西南联大那些投笔从戎的“沈光耀”们

来源:微信ID

EYEONHISTORY

当初你离家千里,来到这个地方读书,你父亲和我都没有反对过。因为,是我们想你能享受到人生的乐趣,比如读万卷书行万里路,比如同你喜欢的女孩子结婚生子。注意不是给我增添子孙,而是你自己能够享受为人父母的乐趣。你一生所要追求的功名利禄,没有什么是你的祖上没经历过的。那些只不过是人生的幻光。我怕你还没想好怎么过这一生你的命就没了啊。

《无问西东》的电影中,母亲的一番话让沈光耀暂时放下了参军的想法。然而在经历了一场空袭之后,他还是瞒着母亲参加了飞虎队,并在最后驾着飞机与敌舰同归于尽。

在真正的历史中,西南联大外文系的师生是“飞虎队”战地服务团译员训练班的主力军,甚至还有学生获得过“飞虎章”,而联大外文系四年级的学生几乎全部投身军伍,慷慨赴国难。

这些西南联大外文系的“沈光耀”们以自己的勇敢和热血,共同分担了国家和民族的命运。

1941年10月30日,西南联大昆华工校二楼大教室。许渊冲第一次有了生离死别的感觉。

当学生代表、低他一级的学妹林同珠带领大家合唱“the more we get together ,the happier we’ll be”,往常平淡无奇的学生生涯顿时显得熠熠生辉、格外亲切。

这一年,许渊冲二十岁,是联大外文系大四学生。八天前,他和同班的黄维、杜运燮、吴琼、罗宗明、万兆凤等三十多人报名参军。

这一年,抗战进入了僵持阶段,日本人决心使用拖字术,直到中国因内部分裂而崩溃。1940年9月,日本人占领了越南北部,封闭了河内与昆明间的铁路线。

于是,国民政府只得依赖于新开辟的滇缅公路、香港的空运和通往苏联的路线从外部获得供给。

时局虽然艰难,但学生们坚信,“敌人摧残了我们的艺术城,破坏了我们的象牙塔,可是毁灭不了我们三千年来的文化种子。”(钱能欣:《西南三千五百里》)

10月的一个夜晚,大轰炸过后,外文系教授吴宓穿行房屋毁圯、瓦砾尘土堆积的劫墟,去新校舍讲授柏拉图。许渊冲记得,他是仅有的两名听课者中的一个。

正在上课的联大学生

没有经历过烽火连绵的战争岁月,今天我们大概很难体会到联大的“刚毅坚卓”,是建立在战胜现实之困和心灵之苦上的。

与战前相比,僻居西南一隅,昆明的生活实在令人沮丧,尤其是1941年前后,昆明持续不断的通货膨胀和微薄的政府补助,使得知识精英们有些无精打采。

不过,过惯了漂泊生活的学生倒不觉得特别地辛苦,为了维持生计,1940年前后学生们开始兼职,到1943年已经非常普遍。

此外,在学习之外,泡茶馆、打桥牌,也成为青年人们应对孤独、派遣忧虑的方法。

许渊冲的同班同学杜运燮和黄维,都是1939年转入联大外文系二年级的借读生。战时,教育部通令各省收容战区失学青年,联大的不少学生都是从其他大学转来的借读生,一学期或一学年之后,只有通过联大的转学考试之后,才能算是正式的联大生。

实际主政西南联大的清华校长梅贻琦一直奉行着他的学术自由宗旨。于是,自由主义者、激进分子和共产主义者都可以在校园里找到自己的舞台,他们组织社团,出版壁报,排演话剧和音乐会。

杜运燮是左倾文艺团体“冬青社”的骨干,每年“五四”和鲁迅逝世纪念日聚会的积极分子。黄维则是外文系教授吴宓钟爱的学生,师生二人同是1940年5月成立的联大研究《石头记》(《红楼梦》)“石社”的核心人物。

救国与求学

不过,在许渊冲记忆中,那时候联大校园里最大的政治便是“抗日”。

1938年底,左派学生加入当地的金马剧社,排演了多幕剧《祖国》,由联大教授陈铨改编,讲述无私的教授带领学生英勇反抗日本侵略的故事。

《祖国》演出时,获得了巨大成功,观众们自发地跟着高喊“打倒日本帝国主义”、“中华民族万岁”等口号。

而教授们在上课时,也经常与现实联系。历史系教授皮名举上必修的《西洋通史》课时,讲到英法百年战争,鼓励背井离乡的学生们:

英国开始打胜仗,但无论打多少胜仗,结果还是法国取得最后胜利。所以,“无论日本占领了我们多少土地,最后胜利一定是中国的”。(许渊冲:《联大九歌》)

二十岁的青年许渊冲因此坚信,无论日本人怎么轰炸,中国也不会屈服。

西南联大校舍

但是,如果人们因此相信联大的所有学生热血沸腾地要求上前线去,那一定只是个传奇。

事实上,从抗战开始,救国与求学,团结与自由,一直就是彼此矛盾的主题。

南京陷落后,一位狂热的抗日分子对那些等待战争结束、拿着毕业文凭尽职尽责的学生极为蔑视:

“百万将士流血过野,他们平日何尝得着国家的好处?而我们却是平日受国家待遇最优者,每个入学生每年国家津贴至少一千元,……今日还依恋这辉煌的校舍,能不愧对死者?”(易社强著,饶佳荣译 :《战争与革命中的西南联大》)

教育工作者则反对“战时教育”主导大学教育。梅贻琦决心要保存文脉:学生的使命便是完成学业,为民族复兴这个长远目标锻炼才智。

1941年4月他在《清华校友通讯》里说,“敌机更番来袭,校舍被炸之声,弦诵之声,未尝一日或辍,此皆因师生怵于非常时期教学事业即所以树建国之基……”

联大学生在图书馆

不过,青年人的热血不是可以轻易凉却的,仍然有不少人坚持投笔从戎。

长沙临大时期,至少有295名学生提出保留学籍申请,领取了参加抗战工作的介绍信。不少学生未办任何手续就直接去了前线。这是联大抗战初期的第一次从军热潮。

到1941年7月,情况发生了变化。

美军陆军航空队退役军人陈纳德,在上一年受聘担任中国航空委员会顾问。他带着68架飞机、110名飞行员、150名机械师和后勤人员来到中国。

被称为“飞虎队”的中国空军美国志愿航空大队,急需要配备翻译人员,教育部号召各大学外文系高年级男生参军一年。

军事委员会在昆明成立了为期两个月的“战地服务团译员训练班”。联大动员学生担任翻译官,尤其是外文系学生。

陈纳德和他的飞虎队

10月15日,联大常委会决定,充任译员工作一年后可回校复学。

许渊冲在日记中记下了他和同学们的回应,并按照哲学系教授冯友兰的“四境界”说给同学们贴上标签:

有的同学囿于旧观念“好男不当兵”,宁肯休学也不愿意给美军当翻译官,这是自然境界;

有的同学,比如吴琼,生活艰困早已在图书馆半工半读,参军既可练习英文,挣得比大学教授还要高,这是功利境界;

而像罗宗明这样的同学,本来在英国领事馆兼任英文秘书,待遇优渥,如今毅然放弃高薪从军,这是道德境界。

他自己则在前三种境界之间徘徊不前,既有好男不当兵的旧思想,又因高中军训的经历,对军队生活深恶痛绝。但想到中学的几位同学参加空军,有人已经为国捐躯,可说是进入了天地境界。

于是,这位外文系最用功的学生也报名参军。最终,除了徐树湶、马稚甫,四年级的外文系男生全部投身军伍。

上前线

崇尚自由的学子们,很快便经历了一场考验。

当四年级外文系三十几个男生去翻译训练班报到时,一位军事委员会的接待者让大学生们很不舒服——他提醒大学生们,报到之后便要遵守纪律,不可以再像从前一样自由散漫。

为此,黄维发起了一次民主商议,讨论是不是和系里、训练班交涉,保证学生有回校听课的自由。

有的同学提出,不同意的话,愿意去训练班的就去,不愿去的就不上训练班了;有的同学反对,国家需要我们去做翻译,到底是两个月的课重要,还是做一年的翻译重要?

最终责任派占了上风。

1941年11月3日,译训班开始上课。联大的一些教授也受邀担任训练班教员,赵九章讲“气象学”,皮名举讲授“美国史地”,张德昌讲“英国概况”,美籍教授温德讲授“英文词汇学”等。

1940年代西南联大外文系师生合影。后排右边第一位 站立者为外文系主任叶公超,席地而坐者右边第二排第三人为吴宓。

几个月后,翻译训练班的课程提前结束。1942年1月22日分配工作,许渊冲、杜运燮等外文系的同学们大都分到昆明巫家坝机场美国志愿空军第一大队。

真做了翻译官,还挺神气。

“去了以后先发一身美军的衣服、美军的皮靴,而且每人发一块手表……这些同学还时常回学校看一看,腰上挎一支手枪,顶神气的,而且可以很快学会开车,没事就弄辆吉普车,顺便带我们出去玩儿。”(何兆武:《上学记》)

许渊冲被分到航空大队机要秘书室,他的直接领导是机要秘书林文奎少校。林是清华大学地质系毕业生,可谓文武双全。

而黄维由于成绩特别优秀,被授予“空军上尉”(大部分同学是中尉)。他选择了另外一条路,主动申请随远征军赴缅甸。

而外文系年轻的助教査良铮——他以“穆旦”这个笔名闻名于现代中国诗坛—— 这位天才诗人此时也饱受着失恋的痛苦,也一同参加了远征军。

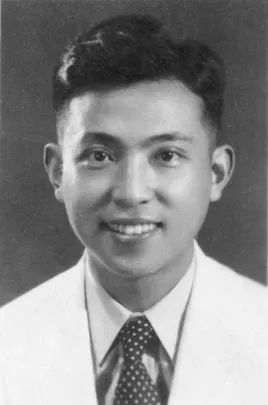

穆旦(1918—1977),原名查良铮,现代主义诗人、翻译家。

昆明东南三公里外的航空第一大队机要秘书室里,许渊冲正在绞尽脑汁翻译情报。

他的工作就是每天把昆明行营的军事情报译成英文,送交陈纳德。根据这些情报,和美军自己的情报,分配三个中队81架P-40飞机。

正是通过翻译工作,许渊冲获得了一枚“飞虎章”。

一日,许渊冲看到情报说日本一艘军舰到达海防,登陆士兵多少人,飞机多少架进驻河内机场,觉得事关重大,赶紧报告林文奎秘书。

和四个参谋研究之后,认为日军可能会对昆明空袭,于是命令许渊冲火速翻译成英文,派专车送他到陈纳德的指挥室。

次日,飞机果然光临昆明。飞虎队早有准备,不待敌机飞去市区上空投弹,就进行截击。

飞虎队

“我只听见飞机爬高的呜呜声,机枪扫射的啪啪声,”他在日记里写道,“只看到一架架画着一轮红日的日本飞机,尾巴冒出一团团浓烟,被击落在西山滇池上空。”(许渊冲:《联大人九歌》)

从此,昆明很少遭到空袭。然而,飞虎大队也损失了几位飞行员。许渊冲写一首诗并翻译成英文,纪念这些美国勇士。

许渊冲的工作得到了上司的肯定,后来逢联大有学术报告,林秘书会派专车送他回去听,然后向秘书室传达,以期提高军人们的素质。

而他的同学黄维却没有这般幸运。在远征军失利撤退会昆明的途中,黄维和他的爱马在渡澜沧江江时落入水中,被急流卷走。

穆旦虽然不曾丢掉性命,却度过了一段炼狱般的日子。他跟随杜聿明亲自率领的22师则向北进入缅甸最北方的野人山区中,24岁的穆旦双腿肿胀,迷失在胡康河谷。

他的战马早已倒毙在路上,传令兵也牺牲了。没有粮食,甚至地上的水、溪里的水,因浸泡过死尸也不敢喝,他只能用树叶接些雨水来喝,一度断粮八天。

穆旦参加中国远征军入缅对日作战前后摄于昆明

经历让人发疯的饥饿之后,穆旦从地狱中生还,五个月后到了印度。

更多人没有这般“幸运”。联大物理系的朱谌,这个声音洪亮为人热忱的年轻人,早在1938年参军,参加过昆仑关战役;1940年他考入联大,又在1941年底再次入伍。

在野人山,他把粮食和药物和同伴们分享完后,又累又饿,背靠着一棵大树坐下去,就再也没有站起来。

多年之后,他的同学仍然记得,朱谌颇有相声天赋,参加文艺晚会时,编排歪讲大一国文、大一英文,引来满堂大笑……

1926年,吴宓为清华大学外文系定下了目标:“使学生成为博雅之士;了解西洋文明的精神 ; 熟读西方文学的名著,谙悉西方思想之潮流,因而在国内教授英、德、法各国语言文字及文学,足以胜任愉快;创造今日的中国文学;汇通东西方之精神而互为介绍传布。”

许渊冲和他的同学们,堪称联大(清华)外文系教育的典范。正如联大外文系教授、诗人冯至曾经在诗中写到的:

“我们曾经共同分担了 / 一个共同的人类的命运。”