自作孽——德国是如何被苏军血腥报复的

发动了侵略苏联战争的德国,在苏联犯下了累累罪行,而苏联在向德军反攻,一直到摧毁了纳粹德国的过程中,出于愤怒,也对德国进行了血腥的报复,其惨烈残忍程度双方也不相上下。但也正因为苏军对法西斯的残酷报复,导致今天无论是德军老兵还是日本老兵,一谈起苏军还是浑身震颤直哆嗦。毕竟,那些伤,都是他们自己找的。本文从历史资料中整理了苏军对德国的一些报复暴行,让人们记住也了解一个事实——自作孽,不可活。人类总是不停地互相屠戮,毫无止尽,但是无论谁先出手攻击,今天的胜利者,可能就是明天的被屠戮者,凡事都要三思,今天你伤害别人,其实就是伤害明天的自己—–

德国是如何虐待苏联的?

我们暂且紧紧地封锁列宁格勒,尽可能用炮兵和空中力量(但当时可用的空中力量非常薄弱!)摧毁这座城市。一旦这座城市被恐怖和不断增加的饥饿感打垮,打开几个缺口,将失去抵抗能力的人放出。尽可能将他们赶往俄国内陆,死亡必然会在大片地区蔓延开来。剩下的“要塞防御者”将留在城内过冬。来年春季,我们进入城内(如果芬兰人捷足先登,我们不会对此表示反对),将那些还活着的人赶入俄国内陆或送入战俘营,通过爆破将列宁格勒从地球表面抹去,然后,将涅瓦河北部地区交给芬兰人。

以上摘自一份德国国防军专业参谋军官关于列宁格勒的文件。他并不是某个纳粹党狂热分子。后来列宁格勒的市民们经受了一场可怕的围困和断断续续的炮击。成千上万人死去,但如果这座城市真落入德国人手里,会什么样呢?看看希特勒对列宁格勒的态度就知道了:

“我军的目的在于包围这个城市,用炮击和连续不断的空中轰炸,把它夷为平地。把这个城市接管过来的任何要求,将不预考虑,因为全市居民的生存和供应他们食物的问题,不能由我们也不应该由我们解决。在一场争取生存的战争中,我们对这样一个大城市的人口连一部分也不想保留。”

“至于对彼得堡的善后处理问题,我们一定不能仁慈,要让每一个俄国人吓得发抖!我们要把旧世界毫无意义的法律、旧世界的犹太一基督教的传统踩在脚下。我们不需要俄国,既不需要敌对的俄国,也不需要友好的俄国,我们只需要一片东方的土地。所以我们绝不接受无论是彼得堡还是莫斯科的投降。你们必须使它们化为乌有,化为灰尘,让它们在地球上消失。”

“要把列宁格勒从地球上抹掉,即使列宁格勒要求投降,也绝不接受。应对列宁格勒实施大规模的空袭,特别是要炸毁那里的自来水工厂。”

1941年11月下旬,列宁格勒的粮食供应更趋紧张,城内每天都有数以千计的人因饥饿而丧生。正在生产的工人饿死在机床旁。指挥交通的民警饿死在岗亭里,正在抢救危重病人的医生饿死在手术台前,年老体弱的居民饿死在购粮途中。对于自己一手造成的“杰作”,希特勒得意忘形地狂叫:“列宁格勒不久将会出现人吃人!”

以上只是苏德战争中其中之一的片段而已。

对于消灭苏联和斯拉夫人,早在希特勒的《我的奋斗》中,就直言不讳地写道“一个国家的外交政策,它的任务是在使他们民族的繁殖,和他们土地的大小,能够有一种自然和适当比例,而保障种族的生存。民族社会主义的任务,就是要坚持我们外义政策上的目的,保障日耳曼民族在地球上所应得的领土。一个国家,虽然已经获得了很多的领土,然而决不能据此而说他的领土应该永远的占有。

因为领土的获得,不过是证明了征服者的强有力的呼丧失土地者的怯弱无能。

占有的权利,便是寓于这种强力之中。

我们的祖先,对于国土的获得并不是得之于上天的赏赐,实在是从奋斗而得来的,所以将来能够给我民族以土地和生命的,也只有武力而已。

我们现在是采取了六百年前的外交政策,就是遏止日耳曼人纷纷向欧洲南部和西部去移殖,而使我们的视线向东去。我们又切不可忘记了他们统治者所属的民族,是兼有兽性的残酷和说谎的特长的,并且还自以为将要去压迫全世界的。

我们尤不可忘了那些没有国藉而完全统治着俄国的犹太人,他们并不把德国看成是朋友,而把德国看成一个应该遭受同样命运的国家。

而在实际中,希特勒也的确是按照这个方式做的。1941年5月13日巴巴罗萨法令颁布:处死游击队、可以屠村、可对平民屠杀。6月6日颁布政委命令:枪毙抓获的政治委员。战争开始,300万苏军被俘虏,大部分被折磨死。

而经过了莫斯科战役、斯大林格勒战役和库尔斯克战役后,胜利的天平终于倒向了苏联。

1944年开始苏联发起十次战役,德军一路溃败。而苏联军队的士气之所以持续高昂,无非是因为他们要报复德国法西斯。

德军的溃退

苏军一路冲杀,将德军打地溃不成军,战场上德军伤亡惨重。

如下是一位曾经在东线的德军士兵的回忆录的一段:

我们在一个菜园里停了下来,从这里可以看见道路。眼前的情形很可怕。

大批阵亡和负伤的德军士兵,我把头伸出炮塔,左右扫视了一番,估计至少有两百名重伤和阵亡者倒在路上。我们不能从他们身上碾过去,许多人还活着,我们只能小心翼翼地行驶在这些人当中,活着的伤员扭动着,发出痛苦的惨叫。一些喀秋莎火箭弹击中了第7装甲师设在卢奥克村北端附近的一所急救站。挤满伤员的急救站顿时变为一座藏尸所,德军坦克撤离后,推进中的苏军步兵迅速占领了这座急救站。

两分钟后,我们来到道路对面,准备向右转,驶下一个小时前登上的山脊时,一名军士从地上爬起。他的腹部被火箭弹弹片击中,从右至左被切开个大口子。他用双臂捂住流出的内脏,就像是抱着个篮子,步履蹒跚地走向我们的坦克,试图爬上来,我向他伸出手,他表情痛苦地惨叫着,目光中充满恐惧,“同志们,带上我吧!”我想把他拉上炮塔,但他已无法坚持,他已没有了力气。他倒了下去,一只手捂着腹部流出的肠子,慢慢地坐在路上,然后,身子翻了过去。他的肠子流在沙地上。真可怕。这个人只能在那里等死了,他曾试图抓住最后的机会。我没能攥住他的手,我的手抓了个空。

另一个德军士兵回忆道“撤退中,我们坦克的右侧履带滑入一条沟渠中,一群隐蔽在沟渠里的士兵倒了大霉。太可怕了一一扯断的胳膊和腿挂在坦克的履带上,坦克碾压着那些士兵,至少有30米,都是我们自己的士兵。我们突出包围圈时,直接把这些士兵碾为肉酱。”

而德国人的嗜血与残忍,终于换来了苏军加倍的报复!

苏军的千倍奉还

整个战争期间,甚至在这场战争的最后几个月里,苏军的伤亡普遍高于他们的德国对手。缺乏训练的补充兵匆匆投入战斗,这使他们遭受到可怕的伤亡。许多生还者也许更倾向于将他们的怒火发泄到平民们身上,特别是因为许多士兵(也许是绝大多数)经常喝醉。在红军到达前没能逃离的百姓们面临着可怕的前景。大多数情况下,苏军军官对部下们加以鼓励。这种模式在其他战场也能见到,并会产生另一些冲突—每个人被迫参与其中,共担集体罪责。

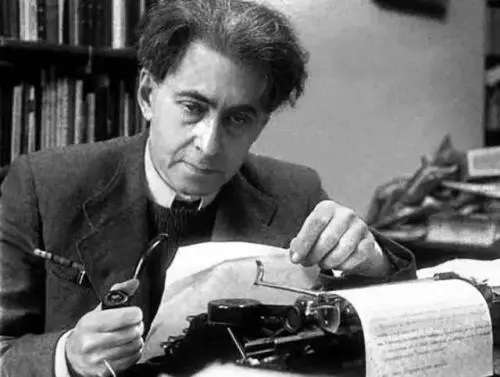

而这种报复的情绪也被一个苏联犹太作家点燃了,他叫做伊利亚·爱伦堡(1891—1967),全名伊里亚·格里戈里耶维奇·爱伦堡。

从1944年开始,他开始在《红旗报》上不断发表激起红军战士对德国人报复的战斗檄文。

爱伦堡对德国人的谩骂不断加剧,几乎已达到神圣的程度;与其他各种废纸不同,苏军士兵从来不用登有他文章的报纸卷烟。正如我们见到的那样,爱伦堡越来越偏激的言论往往被认为是内梅尔斯多夫惨案和其他类似事件的幕后推手:

杀!杀!德意志民族没有好人,都是恶魔!活着的德国佬,已出生的德国

佬,都是恶魔!听从斯大林同志的教诲。一劳永逸地将法西斯野兽消灭在它们的

老巢里!使用武力,打破德国女人的种族傲慢。把她们作为你们合法的战利品。

杀!当你们奋勇向前时,杀,你们是威武的红军战士。

我们什么都知道。我们什么都记得。我们已明白:德国人根本就不是人。

从现在起,“德国人”这个词代表的是最可怕的粗话。从现在起,“德国人”这个词会触及我们的痛处。我们不会再多说些什么。我们不会再感到兴奋。我们只会杀戮。如果你今天还没有干掉至少一个德国佬,那你就白过了一天。

如果你无法用子弹打死德国佬,那就用你的刺刀杀掉他。如果你所在的前线保持着平

静,如果你正在等待战斗,那么,在此期间先杀掉一个德国佬。如果你让一个德国佬活着,他就会绞死一个俄国人,或是强奸一名俄国妇女。如果你已干掉一个德国佬,不妨再干掉一个。

对我们来说,没有什么比看见一堆德国佬的尸体更有趣的了。别数日子,也别计算公里数,要数的只是你杀死德国佬的数字。杀掉德国佬一这是你祖母的要求。杀掉德国佬—这是你孩子的恳求。杀掉德国佬—这是你的祖国发出的强烈呼吁。千万不要错过,不要松懈!

毫无疑问,肯定有另一些也许更加重要的因素涉及其中,但爱伦堡这些言论(肯定得到了上级部门的批准)在更大程度上燃起了苏军士兵复仇的欲望。爱伦堡的大多数文章刊登在《红星报》上,报社的编辑就某些文章跟作者发生了争论,但斯大林迅速介入,他告诉编辑们:“不必修改爱伦堡的文章他愿意怎么写就怎么写。”

有一句话一次次出现在下发给部队的公告上,是关于正义的问题:“士兵的愤怒在战场上非常可怕。他不仅在寻求战斗,他也是民族正义法庭的化身。”许多苏军士兵毫不怀疑他们在德国的所作所为是为德国人在苏联犯下的罪行寻求正义。

以血还血

1944年10月,苏德两国经过两年多的血腥厮杀后,苏联红军终于穿越战线,踏足德国土地。小村庄涅梅尔斯多夫( Nemmersdorf)不幸成为苏军途经的第一处居民点,而村庄的名字很快就成为暴行的代名词。在狂暴的气氛中,苏军士兵杀死了此地所有居民,男人、女人、孩子一概未能幸免,在部队开拔之前,受害者甚至被肢解。瑞士《邮报》( Le courrier)的位记者声称,在苏军被暂时击退后,他曾经来到这座村庄,他简直无法形容眼前所见的情景。他写道:“我还是不要描述田地里尸体被肢解的恐怖情形了,那个场景早已超出人们最为野蛮的想象。”

卡尔·波特雷克是进入内梅尔斯多夫村的一名人民冲锋队队员:

我们数了数,72名妇女和孩子,还有一名老人,总共74人遇难。几乎所有人都被残忍的手段所杀害。我们将这些尸体送至村里的墓地,她们被放在那里,等待一个外国医务委员会的到来。

第四天,这些尸体被葬入两个墓穴。

尽管遇难者的统计数字不一,但据报告,在内梅尔斯多夫村发现了70余名被杀害的平民。而在东南方8公里处的舒岑瓦尔德村( Schulzenwalde),95人遇难。就德国人在苏联和其他国家实施暴行的规模来看,上述数字并不算多,但沿着进入内梅尔斯多夫村的道路,德国妇女被钉死在十字架上的场景令耶特克上尉久经沙场的部下以及重新夺回村庄的其他部队深感震惊。

随着苏军继续前进,类似场景也反复在德国东部省份上演。例如,在柯尼斯堡附近的波瓦延遇害妇女的尸体散落各处:她们都被强奸,然后被残忍地以刺刀或枪托击打头部而死。在大海德克鲁格( Gross Heydekrug),一位妇女被钉死在当地教堂的祭坛十字架上,两边还钉着两名德军士兵的尸体。在其他村庄,还发生了更多钉十字架事件,妇女们先被强奸,然后被钉死在谷仓门口。在梅格登( Metgethen),妇女和孩子都被杀死和碎尸。根据负责查验尸体的德军上校的陈述,绝大多数孩子都是被钝器击打头部致死,但“个别孩子幼小的身体上有好几处刺刀造成的伤害”。屠杀妇孺并无军事意义,反而成为苏联军队的宣传灾难。

强奸

战争期间的强奸现象,集中体现为对无力自卫的平民百姓滥用军事权力和暴力。第二次世界大战期间,这种现象更是空前普遍:在这场战争中,尤其是战争最后阶段,强奸现象比历史上的任何战争都要频繁得多。尤其是在每次战斗结束时,强奸的首要动机在于报复,这种行为通常都能逃脱追究,因为交战各国军队对此习以为常。强奸对人们身心健康的伤害可谓恐怖,在中欧和东欧,由于强奸最为普遍,常见在德国政府文献中。苏联文献也印证了上述说法。俄国军官列夫·科佩列夫( Lev Kopelev)和亚历山大·索尔仁尼琴( Alexander Solzhenitsyn)的回忆录都描述了普遍出现的强奸景象,此外还有几份来自苏联的报告,这些报告于1945年由苏联秘密警察机关即内务人民委员部提交。

随着苏联红军穿越西里西亚和波美拉尼亚向柏林进发,强奸现象继续蔓延。在无数案例中,妇女惨遭轮奸,经常是连续好多个晚上被反复轮奸。瓦西里·格罗斯曼曾经采访过一位什未林妇女,她告诉格罗斯曼“今天已经被10个男人强奸过了”。在柏林,汉内洛蕾·蒂勒( Hannelore Thiele)被“7个野兽般的男人列队”强奸。另一位柏林妇女被人从地下室的煤堆后面拽出来,她后来说道:“23名士兵一个接着一个,我只能去医院缝合伤口。我再也不想跟任何男人发生任何关系了。”

卡尔·奥古斯特·克诺尔( Karl August Knorr)是驻扎在东普鲁士的德国军官,他从一栋别墅里拯救出数十名妇女,“每人每天平均要被强奸60到70次”。类似事件还可以继续列举下去。

1945年的强奸统计数字确实令人震惊,与战争期间的其他暴力事件相似,强奸案例多得惊人。

在东普鲁士、西里西亚、波美拉尼亚,数万名妇女被以中世纪的暴力方式先奸后杀。玛丽·瑙曼( Marie naumann)是来自波美拉尼亚比尔瓦尔德的年轻母亲,她被强奸后,兵痞们把她与丈夫一起吊在干草仓里,而她的孩子就被绞死在她脚下。她被几名波兰平民救下来时还没咽气,波兰人问她这是谁干的,她说是俄国人干的,波兰人却说她撒谎,而且还殴打她。她无法承受这一切,想要自沉在附近的溪流里,但未能死去。她浑身湿透,向邻居的寓所走去,结果碰见另一名俄国军官,于是再次遭到强奸。军官刚扔下她,又冒出了四名苏联士兵并“用变态的方法”强奸了她。完事之后,他们把她踢晕。她醒过来时,又有两名士兵闯进房间,“但他们把我扔下了,因为我看上去活像一具死尸”。数以千计的类似案例,收录于德国口述史和教会档案中。

收藏在科布伦茨的东欧档案收录了许多案例,其单调乏味的程度一如纽伦堡审判期间对犹太大屠杀的描述,连篇累牍地重复对恐怖事件的描述,让人不忍卒读。

在中欧某些地区,强奸不仅仅是个别事件的集合,而且是全体女性居民的集体经历。在维也纳,诊所和医院报告的被强奸妇女多达8.7万人。在柏林,情况还要糟糕,据信约有11万名妇女成为受害者。在德国东部,尤其是在靠近苏联兵营的地区,这种时刻存在的威胁持续到1948年年底。在整个德国,据信将近200万名德国妇女在战后被强奸。

面对这些暴行,苏军内部也有军官对此表示抵触,比如科波列夫,他不断向上级部门提出抗议,并要求对这些罪行加以惩处(按照军规,强奸和抢劫会被判处死刑),但他却发现自己被控以“资产阶级人道主义”和同情敌人”的罪名。尽管军事法庭在1946年宣判他无罪,但科波列夫再次被捕,最终在西伯利亚服了十年苦役。1945年初的两个月里,苏军的暴行到达顶峰时,因强奸和凶杀受到惩处的红军士兵寥寥无几。后来的确处决了一些人,以阻止更多的暴行发生,这种处决有时候会在被定罪士兵所在的部队面前执行,但往往无法取得预期的效果:“一些军官会在枪毙自己部下的同时杀掉一个德国婊子。”

破坏

当战斗结束,苏军士兵就利用上级赋予他们的许可,对被占领的德国城市展开劫掠:

燃烧的房屋腾起阵阵黑烟。室内装饰物、乐器、烹饪用品、绘画、瓷器——所有的一切都被拋至屋外。被炸毁的车辆停在燃烧的坦克之间,军装、装备到处都是。醉醺醺的苏军士兵在这片垃圾中跳舞、胡乱开枪、找寻自行车骑行,他们摔倒在地,满脸血迹地躺在路边。哭泣的孩子们寻找着他们的父母。这一切令人无法忍受。我们列队而行,眼前的场景难以言述。街道两侧的沟渠里满是尸体。农庄被焚毁,家居用品扔在道路上,跑过田野的奶牛被胡乱射杀后倒在地上。德国人的呼救声不断传入我们耳中,但我们救不了他们。太可怕了!我们从未想过会有这种事。所有人都没了靴子,许多人光着脚。无人照料的伤员发出痛苦的呻吟。饥饿和干渴是大的折磨。苏军士兵从各个方向对我们发起袭击,他们从某些战俘身上抢走大衣,又夺走另一些战俘的帽子,装有微薄个人物品的手提箱也被抢走。有些东西是俄国人都想要的。他们呼喊着:“手表!手表!”我们手无寸铁,根本无法反抗这种强盗行径。1943年初,德国第6集团军在斯大林格勒投降时,充当伤兵收容中心的建筑物(被包围的德国人早已耗尽了医疗用品,因此,这些建筑无法被称为医院”)被苏联红军随随便便地付之一炬。同样的事情也发生在柯尼斯堡。

逃亡的德国难民

东普鲁士的难民中最惨的是那些被苏军从波美拉尼亚赶回来的,那些经历了恐怖场景后生还下来的人,他们转身向东,机械地踯躅而行,对一切都充耳不闻。当地领导和纳粹党官员本应该,也必须对难民们加以引导,但这些人通常抢在其他人之前先行逃离。卡特豪斯镇是但泽大门外数条道路的交汇处,漫无目的、无人带领、迷失方向的难民大潮在这里上演了一场德国版“出埃及记”。俄国人的对地攻击机也给他们造成了伤害。母亲们用无力的双臂楼着她们死去的孩子。马拉大车上,除了堆放着匆匆收拾起的物品,也有死者的尸体、死者、伤者和病者。从他们的脸上你就能看出这些人在路上遭了多少罪。他们冒着俄国人的炮火穿越冰雪,跨过冰冻的弗里施潟湖。许多人在途中死于炮弹和弹下。他们的眼中流露出恐惧,有时候甚至是疯狂。

还有一些绝望的德国人,当面临苏军压境时,选择了自杀。大蒙陶( Gross Montau)的村长组织村民们加入难民队列中,看着他们离开后,他开枪打死了自己的妻子、女儿和外孙,然后饮弹自尽。居住在维斯厘河东面的一位农场主,陪着他的佃户和他们的工人一直来到维斯瓦河渡口处这才带着家人转身返回。到达自己所住的农场,他开枪打死了三个女儿(都在17-21岁间)和自己的妻子,然后开枪自杀。来自罗泽诺特( Rosenort)的一名纳粹党官员一直将他那些难民护送到维斯瓦河河口,这才和他的妻子为了腾出一些预备队,第337人民掷弹兵师将被撤出普鲁上斯塔加座同服毒自尽。

遭到报复的德军士兵

1945年6月2日,瑞典外交大臣收到一份外交照会,要求将那些在德国军队中服役的爱沙尼亚人和拉脱维亚人,以及从东线逃至瑞典的德军人员统统交给苏联。瑞典政府对这个问题加以讨论,但一些政府成员后来声称,关于德国战俘的问题表述不清,他们以为这些战俘将被交给所有同盟国成员组成的一个委员会。就这样,瑞典与苏联之间签署了一份确认战俘移交,同时包括一项贸易协定在内的协议。11月18日,营地加强了警卫力量,两天后,一名警卫告诉这些战俘,他们将在月底被移交给苏联当局。将爱沙尼亚人、拉脱维亚人和德国人交给苏联政府的消息,令整个瑞典为之沮丧。许多报纸以头版头条的方式对这一决定提出尖锐的质疑,并指出瑞典的国家荣誉危在旦夕。瑞典的教会和军队向瑞典外交大臣派出代表,参与移交战俘事务的两个瑞典团的军官和军士致函瑞典国王,明确表示瑞典军人对此深感耻辱和愤怒。数百名瑞典军官递交辞职信以示厌恶,铁路工人也举行了罢工。但是,瑞典政府坚持原先的决定。尽管存在国家荣誉的争论,但这个决定中涉及许多现实政治因素。归根结底,瑞典是个小国,面对着来自强大邻国的要求。由于军方的抗议,他们只得派出警察替代士兵们的任务。正如预料的那样,11月30日清晨5点,在200名身穿蓝色制服者的带领下,瑞典军队开进营地。士兵们包围了各座营区,把士兵和军官分隔开。

“许多战友用石块砸断自己的腿,或是切断自己的脚趾和手指。他们陷入歇斯底里状态。我的一个老战友将右脚的两根脚趾切断。有几个人割开自己的手腕,还有些人用刀子割着自己的身体。太可怕了。”一个德军士兵回忆道。

苏联船“库班”号抵达瑞典的特雷勒堡( Trelleborg),德国战俘们开始登船。一些不愿成为俄国人俘虏的德国士兵选择了上吊自杀。而那些被送入医院的自残者将在第二年被移交给苏联当局。“库班”号带着这些德国战俘驶向里堡。1946年,他们被送往各个不同的战俘营。埃里希·施泰因巴赫被送至里加,在这里,被派去修建一座磷酸盐厂。“他们明确告诉我们,等工厂建造完毕,我们就会被遣送回国。这又是一个谎言。我们很快又被送到顿涅茨盆地的一个新工地。在这里劳动了四年后,我获得释放。1949年圣诞节前不久,我回到家中,这是我这一生中最幸福的一个圣诞节。”

在柯尼斯堡跟随第367步兵师残部投降的博多·克莱内,和数百名军官同离开这座城市,沿着普雷格尔河河岸向东而行。由于疲惫、饥餓、干渴或伤势而无法跟上队伍的人,被押解战俘队列的苏军士兵直接开枪打死。这支行进中的战俘队伍多次遭遇到朝相反方向开进的苏军后方单位,大多数情况下,苏军士兵试图抢夺德国人的军靴、皮带和其他仅剩的物品。

几天后,2000名德国军官被召集起来,步行赶往火车站。他们在这里登上一列长长的牛棚车。许多战俘期盼火车会把他们送往西部,但事与愿违,经过数小时的等待,火车带着他们朝相反的方向驶去。这是一场漫长、缓慢的旅程,没有足够的食物和饮水,这让战俘们遭罪不已,火车每次停下添煤加水苏军士兵便将那些死去的战俘随随便便地拖下车厢。一周后,克莱内和他的同伴们获悉,他们已驶过莫斯科东面的高尔基。最后,他们在喀山下了火车,列队赶往附近的一座战俘营。他们在那里遇到另外一些德国军官,其中许多人是在斯大林格勒战役中被俘的。

被囚禁在苏联的大多数德国战俘被迫参加劳动。潘特纽斯被送往明斯克附近的一座营地,在那里参加重建工作,一直到1949年。喀山营地里的克莱内发现这里的日常劳动相当艰苦,但尚能忍受,直到1945年底。一名战俘对其他同伴发表讲话,大肆赞扬斯大林,并呼吁他的同胞们加入德国军官联盟(简称BDO,是自由德国全国委员会的组成部分)。有些德国军官签名加入,但大多数人没有。于是,拒绝加入BDO的人被送往森林中的一个苦役营。在这个新营地里没有休息日,就连1945年圣诞临近时也是如此。

苏联为战争的胜利付出了巨大的代价。2000万平民和800万军人丧生,另有2500万人流离失所,苏联战前财富的三分之一被用于这场战争。使用德国战浮对战争造成的破坏加以修复,这种要求可以理解。苏联战俘营里德国战俘的德国方面估计,约有334900名德国人被苏联红军折磨死。死亡率远远高于西方盟国军俘虏、这些人中,约有140万,也就是40%多,没能返回德国。

尽管这个死亡率很可怕,但实际上还是低于战争期间苏军俘虏在德国人手中的死亡率。

另一种结局

俄国人对敌人凶狠,对自己人下手也无情。很少有资料详述苏军士兵的战后经历,其实他们也并没有全部都以英雄的身份回到祖国。

苏联当局越来越震惊于红军士兵置身于资本主义国家后受到的影响。与自己的家乡相比较,许多苏军士兵对波兰农场的富庶惊讶不已;他们还从俘虏那里听说,与欧洲西半部相比,波兰看上去就像是一片穷乡僻壤,不可避免地,他们开始对整个共产主义的基础产生怀疑。因此,苏联当局决定,尽快让老兵们复员回家,由年轻的新兵接替他们。

1945年6月,第一批苏军士兵复员。起初,优先考虑的是那些30岁以上的士兵。所有复员回家的士兵必须参加学习班,讨论会上,政委们对表面上富裕的资本主义制度的缺点加以强调。士兵们也被告知必须重视军事纪律,不得谈论有可能涉及军事秘密的事情。前线的艰苦、高昂的伤亡率、惩戒营和暴行,这些都不能谈论。所有士兵还被要求签署一份保证自己保持沉默的文件。各地党组织组织起欢迎仪式,迎接第一批搭乘火车归国的老兵。等待多年的家属们涌上站台,老兵们带着一丝迟疑走下火车,每走一步都使他们离残酷、简单的军队生活更远了些。随着时间的推移,越来越多的老兵复员回家,公众的欢迎变得不再那么热情洋溢,尽管对个人和他们的家人们来说始终保持着同样的情感。但这不仅仅是这个国家已举行过庆祝战争结束,庆祝老兵们返乡仪式的问题。斯大林希望庆祝这场伟大胜利的一切活动都应体现出他的丰功伟绩。光荣只属于他个人。就连在战争中致残的军人—1946年的一份评估也被扫地出门。他们曾得到过承诺,会获得最好的医疗救助,但他们中的许多人却在莫斯科街头行乞。1947年,斯大林下令把这些人逐出首都,伤兵们被流放到拉多加湖附近的一座营地,许多人在那里死去。

被德国人俘虏,并在战俘营的恶劣条件下得以生还的苏军士兵,被普遍视为“已被污染”,因为他们已接触到西方的资本主义。他们被送入几十个专门为此建造的营地,许多人被关押了数年之久。

但最残酷的对待落在那些选择倒戈的红军士兵头上。数万名被俘的苏军士兵,带着不同程度的热情加入到德国防军中,他们当中,既有负责照料马匹或驾驶补给车辆的志愿者也有参加安德烈·弗拉索夫将军俄罗斯解放军并投入战斗的人,总之,他们与苏联红军为敌。大多数“志愿”加入者仅仅是为了逃脱在德国战俘营中几乎必死无疑的前景,但现在,他们面临着严峻的命运。被列为叛徒后,幸运的话会被判处10年苦役,而大多数人包括所有领导者,都被处决。