反疫苗运动:来自两个世纪的怀疑

2019年初,早在新冠出现大约1年之前,世界卫生组织(WHO)就将“疫苗犹豫”列为十大健康威胁之一。WHO认为,在可获得疫苗接种的情况下对接种疫苗的犹豫或拒绝,可能会使得人们在预防疾病方面已取得的成果出现逆转(倒退)。

世卫组织列出的其他健康威胁还包括:非传染性疾病、流感大流行、脆弱和易受损的生存环境、抗生素耐药性、埃博拉等高威胁病原体、落后的基础医疗条件、登革热以及艾滋病病毒。

每年,疫苗接种可挽救约 4-500 万人的生命,但随着全球疫苗覆盖率的提高,每年还可多挽救 150 万人的生命。而现在,随着新冠疫苗的推出,我们在全球的很多角落都能看到新一轮的疫苗犹豫。这并不是什么新鲜事,反疫苗运动的存在与疫苗接种时间一样长。

被强制接种的天花疫苗

天花病毒肆虐人间几个世纪,直到中国的人痘接种法传播到国外,使得爱德华·琴纳于 18 世纪末成功发明牛痘接种法,世界上第一支真正意义上的天花疫苗出世。

《中国中医药报》文章说,据史书记载,中国古法免疫用的是人痘,即天花患者身上的病毒,接种方式有四种:「痘衣法」、「痘浆法」、「旱苗法」和「水苗法」。

而在天花疫苗出现后的一百多年里,人们始终对疫苗的功效、安全性和副作用感到担忧。19 世纪中期,超 8 万名疫苗反对者因英国出台的强制《疫苗接种法》而举行游行示威,反对之声蔓延到美国和加拿大,最终,这场“反天花疫苗接种运动”是在天花疫苗的成功下得以平息。

进入 20 世纪,疫苗在全球分布不均,天花周期性爆发于世界大部分地区,特别是非洲和印度。1967 年,WHO启动了为期十年的“根除天花强化计划”,终于是在 1980 年 5 月 8 日,第三十三届世界卫生大会正式宣布:“世界各国人民赢得了胜利,根除了天花。”

利益驱使的弥天大谎

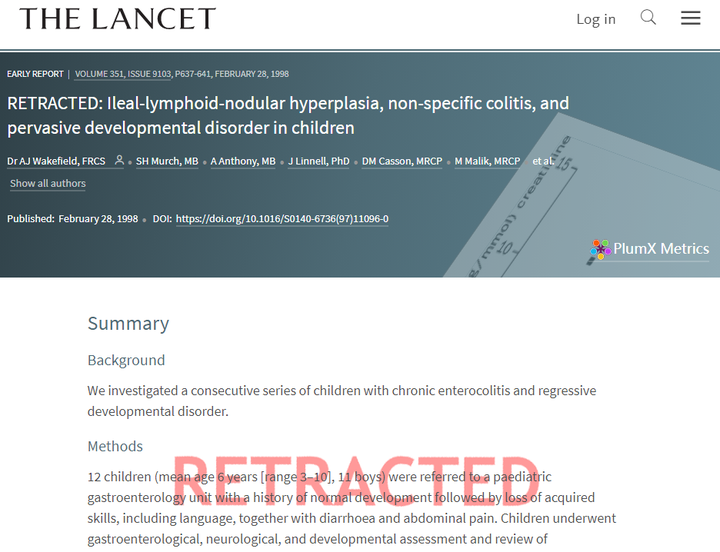

1988 年,一篇刊登在《柳叶刀》上的文章将麻疹-腮腺炎-风疹(MMR,麻腮风)联合疫苗与自闭症关联在一起,又将反对疫苗接种推向高潮。来自英国的医生Andrew Wakefield 描述了 12 名儿童的“普遍发育障碍”,该研究没有对照且样本量很小。

之后,英国的记者 Brain Deer 发现 Wakefield 持有多项为申报的利益冲突;而 Brain Deer 公布他们的发现后,Wakefield 尝试透过中介向 Brain Deer 行贿,要求他们撤回报导。

2005 年 10 月,Cochrane 总结了 31 项有关自闭症和麻腮风三联疫苗的研究,未有证据证明麻腮风三联疫苗与自闭症有关。2010 年 2 月,《柳叶刀》正式废除在1998年关于这种疫苗对于自闭症的报导。

数字不会说谎

过去百年间,最大的医学谎言:疫苗导致自闭症,在被科学界无数次证伪之后,仍然广为流传。反疫苗潮流,不仅影响一个孩子,一个家庭,还会将现代社会推向群体免疫失效的边缘。即使在今天,尽管疫苗取得了一系列明显的成功,仍有很多人反对疫苗,有关疫苗的阴谋论仍层出不穷。

但数字从来不会说谎:牛痘疫苗根除了仅在 20 世纪就杀死了 3 亿人的天花;百白破疫苗拯救了超过 6000 万人的生命;麻腮风三联疫苗每年挽救上百万人的性命,截止 2017 年累计拯救超过 1.2 亿人。

正如《希望与恐惧之间》一书中所说,“面对瘟疫(传染病)这种波及范围广且不断升级的挑战,疫苗取得了有目共睹的成功,拯救了无数生命,给我们带来了预防致命疾病、健康生存的希望。”

疫苗犹豫原因所在

世卫组织免疫、疫苗和生物制品司高级顾问杜克洛(Philippe Duclos)曾说过,“很多人认为‘疫苗犹豫’主要是因为疫苗安全性问题以及对疫苗的恐惧所造成的,但实际上这其中还有很多其他的原因,例如对医务人员和卫生保健系统的不信任、有影响力的公众人物的相关言论、费用较高、地域障碍—因为接种疫苗需要长途跋涉……由于上述各类原因,越来越多的人选择延迟或者拒绝为自己或者孩子接种疫苗,由此为一些国家弥合免疫差距的工作构成日趋严峻的挑战。在全球范围内,五分之一的儿童仍然无法获得拯救生命的常规免疫接种;每年估计有 150 万儿童因为现有疫苗完全能够预防的疾病而死亡……”

当你内心已经对打疫苗有很大风险深信不疑时,那么你上网搜索疫苗是否危险时,很可能你看到的全都是确认你先入为主观点的信息。当然,关于疫苗安全的公开和诚实的沟通很重要,但信息传递也需要正确看待疫苗风险。

“历史告诉我们,当疾病的严重性超过疫苗带来的风险时,公众可以容忍疫苗造成的伤害风险”,David Isaacs。