钩沉:方伯谦甲午海战临阵脱逃真相考实

黄海海战后,济远舰管带方伯谦被正法,引起时人极大震动。或谓罪有应得,或谓实属冤案,此案聚讼至今——

《中倭战守始末记》,一八九五年在上海出版。此书收录了济远舰管理炮务的德籍洋员哈富门对济远舰损伤情况的描述,有助于人们弄清“方案”的真相。

黄海海战后济远管带方伯谦被朝廷正法,曾引起海军内外的极大震动。或谓罪有应得,或谓实属冤案,此案聚讼至今。在黄海海战引发的若干公案中,若论参与人数之众多,论争时间之持久,恐怕就属此案了。进入20世纪80年代后期,由于方氏后裔的介入和一些非专业人士的参与,为方氏翻案的势头越来越猛,使这场学术讨论变得有些复杂化了。下面谈谈我是怎样研究此问题的并谈谈自己对此案的看法。

李鸿章参奏方伯谦临阵先逃,遂方伯谦被处以斩决

方伯谦,字益堂,福建侯官人。福州船政局后学堂驾驶班第一届毕业生。1876年,闽局首次派海军学生出洋,方伯谦入选。翌年春,赴英国,入格林威治海军学院,后上兵船学习。1880年,出洋学习期满回国。历任镇西、镇北炮船、威远练船管带。1885年,调管济远快船。1889年,升署北洋海军中军左营副将,委带济远快船。1892年,署海军副将期满,改为实授。1894年6月,济远舰奉派驻泊仁川,以观日人动向。日本蓄意伺机挑起衅端,业已昭然若揭。于是,方伯谦乃上条陈于李鸿章,建议速添快船,改善装备,使“彼自闻而震慑”,并主张将舰队聚零为整,以基地为依托,采取可攻可守的备战方针,“有事则全队出北洋游弋,若遇倭船,便于邀击”,收泊时“依于炮台,以固北洋门户,边疆自不至为所扰”。建言不无可取之处。然书才上,日本便挑起了战争。

黄海海战后,李鸿章参奏方伯谦临阵先逃,其奏曰:

查十九丑刻,济远先回旅,据称船头轰裂漏水,炮均不能施放,情有可疑。兹据丁汝昌查明,致远击沉后,该管驾方伯谦即先逃走,实属临阵退缩,应请旨将该副将即行正法,以肃军纪。(《清光绪朝中日交涉史料》,卷21,第12页)

廷旨允准,方伯谦被处以斩决。时年43岁。

撰写《中日甲午威海之战》时,我对方伯谦案进行了四个方面的调查

20世纪50年代,我撰写《中日甲午威海之战》一书时,对方伯谦之死采取何种意见,斟酌再三,一时拿不定主意。后来觉得还是要先做调查研究,再下笔不迟。我的调查从四个方面着手进行:

第一,水手口碑。我先访问了一些北洋舰队的老水手,发现方伯谦的口碑极差。水手们恨其畏敌不前,因方、黄音近,竟给他起了个不敬的绰号“黄鼠狼”。如来远舰水手陈学海说:

定远、镇远、致远、靖远、经远、来远几条船都打得很好。日本主船大松岛中炮起了火,船上所有的炮都哑巴了。数济远打得不行。济远船主姓黄(方),是个熊蛋包,贪生怕死,光想躲避炮弹,满海乱窜。各船兄弟看了,没有不气愤的,都狠狠地骂:满海跑的黄鼠狼!后来,济远船主不听命令,转舵往十八家岛跑,慌里慌张地把扬威撞沉了。

当时,在上海出版的英文报纸《字林西报》刊载记者对北洋舰队水手的访谈,也指出济远遁逃之际,匆忙中误陷浅滩,适扬威因起火脱离战阵而搁浅于此,彼突然转舵将扬威撞毁,逃回旅顺。又称:“上岸后,外国乘员表示,此后拒绝这种舰长指挥。”

这位“外国乘员”就是济远舰的德籍洋员哈富门。海战时,舰上共有8名洋员,战后论功行赏,除2人阵亡给予奖恤外,另外5人也都受到奖赏,惟独哈富门被排除在奖赏名单之外,因此愤而辞去。

陈学海亲历黄海之役,作战勇敢,胯下被炮弹皮削去一块肉,验二等伤,获奖银30两,而从此失去了生育能力,老来无子女,只能靠侄子供养。他的话,与《字林西报》的访谈录相印证,可知不是个人的偏激之言。

第二,洋员反映。当时参加海战的洋员反应又是如何?这也是必须要了解的。定远舰上的英籍洋员戴乐尔在战后曾提及此事,写道:“济远各炮为巨锤击坏,以作临阵先逃之借口;其后管带方氏因此事及前此相类之事而丧其颅焉。”所述过于简略,难窥颠末。幸读美国传教士林乐知主持并由华人蔡尔康编译的《中东战纪本末》一书,其卷四收入参加海战的“西友”一封来信,内称:

两阵相交,方伯谦先挂本船已受重伤之旗以告水师提督;旋因图遁之故,亦被日船划出圈外。致、经两船,与日船苦战,方伯谦置而不顾,茫茫如丧家之犬,遂误至水浅处。适遇扬威铁甲船(快船),又以为彼能驶避,当捩(音猎lie,扭转)舵离浅之顷,直向扬威。不知扬威先已搁浅,不能转动,济远撞之,裂一大穴,水渐汩汩(音古gu,水流状)而入。……方伯谦更惊骇欲绝,如飞遁入旅顺口。

这位“西友”其实就是镇远舰上的美籍洋员马吉芬。此信还提到,哈富门回到旅顺后,“自言不幸而遇方伯谦”,“从此永不愿与之为伍”。信中所述与北洋舰队水手们所谈情况是完全一致的。

第三,日方记录。日本联合舰队作为参战的一方,对这次海战的记录也很重要。如日舰第一游击队第二舰高千穗某尉官有一份亲笔记述,称:“敌终于不支,四分五裂,全面溃败。济远、广甲首先向西南败走。”第一游击队旗舰吉野号作为首舰,其司令官坪井航三少将的报告说得更为具体详细:

3时30分,致远右舷倾斜沉没。经远仍在大火中挣扎,而且遭受破损,进退不得。最后敌阵终于全面溃散,各自逃遁。……济远则先于他舰逃跑。(《中国近代史资料丛刊续编·中日战争》七,第238页)

这些报告也都指证是济远先逃的。

第四,方氏自述。济远逃回旅顺口后,方伯谦向水陆营务处道员龚照玙提出一个报告,叙述战斗的经过:

昨上午十一点钟,我军十一舰在大东沟外遇倭船十二只,彼此开炮,先将彼队冲散;战至下午三点钟,我队转被彼船冲散。……我军定远头桅折,致远被沉,来远、平远、超勇、扬威四舰时已不见。该轮阵亡七人,伤处甚多,船头裂漏水,炮均不能放,驶回修理。余船仍在交战。(《中国近代史资料丛刊·中日战争》三,第128页)

方氏的这段自述,虽是在解释提前回旅的原因,但也无意中透露了济远驶逃时的战场情况。

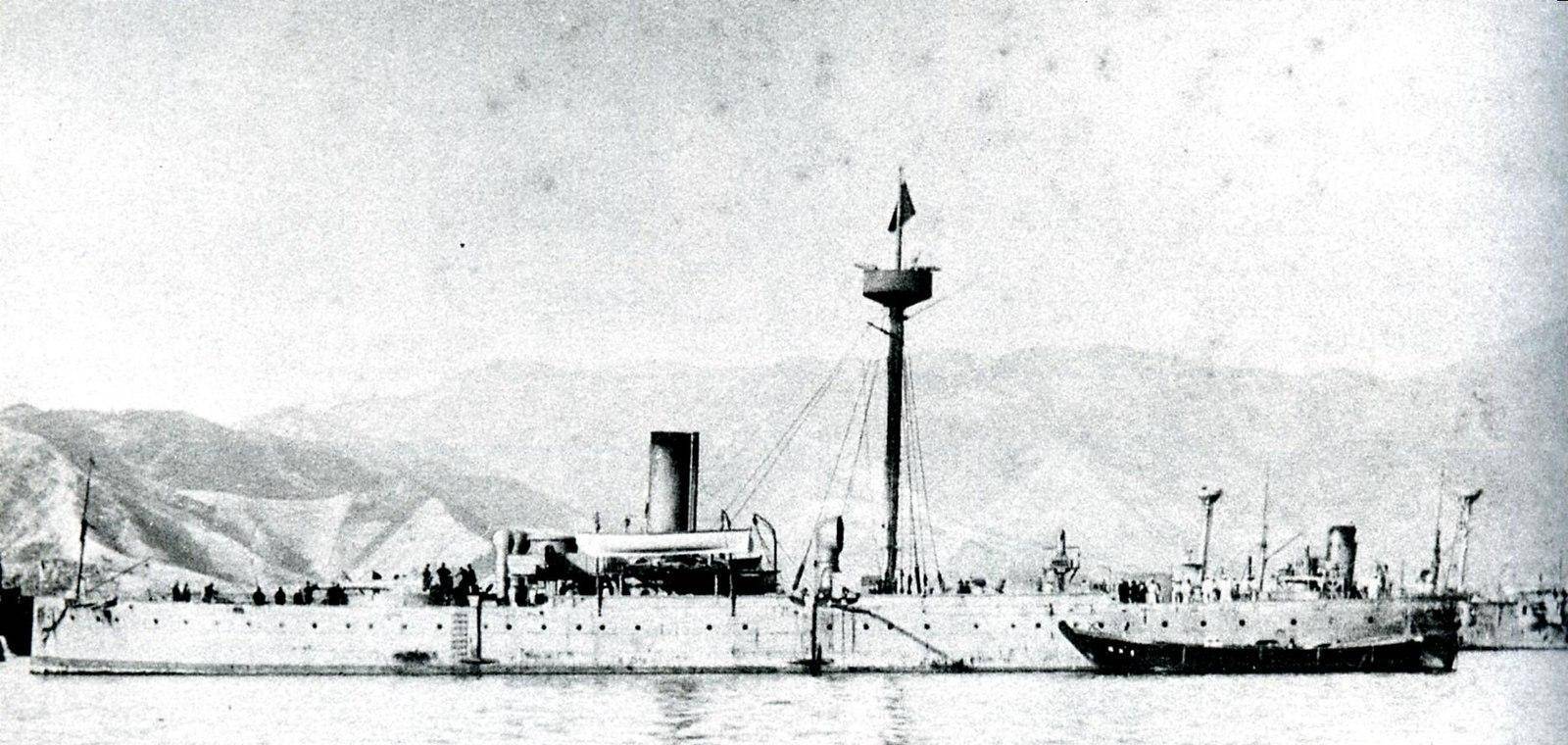

济远

方氏自述所谓“十一舰”,是指最先迎战日本舰队的十舰和其后参加战斗的平远舰。致远沉没是在下午3时30分。此时,超勇已被击沉,扬威起火后驶向大鹿岛方向躲避,平远边战边向东进,来远则独自向日舰比睿进击,因此在济远看来4舰“时已不见”。战场上尚在作战的“余船”,只能是定远、镇远、靖远、经远、广甲5舰了。其中,广甲随济远而逃,经远是在3时52分开始遭到日舰第一游击队的合击,济远却都没有看到,表明它逃离战场的时间是在下午3点30分和52分之间,约在3点40分钟左右,比整个舰队结束战斗提前了近两个小时。

中国传统史学重视多重证明法,既已四证俱全,方伯谦临阵先逃的罪名是不容置疑了。但我觉得,还应该谨慎从事,因为这里涉及到两个具体问题:

其一,济远伤重?据方伯谦自称,济远是因“伤处甚多,船头裂漏水,炮均不能放”,才驶回旅顺修理的。李鸿章认为所说“情有可疑”,丁汝昌查明所报不实,是否可信?值得注意的是,据1895年上海出版的《中倭战守始末记》一书载,济远舰管理炮务的德籍洋员哈富门辞职回国路过上海,住宿礼查客寓,沪上各国记者询问战事者甚多,当问到济远的损伤情况时,他作出了简短的回答,使我们弄清了三点:(一)济远仅有两门大炮受损,15公分(厘米)尾炮1门“机器受损,不能运动”,21公分大炮1门“机器也已损坏,炮架不能运动”,并不是“炮均不能施放”。(二)根本未提到“船头裂漏水”的事,可见乃是子虚乌有。(三)指出“我船虽受伤,并无大碍”,并非伤重到不能继续作战的地步。所以,济远提前回旅的理由是不能成立的。

其二,撞坏扬威。关于济远撞坏扬威舰的问题,也是一个历史之谜。虽然丁汝昌在报告中说济远撞坏扬威,北洋舰队水手陈学海以及洋员戴乐尔和马吉芬也都证实此事,但我总觉得情况还不是十分清晰,不敢轻易相信。这里明摆着一个令人难解的问题:按北洋舰队的布阵来看,扬威位于右翼的阵脚,而济远则位于左翼的阵脚,两者相距差不多在4公里左右,是如何相撞的呢?何况济远是向西南的旅顺方向驶逃,又怎么能与扬威相遇呢?日方的记录为我们解开了这个谜。《吉野舰记事》称:“济远、广甲向西北方向逃走。”坪井航三的海战报告更指出,它们“想要经过沿岸浅海逃走”。原来,济远为了避开日本舰群,并不是直接向西南驶逃,而是向西北浅海处绕行,从而撞到了已搁浅在那里的扬威。

扬威沉海之际,管带蹈海而死,帮带大副郑文超遇救生还。战后,李鸿章参奏失职诸将,郑文超也被追究责任:“当大东沟与倭接仗,该船行驶太迟,致离大队;及受敌炮弹炸焚之时,又未能极力灌救扑灭,虽为济远船碰伤,究因离队而起,咎有应得。”对其给予“革职留营效力,以观后效”的处分。这也为济远撞毁扬威提供了一个佐证。

花费这么多的功夫来调查和考证,我才敢在《中日甲午威海之战》一书中比较放心地写下了这样一段话:

济远管带方伯谦看见致远沉没后,胆战心惊,急忙下令转舵逃走,仓惶中误撞扬威船身。扬威先已搁浅,不能转动,又被济远撞一大洞,不久沉没。

为方伯谦鸣冤之第一声

早在方伯谦死后不久,即开始有人为方伯谦鸣冤。“方案”究竟是否冤案?100多年来聚讼不断。其始作俑者应属光绪二十一年(1895年)在上海刊印的《冤海述闻》一书,此书发出了为方伯谦鸣冤之第一声。此书作者隐其姓名,署款“冤海述闻客”。自此以后,凡为方氏鸣冤者大都引此书为据。但大多数研究者却对此书内容的真实性表示怀疑,故对其不够重视。我认为,若不将《冤海述闻》这部书研究透彻,无论对方氏作出否定或肯定的评价,心里都是不能踏实的。这里必须弄清楚三个问题:

第一,作者为谁?“冤海述闻客”究竟是何许人?长期以来一直是一个谜。史学界比较一致的意见是,此人必是济远舰的一位官员。较早者即有“身历者之申述”的猜测。其后,又有人认为,书中“记叙有名有姓,有声有色,非亲临其境亲睹其事者,是无法做到的。”这些话有一定的道理。对此,我曾作过详细考证,发现这位化名为“冤海述闻客”的就是济远舰的帮带大副何广成。

何广成是方伯谦一手提拔的亲信。他上济远舰不久,便充补舢板三副。1892年12月,原济远驾驶二副调离,即以何广成升署。到1893年5月,才半年不到就改为实授。1894年8月,济远帮带大副沈寿昌在丰岛海战中阵亡,其遗缺又以何广成拔补,成为济远舰的第二把手。数年之内,他连升三级,可谓官运亨通。特别是作为帮带大副,何广成对济远临阵先逃也是负有一定责任的,因此化名著书为方氏鸣冤也为自己辩解,这就不难理解了。

第二,史料价值。《冤海述闻》的史料价值如何?人们的认识很不一致。有人肯定,认为“其资料尤其珍贵”,相信其真实性。有人否定,认为所述“殊难令人置信”。各走极端。还有人调和其间,认为“此书非尽实录,但与他书互相参证,亦可窥所述两次战役(丰岛及黄海)之真相”。这种意见较为可取。此书尽管为方氏辩护,但也可从中看出方氏算得上中国最早的海军干练之才,忧心国事,数次上书建言,只是在战争的紧急关头经不起考验而做了逃将,对他的过去不能全盘否定。此书作者还是济远舰的高级官员,了解许多局外人所不能道的海战内幕情况,对其所述作一番认真的辨析考证,是会有很高的史料价值的。

第三,写作目的。何广成写此书的目的很清楚,就是要说明方氏是“冤死”,是一桩冤案,故要“纪其战事颠末,以待当世之公论”。他用来证明方氏“枉死”的理由主要有三:

其一,全队未整,督船抢行。“原议整队后,每一点钟船行八口迷(音迈mài,英里),是时队未整,督船即行八口迷,以致在后四队之济远、广甲,五队之超勇、扬威,均赶不及。”“八口迷”约合7海里。舰队变阵需要一个过程,战时与平时训练又不同,督船必须当先迎敌,不能减速以待僚舰,因此变阵只能在舰队运动中完成。何广成因济远“赶不及”而指责督船,是没有道理的。

其二,炮械全坏,无可应战。这是济远临阵先逃的主要理由:“济远中炮数十处,后炮座因放炮不停,炮针及螺钉俱振动溃裂,致炮不能旋转。前大炮放至数十余出,炮盘熔化,钢饼、钢环坏不堪用……船中炮械全坏,无可战,只得保船西驶。”所述济远大炮损坏情形,有一定的真实性,也为德籍洋员哈富门所证实。但主要的问题在于:(一)济远21公分前主炮共有两门,一门损坏,还有一门可用;(二)除此而外,舰上还有47公厘(毫米)炮2门、37公厘(毫米)炮9门和金陵造钢炮4门。所以,何广成所说“船中炮械全坏,无可战”根本不是事实。后之论者不加细察,就以此为依据,并大为发挥,称赞方伯谦“千方百计地保存了一条兵舰”,“不仅无罪,而且有功”,就更离谱了。

其三,提前回旅,仅早片时。济远早回旅顺,到底早了多少时间?何广成说:“(济远)以夜四点二刻到旅顺,各船以六点钟亦到,相隔仅片时也。”照此说法,济远是9月18日晨4时半到的旅顺,比舰队提早了一个半小时。这完全不是真实的情况。因为济远回旅顺的时间,当时即由旅顺水陆营务处上报:“丑刻,济远回旅。”丑刻是凌晨两点左右,不是4点半。至于舰队回到旅顺的时间,有丁汝昌的电报为证,也不是早晨6点,而是上午巳时,已经到9点了。战后,美籍洋员马吉芬撰文称:

卑怯懦弱的方舰长乘坐的济远,敌舰开始射击后不久即逃出队外,……该舰于翌晨2时到达旅顺,即我舰队抵港7小时前。(《中国近代史资料丛刊续编·中日战争》七,第276页)

1890年停泊在旅顺的“济远”号

这进一步证明:济远回旅的时间是丑正(凌晨2时),舰队回旅的时间是巳初(上午9时),两者到达时间前后相差7个小时,怎么能说是“相隔仅片时”呢?

正由于此,后之为方氏鸣冤者也感到《冤海述闻》破绽百出,难以服人,只好另寻出路了。

《卢氏杂记》史料价值甚低,据以为方氏翻案,是不行的

《卢氏杂记》,又称《卢氏甲午前后杂记》,是一部手稿,为福建师范大学图书馆所收藏。记得1981年11月,我到福州作调查,到该图书馆查阅书目卡片时,发现其书名,即疑其与甲午战争有关,想借出一阅。但该校陪同我的一位老师说,书架上未找到此书。1983年4月,我正为中华书局主编《中国近代史资料丛刊续编》之一的《中日战争》卷,又记起了这本书,于是再次来到福州,想看其史料价值如何,以决定是否收入卷中。还是上次那位老师陪同,他告诉我该书已被借走,借书者出差到上海了。还是无由寓目,怏怏而归。心想两次千里迢迢来此,真与此书无缘也。收入《中日战争》卷之事,也只好作罢。

不料几年之后,事情发生了戏剧性的变化。有人撰文说,在福州发现的《卢氏杂记》稿本,是“不可多得之甲午海战原始资料”,足以“证明济远英勇善战,广甲先逃,济远的确战至炮毁无以应敌方退出战斗等问题”。这在当时来说,确实是一件惊人的消息。于是,为方氏翻案者纷纷发表文章,以此来否定济远先逃的事实。

我是直到1986年6月才看到《卢氏杂记》手稿的复印件的。是书作者卢毓英,乃福州船政学堂管轮班学生,1889年毕业,到广东海军任广甲船管轮。1894年5月为海军大阅之期,广甲等船皆至北洋,因留调遣,得以参加黄海海战。此书并非卢氏当时的记事手稿,而是事后追忆,因已历有年所,难免记忆不清。且其内容有见有闻,闻多见少,以讹传讹之处所在多有。何况黄海一战,卢氏虽是参加者,却因在舱内操作,只在两军接仗之初,才“上舱一望”,也不可能真正了解海战的具体过程,故所述情节多耳食之言。应该说,《卢氏杂记》史料价值甚低,对其可信度要大打折扣,不宜轻率引用,视之为“甲午海战原始资料”是绝对不行的。

举一个明显的例子,就是《卢氏杂记》所述的济远逃跑问题。书中这样写道:

致远既覆,超、扬既火,广甲尤胆落,急返棹而逃。……济远当敌之冲,迎击既久,炮多炸裂倾倒,无以应敌,于是亦逃。

据此,有论者得出两个结论:第一,“广甲逃离战场并非在济远之后,而是在济远之前”。第二,“广甲在船炮无恙,士卒未伤的情况下带头逃跑,属于临阵脱逃,而济远则属被迫撤离,更不存在方伯谦驾济远先逃,广甲随逃的问题。”其实,《卢氏杂记》的这段话,完全是出自《冤海述闻》,并不是什么新材料,论者也不认真查对,不能不是一个疏忽。何况《方氏自述》已经承认,他驾舰驶退时广甲还在战场上,广甲又怎么可能先济远而逃呢?

由此可以认识到:辨析史料,是历史研究过程的起点和基础;不从史料的考辨入手,也就谈不上科学方法的历史研究。《卢氏杂记》的历史价值太低,视之为信史,据以为方氏翻案,是很容易上当受骗的。

所谓“西战场”说,完全是靠思维创造的“历史”,与真史无涉

进入20世纪80年代后期,由于方氏后裔的介入和一些非专业人士的参与,为方氏翻案的势头越来越猛,使这场学术讨论变得有些复杂化了。1991年9月,“甲午战争中之方伯谦问题研讨会”在福州市召开,更使翻案的势头达到了高潮。

会前,我曾接到邀请函,因为预计到会议未必能够保持正常的学术气氛,复函婉谢,未能亲自到会聆听。从其后出版的《研讨集》看,所收的数十篇文章表现出为方氏辨冤的一边倒倾向。会议开幕式致词竟然声称:

大量中外史料证实:方伯谦是中国近代海军杰出的人才,在捍卫祖国抗击外侮的甲午海战中,是英勇善战的指挥员,决非逃兵,他蒙冤被责是清政府腐败没落所致。国内外的观点已基本取得一致,这也是学术研讨上之一大新闻。

果然,研讨会一开始便定了这样的调子。会后,某报刊出了这次研讨会的综合报道,其结束语是:

综观方伯谦对北洋海军的建树和两次海战中英勇善战的表现,应认为他是中国近代海军中的爱国将领。

会上的不同声音,不仅在报导中得不到任何反映,反而被归入到“一致肯定”的行列中去了。既抹煞不同的意见,又不管真实的历史如何,硬要树方伯谦这样一位“爱国将领”,这种做法是不足为训的。

但是,细阅《研讨集》所收的大多数文章,大都是重弹《冤海述闻》和《卢氏杂记》的老调,毫无新意可言,既未提供任何新的材料,也未提出任何创新的见解。惟一值得注意的事情,是有论者提出了“西战场”说。

何谓“西战场”?据论者说,致远沉没后,济远非但没有马上逃走,反而独自开辟了一个“西战场”。此话从何而来?论者的回答很干脆:“这是任何思维能力健全的人都能得出的推论。”

“西战场”说一出台,就引起了学术界的震惊。因此采访者颇不乏人,论者又进一步作了详尽的说明:

致远久战沉没后,济远非但没逃,而是惟一留在西战场死战不退和4艘军舰单独作战,苦战4小时,到下午5:30才由于“无可战”而退出战场。……日舰怕济远后炮,不敢猛追。甲午海战中国舰只打得英勇,尤其是济远,打得日本人都不敢写明战史了。在西战场打得很好,我们应该宣传我们舰队作战的英勇,不能长他人的志气。

说得娓娓动听,感人肺腑,无奈只是一个令人陶醉的虚幻的神话。人们不能不佩服这位论者的非凡勇敢和超人想像力,他靠自己健全的思维——“推论”,便推出了一个“西战场”说。这个“西战场”竟吓坏了日本人,连他们的战史都不敢写明了。窃以为,靠虚构的英雄故事唬人,是不能长我们民族的志气的。

所谓“西战场”说,完全是靠思维创造的“历史”,乃子虚乌有,与真实的历史无涉,无须加以驳辩。但要指出的一点是,评价历史人物是一项十分严肃的学术研究工作,不是儿戏,不能靠噱头哗众取宠,那样只会把自己引向研究的死胡同。