从琦善卖国说起

作者: 王贺

本文主要内容取材于茅海建的《天朝的崩溃:鸦片战争再研究》。

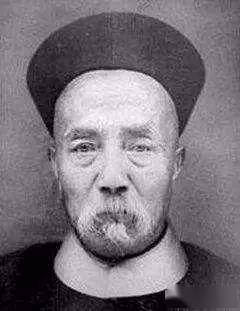

在中国历史上“卖国贼”的行列中,琦善算得上是头一等的了。历史书上提到他时,大都和“投降派”、“贿和”、打压主战派(林则徐等)这些字眼有关。然而,琦善真的是卖国吗?或许真相并非如此。

这不是一篇翻案的文章,这是通过琦善卖国的事件,探讨一下中国式历史惯用的逻辑–奸臣模式。

琦善“贿和”之说

鸦片战争之后,在清算的时候,琦善有一项罪名是“贿和”,即当时英军的远东总督义律向琦善行贿,以期在谈判桌上为大英帝国争取更多的利益。这个说法是站不住脚的,一方面,琦善的家族是有百年之久的满洲贵族,世受皇恩,家底颇丰。在战后清算抄家时,有档案记载:

奴才等查抄琦善家产,前经奴才等将查出金锭、金条、金叶约重五千一百余两,元宝七百八十一个,散碎银锞锭二万六千五百余两大概情形,具奏在案。今复连日详细抄检,又续行查出金锭、金条、金叶约重二千两,元宝六百十七个,散碎锞锭银二万余两……

由此可见,琦善之家虽不似像民间传说中的富可敌国,也算得上富甲一方了。若是说有钱人家完全不会受贿,也不能如此绝对,但是对于琦善来说,就算他要受贿,也应该是很大的一笔数目,然而这在英国人的档案中也并未见到。

从英国人的角度来说,作为一个连战连捷的胜利者,并且在已经探清了大清帝国的虚实的情况下,更不可能做出行贿之举。

故,琦善“贿和”之说,站不住脚。

那么作为琦善个人来讲,有没有为了追求更文明的社会而叛国呢?

这个在琦善身上,似乎也沾不上边。

中华文明是有独特的优越性的,一直是向外输出。“普天之下,莫非王土”,自古以来,中国人习惯于以居高临下的姿态,环视四方。清王朝正是在这种历史沉淀中,发展完备了“天朝”对外体制。清王朝在对外关系上,自以为是居于他国之上的“天朝”,不承认与之平等的国家的存在,即所谓“敌国”。从某种意义上讲,“天朝”对外体制,使中国成为一个世界,而不是世界的一部分。

不过,至鸦片战争前夕,中国确确实实是落后了。但是,由于文化背景的不同,英国最先进的事物,经过儒家教义的折光,顿时变为最荒谬不堪的东西。君主立宪,在皇权至上面前,有如大臣擅权;经商贸易,在农本主义面前,显为舍本求末;追逐利润,在性理名教面前,只是小人之举;至于女王主位、男女不辨,更是牝鸡司晨之类的“夷俗”。即便令人兴叹的西方器物(钟表、玻璃、呢羽等),享用赏玩收藏之余,仍可斥之为“坏人心术”的“奇技淫巧”。无怪乎海通200余年后,中土的官僚士子们并未折服于西方,反坚信于中华文物制度远胜于“西夷”,尽管他们在一个事实方面已经达成了共识:西方“船坚炮利”。

而琦善作为深受“天朝”文化熏陶的一员,他是无法背离所处的环境的。

那么,既然琦善的这些罪名并不能成立,又为何把琦善说成卖国贼呢?

皇权社会需要“奸臣”

在皇权至上的社会中,天子被说成至圣至明,不容许也不“应该”犯任何错误。尽管皇帝握有近乎无限的权力,因而对一切事件均应该负有程度不一的责任;但是,当时的人们对政治的批判,最多只能到大臣一级。由此而产生了中国传统史学、哲学中的“奸臣模式”:“奸臣”欺蒙君主,滥用职权,结党营私,施横作恶,致使国运败落;一旦除去“奸臣”,圣明重开,万众欢腾。这类模式使皇帝避免了直接承担坏事的责任,至多不过是用人不周不察,而让 “奸臣”去承担责任,充当替罪羊。若非如此,将会直接批判到皇帝。这样就冲犯了儒家的“礼”,是士人学子们不会也不愿去做的。

由此,这个锅一定得有人去背。琦善在鸦片战争中并不主张使用武力对抗的方式,来制止英国的军事侵略。而希望采取妥协的方式,达到和英国和解。琦善又是“主和派”的首领,所以琦善来背锅是最合适的。

如果你以为到此,琦善成功翻案,文章就结束了,那你就错了,原作者的好戏才刚刚开始。原作者大量深刻的反思,着实让人汗颜,读起来无不拍案叫绝。

“奸臣模式”的深究

如果把这种只反奸臣不反皇帝的现象,完全归结于当时的文化专制主义,那就低估了在意识形态上占主导地位的儒家学说的社会功能和作用力。可以说,在当时的情况下,绝大多数的官僚士子们之所以只批判琦善,而不指责道光帝并非出于思想上的压制,却恰恰出于思想上的自觉。按照“奸臣模式”,我们还可以同样地推论,如果道光帝继续重用林则徐,如果林则徐最终也不免于失败,那么,这种失败的责任也绝不会由道光帝来承担,而只能由林则徐独自吞食这一枚苦果。很可能林则徐当时就会被贬斥为“奸臣”,很可能就不会有今天林则徐的形象。

按照儒家的学说,按照天朝的制度,按照“夷夏”的观念,按照时人的心理对于那些桀骜不驯的“蛮夷”,唯一正确的方法就是来一个“大兵进剿”,杀他个“片帆不归”。可是,事实却开玩笑般的恰恰相反,在这场战争中,堂堂天朝居然惨败,区区岛夷竟然逞志。这是一个使当时的史料作者和著作家们大惑不解的难题。但是,他们中间没有一个人能够从世界大趋势和中国社会本身去看问题,因而不可能看出问题的症结正在于他们津津乐道的天朝文物制度上。对于已经成为事实的失败,他们口不服输,心亦不服输。

既然“剿夷”是唯一正确之途,那么,他们也就合乎逻辑地推论,战争失败的原因在于“剿夷”的不力。之所以不力,是因为“奸臣”的破坏。仅仅琦善一个还不够,还有伊里布,牛鉴,耆英等等等等。在这些史学家笔下,出现了大批的奸臣,每次战役的失败,无不是“奸臣”作祟。与之对立的是忠臣,于是乎,他们又把胜利的希望寄托在林则徐,关天培,陈化成等主张抵抗的人士身上。他们的结论是:只要重用林则徐,中国就可能胜利,如果沿海疆臣均同林则徐,如果军机阁辅均同林则徐,中国一定胜利。

用忠臣而摒弃奸臣,这是中国古典正值学中最长青又最常见的定理之一。奸臣是中国传统政治规范的破坏者–竟然与蛮夷讲和;忠臣是中国传统政治规范的维护者–坚决不妥协地剿夷。

忠奸的理论有个致命伤:中国要取得胜利,只需要罢免琦善之流,重用林则徐等即可,不必进行改革。

忠奸理论得出的最终结论是,为使忠臣得志,奸臣不生,就必须加强中国的纲纪伦常,强化中国的传统。也就是说,鸦片战争所暴露出来的,不是“天朝”的弊陋,不是中华的落伍;反而是证明了中国的圣贤经典、天朝制度的正确性,坏就坏在一部分“奸臣”并没有照此办理。于是,中国此时的任务不是改革旧体制,而是加强旧体制。由此又可以得到一种解释,那些没有办法找到中国失败真正原因的史料作者和著作家们,正是让“奸臣们”承担了本应由中国旧体制承担的责任,从而就像保全皇帝的名誉那样,保全了中国的性理名教、文物制度的地位。在这里,琦善不仅做了道光帝的替罪羊,而且还做了中国旧有道统的替罪羊。

事实上,这种以忠奸理论(善恶理论)而作的历史著作和文章,已经超出了历史研究的范围,而成为了一种宣传。

历史的价值

在总体方面承认,鸦片战争的失败在于中国的落伍;在具体叙说上又认定,落伍的一方只要坚持抵抗,就有可能获得胜利。在总体方面承认,清王朝昧于世界大势,无力挽回颓势;在具体叙说上又认定,林则徐等人代表了正确的方向,只要他们的主张得以实施,中国就有救。

这种不和谐的论点放在一起,反映出历史学家的深层意识——不服输的心气总认为中国当时还不至于不可挽回地失败,还是有希望获胜。这种不和谐的论点被放在了一起,正是历史学家在内心中把愤懑和希望放在了一起。历史学家这种不服输的心气,从本质上说来,仍是对多灾多难的祖国的挚爱。

然而,历史学是客观的,它最基本的价值,就在于提供错误,即失败的教训。从这个意义上讲,一个民族从失败中学到的东西,远远超过他们胜利时的收获。胜利使人兴奋,失败使人沉思。一个沉思着的民族往往要比兴奋中的民族更有力量。历史学本应当提供这种力量。