世界人民都有自己的中医|大象公会

许多人眼中的中医标配,如草药、把脉、针灸、拔罐等元素,在其他传统医学中同样存在。这是为什么?

文|麦笛

在今天许多人看来,「中医」(即中国传统医学)与「西医」是截然对立的。但如果将历史的指针往前拨两三百年,人们或许会发现,中医与欧洲医学并非没有共同语言。

事实上,世界各地的传统医学都出奇地相似。许多人眼中的中医标配,如草药、把脉、针灸、拔罐等元素,在其他传统医学中同样存在。

就此而言,世界人民都曾有过属于自己民族的「中医」。

中医并不特殊

人类最早的医学文献见于美索不达米亚文明和古埃及文明。早在那时,传统医学以植物、动物和矿物为主要药物来源的格局就已经确立了。

一块距今约 4000 年的泥板上记载了苏美尔人的 15 个处方,包含 40 多种药物,是目前所知世界上最早的医学文献。其中,植物药包括李树、松树、柳树、枞脂、没药、百里香、无花果、灯芯草等,动物药包括鳖甲、水蛇、蝙蝠粪便等,矿物药包括河泥、泥沥青、盐等。

· 记录药方的泥板,乌尔第三王朝时期,现藏美国宾夕法尼亚博物馆

距今约 3500 年的古埃及医学文献埃伯斯纸草书,记载了 877 个药方,涉及 700 多种药物。古埃及人使用的植物药包括乳香、没药、芦荟、罂粟、无花果等,动物药包括各种动物的血液、脂肪、粪便、尿液等,矿物药包括盐、铜、沥青、朱砂、明矾等。

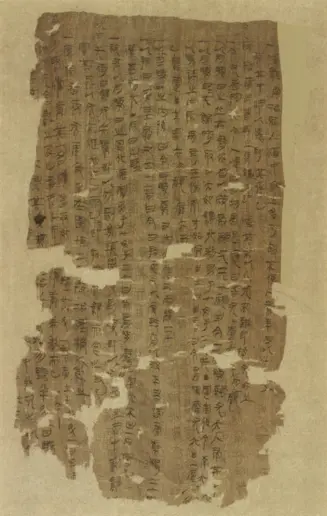

· 埃伯斯纸草书,古埃及新王国时期,现藏德国莱比锡大学

古希腊、罗马医学在继承古埃及、美索不达米亚医学的基础上,独树一帜,后经伊斯兰医学传承和发扬,形成了古希腊-伊斯兰医学体系,在现代医学诞生之前在欧洲和中东传承千年。

在现代自然科学兴起前,这些所谓的「西医」其实跟中医一样,也以植物、动物和矿物入药。

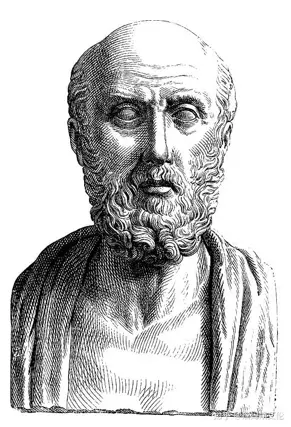

在古希腊医学家、西方医学之父希波克拉底的著述中,出现了 400 多种药物,大多为植物药,也有动物药和矿物药。古罗马医学家盖伦记录了 540 多种植物药、 180 多种动物药和 100 多种矿物药。

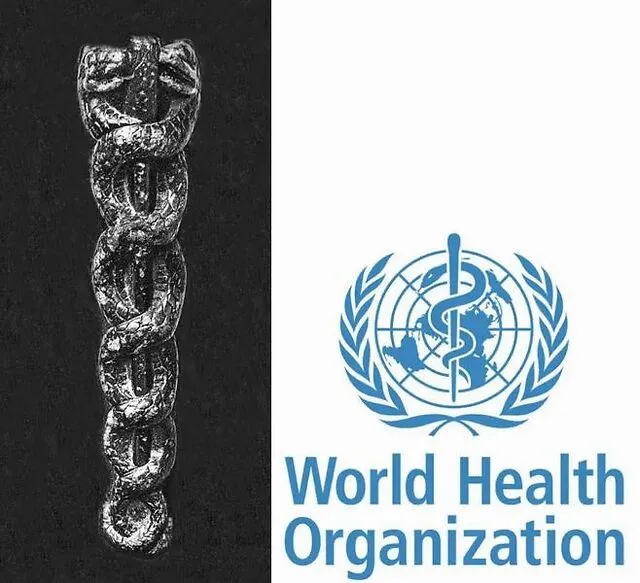

· 美索不达米亚医神宁基西达(Ningishzida)、古希腊医神阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)的标志都是缠绕在神杖上的蛇,这也成为世界卫生组织的标志

印度的传统医学被称为「阿育吠咜(Ayurveda,又译作阿输吠陀)」或「生命吠陀」。在距今约 2000 年的《阇罗迦集》中,出现了 500 多种药物。除了大量的植物药,也有动物药和矿物药。阿育吠咜将药物分为甜、酸、咸、辣、苦和涩,与中医酸、咸、甘、苦、辛五味的说法颇为相似。

非洲、美洲的传统医学同样以植物药为大宗,兼及动物药与矿物药。在现代科学让人们有能力认识并提炼有效的药用成分前,植物、动物、矿物作为自然界最常见、且最便于利用的对象,被世界各地的人当作药材是再自然不过的事了。

与其他传统医学相比,中药自身的特点主要是以「君臣佐使」的社会结构去类比药物特点,单设「人部」药(包括人的粪便、尿液、指甲、头发、胎盘、月经等),药物剂型以汤剂为主。有人说复方是中药的特点,其实从美索不达米亚、古埃及开始,其他传统医学中的复方便已很常见。

除了药物,不同医学体系的诊疗方式也多有相似之处。如中医的「望闻问切」,在阿育吠咜中同样存在。

阿育吠咜的医者,至今以把脉的形式诊疗病人,把脉手法与中医如出一辙。事实上,古埃及的医者便已经注意观测病人的脉搏。到了古罗马的盖伦那里,脉诊形成了复杂的体系,这又被伊斯兰医学的代表人物伊本·西那(又称作阿维森纳)所发扬。此外,玛雅医学也有脉诊。

· 阿育吠咜的脉诊

古埃及的 metu、古希腊的 phleps、古印度的 dhamani、玛雅人的 wind channels 都与中医的「经络」极为相似,均属于人类对人体循环系统有充分了解之前的认识。古埃及医学和希波克拉底都认为动脉行气、静脉行血,这与中医中经络行气血的观念也颇有可比性(但中医的「气」并非单纯的空气)。

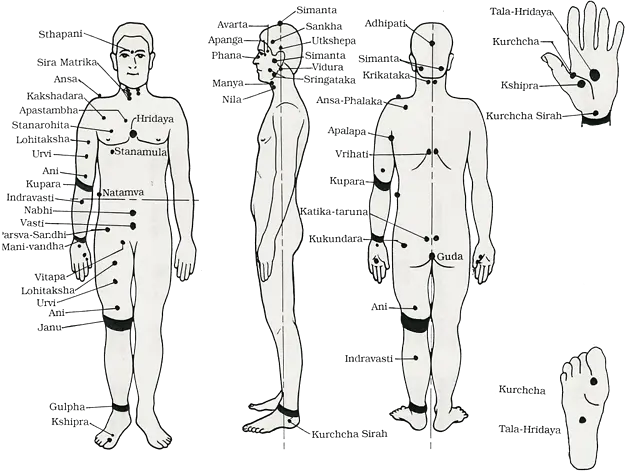

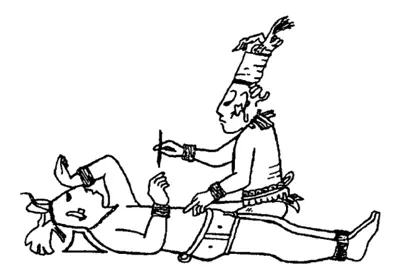

阿育吠咜还有类似于穴位的观念,称为 marman(共有107个),并有类似于中医针灸的针刺疗法。在玛雅医学中,也有穴位、针刺疗法、热灸等与中医类似的内容。看起来独属于中医的拔罐,其实很早便在古埃及、古希腊、古印度出现。

· 阿育吠咜医学中的穴位系统

· 玛雅人的针刺疗法

许多人认为中医的长处在于养生、治未病,这一点其实与阿育吠咜很接近。此外,希波克拉底也是极注重养生的,他主张食疗,推崇整体医学,强调生活环境对人体的影响,这些都与中医、阿育吠咜不谋而合。

中医的一大特色是融合了民族特色的哲学观念,如强调「天人合一」,以阴阳失衡来说明疾病发生的原理,以五行相生相克、相乘相侮来说明五脏六腑的关系。

其实,苏美尔人、古埃及人、玛雅人都有类似于「天人合一」的观念。

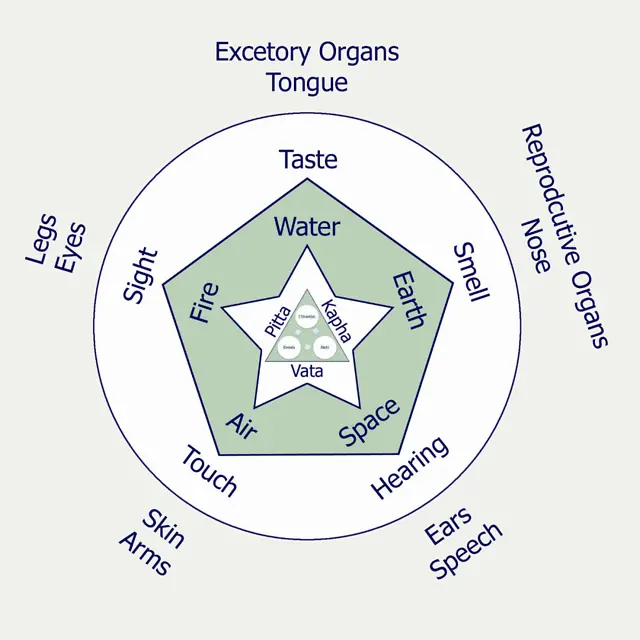

希波克拉底认为人体由火、水、土、气四种元素构成,分别对应血液、黏液、黑胆汁、黄胆汁四种体液,四体液失衡便导致疾病。阿育吠咜认为人体由空、地、水、火、风五元素构成,并认为人体健康是由气、胆、痰三原质决定的,三原质失衡便会导致疾病。

· 阿育吠咜的身体观

这些都接近中医阴阳、五行之论,都是人类认识到致病微生物之前的理论构想。

总体来说,在现代自然科学出现之前,世界各地的传统医学在理论、药材、诊疗方式等方面都不无共性,没有必要无限夸大或神秘化本民族的医学。只有认识世界范围内传统医学的异同,才能对中医在医学史上的地位有更好的把握。

医药之路

世界各地的传统医学之所以如此相似,与它们相互间的交流不无关系。丝绸之路所承载的除了丝绸和瓷器,还有医药。

伊斯兰医学扮演了沟通东方与西方的角色。伴随着伊斯兰文化的传播,伊斯兰医学进入中亚、南亚、东南亚以及中国新疆。中医则对日本、朝鲜半岛、越南等地产生深远影响。历史上,中医与古希腊-伊斯兰医学体系也有互动,突出体现在药物的交流上。

自汉代丝绸之路开辟以来,不少药物自中亚、西亚、东南亚输入。尤其是唐宋以后,域外药物的输入蔚为大观。

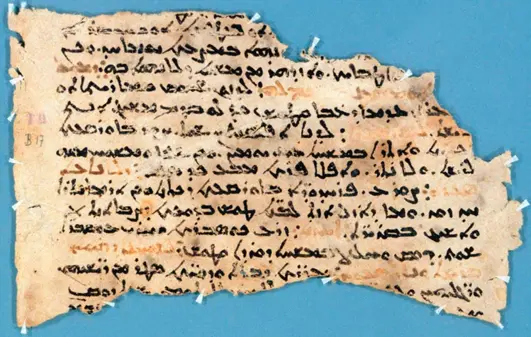

五代词人李珣(祖籍波斯)所著《海药本草》记载了 96 种来自域外的药物,如乳香、没药、阿魏、荜茇、安息香、金线矾等,它们都已融入中药的系统。在敦煌、吐鲁番出土的写卷中,也能看到波斯文、古叙利亚文等域外文字书写的医方。

· 出土于吐鲁番的古叙利亚文药方,现藏德国柏林勃兰登堡科学院

这些外来药物深刻影响了中药的剂型和药方。如中药以汤剂为主,宋代医方则受到伊斯兰医学的影响,增加了许多丸剂、散剂、膏剂、酊剂。

在宋代,香药的大量输入造成了香燥温热类药物的广泛应用,如牛黄清心丸、苏合香丸等。以金、银箔制作丸剂包衣的做法,一般认为也是从伊斯兰医学中借鉴而来的。

另一方面,中药也进入伊斯兰药典。在伊本·西那的名著《医典》中,记载了大黄、肉桂、花椒、细辛、黄连、茴香、麝香、樟脑等来自中国的药物。在宋元时期,一些中药远销海外。尤其是大黄、麝香、樟脑、牛黄等药,在伊斯兰世界大受欢迎。

· 伊本·西那的《医典》是古希腊-伊斯兰医学体系集大成的著作,被誉为「有史以来最著名的医学教科书」,据说是活字印刷术发明以来发行量仅次于《圣经》的书籍

古印度的阿育吠咜则随佛教的传播而影响中医以及藏族、傣族、蒙古族等民族的传统医学。

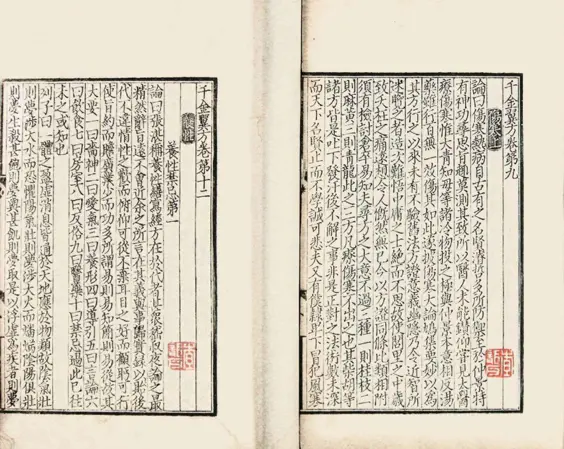

如孙思邈所著《千金要方》和《千金翼方》就借鉴了阿育吠咜地、水、火、风四元素的理论,书中多次提到的耆婆药方便来自印度医药。孙思邈所提出的「先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦」的医德宣言,也显然受到佛教的影响。

· 孙思邈著《千金翼方》

由于受到「治外必本诸内」「身体发肤,受之父母」等观念的影响,中国古代的外科相对薄弱。中国古代的外科医生最具代表性的莫过于三国时期的华佗。但传说中华佗的麻沸散和开颅术,在中国古代前无古人、后无来者。

由于华佗的名号以及其事迹都与印度故事有相似之处,史学家陈寅恪曾大胆推断华佗传说实际上是根据印度故事的演绎,日本学者松木明知则认为华佗是波斯人,不过由于没有直接的证据,这些说法尚难以坐实。

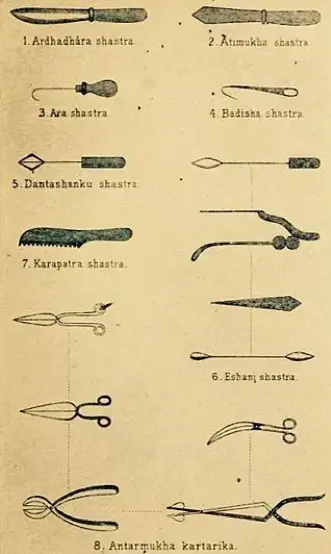

阿育吠咜与中医在各方面都很相似,但与中医不同,阿育吠咜的外科相当发达。

古印度的《妙闻集》是一部外科经典,记载了剖腹产、白内障摘除、结石摘除、截肢、鼻子整形等手术。与古希腊-伊斯兰医学体系一样,古印度也有先进的眼科手术技术,其白内障摘除术曾传入中国,被称为「金针拨障术」。

唐代诗人刘禹锡便曾让一位印度医僧帮他「拨障」,并写下了「师有金篦术,如何为发蒙」的诗句。

· 《妙闻集》中的外科手术器械

总之,不同的传统医学并不是孤立的,通过交流与互鉴,中医早已走向世界,传统「西医」也早就融入中医。

巫医同源

世界各地的传统医学之所以相似,还与人类医学的发展进程的相似性有关。各地医学在诞生之初,都与巫术有不解之缘。

这是因为,巫师往往是人类社会最早垄断知识与技术的群体,自然也是最初的医者。此后人类医学的发展,又在试图割舍与巫术的联系。

在美索不达米亚的先民看来,疾病来自神灵的惩罚。医者治疗的手段除了药物和外科手术,还有巫咒。

古埃及人也有类似的观念,他们认为疾病是恶魔附体作祟的结果,在治疗的同时通过念「我神速来,驱此邪魔」之类的咒语来驱赶病魔。在古印度的《阿闼婆吠陀》以及玛雅医学中,同样有驱除病魔的咒语。

古希腊人最初也认为生病是神灵的惩罚,故乞灵于神巫。相传病人睡在医神阿斯克勒庇俄斯的神庙中,得到神谕后便可痊愈。希波克拉底则致力于让医学摆脱巫术的束缚。正是从希波克拉底开始,古希腊-伊斯兰医学体系开始形成,并与巫术相揖别。

中医同样经历了由巫术到医术的过程。

汉字的「医」又写作「毉」,从「巫」。古书记载巫咸或巫彭发明了医药,巫咸和巫彭都是传说中的神巫。商代甲骨卜辞多见对疾病的卜问,当时的人同样将疾病的发生归因于神祇的降祸。

但到了反映周代制度的《周礼》中,「医师」已经是与巫觋完全不同的王官,并区分为疾医、疡医、食医和兽医,可见医学分科的雏形。

公元前 541 年,晋平公患病,经过占卜后说是鬼神作祟,但郑国大夫子产和秦国医者医和都认为晋平公的疾病与鬼神无关。名医扁鹊即反对「信巫不信医」的观念,巫、医已判然有别。

尽管如此,中医仍保留了巫术的残余。

如中医中的祝由术,其实就是通过祈祷和符咒来祈求健康,一直延续到清代。西汉的马王堆帛书《五十二病方》中有不少巫术的内容,如它记载了一种去除赘疣的方法:患者抱着一摞稻草往前走,丢到一旁后回来,不能回头看,这样病魔就转移到稻草上了。

· 马王堆帛书《五十二病方》,现藏湖南省博物馆

中国古代的五行说、古希腊的四体液说、古印度的四元素说的积极意义,更多在于将人们从「神赐疾病」的传统说法中解放出来。但非洲一些地区的传统医学至今认为疾病是超自然力量所致,在药物之外还需要占卜和巫咒的介入。

除了直接使用巫术,「模拟巫术」或「顺势巫术」的巫术思维也体现在世界各地的传统医学中。

巫术思维在动物药中体现得尤为明显。一种流行于世界各地的原始思维是:吃某种动物,便能获得这种动物的力量。中医「以形补形」「吃啥补啥」的观念,便可归入此列。

《本草纲目》记录了许多动物药,这些动物药的药用价值往往与动物本身的特征联系在一起:

穿山甲可以钻洞,所以联想到它可以通乳、通经脉、通窍;

蝼蛄也能钻洞,所以联想到它能治疗大小便不通、难产、耳塞耳聋;

萤火虫可在夜间发光,蝙蝠在夜间飞行,所以联想到它们能明目,能治青光眼;

狸猫吃鼠,所以联想到它可以治鼠瘘(即淋巴结核,实际上由病菌引起,与老鼠无关);

穿山甲吃蚂蚁,所以联想到它可以治疗与蚂蚁有关的毛病。

在巫术中,血液和粪便被认为可以祛除邪祟,它们因此也成为各传统医学的药材。

以动物血液入药在世界各地都存在,如以蝙蝠血入药,可以追溯到古埃及,并且在古代的欧洲、中东、东亚乃至当代的南美都能见到。

在美索不达米亚和古埃及,人们已经用动物粪便入药。古埃及人认为,用鳄鱼粪便制成的栓剂放入阴道可以用来避孕。希波克拉底相信,鸽子粪和其他药物一起涂抹在头上能防止脱发。在中国古代,夜明砂(蝙蝠粪)、望月砂(野兔粪)、原蚕沙(家蚕粪)、白丁香(麻雀粪)、五灵脂(鼯鼠粪)等都是药材。

现代医学虽有粪菌移植的做法,但与直接吃屎是两码事。

· 希波克拉底的鸽子粪药方并没能拯救自己的头发

从传统医学到现代医学

无论哪个体系的传统医学,都有一连串的「黑历史」。对于许多疾病,传统医学都束手无策或帮助有限。一个显而易见的道理是,在现代医学出现之前,世界各地的人均寿命和健康水平都相当低。

但在特定的历史条件下,传统医学也曾扮演过重要角色。一些药物以及一些早期外科手术确实发挥过作用,传统医学的一些观念也可以给现代医学提供启发,一些传统的植物药也的确包含有效成分。

· 出土于古罗马庞贝古城的手术器械,现藏意大利那不勒斯博物馆

例如现代人使用颇广的阿司匹林,实际上来自柳树皮。从苏美尔泥板、埃伯斯纸草书、希波克拉底到《神农本草经》,都有柳树入药、缓解疼痛和发烧的记录。在 18 世纪,英国科学家爱德华·斯通从柳树皮中提取出了水杨酸。1897 年,科学家又合成乙酰水杨酸,即阿司匹林。

南美的印加人用金鸡纳树皮泡水来治疗疟疾,后来这一药方被西班牙殖民者所发现、推广。康熙皇帝在 1692 年罹患疟疾,便是法国传教士用金鸡纳树皮治好的。1820 年,科学家从金鸡纳树皮中提取出了奎宁(金鸡纳霜),成为抗疟神药。后来科学家又合成了与奎宁化学结构相近的氯喹和羟氯喹,最近羟氯喹在新冠肺炎疫情中广受关注。

· 初代抗疟神药:金鸡纳树皮

正是由于一些恶性疟疾原虫对氯喹产生了抗药性,导致疟疾在东南亚流行,越南政府在 1964 年向中国政府求助。正是在这一背景下,屠呦呦的研究团队在查验大量中国古代医方的过程中发现了新一代抗疟神药——青蒿素。

大家熟悉的降糖药——二甲双胍,可以追溯到在古埃及和古代欧洲很早便入药的山羊豆(法国紫丁香)。1918 年,科学家在山羊豆中提取出了山羊豆碱,但由于它毒性太强,科学家又于 1921 年合成了二甲双胍。

经过人工提取或合成的药物,与传统的植物药已然不能同日而语。

在现代自然科学成熟之前,植物中哪些成分发挥作用是难以得到准确认识的。古罗马的盖伦很早便指出,植物药中含有有效成分,同时也含有有害成分。一些植物药具有毒素(如某些中药所含马兜铃酸会引发肾中毒),如果不加以区分,反而对人体造成损害。

如直接服用金鸡纳树皮,会摄入其他对身体有害的毒素,这才有从提取奎宁到合成氯喹、羟氯喹的不断改进。再如直接从山羊豆中提取的山羊豆碱便有毒性,最终被人工合成的二甲双胍所取代。

· 山羊豆

现代自然科学的进步给我们提供了认识事物的微观角度,有力推动了人们对人体结构、病原体、药物原理的认识以及诊疗仪器的进步。在此基础上,我们得以破除「只要是纯天然的便是健康的」「草药无副作用」的迷信,得以认识到病毒、细菌这些隐形敌人。

目前,传统医学在中国、印度、非洲等地区仍很活跃,与它们对立的不是所谓「西医」,而是现代医学。

现代医学是现代自然科学进步的结果,它虽然与古希腊-伊斯兰医学有历史传承上的联系,但又是在大胆否定传统四体液理论的基础上产生的。大胆否定、小心求证,正是现代医学发展的动力所在。

[1]范行准:《中国与阿拉伯医学的交流史实》,《医史杂志》1952年第2期。

[2]高凡:《〈本草纲目〉中奇方异药的巫术根源》,《琼州学院学报》2015年第3期。

[3]洪梅:《中医脉诊与伊斯兰医学〈医典〉中脉诊的对比研究》,北京中医药大学硕士学位论文,2005年。

[4]廖育群:《阿输吠陀——印度的传统医学》,沈阳:辽宁教育出版社,2002年。

[5]吕亚虎:《战国秦汉简帛文献所见巫术研究》,北京:科学出版社,2010年。

[6]马伯英:《中国医学文化史》,上海:上海人民出版社,2010年。

[7]潘志丽:《中医学与其他早期医学发展历程的比较研究》,北京中医药大学博士学位论文,2010年。

[8]宋岘:《古代波斯医学与中国》,北京:经济日报出版社,2001年。

[9]郑毓新:《玛雅医学及其与中医学的初步比较》,中国中医科学院博士学位论文,2006年。

[10]钟赣生、万芳:《盖伦以前的早期药学发展概论》,《中华医史杂志》1999年第3期。

[11]朱兵:《经络有舶来的成分吗?》,《中国针灸》2005年第10期。

[12]庄诚、凌一揆:《历代外来药考》,《成都中医学院学报》1980年第6期。

[13]祖述宪:《关于传统动物药及其疗效问题》,《安徽医药》2002年第3期。

[14]Cyril P. Bryan (trans.), The Papyrus Ebers, London: Geoffrey Bles, 1930.

[15]Lois N. Magner, A History of Medicine, New York and Basel: Marcel Dekker, Inc., 1992.

[16]Marco Riccucci, “Bats as Materia Medica: an Ethnomedical Review and Implications for Conservation”, Vespertilio, vol.16 (2012), pp.249-270.

[17]Michel Civil, “Prescriptions Médicales Sumériennes”, Revue d’Assyriologie et d’archéologie orientale, vol.54, no.2 (1960), pp.57-72.

[18]N. H. Aboelsoud, “Herbal Medicine in Ancient Egypt”, Journal of Medicinal Plant Research, vol. 4, no. 2 (2010), pp. 82-86.

[19]Reuben Amber and A.M. Babey-Brooke, Pulse in Occident and Orient: Its Philosophy and Practice in Holistic Diagnosis and Treatment Paperback, New York: Aurora Press, 1986.