在女人不上桌的云南村庄,一个北京教授的乌托邦难题

云南最南端,西双版纳州勐腊县勐伴镇河边村,50多户人家基本都住上了新房。背靠着深林,连排的三四层木楼依山势而起,每家两个卫生间,至少五个卧室,很多房间有一整面落地窗。五年前,一个从北京来的教授对村民承诺,客房将会是他们最重要的收入来源。如今承诺兑现,客房每晚定价300元,超过当地很多四星级酒店,去年不少家庭客房收入超过2万。教授的乌托邦实现了,但他的困惑仍未解答:抽水马桶、幼儿园和汽车这样的现代福利,会一直留在这座边境线上的原始村庄吗?

文|周航

编辑|陶若谷

西双版纳的雨季,村民们已经习得如何看天谋划农活,通常比天气预报要准。村里路灯坏了,趁着夜雨,48岁的村民尹文刚给拴在屋背后的大狗松了链子,赐予它短暂的自由,“下雨天不会有人出来,应该不会吓到客人。”

随着外来客越来越多,这只养了五六年的家犬见到生人已经不再叫唤,反而竖起尾巴讨好。尽管如此,尹文刚还是打算遵守河边村“不惊扰客人,不允许养狗”的规则,过一阵就把它卖给喜欢吃狗肉的人,能卖100元。

客人住的地方就在村民家里,从门窗到装饰画,再到卫生间的瓷砖、花洒、抽水马桶和洗手池,都由“勐腊小云助贫工作室”(中国农业大学人文与发展学院文科讲席教授李小云注册在勐腊县的非盈利组织)筹资购买。尹文刚的新房2017年建好,他用剩下的木料给客房做了手工桌子和挂架,有些用心的村民还会在客房里摆上花瓶,铺上地垫。

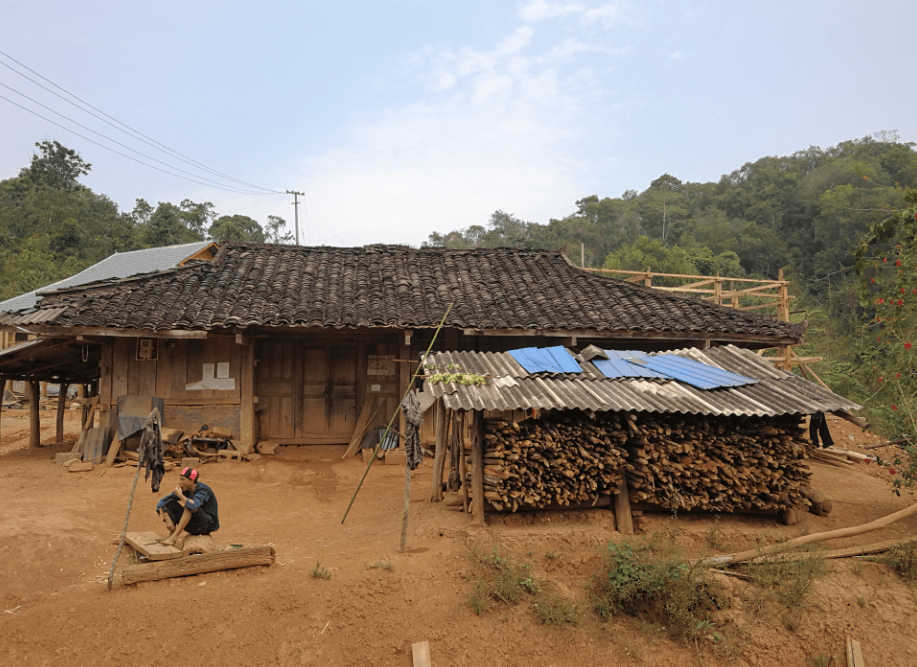

除此之外,这个瑶族村寨依旧延续着古老的生活方式。老人们坐在自家房梁下抽着水烟,每吸一口,烟管就咕咚咕咚响。上了年纪的妇人包着头巾,用木制的织布机纺纱,不断提拉着棉线。家家户户都堆着苞谷和香蕉,有的已碾成粉末,随时拿去喂猪。和客房相比,许多人家自住的房间没那么讲究,卫生间没有马桶,只有蹲坑,依旧是水泥裸墙。

五年前教授李小云第一次到河边村,看到的画面与今日截然不同——绵长的雨季出村只能步行,走一段鞋子就沾满黏土,迈不开腿。破旧的木房前,小孩光着脚在泥路上跑,村里也没有厕所,最多就在河边围几块木板。全村人均每年收入4303元,债务则有3049元,是国家级贫困县的勐腊县下辖的重点贫困村之一。李小云驻扎下来,打算给村民盖新房,发展民宿,承诺帮助他们脱离贫困。

五年时间,村寨有了新面貌,李小云也兑现了承诺。前年,客房给尹文刚一家带来一万多的收入,去年有两万多。8公里水泥路建好后,骑摩托车出村到老挝边境的小镇也只要一个多小时,村道上找不到一个烟头,两边种满了黄蝉、石楠一类的景观花,夏日里开得鲜美。

但李小云开始面临一个真正的难题:如何才能让村民们自己接手并延续这个瑶族村寨的未来?

这是搜狐新闻“致敬中国扶贫者”系列的第五篇。

中国农业大学人文与发展学院文科讲席教授李小云在河边村。受访者供图

中国农业大学人文与发展学院文科讲席教授李小云在河边村。受访者供图

你们的,咱们的

如果只从外观看,今日的河边村只有挡土墙上的标语展示它曾经的贫困:“脱贫无捷径,勤劳是根本。等不是办法,干才有希望。”

但李小云不这么看。刚到河边村的前半年,他什么都没干,挨家挨户调研,得出结论:仅靠劳作,村民们难以摆脱困境,他称之为“贫困陷阱”。

河边村人靠山吃饭,每户拥有几十亩林地,谷地可以种稻谷,一年一季,但种两三年就要荒上几年,静候土壤恢复肥力。种植收入主要来自于甘蔗、香蕉、砂仁、橡胶。十多年前,30多户村民曾自发下山,在通往小镇的路边聚居,想通过做生意谋生,但无人成功。最近几年,甘蔗频繁被野象光顾,逐渐弃种,砂仁由于气候变化和价格波动,亦是收入甚微。

每年春天,尹文刚还会去山上采中草药,一连几天都住在山上。运气好,采到金星草这样的名贵品能挣上两三百,运气不好挣不上几十块。

稍重一点的病就会难住村民。尹文刚大儿子刚出生一个月,左眼就发现不对劲,没钱去医院看,中草药也没治好,就一直拖到五六年前,十六岁才第一次去医院,最后为了省钱,手术没做,连义眼也没装。

村民尹文刚去独居在山中的哥哥家拿鸡蛋,从前通往河边村的路比这更难走。周航/摄

村民尹文刚去独居在山中的哥哥家拿鸡蛋,从前通往河边村的路比这更难走。周航/摄

李小云给出的增收办法,不同于一般贫困村易地搬迁,而是利用河边村的环境优势,打造现代化的客房。而且不做一般的农家乐,要承接高端会议和旅游,“只有开拓新产业,大幅度提升收入,脱贫才有可能。”

但计划一开始遭遇了挫折。村民们普遍希望建砖瓦房,而非传统的木房。“大家都吃过木房的苦,主要怕白蚁。”村民尹文刚说,至今这个问题仍旧没法解决,只能多留心防范。

另一个原因则出自对李小云的怀疑。李小云瘦弱,很多村民对他第一印象就是个普通老头,他们不懂教授和老师的区别,只知道他是一个大学老师,都叫他“李老师”。“一开始大家都在说李老师是骗子。” 尹文刚也怀疑,既不为钱,又不是本职工作,怎么会跑到寨子里建房子?

后来他跟着中国农业大学老师去山西一个村庄考察,才开始相信有非政府组织存在,尹文刚对此的理解是,“企业家支持这些机构,是因为国家会给予好处”,至于李小云,“他也是响应了国家号召。”

出生于1961年的李小云研究发展学多年,贫困治理是他的重点研究领域。2014年底的勐腊县之旅则让他讶异,改革开放这么多年,依旧有地方如此生活,“这里没有一个富人”。他想看自己的所学能否将村子带离贫困。

李小云说服村民的办法是,将木房建得比城里的砖瓦房还要好看。当时,村民们住的木屋都没有窗,只有零星的阳光透过木板间隙洒进房间,晒太阳都要跑到屋外。李小云召集村民,用投影展现自己手绘的规划图——阳光透过一扇扇玻璃窗,照得木屋熠熠生辉。村民逐渐发现,李小云比自己还周到,担心木房的防火,他要求使用正规的电线,才开始信任这个北京来的教授。

河边村旧日图景。图源自网络

河边村旧日图景。图源自网络

李小云指导村民建新房。图源自网络

李小云指导村民建新房。图源自网络

规划也取得了政府支持。建房资金主要来自政府,包括每家六万无息贷款,上万块的各种补贴,贫困户还有额外四万块补贴。同事形容李小云“政治头脑发达”,无论在哪讲述河边村的成就,李小云都会先强调政府的领导作用。他看得很清楚,一些公益组织在基层难以展开工作,就是缺乏和政府的合作。五年内,当地政府已在河边村投入超过1700万。

但村民缺乏经验,建房过程并不容易。小云助贫执行总干事宋海燕回忆,刚到河边村时,有的人家建了一个超大的卫生间,但管道没规划好,结果把马桶装在了正中央。

宋海燕是河边村事实上的大管家,村民形容她是“大村长”。她在中国农业大学教了二十多年英语,2017年春节过完,就带着三岁的儿子来到村里。那时正忙着建房,在电锯和推刨声里,她自己研究工程,指导村民铺管,装材料,“你知道花洒两个水管距离要隔多少吗?15公分,不然安装不了。”

宋海燕还花了很长时间纠正村民的思想。起初,村民一口一个“你们”,“你们的客房,你们说了算。”她不断强调“咱们”,告诉村民这是他们自己的屋子。凭借凌厉的行事风格和能力,她在村里逐渐建立起权威,村民没有及时归还当地政府发放的紧急贷款,还有官员来找她调解。

在村里待久了,宋海燕发现,回北京开始不适应,去趟超市都觉得吵,嫌人太多。但留在村里,她也常气馁于村民的不理解,“待再久都不可能完全把你当自己人”。村民交流经常忽视她的存在,用瑶语而非普通话。

跟着李小云这样的大教授工作,她并没有“名利双收”,连出差补贴也是断断续续发放。最累的时候,她多次想过离开,最后都被一个念头打消,“村里离不开自己”。但她也不可能永远待在村子里,孩子要读小学了,她也要考虑自己的生活。2019年初,她走在河边村突然就感到头晕,一检查是高血压,低压都超过了100。

那时村里的合作社刚刚成立,宋海燕身体出了问题,李小云决定,正式把合作社的事务交由村民自己管理,“断奶”。

今日河边村一角。周航/摄

今日河边村一角。周航/摄

今日河边村全景。受访者供图

今日河边村全景。受访者供图

村民自治实验

自从进入村合作社管理层担任客房经理,尹文刚觉得自己越来越忙。

8月中旬,村里的客人是来自北京的五个家庭。孩子就读于北京一所国际学校,学校创始人是李小云的好友,从2018年冬天他们就开始合作举办营地活动——下河塘捕鱼,去橡胶林割胶,深入云南乡村生活。外人很容易区分两地的孩子,北京的都穿上了瑶族服装,村里的反而不穿,而且活动时习惯脱掉凉鞋,光着脚到处跑。

夏令营结束那天,为了送客,尹文刚没有像往日一样冲洗完猪圈就早早回家,他脱下干活穿的迷彩服,换上系有两排银色铃铛的黑色上衣,戴上红黑竖条的帽子,走下石头铺成的阶梯,来到村广场。

在河边村,平常只有结婚这样的大事他才这么穿。但前几天合作社开会专门强调,管理层都要到场送别,且要穿上代表河边村的瑶族服装。这是尹文刚第一次以这样的身份送客人,现场尴尬,他不知道要说些什么,最后客人离开时,他还是走到每辆商务车前,简单告别了两句,其他送客的村民则一直停在原地。

村合作社管理层主要有两类,一类是年轻人,上过初中或高中,在村里算高学历,有的是专门响应建设家乡号召回村的。另一类是村干部,包括队长、书记、会计,担任监事。尹文刚是特殊的一个。之所以挑中他,是看中他做事细致负责,且是极少数敢向村干部提意见的村民。最重要一点,宋海燕说,“他的思维和我们很相近。”

作为全村仅有的两位“上门女婿”之一,尹文刚很多生活习惯和村里人不同。村里几乎所有男人都抽烟,男孩初中就偷着抽,18岁后光明正大抽,但尹文刚不抽烟,也不喝酒,因此被其他人开玩笑“不像个男人”。

抽烟很费钱,只有春天上山采草药,一连几天睡在露天丛林,尹文刚才会带上一包烟,用微弱的亮光给自己取暖。

担任合作社客房经理后,尹文刚就很少上山采草药。每次有客人入住前,他都要检查客房。起初,大部分卫生不达准,窗户用湿毛巾擦完留下水渍,马桶里有污垢,需要他督促清洗。

今年8月,尹文刚在家中粉碎香蕉,准备拿去喂猪。周航/摄

今年8月,尹文刚在家中粉碎香蕉,准备拿去喂猪。周航/摄

现在很少有这些情况了。但更细节的问题依旧存在,比如铺在被子上的床旗,位置不是太高就太低,或是抱枕和枕头没有对齐,被子和床单留了缝隙。这些都有专人几次培训过,但村民总不记得。

合作社成员每月都有一千元补贴。但最近,尹文刚一直在想退出的事。8月上旬,合作社开会,他当众提出了这个想法。

合作社工作占用太多时间,尹文刚想花更多精力养猪、种橡胶。银行卡里的三千多元,几乎是他目前的全部积蓄,因为建房和去年二儿子结婚,他身上还背着三万块欠债,每个季度要还800元。

私底下,他还觉得合作社成员付出不对等,有的人做事太马虎,村干部虽然也领补贴,但很少参与打扫卫生这样的工作,“找不到心里的平衡(公平)点。”

内心更大的不平衡,来自对村民的失望。8月中旬的一天,有州里领导来考察客房,村里通知上午按小组清扫公共道路,尹文刚是组长,但只有两三户人家参与,剩下五六户都没有人来,有两个老人在路上背着手聊天,也没有参与帮忙。“我都不知道他们怎么想的,是不是觉得就应该我们做。”尹文刚说。

村合作社管理层成员放置介绍牌,布置景观。周航/摄

村合作社管理层成员放置介绍牌,布置景观。周航/摄

在漫长的农耕时代,河边村村民有着悠久的集体劳作传统,收甘蔗几家人一起,一天收一家,建房也是一起出工,主人家管饭、管烟、管酒。

对此,其他村民在私下说,合作社成员领钱干活理所当然,而且他们分配客源也倾向于自家,并不公平。

此前,客房分配的原则就是平均主义——谁家收入少,就往谁家排,谁家房子晚建,也多安排。2019年初,宋海燕在全村近两百个人大群公开了收入,数字非常接近,“没有一个人说话”。

但她现在反省说,之前的分配看起来公平,“实际上是不公平”。它忽略了村民的投入程度,没有奖赏那些积极建房,用心经营的人。

最近,宋海燕又被一个村民气到了。前段时间有大批客人来,但一个单身村民没有准备好牙刷等用品,他不参与集体采购,让去隔壁家借也不愿意。宋海燕在群里发了火,“以后就不管你了”,对方顶嘴,“不安排就不安排,又不指望这个吃饭。”

宋海燕赞成合作社管理层现在的做法,择优分配客人。她也观察到,在河边村,初步的贫富差距正在显现。特别是开餐厅的五户村民,这些餐厅都是李小云团队帮建的,因为拥有客房外的第二份收入,正和其他家庭拉开差距。

目前,河边村新产业的运营仍仰赖李小云团队。李小云的博士生陈邦炼最近正在村里写论文,主题是“考察外部力量能否培养起农民的主体性”。“如果和以前比,他们有了更多自己的思考,但如果标准是他们自己能运营村子,那现在肯定还没有。”陈邦炼说。

8月13日,几位村合作社管理层成员结束了在县里的驾校学习,回村聚餐。周航/摄影

8月13日,几位村合作社管理层成员结束了在县里的驾校学习,回村聚餐。周航/摄影

原始村庄与外部世界

很长时间以来,除了给村里招揽客人,宋海燕也一直提防外部世界过多侵染村庄。散客住房就能在村民家吃饭,有客人主动多掏钱,宋海燕直接拒绝,“其他村民看到了,以为吃饭要额外花钱。”

她很清楚,河边村并没有完全得到市场检验,很多客人都是李小云的朋友。但她也怀疑,是否要完全市场化。去年,河边村住宿餐饮为主的新产业收入超过120万,宋海燕估计,两百多万就会是河边村承载的极限。来客再多,用水和排污都会跟不上。

不像一些完全商业化的景区,河边村确实很大程度上保留了质朴的一面。

每个村民都会热情地邀请陌生来客坐下来喝杯茶。北京孩子的夏令营活动,一些村民拿来蜂蜜售卖,但没有主动开口推销过一句,只是被动回答问题。出于信任,一位家长决定购买蜂蜜,但村民坚持去他家品尝后再议。

村民家的客房。受访者供图

村民家的客房。受访者供图

与此同时,另一些变化也在悄然发生。“现在什么都要钱。”尹文刚说,有的人家母猪要配种,需要其他人家公猪借种,就要掏一百块。现代化改造前,这些猪在村里自由活动,从没有出钱一说,但尹文刚并不是排斥现在的做法,“这个时代,靠自然经济没法过日子。”

最近,尹文刚一直在盘算全家来年的收入。橡胶是十多年前种的,这两年才产胶,价格跌了很多,但一年也能挣上一万出头。花椒苗有两种,要是收成好,能挣三四万。砂仁要是有收成,也能挣三四千块,再卖上几只猪,加上客房收入,一年有望达到七八万收入,不仅还清债务,还能攒下不小的积蓄。

“但这是理想状况,要是家里人不听我的安排就没办法了。”他担心的主要是二儿子,比如通宵割胶回来,躺下就不愿起来,不想去喂猪。

大儿子在外打工,自己养活自己。二儿子只有20岁。初中毕业后,短暂地去县里打过几次工,每次做几个月就回家,“家里待着舒服”。挣的钱早就花完,除了和朋友吃喝,还买了超过3000元的手机,和一辆漂亮的黄色摩托车。摩托车是分期买的,最后七个月没钱,尹文刚给还上了。

在河边村,像尹文刚二儿子一样的年轻人很多。玩王者荣耀是他们的最爱,村里通4G前,他们会结伴晚上偷偷溜出去,去有信号的山脚,烧一堆火,围着组团打游戏,一直到半夜才回家。

河边村的很多年轻小伙,包括合作社几位管理层,现在依旧单身。这几年,只见姑娘外嫁,看不见娶媳妇。一个结了婚的村民在酒后一脸诚恳地说,担心自己死后都没人抬棺。

这也是李小云为村庄担忧的地方,即使办公室装修得现代化,配备汽车,年轻女孩还是向往城市。

在河边村,他最关注的也是年轻人和孩子。在所有事里,他排在最重要位置的就是建了一个幼儿园。八月的连续两周,博士生陈邦炼每天上午给三到六年级的孩子上英语课。他们就读于村道出口处的一所希望小学,从没上过英语。教的是相互问候、颜色、动物名字等最简单的内容,陈邦炼说,“希望他们有初步印象,将来到初中不抗拒英语。”

今日河边村的孩子。周航/摄影

今日河边村的孩子。周航/摄影

村民们尚无法自己运营,李小云也在探索新的解决方案。今年六月,他邀请王石到河边村考察,他们计划发起一项“乡村CEO”行动,高薪聘请专业人士管理乡村。他寄希望于这个计划能解决最紧迫的人才问题。

李小云将自己定义为温和的发展主义者,“河边村要发展,要现代化,但不应该是迅速的,第二天就过上城市生活”。在学术生涯的早期,国外学习回来的李小云一度将环保、农民权利这些后现代思想倡导的价值视作珍宝,但在中国的调查研究将他拉回现实。河边村被他视作重新赋予自己生命的地方。他说,在这里才真正认识自然、农村和贫困。

外来者总问:河边村的做法能否推广?李小云总答:没有推广价值,如果有,也只是验证了公益资源下沉的价值。他将河边村视作他个人打造的“乌托邦”。有时候,看到村里老太太背着沉重的猪食,走向村边的集体猪栏,他也会陷入反省,现代化的规划是否适用于这个村寨?村里规划了景观,鸡会啄坏花草,夜晚不规律打鸣,放入了山中散养,找鸡蛋也不像以前那样方便。类似的矛盾还有很多。

在村里久了,他更理解农民的生活。曾尝试劝说村民少抽烟,每年可以攒下一笔钱,但村民们说,农活太辛苦和烦闷,不抽烟怎么行?而在李小云看来,他们抽烟和喝酒还有另一层深义,那是男权的象征。

他和团队做过调查,虽然客房主要由妇女打理,但并没有提升她们的经济地位。村里小卖部卫生巾品牌并没有增加,相反,很多男人买的烟从8块钱升级到了11块。吃饭时候,男人依旧坐主桌,女人在旁边辟一张小桌,有的干脆站着。女人们坦然接受相对低下的地位,她们说,男人干的活更辛苦,要吃更多肉,吃肉则要喝酒。

8月中旬,为了给儿媳妇坐月子,尹文刚杀猪,亲戚邻居来帮忙。周航/摄

8月中旬,为了给儿媳妇坐月子,尹文刚杀猪,亲戚邻居来帮忙。周航/摄

尹文刚的亲戚朋友来帮忙筹备杀猪宴。周航/摄

尹文刚的亲戚朋友来帮忙筹备杀猪宴。周航/摄

根植于历史的传统不会轻易改变。在河边村,像尹文刚这样精于谋划未来的人依旧是少数。瑶族人没有记账传统,很多人家不记得客房收入,打到卡里多少就是多少。时至今日,他们依旧过着胼手胝足的辛苦生活,上了年纪的妇人每日纺纱,剥玉米,一些男人有钱就喝酒,没钱就去打零工。

瑶族对歌这样的娱乐活动也保留了下来,只不过方式发生了变化,以前是隔着屋子和麦子,现在隔着网络,通过微信语音一条条发送。

尹文刚最近当上了爷爷,二儿媳妇在县里生下孙女。在村里开餐厅的小姨一家开车去接,去年他们刚买了一辆二手SUV,河边村现在有两三户人家有汽车,有客房前这完全不可想象。

8月11日傍晚,孙女哭得撕心裂肺,尹文刚去了趟老房子,拿五年前采的草药,一种稀有的树须,据说喝下它泡的水,小孩就不会哭闹。屋子现在已经成了丈人养鸡用的棚子,他踩过遍地鸡屎,从箩筐里掏出一把烂泥,以及一个黑魆魆类似鸡爪模样的东西,可惜已经腐烂,没法再用。

回到新房,他没有放弃自己的努力,又从厨房拿起三根筷子,在孙女后脑勺来回轻轻滑动。孙女突然安静了下来,尹文刚觉得老人教的法子还真是神奇,“虽然说是迷信,但有时候真的管用。”