日本的米骚动与中国的五四运动

来源: 辛亥革命网 作者: 野泽丰

辛亥革命,辛亥革命网,辛亥革命百年纪念,在寺内内阁因米骚动而辞职之后,原敬内阁于1918年9月29日成立。新内阁以米价问题(中心,把“不惜任何手段采购外米”《原敬日记》1918.12.23,

一、原敬内阁的外米购入政策及其影响

在寺内内阁因米骚动而辞职之后,原敬内阁于1918年9月29日成立。新内阁以米价问题(中心,把“不惜任何手段采购外米”《原敬日记》1918.12.23,以下同)作为政府的首要课题。

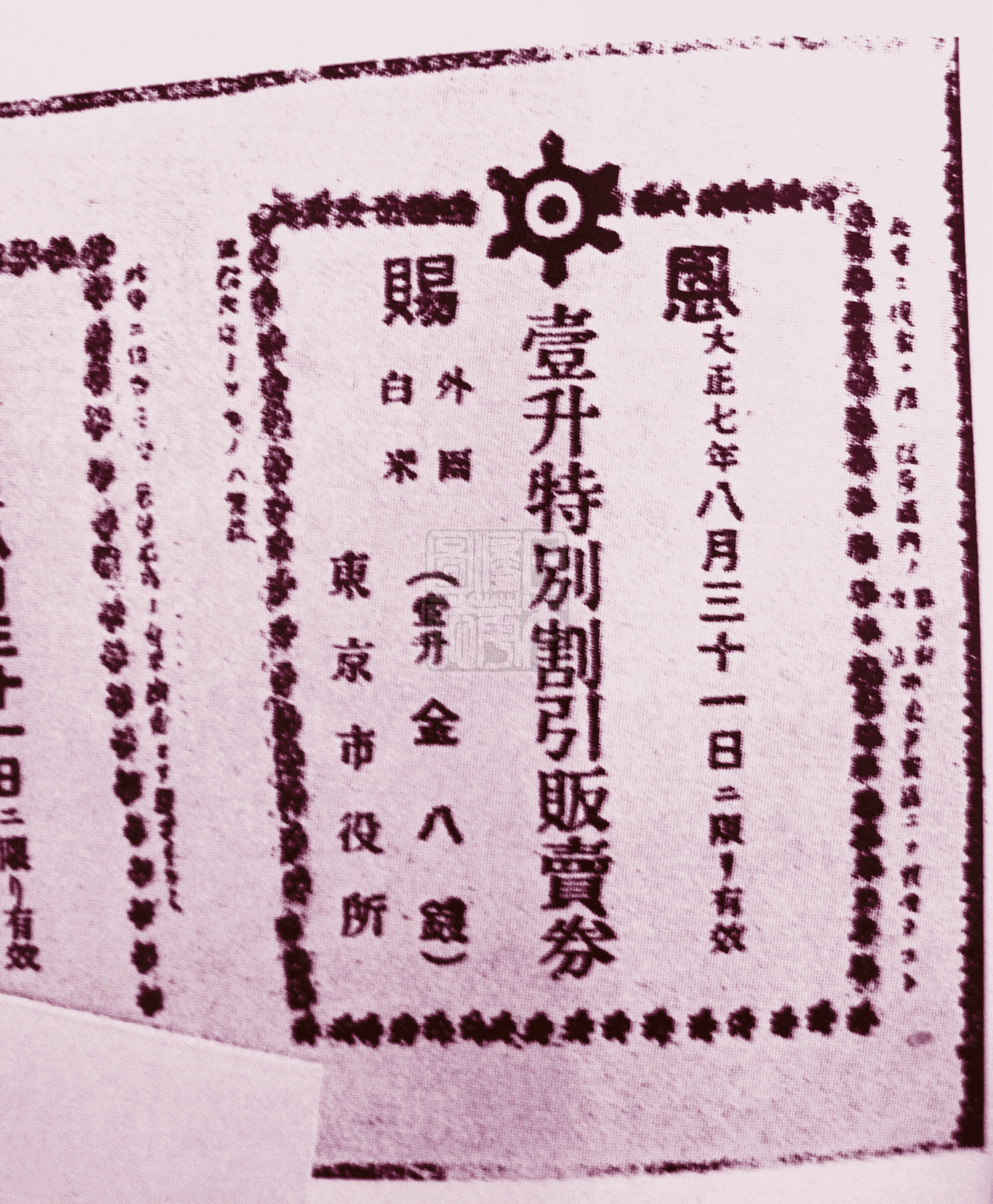

“米骚动”事件之后,东京1918年发行的购米券

陆军大臣田中义一提出:“利用军事协议,从支那内地买入,集中于满洲,大约可得百万石”。原敬首相表示赞同,要求“迅速着手”。(12.25)并决定“购买大米的费用约900—1000万日元,由大藏省的临时费支出。”(1919.6.3)最后,原敬内阁决定:

1.从亚洲各地大米产区包括中国,大量购买稻米;

2.对于中国,在购买大米的交涉过程中利用中日秘密军事协定,并与援助参战军(后改称边防军)以及山东问题联系起来。日本政府这一从亚洲各地大量采购稻米的政策,引起了中国等国的地区性米价变动。据中国《通商各关华洋贸易全年清册》记载,芜湖关代理税务司A•布朗多1920年2月19日报告说:由于广州汕头等地大米出口增加,对芜湖米的需求上升,当地米价腾踊。而广东省米价上涨的原因除了1918年的水灾造成减产之外,主要是因为日本商人在香港以高价大量收购大米。广东米商于是纷纷赴长江中下游产米区采购大米①。

二、五四运动前夜——稻米输出问题与反对运动

原敬内阁的大量进口大米的政策给中国带来了深刻的影响。首先是问题的复杂性,即大米输出和米价问题所带有的政治和国际背景。如前所述,田中陆军大臣建议利用中日秘密军事协定(即《日支共同防敌军事协定》,1918年3月14日公布)从中国购买大米。该协定规定:当日军出兵西伯利亚之际,中国军队要协同作战,“两国相互供给兵器、军需品和军用原料”,田中就把从中国购入大米视为按协定“相互供给军需品和军用原料”。另外,根据1918年9月28日中日双方达成的参战借款,中国为与日军协同作战而编成“国防用军队”,即参战军(后改称边防军),并在军用米的名义下大量采购粮食。对于这样一种政治性的粮食输出问题,中国的留日学生和中国人民展开强烈而持久的反对运动可以说是必然的。

日本饥民

其次是空间的广泛性。据《时报》1920年6月13日的文章《西报论米贵之危险》的介绍,当时中国各地频频因大米问题而引起动荡,主要有:1.福建人士反对因日本人大量收购台湾稻米而向台湾输出福建大米;2.安徽西河地区舆论反对驻军旅长把当地所产大米卖给日商;3.徐树铮以参战军名义在长江沿岸采购军用米,实际上是转卖给日本人;4.曹汝霖之“舅”抢购芜湖大米以高价卖给日商;5.张敬尧向日本输出湖南产大米。由此可知,1920年中国各主要产米区的大米输出、米价上涨都与日本政府的外米购入政策有关。

第三是时间的长期性,即从1918年8月中国报界报道了日本因米价上涨,商请中国政府给予援助的情况开始,到中国政府以“救灾睦邻”为由,要求国内产米区采取积极应对措施,最后到1920年11月28日《时报》文章《乡民闹荒案之小结束》为止,前后长达2年多。

因日本的米骚动而引起的中国五四运动和国内社会动荡,大体上可以分成以下3个阶段:1.五四运动前夜;2.1919年下半年;3.1920年全年。第一阶段以反对粮食输出为特征。由于对日本大量输出大米,使中国的江苏、安徽等产米区也出现了供应不足、米价上涨的情况。其具体原因是:一是中国虽然是产米大国,但仍不能满足国内需求,即使是丰年,也需要进口外国大米(年均约70万吨)。二是江苏等地连年歉收,稻米产量下降。三是奸商囤积居奇,北洋政府前财政总长王克敏等人在上海开办“大有公司”,“表面上为筹备各省军用米,实际上以运米出洋为目的”②。该公司雇佣100多名熟悉产米区情况的采购员,于新谷登场之际,在苏州、无锡、常熟、昆山、青浦、松江一带大量采购新米,并从陆军部取得运输许可证,把大米运到济南,或走胶济线到青岛,或走津浦线到大连,最后出口到日本③。四是几乎所有殷富之家均储存大米以备米价上涨,导致市场上大米越发供不应求。五是北洋政府允许日本在安徽督军倪嗣冲协助下采购皖米100万石。由于米价上涨,安徽的总商会、农会、公益维持会等民间团体,组织了多次抗议活动,各地方的省议员也上书省长、督军,要求召开省议会,讨论大米问题,禁止大米出口④。在中国民众的强烈反对下,带有日本背景的苏米、皖米出口之事未能完全实现⑤。

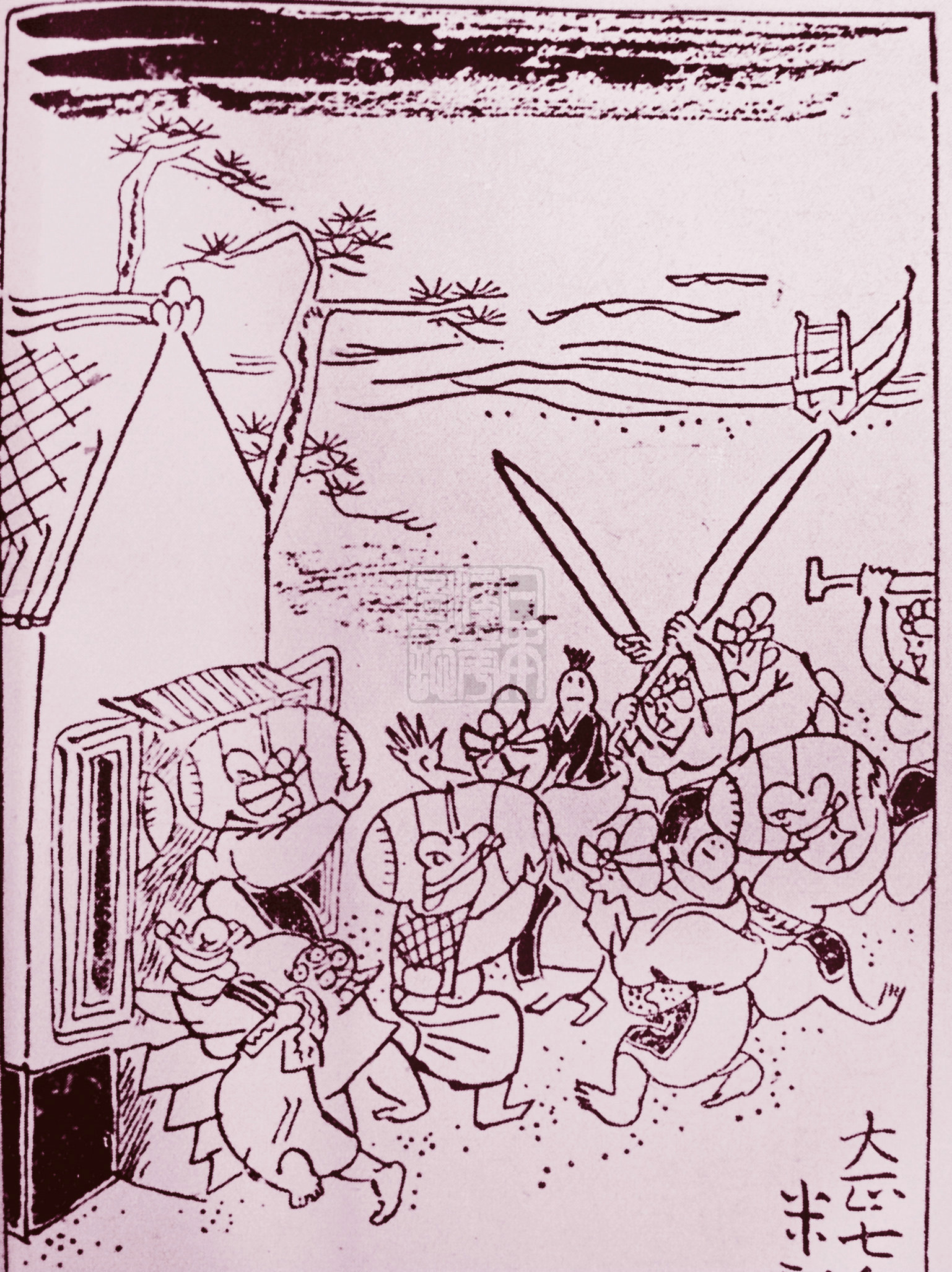

描述“米骚动”的漫画

在香港,由于日本商人大量采购中国大米,造成米价猛涨。香港政府为了平抑米价,按市价买入大米,再以低于市价的价格卖给市民⑥。1919年7月26日,2~3百名失业的煤炭工人袭击了10几家米店,从27日起,袭击米店的风潮蔓延到整个香港和九龙,到月底仍未平息⑦。

三、1919年后半期——五四运动与粮食抵制运动

五四运动期间,安徽的芜湖等地在反对大米外运的同时,也兴起了抵制日货的运动,日本军舰开赴芜湖威胁镇压,引发了芜湖学生联合会组织的反日大游行,示威者袭击了日本商店。而反对抵制日货的芜湖总商会会长汤善福也被愤怒的群众打破了头⑧。

到1919年下半年,伴随着米价再一次地上涨,五四运动进入第二阶段。特别是“六三”以后劳工运动对于大米问题的动向引人注目。劳工界认为“粮食问题对于劳工界的关系最大”,为此要求江苏省的省长、督军、省议会严禁大米出口,通过商会要求米业公所尽力维持米价平稳⑨。中华工业协会不仅要求江浙两省的省长督军禁止大米出口,还派了调查员赴各地调查米市情况⑩。学生运动也进一步与大米问题更紧密地联系在一起。五四运动爆发后,上海学生联合会在推进抵制日货的同时,认为“关于粮食出口,最应注意”,一发现有私运粮食出口之事,立即派人调查并制止11。沪南救国十人团在各主要码头设立粮食检查所,有40余个民众团体加盟。

全国各界联合会也以福建省米价上涨的原因在于军队和奸商勾结,把大米出口台湾,资助日本为由,提出了闽米禁止出口案12。

在东北三省,也因日本商人大量采购“满米”而导致米价成倍上涨。旅居日本的东三省出身的商学两界人士联名向全国发出通电,反对日本商人过度采购“满米”。旅居山东的东三省学生会也发表宣言,号召民众:即使政府放开米禁,也不能卖给仇人一粒粮食。因此,在山东省的抵制日货运动中,各地学生对粮食的贩运进行了极为严格的检查13。

日本贫农

日本宪兵对学生的抵制日货和粮食检查进行了武力干涉,并于1919年7月1日逮捕了从事粮食贩运调查的齐鲁大学学生王志谦,于7月17日逮捕了青州第十中学学生马忠怀,日本军警又搜查了胶济沿线的各个村庄,抓捕了一些农民。为了自卫,辛亥革命时期活跃的农民组织——联庄会,再一次以粮食问题为契机,展开了有组织、有计划的大规模活动。

四、1920年——劳工运动与抢米风潮

1. 米价上涨与劳工运动

进入1920年,中国市场上的米价再次以令人吃惊的势头上扬,给城市贫民、工人和农民的生活带来了沉重的打击,而“出口过多”则仍然是米价腾踊的主要原因。奸商向产米区“重金收买”大米,“一般贪利之徒或明持护符籍‘护符’,即运销大米的凭证,由北洋政府和军方发放,其始作俑者为日本名私运,或暗渡陈仓间道出境”,大肆进行粮食走私活动bo。所谓“护符”即运销大米的凭证,由北洋政府或当地驻军发放。其始作俑者为日本内阁陆军大臣田中义一。正是田中建议北洋政府以发放“护符”收取的费用,作为参战军的军费。当时北洋政府以每运一石大米2元4角的高价出卖“护符”,后来虽然下降到每石大米1元5角,但仍作为“私运之护符”而被广泛使用着。舆论认为:“米价之奇涨,完全是军方毫无限制地滥发护符的流毒所致”bp。大米的外流导致上海米价腾踊,在6月初上涨到几十年未曾有过的每石11元的价位,终于引发了浦东农民300~400人袭击米店、开仓抢米的风潮16。

各地工人也因米价上涨而频繁举行罢工,要求提高工资。其中最先被媒体报道的是“水木两

作之工人”举行的罢工。“水木两作”即建筑工人,他们劳动强度大、工资低,米价的上涨首先造成了他们生活的困难,为了维持全家老小的生活,他们向工头提出增加工资的要求,在被拒绝的情况下,举行了几千人参加、持续数月的大罢工。后经建筑业的上海、宁波、绍兴三大帮派协商,把每工370文的工资提高到大洋三角17。此后,成衣业(服装业)、木器制作业、铁器制作业的工人也先后举行了罢工18。大型企业工人举行的更大规模的罢工也是此伏彼起。其中有“华商电气公司的机械工人”,“群起加薪”,杨树浦的日商第一、二、三纱厂的4000多工人也因米价上涨而举行罢工,要求提高工资。沪宁铁路吴淞机器厂工人500多人举行同盟罢工,要求提高工资19。

如果说,五四运动中开展起来的劳工运动在一开始是作为对日斗争的一部分,在许多情况下

得到了工厂主的默许;那么进入1920年以后,因米价上涨而举行的要求增加工资的罢工在各行各业广泛展开,就可以认为中国劳工运动进入了实质性的转换过程,是中国劳工运动飞跃发展的开端。

2.五四运动后期的抢米风潮

1920年6月,从上海浦东开始的抢米风潮逐渐在长江中下游地区蔓延开来。6月末,浙江省萧山县的几百名贫民将附近米店的大米抢夺一空。7月,安徽的郎溪县、宿松县和歙县均发生了抢米风潮。浙江的嘉兴县和江苏的松江、清江、无锡、金山等地也相继发生了贫民群起抢米的事件。与此同时,买不起高价大米的贫民成群结队往来于江苏、上海、浙江等产米区“行乞”,“乞食”,造成了广泛而持续的社会动荡不安20。

在这一系列的米骚动之中,最为典型的是发生在苏州地区的米骚动。11月末,苏州东桥和黄棣镇一带的乡民因米价上涨、生活困难而聚众请愿。吴县知县温栋甫和警察分所所长一起到黄棣镇,试图平息民怨,但却被群情汹汹的民众所包围,从早到晚整整一天,最后在承诺“退租减赋”之后,才得以逃出重围。但“田业会”(由地主组成)不肯减租,知县无法履行诺言。民众再一次聚集起来几千人,从黄棣镇奔赴浒关。当地驻军第5团出动了3个连,分别前往东桥、黄棣和浒关弹压。知县也再次赴浒关安抚民众。民众指责知县食言,群情汹汹,军队开枪镇压,负伤民众不计其数,10几名散发传单的乡民被捕。知县召集各乡乡董开会,商议善后之策。地主联名致电南京军政长官,污蔑农民“煽惑乡民,聚众抗租,凶蛮之状似有匪徒指使”21。被置于军事恐怖和高压政策之下的农民惟恐大祸临头,纷纷弃家逃避他乡,剩下的居民十不足六、七,被迫按地主的要求完纳租谷,“再无争论违抗之事”22。

五四运动

综上所述,五四运动虽然是以学生运动为开端,又以全中国的工人运动兴起作为高潮,但也不能说完全没有农民运动。只是各地的农民运动没有与学生运动和工人运动紧密结合在一起,大体上是各地原有的分散的农民运动的继续,即使是在同一个苏州,农民与织工之间也没有采取联合行动,只有山东的农民运动成为全国五四运动的一个组成部分。

五、结 束 语

从1912年到1931年之间,中国的粮食进出口状况以1912—1921年间的变动最为剧烈,1921—1931年间则相对较为平稳。其中1917—1921年间处于最为激荡不安的状态之中。其原因在于因日本政府大量进口大米的政策使中国对外出口粮食激增,而1921年以后中国的粮食贸易则逐步转为入超。为探求中国粮食进出口变化的原因,当然可以举出国内粮食市场的供求关系和米价变动等,但如果无视日本大量进口大米的政策所产生的后果,仍然不能准确地说明以1921年为界限的中国粮食进出口急剧变化的根本原因。

这样看来,恰恰是由于米骚动而导致的大规模进口大米的日本政府对策,对中国的五四运动的展开给予了预想之外的巨大影响。从这一点来看,日本的米骚动也好,中国的五四运动也罢,都不能仅仅看作是一个国家内部的孤立事件,都有必要把它们看成是与东亚、乃至世界的形势和动向密切相关的事件之一,这就是从以上历史事实所得出的结论。