苏美尔文明历史

苏美尔文明是目前所知的全世界最早的文明。其开端可追溯至公元前4000年。约前4300年,苏美尔人开始在美索不达米亚建立城邦。

早期苏美尔文明

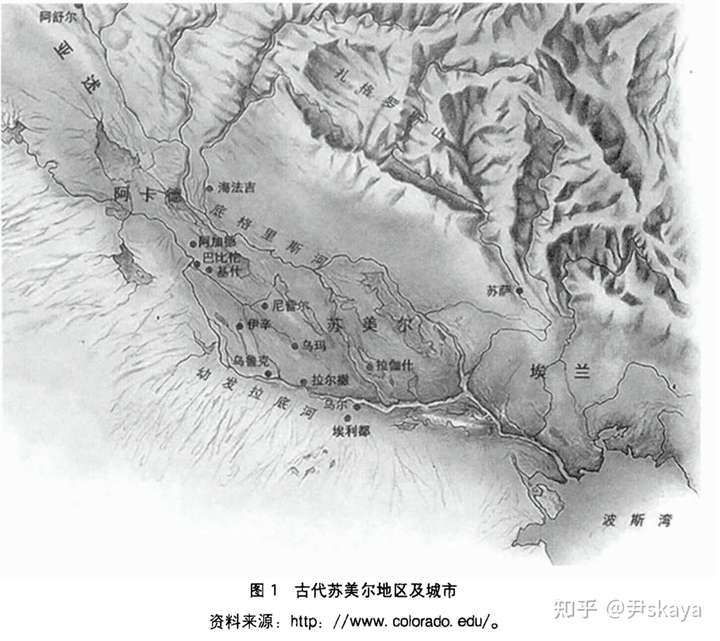

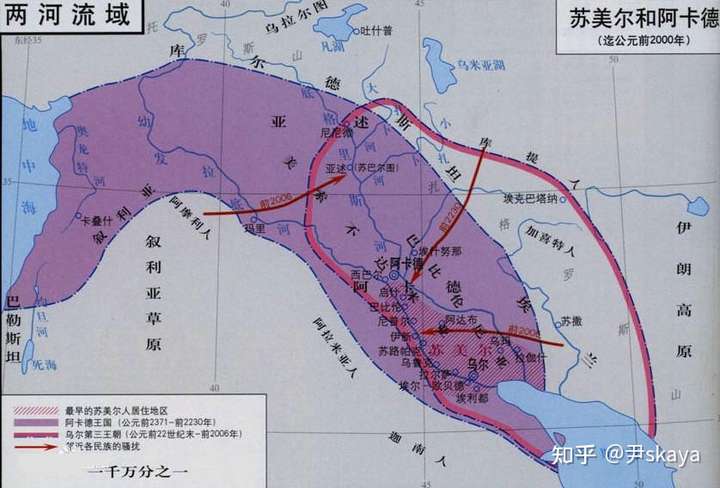

在希腊语中,“美索不达米亚”意为“两河之间的土地”,即两河流域。两河指幼发拉底河、底格里斯河。广义上这一地区指的是底格里斯河与幼发拉底河中下游地区,北至陶鲁斯山,南抵波斯湾,东达扎格罗斯山脉,西望叙利亚沙漠,包括现伊拉克的全境以及叙利亚和土耳其与其相连的部分。

苏美尔文明的起源地位于两河流域南部,古称巴比伦尼亚。

两河流域的农业和畜牧业产品相当丰富,有谷物、蔬菜、肉类、奶制品、皮革、羊毛、亚麻。谷物有小麦、小米等。此地土壤略带盐碱性,故而种植了更加适应盐碱环境的大麦。大麦芽被用来酿造世界上最早的啤酒。

两河流域的自然资源与其他地区相比略显贫乏。虽然现代伊拉克以石油闻名,但在古代两河流域的人们只知道石油的伴生物沥青矿。苏美尔人利用沥青易粘结、防水的特性,将其用以建筑与造船,以及艺术品的加工。河流提供水产品及芦苇。芦苇在苏美尔人的生活中占据着重要地位,传说中,乌鲁克城邦的国王恩美卡尔在水与智慧之神恩基的指点下用芦苇制成了王杖,这根王杖后来也成为了女神伊南娜的标志。美索不达米亚缺乏许多重要资源,如建筑石料、木材、金、银、铜、锡、铁等。资源的极度匮乏刺激了对外贸易的繁荣和商人阶层的兴起,商业的发达催生了契约精神和法律精神,以及文字、滚轴印章的发明。

两河流域位于一个连结近东地区各部分贸易网络的中心地带,苏美尔文明从一开始就具有强烈的贸易和商业特点。苏美尔人运输的主要途径是水路。幼发拉底河和底格里斯河形成两条南北大动脉。两河之间则有上下纵横的许多渠网连接各个城市。

宗教在苏美尔文明中占据相当重要的地位,神权与王权和军权同等重要。神庙与市场的结合产生了城市,各个城市为了生存和保护经济利益而发展出城邦。

一支外来民族迁移至此,开创了两河流域第一个灿烂的文明。他们被本地的阿卡德人称为“苏美尔人”。美索不达米亚分为两个文化区:以尼普尔城为界,南部为苏美尔文化区;北部为塞姆语文化区,又称阿卡德。

古代两河流域乃至其他地区的元老议事制度脱胎于原始氏族社会部落中各个家族的族长议事制度,国王执政制度是由一个军事首长指挥战争的制度演变而来。最初,元老院和公民大会对国王有很大的制约能力,国王在外交政策上不得不听命于元老院,司法审判权、行政权也掌握在元老院手中。在地区性王国和帝国时期,国王派遣的总督或市长与元老院共同执政。随着战争愈发频繁、规模不断扩大,身为军事领袖的国王的地位越来越高。战争的不断胜利带来不断扩张的领土与取之不尽的财富,王的权力就不断增大,最终形成了君主专制。恩(en)、恩西(ensi)、卢伽尔(lugal)都是苏美尔语中对统治者的称呼,“恩”具有宗教意味,表示统治者同时具有一定神权,恩西、卢伽尔则侧重于军事首领的含义。

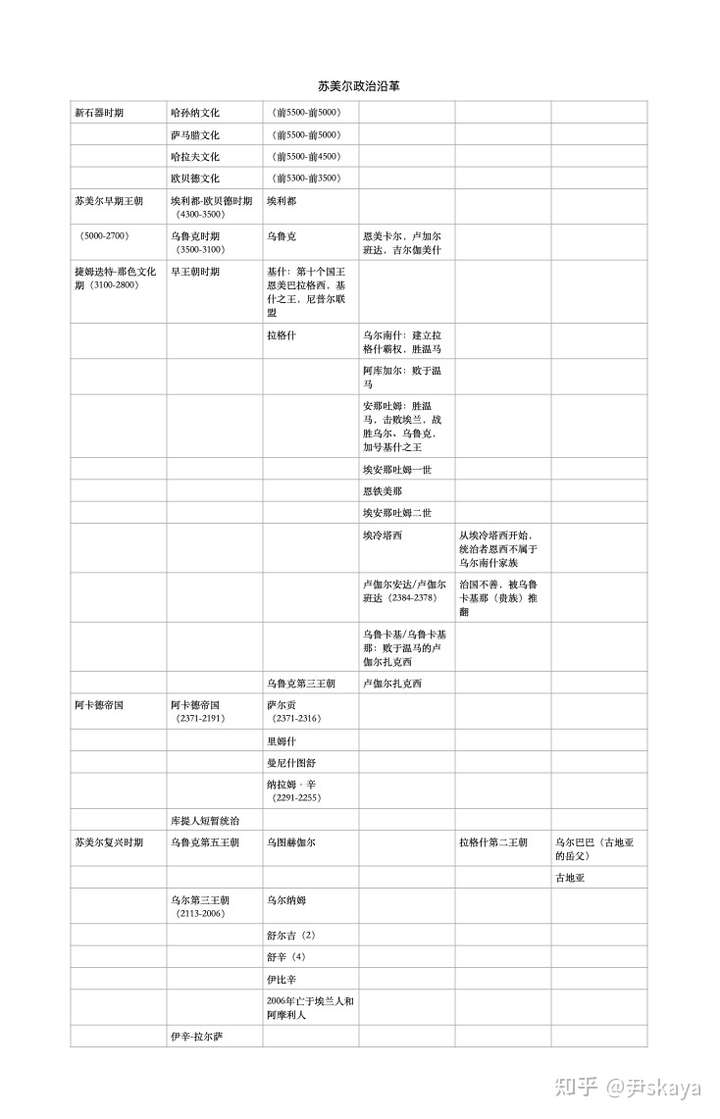

苏美尔政治沿革

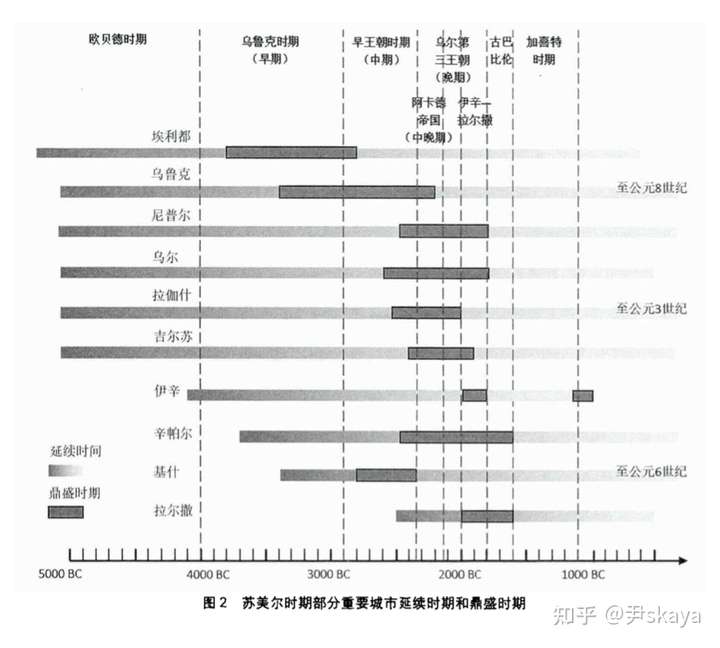

按照苏美尔人的传说,公元前4500年世界上最早的城市埃利都(Eridu)已经具有相当规模,人口可能多达5000人。

从公元前2900年开始,苏美尔进入诸城邦争霸的时代。比较大的城邦有埃利都、 基什、拉格什、乌鲁克、乌尔。最重要的城邦是尼普尔。尼普尔是两河流域的宗教中心,因此逃脱了其他城邦连年征战的命运。尼普尔的埃库尔神庙供奉着神王恩利勒,其地位可以类比古希腊的德尔斐神庙。“尼普尔”在苏美尔语中的意思即是“恩利勒神的土地”。每当新的霸主在战争或者政治斗争取得胜利,都要前往尼普尔的神龛前寻求神灵的认可,从而取得统治的合法性。作为交换,霸主们向恩利勒神供奉祭祀,将在战争中获取的土地与财富赠送给城市和神庙。国王们还会为尼普尔修建或者重建神庙、公共行政建筑、城墙、运河等。安和恩利勒经常同时出现在神话中,安(An)是苏美尔神话中的众神之父,祭祀中心在乌鲁克;恩利勒(Enlil)是苏美尔神话中的众神之王,祭祀中心在尼普尔。在早王朝时期神话中,恩利勒的地位高于安,一个重要表现就是:苏美尔人的宗教中心是尼普尔。恩利勒与安之间地位的差别,可能是王权与父权在当时社会中不同影响的反应,代表着由家族、血缘部落向国家的转变。尼普尔刚好坐落在这一带两个民族、两个语言区的交界处,南部为苏美尔人,北部为阿卡德人。当南北双方出现冲突和矛盾时,尼普尔可能充当中间人、仲裁者的角色。

史料对苏美尔城邦的早期霸权记载不多。根据《苏美尔王表》的记载,埃利都、基什、乌鲁克、乌尔、阿万等城邦先后走上了王权的巅峰,其中基什与乌尔曾两次称霸。《苏美尔王表》记录了大量远古时代的统治者,其中许多人的在位时间长久得离谱,一般认为这些不实的统治时间是一种具有宗教色彩的夸张。

基什是塞姆语文化区的中心。基什位于幼发拉底、底格里斯两条大河河网相距最近处,地理位置非常重要。基什达到全盛时期时,影响力扩张到了南部的苏美尔文化区,国王恩美巴拉格西还曾入侵埃兰。恩美巴拉格西在位期间,诸城邦联合组成苏美尔城邦联盟,以尼普尔为其宗教中心,故又称尼普尔联盟,恩美巴拉格西成为第一任盟主。因此,后来的霸主沿袭传统,都曾自称为“基什之王”。

大约从公元前2500年开始,基什逐渐衰落。苏美尔南部的重要城邦拉格什成了苏美尔政治和军事最强大的城邦。尼普尔城的《苏美尔王表》没有提及拉格什的霸权,可能是因为拉格什很少到尼普尔城的恩里勒神庙献祭。但拉格什的人民自行编篡了《拉格什王表》。和《苏美尔王表》一样,《拉格什王表》中也充斥着大量虚构统治者与夸张的统治时间,但仍然具有考古价值。

拉格什王朝由乌尔南什建立,拉格什与邻国温马有一场持续百年之久的领土纠纷。乌尔南什曾在对温马的战争中获胜,随后他的儿子阿库加尔在位时又在斗争中占下风。乌尔南什的孙子安那吐姆,击败东南的埃兰,战胜西南的曾经霸主乌尔、乌鲁克,使拉格什成了整个苏美尔的盟主,并且为自己加上了“基什之王”的称号。著名的秃鹫碑(安那吐姆石柱,现藏于卢浮宫)记录了安那吐姆打败温马的战绩。拉格什历经乌尔南什、阿库加尔、安那吐姆、埃安那吐姆一世、恩铁美那、埃安那吐姆二世六位统治者。此后,不属于乌尔南什家族的埃冷塔西、卢伽尔班达先后为恩西。卢加尔班达治国不善,国内动荡,被乌鲁卡基那推翻。乌鲁卡基那(亦书乌鲁伊宁基那,乌鲁卡吉那,恩西古地亚,约公元前2378-2371年在位)所实行的改革,是现知世界历史上最早的一次大规模社会改革。

乌鲁卡基那的社会改革维护平民与僧侣利益,触动了奴隶主贵族利益,引起了不满。在乌鲁卡基那执行第五年对外作战失利后,改革开始发生危机。虽然拉格什最初阻击了邻国温马的侵略,但由于长期作战,伤亡较大,兵源不济,加之温马与乌鲁克联合向其进攻,终致寡不敌众,大约在公元前2371 年,即乌鲁卡基那在位的第七年,被温马和乌鲁克联军击败。

结束拉格什的霸权后,温马的统治者卢伽尔扎克西顺势统治了乌鲁克、乌尔、拉尔萨、札巴兰和圣城尼普尔,被苏美尔各邦尊为霸主。他定都于乌鲁克,所以他开创的王朝又被称为乌鲁克第三王朝。

北方的讲塞姆语的人磨刀霍霍。阿卡德人是闪米特人中的一支,他们进入两河流域时,苏美尔城邦文明已经进入尾声。前2371年,阿卡德王萨尔贡南下入侵,打败苏美尔联军,活捉卢伽尔扎克西,“洗剑波斯湾”,统一了苏美尔地区,建立了君主集权国家,定都阿卡德,即后来的巴比伦城,苏美尔城邦时代结束了。

阿卡德王国大致以今天的巴格达城为界,分为南北两部分。北部以古亚述城为中心,称为西里西亚,或简称亚述;南部以巴比伦城为中心,即巴比伦尼亚。

萨尔贡出身平民,传说是私生子。少年时做过园丁,后来在基什国王身边为臣。约在公元前2371年,温马入侵基什,国王乌尔萨巴巴抵抗不力,萨尔贡乘机夺得了政权,后来带领阿卡德人建立了王国。

在阿卡德帝国时期,国王成为集政治、经济、司法、军事、宗教大权于一身的至高无上的统治者。阿卡德国家的领土界限远远超过原来苏美尔城邦所覆盖的区域,为了管理领土面积辽阔的国家,萨尔贡改革政府管理制度,依据原城邦界限建立地方政府,由中央派遣官员,建立官僚体系;统一了文字、度量衡及文书公文管理制度;他强化军队职责,建立地方和边境防御体系;他任命主要宗教中心和神庙的祭司和宗教官员,限制了神庙权力,保证神庙土地和财产由中央直接控制,比如萨尔贡征服南部巴比伦尼亚之后,将其女恩赫都安娜(Enheduana,前2285-前2250)安置在乌尔(Ur)作为其主神南娜(Nanna,月亮神)的祭司(“恩图”女祭司),后世并相传恩赫都安娜是《苏美尔神庙颂(SumerianTempleHymns)》的作者。萨尔贡强化了专制国家统治和专制王权观念。

萨尔贡死后,两个儿子里姆什、曼尼什图舒相继继位。

萨尔贡的孙子纳拉姆辛继承了萨尔贡的伟业,继续扩展阿卡德帝国的版图,令国势达至顶峰。他是第一个自称“四方之王”的阿卡德王,甚至自封为神,宣扬君权神授,进一步强化王权权威,限制宗教权力。纳拉姆辛也安排他的公主们作为重要神祇的祭司,比如其女图塔纳姆苏普是尼普尔城恩利勒的女祭司,地位与其兄王储沙卡利沙相当。纳拉姆辛即位时,恩赫都安娜应该尚在世。恩赫都安娜之后,纳兰辛也安置了一个女儿继任南娜的祭司。

在萨尔贡和他的后继者统治期间,各邦争相叛乱,对外战争频繁,城邦人民永无宁日。阿卡德王国后期,中央集权已经趋于崩溃,东北山区的蛮族库提人攻入了两河流域,屠杀人民、破坏城市,阿卡德帝国陷入混乱最终崩溃。

库提人的统治并不稳固,各苏美尔城邦得以短暂复兴,比如曾经辉煌的拉格什此时处于半独立状态,开始了拉格什第二王朝。这一时期被称作苏美尔复兴时期。

拉格什第二王朝重要的统治者是古地亚。他继承岳父乌尔巴巴的王位,(约前2100年)在位约11年,在位时间与乌尔纳姆有所重合,在位期间修建了大量神庙。古地亚滚筒铭文是迄今所知篇幅最长的苏美尔文献,现藏于卢浮宫,记录了古地亚修建拉格什诸神宁吉尔苏的埃宁努神庙的过程。现存许多古地亚雕像,其头顶砖篮的形象成为两河流域统治者传统的仪式形象之一。

公元前2120年,出身渔夫的乌鲁克人乌图赫加尔起兵自立为乌鲁克王,打败了库提人,俘获了库提末代国王泰利伽,再次建立了统一的王朝,史称乌鲁克第五王朝。乌图赫加尔占领乌尔后任命乌尔纳姆治理乌尔。乌图赫加尔与乌尔纳姆的关系现在众说纷纭,一说乌尔纳姆是乌图赫加尔的弟弟,另一说乌尔纳姆是乌图赫加尔的女婿。

约公元前2114年,乌图赫加尔死于一场意外,也可能是阴谋。他们两个人的关系可能在乌图赫加尔在世时就恶化了。乌尔纳姆接过了帝国的权杖,南征北战,前2110年征服了拉格什,再次统一整个美索不达米亚,建立起了强大的中央集权制王朝,定都乌尔。他创建的帝国被称为乌尔第三王朝,又称乌尔帝国。

乌尔纳姆在王国内推行行省制度,后继者如舒尔吉等人又加以改革与完善。著名的《乌尔纳姆地籍》中详细记载了各个行省的区域划分情况。王朝的势力范围划分为三个部分,由内而外依次为核心行省、外围行省和附属国,前二者属于王朝的实际领土统治范围即疆域。

核心行省多分布在首都乌尔周围或王朝传统统治区域,由“恩西”即“总督”分管行政、“沙基那”即“将军”分管军事,二者均直属于中央相当于丞相的“大苏卡尔”,听命于国王。恩西原是城邦的独立首领,代表城邦的主神的意愿,在乌尔第三王朝时期,恩西成为国王任命的总督,代表国王的意愿,但是由于恩西多出自本地门阀世族,为了抑制恩西权利扩大,国王又任命沙基那掌管军事。外围行省多分布在王朝东部和东北部边疆地区,多是最近征服的地区,除少数由恩西掌管外,大多由沙基那统一治理。乌尔第三王朝形成了核心行省与外围行省“二元”、恩西与沙基那“二元”的双重二元制行省特征。乌尔第三王朝的行省制在一定程度上维护了王朝的大一统局面。

除了乌尔第三王朝之外,乌尔纳姆还留给后人一部《乌尔纳姆法典》。这是一部成熟的法律,可视为人类文明史上现存的最早的成文法。

塞姆民族的阿摩利人从西方迁入两河,与苏美尔人混居,并受到苏美尔文明的同化。对于阿摩利人聚集的西北部地区,乌尔第三王朝采取了一味友好和平的外交态度,对阿摩利人的移民潮不仅不禁止,反而一味纵容。这为乌尔帝国日后的倾覆埋下了伏笔。

乌尔第三王朝把对外战争的重心放在东方的埃兰。在历代的乌尔第三王朝国王留下的历史记录中,都有对埃兰地区大肆用兵的记录。偶尔乌尔也和埃兰有过和平的外交关系,但战争是二者之间更常见的状态。

第二位国王舒尔吉通过对外扩张与兼并战争,基本上奠定了王朝的疆域格局。他与阿摩利人、埃兰人联姻,以此解决乌尔第三王朝面临的两大边疆问题。

舒辛是乌尔第三王朝的第四位国王。他在位时期,乌尔第三王朝由盛转衰,王朝同时受到了西北阿摩利人和东部埃兰人的入侵,在其统治第四年,为了防止阿摩利人入侵,舒辛修建了阿摩利长城。

乌尔衰亡的因素是多方面的。首先,国家在短短百余年内发生了几次宫廷政变及王位继承危机,在很大程度上削弱了王朝的统治基础,成为其最终灭亡的一个重要因素。其次,日本学者五味亨整理、分析了数千块出土泥板文书上所记载的资料,他认为乌尔第三王朝的灭亡是由于王朝末年农作物减产所引发的经济危机导致的。根据乌尔末代国王伊比辛统治时期的行政泥板文书记载,自其统治的第6年至第8年,首都乌尔城的粮食价格增长了60多倍,显然当时王朝面临着严重的粮食短缺。造成这种情况的原因有二:第一是底格里斯河与幼发拉底河水量减少,导致农业减产;第二是王朝长年累月的对外战争,导致大量粮食被用以供应军队,以及大量农业劳动力被征召入伍。粮食短缺致使物价急速上涨从而引发严重的国内经济危机,削弱了乌尔第三王朝。

乌尔纳姆的行省制度在维护统一局面的同时也为衰败埋下了祸根。在地方行省,每个城邦都有自己的首领“恩西”和城邦的主神。这种城邦分立的观念直到乌尔第三王朝也没有彻底消亡,虽然恩西已由最初的独立城邦首领演变为隶属于中央王朝的地方总督。但是他们并非来自于中央政权,而多为当地的门阀世族。此外,国王亲信沙基那独揽军权、恩西掌管行政权的二元体系也加深了恩西与沙基那之间的内部矛盾。这一“二元”行省制直接导致了王朝末期诸行省脱离中央直接独立的后果。

而显而易见的外部原因是外敌入侵。乌尔纳姆的重孙、乌尔第三王朝第五位国王也即最后一位国王伊比辛统治时,帝国的政治统治形势急剧恶化。外有强大的埃兰虎视眈眈,内有阿摩利各部背叛。

在伊比辛统治的第二十四年,埃兰人的战事节节胜利、势如破竹,大军直捣王城乌尔,俘虏了伊比辛,成为了乌尔第三王朝的掘墓人。前2003年,苏美尔人的最后一个王朝就此灭亡。

乌尔第三王朝被新兴的阿摩利人建立的伊辛和拉尔萨两个王朝所取代。

伊什比-伊腊原是乌尔第三王朝国王伊比辛手下的一名军事长官,受命守卫伊辛和尼普尔两座城市。但在伊比辛第11年(公元前2017年),伊什比-伊腊在伊辛城宣布自己为王,建立伊辛王朝。当乌尔第三王朝在公元前2004年被埃兰人灭亡之后,伊辛王朝在乱局中迅速崛起,成为两河流域南部的霸主。伊辛的君主使用了“乌尔王,苏美尔和阿卡德王”的头衔,显示了伊辛的霸主地位。

伊辛王朝的霸权在第五位国王里皮特-伊什塔尔统治时期(公元前1934—公元前1924)发展到顶峰。里皮特-伊什塔尔可能在登基的第一年就颁布了以他名字命名的法典《里皮特-伊什塔尔法典》。

里皮特-伊什塔尔在位期间是伊辛王朝霸权的顶峰,之后南部的拉尔萨开始崛起,与伊辛争霸。最终,里皮特-伊什塔尔死在保卫乌尔城的一场战役中,伊辛王朝衰落下去。里皮特-伊什塔尔之后,有11位王统治了130多年。最终在公元前1794年,拉尔萨国王瑞姆辛(Rim-sin)征服了伊辛城,伊辛王朝灭亡。两河流域南部地区的政治和军事中心向南转移到了拉尔萨,伊辛城此后仅成为治愈女神的宗教崇拜中心。

从这一时期开始,以拉格什、温马、乌鲁克为代表的一批苏美尔城市国家开始走向衰亡。两河流域文明衰亡的原因复杂,外部原因是新兴文明的征服与同化,内部原因是过度的农业开发恶化了生态环境。

随灌溉农业而来的土地盐化问题就一直困扰着苏美尔的农民和贵族,盐碱化使作物产量至少降低了40%,粮食无法供应日益增长的人口,迫使苏美尔人开垦荒地、透支土壤肥力。很可能就是这一恶性循环导致了在古巴比伦晚期大批苏美尔城市被永久放弃。生态环境的恶化可能是苏美尔人口逐渐减少的主要原因。苏美尔人的城市衰败,最后沦为荒无人烟的废墟。文明的中心因此由南部苏美尔地区转向塞姆人为主的北方巴比伦地区。

在苏美尔之后,两河流域先后被古巴比伦、亚述帝国、新巴比伦、波斯帝国统治,苏美尔人的名字湮灭在长河之中。

苏美尔人的服饰

男性上身赤裸,下身穿裙,女性用块状面料包裹身体形成长袍,服饰面料以皮、羊毛、棕榈树皮、亚麻等为主,白色、黑色、红色为主要服装颜色,只有统治阶级才能用红色。几何形饰穗通常装饰在服饰表面,铜、黄金等被用来制作服饰配件,多为有一定社会身份的女性使用。整个苏美尔时期,苏美尔人没有使用过棉花。

苏美尔人的宗教

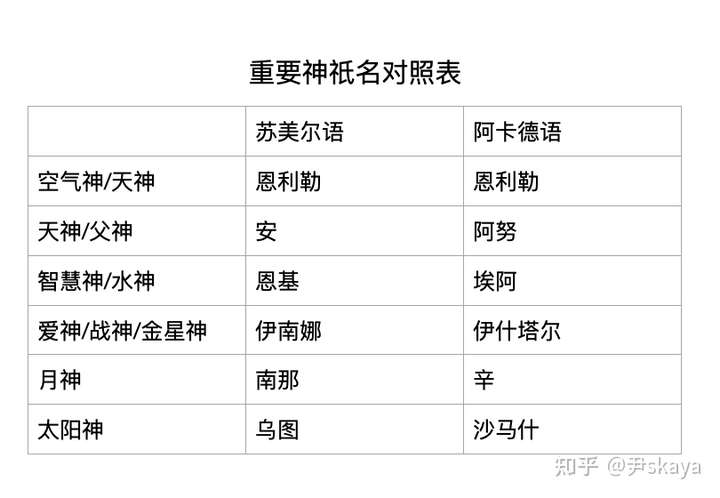

苏美尔人的宗教是古老的多神教,大小神祇管理人间事务,他们之中也分三六九等,比如掌管镐的神决不能与七位大神平起平坐。七位主神分别是:众神之父天神安、众神之王恩里勒、水神与智慧之神恩基、掌管夜晚的月神南那、代表光明与正义太阳神乌图、金星即爱与美的女神伊南娜、控制万物繁殖的母神宁胡尔苏。安、恩里勒和恩基是苏美尔众神体系中地位最高的三大神。这些神并不完美,他们有七情六欲,会纵酒享乐,会争吵战斗,会受伤受罚,甚至还会死亡。

显赫的城邦供奉着地位超然的神,如乌尔是月神南那的祭祀地,众神之父天神安和他的女儿伊南娜的神庙在最古老的城邦乌鲁克,在苏美尔新年,为了庆祝新年与万物复苏,也为了加强统治者的神圣性与合法性,乌鲁克的统治者扮演杜穆兹和伊南娜女祭司扮演的伊南娜会举行“圣婚”仪式。

神明住在苏美尔人修建的神庙中,人们用黄金塑像代表神的躯体,用天青石装饰神的发须。王国宫廷的大门两侧耸立着巨大的带翅膀人面公牛和狮子石像代表着保护宫廷的天使。神兽雕像把守门户的古老传统由波斯传入中国,演化为中国门前的一对石狮。

苏美尔人的神话

由于幼发拉底、底格里斯两条母亲河时常在春季泛滥,苏美尔人的神话中又许多关于洪水的篇章。无情的洪水来势汹汹,故而故事中常充满了悲观消极的情绪。洪水传说是一个非常有趣的文化现象。远古洪水的故事遍布在数百种文明的神话中,黄河流域有大禹,希腊罗马神话体系中则是宙斯计划使人类毁灭,《圣经》中有诺亚方舟,美洲印第安人的传说中也有一个故事讲述了洪水中的人们被一艘船庇护而存活。有一个比较可信的解释是,由于在7000至8000年前,可能是小行星撞击导致,全球的海平面曾经大幅上升,幅度超过一米,不少近岸及地势较低的地方都被水淹没。苏美尔神话的洪水传说是最早的版本。天神首先就是否要用洪水毁灭世人这一问题展开了激烈的辩论。风神与神王恩利勒觉得人类太聒噪,于是放出洪水、干旱和瘟疫来消灭他们。但是,善良的水神恩基传授一位英雄知识,人类因此得以存活下来。恩利勒怒不可遏,秘密召几位神,释放一次巨大的洪水完全灭绝人类,但恩基还是得到了消息,事先安排一个名叫乌塔那匹兹姆的人乘船避难。恩利勒大怒,控告恩基妨碍他的计划。恩基向他解释:为了世界的平衡,不应该完全灭绝无辜的人类;但是,如果人类背弃神祇,就要任凭众神屠杀。

苏美尔人还创造了人类最古老的史诗,《吉尔伽美什》。史诗讲述了乌鲁克国王吉尔伽美什的传奇故事。除此之外,苏美尔神话还有《恩基与宁胡尔萨格》、《伊南娜下地狱》等作品。苏美尔神话奠定了两河流域以及近东各神话体系的基础,许多经典神话故事都能在苏美尔神话中找到原型。

苏美尔人的文字

苏美尔人创造了象形文字,后来演化成表音文字。阿卡德人继承并改造了它,形成了世界上最古老的文字,楔形文字。楔形文字用芦苇秆和动物骨头在软泥上刻写,形状仿佛木楔,故而被称为楔形文字。楔形文字的书写方式经历了从“划写”到“压写”的转变,书吏用削成三角形的芦苇杆直接在湿软的泥板上压下楔形图案进行书写。这种文字曾被古巴比伦人、赫梯人、亚述人和波斯人使用。

考古发现了大量书写在泥板上的文献。其中包括格言谚语、行政文书、私人契约、教师书写的语文教材以及学生的作业。尼普尔城邦学校的一些文章描述了学习生活的艰苦,还有一块泥板记录了世界上最早的献媚事件:一位学生的父亲贿赂老师,请老师对学生好一点。

温马征服拉格什后,拉格什的诗人开始兴起了“挽歌”这种文学形式。诗人有感于国家、城市和寺庙所遭受的破坏而创作诗歌。现存的泥板文档留下了详细的关于拉格什被温马人烧杀劫掠的灾难的描述。这些诗人将卢加尔扎克西犯下的渎神之行记录在泥板上,让后代知道侵略者的所作所为,并且希望神惩罚他们。

最开始,外来的苏美尔人和讲塞姆语的土著阿卡德人共同生活。当时阿卡德人比苏美尔人落后,从属于苏美尔人。约公元前2300年,阿卡德国王萨尔贡征服了苏美尔各城邦,开始用苏美尔楔文符号书写塞姆语言,这种早期的塞姆语被称为“阿卡德语”。公元二千纪后半时段,阿卡德文字是近东各国人民书信往来中的通用语。埃及法老和亚洲各国国王们之间的通信都是用阿卡德文字写成的。

后来波斯帝国接受了楔形符号,创造了官方波斯楔文。但这种文字受字母文字影响,只使用41个笔划简到极限的音节符和几个表意符,属于表音拼音文字。波斯语楔形文字仅用于朝廷,只使用了200年,最终随着帝国的灭亡而灭亡。波斯统治和希腊化时期,只有几个古城如乌鲁克和尼普尔的祭司使用楔形文字。到了帕提亚帝国时代,楔形文字全部失传。阿卡德语楔形文字是古代两河流域使用范围最广时间最长的文字,起源于公元前3000年代,完全废止于公元一世纪,历时三千年。记录着帝王功过、百姓悲欢的泥板尘封千年,直到17世纪,欧洲旅行家开始对两河流域的一些遗迹产生了兴趣,他们拂去砂土,使楔形文字重见天日。

赞美尼萨巴。

*尼萨巴为苏美尔司书写的女神,许多被发现的泥板文书最后有此赞句。