水银灯下的阴翳 —— 波卡基村之战背后的故事

注:本文编译自Frédéric Deprun与Yann Jouault合著的《Villers-Bocage: Au Coeur de la Bataille》的《Annexe G Michael Wittmann》章节,包括Yann Jouault所著的《Le tableau de chasse de Michael Wittmann》及Frédéric Deprun所著的《Michael Wittmann, chef de char à Villers-Bocage》。

根据二战德国官方宣传记录,截至1944年8月8日 —— 米夏埃尔·魏特曼于战斗中阵亡的那一天,这个在二战装甲战历史上留下浓墨重彩一笔的装甲兵,其最终战绩为138辆坦克及132门反坦克炮。

问题在于,这些宣称战绩大多数是在东线战场取得的,与之对应的俄方记录要么一笔带过,要么模棱两可 —— 换而言之,几乎没有与实际战斗历程相关的准确且详细的信息。

在地面作战中,命中并使敌方的装甲车辆无法行动,并不意味着敌方的装甲车辆已被彻底摧毁。另外,考虑到计数错误及重复计数等人为误差因素,战时部队核查与统计的宣称战绩的可靠性也值得怀疑。从统计学的角度来看的话,其实并没有任何实证能让上述那个时常在网络或是各种书刊中被提及的“传奇般的”总战绩站得住脚,笔者认为,任何严谨求实的历史研究者,都应当慎重对待类似的战时宣称战绩。

与东线不同,西线盟军的伤亡记录通常较为准确,这意味着可以通过对比交战双方的作战纪录来尽可能详尽地还原战斗过程,核实双方宣称的战绩。而拥有大量材料的维莱博卡日(Villers-Bocage)之战,恰好是能交叉对照、详实考证的典例。

在魏特曼于1944年6月13日夜晚中发布的全国讲话中,魏特曼提到自己摧毁了21辆坦克及数量不明的半履带装甲运兵车(“我不知道具体有多少辆,这还有待确认”)。后面,魏特曼又补充道当天敌军总计损失“约1个装甲团及1个步兵营”。

在维莱博卡日上午的战斗结束几个小时之后,作为魏特曼的双剑饰举荐状的一部分,迪特里希撰写了一份更加令人大受震撼的战斗报告 —— 他将魏特曼的当日战绩提升至25辆坦克(4 + 15 + 6),以及伴随这些坦克的一整个步兵营。

那么真实的情况究竟是怎样的?

现有的研究已确认了绝大多数在 213高地直至维莱博卡日中心的 175国道路段及其周边区域中被击毁的英军坦克及装甲车辆残骸。1944年6月13日,分布在这两处位置之间的各个英军单位的最大兵力十分接近,只存在很小的差异。

而魏特曼的“虎”式出发的位置,以及他途径的路线,也已在目前的研究中得到了确认。

考虑到地形等物理因素,结合上述那些已经得到定位及鉴别的残骸照片,以及英军各单位的在战斗之后剩余的可投入战斗的装甲车辆数量(即 战前数量 – (不可恢复损失数量 + 受损需要维修数量)),我们可以简单地归纳一下魏特曼在维莱博卡日上午的战斗中获得的战果:

·2辆“斯图亚特”坦克,隶属于第4伦敦郡义勇骑兵团(4th County of London Yeomanry, 4th CLY)的侦察部队;

·4辆“克伦威尔”坦克,隶属于第4伦敦郡义勇骑兵团团部;

·1辆“谢尔曼”炮兵观察坦克(Sherman OP Tank, OP为Observation Post缩写),隶属于第5皇家乘骑炮兵团(5th Royal Horse Artillery, 5th RHA);

·1辆“克伦威尔”炮兵观察坦克,隶属于第5皇家乘骑炮兵团(5th Royal Horse Artillery, 5th RHA)。

上述总计为8辆坦克,其中2辆是“斯图亚特”坦克,1辆是使用了木制假炮管、没有作战能力的“谢尔曼”炮兵观察坦克。如果认为魏特曼在刚开上175国道不久便击毁了昵称为“带枪小姐姐(pistol packin’ mama)”的“萤火虫”坦克,甚至是1至2辆隶属于第4伦敦郡义勇骑兵团A中队的“克伦威尔”坦克(这2辆坦克虽然没有出现魏特曼的行进路线上,但可能位于他的视野范围之内),那么他的总战绩最多为11辆坦克。

然而,仅讨论坦克这一种类的装甲车辆的话,“11”这个数字只达到了他宣称战绩的半数而已。

而其他种类的装甲车辆的击毁数,也值得进行一番探讨。从战斗结束之后拍摄的残骸影像来看,行驶在175国道上的英军装甲纵队,除去坦克之后,剩下的便是一些没有装备重型武器的轻型装甲车辆,其中包括8辆半履带装甲车和11辆履带式装甲车(8辆通用运载车和3辆洛伊德运载车(Loyd Carrier)),此外还有一辆亨伯侦察车(Humber Scout Car)。

【译者注:通用运载车(Universal Carrier),即布伦机枪运载车(Bren Gun Carrier)。】

至于反坦克炮,有1门在魏特曼的212号“虎”式经过时可能因为视野原因而没有被击毁(这门6磅炮随后击毁了试图跟随212号进入维莱博卡日的211号),另1门在212号驶过之前便找好掩护隐藏起来了,其余仍处于牵引状态的反坦克炮都没能逃离212号的炮火。

于克莱蒙梭路上被212号击毁的半履带医疗车,在战斗结束之后大概率被英军回收并修复了(目前尚未出现与此车相关的残骸照片),严格来说,这辆半履带车不应被计入212号的战果。

如果我们完全按照德宣的思路走,也就是“在魏特曼的主导下,德军摧毁了大半个英军装甲团”,那么问题来了:在维莱博卡日上午的战斗中,魏特曼实际只摧毁了7辆拥有作战能力的坦克。

如果算上被SS101第2连的其余“虎”式所击毁的第4伦敦郡义勇骑兵团A中队的7辆坦克,以及在英军投降或撤离时被英军主动遗弃或摧毁的坦克,第4伦敦郡义勇骑兵团在维莱博卡日地区总计损失了24辆坦克,而一个英军装甲团理论上拥有将近80辆坦克。

从上述的战绩核查情况来看,德宣的注水程度已经达到了令人大受震撼的水平,这种被刻意拔高的宣称显然已经超出了统计误差的范畴,使人不由得怀疑6月13日采访的背后究竟发生了什么并没有被记录下来的事情。

即便激战带来的紧张与压力会给人带来错觉,使人的记忆出现偏差,仅凭战争幻觉和理智丧失这样的心理层面的因素,也无法解释解释这一夸张宣称的由来。更何况“敌军损失约1个装甲团”这句话原原本本地出自魏特曼之口,然而,从战后的同僚回忆中,我们可以得知魏特曼实际是个谦逊且低调的人。

所以,一个总是被描述为“谦虚谨慎”的老实人,会自发地吹嘘自己并没有取得的功绩吗?

尽管我们现在已无法得知这些疑问的确切答案,但我们可以稍微考虑一下魏特曼的上级 —— 迪特里希。毫无疑问,迪特里希可以借此良机,再次扩大他所心爱的WSS的影响力。一直以来,迪特里希都非常热衷于此道,我们可以做一个合理的假设,在迪特里希的主张和诱导下,魏特曼轻易便被“老爹”给说服了,他给出了那个明显与现实不符的宣称,而迪特里希可以据此得到所有的好处。

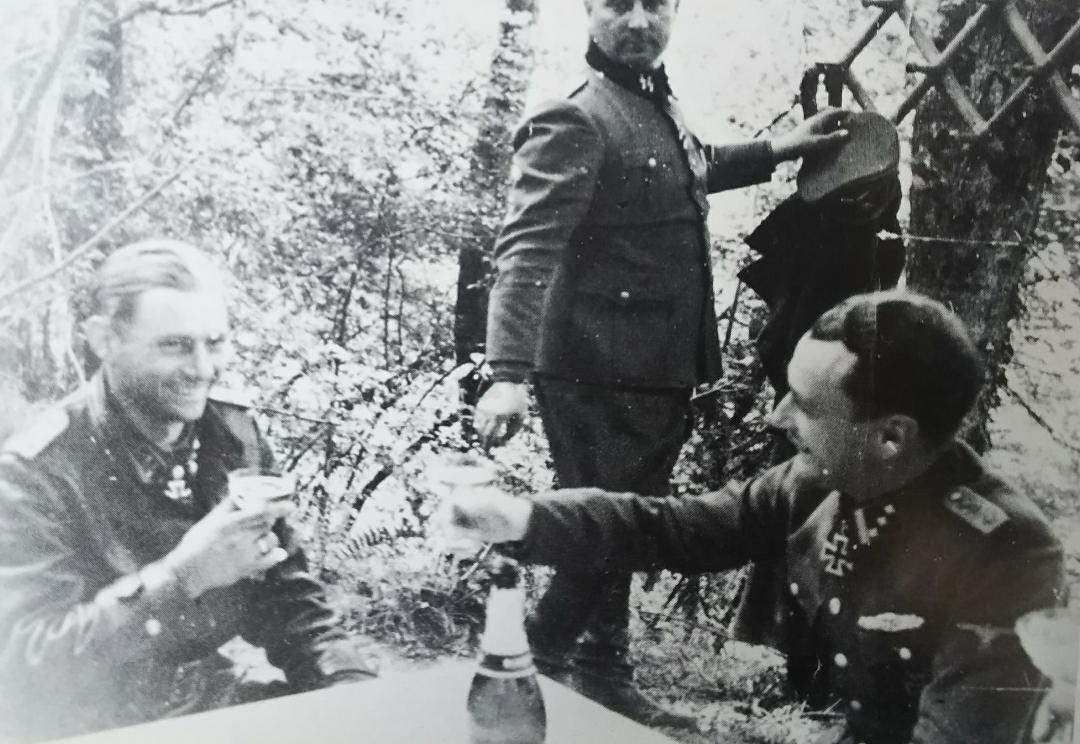

摄于1944年6月13日下午,奥东河畔巴隆(Baron-sur-Odon)古堡,当时这里是SS第1装甲军军部。迪特里希的副手赫尔曼·魏泽尔与魏特曼一起分享香槟酒,以庆祝魏特曼在上午的成功作战。实际上,这是一张相当奇怪的照片,在照片拍摄时,SS第101重装甲营的第1连与第2连的“虎”式仍在维莱博卡日地区与英军交火。

也许,正是因为如此,迪特里希才会迫切地将魏特曼召至SS第1装甲军的军部,以尽快听取魏特曼的报告。

最后,魏特曼在维莱博卡日地区获得了21个坦克击杀战绩(由此,他的坦克击杀战绩自诺曼底登陆时的117个,上升至德军官方宣称的最终击杀数138个),然而,即便维莱博卡日地区当时已被德军占领,且在之后的几个星期内,维莱博卡日仍处于德军的控制中,德军也没有对这一宣称战绩做出任何的现场核查工作。

有一点值得注意,即在6月13日当晚的采访中,魏特曼毫不犹豫便给出了21个坦克击杀的宣称,然而,在提及装甲车的击毁数量时,他的说法是“仍有待确认”。

据此,我们可以认为,在伪造宣称战绩这一方面,其实存在着优先度,与装甲车击杀相比,大规模的坦克击杀战绩显然更能振奋人心。

总而言之,笔者无意于低估魏特曼在6月13日对战局所造成的影响 —— 毫无疑问,正是以魏特曼的行动作为导火索,回过神的德军迅速阻止了英军在维莱博卡日地区的突破。也许在那时候,幸运女神的确垂青了这名装甲军官,即便今日我们已通过多方面的考证来确证了他的实际战绩,但在当时的战况下,他确实是以一己之力导引了一场混乱且具有破坏力的大乱斗,而这已足矣使人留下深刻的印象。

然而,这场令人眼花缭乱的炫技激斗,本质上源自于一种近乎自杀的鲁莽冲动。此外,掩藏在那夸张宣称之下的,还有第三帝国那冰冷的宣传机器 —— 他的上级领导抓住了这个绝妙的机会,而第三帝国则是可以利用这些“个人壮举”来鼓舞士气,呼唤更多的耗材。作为第三帝国的军人,米夏埃尔·魏特曼自始至终都被这些无形的桎梏所束缚着。

在6月13日这一命运抉择之日,魏特曼做出了自己的选择,在这之后的日子中,他的部队将遭受一连串灾难性的损失,许多曾与他并肩作战的人将先后逝去,而他最终也将迎来一个痛苦的结局。

6月13日,当被摧毁的英军装甲车辆仍在通往维莱博卡日的175国道上燃烧时,米夏埃尔·魏特曼曾向采访他的德军记者赫伯特·赖纳克(Herbert Reinecker)坦言:

说实话,在我下决定和我的虎式坦克一起出发,去找那群英国人的麻烦的时候,我已经做好了自己不能活着回来的准备了。

对于一个已造就了上百起杀戮与毁灭的人而言,其内心的道德早已疲惫不堪,而漫长的战斗经历,足矣使一个人从“厌倦战争”的状态,逐步转变为习惯于对付新的危险局面。

此时的魏特曼已历经了整整4年的战争,一些“不必要的包袱”,随着那些在东线摸爬滚打的日子的逝去,也逐渐被留在了遥远的俄国,而这些“被抛弃的事物”中,无疑也包括了任何一个人在面对那种危险无处不在的险恶境况时都会油然而生的恐惧之心。

138个坦克击杀战绩,意味着数次面对面的遭遇战,而在这些亟需当机立断的时刻中,一个人必须行事果决,化身不带情感的机械,与庞大的战争机器融为一体,毫不犹豫地杀死自己的敌人。

这些随机的战斗宛如乙醚,逐渐将投身其中的战士们的人性不可逆地溶解掉,最终只剩下一个将会尽自己最大的努力去执行上级赋予的作战任务与命令的躯壳。魏特曼与他最为信任的“虎”式呆在一起,但他却无法控制任何事情的发生,如同尚未确定处决日期的死囚,只能在痛苦中等候那个看似遥远,却在逐渐向他走去的死神。

在1944年6月底的一次休假中,他如此对他的妻子说道。

魏特曼并不是唯一一个不断向幸运女神发出挑衅的士兵。6月16日,他那位并没有如他一样幸运的朋友——汉内斯·菲利普森(Hannes Philipsen),在诺曼底的公路上殒命。当时,那枚不起眼的炮弹只是命中了它的目标,而菲利普森只是恰好处于被其击毁的可能性之中而已。

30多年以来,104号“虎”式遗骸的照片一直是一个迷,研究者们只能通过其车身上的标记辨认出其为SS第101重装甲营第1连的坦克。后来,基于对盟军作战报告的研究,这辆“虎”式的经历终于明确:1944年6月16日,附近的公路上被英军第65反坦克团的一门17磅炮击毁,其车长菲利普森也因此阵亡。

菲利普森选择将自己的命运交由概率去决定,米夏埃尔·魏特曼也是如此 —— 只不过,大多数无意识的冒险行为,都将以自我毁灭而告终。

“英雄”的头衔不仅能带来光环,也能招致阴影 —— 自毁倾向的神经症时常会在二战德国军官的身上显现出来。

魏特曼并不是唯一一个为其所惑的人。在战后的一次访谈中,拉德利-沃尔特斯(Radley-Walters) —— 那位曾亲身猎杀了黑男爵的加拿大老兵坦言道,在打了80多天的仗以后,他自己开始变得异常:

…我发现……中队里其他呆在我身边,与我并肩作战的人们……都开始疲惫了,但我的反应却与他们截然相反。我认为德国佬的炮全都是歪的。那时候我真的相信,没有任何一个德国佬能一炮把我们给干掉。我走进了另一个极端,我开始觉得,‘……把给其他单位的作战任务都交给我们吧,我们不仅会接受任务,还能做得比别人更好。’换句话说,我在寻求更多的战斗和与之有关的一切……

他性情大变,开始漠视危险,坚定地认为自己不可战胜 —— 幸运的是,他的上级很快就注意到部队里最有经验且最能干的军官的表现很不正常,随后,拉德利-沃尔特斯被送回英国休假去了。

不论是拉德利-沃尔特斯,还是魏特曼,他们所面对的问题都是同样的 —— 坐在坦克里的他们,并不是车上唯一一个需要勇敢地面对死亡的战士,这些军官理应为那些与他们同乘一辆坦克、年龄仅有二十多岁的年轻士兵们负责任。

将自身所拥有的一切所为筹码放上赌桌的搏命之人,尚有可原谅之处,而遗忘了自己作为一名军官需要确保车组乘员安全的责任,盲目地选择了不惜一切代价去战斗的行径,则是一种难以被宽恕的行为。

那4名与魏特曼并肩作战的212号“虎”式的年轻乘员们足够幸运,他们从6月13日上午激战中幸存下来。在1944年6月20日的表彰仪式中,数名穿着M44圆点迷彩装甲兵制服的年轻士兵排成一排,自豪地在照相机前留影,对于他们而言,那天的一切都十分顺利。

1944年6月20日,时任SS第101重装甲营营长的海因茨﹒冯﹒威斯特哈根(Heinz von Westernhagen)为6月13日当天第2连所有参战的车组乘员们举行表彰仪式。

当时,他们并不知道,魏特曼本可以避免将他们带入那种直面死神的处境,即便他们在魏特曼的领导下,从战斗中幸存下来,但这些成功并不应该成为借口,然而……

服役于LAH“虎”式部队的冈瑟·布劳巴赫(Günther Braubach),在1943年3月21日转入魏特曼所指挥的装甲排,布劳巴赫曾如此描述道:

词句是苍白的,我对他的喜爱和尊敬无法用言语表达。他严厉而正确的领导塑造了我们这支团队,我们随时准备同他跨越战火,共度难关。他如同长辈一样随时准备好了应付我们每个人的各种问题,或是提出有帮助的建议,或是给予适当的辅导。他认识所有的那些与他携手走过硝烟的老战友们,感激他们每天的关心。在战斗中,他总是一马当先,如同闪耀的太阳指引着我们前进。因作战而损失掉坦克时,他最关心的是我们能否平安归来。只要在他身旁,无论发生了什么事,我们肯定会得到庇护和拯救。除了我们的米夏埃尔·魏特曼,我从未如此喜爱和尊敬过任何一个军官。

是啊,米夏埃尔·魏特曼是如此地出色,围绕在他身旁的士兵们都不由自主地想去依靠他,并期望在下一次作战行动中也能取得同样的胜利。

1944年6月13日,他驾驶着“虎”式坦克孤身闯入英军装甲纵队之中,沿着175国道向维莱博卡日的镇中心长驱直入,直至坦克戏剧性地因“萤火虫”的弹片抛锚时,才停下了脚步,而这一手看似英勇的单车奔袭,只能体现出魏特曼并不是一个负责任的领导者,而是一个不计后果的鲁莽战士。

6月13日上午,自高风农场(Les Hauts-Vents)开始,直至维莱博卡日的镇中心的这一段旅途上,212号“虎”式的所经历的每一个时刻,都充满了不可预知的不确定性 —— 命运之神随时都可以重新进行一次检定,骰出1d20=1,将所谓的“传奇般的胜利”改写为与汉内斯·菲利普森的结局相仿的那种干涩、残酷却又现实的惨败。

为了距离死神的召见更进一步,魏特曼呼唤他的年轻战友们,与他一同涉入那些超乎寻常的风险之中。

一张非官方的照片,摄于1944年6月维莱博卡日战斗结束之后的某日,拍摄地点可能是SS第101重装甲营第2连的连部,照片中的魏特曼满面愁容。

1944年8月8日,魏特曼最后一次在诺曼底的土地上扔下骰子,收获了SS第101重装甲营在桑托(Cintheaux)地区的惨败。当时,作为SS第101重装甲营的代理营长,魏特曼与SS第12“青年团”装甲师师长库尔特·迈尔经过一番商讨,决定像演习那样将“虎”式坦克部署在广阔的平原上。

在这次行动之前,德军没有进行任何的侦察,因此,他们并没有察觉到那些埋伏在“虎”式左右两翼的英联邦坦克。从战后的角度来看,这一迷惑举措着实令人感到不解,到了魏特曼或者迈尔那样级别的指挥官,本应以理性且明智的态度去对待每一场战斗,但他们却无一例外地在那一时刻失职了。最后,在英军及加军坦克的交叉火力下,短短几分钟内,SS第101重装甲营接连折损5辆“虎”式。这一次,与魏特曼并肩战斗的年轻士兵们,与他一起踏上了不归路。

然而,时至今日,许多历史学家仍竭尽全力地维护着二战德军装甲部队军官所固有的英雄形象,为那些令人感到畏惧的战绩记录以及传奇般的经典战例而据理力争,让这些在冷战期间被树立起的谦逊可靠且近乎不可战胜的无害神像永葆青春活力。

“在这些紧张的战斗时刻当中,死亡已经失去了它那令人畏惧的一面,我们早已不再去考虑这些东西了,如果死神不期而至,这样也挺好的……”