新罗岛民张保皋赤山“翻身”

作者: 高洪超

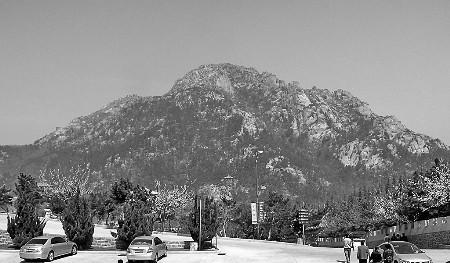

在“北方渔港” 石岛湾畔,因1100多年前一个新罗籍退伍兵留下的遗迹,一个日本僧人写的旅行日记,海拔314米的赤山和法华院有了“一寺连三国”的独特声誉。

那个新罗籍退伍兵的中国名叫“张保皋(宝高)”,朝鲜半岛史料则记之为“弓福”、“弓巴”,他是今天赤山法华院的创建者。

逃离朝鲜半岛入唐求生存

张保皋生活在朝鲜半岛的统一新罗时代(公元668年—公元901年),生年不详,被刺杀于公元846年。

张保皋渡海入唐完全是出于自愿,并非今天韩国电影所演的“被贩卖”。当时,新罗人渡海入唐的动机无非有两个,但都出于带有奴隶制种姓残余的新罗骨品制压力。一是入唐求学,以期回国后有晋升机会,出身低等的新罗留学生属于此类。另一类是骨品等级外的地方民为生存,逃离朝鲜半岛,“适彼乐土”入唐,张保皋属于此类。

望文生义,骨品制就是以人的骨头确定社会地位。那时不像现在,人的骨头是不可置换的,所以,骨品制跟中国魏晋门阀制度差不多。骨品制包括骨制、头品制。骨制又分圣骨、真骨,头品制分6等,从最高六头品到最低一头品,两个制度只适用于新罗王京(今韩国庆州)居民,本质是新罗王朝利益集团内部的八等分级和利益分配表,王京之外的地方民则在8等之外。

渡海到唐的新罗人,以张保皋为代表的等外人居多,他们不到唐都长安,散居中国沿海,今天的日照、石岛等地出现了新罗人聚居村——新罗坊、新罗所。晚唐虽是乱世但对周边地区仍有吸引力,开放气度犹在,对异国流民实行“国民待遇”,当时的登州府就设有勾当新罗所,相当于今天的外事办,专门负责公验(护照)等事务。

晚唐人杜牧的《樊川文集》卷六《张保皋郑年传》最早记下了这个新罗岛民的人生痕迹,因他“善斗”。

杜牧记载“张保皋、郑年者,自其国来徐州,为军中小将。保皋年三十,郑年少十岁,兄呼保皋,俱善斗战,骑而挥枪,其本国与徐州无有能敌者”。

“骑而挥枪”,寥寥数笔,一个擅战的骑士跃然纸间。但《新唐书》并无“小将”这一武职,“军中小将”不过是誉称而非实职。一个力证就是公元819年,张保皋参加平定淄青镇节度使李师道叛乱后,唐政府为减轻财政压力,自821年开始逐年裁军,军官转任地方官,士兵退伍,此后张保皋出现在赤山浦(今石岛赤山)。

这时的石岛远离中原战乱,聚居了大量新罗人,张保皋经历过大世面,自然鹤立鸡群。此后到《三国史记》记载张保皋于公元828年到王京晋见新罗王的7年间,通过以赤山浦为据点的海上贸易,张保皋聚集起大量财富,这个在新罗不可能有出头之日的“岛民”终于第一次彻底翻身。

这个新罗人的势力究竟有多大,从当时法华院常住僧30多人,寺庄年收租粮500石可见一斑。唐代一石约为今天的59公斤,500石就是29500公斤,而唐朝九品官的月俸不过5石米。

因一座法华院和两个外国人张保皋、圆仁,海拔314米的赤山名响东北亚

心随财长,欲随心重,张保皋不再是早年为生存到唐朝当兵吃粮“卖命”的毛头小子,他建起赤山法华院,聚拢侨居赤山的新罗人。唐朝的寺院分官寺、民寺、私寺,私寺系有权或有财者出资所建,张保皋所建的赤山法华院显然属于“私寺”。唐武宗会昌年间,赤山法华院被毁。武宗灭佛,原因纷纭,若仅从赤山法华院的肇建和实力看,今人也许能揣摩出一种不同寻常的深因。

原本无姓入唐后叫“张保皋”

关于张保皋,流传至今的史料比较丰富。在中国,有杜牧(公元803-853年)的《樊川文集》卷六《张保皋郑年传》,北宋人宋祁、欧阳修等编成于1060年的《新唐书-东夷传》。而其后200多年由朝鲜半岛人编撰的朝文史料《三国史记》则记其名为“弓福”,再后的汉文史料《三国遗事》则记其名为“弓巴”。

《三国史记》是最早记录张保皋事迹的朝文史料。 《三国史记》的作者是高丽王朝官员金富轼(1075-1151年)。金富轼是史学家,出生于新罗王室,曾祖父是高丽王京庆州总督,父亲和三个兄弟也都是高丽官员,金富轼在朝鲜半岛史学中的地位相当于中国的司马迁,但对张保皋这个出身等外的“岛民”,金富轼依然没有摆脱骨品制的偏见。

以一般人都能接受的逻辑推理,张保皋以无名无姓侧微之身入唐淘金,不仅积累了财富、人脉和武功,而且拥有了“张保皋”这个身份符号,回国后绝不会再以“弓福”、“弓巴”之名行事,更不会接受“弓福大使”这样不伦不类的称呼。然而,两百年后,金富轼写历史书,记其名“弓福”而不记“张保皋”,骨子里对张出身的歧视隐约笔端。金富轼比张保皋晚出生229年,新罗社会依然奉行出身论,只有金富轼这样的贵族才有姓,平民根本没有姓,当年,“弓福”、 “弓巴”的社会地位可想而知。

如果说”弓福”的汉名是意译,那么高丽僧人一然(1206~1289)于13世纪80年代以古汉语撰著的《三国遗事》,则干脆直接写成”弓巴”。 韩文中,”福”、”巴”都是小孩之意,冠以”弓”字,只是说”擅长射箭的小孩”,没有姓名符号的区分功能。

张保皋回新罗10年后,日本僧人圆仁曾两次寓居赤山法华院达27个月,受到新罗僧和居民的热心接待。圆仁没有与张保皋谋面,但写过致张保皋的感谢信,他的日记体旅行回忆录《入唐求法巡礼行记》记载其名为”张宝高”,而没有记为”弓福”、”弓巴”。这个日本人的记载再次证明,在中国徐州、赤山的从军和贸易中,那个”弓巴”、”弓福”肯定以”张保皋”这个名字行事,回国后,他怎么会收起”张保皋”这个名头呢?

这个擅使枪的新罗人是出身侧微的“岛民”,少时贫寒、青年有成、晚年被刺死,身世跌宕,一度被视为“乱臣贼子”。1100多年后的今天,这个“岛民”又经历了身后名藉藉、近年名鹊起的“二次翻身”

在赤山这个三面环山、东朝大海的禅院和旅游胜地,站在张保皋铜像下,静下心来,可以窥见历史之于个人生前身后命运安排的吊诡和不容分说。

衣锦还国死于等级歧视

张保皋入唐“ 淘金” 成 功翻身,筹建寺院,开展海上贸易,从精神和物质两方面,充当一方新罗人的精神和组织领袖,但他只是当时众多新罗人的“异数”。

此前被平定的李师道具有高丽血统,这个割据今山东的淄青节度使控制了山东半岛沿海的海上贸易,其中一项就是买卖“新罗奴”。828年,挟军功之名、海外贸易之富,张保皋自赤山渡海衣锦还乡,求见兴德王。

关于这次晋见,《樊川文集》记载“遍中国以新罗人为奴婢,愿得镇清海,使贼不得掠人西去”。此后,受封为“大使”的张保皋在朝鲜半岛最南端的海道要冲莞岛(今莞岛郡)设立清海镇,除海盗,禁止买卖新罗人,并开展对唐、日贸易。“大使”这个奇特官职,实际上反映了新罗王朝权力集团对张保皋的两难心态。新罗官制并无“大使”官名,但若授予张保皋其他贵族同有的官职,则难免让新罗贵族感到羞辱,单独另设“大使”官职,则既解决了张保皋势力对于现行体制的政治诉求,又照顾了新罗贵族的面子。

有资料显示,这位清海镇“大使”还对外出租船只、水手、艄工、译语等。若是真的,连船带人一起出租正是现代远洋运输中“期租”,说明张保皋的海上贸易帝国还对外输出经营人才和经营模式。张保皋坐镇清海,唐政府多次发禁令,“新罗奴” 买卖的两头被扼住,《新唐书-新罗传》 载,“自太和(827-835)后,海上无鬻新罗人者”。国际海洋贸易积累了雄厚实力,自然要求政治话语权。张保皋先帮新罗国第45代君主金祐徴登基,年,金祐徴去世,他又扶立第46代君主文圣王金庆膺。这一次,张保皋想立自己的女儿为王妃,通过与皇室联姻改变自身的社会等级地位。对从社会最底层起家的张保皋来说,这真是”英雄末路”,也是身处新罗社会的无奈选择。但新罗贵族以”夫妇之道,人之大伦也。今弓福,海岛人也,其女岂可配王室?”彻底击碎了张保皋的翻身梦。

站在张保皋铜像下,可以窥见历史之于个人生前身后命运安排的吊诡和不容分说

外表是实力雄厚的地方实力派,内心却每每痛楚于卑贱的出身,这种矛盾不得解,终于,在846年张保皋发起朝鲜半岛历史上有名的”弓福之乱”。新罗王知道打不过张保皋,使出了”掏心计”,一个叫阎长的刺客假装投靠张保皋,趁他饮宴酒醉,拔剑斩走了那颗聪明的头颅。从此,不仅尸骨无存,而且背负”乱臣贼子”的骂名,张保皋陷于历史的长期黑暗。

上世纪韩国引发“张保皋热”

到了近代,出于“ 贸易 立国”、“海洋韩国”的现实政治和经济需要,加上赤山法华院遗址被发现,张保皋再次“翻身”。

上世纪80年代赤山法华院遗址被发现,引起了韩国国内的“张保皋热”。当时,两国尚未正式建交,韩国方面仍准备出资重建赤山法华院,但提出要立碑载明“赤山法华院是在唐新罗人自治区”、“赤山法华院是张保皋在海外的殖民据点”,遭到拒绝。1992年中韩建交,次年,张保皋纪念塔就在赤山法华院迅速竖起,韩国总统金泳三还亲自题写碑文。

此后,不仅“张保皋”之名成为小说、电影的主人公,连朝鲜半岛近代文学家李光洙也说,“过去虽然也出现过像弓福这样风靡全亚洲的大实业家,但是到了近代我们朝鲜人所丧失的最大能力之一就是赚钱的能力。”

其实,这些哀荣跟当年惨死的“弓福”、今天依旧尸首分离的游魂,又有何干?