安保斗争–日本战后最大的一场社会运动

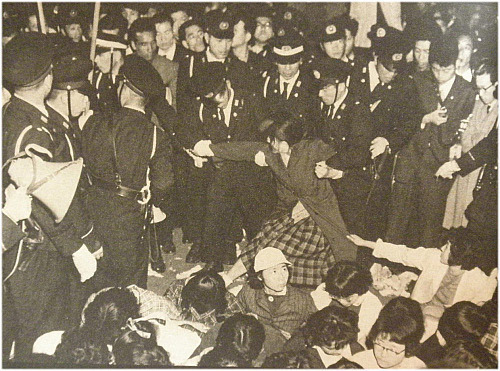

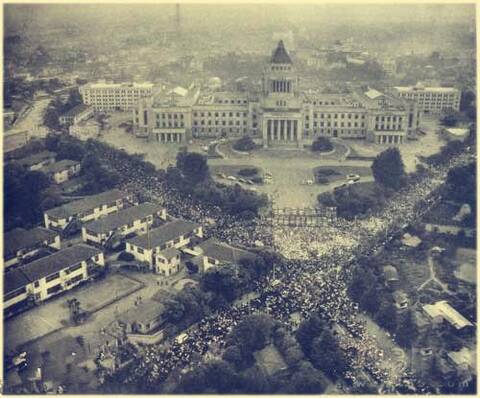

1960 年6月15日,超过了十万人聚集在日本国会山庄的外头,将它团团包围。人群中有许多年轻的学生面孔,他们站在第一线,隔着围墙及铁门,和警察对峙着。

突然之间,有人破坏了国会山庄南边的大门,冲破了封锁线。

消息很快传开,附近的群众立刻蜂拥而上,闯进国会外头的广场。年轻的学生们手上拿着旗帜和木棍,拼了命的往前冲,另一方的警察则戴着头盔,挥着警棍,并且派出两辆强力的喷水车,想把抗议的群众阻止在外。

原本严肃的国会殿堂,顿时成为了民众与警方大乱斗的战场。在激烈推挤中,许多学生受了伤,有些人支持不住,倒在地上,但有更多人,继续冲撞着警方的防线。他们朝警方丢掷棍棒、石块,甚至将警备车推倒,放火焚烧。

混乱之中,有个女孩子失去意识,被同行伙伴抬了出来。她穿着白色的上衣,深蓝色的裤子,头上的鲜血直流。她叫桦美智子,是位东京大学的三年级学生,那年22 岁。在这场冲突中,她是第一个,也是唯一一个牺牲生命的人。

桦美智子死亡的消息传回了抗争现场,引起群情激愤,也震撼了参与抗争的学生。学生们都说,这正是警方使用暴力、执法过当的证据;警方却宣称,桦美智子是在人群中意外跌倒而身亡。

隔一天,桦美智子的朋友们在东京大学校园内,为她举办了悼念仪式。那天飘着细雨,但许多人撑伞涌到了现场,主办单位挂起大型布条,抗议政府「虐杀」学生。人们说,不能让她的生命白白牺牲。

两天之后,日本的七间大报社,包括《读卖》、《朝日》和《产经新闻》,刊出了一份联合声明。声明中,他们谴责暴力,对6月15日的流血事件表达忧心,并且重申民主和国会尊严的重要性。不过,报社的发言,究竟是站在学生这一边,还是站在警察那一边,其实颇为暧昧,一直以来,他们对政府的批评并不多。

6月15日那天来到国会大楼前的人们,都是为了抗议《日美安全保障条约》(简称:安保条约)而来的。这份条约在1951年第一次签定,当时美军刚刚要结束二次大战之后对日本的占领。

根据这份条约,美国与日本将结为军事同盟。虽然按照二次大战后的规定,日本自己不能拥有军队,也不能对外发动战争,但是它将提供美军驻扎的基地,成为美国在亚洲的战略前线。

表面上看来,安保条约让日本和美国成为盟友,可是说穿了,美国是老大,日本只是跟班,双方的关系并不平等。同一时间的其他东亚国家,像是南韩,也和日本一样,扮演起美国小弟的角色。他们要共同对抗、联手防堵的,则是以苏联为首的社会主义国家。

安保条约第一次签订时,就有许多日本民众表达过反对意见。在二次大战后的日本,不少人对于康米主义抱着好感,反倒对占领过日本的美国,心理有些厌恶。除此之外,二次大战才结束不久,人们对战争的记忆还鲜明,很多人只期望和平的日子,对军事同盟这类的事情实在难以苟同──没有人想再卷入另一场战争了。

只是,当时的国际局势并不容日本说不,在二次大战中吃了败战的日本,此时姿态很低,很多事情只能任凭美国决定。当年的安保条约,也就在这种情况下签订了。

过了将近十年,美日双方政府高层又开始交涉,打算在前一份安保条约的基础上,另外签一份新条约。根据新条约,日本在双方的军事同盟中,将扮演更主动的角色,不但要提供基地给美军使用,要是真有战争发生,更必须积极地协助防御。日本政府说,这象征着表示日本可以走向「独立」,不再只是美国的附庸。

但这只是政府单方面的说法,很多人并不买帐。修改安保条约的消息,又一次引起了国内的反弹。人们不懂,日本已经当了美国这么多年的小弟,难道还要继续当下去吗?社会上因此出现了反对的声浪。

不过,如果只是这样,还不足以让民众走上街头、包围国会。

在安保条约的问题浮现两年以前,执政的日本首相岸信介,早就已经由于施政问题,一再引发社会上的不满。比如两年前,他曾经打算修正「警察职务执行法」(简称警职法),大幅提高警察执勤的权限。岸信介对外宣称的借口,是要借着修正法条,加强公共安全与秩序的维护。

但很多人的眼中看来,所谓公共安全什么的,根本只是借口。岸信介的举动,说穿了就是在扩张政府权力,企图打压反对的声音。

岸信介是个很奇特的政治人物,他是今天日本首相安倍晋三的外祖父,曾经参与过二次世界大战,并且在战后被认定为甲级战犯,关进了东京的巢鸭监狱。后来在军事大审中,他意外没被追究责任,逃过一死,最后还当上了首相,成为日本政坛的「不死鸟」、昭和时代的「妖怪」。

不过这位政坛不死鸟,却在打算修正警职法的时候,碰了一鼻子灰。

在很多人眼中,岸信介本来就是个观念保守老旧的政治人物,他热爱权力,政治手段高明,但却没什么进步的理念,对民主或人权也漫不在乎。修正警职法一事,似乎正坐实了外界对他的怀疑和批评。

当时有许多知识界的人士串连起来,举办大规模的抗争,并且积极与在野党合作,阻止法案的通过。

这是一次成功的社会运动,不但成功挡下了警职法的修正,更为将来的抗议行动提供了基础。经过这次演练,反对岸信介政府的团体间已经建立了默契,知道如何沟通、协调和合作。所以,当签订安保条约的消息传出,他们很快就又集结起来,成立了名为「安保改定阻止国民会议」的组织,准备再一次挑战岸信介的施政。

在这个大组织下,有许多目标各不相同的小团体,有人代表妇女,有人代表劳工,也有人是和平主义者,还有一些人是以守护宪法为职志。虽然理念各不相同,但却有一个共同的目标:反对安保条约。

在众多团体当中,行动最为积极、甚至激进的,就属「全日本学生自治会总连合」——简称「全学连」。

顾名思义,全学连是个由学生组成的团体,因为年轻,成员们大多还充满着理想与热情,做起事来冲劲十足。担任全学连委员长、负责带头的学生名叫唐牛健太郎,那年才22岁,还是个北海道大学的大学生。

在反对安保条约的活动中,全学连一直在站在第一线──他们是这场运动中的鹰派。

早在1959年11月,全学连就率领了一万多人,展开突击行动,冲破了国会的大门,和警方发生激烈冲突,成为反对安保条约行动中的第一波高峰。

这次抗争成功引起了外界的关注。然而,很多人并不赞同全学连过于激进的举动。日本政府在当天发表声明,严词批评全学连玷污了国会殿堂;就连全学连的盟友都出面谴责,担心暴力抗争的社会观感不好,可能引起反效果。隔天,警方派人搜索了全学连的总部,发起抗议活动的领导人,也遭到逮捕。

不过,面对批评声浪和官方追杀,全学连没有退却。

1960年的1月15日,全学连的成员接到消息,知道岸信介准备搭机前往美国,亲自与美方洽谈安保条约的修正。他们在半夜冲到机场示威抗议,大批人群塞满了出境大厅,学生们拿起机场餐厅的椅子,组成路障,打算阻止岸信介出国,结果在机场与警方发生严重肢体冲突。

但抗争没有成功,在大批警力出动的情况下,岸信介还是按照他的计画,飞往美国首都华盛顿。

相较于全学连激烈的抗争,其他团体采取的手段明显和缓许多。有人发起连署活动,收集签名,也有人发动游行请愿,向国会施压。只是在全学连眼中,这种过于温和的行动,不可能达到任何成果。当外界批评全学连激烈的行动策略,他们反唇相讥,说秩序井然的游行活动,只是大拜祭,跟进香团没有两样。

其实,当时日本社会对于安保条约,并不存在一面倒的意见。根据1960 年3 月的民调,支持和反对的安保条约的比例,大概各占了两成多。不赞成的人,多是出于反战的心理,而赞成的人,则是认为与美国合作有利经济发展。

更重要的是,有高达五成的人,面对询问,只回答「没意见」、「不知道」。换句话说,反安保运动面对的敌人,与其说是热情拥护岸信介的支持者,倒不如说是社会上的冷漠与无知。

当然,随着反安保团体的努力宣传,已经有越来越多人对政府的决定抱持怀疑。但讽刺的是,真正让反安保势力到达颠峰的,不是别人,正是一直以来主导着安保条约修正的岸信介。

1960年5月19日,日本众议院正要举办投票,决定是否承认新的安保条约。

那是个漫长的一天,执政党与在野党之间,一直没有取得共识,会议从早上一直开到了半夜。各个抗争团体,包括全学连,都在当天发动紧急动员令,在国会的外头,群众聚集越聚越多,抗议的声音也越来越大。

岸信介所领导的执政党,看来是准备利用人数优势,在投票时强行通关。反对党的议员,态度也很强硬,没有打算轻易放水,他们占领了国会主席台,不让议长上台,尽全力杯葛会议进行。

面对这种僵局,岸信介坚持贯彻意志,不能有所退却,法案一定要通过。对他而来,安保条约已经不是一条普通的法案,而是关乎他的尊严,更是他的政权能否维系的关键。

当天晚上十点多,和他同一阵营的国会议长清濑一郎,派出了五百名警察进入议场,强行赶走反对党的议员,并且在他们缺席的情况下,宣布开会,进行投票。

凌晨十二点多,投票程序完成,新的安保条约正式宣布通过。

但是这个令人意外的、彻底破坏民主机制的举动,立刻引起群情哗然。

隔天的报纸上,出现对于岸信介政权的批评,指责他不顾民主程序,侵犯国会权力。反对安保的声浪,随之迅速高涨。就连在岸信介所属的自民党内,也传出了不满的声音,和他不同的派系的政治人物,更打算趁这个机会打击岸信介。

岸信介的举动,点燃了民间的怒火。从那天开始,反安保的抗争规模越来越大,声势越来越强,人们不只要质疑国会决议的正当性,更要求岸信介主动下台负责。根据当时朝日新闻的民调,在国会事件一周后,岸信介政府的支持度跌到了只剩12%。

向来最活跃的全学连,带领着大批学生,直接包围岸信介的官邸,高喊「打倒岸信介」。在民众情绪最高昂的时候,甚至有人喊着「杀死岸信介!」、「杀!杀!」。

但岸信介仿佛是觉得这样还不够。在强行投票事件发生几天后,他召开记者会,态度依旧强硬。面对汹涌而来的批评,他说:「电影院和棒球场都客满,比上街抗议的人数还多,我不认为民众有什么意见。」

几天之后,他再一次面对记者,仍然强调:「现在外头抗议有很多声音,但我想要倾听沉默的大多数(声なき声,直译为无声之声)。」显然完全没有把反对者放在眼中。

岸信介的发言,有如火上加油,激发更多人走上街头。后藤新平的外孙、知名作家鹤见俊辅,就发起「沉默的大多数协会」,反击岸信介在记者会的发言。

东京大学政治学教授丸山真男,也在报上发表文章,支持国民对公共事务自发性的关心,他把这场抗议活动,看成日本民主能否更加健全的一场试炼。他说,这是日本民主历史上,前所未有的危机,却有是前有未有的契机。

从6月份起,反安保的抗议活动进入了最高峰,全日本参与的人数超过上百万,而且来自各行各业,有男有女,几乎成为一场全民运动。他们情绪高昂,高声表达对政府破坏游戏规则的不满。

光是在6月4日当天,日本全国就有超过五百万人参加抗议活动。日本铁路公司的成员,选择以罢工表达他们的不满,造成上千个火车班次,不是停开,就是误点。不少商店也在全国商工联合会的领导下,休店一天,以示抗议。农民、劳工、护士、家庭主妇,甚至是高中生,全都站了出来,他们举着牌子,抗议「暗黑国会」,呼吁「日本不能嫁给美国」。

面对罢工罢市带来的混乱,日本政府没有丝毫让步,反倒指责罢工违法,并对外表示「遗憾」。

但是让日本政府头痛的问题还在后面。

6月10日,美国白宫新闻秘书哈格第(James Campbell Hagerty)搭乘着飞机抵达日本。他此行的目的,原本是代表美国政府和日方协商,安排之后总统艾森豪访问日本的行程。没想到,在机场外头迎接他的,却是一群愤怒的民众。

哈格第的座车,才刚刚从羽田机场出发,就被团团围住。当时从机场到东京市区还没有高速公路,所以抗议人们很容易就聚集起来。人们不顾车子里头坐着美国来的外宾,拿着石块和棍棒就开始攻击。

坐在凯迪拉克轿车内的哈格第脸色很差,负责外宾安全的警察队更是紧张,万一出了什么差错,他们可担当不起。

眼看现场即将失控,美方连忙派出了一驾直升机,把哈格第从地面接走,让他得以脱身。

当时哈格第的儿子也坐在直升机上,根据他的说法,就连直升机在起飞之际,民众手中的石块也不断砸过来,有些甚至直接命中了直升机机体。

为了给美国一个交代,日本警察逮捕了曾在当场指挥群众的学生,并且搜索了相关组织,结果引发更大的不满。搜索隔天,全学连就带领着群众,包围了东京的警视厅。

这场混乱的迎宾活动,让岸信介的政府灰头土脸。美方对于他们的危机处理能力,更是大打问号。也是因为这场抗争,美方才意识到:原来在日本国内有这么强烈的反美情绪。

即便如此,岸信介等人还是不打算低头。因为在他们看来,抗议群众不过是一群暴民,政府不能屈服,必须采取更强硬的手段,予以镇压。更重要的是,他们的内部讨论中,大家都口径一致,认为这事件并不单纯,是国际康米主义者在背后操纵。

岸信介等人的推测并非毫无道理。反对安保条约的人群中,的确有许多人对康米主义抱着同情态度;在整场抗争中扮演要角的全学连,与日本的康米主义者关系也很密切。而日本社会党的领袖浅沼稻次郎,前一年才刚刚访问北京,并且发表演说,强调「美帝国主义是中日人民共同的敌人。」

当反安保运动在日本风起云涌之际,中国也曾经大力声援。1960年5月9日,北京的广场上聚集了上百万人,高呼:「打倒美帝国主义!」。从那一天起,在中国各地的大都市,包括天津、长春、成都、沈阳、重庆、杭州,反对安保的示威活动一个接着一个出现,李德胜更透过人民日报表示,宣示「统一战线」的决心。

不过,把一切问题源头都推给康米党,只是表示岸信介政权错估了情势,也或许因为如此,他们让自己在外界看来更加麻木不仁。抗争的人群当中,固然有康米主义份子,但成员却是来自四面八方,三教九流,远比岸信介等人宣称的更为复杂。有些人的想法很简单,只是纯粹出于对岸信介的厌恶;也有人想的很远大,想让安保抗争变成一场「世界革命」的起点,掀起更大规模的运动。

在机场抗争的隔一天,三千多名大学教授发起游行。在此之前,他们已经上街过好几次。美国大使馆和首相官邸的外头,都聚集了大批群众,国会外头抗议的民众也没有散去。反安保的声浪,一天比一天高涨。

终于,在6月15号,发生了那一场震撼人心的流血冲突,带走了桦美智子的生命。

在6月15日的突击中,除了丧命的桦美智子,有几百名学生因为受伤进了医院,其中有几十位甚至到了重伤的程度。

学生受伤的原因,除了与警方的冲突以外,还有一些受到了支持岸信介的右翼份子袭击。他们举着「维新行动队」的旗帜,拿着木棍和铁棒,加入了混战,负责维护秩序的警察,对于右翼团体的倒是睁一只眼闭一只眼,并未太积极制止。

眼看情势动荡,岸信介曾经几度想出动自卫队镇压群众,甚至一连下了几次命令。但是职掌自卫队的官员赤诚宗德,坚持军队不能与国民为敌,拒绝了岸信介的要求。如果不是这样,安保抗争中或许将有更多人流血,甚至有更多人牺牲。

桦美智子的父亲是位大学教授。在事件过后两天,抗议群众在国会南门外头架设了临时的纪念场所。他和太太,带着鲜花到了现场,和众人一同悼念逝去的女儿。

眼看学生在国会前溅血,东京大学校长茅诚司也发表声明,强调学生固然应该为激进的行动负责,但真正的问题,出在破坏民主规则的政治人物身上。他说,如果不是对现状感到绝望,学生何须采取这样的行动?他也呼吁,国会应该尽快亡羊补牢,回归民主法治与责任政治的精神,才能让社会恢复平静。

以东大校长在日本社会的地位,他的发言自然特别受到重视。没想到声明一发布,日本政府毫不领情,甚至狠狠回击。担任文部大臣(相当于教育部长)的松田竹千代,跳出来指责东京大学忘记了自己作为教育者的身分。

然而,学生们抗议「虐杀」的声音还未稍歇,国会外头气氛仍然紧绷的时刻,安保条约却在6月19日默默地「自动生效」。

原来,按照日本法律规定,对外签署的条约,只要众议院表决通过,就算上一级的参议院尚未表决,三十天后也会自动产生效力。从岸信介动用警察、强行表决的那天算起,这一天正好是第三十天。

抗议群众不是不知道会有这样的结局。安保条约自动生效的前一天,全学连、沉默的大多数协会,和其他团体再次发起大规模抗争,主办单位宣称,当天有包围国会的现场有数十万人,像是最后的奋力一击。

日本各地也有不同的声援活动。在大阪,学生们占领的市内主要的干道御堂筋,有人高举着牌子,上头写着:「美智子上天堂,岸信介下地狱。」

只是,尽管抗议声依旧不绝于耳,却也无法改变什么。

午夜十二点钟声一响,一切已经难以回天。在国会外头的广场上,有人哭了起来,有人愤怒的大声怒吼。抗争领导人之一的岛成郎,当时担任全学连的书记长,多年之后,他回想那一刻的情形,只记得一种无法压抑的呕吐感不断袭来,让他忍不住蹲坐在地上。

三十多天的激烈抗争,在那一刻看来,只像是一场空。

隔一天,岸信介政府出面发表谈话,宣布安保条约生效,谈话中不忘补上一枪,强调反对安保的,只是社会上一小撮的国际康米主义份子,不能代表民意,并且再次重申:谴责暴力。几天后,美日双方正式批准、交换了条约。

反对的声音还在努力。在野党想用一切可能的手段,阻止安保条约生效,甚至不惜要集体辞职。他们说,法案表决的过程缺乏正当性,根本违宪。游行和罢工也还在继续,很多人不愿意轻易离去。

可是抗争已经在退潮。

美日双方交换安保条约的同一天,饱受批评的岸信介,也召开记者会,宣布辞职下台。岸信介一走,更让许多人失去了抗议的目标,民众因为愤怒而累积的能量,失去了着力点,也开始迅速消散。

轰轰烈烈的安保抗争,就这样失败了吗?曾经走上街头的几百万人,难道都不算数吗?

在运动的最高潮,曾经有东大的学生怀疑地询问他们的老师丸山真男,想知道这一切究竟有什么意义。据说丸山真男在黑板上画了一个大圆圈,又在圆圈中画了好几个小孔。他说,「安保条约就像那个大圆圈,而人们的行动就是这些小孔。」仿佛是在说,只要反对的声音还在,不论多么微小,总是能够造成一些改变。

身为日本战后最重要的政治思想家,丸山真男对于抗争一直是乐观的,就算到最后依然如此。他总是认为,民主不是教科书上的定义,而是不断追求的过程,需要用行动一次又一次地定义,是一场永久的革命。它必须一直是进行式,而不能变成完成式。

他也说,真正的公民,应该像是佛教里的「在家修行」,不用剃发,不用出家,不用把政治当成职业,只要多数人对政治事务保持关心,让政治走入日常生活,而非把持在少数专业政客的手上,就能维系民主制度的运作。从这个角度看,安保抗争唤起了大家对政治的关心,并不能算是失败。

不过,不是所有人都像丸山真男这样乐观。

6月19日凌晨,安保条约自然生效的那个刹那,丸山真男说自己只是看了一下手表,心里想着「时间过了啊。」

同一时间,他的朋友、社会评论家清水几太郎则是带着家人,在国会大门的外头嚎啕大哭。他对安保抗争有着很深的寄望,面对这样结果,他无法抑制自己的挫败感,无法不感觉到彻底的失败。

同样的挫败感,也在全学连内部开始发酵,而且逐渐演变成彼此攻击的理由。为什么几百万人上街头,却没有办法得到想要的成果?全学连成员间的矛盾,随着抗争的落幕,变得越来越尖锐,社团内部的主流派,也成为检讨的箭靶。

他们被说是缺乏领导能力,战术和战略都十分混乱,甚至连抗议的目标都搞不清楚──全学连内部,对于抗争目标向来有两个不同的声音,一个认为关键是要把岸信介拉下台,另一个则认为真正的敌人是美帝国主义。全学连内的非主流派,大声指责主流派从一开始,就把大家带往了错误的方向,注定失败。

安保抗争创造了全学连历史上的最高峰,却也让它走向分裂与崩坏。有人无法忘怀抗争的激情,需要灯光,需要舞台,却又无法找到同等规模的舞台,只能不断用越来越激烈的手段,想要吸引外界的注意,甚至走向了近乎恐怖主义的形式。结果引起了社会普遍的反感,甚至恐惧,反倒更快地加速边缘化。

安保抗争到底改变了什么?

在岸信介下台之后,新的首相池田勇人上台。他与岸信介同样属于保守的自民党,可是作风不一样。他喊出了口号,号称要让十年之内让日本人的薪资成长一倍,因而开启了日本经济快速成长的年代。

人们说,自民党依然威权,可是在安保抗争后变「软」了,不在政治上和民众硬碰硬,而是把大家的注意力导向经济发展。之后自民党继续执政几十年,而民间的抗争力量,则是日益萎缩。这究竟是政府的胜利,还是群众的胜利,一时之间似乎很难说的清楚了。

抗争也改变了每个参与的生命,不论是往哪个方向。他们其中有些人,在激情过后,突然感觉到了对于知识的巨大匮乏;有一位名叫吉本隆明的新左翼思想家,在事件过后,有好长一段时间都无法重振精神。

从5月19日开始,三十多天内流下的血与泪,经历的推挤与冲撞,让很多人在短时间内,都还没办法找出理解的方法。而这一场日本战后历史上最大规模的抗争,因为它是如此激烈,如此复杂,召唤的情感如此巨大,注定会在几十年后依旧引起争辩和讨论,无论它究竟是成功或失败,亦或是荒唐,还是伟大。