教育无他,唯爱与榜样而已——雅努什·科扎克的传奇人生

科扎克欣然陪伴孩子上火车,成为个人面对纳粹勇敢与无私的象征。但在其学徒米沙·弗罗布莱夫斯基看来,科扎克决定做儿童医生,放弃医学和文学,照顾孤儿,陪着犹太儿童住进犹太区,陪着儿童去特雷布林卡集中营,都源自他的本性——科扎克就是这样的人。

雅努什·科扎克(Janusz Korczak),原名亨里克·哥德施密特,也被人成为”老医生”或”医生先生”(1878或1879年7月22日出生,1942年8月5日或6日去世,死于特雷布林卡德国纳粹集中营) 医生、作家、记者、社会活动家,波兰军官。科扎克曾宣称:自己一辈子既是波兰人,也是犹太人。

一

1942年8月6日,波兰华沙地区的乌斯赫拉布拉兹火车站,在一群德国警察的皮鞭和枪支下,雅努什·科扎克带着他的孤儿院的犹太孩子们,平静而庄严地走上火车,走向特雷布林卡纳粹集中营。他一手拉着一个孩子,眼睛直视前方,仿佛看到的是未来。孩子们和自己的老师一起,没有哭闹,没有尖叫,而是排成四队。这支衣衫褴褛、面黄肌瘦的儿童队伍里,有人举着小国王马特一世的旗帜——马特一世是科扎克笔下的小说《小国王:马特一世执政记》里的主人公,一个勇敢、无畏,最终被无情流放的小男孩。

科扎克和孩子们的雕像

这一幕,是波兰教育家、儿童作家、儿童科学家雅努什·科扎克留给世人最动人的身影,后人用雕塑定格在华沙的广场上。在他去世后的1948年,科扎克被授予波兰复兴骑士十字勋章。联合国教科文组织将1978-1979年命名为“雅努什·科扎克年”,以缅怀他拒绝在战争中抛弃孤儿而被纳粹谋杀的英勇和无私。

二

雅努什·科扎克的父亲本是个大律师,但精神疾病让他不断地在“慈父”和“暴君”间转换。上学后,科扎克又进入一个“纪律严苛、课程无聊、氛围压抑”的环境,小小的他学到了终身难忘的一课:儿童得不到成人的尊重。父亲去世后,18岁的他不得不做家教补贴家用,这让他发现,自己十分喜欢给孩子们上课。进入医学院后,他选择了儿科作为自己的方向,并且开始帮助流浪儿童。在日俄战争中,他曾作为军医来到中国东北,在一家私塾看到打孩子用的戒尺后,他竟想方设法把它买了下来,虽然他知道一定会有一把新的戒尺出现。

1906年,从日俄战场上回来的科扎克来到医院,再次做起了住院医生。他在儿童医院工作了七年。他想到,儿童身患疾病,作为医生,在治好他们的疾病后,不得不眼看着他们重新回到原来的那个黑暗世界,而他的医生身份让他对此无能为力。这种遗憾和痛苦,让他萌发了举办儿童夏令营的念头。

于是在1907年夏天,他组织了一个由150个来自犹太穷苦家庭的孩子参加的夏令营。在经历了许多挫折后,他开始尝试新的管理办法,在夏令营中建立儿童法院,让孩子发生冲突时,学习通过法院进行裁决。也就是在这段时间里,他遇到了他后来生活和工作中的重要伴侣,斯黛法·维尔金斯卡。他与这位女士有着共同的梦想,就是一起构筑贫苦儿童的理想天堂。

科扎克与他一生的灵魂及事业伴侣——斯黛法·维尔金斯卡

在这一理想和决心的促使下,1910年,科扎克终于辞去儿童医院的工作,决定在华沙开办一所孤儿院。这个决定遭到了很多人的反对,但他对此坚定不移。孤儿院的地址选在科洛赫马尔那大街,他为此付出了巨大的努力。他选择了终身不婚,而是将全部的精力都献给了这所孤儿院和孩子们。

在他的孤儿院里,有“议会”“法院”“报社”“公证处”等机构,他还写了许多教育学著作和儿童文学作品,创办了青少年报刊《儿童评论》。以今天的眼光看,科扎克极具现代教育思想,著名心理学家皮亚杰曾称赞他:“科扎克是一位伟大的人,他有足够的勇气相信儿童和青少年,把事关重大责任的艰巨任务放在他们手里。”

孤儿院开办得很成功,尽管科扎克和斯黛法也遇到了种种挫折和考验,但他们对儿童坚定的爱使他们坚持了下来。科扎克简直是个天生的教育者,自身童年的不幸经历使他对儿童充满了宽容和爱,他从不体罚孩子,而是用尊重、平等的目光去看待他们,用种种充满爱和趣味的方法去教育他们,走进这所孤儿院的孩子,无疑是幸福的人,他们的童年和人生都得到了拯救。

三

1918年,第一次世界大战爆发,科扎克被征入伍,离开孤儿院整整四年。他最终在战争的硝烟中活了下来,回到了孤儿院,继续和他心爱的孩子们一起生活。

《小国王:马特一世执政记》

他开始写《小国王:马特一世执政记》。这是一部成人向儿童学习的启示录,他让我们发现,在儿童的内心闪烁着道德的火花,也提醒我们,对完美儿童的奢求是应该被摒弃的,我们应该接受儿童成长中的各种不完美。

时至今日,这本书依然堪称教育著作中的先驱,在世界各国都有其忠实读者,人们在为小马特唏嘘的同时,也怀念着这位伟大的教育家。

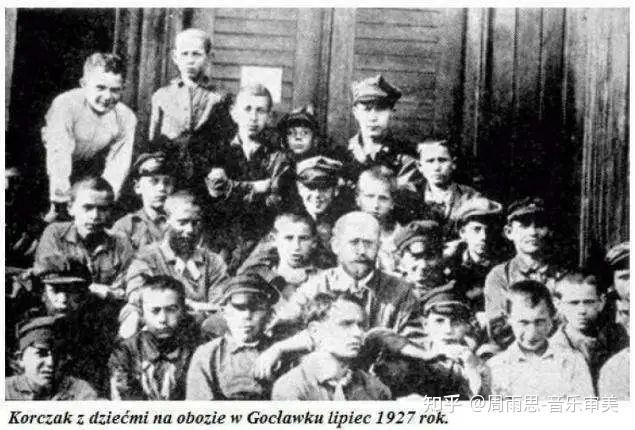

科扎克本与孤儿院小乐队合影

科扎克度过一段十分美妙的时光。尽管日常生活中,为了维持孤儿院的运行,他得花费好大的精力,并应付不时冒出来的问题,但有什么比做自己喜欢的事更快乐的呢?他很享受这个过程。

然而到了1939年的春天,华沙地区被谈论最多的就是战争,波兰局部已经开始征兵,希特勒是否会发兵攻打呢?人们都在惶恐不安。斯黛法已经得到了巴勒斯坦的移民许可,但是科扎克没有为自己争取这张移民证。

四

1939年1月,德国进攻波兰,华沙陷落了。犹太人都被驱赶进了隔离区,沦陷地区的日子过得很艰难。科扎克不仅拒绝在衣袖上佩戴犹太人的六角星标志,还穿着自己的波兰军装,他为此被投入监狱,受了很多折磨,在友人的帮助下,他才得以出狱。但他始终坚决不向纳粹妥协,这倔强的性格让他即便面对危险也不为所动。

出狱后,科扎克邀请一些人到孤儿院给孩子们讲课,并努力保持着孤儿院的正常生活,甚至还举办音乐会。访问过犹太区孤儿院的人们,都觉得那里是沙漠中的一片绿洲。

在越来越严酷无望的生活中,科扎克艰难地支撑着孤儿院。成批的人死于斑疹伤寒和饥饿寒冷,科扎克常常在噩梦中惊醒。已经濒临崩溃的他,仍然想为孩子们做更多的事情。他组织孩子们演出了泰戈尔写的《邮局》,那是一个即将死去的孤儿的故事,他纯洁无瑕的灵魂让每个接触他的人生命都变得更有意义。演出结束,一位犹太人说:“尽管我们被囚禁在这里,但天才科扎克证明了就算在老鼠洞里,他也能创造奇迹。”科扎克却只在日记中留下几个字:“欢呼阵阵,掌声雷动,笑脸盈盈,说话费劲”。那时,他还不知道,一个月后,他和孩子们真的走向了死亡。

局势越来越糟糕,每天都有大量的犹太人在街头被杀,尸体堆在街头,连坟地都不够用了……

最后的日子终于到来了!1942年8月6日,科扎克和孤儿院的孩子们,还有始终和他一起工作一起奉献的斯黛法女士,被赶往火车站。奔驰的火车将把他们送到特雷布林卡集中营的毒气室。

1990年安杰依·瓦伊达导演的影片《科扎克》

雅努什·科扎克带领孩子们平静地走上火车那一幕,注定铭刻历史。他让我们看到,一个人在面对死亡的时候,能做到多么崇高,多么坦然,多么从容。

就是在这场战争期间,“种族灭绝”一词被发明出来,并被引入国际法。它的发明者不是别人,正是波兰犹太裔律师拉法乌·莱姆金(Rafał Lemkin)。波兰为1959年发表的《儿童权利宣言》做了许多准备工作,并起草了《儿童权利公约》文件框架,该公约于1989年被联合国大会所采纳,如今已有196个缔约国。这一切或许可以令雅努什·科扎克感到欣慰吧!

《孩子王:儿童教育家科扎克传》

特雷布林卡集中营营地上科扎克和孩子们的纪念石碑

附雅努什·科扎克年谱:

●1878年,雅努什·科扎克出生。

●1891年,13岁的他开始写诗。18岁时,父亲约瑟夫去世,家境一落千丈,靠他为当地几家波兰语报纸撰稿的微薄收入来养活祖母、母亲和姐妹。

●1898年秋,科扎克20岁,进入华沙医学院,成为一名年轻的医学院学生。创作四幕剧《何去何从?》(Which Way?),获得荣誉奖。正是从这部戏剧开始,原名亨里克·哥德施密特的科扎克开始使用笔名“雅努什·科扎克”。

●1904年获博士学位从医学院毕业,成为一名儿科专家。1905-1906年,日俄战争期间科扎克担任沙俄帝国军队的军医。

●1910年,科扎克打算放弃蒸蒸日上的医学事业和文学事业,做一名孤儿院院长。打算将孤儿院建设成为充满公平正义的小小共和国。在这个国家里,孩子们自己设立议会,组建法院,开办报社。1912年10月,孤儿院建成。

●1914年8月,雅努什·科扎克再次被征召做沙俄帝国军队的军医。业余时间写有许多医学教学文章,并构思新书《如何爱孩子》(How to Love a Child),集中阐述了儿童的各种优缺点,提炼总结了他作为儿科医生、夏令营指导员和教育家时的各种经验教训。

●1921年,科扎克想为孤儿院办夏令营的梦想成真了。夏令营时,科扎克一边努力建设儿童共和国,一边进行着儿童法庭的实践。

●1933年年底,科扎克被授予波兰复兴银十字勋章,此勋章只授予少数对波兰社会做出杰出贡献的人士。

●1937年11月4日,波兰文学院授予雅努什·科扎克金桂冠奖,以表彰他在文学上的杰出贡献。

●1940年夏,孩子们终于能忘掉外界的纷扰,在小玫瑰夏令营度过了夏天,但是科扎克却不能好好休息。当时各地区已建有许多小型犹太区,罗兹市有一个用铁丝网围起来的大型犹太区。

●1941年10月中旬,科扎克接到通知,克罗德纳街33号和临近的几条街道将被划出犹太区,所有居民必须在四天内全部搬离。11月上旬,盖世太保贴出告示宣布任何犹太人如果未经许可离开犹太区,将会被押送至犹太人拘留所枪毙。

●1942年7月1日的“大屠杀之夜”,被永远地载入了史册。科扎克明白,如果想帮孩子们从现下的苦难中解脱出来,自己应该做得更多。他在一部戏剧中找到了方法。这部剧就是印度诗人、哲学家泰戈尔所作的《邮局》,主要讲的是孤儿阿马尔即将死去,但他的灵魂纯洁无瑕,许多接触过他的人都因为他而生命变得更有意义。在犹太区的最后几个月里,他开始构思新的故事《安乐死》。

●1942年7月23日,几天之后,科扎克自己也被抓了。他被一个犹太警察认了出来,在那个警察的帮助下成功逃离。但8月6日科扎克放弃逃生的机会,为了让孩子们在面对死亡时免于恐惧,他和孩子们一起踏上开往特雷布林卡纳粹集中营的火车。

●二战结束后,幸存下来的波兰孤儿、犹太孤儿和教师在华沙成立了一所雅努什·科扎克俱乐部。

●联合国教科文组织宣布1978-1979年为“科扎克年”,以庆祝科扎克的百年华诞和儿童之年。

●20世纪70年代中期,波兰政府从政治角度出发,建立了“雅努什·科扎克国际协会”,每年在华沙举办一次会议,以推广他的教育理念。