[中日史料对照] 王厂沟伏击战:消灭村山讨伐队

时间:1943 年 5 月 18 日

地点:河北省承德市宽城县王厂沟

交战部队:冀东军分区警备连、冀东 13 团特务连 vs 独立守备步兵第 27 大队村山中队。

所谓树大招风,冀东 13 团特务连护送晋察冀军区100 余名干部到王厂沟后,惹来了日军斩首式讨伐。面对从独立守备步兵第 27 大队的村山中队,政治部主任李中权同志临危不惧,指挥警备连、特务连 2 支冀东尖兵在王厂沟伏击村山讨伐队,成功歼其大部,击毙日军至少 40 人。

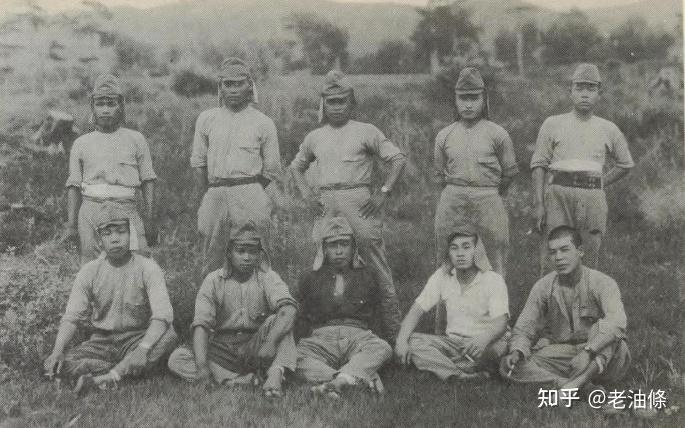

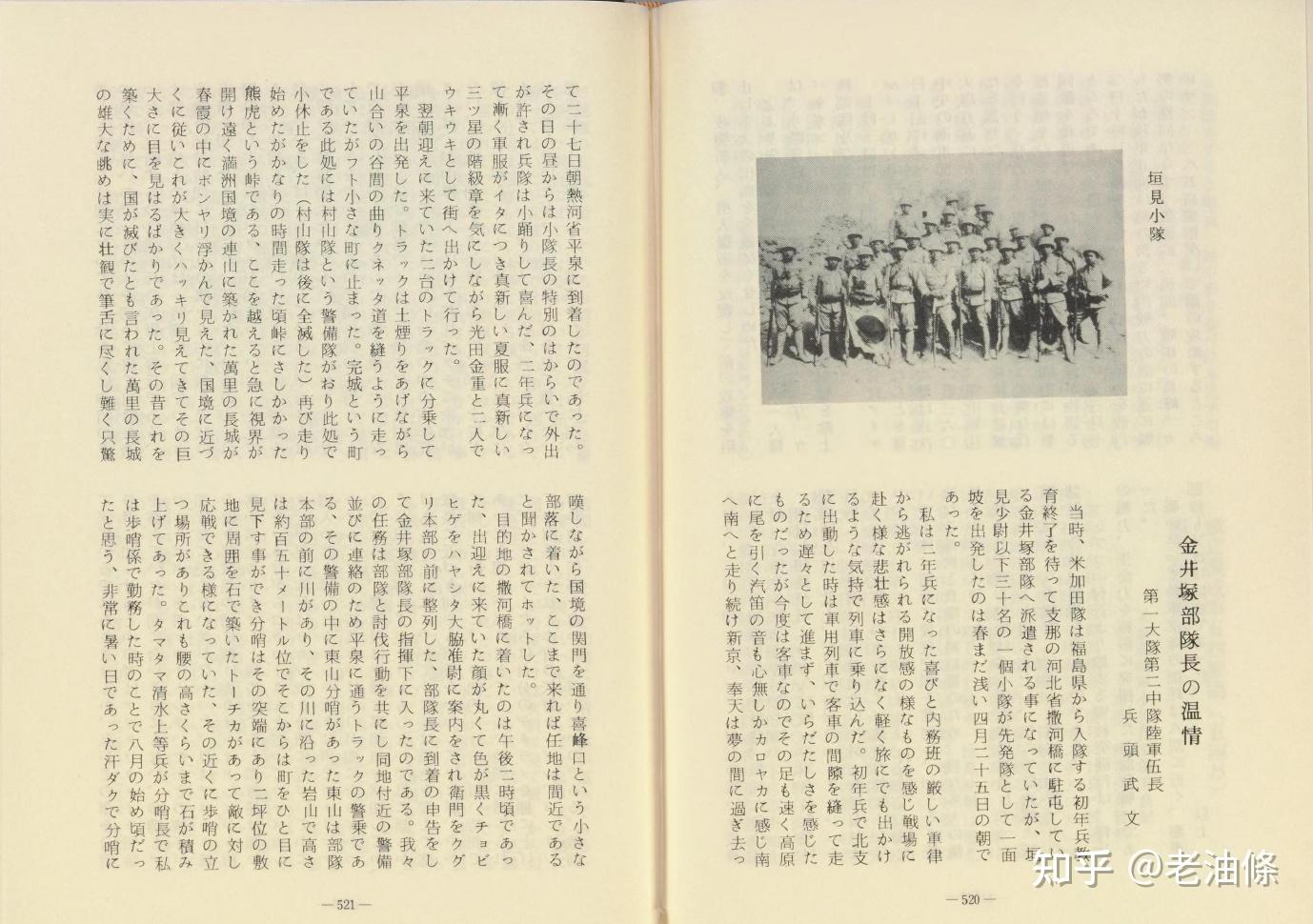

这里特别感谢冀东抗战研究者王建忠老师允许我使用其考察王厂沟战场时所拍的照片! 独立守备步兵第 27 大队的官兵

独立守备步兵第 27 大队的官兵

王厂沟伏击战的中方资料,主要依赖李中权、巩玉然、张进学三人的回忆录写成。李中权当时是冀东军分区政治部主任,是这场战斗中级别最高的指挥员,伏击战亦是他主力策划的。巩玉然和张进学两人都是基层指挥员,前者为警备连二排排长,后者是警备连代理连长,直接参与了与日军的搏斗,回忆录写得有血有肉。笔者计划先介绍一下战斗的来龙去脉,再于文章尾端交代日方是怎么记录这次战斗的。

1943 年 5 月初,冀东日伪军大举扫荡我迁安、青龙、平泉基本区。当时冀东的指挥机关决定分散转移外线作战,李运昌率司令部转移东线,李中权则率政治部所属人员,带上警备连两个排的掩护武装,向北转移。政治部转移途中虽遭到敌人的阻击,遇到了爬高山、急行军、得不到休息、饥饿等重重困难,但仍顺利地走出长城铁门关,转向喜峰口北约五十里之宽城,在喜峰公路以西的蔡家峪、棒槌岩一带活动。

1943 年 5 月 17 日,晋察冀军区派来了才山同志等 100 余名干部,在冀东 13 团特务连的青年营长薛辉荣掩护下与政治部会合。我军在王厂沟举行了简单热烈的野外欢迎会,但当时敌情严重,这么多机关人员及干部来到小小的王厂沟,仍是比较容易被日军发觉。果然,在 18 日黎明时分,李中权等人还未来得及吃早饭,忽然北山上来了报告,称从孟子岭据点出发的日军正出没在王厂沟东边,并已进至棒槌岩,仍在前进。关于我军是如何及时发现日军出动的,战后有一个未经验证的说法:据闻孟子岭据点中有一名伪军军官,表面上与日军关系良好,暗地里却向我军提供情报。

尽管我军兵力不多,且带着许多非战斗人员,李中权还是决定把握机会歼灭日军。他手下虽只有 2 个连队,但两者都堪称是晋察冀军区的精锐部队。就装备而言,两支连队共有 14 挺轻机枪、6 具掷弹筒,毫无疑问地是晋察冀军区内的一流部队。另外,两支连队在指战员素质方面也是无可挑剔:13 团在冀东战场上是仅次于 12 团的主力,经历过渠梁河、贾庄子、大稻地、果沿河等大型战斗的磨炼,特务连的战斗素质自然不在话下。

另一边厢的警备连也不甘示弱:警备连亦称常胜部队,本是一支创立于 1941 年的地方部队。但通过窦各庄、上古等主动出击日军的战斗,连队的装备与战斗能力得到大幅提升,亦正因如此被抽调为冀东第 13 军分区警备连。同时,基层干部对一支部队的战斗力有着很大的影响。这次伏击战的指挥员之一是薛辉荣同志:薛是 1937 年的老红军,从战士逐步上升至副营长、从陕北一直战斗至冀东。当时虽然只有 22 岁,但已经富有作战经验。

言归正传,李中权首先将机关人员及新来的大批干部,迅速安置在西边大山小王厂沟隐蔽起来,并派去一个班掩护。将这么多干部集中藏匿在野外,且交给区区一个班保护,与八路军一向谨慎的作风似乎有所出入。但李中权时后回忆道,附近一带山高林密、草木茂盛,就算将两百几人隐蔽在深山里,被日伪军发现的机会依旧不大。这也是支持李中权放手干一仗的原因之一。

据警备连 2 排排长巩玉然回忆,李中权最初将警备连布置在村东山,特务连和指挥所则布置在东南山,只等敌人进村时将其一举歼灭。但让人意外的是,日军在上午 8 点进至王厂沟东 5 公里的棒锤岸时,又突然向北转到瀑河川去了。李中权看见日军向北转移,推测敌人可能将从王厂沟北进攻,遂当机立断,将特务连由王厂沟东南山调到王厂沟西山、警备连从村东山调到王厂沟村东北山。 李中权等人则留在南山指挥。

果然,我军在半个小时后接获侦察员报告,称日军已插进瀑河沿,正向王厂沟开拔。至上午 10 点,这股装备精良、训练有素的关东军大摇大摆地进入了我军的伏击圈。指挥所发出了 3 发信号弹,早已埋伏好的两个连队的所有火力,同时向敌人猛烈射击。埋伏在东北山上的数挺机枪,率先向日军猛烈射击,随即各种火力展开。日军一个个倒下去,但毕竟训练有素,有的迅速抢佔东北山阵地,有的则猛冲向王厂沟来。

特务连两个排与日军在村庄附近发生肉搏战。李中权事后回忆,日军在伏击战中打得相当顽强,不少都是有胡须的老兵,尤长于射击和拼刺。日军为了挽回败局,又重新调整兵力向我阵地进行反扑。但在八路军的还击下均未得逞。然而,当我部队冲下山去,准备消灭被压制在山沟里的残敌时,突然发现日军后续部队抢占了王厂沟东北的骆驼脖山头,用轻、重机枪、步枪组成密集的火力网,掩护山沟里的日军。我军数次冲锋均被日军火力所阻,伤亡较大,只好暂时停止攻击。

身经百战的指战员深知,当务之急是要消灭东北山头之日军。为了拔掉这颗钉子,警备连长张进学命令二排排长巩玉然,带领两个班和一挺机枪,从邻近的制高点居高临下,靠近日军占据的山头、歼灭该敌。接受命令后,巩玉然迅速地通过四百多米宽的密林和峭壁,抢占了距敌东侧阵地约 50 米处的一个小山头。为了弄清这股日军的情况,巩玉然决定先作一次试探性的进攻,亲自率领一个班冲了上去。但是,当他们把一排手榴弹投向敌阵,并乘势往上冲的时候,高地上竟有 20 多个日本兵端着刺刀反向他们扑来。此时,敌众我寡,我们只好暂时撤回阵地。

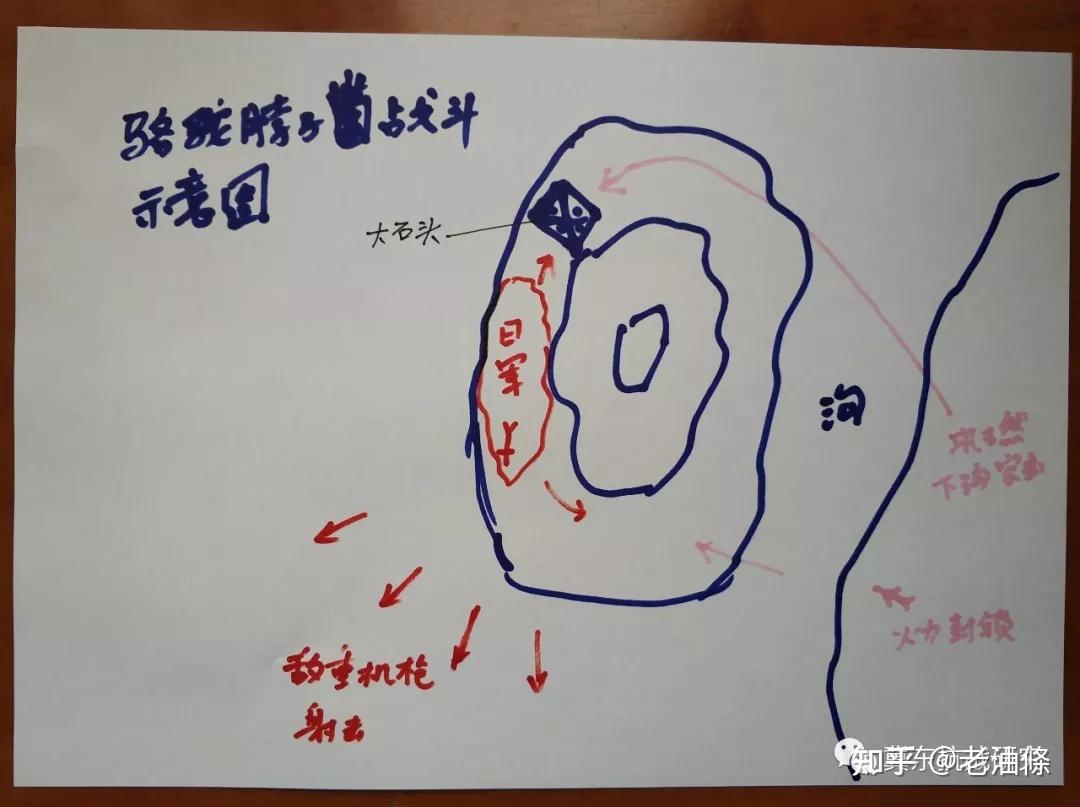

日军充分利用了山头上的一个大石崮作掩护。石崮有一人多高,一间房子那么大,它的南侧是我军刚才冲击的路,北侧是断崖,崖下是瀑河川。敌人往石崮西侧一躲,八路军的枪就打不着,手榴弹又投不到,成了一个天然屏障和死角。巩排长一面派人向上级报告情况,一面召集班长研究敌情、地形和打法。巩玉然回忆说,当时他认为兵力对比和地形条件看都有利于敌,故不能强攻,只能智取。

这时,6 班长张泽明指提出了意见,认为如果能派几个人到大石崮的东侧,向西侧敌阵地上投掷手榴弹,先干掉一部分敌人。我军再乘势冲上去的话,就可以消灭这股日军。 4 班长苗得路还提议用火力封锁石崮南侧通路,以免日军绕过来威胁我军左翼。于是,巩玉然排长便命令机枪班长张良负责阵地指挥,并注意随时用火力封锁石崮南侧,以防敌人绕过来、对我挺进大石崮东侧的部队形成包围态势。就此,巩玉然就带领 5、 6 班悄悄地从东侧摸了上去。

当我军摸到大石崮边时,发现石崮上有个能站 4-5 个人的台阶,距敌只有 3-4 米远。站在台阶上,挺起身子就能看见敌人。于是,巩玉然等人便以台阶为阵地、以石崮为依托,一顿手榴弹向日军阵地砸去。不出意料,日军顿时企图从南侧来包围我军,但刚一露头就被我机枪火力打了回去。日军一看包围不成,就拼命地向 5 班、 6 班扔手榴弹,但落在石崮后边的多数掉下断崖,而落在石崮上面的则炸不着我军战士。

突然,一颗手榴弹从石崮上滚下,落在 6 班长脚下的台阶上爆炸了。张泽明就这样光荣地牺牲了。接着又有一颗滚落到巩排长站着的台阶上,直打转转。见此情景,他飞起一脚踢了下去,手榴弹落到断崖半空中爆炸了。此时,日军看到战士们还在石崮东边威胁着他们时,竟孤注一掷地搭人梯向石崮上爬,企图越过石崮消灭我军。但日军刚露头,就撞到巩玉然等人的枪口上。巩排长回忆说,先后爬上来的几个日本兵都被他们一枪一个地点了名,像死猪一样地栽了下去。但就在这千钧一发之际, 5 班长却小声报告说:“排长,手榴弹、子弹都打光了,怎么办?”

巩玉然当时满怀信心地对他说:“你捡几块石头来,弹药打光了咱们就用刺刀、枪托和石头!” 没过多久,又有一个日本兵企图爬过石崮,巩排长急忙用刺刀猛地一刺,日本兵的脑袋便开了瓢,像一头黑熊一样坠入石下。突然,一颗子弹打了在巩排长面前的石头,他躲闪不及,头部负了伤、血流满面。5 班长催促巩排长赶紧下去,但当时阵地上就只剩下他们 2 个人了,另一批日本兵又嚎叫着爬了上来。

在这关键时刻,巩排长坚持轻伤不下火线,反而与 5 班长一齐举起石头狠狠地向敌人砸去。乱石砸在日军的头上,一个接一个地滚倒在地。两名战士也不敢久留,用石头砸完一阵就连忙撤回阵地了。回到阵地上,正好遇见 3 排长张治国带领着 2 个班、携带几十颗手榴弹来增援了。

这已是下午 4 点钟了,战斗打了一天,但还是有日军负隅顽抗。据巩排长回忆说,同志们整天饭水未沾,既饿又累。李中权主任亦回顾说,抗战时冀热辽地区的战斗不允许时间过长。时间长了,敌人会很快集中兵力来增援。当时,有的同志劝说不要再打了,但李主任判断,当时敌人是不会多来的。况且王厂沟一带山大林密,就算日军援兵来的多,也不容易一下将我军合围。于是他决定:干脆彻底歼灭这股敌人!

为了消灭东北山头上苟延残喘的日军,李中权命令特务连派 1 个排增援警备连。连长张进学回忆道,他当时安排 3 个排从 3 面包围日军:1 排从左翼包围攻击、特务连的那个排从右翼包围攻击,而 2 排集合起来后、跟随已负伤的巩玉然同志从正面进攻。3 排和连部掷弹筒班,则用猛烈火力全力压住敌人,使其抬不起头来,使我主攻的 3 个排迅速和日军进入肉搏战。

随着一排排手榴弹的怒吼声,八路军的战士们就像猛虎下山一样,冲上日军阵地,与日军展开了白刃格斗。我军在东山头上拼杀,西山头上的指挥所有人员和后方来的干部都能看得清清楚楚。他们都站起来,一起鼓掌叫好。最后,我军还是把龟缩在山头上的日军消灭干净。巩玉然事后回顾说,八路军在山头上共打死了 20 多个日本兵,缴获重机枪 1 挺、三八式步枪 13 支,掷弹药筒 2 具,手枪 2 支, 战刀 2 把。张进学还指出,这些武器被日军打得连一颗子弹也不剩, 2 门掷弹筒一发榴弹也没有,只有重机枪还有 700 发子弹,足见日军打得多么顽强。

随着天色渐渐变黑,战斗也告一段落。我军宣称,关东军的这支中队百余人已基本被我消灭,仅有几个日军借夜色钻进密林。关于战斗中逃掉的日本兵,张进学连长还回忆说有个逃掉的日本兵日后被当地的农民杀掉。据说一个叫刘殿场的农民往田里挑水的时候,竟发现身后跟着一个从王厂沟战场逃出的日本兵,叽哩哇啦的夹杂着日语和汉语、指着水桶要喝水。刘看见那个日本兵手无寸铁,便放下水桶让他喝,然后趁着日本兵跪下来喝水的瞬间,抡起右肩上的铁镐、砸向他脑壳,一下子把他砸死了。

我军在这次伏击战中缴获的战利品也是引人瞩目的。据李中权回忆,冀东的八路军第一次缴到带有刺刀的机关枪、第一次缴到带着瞄准镜的重机枪、第一次看到带有圆孔的双准星三八式步枪,战士们都慨叹关东军的装备比关内的日军精良。那么,究竟这些都是什么武器呢?据王建忠先生考察,九二式重机枪本身是带瞄准镜的,用于超远射击,但使用机会较少。因视野有限,日军一般不爱使用。

其次,三八式步枪的瞄准具,只能根据射击目标远近调节,无法对横风做出矫正。有横向风时,射手只能自行估计影响做调整了。所以,日军又研制了九九式步枪,增加了横风调整器,这就是所谓双瞄准器。但九九式步枪是 7.7 毫米口径,大于三八式步枪的 6.5 毫米,因此威力大得多。二者外形区别不大,因此李主任看到的应该是九九式步枪,而不是三八式步枪。当时,九九式步枪优先装备关东军和一线部队,因此与八路军交手的治安部队大多没配备这种武器。

至于能上刺刀的轻机枪,则可能是九六式或九九式:这两款机枪外形很像捷克式机枪,比俗称歪把子的十一年式性能更好。在十公斤重的轻机枪上装刺刀,形式大于实用,端着机枪拼刺刀,纯属找死。

然而,我军所付出的代价还是非常沉重的:老红军副营长薛惠荣牺牲了,而警备连代理连长张进学也负了重伤,战斗后昏迷了三天三夜。警备连伤亡惨重,全连战死 21 人、负伤 27 人,而特务连伤亡亦重,两支连队暂时失去了战斗力。更重要的是,警备连在战斗中也失去了 6 班长等基层干部,损失一时难以补充。

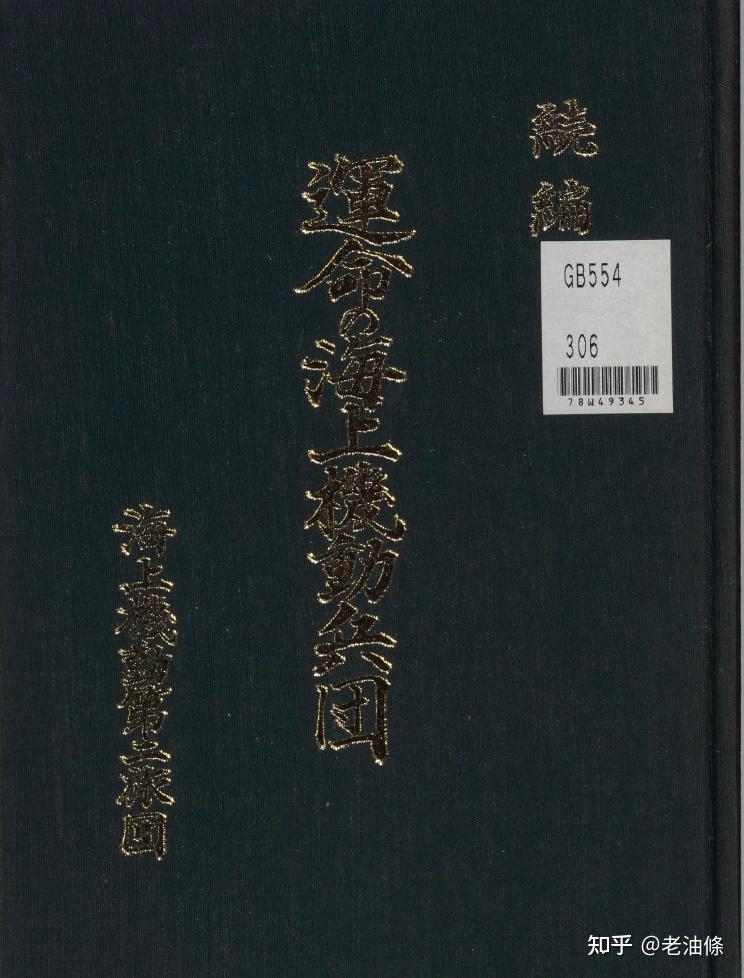

那么,日军自己是怎么形容这次战斗的呢?这个战果也是笔者偶然在国立国会图书馆里发现的,在 “運命の海上機動兵団 (続編)” 一书中找到有关王厂沟的只言片语,搜索过程极不容易。首先,让我解释一下为什么关东军的战斗会出现在一本似乎只涉及太平洋战争的书籍中:事缘这支海上机动兵团是独立守备步兵第 27 大队改编而成的,从东北一带发配至南方作战。本书集合兵团参战老兵的回忆文章,而尽管不是本书重点,老兵们多多少少也有言及自己驻扎在东北时的状况。

当中,一篇由大西实兵长所撰写的回忆文章引起了我的兴趣。他在回顾部队驻扎于华北的情况时,提及了以下事件:“六月の中旬には興隆の出先の中隊、村山隊が全滅した事があった。八路軍に襲撃されたのである。部隊装備の兵器を奪われ、戦死者が四十名も出た様に記憶する、弔い行動を部隊で起したが後の祭であった。”

虽然细节不多,但大西兵长的只言片语却引起了冀东抗战研究群的高度重视。那句日本话的大概意思就是说,驻防于兴隆一带的村山中队在 1943 年 6 月中旬被八路军袭击而全军覆没,约有 40 人战死,且武器装备全被八路军掠夺。大西兵长所在的部队事后亦为村山中队举办了追悼仪式。兴隆县一带在 1943 年只有八路军出没,此战为八路军战绩无疑。然而,我跟熟习冀东抗战情况的王建忠先生讨论过后,别说是 6 月中旬,哪怕是全年,也并未发现兴隆县发生过这么大规模的战斗。

后来,我们又请教了专业日语翻译。这时,我们才发现 “出先” 一字并不如我们先前所以为的 “出发”,而是指派遣。换言之,村山中队并不是驻防于兴隆县,而是从本部派出的某支分遣队,驻扎在外。接着,我们从一名叫兵头武文的伍长的回忆文章中找到有关村山中队驻地的蛛丝马迹,果然不是兴隆县。不但如此,让我们更为振奋的,就是村山中队原来驻扎在宽城附近!熟习地理的读者应该知道,孟子岭和王厂沟都是位于宽城县内。兵头伍长的文章如此写道:

翌朝迎えに来ていた二台のトラックに分乗して平泉を出発した。トラックは土煙りをあげながら山合いの谷間の曲りクネッタ道を縫うように走っていたがフト小さな町に止まった。完城という町である此処には村山隊という警備隊がおり此処で小休止をした (村山隊は後に全滅した) 再び走り始めたがかなりの時間走った頃峠にさしかかった熊虎という峠である、ここを越えると急に視界が開け遠く満洲国境の連山に築かれた萬里の長城が春霞の中にボンヤリ浮かんで見えた。国境の関門を通り喜峰口という小さな部落に着いた、ここまで来れば任地は間近であると聞かされてホットした。目的地の撒河橋に着いたのは午後二時頃であった。

“翌日早上,我们坐上了两台前来迎接我们的卡车,从平泉出发。卡车在迂回曲折的山谷中疾走,路上尘土飞扬,然后突然在一座小镇停了下来。这座小镇名为完城,当地由村山队负责警备,而我们也在此短暂停留。后来,这支中队在战斗中全军覆没。重新上路后,卡车行驶没多久便经过一处关口,跨越关口后景色豁然开朗,远处可见隐藏在春霞之中的万里长城。通过满洲国国境之后,我们抵达喜峰口,稍作休息。在这里,我们听说部队驻地近在咫尺。果然,我们在下午两点左右到达目的地撒河桥。”

所谓的撒河桥,应该是迁西县洒河桥之误。熟习地理的读者也应该留意到,平泉、喜峰口以及洒河桥的位置正好连成一线,而线上亦包括这次战斗爆发的地点:宽城。那么,兵头伍长所经过的完城到底是什么地方呢?笔者询问过当地人,得悉该处并没有名为完城的地方。后来又从会说日语的人士得知,宽与完的汉字在日文中同音,兵头伍长打听地名的时候,可能只听见当地地名的读音,而没有深究其汉字写法,才导致这次误会发生。

一支驻扎在宽城县的关东军中队在 1943 年遭到歼灭。观乎冀东八路军一整年的战绩,也只有王厂沟伏击战能够符合战斗的日期、地点和规模。因此,尽管日方史料不太完备,我和王建忠先生在排除所有其他战例之后,相当肯定日军老兵口中的战斗就是鼎鼎大名的王厂沟伏击战。