【短史记】汪精卫最痛恨谁“北上抗日”

作者:諶旭彬

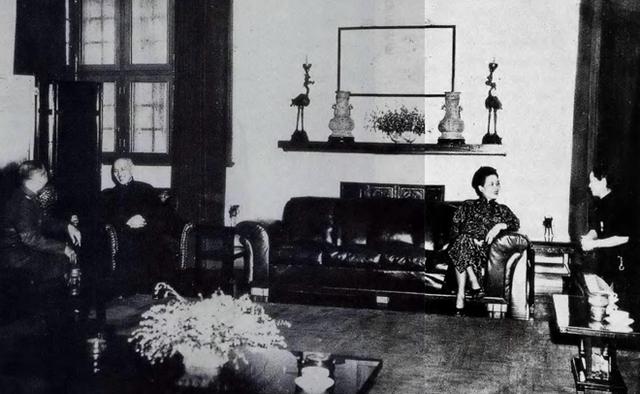

图注:汪精卫与其妻陈璧君

1936年6月1日,以白崇禧、李宗仁、陈济棠为领袖的桂、粤两系军阀,公开发表通电,斥责南京国民政府消极抗日,宣布将率军“北上”,与日寇决一死战。此即桂系“北上抗日”事件,通称“两广事变”。

国民党大佬汪精卫此刻身在海外,密切关注事变进程。据此一时期汪与国内亲信的来往电函,可知其对桂系“北上抗日”之举,相当鄙视乃至痛恨。如7月12日,汪精卫致电陈璧君,明确表示不认同白崇禧等人“以抗日为内争”的做法:

“我虽不主张(对两广)用武,但对两广以抗日为内争,极不谓然。”①

次日,汪再致电王法勤、陈公博等人,表示对白崇禧等人假“抗日”之名,行“内战”之实的行径,“十分痛恨”:

“(一)中央数年以来对于西南苦心隐忍,期免决裂,此次若能本此精诚,促其觉悟,……实所深盼。(二)此电可半公开,盖我固仍本数年来息内战之方针,然对两广之假名出兵,十分痛恨,决不可模棱两可,自昧平生。”②

图注:1937年,桂系“北上抗日”遭舆论诟病,军事亦失败,遂与中央议和,宣誓共同抗日;此为宣誓现场照片,前排中座持刀者乃中央代表程潜,右三乃李宗仁,右五乃白崇禧

汪的此种痛恨,与其政治立场有关。早在1936年5月14日,汪即已致电陈璧君,阐明自己对桂系的基本态度:

“(一)对蒋保持向来之关系。(二)对西南只取感情联络,不作政治关系。(三)西南有人来,至多不即不离。若联西南以倒蒋,是尽毁数年来立场,我决不为。即挟西南以自重,亦所不屑。”③

所谓“数年来立场”,系指汪精卫自1932年任行政院长以来,愿积极与蒋介石合作,以完成抗日准备。汪曾对陈璧君自述,其主持中央政府期间,“尽了数年的心,吃了数年的苦,捱了数年的骂,捱到南京已由空城而实城,由拼无可拼而至于可以拼一拼,那还有什么不满意的呢?”汪既如此自我评价,自然不会认同两广的倒蒋行动。

不过,汪精卫恐怕并不知道,白崇禧等人此番“北上抗日”,实际上获得了日本军方的支持。如据粤军高级将领李洁之披露:

5月15日,白崇禧来广州游说陈济棠举兵时,曾表示:“只要我们挂起抗日的招牌,……舆论界必定会支持的,蒋介石也没有理由反对……大军到达武汉后,……马上转移东下袭取南京。……至于友邦方面,我们可再派人去联络,以过去几年我们同日本军方的关系来看,相信他们一定同情和帮助我们的。”④

5月18日晚,陈济棠之兄陈维周向粤军干部介绍了“自己与日本驻粤总领事接洽的情况”,明白表示:“我们的策略是‘明修栈道,暗渡陈仓’。已取得日本军方的谅解,愿意支持我们的行动。”⑤

5月30日,陈济棠再度向部下交底:“友邦军方也已经联系好了,答应派些军官来协助我们。他们还可以在华北方面加重对蒋介石的压力,使蒋腹背受敌,这样有利的时机,不干何待?”⑥

图注:1948年4月,蒋介石夫妇与李宗仁夫妇在南京交谈

桂系联合日军“北上抗日”闹剧之真相,留存史料颇多,此不赘述。⑦然此事管中窥豹之价值,至少有二。其一,削平军阀,确乎是全面抗战前,必须要完成的基本准备工作。

其二,朝秦暮楚,火中取栗,是桂系一类军阀的基本行为模式,至内战期间尚且如此。譬如,1949年1月,白崇禧曾派亲信李书城前往中共第二野战军四纵驻地联络,明确表示:

“临动身时,白先生一再表示对毛主席提出的八项条件基本同意。……若得贵方同意,他愿意充任江南进攻蒋系军队的先驱。”⑧

至于白索要的条件,据李书城转述:“据我看,白先生是希望能够尽可能保全军队,最好是只改变部队名称与指挥系统,如能在联合政府中给白先生以相当的位置则更理想。”⑨

注释

①②③蔡德金/辑:《西安事变前后汪精卫与陈璧君等来往电函》,《近代史资料》1986年总第60号。

④⑤⑥李洁之:《国民革命军第一集团军纪事本末》,收录于《兴宁文史》(第二十九辑)

⑦详情可参阅:谌旭彬:《日军支持下的一场“北上抗日”闹剧》,《今日话题历史版》第200期。

⑧⑨杨奎松:《李宗仁、白崇禧“和共”内幕》,《炎黄春秋》1995年第4期。