中华民国时期大陆普通百姓生存是否很糟糕?

作者:Canicularis 来源:知乎

这个问题很难有一个标准的答案,民国时期虽然不过短短数十年,但期间经历了北洋、国民政府、抗日战争等诸多阶段。且内部纷争不断,各地区的统治者如走马灯一般轮换不息,导致各区域之间的情形差距甚大。

下面是个人搜集的1911-1937年期间不同地区底层人民的生活状况,仅供参考:

三十年代. 豫北地区.普通农民:

当地农民的食物种类非常粗劣,在豫北汲县、滑县以北以小米为主,辅以高粱、玉米、小麦。偏南的新乡、原武、阳武、延津数县为以小麦为主,辅以高梁、小米、豆类。在当地麦面俗称好面或白面,仅有少数富户有条件食用麦粉,而且“城乡富家食白面惟限于男子,妇女月食两次”。一般农民“不视为家常食料也”,仅在麦收时能吃几次麦面,多将小麦卖岀换取粗粮食用。高粱、红薯玉米、豆类、小米等杂粮是农民的主要食物,到冬季农民还需要减食或用野菜、糟糠充饥。小米也属精粮,贫穷人家食用小米尚需掺入其他杂粮,年景不好时一般人家连小米饭都吃不上。

1929年,中共在豫北的调查记载:“在今年的春夏天能吃小米饭的,也就是富庶之家了,滑县、浚县、封邱、延津等县皆盛食高粱,或杂以大豆,食用时磨为粗粮,其名曰糁,皆粗栃殊甚,又有炒面,平原用大麦、豆、高粱等杂粮炒熟磨粉,拌以水或稀粥而食之,或杂以枣干”。在安阳县到冬季“农家十分之八均以两次菜汤充饥,生活异常刻苦。食品以米麦为主,然能常年食麦者必系富贵之家,余则佐以红粮,萝葡、蔓菁、菜糠等”。新乡县“人民日食玉、薯、野菜及少许高粱、谷、黍之类,年有饥荒发生”,到冬天新乡及附近各县“有以蔓菁、胡萝卜为重要食品,汲县一般农民平日只食两餐,只有在农忙时才食三餐,由于饭菜的粗劣,农民需靠辣椒来强健胃力。据时人的记述,修武县“一般农民生活极苦,吃高粱小米者,在乡间还算是中等人家,而一般极贫苦之农人,竞有吃糟糠者”,林县“除一部分商人外,几乎家家吃糠,每年红萝卜及糠抵大半粮食”。因此有“糠菜半年粮”之语,甚至出现了教育局人员因吃鸡子炒蒸馍而被控于省政府之奇事。在涉县,藜霍和糠是普通食品,食物中杂以黄豆叶者也不少见。武安县“四乡农民多有啖糠菜、野蔬、榆皮、树叶者”。地处太行山区的居民以树叶为大宗食物,并将树叶煮后晒干,贮藏备用。

二十年代.安源煤矿工人

煤矿工人主食多是质量差的廉价大米,菜质也十分差。毛泽东去安源考察时就亲自听过工人的诉苦:“出班后,一没有好吃的,二不得好睡,连洗个澡都没有干净水。吃的是霉米饭,青菜、白菜煮的熏黄,没油没盐,一股馊水味。”还有其他工人称:“吃的是发霉的糙米饭和不见油的辣椒煮白菜根,整日似饱非饱,衣不遮体。”当时有矿工歌谣唱道:“天晴是湾坵,落雨是长坵,米桶吊在车把上,稀饭糠菜肚里装,三年只睡两年床,两年吃了三年的粮。”足以看出安源煤矿工人食宿条件的恶劣。虽然是这种食宿条件,但也只是名义上免费,实际工人每个月还会被扣掉两元银元。不仅如此,厨房管理人员还会私自高价卖菜赚取额外收入。当时安源流传的一首矿工歌谣生动体现了这种情况:“衣不暖来饭不饱,守房监厨满腰包,工头鞭子好狠毒,伙食关口又一套。”

1936年.天津.铁路工人

1936年河北立法商学院对天津铁路工人的生活费进行了调查,其生活费各项分配之比例分别为:食物占45.35%,衣服占8.93%,房租占9.63%,燃料灯火占15.67%,杂项占20.42%。这组数据说明,天津铁路工人的生活水平高于工厂和矿山工人,其食物费所占比例低于50%,而杂项费比例高于20%。当时津浦路华北段的铁路工人大都以面食为主食,嗜好以吸烟为主,1932年每袋面粉的价格在4元左右,而该路工人最低工资每月10元,仅够维持一人生活,若有家室则负担较重。

胶济铁路全体工人每日平均工资为0.89元,按一个月30天计算,合每月26.7元,而最低工资者每月仅有14元。该路工人生活费用,“带眷属者如四方机厂及青岛方面约需35元左右,外站方面约30元左右,不带眷属者约15元左右”。该路工人的最低工资同样仅够维持个人的生活费用,而平均的月工资离家庭生活所需费用也有一定距离。平汉路华北段的工人中,以河南郑州、信阳等处的工人生活水准较高,而高碑店、琉璃河较低。每月工资在30元以上者可以维持生活,而每月工资仅10元者在郑州等地则不易温饱,即使是单身者也仅够维持个人开销。

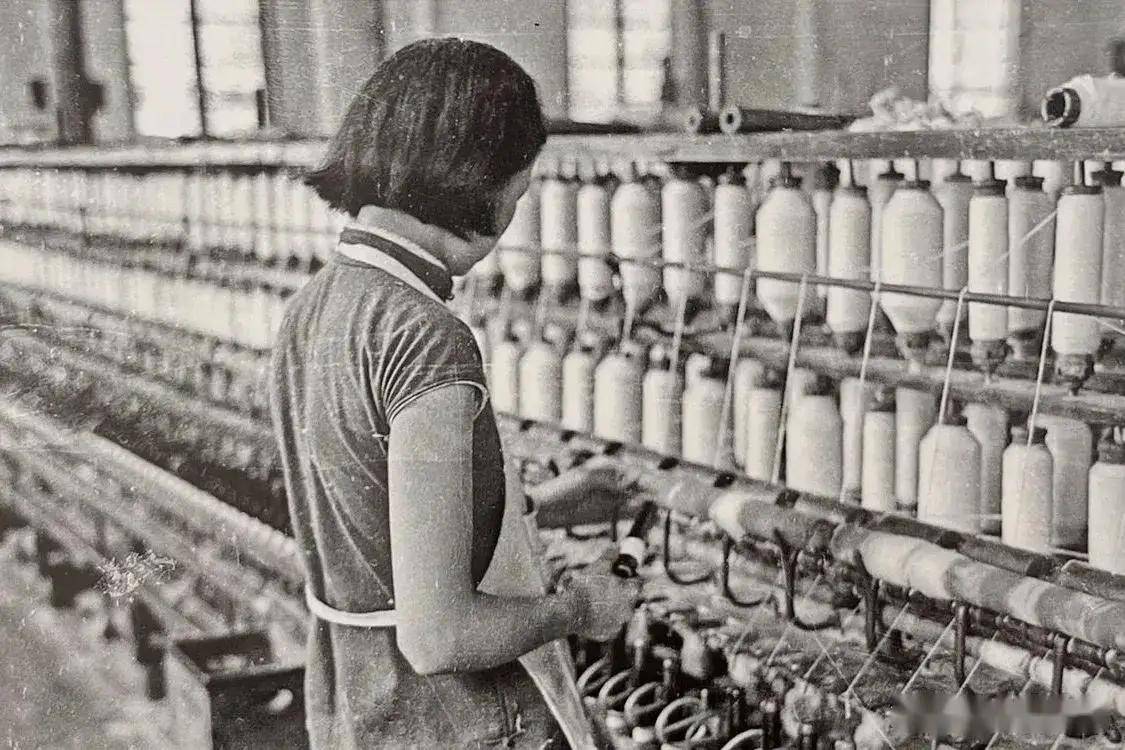

1931年.天津.纺织工人

据天津市社会局1931年的调查,天津六大纱厂工人的平均工资为每日0.44元,成年工人工资每日平均为0.46元,童工工资为每日0.32元。除工资外工人还有奖金及实物的发放,对于半个月或一个月之内从未缺工的工人,厂方给予全工奖金,如从1927年起裕元纱厂对于一月之中从未缺工者,酌予五角奖金,1929年改为半月未缺工者给予此种奖励。华新纱厂从1929年起规定半月之内未缺工者,予以该工人一日工资之奖金,到了年终,厂方对于终年未缺工之工人予以十元赏金,缺工未及十日者,予以五元,未及十五日者,予以二元。各大纱厂有时还给工人发放物品,如裕元纱厂每至夏季,“发给工人瓜赏五角,作为工人购瓜或其他凉品之用。”恒源纱厂到年终多发放衣服等奖品,1927年年终发给工人每人“半截大氅一件”,价值七元,1928年年终发给工人每人“毛呢裤褂一套”,价值六元余。

在饮食方面,工人以大米、白面、菜蔬为主要食料,食玉米杂面者很少。工人无家眷者大多共租厨房,雇佣伙夫做饭。日班工人之早晚餐大多为馒头、稀饭、咸菜、豆芽、白菜等,午餐为米饭、炸酱面、包子等,夜班工人上工前多吃捞面、干饭,下工时吃馒头和面汤。携带家属之工人大多吃大米、白面,“仅菜蔬稍差而已”。恒源纱厂工人每日两餐,早饭为大米干饭、豆腐咸菜、大米稀饭,晚饭为白面馒头、熟菜,以豆菜、矮瓜、南瓜、菠菜、白菜之属为多。

抗战时期.西安.人力车夫

人力车夫没有固定工资,每日收入全凭生意的好坏,每月在保证基本的吃住和车租外,很少有盈余。因为拉车的劳动强度大,工作两三天后就得休息一天,因此每月实际拉车也就20天左右。抗战时期,遇到西安拉警报时即不能出车,因而有时候一个月只能拉车十几天,每月收入最高的不过一百元,除了缴车租,送介绍人、保人和车主的礼外,自己所得下的就无几了。

据西安市人力车夫职业工会统计,1942年西安人力车夫每月最高收入为1150元,最低为390元,平均为720元。看似收入不低,甚至为其他行业所羡慕,但若扣除车租和伙食,能维持家庭收支平衡已实属不易。不管是否有收入,拉厂车的人力车夫每天都要向车厂交租金,每月计126元。按照当时西安的物价水平,要维持一个单身成年男人的生活,每月伙食需要600元。仅此两项花销,几乎就花光了拉厂车的人力车夫每月的全部收入。若要维持一家三口日常所需,每月需要1081元,这几乎相当于西安人力车夫的最高收入了。也就是说,即使每天都能顺利拉到客人,一个拉厂车的人力车夫业仅仅能够维持一家三口的吃饭问题。

人力车夫因为从事的工作劳动强度极大,自然需要补充比平常工作更多的食物来补充能量。“吃不饱就没有力气拉车,一般人吃两顿饭,而车夫就要吃三顿,而且比一般人还吃得多。”因此人力车夫每月微薄的收入绝大部分用于食物的消费。关中人中午以面食为主,晚饭喝稀饭、吃馍。西安的人力车夫因为收入低、饭量大,吃不起一般市民食用的馍,于是市场上出现了专为人力车夫蒸的质量不高但稍微便宜的馍。当时最粗劣的专供车夫吃的馍每斤(十三两半)就要五毛,他们一天吃五斤馍,也要两元半。1940年车夫们每天拉车最多也就能挣到四元到五元,但每天用于吃馍就占了一半,而且只能吃最粗劣的馍,且没有其他蔬菜佐饭。

1920-1931.开滦煤矿工人

1920年时下井工人日薪为0.32元,1922年为0.35元,1927年为0.42年,1929年为0.5元,1931年为0.58元,在20年代中期,开滦煤矿“向里工中之部分技术工人销售廉价煤”,即所谓的实物工资“,冬季每月供应1吨,夏季每月供应半吨,全年共计9吨。1935年冬,开滦里工中有四千人领受廉价煤,占里工总数的40%多。抗日战争爆发前开滦煤的市场价格平均每吨五元左右,廉价煤每吨1.6元,工人从中受益有限。还有补充工资即包括节假日工资、加工加点工资、年终花红和效率奖金。1929年开滦的劳资协约中规定了节假日放假“工资照发,加班得双薪”,20年代中期开滦煤矿给里工发放年终花红,到1931年外工也取得此项权利,年终花红大体根据做工出勤情况分成四个等级,即工人每年做工320班及以上者,获花红一整份,即里工为一个月工资,井下外工为18元,井上外工15元,每年做工290班及以上者,获整份花红的3/4,做工250班及以上者,获整份花红的1/2,做工180班及以上者,获整份花红的1/4。从1931年开始,开滦还根据工人的超额产量,发给相当于煤炭价格20%的奖金,但多遭到包工头的侵吞。

工人锅伙里的伙食主要为玉米面饽饽、秫米干饭或秫米粥、小米粥并配以咸菜。中午有主食,晚上就吃稀饭,这些食物还经常是发了霉的,咸菜里也经常生蛆。到了30年代以后,规模稍小的锅伙小店兴起,即只提供单身矿工宿舍不供饭食,因为锅伙小店不提供饭食,所以工人下班后要自己做饭。小店提供煤火灶台,但灶少人多,要排队等待做饭的时间就有两三个小时。工人一般只吃玉米饽饽、稀饭和咸菜。有家小的矿工因为负担较重,吃的更差,有的拣点白菜帮子做粥喝,有的工人还偷马料来吃。至于衣服,有的夫妻只有一身衣服,两人轮换着穿,衣服破了就用麻绳拴上,在这样困苦生活的折磨下,工人只有消极的娱乐活动,即赌博和嫖娼,赌是几个人凑一伙小牌九,嫖则找贱价的土娼,因此大部分工人负了债。

1945-1946.广州.工人群体

抗战胜利后广州工人家庭的食品支出在生活费里占的比例在50-80%期间波动,以1946年3月的食品花费最高,达到了每月生活费用的80%,以该月为例,食品中大米占79.3%,猪肉、鱼、蛋则占11.8%,油盐糖等调味品占7.1%,青菜豆腐类占1.8%,之外主要消费为烧酒、茶叶与纸烟。

1935年.山西.农村人民

由于自然条件恶劣,山西农作物种植的选择性很小。保德县处山西西北部,地瘠民贫,1937年保德林遂各阶层在吃饭种类上,富农吃的是莜面、豆面、捞饭、白面,中农是豆面、小米、稀饭、捞饭,雇农为稀饭、谷窝窝、炒面,工人为稀饭、炒面、山药,有时豆面、莜面。小贩与工人同,有时吃莜面、豆面。可见晋西北的农民几乎都是吃本地的特产,比如莜面、豆面、山药等。

武乡县在山西东南处,条件稍佳。地主每日两顿白面,有肉菜,常日有馒头,喝米汤,富农一般吃玉茭面多谷,小疙瘩(早),白面条,捞米饭(午),中农主要吃糠面,有少量谷子,疙瘩(早),午是红面条,少许捞米饭,晚炒面(地里做活人多吃),贫、雇农一般为糠面疙瘩(早),菜饭(午,内包括菜大宗,米面少许)。由于当地特产就是小米(谷子),因此无论富农,中农,贫、雇农都会在饭中或多或少地夹杂有小米,只是各阶层中量上有区别。当然还是贫、雇农的生活要差。由于粮食短缺,还有不少人家以不吃或少吃来维持:三餐只吃两餐一餐,每顿吃个半饱。甚至据说有隔几天才吃一顿饭的,有每天仅喝稀饭一顿的。在晋北还有以豆腐渣、谷糠、麦麸、马铃薯片及草子等糊口,而即便是杂粮,许多农民也吃不饱,还要掺杂野菜充饥。有位七十多岁的贫农忆苦说,他吃过的野菜树叶有四十多种。

1912-1937.山东.苦力

在民国前期山东城市苦力群体中,人力车夫的收入较高。在济南,据齐鲁大学社会学系师生1924的调查,“人力车夫除了支付人力车租金外,每天可挣30-60分钱”。齐鲁大学之后在30年代初的调查,拉包月车的,“工资总不出15元左右,至于以外的所得,如饭钱、赏钱等,不在此内。”而拉散车的“扣除赁车费,每日的进款大约在6角至7角之间”。在30年代初的青岛,人力车夫平均每人每月净收人数是15.3元,在烟台,由于街道窄狭,适合人力车行驶,加之早期车辆较少、价目稍高,人力车夫“平均每人可赚六、七百铜子(约合大洋二元三、四角),在四月到八月之间,外人来此避暑者多,每人每月可赚四、五元。”不过随着30年代初公共汽车的开通,人力车夫的收入就大不如前了。

码头工人的收入一般较人力车夫稍低。在青岛德国统治时期,“常工每月工资10元到12元,毛子工每天只有2角5分,平均月工资比常工还低一半”。在1914年以后的日本人统治时期,“常工的月工资一般只有七八元,最多的也不超过十五元,毛子工干一天只拿一吊六百钱计算起来。直到1935年,常工、毛子工的月工资才分别达到了20元、12元。烟台的码头工人,“薪金没有固定数目,是依工作的多寡而定,出口的货物较多,他的收入就好一点,普通的年月,每人每年有二百至三百元之收入”。

码头工人们每人每顿能吃三斤锅饼,平时佐着咸菜(萝卜头)。假设佐着好一点的菜吃,这些还不够,可是他们也得不到好的菜,即是得到了好菜他们也不敢吃,因为这样吃得太多。有的是在伙房里打伙支,按月均摊伙食,每月须摊六元之饭费。有的有眷属的早晚在家里吃饭。他们有工做的时候每天吃三顿饭,没工做的时候,只吃两顿饭。他们住的是伙房,每一个伙房的苦力,同住在一起,在一个大炕上或地板上打铺,一同工作,一同吃饭一同睡觉。在济南贫穷阶层的食物是直径约18英寸厚1.5英寸的烙饼,饼是用小麦或较廉价的粮食面制作的,少量咸菜、葱类以及通常用小米作的粮食粥。他们吃饭把粥或开水作为饮食。在青岛码头工人吃的是窝头,人力车夫多居处吊铺,向饭铺赊购面食,平时即少储蓄,淡季几难糊口,有时买卖好,多挣了几个钱,买上二两酒、一毛钱的猪头肉,喝上两盅,再吃顿白面馒头,那就是最美好的生活了。

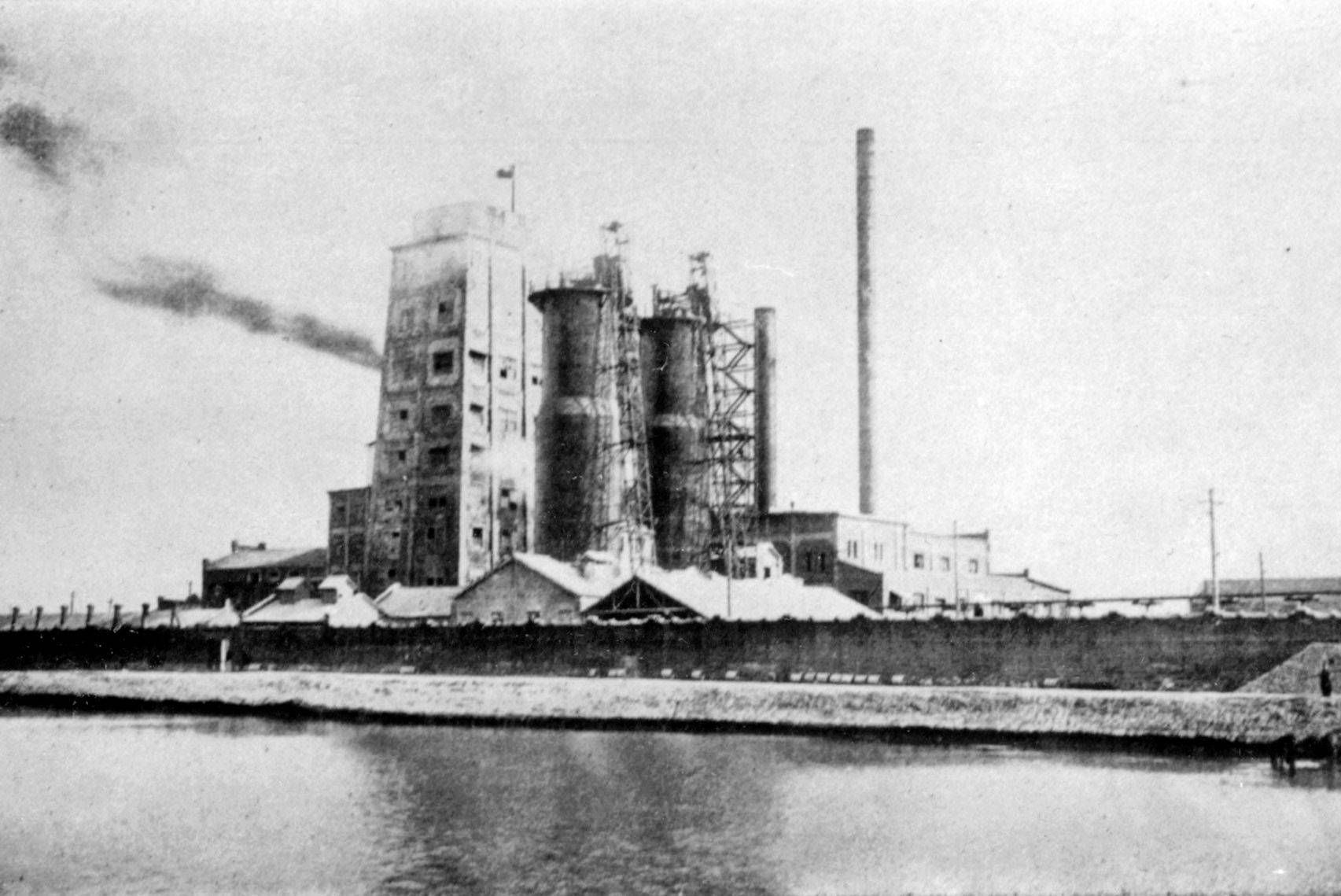

1927.天津.制盐与制碱工人

久大住厂工人每人全年平均收入156.43元,支出平均为124.41元,收入大于支出,足够维持基本生活。久大住家工人每家全年平均收入215.66元,支出220.35元,收入略低于支出,二者基本接近。永利住厂工人每人全年平均收入为165.87元,支出为116.2元,收入大于支出。总体来说塘沽工厂工人的全年收人基本能够维持其日常生活,但遇有特别开支,也有借债或当物者。

食物费用在工人的开销中占到百分之六十多,其中大多数工人将90%的食品费用在米面上,而对蔬菜肉类的花费较少,一般工人家庭的饮食“以白面、玉米面为主,蔬菜很少,肉类仅于年节才有”。惟有工匠、助手之菜蔬较优,不时有鱼肉等物。每日饮食有三种选择,一为向工人室购买食品,二为在宿舍自己煮食,三为组织饭团,按月包饭。

据统计久大住厂工人的食物每日可供给3500卡路里热量,即馒头、窝头及小米油条所提供的热量,这些热量虽然足够工人所需,但营养含量明显不足。塘沽久大精盐工厂住厂工人的饮食,最俭省者只吃馒头、窝头、咸菜而已,大多数工人除了干粮之外,还佐以小米粥、油条等。他们偶尔也吃一些蔬菜,夏天主要是小葱、萝卜等,冬天为白菜、豆腐等。

工人的衣服尚为整洁,鞋袜等物“或购成品,或由乡间自制”。宿舍较为清洁,整理有序,大约12人住一间屋子,每人占据架铺一格。该厂住厂工人业余时间有人工读班读书的,有走亲访友聊天的,也有到戏书馆消遣的。工人喝酒和赌博者不多,而吸烟者较多。在娱乐方面,除了新年走会之外,平时有踢足球、盘单杠、掷沙袋、遛鸟、听书等活动。此外由于这些工人中以山东人和直隶人较多,“山东人讲义气,天津人和塘沽人讲面子”,故其交际费用较多,主要用在朋友往来、回家探亲和婚丧嫁娶等方面。

1930年.济南.产业工人

据调查,1929年东裕隆烟草制造厂全厂工人男工35人,女工45人,每月平均工资24元。1935年济南津浦路机车厂工人每月平均工资24.75元。东元盛铁工厂职工最高工资30元,最低15元。1931年电灯公司工人工资在14-90元之间。鲁丰纱厂日工资为0.3-0.8元,如果以每月工作30天计算,则月薪最高24元,最低9元。振业火柴公司男工工资7-26元,女工工资7-15元。总体上看20世纪二三十年代济南烟草、电气、机器业工人月工资一般在15-24元之间,面粉、纺织、食物、造纸、制革、织布、烛皂、布机、铸铁、印刷业工人月工资一般为10-15元,砖瓦、火柴、染色、酿酒、地毯、花边、发网业工人月工资一般为3-9元,前两类主要为现代产业,后者主要为手工业。

工人饮食上,吃饭分在工厂吃和在家里吃,前者各厂不同,例如振业火柴公司工人吃饭以二等面为主,中午、晚上有菜,每人一份,多半是豆腐、豆芽之类。东元盛铁工厂工人一年四季吃面粉。兴顺福的职工常年吃白面,每餐有炒菜,10人1桌,4菜1汤,初一、十五还有吃包子、面条。工人家庭饮食虽然存在差异,但是一般“多以小米面为主,菜品以豆芽、豆腐等为副”,肉食类很少。总体看来工人在工厂饮食尚可,而在家则较差。在食品价格上1927年工人一餐“最少需用27枚铜元(馒头照3个铜子1个,粥每碗3枚),每天需80枚”;1928年“每顿不吃一点咸菜,还须45枚铜元(7个馒头35枚,1碗薄粥10枚),如此算来每天工作要吃3次饭,共需铜元135枚,合大洋3角4分”,一个月中不包括肉、蛋、菜,只馒头和粥的伙食费就需要10元2角,若“连赁房子、理发、沐浴等算上,每月每个工人的生活,低至无可再低必需15元”