昭和末年的罪与罚:日本泡沫时代的社会(二)

作者: 文嘉

6、狂欢式的海外旅行

很多人第一眼会认为这是不是日本人讽刺我们中国大妈的漫画,其实这是漫画家堀田かつひこ在1988年推出的四格社会搞笑讽刺漫画『オバタリアン』(歐巴桑大队), 成为1989年金奖流行语,1990年还被搬上了屏幕,红极一时。这部漫画活灵活现,也深刻描绘了一位叫小畑绢代的大阪中年妇女的日常生活,用她犀利夸张的故事揄揶社会上各种不良现象。这部漫画当然也涉及当时火热的家庭海外旅行, 公共场合插队,高声喧哗,乱扔垃圾,乱拿公物,疯狂扫货的不文明行为也有展现,堪称日本人在海外真实写照,下面就说说当时日本人的海外旅游。

2016年1月国家旅游局官报2015年中国公民出境旅游人数达到1.2亿人次,旅游花费1045亿美元,约合11.4兆円。日本政府观光局(JNTO)发表数据2015年入境游的中国观光客为499余万人次,占全体外国游客人数1/4,日本去年境外游客消费总额3.5兆円,其中中国游客贡献了近一半,约1兆4174億円,人均花费28万円。换句话说我国境外游1/10的消费输出金额送给了日本人。这些数字虽然惊人,但你知道泡沫时代,日本海外旅行客比现在中国爆买客还更狠更猛。1986年日本出境游游客是552万人,1990年这个数字是1099万,海外旅行消费总金额12.7兆円, 平均每人在海外消费115万円,如果中国游客叫爆买,那么他们那时可以叫爆仓。

日本人为什么大规模海外出行旅游,又怎么会如此大手大脚? 告诉你,你可能真不信,政府鼎力支持,送给你钱去海外花,有这等好事? 就有这等好事。

1986年通产省服务产业研究室室长北畑隆生向当时内阁提交了一份“银发哥伦比亚计划92——海外第二人生居住支援事业”的提案,该提案计划由日本政府和财团联合出资,在海外建造一系列的老年度假村,供日本退休的老年人养老。具体方案是国家在海外建设好住宅村,分配每户一幢200平米的住户,每月再提供15~20万円生活费,算上国民个人平均2千万円退休金里的月额20万円的退休金,足够国民在海外过舒适的退休生活。当然他这个提案不是心血来潮,鉴于当时日本物价飞涨,土地价格昂贵,还有繁复的审批手续,在海外建设一个相同程度度假村比在国内要便宜不少。日本80年代连续财政黑字,对外贸易累年顺差使很多国家不满,借此还能增强与这些国家的纽带信任,带动当地市场繁荣。

这个“海外日本老年村”方案提出来后,正反两面声音都比较热烈,支持的是日本地产建设财团,他们正愁没海外扩张的机会。反对者是日本共产党为首的劳工会,他们批评政府这是向海外输出老年人的抛弃计划,是海外版的“弃姥山计划”。最终这个计划被搁浅,取而代之的是前面介绍的『総合保養地域整備法』颁布,但这个计划并沒有退出舞台,而是被融入1987年运输省提出的“1000万国民海外旅游倍增计划”当中的子项目“海外滞在型余暇計画”。

因为上述国民综合福祉保养公共事业计划,建造、运营都要到2~3年后,所以有了空档期,再加上日元持续升值,企业出口受影响,但海外购物消费则反之惠利,国外价格甚至比国内便宜不少,于是海外出行游持续升温。运输省的官僚认为大量国民出行能帮助刺激日本交通运输业成长,特别是日航在1985年的123航班坠机灾难后,国内航班线经营恶化,1987年民营化后,极需一剂强心针恢复业绩,以社长山进地为首的日本3大航空公司联合游说团体背后向国会反对派做了大量说服工作。

“1000万国民海外旅游倍增计划”的具体内容是一方面降低各国际线个人、家庭航班机票15~45%票价,另一方面由通过减免债务利息方式由国家承担这方面航空企业的损失。个人入境物品关税起征点大幅降低,鼓励企业设置职员海外旅行休假及津贴,并对能够确实执行的企业进行税务减免。鼓励建筑、不动产企业向海外购买大宗土地以及建设“2周以上滞在利用型日本人村”,雇佣当地劳工。建成利用的“日本人村”住户期领取每月15万円补助。外务省定期定点派专员前往这些国家地区进行视察说明,出资赞助在当地设立日本语学校等等……

在这些政策利好下,日本出国游人数每年都在高增长,1987年出国人数683万,1988年843万,1989年966万,1990年1099万。本來预定五年完成的计划,4年内提前完成了。1990年数据显示出国游男女性别比61.8:38.2。出国地域选择上53.8%的男性出游目的地首选亚洲,以韩国、中国台湾、香港最多。女性42.7%首选北美大洋洲,以美国加州、澳大利亚悉尼、纽约州、夏威夷最多。

除此之外,银发一族的“日本人村”在澳大利亚、菲律宾、夏威夷、印尼、智利、南洋诸岛、西班牙巴塞罗那也真的开园建村了,日本国内为此还调配相应的医疗陪护、教育、翻译、管理人员。但大部分的日本村没有能够坚持很久,主要是泡沫崩坏后,国内援助资金断裂,企业年金与退休金大幅减少,后续的日本退休人员没有进入,村子逐渐冷清,孤独感增加,选择回国道路的人越来越多……

比起被欧美人批喙的爆买插队,不讲礼仪其实这些都是小问题,更大的问题是日本人在各地的买春行径。1996泡沫破灭了,好多在外滞留的日本人选择归国,然后没几个月就是东南亚诸国的女性抱着儿女来找“日本爸爸”,他们被当时的媒体描绘成「負の遺産ジャピーノ」“Japino”意为日菲混血,据说仅在菲律宾这样的私生子女便超过10万人,不但日本社会震惊,更令当时日本政府在国际社会上也颜面丧尽。前几个月新闻不是报道买春1万3千人的禽兽校长高岛雄平,其实也是泡沫时代被安排进印尼、菲律宾当地日语学校。当时的买春行径令人发指,不少日本海外旅行代理店为了赚钱,甚至把奖勤性质的会社员工的「慰安旅行」改为“真慰安旅行”……

(禽兽校长高岛雄平,以及2005年的岩波現代文庫书籍『じゃぱゆきさん』封面,名古屋地方法院门口,怀抱混血儿子的菲律宾女性。じゃぱゆきさん原词为「唐行きさん」,本意指战前,九州附近岛屿在东南亚做娼妇,所得收入寄回乡里的日本妇女,后来变异为外国籍来日売春妇。但80~90年代泛指在南洋当地做娼妇,怀上日本人血缘关系的土著妇女,一般都家境贫寒。)

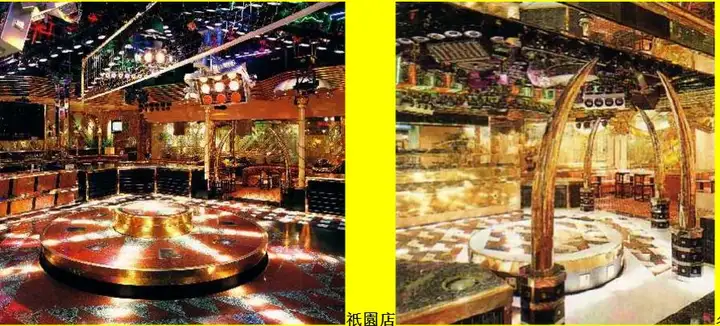

提起泡沫时代哪个最难忘,现在日本40岁以上中年男人总会想起迪斯科。比起在包厢里唱卡拉OK,那时的狂热气氛真是天上地下,他们的理由大多是“只要听见场内DJ亢奋的呐喊声,胸中就不知不觉热血沸腾了!”“看到场中立台舞女挥动羽扇,婀娜多姿的曼妙身姿,仿佛就能吹走我职场中工作中不愉快了!”“没为什么,就是看见半裸半遮女子很可爱,荷尔蒙就不由自主地上来了!”那时的迪斯科是如何的? 又为何流行,下面列图分段讲解:

所说的立台与婀娜多姿的扇子舞女便是以上。

先简单介绍下日本迪斯科舞厅的发展。1960年代初以东京新宿的「SUNSHIN」涉谷的「CRAZY SPOT」两家迪厅开业为苗头,日本迪斯科产业开始萌芽。迪斯科兴起主要拜战后有“社交舞之父”之称的洋舞家中川三郎所赐。当时其他社交舞种都要正式的礼服晚裙,唯独迪斯科不需要这样繁文缛节,60年代迪厅主要是吉他伴奏,跳的是美国流行的“GO-GO舞”为主,顾客也以美国大兵、外国人、富裕阶层为主,当时的青年文学家三岛由纪夫,宝塚歌舞团的前野曜子,词曲家泽田研二为迪厅普及起了很大推波助澜的作用。迪斯科扩展到大众普及化阶层标志是1978年好莱坞影星杰夫高布伦电影《狂热周五夜》在日本热映,这部描绘美国迪厅风情的电影深深刺激了日本青少年蠢动的心。迪斯科产业迎来进入快速发展期,日本各地迪厅开张。但1982年新宿歌舞伎町某迪厅发生两名14岁女中学生被誘拐造成1死1伤案件,案件凶手至今未找到。社会舆论哗然,就此规定不许未成年人进入。迪厅在80年代前半遭到一定打击。

80年代后半期,日本人口袋里的钱膨胀起来,迪厅也随之膨胀。这时歌舞曲风也发生显著变化,欧陆节拍的电子混合音乐大流行,比起美国GO舞曲,男女肢体互动亲昵更多,广受年青人喜爱也就不奇怪了。

80~90年代迪厅发展可以分为两个阶段或两种。一种就是在都中心大厦里装修考究,带ⅤⅠP包间的高档迪斯科。通常票价是男4500円,女4000円。这种迪厅在我国90年代后半叶也大流行过,称为港式迪厅,不过鼻祖也是日本。

1986年东京都内六本木开业迪厅仅6家,但到了1989年己然猛蹿到38家,ㄧ些原来陪酒的夜总会,风俗店也纷纷改行。原因是太容易赚钱了。一个容量500人的迪厅,租金加装修才1亿5千万円,实际每夜客流量1千多,每月流水从来没少过5千万円,闭着眼睛钱就来了。当时六本木高档次的风俗店,一年利润不过2个多亿円。但这种店有个天生弱势,人员过于密集,除了排队入场不爽,安全隐患是最大原因。

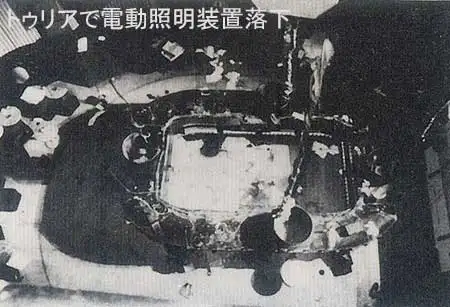

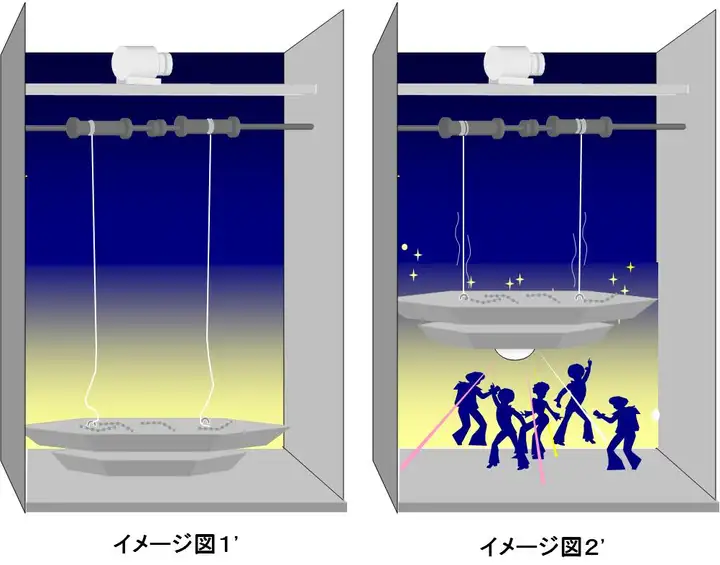

1988年六本木高级迪厅天花板上1.6吨重大型可升降灯球砸了下來,造成3死14伤惨剧,关键这3人都不是被灯球砸死的,而是踩踏至死。该迪厅规定容客量150人,当晚入场有450人,另一说为600人。灯球宣传是美国进口货,但调查发现是国产山寨货。每日只可升降4~5回,当晚己经17回了。

由此事为契机,这种高级迪斯科舞厅逐步被冷落,另一种大型化普及性的库改迪厅兴起。

库改迪厅,顾名思义就是把闲置的仓库改造成迪厅,主要集中在东京湾各沿线待开发码头区。比起六本木、赤坂、歌舞伎仃的高级迪厅,主要优势便是房租廉价,场域宽松,一般这种迪厅容量都近千人以上,迪厅照明模式变为顶光,桥光、耳光、柱光多元素舞台布景为主,安全度更高。最重要的是它的价格更便宜。一般在1500円区间,有的迪厅为招揽生意,甚至不收女孩钱。

当时迪厅的头号招牌称为“女王”或“老师”,就是迪场中舞王或女皇,一般负责炒热气氛、招揽生意或保持口碑。一开始也没有非要拿着扇子跳舞,欧美流行什么也就跳什么。在场中心圆台负责领舞,底下一帮顾客跟着。但直到一位荒木久美子的热舞女皇出现,带动了这股潮流。

(这位荒木老师,是当时东京港區芝浦「JULIANA’S TOKYO」迪厅头号红牌,脸“JULIANA’S教主”、“立台女皇”。脸蛋不算漂亮,身材绝对杠杠的。舞技超一流,她突发奇想把扇子引入快节奏的舞蹈中,引起全日本大热。至于大热原因,多数人甚至专家都认为她复活了日本民间舞艺代表∶盆踊。所以老少皆爱。属于国粹文化新用,但她本人听了这说只是笑笑。不过她在90年代前半期频繁上镜,据说不靠广告,仅活动门票分成就赚了8亿円。当然捧红这位扇子元祖女王的幕后人「JULIANA’S TOKYO」老板折口雅博也是泡沫时代传奇人物,从一无所有的贫寒底层起步,借原单位4000万円起家,靠3家迪厅做到了一年70亿円产值,并且以此为社交舞台开展人脉。折口现在也是日本艺能界大佬,无论是暗黑还是台面上的。与饭岛愛、南明奈、泽尻龙英华等等都传过诽闻。据说秋胖AKB48开张,他也出谋出资过。)

身着迷你紧身裙的荒木久美子扇子舞流行后,东施效颦的人越来越多。但发展到了后面都是和色情打擦边球,和舞蹈没关系,只要你在台上搔首弄姿即可。有些迪厅更是只要敢露就行了,泳装登场,甚至几近露点也没关系,单人在台上太过单调乏味,批量上台成为风潮……

立台风化堕落使得迪场性犯罪率以及暴力事件高发,1995年东京警方不得不依法取缔。随着泡沫时代崩坏,社交形式多样化,迪厅也逐步走向沒落,1991年东京都内大小迪厅378家,2003年只剩下61家,2013年己经20家不到了。

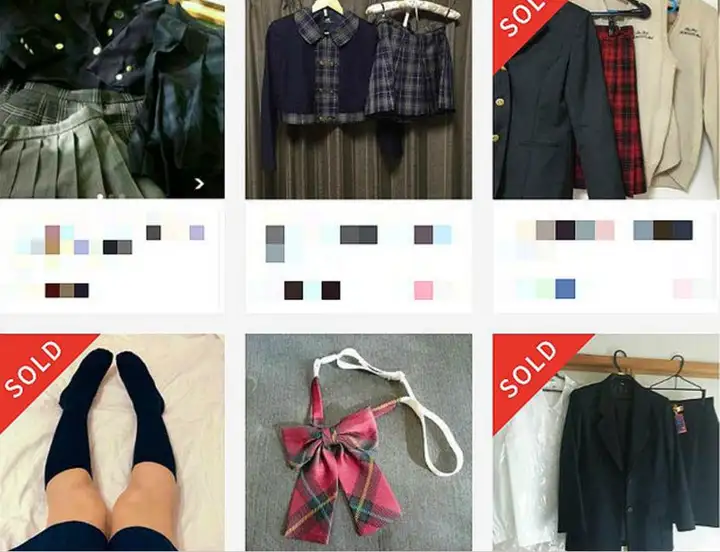

7、女子高中生的买春援交

很多人会认为这是普通的日本女子校服贩买店物。其实这不是普通的校服店, 日语名为「ブルセラ・ショップ」,这是混成语,但中文直接翻译成“变态癖物痞专买店”比较易懂。顾名思义就是给“特殊痞好”的顾客开设的女子中古制服风俗营业店。现在这种店基本处于被风纪管制的半地下交易状态。而这种店的起源,大流行与泡沫时代的女子高中生交际援助有关。

上右图1990年东京都上野一家女子中古制服风俗营业店,通常是把制服用真空包装,然后附带一张使用者本人写真,但实际上照片往往是假的,或者附赠一张女子偶像的制服照片,以当时AV女优或写真模特为主。货源一般从各种渠道收购毕业,退学或者不要多余的女生制服,制裙体操服,甚至生理用品,收购价格从2千~1万円不等,卖出价格却高达2~6万円。另外这种店的“究极服务”是现场脱贩。意思是女高中生在店里现场脱下制服,直接提供给“顾客”。这种制服价格贵得惊人,10万至50万円都有,但仍然有人趋之若鹜,供需双方都是。日语又称「生セラ」。

为什么一部分女子高中生不自爱?很多人会责备她们不洁身自爱。但要知道物欲横流的泡沫时代,不但家庭主妇、女大学生甚至高中生、中学生都被卷入这欲望之海。成年女性有工作有收入有异性人脉圈,但女高中生则没有,特别是钱物所得上。因为未成年。她们在奢华迷浮的社会表象前更加不易坚守底限。一些高中生选择卖春。另一些觉得不能接受,就走脱贩这条路。当然不能否认还有一些是青少年性好奇,青春期叛逆为动机的非金钱因素存在。

(遠原美喜男写真集「ドキュメント未成年」中,夜中涉谷“交际援助”一例)

援助交際的辞源,首先出现在当时女子大学生身上,属于“买春”的社会隐语,现在不这么叫了,取同音“円光”或略语“売り”, 字符「○」。因为BBS和LⅠNE上有词屏蔽。

女大学生援交圈在1987年后逐步传染至未成年少女的中高校层,主要是越级升学的前辈介绍入伙。但首要祸根被认为是周刊杂志、电视节目上泛滥成灾地介绍各类女子奢侈消费品。这无疑带坏了社会风气。第二男人有钱就变坏,特别是普遍有钱时,自古不变。所以泡沫时期未成年少女的援交市场非常大,据说1996~1999年全日本援助交际行为的15~19周岁未成年女生比例为15/1000,历史最高。去年联合国人权理事会一份调查报告宣称日本女子学生卖春率13%,一度引起日本政府强烈抗议。当然没这么多,这个东西具体调查相当困难。

80年代末~90年代初期流行的是援交俱乐部,一些娼馆暗所会特别以“学生妹”为噱头,在街头散布广告电话,配合当时电话交友俱乐部吸引“客源”。但由于抽头盘剥严重,真假学生混淆,场所治安卫生不佳,并不为援交女生所喜。

进入90年代后传呼机与手机开始普及,通过新型的移动联络方式援助交际变得更隐匿与流行化。通常收费是吃饭5千,一夜交际3万,长期情人合同30~100万円不等。

1989年夏NTT「ダイヤルQ2」即高额电话增值服务开通,其中有一项是允许登记备案的风俗企业会社提供成人情报服务,但很快就变成了色情电话专项服务,一些援交俱乐部通过此项业务向青少圈扩展,也加剧助长了援助交际势头。当时家中突然攀涨的高额电话单,令家庭矛盾横生,特別是一些未经人事的学生,在家长面前抬不起头。但由此“援助交际”这个词从电话里走到了社会新闻面,被曝光出来,特别是1996年在瑞典斯德哥尔摩举行的“第ㄧ届世界反儿童商业榨取会议”上,欧洲七国指出欧洲色情录音录像漫画近八成都是日本货,批评日本政府未对儿童卖春、性交易行为进行疏导管教。这令日本政府颜面扫地,同年末“援助交际”入选当年日本流行语,第2年新春日本列岛扫黄打非专项整治开始,1999年儿童买春处罚法正式施行,情况大有好转。但随着社交软件大众流行化,难以有效化监控,日本政府也多有力不从心之感。

8、不动产投机下的世相

在泡沫时代日本有一个特殊的地方能够见证当时不动产投机的疯狂。

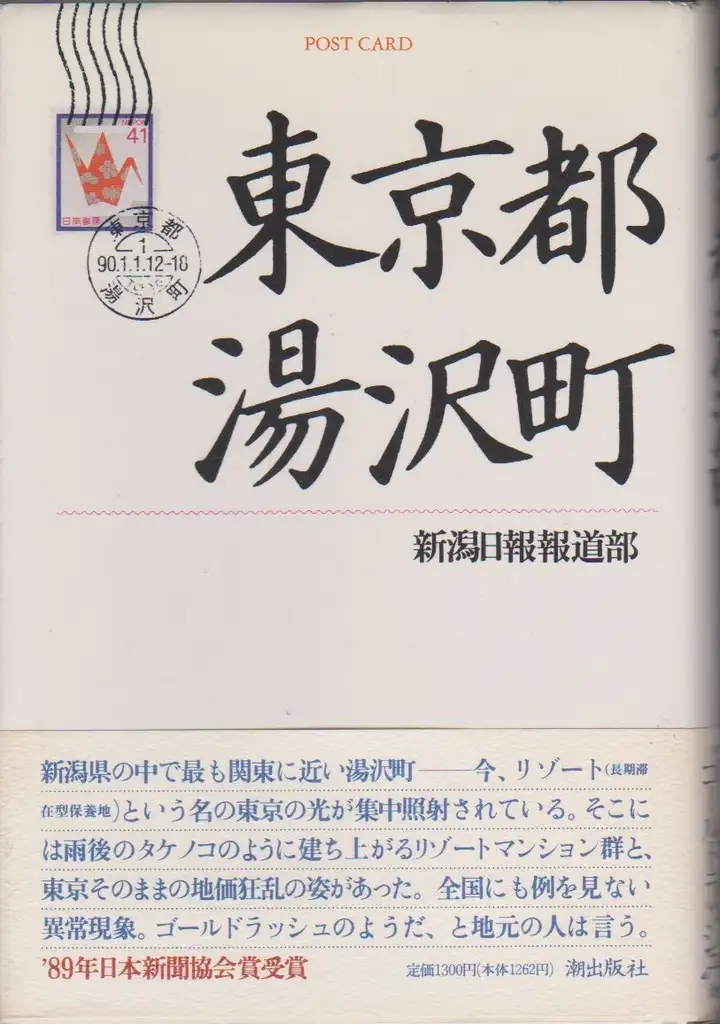

1989年获得当年日本新闻协会“地域与社会部门大奖”的是名不见经传的新泻日报社。报道三部取材从1988年12月初到1989年6月半年时间内连载的「東京都湯沢町」的特别报道,1990年编本出版。该报道对汤泽町五年地价翻6.7倍,地产开发规模12.4倍,雄冠全国的异常现象进行强烈的质疑与抨击,惊动了当时的日本社会和政府,由此日本的国税部门开始加重二手房交易税比例以及导入地价税,试图遏制疯狂的不动产投机市场。

这个东京都汤泽町在哪?看到上图很多人都已经猜到了,肯定在新泻而不在东京。汤泽町地处新泻县最南端鱼沼郡, 北邻群马县,背靠日本中部谷川连峰山脉,总面积357平方公里的环山地貌,约为北京丰台与西城两区总和,东京都小半个23区。1990年日本海一侧最大都市,新泻县首府新泻市土地公示均价为23万8363円/平方米, 而这个地处山奥,人口不满万计的小城公示地价则是48万5612円/平方米。

为什么这个小城地价这么高? 其实祸由还要“怪一下”日本文豪川端康成先生,战后的汤泽虽然举办各类滑雪比赛,但不过是一般旅游景点。1968年川端康成的小说《雪国》获得日本首个诺贝尔奖,这部长篇小说的舞台地“雪国”便是汤泽町,一跃又多了个全国瞩目的人文胜地名号,从此名扬四海,1973年借由此地苗场滑雪场举办国际雪上竞技比赛成功,日本西武集团在当地扩修了苗场旅馆,容客率由过去的1222人涨到了4532人,逐渐聚拢人气。1975年暑假,就读成蹊大二的安倍晋三便和同学三人自驾游,1982年11月上越新干线开通,1984年11月关越高速通车,从东京新桥站到上越汤泽站由过去的2天1夜缩短为84分钟,1987年5月『総合保養地域整備法』颁布,土地审批宽松,贷款更方便,不动产企业迎来了梦想中的“春天”,由此该地迎来了地产发展大跃进最好契机。

(1987年末还有一件事有场外推波助澜之势。1987年11月由当时红星原田知世主演,松谷任由实献歌的东宝恋爱电影「私をスキーに連れてって」《带我去滑雪吧》热映,掀起了日本列岛滑雪热狂潮,1988年全国外行滑雪人次达1478万,比前年增长了近35%。《带我去滑雪吧!》这部电影是当时默默无闻的三上博史成名作。此作留给当时泡沫时代的芸芸东瀛屌丝的最重要三件事,想泡妞你如果踏不进六本木,就要约她去滑雪,其次还要一部丰田塞利卡四轮驱动旅轿,再帶一部佳能防水便携照相机。如果你是小眼睛女生,雪地帽加滑雪镜绝对是加分项……)

1988年全国大型不动产建设公司鹿角、西武、丸红、东急25社全部在汤泽开发房地产,当年全国卖出的度假公寓户数是11,564戸,其中3912户(1/3强)是在汤泽町。要知道1988年汤泽町登记户数3127户,人口才9458人。按当时汤泽町町役所和观光委员会的规划,以1985年为汤泽旅游振兴元年,历时六年,截至1991年全町要建成65栋16266户、容客量48500人的度假公寓,这还不包括17座总容客9.6万人的大型度假旅馆酒店群。

当然房地产商不是傻子,他们这么大兴土木也有自己的理由与数据支撑。其中最为主要的理由是三个:

1、新劳动法对周休两日制,年休假不少于20天的普及,交通进步带来的通勤时间大缩短。造成了来汤泽游乐的客群大部分于礼拜五晚间到,次周礼拜一晨回,一周居留时间为两天3夜。

2、汤泽町接待入宿游客量1980年为203.4万,到1988年已经攀升至832.6万人次,同时期县府新泻为693万,为日本除首都外,接待游客量最高的地方行政町市村,比热海还多47万,雄踞日本第一。其中812万人次游客来此的目地是为了滑雪,占据了54.9%的全国市场。而86.1%来自于县外,为716万人次,汤泽町平均每日留宿量大约在1.8~2.6万人次。

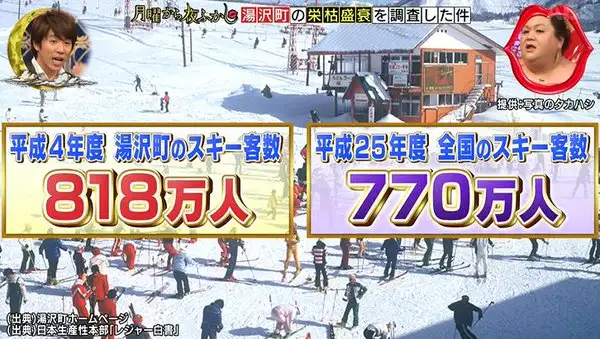

(这是汤泽町最辉煌的时候,1992年接侍滑雪客818万人。而2012年日本全国滑雪客才770万人。)

3、1987年2月后日本央行把企业基准贷款利率进一步降低到2.5%,融资过剩。而全国六大都市圈土地斗争火热,不动产业把目光与资金放在了“日本人另一半生活”的地方行乐休假地属于当时“业内基本常识”。南至冲绳北抵北海道,哪里都在掀起建设狂潮,各地唯一不同不是以不变应万变,坐以待毙,而是选择建酒店,游乐设施还是公寓的“极乐死”……

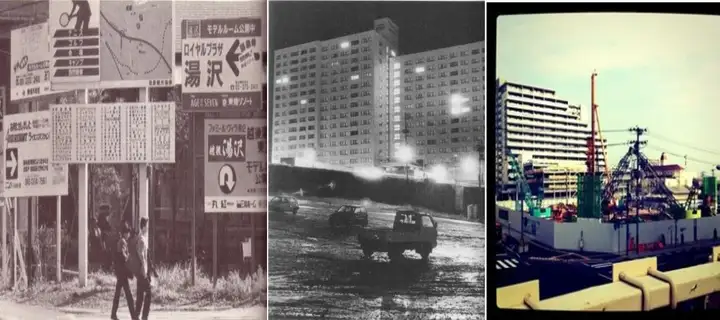

(左上图1989年5月汤泽町浅贝地方的道路场所指示牌,中间牌子上密密麻麻写满了68处度假宾馆与公寓。左中图礼拜四夜中里地方松川桥度假公寓大楼夜9点的屈指可数的家灯,右图1991年当地一座度假中心建设工地,最上端图为90年9月汤泽町俯瞰。)

「国境の長しンネルを抜けるとマンションの林であった」

“穿过长长的国境隧道那便是钢筋混泥土之林!”

新泻日报的特别报道当时把川端康成《雪国》开头“穿过长长的国境隧道那便是雪国”改了一下,揶揄昔日文豪笔下孤寂安详的小町变貌。而对公寓购买者身份、购房动机。新泻日报记者班赶赴首都圈也做了一番深入的调查。以从东京创艺广告代理店获得的725份购房户主资料解析:

39岁以下购房者占23.6%,40-50岁占43.6%,50-60岁24.6%,60岁以上8.2%。40岁社会中坚层为购买主力。

购房户主平均年薪或退休金1772万円,最高者2亿1700万円,最低者398万円,其中1800-2000万円左右比例最多占到了48.7%,500万円以下人群17.2%,属于日本社会高收入人群。做为对比,当地汤泽居民平均年收入不过289万円,差了近6倍。

购房户主出身地:东京区部70%,都下11.8%,神奈川10%,千叶3.6%,琦玉2.7%总数98.1%的首都圈人,所以报道要称之为“东京都汤泽町”就是这个原因。而户主一年间平均滞在汤泽时日只有37.4天,每回平均滞在天数2.7日,冬季利用率高于夏季。

购买度假公寓面积56-125平方,其中以56平方2室一厅或2室人数最多,达57.2%。购买公寓平均价格2675万円左右。

渡假公寓购入者84%属于已经持家有房者,其中这里面仅9%第一套房有贷款。但在汤泽购房人群中68.3%都选择贷款。购房者动机调查这一部分最艰难,电话与登门拜访取得的有效资料只有286份,40.8%的户主选择“疗养和健康”,17.1%的户主选择“长期滞在余瑕活动地点”,投资选项的只有3.4%的人选填。

报道虽然没有指名道姓这些东京购房者肯定是出于投机目的多,但另一个数据却出卖了他们内心,725份资料中在汤泽购买2套或2套以上户主有107人,其中115套房正被挂在不动产交易公司。

再说说房地产开发对当地居民生活的影响。取材班对汤泽居民,町役所公务员,派出所警察,中小学教师生徒都进行采访问询,发现对于外乡人大量涌入存矛盾心理。较多几个负面是:

“全町农业用地面积减少了68.2%,绿地量不足以前1/3。”

“上流河川边建设大量产生的工业污染物和垃圾沿河水下行,严重影响了当地居民饮水安全。”

“因为那些高层建筑和旅馆兴建,我们农家连一点阳光都享受不到!”

“一到周末滑雪场附近道路就被外来游客车辆占满,公共交通出行不便。”

“东京来的游客装大款,一副高高在上的阔佬样子,完全不把我们放眼里!而且乱扔垃圾。”

“建筑工事者用钱诱骗当地女学生!”,“东京来的年轻人在马路边便公然猥亵女学生!犯罪率明显抬高。”等等这样的报怨层出不穷。

但反过来,对于经济获益面汤泽当地又不得不感谢这些东京阔佬。

首先汤泽町光固定资产税由1985年到1988年足足翻了2.4倍,达到22亿6871万円。町财政收入更是达到77.3亿円,分摊到全町9458人身上,平均就是81万円一人,财收人口比率高出全国平均水准约2.7倍,排到了全国前70名。当然对于居民来说,最重要的还是出让土地获得的巨大收益:

新泻日报拿JR汤泽站西侧200米处商业开发地作举例,1988年秋这里的公示地价44.7万円/㎡,折合500万円/坪,当时汤泽还只是县内仅次新泻、长冈第三高。拆迁的12户宿家平均面积75.7坪,一户就得3亿7850万円。而距离汤泽站24公里外规划都市圈外岩原农业用地价格也不低,16.2万円/㎡,53.5万円/坪。当时为了建造岩原滑雪场,收均当地29户农家名下水田。这29户农家每户5枚(1枚=10公亩=302.5坪),当时1枚水田年收益额不过22~24万円,5枚一年做到头也就100万円,但转出卖给开发商,农民光卖出1枚就可获利1.6亿円,5枚就是8亿円,农民焉有不卖之理? 虽然这两地拆迁户一夜爆富,但还是觉得亏大了,第二年春,这两处地附近又开发,还不如自家地段地价又分別涨到了57万円/㎡,27.4万円/㎡,白白少赚了1~3个亿。

1985~1989年全町出卖土地有1178户,占全町户约1/3,其中不乏五年两次转让“幸运儿”,平均获金1.72亿円区间。70年代这里还是新泻人看不上眼的穷山沟,这里留守男生普遍面临娶不到日本老婆,到菲律宾买媳妇还得借钱的境地「嫁不足問题」。现在怎么可能,新泻人倒插门还得上门口排队去。

当然好日子不可能一直有,泡沫崩灭后,汤泽从昔日的天国坠落凡间。现在町财政负债165亿円,主要是58栋14,695戸、总面积93万7636㎡的度假公寓如何处理,现在这些度假公寓就是空在那完全不用,每天还得6500万円左右维持保养费,每年13亿円的固定资产税滞纳金,有些公寓现在甚至沦落到免费送的境地。

象这样20万人民币出点头,带装修的公寓,甚至10万都不用在汤泽町现在比比皆是,比中国三线还便宜。屌丝请不要激动, 日本有些房子是很便宜,但背后固定资产税、维持费、物业费可不轻松,一年下来40到50万円,而且某些房产规定10~20年内不准再转手,转手也很难卖出,除非真心定居,一般做投资肯定得不偿失,白做接盘侠,当然土豪请便……

9、东京土地大战争

(1987年东京塔展望台远眺增上寺、JR滨松駅,世界贸易中心大厦方向)

和地方不同,东京地价的飙涨和1987年的『総合保養地域整備法』没有多少关系,而是自70年代后半期便开始甚嚣尘上的首都整备计划。

1977年7月13日纽约大停电后,日本政府与各界专家讨论起市域人口比纽约还多107万,市域面积少170k㎡,城市机能更为繁杂的东京的应灾能力与饱和人口极限,从而引发社会上迁都与扩都的广泛争论,1978年迁都说被彻底否定后,1985年5月日本国土厅下属大都市整备局历时七年调查发表了一份『首都改造計画-多核型連合都市圏の構築に向けて』(首都改造计划-多核心联合都市圈构筑草案),其中明确未来东京建设四点理念方针,这四点不是本文主题就不写了,这与现在北京首都副中心建设大纲其实非常接近,总结一句:

「首都全面脱工业化,向国际商业金融中心转型,由过去主要机能地的千代田区、港区、中央区单极化发展模式向周边地域分散 ,建立若干个“职住近接一体自立型”的卫星城。」

这份计划内其中有一子项目标现在遭到很多日本人指责:

「力求到昭和75年2000年,首都23区部从现有的3700ha,再新建土地面积约5000ha,·总办公面积1千万平方米,5千个写字楼与250栋55层以上的超高层建筑。」

(两张图为东京23区部办公用地总利用平方1986~2015年推移图,最高峰总值不过是1990年485万平米,总计划一半量都用不到,2000年更跌到264万平米,2015年数据也差不多,可见土地资源严重浪费。)

5000ha=50平方公里,东京23区总面积619平方公里,这意味着近1/13的区部土地要进行一场庞大的外科手术。在这个星球上屈指可数的黄金地区动刀, 谁最开心?依次是银行、不动产商、区部地主。

1985年人口普查东京23区内总人口为835万,首都改造计划涉及搬迁住户24.9万户,73万余人,町工场700余家,商业会社事务所1100多个。坦诚地说这些涉及建筑大多都是30~40年前战后昭和20~30年朽旧木造危房,人口密度集中,耐火抗震性差。按日本4口之家50㎡最低住房保障标准,区部内满足这一条件还不足两成,搬迁或改造是迟早的事情。但问题是多数住户不想搬迁或者坐地抬价。

而日本土地我们都知道是私有制的,买卖土地出于双方自愿原则,即便政府公共事业工程收用土地遇到当地居民反对,按『日本土地收用法』也无权“行政拆迁”,要经过第三方组织各都府道县土地收用委员会独立核准裁决方能执行“判定拆迁”,收用委员会对被拆迁户的经济补偿、房屋安置、工作就学生活影响以及有无潜在或尚不知情的被拆迁户,都需要调查清楚,并进行细类评估,因为程序繁芜,2001年改法后一般流程下来,需要1~3年才能有结果,而改法前短为2年,长得拖到十余年也不奇怪。

1982年开发1996年开业的东京千叶高速铁道,其中八千代市萱田地区、夏见地区,饭山满站三段田地征用,因地主开价3~8倍以上,前后征地谈判审核耗费了近17年时间, 结果高铁被迫四度改变沿线方案,1993年夏见地区原定一段150米长,7户民居通过的地上线因判诉高铁侧败诉,改为480米绕行地下线,花了27.2亿円,你以为贵了,其实划算,那7户开口价可是32.8亿円。而在东京都中心修路更贵,1米公路,你没听错,的确是1米,曾出现过3亿2000万円天价费用,为什么? 此地是我宅,此树是我栽,要从此路过,留下买路财。

当然为何仲裁时间这么长?很多中国人会说那是人家法律体系健全,官家不能胡作非为。

凡事不要想当然!其实哪里是这个原因哦?

1951年『日本土地收用法』颁布施行,1965年爆发了至今未绝的成田空港建设斗争反对运动,日本政府就数度暴力强拆征用民地民田,当时佐藤荣作内阁以为机场周边都是满洲回国的“开拓团弃民”,用钱就可以搞定了,但要知道这些被上层大人物称呼为“弃民”的在东北那些年跟马贼,中国老百姓,俄毛,关东军,抗日联军可没少干过,论阶级斗争经验比政客更熟门熟路,一转身便和日共、左翼团体吴越同舟了,形成声势浩大的反对联盟。1978年5月20日成田机场开港,参加典礼的不是国内外游客,友好人士。是4千名镇暴警察和2万2千多的示威群众与左翼激进团体。运输大臣福永健司在致辞中不得不强作镇定地说道:“我们日本老话说得好啊,难产的孩子都会长得健壮长寿! ”

1988年成田空港二期扩展工程被千叶县土地收用委员会初审通过,不久委员会成员遭到汽车被烧,家宅玻璃被砸,压力锅炸弹袭击,各种各样骚扰攻击。委员会成员寻求当地警署庇护,但当时舆论偏左翼亲农民,警察也不敢多管,接警后只登记备案一下便没有下文了。千叶警方无做为,很快纵容该事件变异升质了,9月21日57岁的委员会会长律师小川彰回家路上被十余名反对中核派暴徒用铁棒、铁锹袭击,肋骨打断两根,左腕、双腿被打废,终生残疾,2003年因为生活不能自理,害怕连累家人,小川彰选择推着轮椅跳水自杀。

这件事在千叶影响很大,诽谤并相信小川彰收空港黑钱, 政府内定次期县副知事的大有人在。 而事件发生后,千叶县土地收用委员会成员总辞职,毕竟土地是老百姓和国家在争,命可是自己的,犯不着夹在中间左右为难白白丢了性命。这样的结果是千叶土地收用委员会机能是停滞状态,后继新组的土地收用委员会逢到这样土地官民斗争,不管是非曲折清一色判官输民羸,因为官要不了我命,民可不一定哦。而且这样媒体舆论和民社反对派也不好把矛头指向我们,老说我们是政府的走狗了吧!

以上是泡沫时期公用事业土地官民争端一隅,在地价飞涨的年代,民间私人行为的土地买卖竞争对抗更是激烈。一方准备借着“首都改造计划”大显身手的不动产公司,另一方是不愿搬迁或者也想在这个机会难得的成金时代狠赚一笔的庶民百姓,矛盾与利益是那么直接赤裸。私人土地交易行为没有第三方土地收用委员会仲裁判定,那怎么办?民间自然有民间那套办法,这时「地上げ屋」就自然浮上水面。

如今日本有人戏言「地上げ屋」的本质其实和不动产中介公司一样,这样说对一半错一半。「地上げ屋」1964年东京奥运会前后便存于世,只是当时日本主要住房以共有民建住宅与公营团地宿舍为主,私人房地产没那么火热,并不显山露水,且多数真的和不动产中介公司一样守法经营,和黑道暴力组织没什么关联。1972年地产商出身的田中角荣上台,弘唱列岛改造论,一年不到就把东京地价炒高了2倍,全国翻了1.7倍。从那个时候起暴力团伙开始引入这一行当,有些人为把势力做大,和白道政财两界勾连。

尾崎清光,四国高知县佐川町人,部落民出身。父亲酗酒赌博家暴,11岁那年父亲喝醉酒落水身亡。丧父后的尾崎更加没人管教,17岁在高二年级就学中,因为勒索欺诈同学行为被送入少年院。辍学后的尾崎跑到了大阪,最初凭借黑道上违法工作中介者而逐渐在大阪暴力团伙東組崭露头角。1969年在大阪创立「尾崎興業」,以不动产和高利贷为主要经营业务,1972年凭借在大阪积累的金脉,杀回家乡,并成功资助自民党候选人渡边勉当选佐川町町长,由此渡边勉做媒上京,让其加入自民党外围政财部会「全日本同和会」,由此开始了人生事业攀峰期。此人最大的特长就是“恐吓术”,在高知时到处派手下编造自己在东京认识多少多少达官贵人,与对方谈判,第一句便是“你小的知不知道,大藏省某厅某官是本社股东之一! ”“这是建设省的ⅹⅹ局长的电话,我不跟你说,你现在自己打电话给他!”高知的官僚并不知道这里面玄机,有些人怕丢了乌纱帽,或者畏于上面权势便服软于他,同时他也懂得利益均沾,方便他不法牟利的官僚他也不吝贿赂,久而久之这使他在高知呼风唤雨,风头无二,即便被起诉,往往都是判3年缓期2年的“虚刑”。

1978年尾崎清光以「全日本同和会」最高顾问风光上京,临行前他曾对身边人说:“用不了几年,俺也可以像龙马那样被土佐人祟拜!”,这个职位据说是他花了12亿円给当时自民党干事长大平正芳花钱买来时,借此作为上京发展人脉的资本。他在京的发展确实很快,当时只要东京搞不定的市街地拆迁,找到他总能解决,但中介费都是动辄2~3亿,这还不包括后继跟进开发项目分股抽头。他生活奢靡,在银座花天酒地,情妇都要20岁以下的,更是无人不知,人称「歩く三億円」“会走的3亿円”,即1亿2千万円士镶钻手表,8000万的手镯,3千万的两台加长林肯。1982年6月2日他在大仓饭店举行生日宴会,邀请了1000名政财两届名流,其中自民党政府高官有150名之多,而同日永田町希尔顿大饭店田中角荣的聚会只有8人参加,可见权势。当然物极必反,他一关西地缘者到东京抢地盘,肯定是要遭到本地帮会嫉恨的,1984年尾崎清光糖尿病入院,被3名伪装成探视者的杀手乱枪毙命。凶手事后不知所踪。大众媒体指向当时另一个「地上げ屋」新兴帝王早坂太吉,两人因文京区某地块争端不合,可能黑吃黑。但警方倾向于东京老牌黑社会住吉会下的黑手……

尾崎死后的1985年,东京首都改造计划启动,这一年最为焦点的是东京新都厅的定址新建。都知事铃木俊一宣布新都厅设址在西新宿副都心,就跟万达广场永远跟着市政府跑,商业房产的开发道理也是如此。次年1986年登上日本企业所得榜第一位的是丰田,第二位是索尼,第三位则是最上恒产,2027亿円的企业所得,186億円法人所得。这个公司干什么的,别说现在中国人不知道,那时候日本人也是云山雾绕的。

前些年李嘉诚只囤地不建设的长和模式为国人所唾骂,李嘉诚学谁或自创姑且不知,但在日本是这家公司首创并发扬光大的,人称“最上恒産模式经营学”。

最上恒产这家以炒地皮为生的公司。社长叫早坂太吉。是尾崎清光之后「地上げ屋」行业的帝王。早坂是山形县村山郡大田石町人,旧属最上郡,所以拿最上冠名公司。其身世比尾崎还惨,小学5年级父亲肺炎死亡,中学1年级母亲病逝,由长兄代育,中学毕业后,到镰仓当建筑工,随后涉足建卖业,渐渐发家。1973年承接了东京赤坂一座石油进口转包商大楼建筑工程,活干到一半,第一次石油危机爆发业主倒闭,于是索性自建自用,留在东京发展。在此过程中攀识了稻川会二代目稻川裕紘,并借助黑道势力扩张周边市街地。他和尾崎清光既有合作也有争斗。二者最著名的传说便是在东京都厅建址压宝。1982年前后两人都预计东京都厅不久要重建,但定址在哪二人意见并不一致, 尾崎清光从自民党内部得知1983年东京知事选,不但自民党不会支持现知事铃木俊一,社共左翼团体也对东京都知事虎视眈眈。对于东京都厅新建设计划中曾根政府并不赞同,认为都厅留在千代田最好,不必大动干戈。于是习惯先下手为强的尾崎把一半家当168亿円压在千代田旧都厅周边市街地收购上。而早坂太吉呢? 却大肆收购西新宿土地,其中最大一块地在西新宿六丁目,一千五百坪,4.8平方公里左右面积。每坪500万円,总价75亿円。最终结果是铃木俊一连任,推进都厅向西新宿转移。

而几乎一夜之间,早坂太吉手上那块地飞涨了6倍多,总值497亿円,加上新宿,涉谷,中野以及在横滨与琦玉投资周边地块,当年一共凈赚了1560亿円,震惊了日本工商界。很多人认为这肯定有黑箱操作,因为铃木俊一也是山形出身,二者或许搞乡情交易也不一定,后来传出个人在“西新宿六丁目地块”有匿税行为,被地检起诉,但他补交了14亿个人所得税,法院也只判了缓期2年,舆情一时大哗。自古有钱是非多,除了白道找他麻烦黑道自然也少不了。他的老对手尾崎清光又横遭惨死,早坂成了东京其他暴力社团的眼中钉,1986年在世田谷区自宅遭遇袭击,行凶者朝他客厅里扔了三颗手雷,幸亏他的法国保镖把沙发反扣遮掩,不然八成命丧黄泉。不过他的结局也很凄凉,泡沫鼎盛期妻子患癌病故,后妻没两年就要和他离婚,并索要750亿离婚补偿,后来只给了5亿调解。泡沫崩坏后,地价狂跌,投机失败,自社倒闭。2001年脑溢血突发,抢救不及,脑死亡,5年后离世。

(照片是1994年的。这便是当时最上恒产名下那块西新宿六丁目地皮,照片右侧最高建筑物就是东京都第一本舍厅,地上48层,地下3层标高243.4m,东京第三高建物。这个区域有东京希尔顿大饭店、西新宿三井大厦、富士施乐本社、住友不动产新宿分社、东京医科大学附属医院。)

除了以上两位以不正当的「地上げ屋」起家兴业。在东京地区当时以房地产闻名的还有从汽车贩卖业务转行不动产租赁业务的麻布建物会社的渡边喜太郎,开业医出身的桃源社社长佐佐木吉之助,与尾崎和早坂二人借助黑道势力不同,渡边与佐佐木则选择的是与银行狼狈为奸,做得更大,两人鼎盛期财富值都上过美国《福布斯》杂志,渡边是世界第6,佐佐木世界第12。他们二人的浮华半生可谓真实演绎了“欠银行100万,银行是你大爷,欠银行1个亿,你还真就是银行大爷!”这一流说。他俩与日本银行的故事后面再说,先说说「地上げ屋」……

(如龙0中剧情中重要配角:立华不动产公司的「地上げ屋さん」尾田纯,实际是中国偷渡者出身,这一点其实也符合历史。80年代越南、韩国、朝鲜、巴基斯坦、阿富汗及中国大陆偷渡客先后涌入日本,因为入境不合法,很多人只能从事日本人不愿做的“3K工作”,其中一部分因身份问题,极易被黑道暴力团伙利用吸收,从事违法行当。具体也可看2009年成龙主演的新宿事件)

对「地上げ屋」成员印象或者更确切点说想象是身穿西裝,脖戴金链,动不动就掏出一扎钞票甩在面前的黑社会装扮, 但很多时候并不是这样,那样的人都是「地上げ屋」从黑道上借来的“劳务派遣”,属于「地上げ屋」的最终兵器。你可以略带一点“中国黑社会暴力拆迁”印象去套,但二者又有些不一样。

前面所言从事「地上げ屋」这一行的,一般都是不动产公司,建筑事务所。会社分组分工一般有税务士、律师、会计师、土地相谈师、银行联络班、外勤人员、公关等等,和普通商社没什么两样。你会问,咦? 怎么不见暴力团伙,黑社会成员。其实这个问题问得最愚蠢,即便在中国社会,也很少有房地产公司把黑社会明目张胆的在公司内正式编制,除非老板脑子进水了或者无法无天惯了。在日本也是这个道理!

「地上げ屋」对社员的着装,仪容,谈吐大多要求较高,有时甚至比肩日本酒店银行服务业。像这种直接把钱塞给对方,不但极度不礼貌,也违背最基本的财务常识。再者这个道理也很简单,日本人最重礼节,不讲真心与否,至少表面工作更是NO.1,商务社交更讲究。在不动产火热的卖方市场,「地上げ屋」与居民交涉关系中是求方,优质良好的态度非常重要,多金,财大气粗并不是第一位的,倚贵欺贱,恃强凌弱在行内来说是大忌,至少表面上不能露骨。像早坂太吉的最上恒产,聘请的社员督导都是日本礼仪协会的讲师。拜访居民的外勤相谈人员,男女比例控制在4: 6,而且女性不用涉世未深的女大学生,清一色30~35岁的婚后女性,这是相当聪明的一招。用他的话来说,“像家庭主妇那般特有的柔韧与耐性是本社不可或缺的即战力!”

而在收买土地工作流程上,「地上げ屋」也非常注重战略战术。土地所有者,建筑物产权者的情报获取分析管理是这一行最重要的分野。为什么这么说呢?

对收卖土地而言,收购地居民家庭经济状况、成员构成、工作状况、兴趣爱好、生活忌讳都是需要了解清楚的。用这行的格言知己知彼方能百战不殆,在情报工作没有完成前不会贸然出击的。通常这类情报搜集在拜金泡沫时代并不是像现在这样很难,黑道、银行、不动产业、市井都有个人隐私流出,特别是银行系统,当时普遍是重灾区,甚至主动泄露储户资料的亦不在少数,理由后面再说。

当情报整理分析汇总后,专门会召开探讨会,按收购目标土地所有者说服难度分成上中下,或易中难三级别分档。 因为日本的土地制度与我国不一样,我国土地产权归国家所有,个人及集体只拥有土地使用权。而日本一块土地可以分为土地产权所有者,地上权所有者,日本称为地主与借家。因此实际收卖过程中想要彻底拿地,通常与这两拨人打交道是常事。一般先搞定二权合一的土地所有者、然后是地主,再下来才是借家。家庭经济状况糟糕,五口以上者,寡妇鳆夫,高龄老人,有意迁居者列为先攻,一般价格比时价高1.2~2倍,态度诚恳,拜访殷勤些,时不时还捎带些小礼品与点心,就可以搞定。当然说话也有技巧,核心嘛一句话“一定要站在对方的角度为对方考虑”。最难人群是贪财奴,大土地主以及有些社会能量的主,这些都可放在末端处理。总之由易向难逐步虫食,到最后基本上只剩下最难缠的钉子户时,“先礼后宾”依然无效才露出“狰狞面容”动用“最终兵器”,而且这种兵器只能夜间使用……

与地主、借家交涉过程切忌人多场合,拜访对方时若遇亲朋好友,肯定知趣退返。理由是时机不对,人多嘴杂以及礼貌考虑。这一行最难关是碰上集体地主与户主联合抵制或要价谈判,有的甚至会委托律师交涉,碰上这档子事只能自认倒霉,个个说服击破的例子不是很高,最终只能多掏钱或者“最终兵器”登场……两方闹得不欢而散的例子很多,而且容易招惹警察与媒体关注报道。

50年代后半期红极一时的「NHK三人娘」之一女优马浏晴子在1969年东京港区赤坂一等地买入一户高级公寓。1986年东京大改造时段,这座公寓土地所有者出让了土地给「地上げ屋」,因为入住这幢公寓的都是中产阶层,没人想卖,于是遭到了深夜里「地上げ屋」的暴力骚扰,比如拉电闸,喇叭扰音以及丢死猫在住户门口等等。不堪骚扰的马浏晴子主动站起来,做为地元居民代表起诉对方事务所与背后的不动产会社,这场官司因为没有直接证据能够证明骚扰人员与「地上げ屋」二者雇佣配属仕事关系前后共打了三年,为此马浏晴子当时不顾事务所反对放弃了演艺工作,全力投入反「地上げ屋」示威运动中,因为媒体曝光,媒体开始关注这一社会现象,但反过来说,社会地位高阶层都受到「地上げ屋」的骚扰,官司还得舆论引爆,庶民层的困苦与无奈可想而知。