王府井大街以前叫莫理循大街,这个莫理循是谁?

来源: 谈史演说会长

你知道吗?北京王府井步行街在1949年之前并不是这个名字,而是叫莫理循大街。莫理循是谁?一条天子脚下的重要街道怎么会以一个外国人的名字命名?

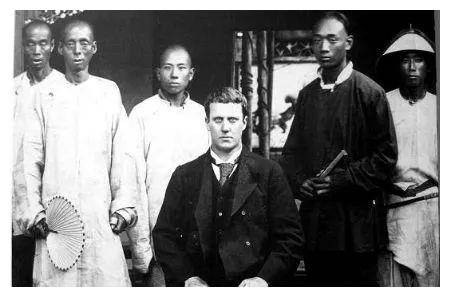

莫理循

1895年2月15日,一位刚从中国游历回来的年轻人,携带着自己的游记手稿《一个澳大利亚人在中国》抵达伦敦。当年4月,英国《大地》杂志社的霍拉斯花了75英镑买下了这份手稿,并在不久之后出版,这很快引起了《泰晤士报》高管们的注意。这个年轻人就是莫理循。莫理循1862年2月4日出生在澳大利亚。他自小喜欢冒险,青年时当了医生,32岁时游历中国昆明和东北。

1895年4月17日,当时的清政府刚刚签订完《马关条约》,包括英国在内的列强在中国土地上的势力对比正在悄然发生着变化,英国需要有一双敏锐的眼睛来“盯住”北京的各种动向,而对中国风土人情倍加了解的莫理循就成了《泰晤士报》驻京记者的不二人选。

1897年3月,莫理循由天津上岸,骑着高头大马,一路顺着海河、北运河而上,穿过厚达50英尺的北京城墙,来到了离紫禁城不远的使馆区,开始了驻京记者的新闻生涯。

在19世纪末的北京使馆区,每到周三晚上,总税务司赫德就会在家中举行园游会,上百个来自各国的驻华外交官和传教士齐聚在此。由于北京各国公使馆都是许多计划和密谋的第一消息源,于是莫理循穿行其中,打探着自己想要的消息,但过程并不顺利。他曾经尝试过买新闻,日本同行告诉他买来的大多是假的。莫理循在《回忆录》中写道“回忆起在北京度过的第一个夏天,我就不寒而栗,我是两眼一抹黑,工作不熟悉,对中国所发生的事情几乎一无所知。”莫理循对如何在北京获取有价值的消息没有什么信心。

莫理循觉得这样下去拿不到独家新闻,就想方设法接近高层权贵。初到北京,他还没有自己单独的房子,李鸿章的英文秘书毕德格担当了“房产中介”,帮莫理循买下了紧邻肃亲王府和赫德海关税务司的一处房子。这所房子,就位于现在北京的王府井大街。

莫理循喜欢收藏东方文献,并逐渐形成了自己的私人图书馆,收藏了有关中国和亚洲的图书、杂志、地图等文献2万多册,被称为“莫理循文库”。渐渐的,他的家开始门庭若市,人们在查阅书刊与闲聊之际交流有关中国的最新消息,而主人则从来访者那里获得他所需要的信息。莫理循说,他的家简直就是中转旅店、情报局和图书馆的结合体。所以,当时的外交圈把王府井大街称为“莫理循大街”,并将其英文街牌一直挂到1949年。

而对于给自己介绍房子的毕德格,莫理循经常会把自己的藏书送给他,并邀请他到家中做客。一来二去,二人关系越发密切。

作为李鸿章秘书的毕德格经常有意无意地向他透露一些线索,其中很多是有关俄国的消息。莫理循也渐渐发现当时俄国在东北的势力达到顶峰,并且有和德、法两国联手的迹象,意在强迫日本放弃在甲午战争之后所获得的部分既得利益。

11月,莫理循给《泰晤士报》发了一篇长篇报道,报道中说俄国想通过铁路让大片的中国满洲领土与俄国相连,而且一提到日本在满洲的影响,俄国人就“毫不掩饰地露出嘲笑的神情。”

莫理循是个“积极的帝国主义者”,他相信英国的权力是仁慈的,是能够管理世界的。为了保护英国的在华利益,他把俄国视为最危险的敌人。在1897年俄国强占旅顺、大连之后,他就开始积极鼓动英国政府进行强硬的对抗。而李鸿章此时也不希望俄国在中国做大,但苦于弱国无外交,无法提出正式抗议,只能在列强之间挑唆矛盾,试图让中国“渔翁得利”。而莫理循正是李鸿章最“中意”的人选。

1898年3月5日,莫理循受李鸿章的邀请登门拜访。莫理循在日记中写道,“我发现他情绪非常不安,在房间里来回踱着,他问我是否愿意为中国做点贡献。”李鸿章想让莫理循写一篇报道,揭示沙皇对中国东北的野心,并要求莫理循不要透露消息来源。

两天之后,莫理循有关俄国对中国提出要求的报道发表,立即在伦敦证券交易所引起恐慌。由于英国此前有意向中国提供贷款,还准备发行中国贷款公债,如果莫理循的报道属实,俄国的势头一旦压过英国,提出俄国对华的贷款条件,那英国所谓中国贷款公债发行量恐怕会非常惨淡。

果不其然,中国后来接受了俄国提出的所有要求。随后,英国外交部在下院遭到质问:为什么在外交部获得极其重要的消息之前,《泰晤士报》总能抢先几天刊登出这些消息。以前英国的议员和政府官员根本不会对一份报纸的驻京记者发生兴趣,可现在,莫理循的名字在英国高层和《泰晤士报》的读者中已是众人皆知。

1900年6月21日,慈禧同时向所有列强国家宣战。义和团在北京的反洋行动愈演愈烈,教堂被包围,前门外所有卖洋货的商铺被焚烧,莫理循所在的整个使馆区被围。8月14日凌晨3点,被城东传来的隆隆炮声惊醒的莫理循得知俄国军队正在攻击东便门,下午两点半,莫理循看到英国军队怀着“激动心情”迈进了英国使馆。

1901年9月7日,清政府与11国签订《辛丑条约》。庚子国变之后的清朝政府痛定思痛,大力推行比戊戌变法还要激烈的变革。莫理循密切注视着中国在各个领域、各个地方发生的深刻变化。从这时起,莫理循所写的报道基本都与中国的“新政”有关。

莫理循加强了对清政府中改革派官员的报道,其中特别注意袁世凯的动向,因为自戊戌变法之后,袁世凯就成了所有驻京记者关注的对象。莫理循曾在1902年的一封信中说:“袁世凯多年来比其他任何官员与我们的联系都更密切。他跟我们商议之频繁、请教之谦恭,是义和团运动前不曾有过的。”

1902年3月2日,莫理循前往直隶保定拜访了袁世凯。随后,两人交往频率逐渐增多。而莫理循与袁世凯之间的重要联络员,则是袁世凯的幕僚蔡廷干。莫理循经常主动写信给蔡廷干,并把自己拍的照片寄给对方以示友好。袁世凯多次接受莫理循的专访,并为莫理循访问中国的其它地区提供方便。似乎袁世凯也在学习自己的老上司李鸿章的一些行事风格。

1911年10月10日,武昌起义的一声枪响改变了中国的命运。莫理循的新闻中这样预测:“满清政权不管以何种形式都不可能保存,中国人对袁世凯是否会把他自己推上皇帝宝座或是总统位置毫不介意;满族人必须离去。这是举国一致的看法。”

莫理循对袁世凯的大力推崇,也得到了大多数列强政府的支持。各国政府纷纷发表正式或非正式的表态,相信只有袁世凯才能救中国,才能避免中国遭遇一场极大破坏的大内战,并推动中国的继续改革。

一个月后,莫理循目睹一列火车到达北京,下来的人正是袁世凯。几天后,莫理循应袁世凯的邀请造访袁府。在正式见面之前,袁世凯的儿子袁克定恳求莫理循劝说父亲放弃对清朝的愚忠,选择自己当总统或者干脆当皇帝。

1912年2月12日,清朝皇帝正式颁布退位诏书。而在此之前,莫理循在写给朋友的信中毫不掩饰他激动的心情:我们都非常兴奋,逊位诏书将会公布。莫理循的兴奋并不仅仅因为自己喜欢的政治人物即将登上历史舞台,还因为莫理循已经答应6个月后,应袁世凯的邀请与民国北京政府签约,同意担任中华民国政府的顾问。除了每年3500英镑的薪水外,还有房屋津贴250英镑,并且民国政府专门为他配备了中文翻译,如有特别事务则享用特别经费,外加每年两个月的带薪休假。这些待遇是莫理循在担任《泰晤士报》驻京记者期间想都不敢想的。

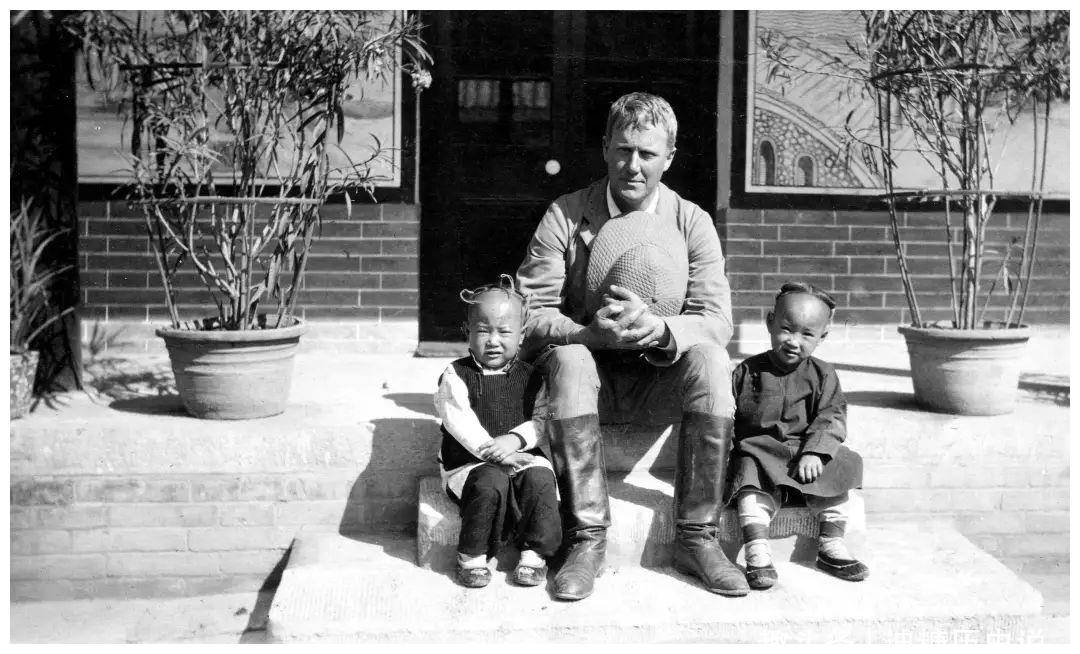

袁世凯与莫理循的私人关系也愈加密切。1913年莫理循的母亲和姐姐来北京,袁世凯亲自出面,还送上了中国上等的衣料作为见面礼。

但很快莫理循就遭遇到身份上的尴尬,对英国人来说,他摇身一变成为中国政府的顾问,自然会疏远他;而对于中国人来说,他始终是个英国人,由此心存戒备。在中俄两国就蒙古问题展开谈判时,从头至尾莫理循都被蒙在鼓里。虽然拿了高薪,但给袁世凯的很多建议都未被采纳,莫理循曾在日记中抱怨:“我渴望工作,但又无事可做,这些生性好疑的东方人,彼此之间互相猜疑,尤其不信任外国人,我的顾问一职形同虚设。”

不过在1915年这一关键时刻,莫理循还是帮了袁世凯一个大忙。1月18日下午,日本驻华公使直接越过外交部,把一份标有“最高机密”的文件放在袁世凯面前,内容涉及把中国的领土、政治、军事及财政等都置于日本的控制之下的二十一条无理要求,这就是骇人听闻的中日“二十一条”。不知如何应对的袁世凯向莫理循求助,并对莫理循表示“日军打到新华门也不同意”。

2月4日这天是莫理循53岁生日,蔡廷干照例表示祝贺,奉上的“大礼”则是“二十一条”的部分内容。第二天下午3点半,袁世凯又一次召见莫理循,把“二十一条”的主要内容一五一十地向莫理循和盘托出。目的就是想通过莫理循之口把消息有技巧地透出去,能在舆论上赢回主动权。

终于有机会让莫理循能尽情发挥自己的“顾问”才能了。2月7日,莫理循把接替自己岗位的《泰晤士报》驻京记者端纳请到家里,上演了一出“什么也没说”的把戏。端纳刚一见到莫理循,莫理循就站了起来说:“对不起,我得去趟图书馆。”端纳马上注意到莫理循整理了一下书桌上的一大堆文件,并故意在中间一摞文件上多按了一下。端纳心领神会,在莫理循走出房间后,迅速把被按的文件塞进大衣口袋。

几天之后,有关“二十一条”的新闻几乎占据了世界所有报纸的头版,日本吃了哑巴亏,在沉默了一个月之后,宣称只提出了十一条要求。与此同时,英国还说服日本收回第五部分中较为野蛮的条款。在袁世凯心中,接受修改后的条款虽说不能算是胜利,但却不是最坏的结果。

莫理循想方设法在“二十一条”这件事上让袁世凯不至于被骂得太惨,但却在短短一年之后,声嘶力竭地痛批袁世凯。1915年12月31日袁世凯正式下令,从元旦开始,改民国五年为洪宪元年。莫理循请求袁世凯批准自己能到南方转一圈,一个月之后,莫理循带回了自己对总统的警告:除非放弃皇位,不然整个南方都会揭竿而起。袁世凯非常认真地听莫理循说话,却紧接着邀请莫理循参加即将举行的登基彩排。而莫理循一直坚持认为这是一出哭笑不得的闹剧。

1916年6月6日,袁世凯去世。三天后,莫理循来到黎元洪家拜会他的“新雇主”,提出自己对于日本图谋中国的担心,莫理循建议中国要尽早加入协约国参战,因为只有这样,才能提高国际地位以便更好地制衡日本,最关键的是还要说服日本不要反对中国加入协约国。

莫理循提出了他谋划已久的游说计划,黎元洪当即批准。8月,莫理循拜访了与他相识17年之久的日本前外相加藤高明,想借由加藤高明在日本外交界的影响力,为中国参战造势。莫理循向加藤高明摆出了“血淋淋”的事实:德国现在正利用中国的中立国角色大肆扩张商贸势力范围,而这些地区本应属于日本,在中国最有油水的海关系统中,德国人至少占据118个核心职位,如果中国加入协约国打败德国,日本人就有可能分享这些“肥肉”。

原计划1小时的谈话竟从上午持续到下午,到最后加藤高明终于发问:“如果我把您的观点交由日本内阁大臣讨论,您不会反对吧?”莫理循知道自己的目的已经达到。

莫理循回京后,又以同样方式“引诱”日本驻华公使林权助。紧接着,莫理循开始利用自己的媒体资源,竭尽全力制造舆论,并成功说服《泰晤士报》远东评论员在报纸上发表支持中国参战的言论。

1917年3月13日,中国宣布与德国断交,5个月后,中国正式向德国宣战。等到第二年莫理循返回北京时,中国已经成为第一次世界大战的战胜国之一,而北京的主人则变成了徐世昌。

1918年底,莫理循和徐世昌会面,徐世昌向莫理循请教了关于巴黎和会中国代表团的组成问题,并商讨了中国政府在巴黎和会的方案,徐世昌接受了莫理循的建议,还希望莫理循能够加入巴黎和会中方代表团,以便帮助陆徵祥。

莫理循努力履行着自己的使命,帮助代表团修改发言稿,可以说几乎是连夜重写,但会议最终让他感到非常痛苦,他万万没有想到,曾经游说日本支持中国参战的那些假设条件居然都成了真实结果。

这时的孙中山早已在广州另立中央,开始与北洋政府分庭抗礼,加之北洋政府内部权力斗争白热化,莫理循作为代表北洋政府利益的中国政府顾问,其重要性已大打折扣。而此时莫理循的身体出现了不祥的信号,他在日记中写道:“觉得不舒服,情绪低沉,非常渴。重负难荷……不敢鼓起勇气去看医生。”

1919年5月7日,莫理循在妻子珍妮的陪伴下来到伦敦住院,被医生诊断为“恶性胰腺炎或胆囊阻塞”,病情恶化速度超出了所有人的预料,莫理循在日记中写道:“我一直珍藏着的一个希望就是回到中国。我不愿意死,但如果回天无力,我要死在中国,死在多年来对我关怀备至的中国人中。”

1920年,莫理循的家人订下6月18日的船票,准备先从英国前往加拿大,再从温哥华乘船前往中国。但莫理循没能等到看中国最后一眼,最终在5月30日离开人世。

莫理循无疑是一名优秀的记者,却在政府顾问这一职位上纠结于自己的国家认同,他一直试图平衡中英两国在心中的地位,希望做一些对两国都有利的事,却最终在两边都失去了地位。当他终有机会为中国持续做出贡献时,广州却出现了新政府。他的功过是非,只能留待后人评说。

而他无法割舍的,或许只剩下在中国二十年所付出的真挚情感。莫理循在英国西德茅斯的墓地,既并没有墓碑,也没有十字架,只有一圈中式的汉白玉栏杆,汉白玉上刻着英文:“北京的莫理循”。