《呼啸山庄》:爱恨情仇掩盖下的19世纪英国社会之阶级矛盾与意识形态冲突

来源: 云采为衣

勃朗特姐妹生活在激烈张扬的浪漫主义末端与温情脉脉的维多利亚文化之初。她们的小说不仅充满想象与强烈的爱恨情仇,其主人公还都经历与这些剧烈感情相应的命运沉浮,如《简·爱》中的罗切斯特,《呼啸山庄》中的希斯克利夫。

《呼啸山庄》是一部阶级意识很强的奇情小说,但阶级矛盾在这个故事中远比人们想象得复杂。当希斯克利夫这个被压迫者、被剥削者摇身一变成为压迫者与剥削者时,作者也许并不是在邀请我们重新定义压迫者与剥削者等概念。希斯克利夫的个人经历体现的阶级身份易换性,除了反映出典型的中产阶级焦虑症,还有一个晚期浪漫主义作家对于新旧生产方式的矛盾态度。

勃朗特三姐妹

勃朗特三姐妹

一. 英雄之殇

英雄之殇是勃朗特姐妹作品中的一个重要主题。

在西方,浪漫主义时期不似强调人类共性与社会共识的18世纪,无论在政治、军事还是文化方面,都是个人主义与英雄人物叱咤风云的时代。同时,颇具讽刺意味的是,这也是一个英雄人物昙花一现、流星划空纷纷陨落的阶段。拿破仑的迅速上升以及急剧坠落是这种时代特征的最好注脚。这两种截然相反的倾向使这个时代产生的小说注定成为一种充满矛盾的文学作品,而英雄人物的命运变化是作者表达个人的价值观与意识形态立场的一种方式。这也是人们时常将勃朗特姐妹归入浪漫主义作家之列的原因之一。在她们的小说中以及她们生活于斯的时代中,社会之好坏与进退,似乎仍主要关乎个人与英雄,英雄人物身上承载了过多的意义与期待。只有到维多利亚时代,小说中曾经呼风唤雨的英雄人物才踪迹难觅。

埃米莉·勃朗特的主要作品《呼啸山庄》里的男主人公希斯克利夫就是典型的浪漫主义英雄,或者说得更确切一点,是个以魔鬼之名行英雄之实的多面人物。

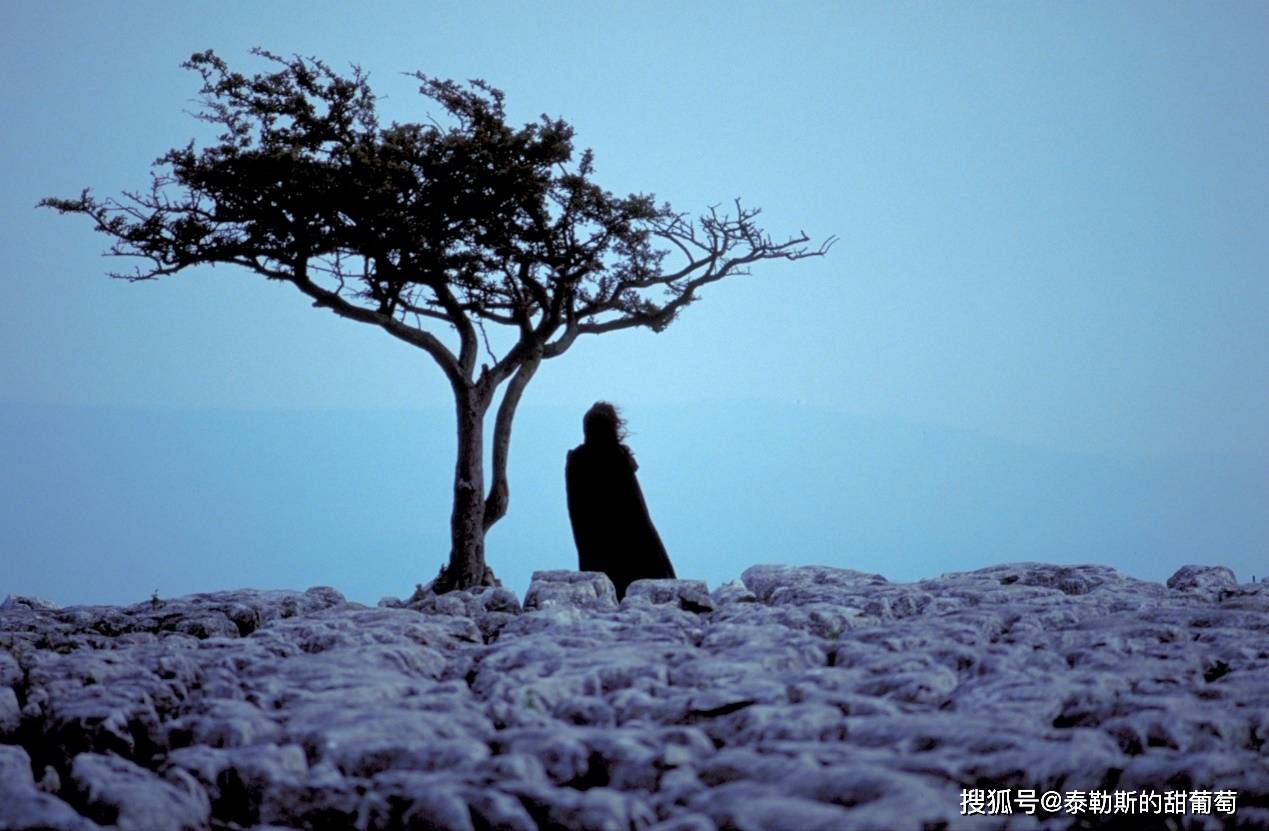

《呼啸山庄》92版电影剧照:希斯克利夫与凯瑟琳

《呼啸山庄》92版电影剧照:希斯克利夫与凯瑟琳

这个人物失踪三年复现于呼啸山庄后其所作所为无一不是出于报复:他对埃德加·林顿家族的报复行为、他同昔日恋人藕断丝连的暧昧关系、他屡次与林顿发生的争执甚至打斗,这些冲突一方面当然展现了希斯克利夫心胸之狭窄、手段之残酷,但同时也使温文尔雅的埃德加之外强中干的本质暴露无遗。

希斯克利夫既是旧制度或旧生产方式的挑战者,又是新制度或新的生产方式下的压迫者。事实上,他对恩肖家族的报复加速了呼啸山庄所代表的落后的生产模式之终结;他对两个家族第三代的迫害客观上还促成了他们的结合——如果不是出于对付这个压迫者这一共同需求,小凯瑟琳和哈勒顿这一对差异殊甚的年轻男女不太可能走到一起,因而也无法完成山庄生产方式和庄园文化的转型。

二. 地位互换与历史进程

另一方面,希斯克利夫与恩肖和林顿两个家族间的地位互换在这部小说中制造出一个颠倒的世界,这一情节发展使作者能够以相对轻微的代价展现当时社会秩序中的时疾与积弊。

《呼啸山庄》中的首次地位对调发生在希斯克利夫和压迫他的恩肖家族间。出走三年是希斯克利夫生命中的转折点。老恩肖死后,此前颇受宠爱的希斯克利夫在恩肖家族备受奴役与欺凌,与仆人无异。一日他得知,唯一与他关系亲密的凯瑟琳·恩肖(下称凯瑟琳)将嫁入林顿家族,遂愤而出走。三年之后,希斯克利夫复现于山庄,此时他已神秘致富,令人刮目相看。他昔日的主人亨德利·恩肖却酗酒嗜赌成性,债台高筑。希斯克利夫利用三年间聚敛的财富,通过抵押借款的方式最终获得了呼啸山庄。与此同时,林顿家族的第二代人相继离世后,希斯克利夫又悉力撮合自己的儿子林顿·希斯克利夫与埃德加·林顿的女儿凯瑟琳·林顿(下称小凯瑟琳),二人结合使他获得了画眉庄园。昔日遭人践踏的下人摇身一变,已然成为两处地产的主人。小说中的第二次互换发生在他和两个家族的下一代人之间。儿子夭亡后,希斯克利夫实际上已经无法制约渐显叛逆的年轻一代,而失去子嗣也使他再难长久占有两个家庭的财产。小说末尾,希斯克利夫死去,而恩肖与林顿家庭的后人似乎即将结合,并继承财产,但小说对此并无确言。

《呼啸山庄》92版电影剧照:希斯克利夫与凯瑟琳

《呼啸山庄》92版电影剧照:希斯克利夫与凯瑟琳

作者试图通过这一故事表达何种政治和社会观点?历来批评界说法不一,而如何理解情节直接影响到对于这部小说的分类。以小说所描写的叛逆与对于现有秩序的扰乱来看,此书当属浪漫主义;然而故事结束前,林顿家族的后人小凯瑟琳通过文化学习来感化和教育恩肖家族的后人哈勒顿,似乎意在彰显家庭温情对于人的调养和感化等正面作用。这么看,小说与维多利亚时期意识形态更为接近。应该说,两种成分在小说中兼而有之,但就整体效果而论,《呼啸山庄》的浪漫主义色彩浓于维多利亚意识形态。

小说中的浪漫主义成分,即希斯克利夫与凯瑟琳之间跨越阶级与种族的爱情关系以及希斯克利夫的地位变更,是小说的重头戏,也是情节发展的推动力。希斯克利夫与凯瑟琳之间的分合关系使他从不名一文的寄人篱下者成为呼啸山庄的主人,而此事又对两个家族的命运产生巨大影响。恩肖家族的后人哈勒顿本是财产继承人,却沦为希斯克利夫的手下雇工,而小凯瑟琳也因其与林顿·希斯克利夫的短暂婚姻而将画眉庄园拱手送与希斯克利夫。希斯克利夫的地位变更无异于一场革命,对于当时英国社会阶级结构与秩序而言,也是一种挑战。

以19世纪三四十年代英国严重的阶级矛盾与斗争来看,这种情节安排的挑战意味显得愈加浓厚。英国本身就是一个阶级色彩浓重、阶级意识强烈的民族,勃朗特姐妹写作的年代又值19世纪英国阶级矛盾再度升级之时。一方面,传统贵族与资本家联合,成为英国新的统治集团;另一方面,劳工阶级的政治要求(如宪章运动)屡遭拒绝,国家的“两半”对立情绪严重。在此背景下,作者在《呼啸山庄》里安排希斯克利夫地位变更是一着可能两头不讨好的险棋:在绅士与贵族阶级眼中,希斯克利夫是一个十足的簒夺者;在劳工阶级看来,他的阶级升迁虽有替本阶级“出气”的效应,但他后来对于年轻一代的压迫与剥削又抵消了本来可能赢得的读者同情,而对于其阴谋与暴烈,即便资产阶级读者(他暴发后的实际社会地位)也难相认同。《呼啸山庄》在当时的英国社会所获评价不高,这可能是原因之一。

作者本人对此显然不无顾虑,她在情节安排上似乎刻意淡化社会历史因素。表面上看,《呼啸山庄》讲述的是一个莎士比亚式爱情与复仇的故事,推动故事发展的是爱与恨,人物阶级地位的变更是偶然的副产品。但如果结合当时的社会历史背景来看,我们不难发现,小说里刻骨铭心的爱恨情仇只是历史的一个“借口”,它由希斯克利夫这个人物出面,促成了呼啸山庄的经营模式向资本主义过渡。批评家伊格尔顿认为,希斯克利夫这个人物推动了这一转变进程,他的复仇使恩肖的后人有机会成为“完全彻底的资本家阶级”。依照这种看法,希斯克利夫在小说中是一帖“催化剂”,是历史进程中的临时性人物。或许正因如此,在呼啸山庄的资本主义化完成之后,希斯克利夫即消失于这个世界,连个后人也未留下。希斯克利夫对于作者而言是个顺手工具,但同时也是一个包袱。且不论他推动完成的这一转变在客观上是否具有历史进步性,单凭其阴险的目的和冷酷无情的手段,希斯克利夫在小说后半部分是令人避之唯恐不及的暴君。实际上,一个利用财富巧取豪夺的金融资本家在当时基本上是个负面人物形象,而在一部以抗争、叛逆为主题的小说里,允许这样一个人物摘取历史性转变的果实似乎与其主旨相悖。因此,希斯克利夫在小说后半部分不仅失去了利用价值,更是一个累赘,必须死去。

小说末尾部分所述第三代人之间的爱情,既有宣扬维多利亚意识形态的意味,又是完成希斯克利夫所引发的生产方式转变的最后一步。希斯克利夫死后,两处家产重新回到原主后人手中,但两种生产方式间的冲突此时也摆在年轻一代面前。究竟是资本主义模式的画眉庄园(英国的农业很早即开始以资本主义方式开展生产。虽然画眉庄园从事的也是农业,但其组织形式是资本主义,林顿家族与生产者之间是租赁关系。)吞并传统自耕农式的呼啸山庄,还是呼啸山庄同化画眉庄园,小说并未明确交代,但在末尾作者以一种欲言又止的方式暗示了资本主义生产方式的大趋势。固然,第三代人的最终联姻并未在小说中真正发生,但其趋势似乎无可阻挡。小说末尾也未确言两个年轻人会如何处置两处产业,但林顿家族所代表的资产阶级价值此时已经入侵呼啸山庄:小说末尾,两个年轻人将老仆约瑟夫栽种的山庄醋栗树换成了庄园花木,就是这种入侵的象征。二人结合将使两处产业合二为一,同时也会使呼啸山庄逐渐融入资本主义的生产与经营模式。作者用两个年轻人之间的爱情化解了两种生产方式之间本来可能相当激烈的冲突。雅致的凯瑟琳·希斯克利夫与粗俗的哈勒顿·恩肖分别恰到好处地代表了资本主义生产方式及其资产阶级价值以及传统的自耕农式生产与生活方式。小凯瑟琳文化程度较高,哈勒顿则是个文盲,文化地位使小凯瑟琳在双方冲突中占有明显的相对优势。

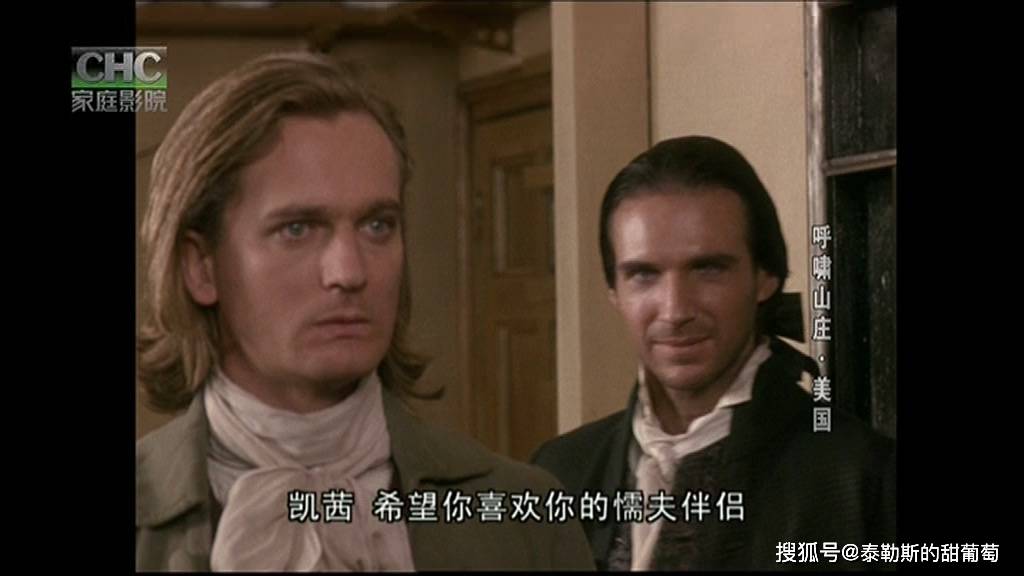

《呼啸山庄》92版电影剧照:小凯瑟琳与哈勒顿

《呼啸山庄》92版电影剧照:小凯瑟琳与哈勒顿

这两个年轻人在很多方面都难相般配,他们如何走到一起,作者将解释之责再次推给神秘而又万能的爱情。爱情因其无法以理性分析与判断,成为这部小说中作者解释与解决一切问题的“万能药”。这当然也是浪漫主义小说在处理社会问题时的一大短板。爱情这个万能处方在很大程度上成为了小说深度探究社会问题的一大障碍。

三. 爱情只是一种超越历史的幻觉

实际上,爱情与婚姻是《呼啸山庄》中最为薄弱的部分。故事中的主要爱情和婚姻关系或昙花一现,或缺乏社会基础,或名存实亡。以常人的标准来衡量,凯瑟琳与希斯克利夫不应该也不可能无视他们之间显而易见的种族与阶级鸿沟。小说并未强调这些差别在他们的悲欢离合中所起的作用,但即便在今天,跨越种族与阶级的婚姻在很多地方仍然需要逾越重重障碍,更何况19世纪英国的偏僻地区。凯瑟琳嫁给埃德加·林顿是成熟且明智的决定,在19世纪中期英国读者的眼中也是理所当然的选择。希斯克利夫报复欲望之强,延续时间之长,以当时的标准衡量,是非理性的过度反应,超出一般读者所能接受的范围。小说唯有将报复行为安放在希斯克利夫这样一个极其神秘、极其与众不同的人物身上,并且以爱恨情仇作为动因时,方能使小说情节获得足够的现实可信度。这种听来略显离奇的爱情背后,是《呼啸山庄》中真正可信、符合历史事实的过程,那就是当时社会正在经历的转变,包括阶级冲突、土地兼并和生产方式的更迭。19世纪30年代早期,英国的自耕农阶级已经衰落,被迫将其土地出售给大地主或商人,而这一衰落过程早在18世纪末(即故事发生的时期)就已经开始,并且与工业革命相关。希斯克利夫与凯瑟琳的爱情纠葛只是给这个历史环节添上了一层感情色彩,一种超越历史的幻觉。

在《呼啸山庄》里,用颇不可信的爱情婚姻来表现社会发展的重要环节,并不说明作者埃米莉·勃朗特对于其他角色和因素视而不见——尽管勃朗特姐妹生活于狭小的社会空间,她们并非与世隔绝,而以小说反映的对于18世纪后半期法律知识的了解看,作者对于这段时期社会状况显然做过详细的调查与研究;埃米莉·勃朗特也未必果真将希斯克利夫式的掠夺归因于爱情与嫉妒。小说有关希斯克利夫吞并两处地产的情节,可能是作者对于资本主义社会中财产攫取的某种情绪化的反对表达,在她眼中似乎唯有爱恨所生的执着与暴烈才能表达物欲之疯狂,唯有爱恨情仇所固有的非理性,尤其是希斯克利夫与凯瑟琳互相占有的欲望,方能解释人们对于土地与财富永无止境的占有与掠夺。

《呼啸山庄》92版电影剧照:希斯克利夫与凯瑟琳

《呼啸山庄》92版电影剧照:希斯克利夫与凯瑟琳

用爱情来解释历史的后果之一是,小说无法避免一些明显有悖常理的现象,如希斯克利夫三年暴富却未交代其原因,以及希斯克利夫致富后却从不享受财富。试图从社会、历史以外的因素中找寻历史发展的动力,不可避免地会导致神秘化,而《呼啸山庄》正是一部充满神秘色彩的小说。

以爱情来表现甚至解释社会变革可能是作者故意为之的回避历史之策,这一写法折射出作者对于这种社会变革本身可能持有的矛盾态度。社会变革必然导致阶级更替,在当时这一更替过程主要包括资产阶级对于自耕农阶级的吞噬。埃米莉·勃朗特对于资本主义生产方式的看法,如同小说的结局一样,模棱两可,似是而非。几乎所有浪漫主义作家与诗人都对资本主义怀有敌视之意,因为它排斥感情,使人为利益所役,勃朗特姐妹的态度也不例外。从小说情节看,资本主义生产方式无疑是故事中的一大祸源。希斯克利夫戏剧性地改变地位,在呼啸山庄反奴为主,皆因资本主义带来的阶级流动性。资本主义的运作方式以及资本主义产生的财富使这个原本一文不名的流浪儿得以成功控制并占有两处产业。希斯克利夫出走前是个受害者,回来后俨然恶魔一个。希斯克利夫这个人物形象集资本主义的贪婪、阴险和残酷于一身,并将其展露得一览无余。

但另一方面,小说情节似乎也在竭力暗示,希斯克利夫制造的恐怖与黑暗乃其个性与因情而生的仇恨使然,并非资本主义生产方式导致的必然结果,希斯克利夫只是采用了资本主义的手段而已。希斯克利夫这一金融资本家的代表人物在小说末尾再次经历地位变化,也在一定程度上弱化了资本主义在这部小说中的负面形象,甚至弱化了他本人的阶级属性。可以这么说,希斯克利夫在主观上是对抗画眉庄园的呼啸山庄人,在客观上他又帮画眉庄园“灭”了呼啸山庄;他既代表被压迫者对于资本主义的报复,又象征资本主义对于弱势者的压迫。希斯克利夫在被压迫者与资本家之间的地位转换,其实际效果是为其资本主义行为进行开脱。

除了爱恨情仇,《呼啸山庄》这本书中能够为资本主义开脱的还有不可忽视的社会因素。若以今天的文化批评眼光去综合分析,小说中第二代人悲剧命运的根源是英国社会对于异类的排斥和富有阶级对于穷人的蔑视,希斯克利夫的复仇是针对种族与阶级双重欺辱的反击。对于希斯克利夫何许人也,小说语焉不详。书中人物称他为吉普赛人,但这可能是当时普通英国人对于肤色黝黑的异族人士的统称。鉴于老恩肖捡其回来的地点利物浦一度为贩奴港口,这个皮肤深色、操着异域口音的孩子可能是来自加勒比地区或非洲土著或混血儿。希斯克利夫初到呼啸山庄时,人们对他的取笑与嘲弄主要涉及相貌和口音。在呼啸山庄和画眉庄园,希斯克利夫处处受人歧视甚至欺辱,喜欢他的只有老恩肖和他的女儿凯瑟琳。老恩肖去世后,希斯克利夫的地位从宠儿跌至奴仆,而凯瑟琳的背叛更成为压垮骆驼的最后一根稻草。小说虽未明言,但希斯克利夫后来的一系列报复行为显然也带有种族仇恨所特有的暴烈与非理性。身为爱尔兰移民的勃朗特对这一问题应该更为敏感,但她在批评社会排斥异族中显得谨小慎微,几乎稍纵即收,令人难窥其真实立场:一方面,希斯克利夫以所受之迫害与排斥而言有理由对两个家族心怀怨恨;但另一方面,他的复仇又是过度的;在凯瑟琳死后,更缺乏明显的必要性与合理性,这多少又让他所反击的英国社会(此时其代表是哈勒顿与小凯瑟琳)看起来像个受害者。尤为重要的是,希斯克利夫的报复计划展现的是一种惯于妥协的英国人所陌生的疯狂与暴烈。这一人物所造成的悲剧性后果,在一定程度上迎合了英国人对于外族入侵的忧虑,放大了他们对于“反殖民”的恐惧。

呼啸山庄与画眉庄园在某些方面截然相反,一个粗暴原始,一个斯文优雅;但二者又有着重要的共同特征,都包含着压迫与残暴的因素,而唯有阶级与种族方面处于弱势地位者才能感受二者共同的压迫与残暴。所以,希斯克利夫是个值得同情的弱者。作为个人,他的主要“过错”是报复过度,而不是他如何获得或利用财富。他在地位提高后表现出来的暴烈与阴险,也可解读为作者对于社会排斥与歧视所造成的后果的夸张式警示,其批评能量未必主要针对资本主义生产方式本身。

《呼啸山庄》是在乐观的气氛中结束的。在勃朗特看来,经受报复的英国社会显然已经吸取教训,并已作出改良的姿态。哈勒顿与小凯瑟琳所继承的社会,不是林顿文化的简单复制,他们可能结成的婚姻是对林顿家族代表的维多利亚绅士文化的某种改造。他们二人之间的恋爱过程是《呼啸山庄》中最为平和、最为温馨的部分,但他们开创的新秩序并未全盘接受维多利亚时期的意识形态:随着一二代人的相继离世,呼啸山庄和画眉庄园少了令凯瑟琳窒息的压迫,多了一份平等与互相尊重,至少传统的男尊女卑思想与做法在小凯瑟琳与哈勒顿之间已不复存在,取而代之的是一种更为平等的生活秩序。

虽然在《呼啸山庄》的末尾,作者以其语气显示,故事中的诸多矛盾并未获得解决,但是勃朗特已经暗示了解决矛盾的方向:只是一种新的、更为进步的文化秩序尚需借用现有文化(维多利亚意识形态)的躯壳。

事实上,《呼啸山庄》在暗示两个年轻人即将结合后便戛然而止,但从小凯瑟琳与哈勒顿的关系现状我们不难推知二人未来婚姻的发展方向:一种女强男弱的非传统关系,但二人相处的情形也洋溢着温暖的爱意。这一形象同样为维多利亚时代的主流意识形态所乐见,足以抵消二人的反常规关系可能引发的非议或批评。但两个年轻人的关系所暗示的新秩序会否以一种固定的形式保存下来,我们无从确知。小说给人的总体印象是欲言又止,含糊其辞。难怪即便在今天,有的批评家仍然不能确定,在希斯克利夫同两个家族之间,最后究竟谁赢得了这场较量。这种开放性结局是浪漫主义小说的标志性特征。

四. 希斯克利夫之死

在诸多长期以来困扰批评界的问题中,这部小说中最令人费解的、也引发了最为热烈讨论的,当数希斯克利夫的神秘结局。故事末尾,丧子失妻的“恶魔”希斯克利夫竟闭门不出,茶饭不进,最终无疾而终。一个霸占呼啸山庄与画眉庄园数年、令人生畏的压迫者竟悄无声息地自我消失,这一安排大大偏离了18世纪以来英国小说业已形成的一系列常规。我们并无兴趣从医学或生理学角度去探讨这一结局的可信度,值得我们关注的是作者为何为希斯克利夫设计这个结局?小说为何如此收尾?

要解答这些问题首先需要解决另一个更为棘手的问题:希斯克利夫究竟代表什么?以人物刻画而言,希斯克利夫与18世纪哥特小说中的恶棍人物颇为相似。哥特小说反映了正在崛起的中产阶级对于新旧两种生产方式的矛盾态度,而这种矛盾态度具体表现为,所谓哥特恶棍通常兼具旧贵族与中产阶级暴发户的双重特征,并且在迫害正面主人公时时常采用分别来自两种社会制度的力量与手段。再度回到呼啸山庄的希斯克利夫,兼具封建地主与现代金融资本家的双重特征。实际上我们很难将希斯克利夫这个人物同当时社会上可能存在的某个具体阶级或种族明确联系起来。针对希斯克利夫究竟指代何种人群这一问题在西方学术界难有统一意见,根本原因在于,相较于具体人群,这个人物更鲜明地代表了一种力量、倾向或者欲望,一种强烈的控制欲与占有欲,一种对于爱与感情的渴求,或者某种人类自己尚无法完全理解的冲动……无论我们将此人与何种具体的人或物建立联系,其核心特征是某种来自自然的、未受文化制约的欲望。

《呼啸山庄》92版电影剧照

《呼啸山庄》92版电影剧照

众所周知,《呼啸山庄》是一部关于自然与文化之冲突的小说,主要矛盾在象征自然的呼啸山庄与代表文化的画眉庄园之间展开。埃米莉·勃朗特对希斯克利夫的刻画展现出的矛盾态度,体现出她作为一个晚期浪漫主义作家对于自然这一概念与早期浪漫主义诗人不尽相同的新感受。批评界一般将希斯克利夫及其恋人凯瑟琳视作自然一方的代表人物,而从小说情节看,自然本身也有两面,一是纯真之感情,二是狂暴与野蛮之欲望。《呼啸山庄》首先是一部可歌可泣的爱情史诗,以希斯克利夫与凯瑟琳之间穿越生死、惊天地泣鬼神般的爱情故事而留名于世。

以感情而论,凯瑟琳心仪之人当属希斯克利夫。她在告诉奈莉(呼啸山庄仆人)接受埃德加求婚一事时还说,自己爱希斯克利夫甚于一切。她的婚嫁决定显然受世俗观念与社会压力的影响,而这一念之差成为其后连串悲剧之肇始。婚后,凯瑟琳对希斯克利夫仍念念不忘,即便在患病与弥留之际,她想到的还是希斯克利夫,而希斯克利夫虽由爱生恨,一心报复,但他对凯瑟琳依然一往情深。其恨之切,自然也反映其爱之深。希斯克利夫这个人物,无论后来如何十恶不赦,他对于凯瑟琳的真挚感情足以抵消后来犯下的一切罪孽。

圣经中所记述的亚当与夏娃违背上帝禁令在伊甸园中受撒旦诱惑偷吃知识树之果获得知识之事,基督教认为,人类当初处于纯真时代,因不知善恶之别,也不可能有为恶的能力与可能性。凯瑟琳在来到画眉庄园之前,与希斯克利夫一起处于原始的天真状态,对这个儿时玩伴一往情深,她对希斯克利夫的爱情建立在她与这个玩伴多年来形成的纯真、自然的感情之上,而非任何其他考虑因素。在画眉庄园,她接触到了社会与文化,沾染了世俗的虚荣与偏见,并且在一定程度上传染给了希斯克利夫。因此,画眉庄园之行于二人而言是一种堕落,而此事确实也在实质上改变了二人的关系。

但《呼啸山庄》中的自然与感情给人的印象远非完全正面,其疯狂与暴烈是这部小说的招牌特征。在远离社会、不受羁束的荒凉山庄里,人与人之间的感情时常表现为人类最原始的、当然也是最自然的冲动;这种冲动在外部因素的刺激(如遭遇不公或挫折)下往往失去控制,释放出一股致命的摧毁性力量。

我们当然不能以现实主义的眼光将希斯克利夫的行为简单视作一个遭人抛弃的青年人由爱生恨的复仇之举。作者似乎意在通过此人的疯狂举动突显某种力量之偏执与恐怖。跳动于希斯克利夫心中的魔鬼是自然的野性,驱动他与凯瑟琳相互牵挂,企图相互占有的是一种原始的、未经社会约束与调和的欲望与冲动。他们的狂暴与执着暗示,埃米莉·勃朗特对于“自然”状态下的感情与欲望有着自相矛盾的态度,她在肯定与同情纯真爱情的同时,又以希斯克利夫野蛮的报复行为展示这一原始力量的破坏性与摧毁力。似乎在希斯克利夫与凯瑟琳那里,爱与恨在本质上并无区别,亦无善恶之分。与19世纪早期对于浪漫主义一边倒式的赞颂有所不同,埃米莉·勃朗特的这部乍看充满狂暴与激情的小说反倒有更为全面的认识,也多了几分冷静的思考。

但对于其对立面社会与文明,《呼啸山庄》同样兼有认可与批评的双重态度。画眉庄园在诸方面与呼啸山庄截然相反,代表英国维多利亚文化及其种种问题。庄园的主人是颇有教养、充满文化气息的林顿家族,在乡邻闾里眼中他们展现了英国中上层社会优雅、斯文与温和的一面,但也包括了其表里不一的特点。林顿家族看似举止得体、端庄优雅,其实势利冷漠,充满阶级偏见。孩童时代的凯瑟琳与希斯克利夫一起到画眉庄园玩耍,他们只留下凯瑟琳,不愿对肤色黝黑的希斯克利夫表达善意,甚至二话不说便恶言相向。警惕的仆人放狗咬人,东家林顿太太也一眼认定希斯克利夫断非善辈,不能留在体面人家,而老林顿更声称立刻将其勒死更好。林顿家族对待希斯克利夫的敌视态度并非一时心血来潮,而是其阶级立场与偏见的自然流露。小说交代,林顿家与租户关系紧张,生怕租户寻事,他们对来者充满戒心与敌意,不仅放恶狗追咬生人,还备有枪支对付入侵者。用英国批评家伊格尔顿的话来说,凯瑟琳遭那条用来保护文明的恶狗咬伤其脚是画眉庄园攻击性本质的外在表现,而婚后令她窒息的庄园生活则如一些女性批评家所言,象征维多利亚社会内在的压迫性;这种文化以其对家庭妇女的控制与禁锢而言与监狱无异。伊格尔顿甚至称,在这部小说里,所谓文明社会只是自然野蛮之欲的某种精炼之物。

然而,颇具讽刺意味的是,这样一种男权文化培养出的却是斯文有余而阳刚不足,甚至脂粉味浓重的男性人物,而林顿家的长子埃德加正是其典型代表。凯瑟琳留宿画眉庄园后不久埃德加来访呼啸山庄,在亨德利辱骂希斯克利夫后他也附和邻居。在希斯克利夫听来,埃德加在取笑自己东施效颦模仿体面人,一怒之下他将一大碗滚烫的苹果汁泼向其脸。面对这一攻击,这个具有强烈优越感的青年竟然手足无措,哭起鼻子来。纵观小说可以发现,其实埃德加每遇冲突大多以此方式结束对抗。作者的意图相当明确:画眉庄园的男人如此“窝囊”,反映了其引以为豪的文化已病入膏肓。当然,这种懦弱仅是表面,在骨子里画眉庄园同样充满压迫、暴力与仇恨。

《呼啸山庄》92版电影剧照:埃德加·林顿

《呼啸山庄》92版电影剧照:埃德加·林顿

埃米莉·勃朗特如此描写两地并非意在自然与文化之间厚此薄彼,而是二者各有长短。作者借凯瑟琳对丈夫所说的话恰如其分地概括了两处地产的不同特点:“你的血管里充塞着冰水,而我的则在沸腾。”画眉庄园的冷漠里藏着敌意,而呼啸山庄的热情足以致命。乍看画眉庄园之所余乃呼啸山庄之所缺,但二者均充满暴力与压迫,只是形式不同:呼啸山庄之表现于外者,则画眉庄园深藏于内。对于埃米莉·勃朗特而言,“出路”唯在自然与文化互相修正。

从文化评论的角度看,《呼啸山庄》的独到之处在于通过描写自然批评维多利亚文化。呼啸山庄之暴烈与粗俗,有肯定维多利亚文化的优雅与柔和之效,而其炽热的爱情又反衬出主流文化之冷漠与压迫。哈勒顿与小凯瑟琳二人最终将结成的婚姻,凝聚着埃米莉·勃朗特的文化理想。

现在回到前面提出的问题:为什么作者安排希斯克利夫以近乎自杀的方式结束生命?在故事的后半部分,小说的主要矛盾是希斯克利夫与仇人的下一代之间的压迫与反压迫以及对于两地地产控制与反控制的斗争,而如何终结这对矛盾,作者的选择非常有限并且困难。从其自身的意识形态立场而言,勃朗特自然宜令两个年轻人战胜暴君希斯克利夫,但无论小说在双方之间安排何种对抗形式,都会伤及作者所赋予两个年轻人的意义。这两个年轻人之意义不仅在自身,更象征某种超越个人的力量:此二人的结合所代表的是对自然与文明的扬弃,或曰二者之平衡。为凸显取得这种平衡的正面意义,作者必须使该种价值的代表者成为这场冲突的胜者而又不“伤”及自身。而若令希斯克利夫臣服于二人并选择与其和平共处,小说则落入自相矛盾的陷阱,因为此举有违这一人物已经形成并固定的符号属性。因此,结束对抗的唯一可行方式是和平移除希斯克利夫,而达到这一目的的唯一可行的途径是令其自动消失而无须“投降”,这正是这个看似强大的对手最终自我消亡的主要原因。埃米莉·勃朗特通过回避而非解决矛盾,完成了对画眉庄园与呼啸山庄的改造。

年轻一代的结合与幸福,实际上也是在替希斯克利夫完成他年轻时未完成的梦想:在小凯瑟琳与哈勒顿身上爱情终于战胜了阶级壁垒,原始的爱欲得到了温情的滋润,而不再做高地沼泽上游荡的孤魂野鬼。

《呼啸山庄》92版电影剧照:希斯克利夫与凯瑟琳

《呼啸山庄》92版电影剧照:希斯克利夫与凯瑟琳

希斯克利夫之死的意义不止于此,此事还替作者“解决”了她所面临的另一个两难选择。前面已经分析过,呼啸山庄和画眉庄园分别联结着两种不同的生产方式与社会形态。前者处于工业前的农耕时代,这种社会落后但纯朴,粗俗却真挚,存在于老恩肖与年幼的养子希斯克利夫之间的实际上就是这种旧时代的纯朴感情——主导农耕时代的一种恩宠换忠诚的关系,这种关系在本质上是一种人身依附关系,关系的好坏很大程度上取决于个人的性情与人品。而画眉庄园代表的是一种现代生产方式与社会关系,虽然优雅而得体,但联结人与人关系的是金钱,而非感情,光鲜的外表下藏着冷漠与距离。

希斯克利夫这个形象汇聚了两种社会形态中的负面特征,包括农耕时代的压迫式统治方式和资本主义时代的自由竞争与金融手段。重回呼啸山庄后,希斯克利夫的报复行动是两种生产方式之结合,深潜于其骨子里的那种原始的、自然的、难以为人所驾驭的欲望,在新的生产方式所蕴藏的巨大能量的驱动下,得以充分释放其破坏力。希斯克利夫这个人物形象一方面体现出浪漫主义作家对于资本主义生产方式与金融手段一贯的敌视态度;另一方面,作者似乎同样深切感受到浪漫主义所珍视的情感作为一种原始冲动可能蕴含的摧毁性力量,而这种力量一旦与新的生产与生活方式相结合,将导致灾难性的后果。

说到底,作者就是希望未来社会的生产与生活方式取乡绅与资产阶级二者之长而剔除其短。在除短的方法上,勃朗特除了采用一方教化另一方之法,还辅以回避之策。希斯克利夫对于深陷矛盾的埃米莉·勃朗特而言是一只十分方便的替罪之羊,她将两种生产方式与社会形态的弊端加于他一人之身,似乎他是一切问题的罪魁祸首,而其死亡也带走了这些缺点,从而“洗白”了新制度的两个年轻继承者。小凯瑟琳与哈勒顿继承的是资本主义化的生产与生活方式,但这种制度与方式固有的问题已被安全转移至希斯克利夫这个恶魔身上。“杀死”希斯克利夫之后,这个世界余下的便只有温情、优雅、真诚与富裕。从这一意义上看,《呼啸山庄》更像是一部反映英国社会如何从浪漫主义向维多利亚时代过渡的小说。虽然此作充斥着想象、强烈的感情与欲望以及浪漫主义文学中常见的异域因素,其妥协与折中又与18世纪小说似曾相识,而余韵留页的温情式结局则是对主流维多利亚文化的某种理想式前瞻——主导维多利亚文化的中产阶级意识形态通常将家庭描写成温情脉脉甚至多愁善感的避风港,要求妇女成为家中天使【Angel in the House】,乍看赞美,实为控制。希斯克利夫在小说中扮演着家庭破坏者的角色,其恶魔形象以及最终的死亡,为小说接受或容忍维多利亚文化对于家庭温情的美化制造了理由,铺平了道路。

五. 结语

《呼啸山庄》中描写的两处地产分别代表18世纪晚期至19世纪早期并存于英国农村的两种生产与生活方式。呼啸山庄的主人恩肖家族在阶级上属于自耕农。这是一个介于乡绅与无产劳动者之间的阶层,拥有少量土地,基本上处于自给自足的状态。画眉庄园的主人林顿家族地位稍高,属于乡绅,处于社会中层。在经济方面,画眉庄园的生产方式是资本主义式农业生产。英国的农业生产其实很早已经开始实行资本主义化。

在《呼啸山庄》中,分属自耕农和乡绅的恩肖与林顿家族之间两度通婚,此事本身就说明二者的社会地位差距不甚巨大。不过在实际生活中,这两个阶层的利益在18世纪末处于冲突状态。具体而言,农业的资本主义化、工业革命之快速发展,以及工商业中产阶级的迅速上升,共同压缩着这个古老阶级的生存空间。在这部小说中,希斯克利夫所代表的金融资产阶级与林顿家族所代表的农业资本主义联手,共同吞没了日益衰微的自耕农恩肖家族。

在《呼啸山庄》这部小说里,作者对于资本主义的态度并不明朗——既为浪漫主义作家,埃米莉·勃朗特对于资本主义自然并无好感,但在故事里资本主义化的趋势又显然已无可阻挡。

《呼啸山庄》92版电影剧照:埃米莉·勃朗特本人

《呼啸山庄》92版电影剧照:埃米莉·勃朗特本人

【此文整理自《英国小说与浪漫主义:意识形态的冲突、妥协与包装》,苏耕欣著,北京大学出版社,2017年1月】