1938年日本和苏联在中国东北的第一次大血战———张鼓峰之战

自918事变后,苏联开始担心日本北上进攻苏联远东地区,为此它在远东部署了大量军队。但是三十年代苏军内部的大清洗造成了有经验的中高级军官的断档,所以远东苏军的战力是相当的糟糕。

日本通过918得到整个东北以后,像捡了个金元宝的暴发户,一心怕再被人抢去,所以1936年日本内阁五大臣会议有一个纪要,内容是巩固在东北的占领地位,发展经济,严防苏军南下。同时希望苏联能承认日本已取得的中国东北的利益,然后双方签署互不侵犯条约,并解决日苏之间的国界划定问题。

这个局面其实是两个都有野心的家伙却互相害怕,中国有句古话叫:麻杆打狼,两头怕。

到了七七事变后,日本深陷中国战场,苏联本意是利用中国牵制日本,因此向中国出售了大量的军事装备,还向中国派出了飞行员直接参战,给日本空军造成了很大损失,同时中国方面有很多苏联将会出兵干预中日战争的传言,苏联的一系列举动刺激了日本,让日本更加担心苏联会真会在某一个时间点忽然出兵东北。

以当时苏日两国的现状看,苏日两国都是担心对方忽然进攻自已,双方互不信任。苏日两方在中国东北的边境上互相进行各种军事试探,在七七事变前的几年时间里发生了数百起小冲突(当时日苏军事上的小冲突比中日在战争前小冲突的频率高出许多)。到1938年双方冲突的强度陡然加强,双方都想通过一次有限的强力冲突来了解对方的军事实力,这个机会很快就来了。

1938年7月9日,有10余名苏联军人,来到在吉林省珲春县以南的张鼓峰构筑工事,日军关东军认为苏军侵入了关东军占领地,遂向国内汇报,希望批准动用武力驱逐苏军。而苏联方面认为根据中俄珲春界约的约定,中苏边境在张鼓峰的山顶,所以苏军有权进入张鼓峰。

张鼓峰地形

其实张鼓峰历来是中国的领土,沙俄在与清政府1858年签署《瑗珲条约》时,故意借条约不同文本偷偷把这一地区窃取。条约中文文本显示划定的国界在张鼓峰以东,张鼓峰本身是中国领土。但条约的俄文文本却故意把张鼓峰高地划入了沙俄领地。类似的事情沙俄不止干了一次。

回到此次事件,日本国内陆军省和参谋本部因为关内战场正在进行武汉会战,不希望马上发生日苏冲突,因而回复关东军和日本驻朝部队,要求他们不要在张鼓峰使用武力,坚持冲突不扩大原则。

7月15日,到张鼓峰附近侦察的日本宪兵伍长松岛被苏军击毙。日本驻朝部队随即把第19师团的两个大队的步兵(两个营步兵)和两个中队的炮兵(两个连炮兵)前调张鼓峰。

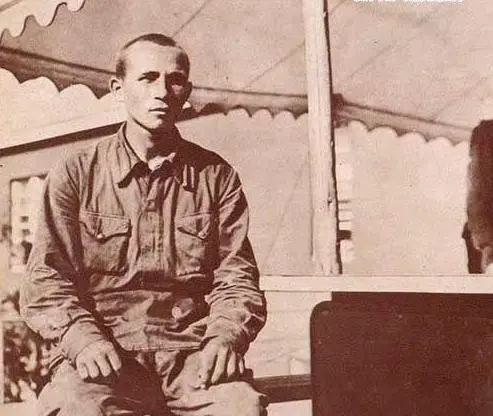

调往前线的19师团第75联队士兵

面对日军的主力前调,苏军也针锋相对的调更多兵力登上张鼓锋。至7月29日,苏军在张鼓峰的阵地构建完成,兵力达到了三个营。即而苏军又派11名士兵到张鼓峰以北2公里的沙草岭构筑另一处工事。

当日军得到苏军进一步行动的消息以后,日军驻朝第19师团师团长尾高认为苏军是明目张胆的进犯和挑战日本军队的忍耐力,日军必须现在做出反应。

7月30日下午,日本陆军参谋次长多田骏再次向日本驻朝军和关东军发来电报,指示日军在张鼓峰边境不要扩大冲突,但却又在电报里含糊其辞的说可以由驻朝军根据现地情况便宜处理。这样前后矛盾的电文变相鼓励了前方将校的擅自行动。

19师团师团长尾高鉴于此决定派出部队打击张鼓锋上的苏军,让苏联人尝尝日军的厉害。

由是19师团第75联队长佐藤幸德大佐收到命令:7月31日凌晨,进攻张鼓峰和沙草峰,攻占后就地转入防守,不要攻入苏联国境。

日军利用夜袭以少胜多攻占张鼓峰

75联队长佐藤幸德大佐迅速集结了3个步兵大队,准备对张鼓峰发动夜袭。进攻日军配属了4门150MM大炮,用以进行炮火准备和压制苏军反击。

当前线日军已经进入最后临战状态时,驻朝军却给日本国内的军部发去了一封相反的电文汇报:边境外事态平静,前方部队部署只做了略微调整。

也就是说最终的武装冲突并不是日本国内内阁阁僚做出的决定,而是完全由前方将校决策的。这几乎与918事变和1937年日军占领上海后攻击南京如出一撤,日军内部的将校违命几乎发生在每一次大事件的关键节点上。日本的内阁却在每一次这种事件发生没有追究,这也变相鼓励了前方军人的行为。

此时苏军在张鼓峰和沙草岭周围已集结有7个营的兵力,另有大炮36门,在兵力和火力上都超过日军很多,苏军以为足以吓退日本。

7月31日凌晨2点,日军发起对张鼓峰的夜袭,它以第75联队的第三步兵大队消消通过前沿障碍物接近到苏军阵地,最后在距苏军战壕很近的地方与苏军巡逻队遭遇,于是双方开始交火。

尽管苏军集中了轻重武器猛烈射击日军。但日军很快冲入苏军阵地与苏军进行了白刃战。虽然苏军士兵个子很大,但是日军的单兵格斗技能非常高,白刃战几乎是以一边的倒的方式让苏军输掉了战斗,上百名苏军士兵死于刺刀之下,相对日军伤亡轻微。不得不说抗战早期日军的白刃战确实水平很高。到凌晨4点30分,经过近两个小时激战,日军在大雨中占领张鼓峰主阵地,地上倒处流淌的阵亡士兵的鲜血,由于大雨而汇集成血色的河流……

另一面的沙草岭,在经过两小时激战后日军第76联队的1个步兵大队也取得成功,他们打垮了苏军,占领了沙草岭。

攻击中的日军士兵

31日天亮以后,日本驻朝鲜军向日本参谋本部报告,张鼓峰战斗已经打响,并已攻占阵地。

得知打了胜仗,日本国内高层也很高兴。高层并没有斥责前方将校的擅自行事,甚至当参谋次长多田骏于上奏天皇裕仁后,裕仁还表示了对第一线部队勇敢作战,保卫边疆的赞赏和满意,对于不扩大战争只是顺便提了一句。

到此为止,从事件发展来看日本方面确实不想马上和苏联大打出手,但是日本方面又沉迷于自己的武力,对于战术性的胜利相当的痴迷,以至于出现这种违背大的政治指导原则的战斗出现,只要是战术上取得成功就可以不介意对政治前景的影响和损害,这也为日军后面的溃败留下巨大的隐患。这就象是一只小鸡,低头吃米不看路,最后自己走进锅里被煮才发现原来早就走错了路。

而苏军方面来看事件的发生,他们从先是主动进入张鼓峰,然后再上沙草岭来看,一方面是大国沙文主义无疑,另一方面也确实是挑战日本耐性,想尝试一下,看看日本军力到底如何的意思。

苏军反击不顺利,损失惨重

苏联方面在被打出张鼓锋之后几个小时就发动反击,苏军出动两个团反击沙草岭,打了一天毫无进展。

准备反击的苏军

苏军一看遇上了硬骨头了,既然小兵力解决不了问题,那么就下大本钱,反正有的是人,有的是装备。于是苏军中的远东负责人布留赫尔元帅一下调来三个师和一个机械化旅(第32师,第39师,第40师和机械化第2旅),另配属当地边防总队,准备合力夺回张鼓峰。

苏军借着自己的炮兵优势对张鼓峰和沙草岭持续猛轰。日军只投入了四门重炮,由于日军是违命攻击没法调用更多资源,所以前沿日军只能蹲在战壕等着挨打。19师团只是将自己可以调用的师团属炮兵全部拉了上去,另外前调了部分日军随时增援两个高地上的守军。

8月2日,苏军第40师抵达战场后在重炮支援下对张鼓峰发动了猛烈进攻。驻守张鼓峰的是日军75联队第三大队。首先苏军以2个营冲击张鼓峰的52号高地,高地守军为日军1个中队。激战一天竟寸土未得。另一个方向沙草峰方面,苏军以1个营配坦克进攻,与守军1个大队激战,也未能得手。

到傍晚,苏军伤亡惨重却没有进展,布留赫尔恼怒之下,把第40师师长巴扎罗夫抓了起来。当天的进攻以苏军失败而告终。(布留赫尔就是那个著名的加伦元帅,曾帮助建立黄埔军校,作为孙中山的军事顾问帮助孙中山讨伐陈炯明,帮助北伐战争讨伐吴佩服,为中国早期大革命立下大功,后来在1927年412之后回国)

布留赫尔元帅(加伦元帅)

不甘失败,苏军卷土重来:

8月4、5两日,连续两天苏军以炮火和坦克为掩护,继续攻击张鼓峰地区的日军。至8月5日,苏军把已经投入了近二万人的规模,在上百门大炮和近百辆装甲车辆的掩护下投入进攻。而日军防守部队只有5个步兵大队和30门火炮。苏军占了兵力和火力的压倒优势。

苏军以一个师配属1个坦克营从北面攻沙草岭;以另一个师及1个坦克营从南面攻52高地,然后南北对进夹击张鼓峰。苏军士兵借着坦克配合高呼着乌拉的口号发起集团冲锋。面对苏军蜂拥来的大量坦克日军基层士兵体现了狂热的军国主义精神,身背炸药利用地形掩护冲向坦克,将大量坦克炸成零件,然后集火攻击坦克后的步兵,虽然日军的打法招致惨重伤亡,但苏军的进攻也被彻底打垮,直到8月5日深夜依旧没有进展。

8月6日,苏军再次加码,第2机械化旅的近百辆坦克前调,这次攻击重点直指张鼓峰。在坦克后面苏军用三个团的步兵跟进。终于苏军在中午前后冲上高地,与日军爆发激烈近战,双方使用步枪,刺刀和手榴弹在近距离交火。由于装甲部队不适合在山地作战,在战斗中苏军坦克损失惨重,苏军只是借着人多最终占领了阵地。是夜,日军以一个大队的兵力对张鼓峰上疲惫不堪的苏军发动逆袭。苏军大乱,经过激战只勉强保住了山顶的一小部分阵地,大部分阵地被日军重新收复。

8月7日,苏军以遮天盖地的火力轰击了一个上午,借以杀伤日军的有生力量。张鼓峰和沙草岭上的日军守备部队损失惨重,炮击造成的伤亡超过了前一天激战的损失。下午苏军在坦克引导下再次对两处高地发动冲击。日军终于不支,在苏军的坦克冲击下,日军被迫放弃张鼓峰的大部分阵地。

至此第19师团的前线日军终于有点扛不住了!

8月8日,苏军对张鼓峰顶上的日军剩余阵地再次进行炮击。并于午后接续步兵冲击;沙草峰与52高地也陆续表现出不力不能支的局面。

第19师团面对困局只好加派手里的最后一个联队再次发动夜袭,使得防线再次暂时得到稳定。

投入反击的日军

8月9日,苏军的进攻也显出疲态,在日军不停的逆袭下除了徒增伤亡并没有取得什么实质进展。

到此为止,双方如果想把仗打下去,都只能再度增兵。日本方面增兵是不可能的,增兵对它来说只能动用关东军,而且必须从关内调运弹药,这对日本的大陆攻略是不可以接受的,它将严重影响正在进行的武汉会战。苏联方面,已经用了三个师一个机械化旅来打一个日本师团,结果打成了僵局,对手的斤两已经惦出来了,它也不想在当时情况下向远东在投入更大的力量与日本死磕,如果日本愿意罢手那它在得到充分远东安全保证的情况下并不急于动日本。于是8月10日,打的精疲力竭的日苏双方达成了停火。经过双方现地谈判两军以当前战线为基准各自后退80米。然后两军互相先是互相交还对方军人遗体,十天后双方交换被俘人员,一场大战陡然结束。

被俘的苏军

战后日军根据军部的指示,日军撤出了张鼓峰、沙草峰地区的所有部队,退到了图们江西岸,而苏军却没有后退,依然保持了原有防御。今天张鼓峰位于吉林省珲春市敬信镇防川村北1.5公里的中俄国界线上,属于中国。山的东面和北面是俄罗斯的哈桑湖和波谢特草原,西北与沙草峰相连,在其东南约 2.5 公里处是中、俄、朝三国的交界处。

今天的张鼓峰

这场战役日军伤亡1440人,其中阵亡526人,914人受伤,苏军在有巨大的兵力火力优势的情况下伤亡远超日本,其真实伤亡是在在苏联解体后解秘的,其中阵亡792人,3297人受伤,另外苏联还被击毁了93辆坦克。

这一场战斗变相鼓动了日军,日军内部认为19师团常年驻朝,养尊处优,但它依然能以一个师团力量扛住苏军三个师和大量优势技术兵器打击。由此推断日军的在中国大陆作战的甲种师团绝对能打败更大数量的苏军。而且在战后日军的情报分析来看,日军单兵能力远强于苏军,7月31日的白刃战中日军以一人受伤的代价刺死28名苏联士兵的战果,使日军更加迷信白刃冲锋的作用,这也为日后诺门坎的大败埋下伏笔。

集结中的日军

苏联方面对于此战大吃一惊,原来苏联远东非常倚重布留赫尔元帅(中国人叫他加伦元帅),认为他是远东的栋梁,此人不仅参与了中国大革命时期的多次战争,而且后来在由中东路事件引发的中苏冲突时就是此人坐阵苏军重创了中国方面的东北军张学良部。没想到这么有强有力的一个元帅却在此次战役中马失前蹄,这次失利极大的震动了苏联高层,斯大林同志不由得震怒不已,在战役结束后三个月,也就是当年11月,苏方即以布留赫尔元帅是日本间谍的罪名将其逮捕入狱,想来这个罪名真是莫大的讽刺,这个倒霉的元帅同志后来在狱中遭到了酷刑,并最终被枪决。在中国曾经大名鼎鼎的加伦元帅落得如此凄惨的下场真是让人不胜唏嘘。他的死也给另一个苏联将军提供了一个非常好的舞台,一年后正是借着加伦将军空出的位置主导了苏联在远东对日的另一场大战,并且彻底打服了日本,由此这个将军得到了斯大林同志的极大信任,并在后来成为二战打败德国的第一名将————他就是朱可夫元帅。这是后话,我们以后在说另一场苏日大战。

总体来说张鼓峰战役是一场双输的战役,苏军以绝对的兵力和火力优势没能打垮日军,而且损失比对方大的多,从战术上说苏联绝对是输家。而日军虽然守住了高地,但是面对关内武汉大战正酣的时刻在东北与苏联发生这么大规模的战役实属不明智之举,从政治安排来说是巨大失败。军人左右了政治注定了国家战略的失败,其实在之前的813淞沪会战即可见一斑。当时日本内阁已作出日军停在吴福线不进击南京的命令,意欲悬重兵于城下威逼国民政府做出政治上的巨大让步,这样同时也能避免日本深陷旷日持久的对华战争。当时国民政府通过德国人陶德曼试图对日媾和,国民政府内部已经有所动摇,原来对关外东北的以往立场有了戏剧性的变化,谈判中国民政府只要求双方恢复七七之前的态势,但日军前线将校擅自打过吴福线,占领南京,让中日彻底走入死磕的局面,这也是日本二战最大的败笔。