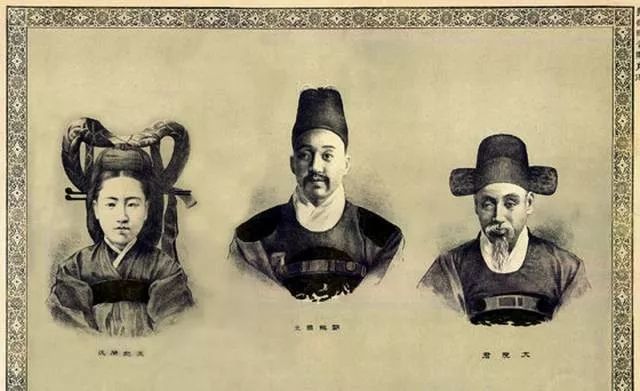

“明成皇后的照片”是一个未解之谜

明成皇后(1851年—1895年),今天说说她的狗血宫斗剧。

她是朝鲜近代史上的女政治家,说中国近现代史,很难绕开的高丽女子,本名闵兹映。

明成皇后生前并不是“皇后”,而是大清帝国属国——朝鲜国的王妃(藩属国君主的正妻只能称“妃”),其最高头衔也是1895年1月所封的“王后”(当时高宗的称号晋升为“大君主”,王妃也随之升为“王后”) ,因此历史上通称为“闵妃”。

她是朝鲜王朝高宗李熙的王妃,闵氏外戚集团的核心人物,19世纪末朝鲜的实际统治者。(中国那时候是慈禧吧)

这个脸型是不是典型的高丽人脸型(韩剧即视感)

现存的全身黄色礼服画像是韩国当代画家权五昌先生所绘的。

这是个一波三折,逆袭后逆死的悲剧。

她1866年被册封为朝鲜王妃。当时朝鲜高宗的生父兴宣大院君李昰应摄政,一味采取闭关锁国路线。而后闵妃鼓励高宗采取开化政策并引入日本势力,在朝野扶植亲信,任用亲族出任要职,排斥大院君势力。

闵妃在与大院君争权的过程之中与亲日的开化派势力渐行渐远,偏向亲华,多次利用清朝势力扫除政敌以求掌权。

至甲午战争日本战胜中国之后,遭亲日开化派夺权而失势的闵妃欲转与俄罗斯合作对抗日本,1895年10月8日的“乙未事变”,就是俄罗斯和朝鲜合作对抗日本的事变。日本公使三浦梧楼策划日本浪人及乱军入侵景福宫,于乾清宫杀害闵妃,焚毁其遗体,并胁迫高宗废她为庶人!

直至两年后1897年,高宗改国号为“大韩帝国”,自称皇帝,才将闵妃复位并追谥为“明成皇后”,厚葬于汉城东郊清凉里的洪陵(后迁往金谷洞)。

由于明成皇后早期主张开放、后期力抗日本并身死殉难,故深受后世韩国人民的尊崇。

夺权

大权在握的大院君为了保证江山永固,内心暗自定下了两个选妃原则:

一、无外戚专横之忧者;

二、顺从自己,不干预政权之人物。

在这种情况下,作为与自家关系融洽的亲戚、同时又是丧父孤女的闵兹映成了绝佳人选。(政治的反讽啊)

在闵兹映养兄闵升镐的撮合下,府大夫人闵氏向兴宣大院君推荐了闵兹映。

经过第一轮海选,最终有包括闵兹映在内的5名秀女入围。

当时人们最看好金炳学之女,因为金炳学是朝廷元老,在李熙还没登位之前,金炳学就曾对兴宣君李昰应表示:假若能以他的女儿为新王妃,就支持李昰应的儿子李命福登上王位。李昰应为换取支持,便同意了金炳学的要求。

另外,大王大妃赵氏(神贞王后)的亲戚、赵冕镐的女儿也被看好。

但这两个女孩又是大院君格外顾忌的,因为两人的背景太深厚了,很可能在做王妃以后利用家族背景干预朝政进而威胁王权,于是大院君不惜违背与金炳学的诺言,将闵兹映内定为新任王妃。

因此,闵兹映的选妃过程非常顺利,甚至都没有其他人被册封为嫔(按照朝鲜宫廷惯例,落选秀女将被封为嫔)。

很顺利的开始,并不意味着国王的宠幸,高宗三年丙寅(1866年)闵兹映和高宗李熙行嘉礼于云岘宫(大院君府邸)。

同年九月,宗主国清朝正式册封闵兹映为朝鲜国王妃,闵兹映也因此被称为“闵妃”。

但是高宗当时沉湎女色,宠爱尚宫李氏(李顺娥),从不搭理闵妃。闵妃在宫中长期遭受冷落,就这样持续了3年。

高宗五年(1868年)闰四月,李尚宫为高宗生下一子,也就是完和君李墡(追封完亲王)。李墡不仅得到高宗的宠爱,也被大院君属意为王世子的人选,闵妃对此非常不安。

闵妃怎么想的现在已经不得而知了,只知道她的行为是:

读书读书,以《小学》、《孝经》、《女训》等书至夜分不释卷。

但凡历史这样写,后面一定是大转折,朴殷植《韩国痛史》记载闵妃“尤好左氏传”,深入研究朝鲜王室的日本人菊池谦让也说,闵妃为排解宫中的寂寞,彻夜阅读《春秋左氏传》、《周易》、《资治通鉴纲目》、《左传》等。闵妃平日爱读之书在闵妃下葬时随葬,也可印证这点。

此外,闵妃还非常殷勤地侍奉大王大妃赵氏,同时又以温顺、谨慎之泰然态度赢得了宫人的同情,就连大院君的妻子骊兴府大夫人也被闵妃的处境唤起了恻隐之心,在府大夫人的影响下大院君同意提拔闵妃的一些亲戚如闵升镐等做官,以示对闵妃的慰藉。

强者总是崛起于弱小之中。

闵妃甚至在李尚宫分娩时亲自带礼物去看望,表现出无微不至的关心,让人觉得她毫无妒忌,也拉近了高宗和她的距离。

从长远来看,闵妃喜爱阅读使她充满智慧,熟稔政治权术,为以后的政治斗争打下了坚实的功底,而她侍奉赵大妃、善于博得同情的特点,则使她逐步积累起丰富的人脉,为其将来组织势力对抗大院君、掌握政权创造了条件。

所以后来高宗对李尚宫逐渐失去兴趣,而为闵妃的智慧所吸引。闵妃被冷落三年后终于得宠。

当时朝鲜由大院君摄政,大院君成为朝鲜王朝事实上的独裁者。

大院君

他摄政时,倾尽全国之力重修规模宏大的宫殿——景福宫,以作为君主专制威权的象征,这使得当时朝鲜民穷财尽,怨声载道。

对外,他厉行闭关锁国政策,加强国防军备,而且坚决拒绝通商,驱逐和屠杀外国传教士,引起了法国入侵朝鲜的“丙寅洋扰”和美国入侵的“辛未洋扰”,但都被朝鲜军民击退。

大院君的专制威权日益巩固,他命令全国各地竖立“斥和碑”,上刻:“洋夷侵犯,非战则和,主和卖国,戒我万年子孙”。

闵妃本来是大院君的妻族亲戚,但是从完和君李墡出生开始,她和大院君就逐渐产生矛盾。

闵妃虽得到高宗宠幸,但她的儿子不是流产就是夭折,她在高宗八年(1871年)得到的第一个儿子仅存活五天,便因锁肛症而死去了。一年前她怀孕流产,则被闵妃归咎于食用了大院君进献的山参。

而大院君有意让李墡当世子,这对闵妃的利益更是直接的威胁,她对大院君的不满和反感与日俱增。

大院君也渐渐觉察到闵妃过于伶俐,对其有所忌惮,但两人对待矛盾的态度毕竟有所不同:

大院君仍将闵妃视为自己的一颗棋子而不以为意,闵妃则将此矛盾视为不可调和的,联络各方反大院君势力,团结一切可以利用的力量,暗中形成了以闵氏外戚为核心的政治集团。

首先她在宫中保持与国王高宗的琴瑟和鸣的关系,使高宗与自己同调;在宫外则让自己家族的闵升镐、闵奎镐等出面联合安东金氏和丰壤赵氏等被大院君赶下台的外戚世家,特别是由于她与赵大妃的良好关系而使不受大院君重用的赵宁夏、李裕元等赵氏一党与闵氏通力合作,就连大院君的儿子李载冕、哥哥李最应(兴寅君)等也投入闵妃麾下。

到高宗十年时,大院君长达十年的独裁政策已经使许多人不满,一些地方爆发农民起义,北部边民外逃中国;而他对外厉行的锁国政策更是导致与邻国日本关系紧张,“征韩论”甚嚣尘上,使朝鲜上下也备感威胁。

表面巩固的大院君政权实际上已经面临内忧外患的窘境。擅长权术的闵妃敏锐地看准并抓住了这个机会,决定利用这些反大院君势力和有利条件,推翻大院君的统治,自己掌握政权。

高宗十年(1873年)十月二十五日,儒臣崔益铉上疏抨击大院君的政策,高宗竟然嘉奖崔益铉,令大院君十分不悦,闵妃准确地预见了形势,让自己麾下的近臣加紧怂恿高宗亲政。

十一月三日,崔益铉再次上疏论大院君,闵妃利用这次机会,鼓动高宗接受崔益铉之上疏,宣布“亲政”,并将大院君赶出汉城,不许他参与政事。

大院君听说高宗“亲政”的消息后,气得五雷轰顶。他亲自入宫,企图对高宗和闵妃晓之以理动之以情,使其回心转意。

闵妃亲自迎接她的公公,甚至为他烹调膳食,大院君吃了以后很高兴,吃完后刚走出宫殿,便听到站在殿上的闵妃大声说道:“朝鲜其必以大院君亡乎!”大院君“闻而胆落”。

失望之极的大院君无计可施,被迫离开汉城,宣布引退,而闵妃以名义上是高宗亲政,但实权落入闵妃外戚手中,闵妃遂成为之后二十多年中朝鲜的实际统治者。

母仪朝鲜

闵妃执政以后,首先肃清大院君在地方上的党羽。

其次是世子册封问题,在扳倒大院君第二年二月,闵妃产下一子,纯宗李坧。这是高宗的第二个儿子。闵妃欲将李坧立为王世子,以确立自己的地位。

第三则是放弃锁国政策,与日本建交的问题。

这三大问题都是相互关联的,对刚刚夺权的闵妃来说也非常棘手。

大院君虽然倒台,但他的亲信蠢蠢欲动,找机会报复闵妃,于是朝鲜政界展开了种种阴谋与残杀。

就在逼退大院君一个月后,景福宫慈庆殿发生火灾,延烧紫薇堂、纯熙堂等四百多间殿阁,王室被迫搬往昌德宫,这被认为是埋在闵妃寝殿的火药引爆的。

高宗十一年(1874年)十一月,闵妃的哥哥闵升镐在家中被炸弹炸死,连同闵妃的母亲韩山李氏也被炸身亡。这件事震惊朝鲜政坛,朝野多指认该事件系大院君亲信申哲均所为(后来将申哲均处死)。

闵妃亦同时展开对大院君心腹即所谓“云边人”的清洗。

世子册封也是一波三折,闵妃的儿子李坧出生不到1周岁就被高宗封为王世子,然而此时又传来宗主国清朝主张:以长幼顺序立储的消息,令闵妃非常着急。她以自己娘家亲戚闵奎镐为礼曹判书,负责对华外交;又命前领相李裕元作为奏请使出使中国,动用重金行贿李鸿章等清廷重臣使他们同意册封闵妃之子为世子,甚至还与釜山的日本人交涉,企图透过日本驻华公使的力量,来推动清政府倾向闵妃一方。

与此同时,与日本的交涉也在秘密进行,闵妃表示随时准备与日本建交。但是受到国内激烈的政治斗争的影响,闵妃与大院君一度达成妥协,允许大院君回京,大院君则上书坚决反对与日本的交涉,此事不了了之。

但闵妃在解决这三大问题时并没乱了阵脚,非常厚黑。尤其是闵妃集团大力构陷大院君心腹安东晙,最后于高宗十二年(1875年)三月将他处以极刑并枭首示众,这可谓是一石三鸟之计。

一是剪除了大院君的重要党羽,二是确保了世子的册封(安东晙生前反对闵妃透过日本推动世子册封 ),三是安东晙作为大院君时代对日强硬政策的忠实执行者,将他杀死即是向日本发出友善的信号。

安东晙之死说明闵妃在与大院君斗争的过程中主导优势地位,而清朝拍板册封李坧为世子,更是闵妃收获的重要成果,使她在朝鲜的统治地位完全巩固。

闵妃巩固政权以后,对内废除了大院君的大量措施,如大院君执政时期滥发货币,甚至大量引进清朝钱币,闵妃集团都加以废除,宣布“清钱禁输”;在外交政策方面,闵妃集团则倾向开放国门,闵妃集团把持的政府中,朴珪寿、闵奎镐等主张对外开放的官员都得到重用。

另外闵妃集团还派遣修信使团出使并考察日本,设立近代机构“统理机务衙门”,并在高宗十八年(1881年)成立了朝鲜历史上第一支近代新式军队——别技军。

这支军队由日本人担任教官,并按日本军制编练。其开放亲日的做法也被认为是朝鲜沦为日本殖民地的开端,为以后日本吞并朝鲜铺平道路。

世子册封以后,高宗对闵妃的感情开始逐渐偏移。宫人张氏得宠,并在高宗十四年(1877年)生下高宗第三子李堈,也就是后来被韩国人民尊称为“麻衣太子”的义亲王。

据传闵妃对张氏非常残忍,命人割下她女阴的肉并逐出宫外。而此后近20年的时间中,朝鲜宫廷没有任何王子出生。

闵妃集团任人唯亲,从中央到地方都扶植亲信、排斥异己,政治更加腐败。

对此闵妃本人也难辞其咎。由于闵妃早年连丧多子,只有一个儿子存活下来,因而她特别依赖巫堂、祈福之类,以致“大作香币,日走名山,而巫祝、方术出入禁掖,窃弄威福”。

人民不断起义反抗,大院君也欲利用民愤,趁机夺权。

从百度找到的照片,不知真伪

高宗十九年(1882年)春季,朝鲜发生大旱,军人哗变。数千名军人揭竿而起,捣毁闵氏权贵的宅邸,其间大量汉城市民自发参与,迅速转化为一场大规模的民变,史称“壬午兵变”。

在壬午兵变中,十多名日本人被起义士兵和民众杀死,李最应、金辅铉、闵昌植、闵谦镐等大量闵妃集团的高官也被打死,大院君暗中指挥,一天之后起义士兵和民众竟然冲进了宫廷,四处追杀闵妃。猝不及防的闵妃被迫化装成宫女,逃出昌德宫,并几经辗转,死里逃生,躲在自己的老家骊州。

壬午兵变迅速推翻闵妃集团政府,闵妃集团大部分人物被杀或逃亡,大院君顺理成章地再次执政。

高宗命大院君收拾乱局,大院君竟不顾众臣反对,宣布闵妃于“乱军中升遐”。

闵妃被迫逃到更远的忠州长湖院的闵应植私宅中避难。

中国和日本的行为

大院君第二次上台后立刻废除了闵妃集团的所有措施,再次闭关锁国,由此引发了日本的武装干涉,日本要求在朝鲜驻扎军队,自然遭到大院君拒绝,于是朝日关系再度紧张,战争一触即发。

南逃的闵妃利用各种途径联络高宗,秘密告知她还活着的消息;而出使中国的金允植等人则向清政府乞援,帮助自己恢复政权。

清朝此时只剩下朝鲜一个属国,正好趁机加强对朝鲜的控制。因此清廷立刻派吴长庆、丁汝昌率领3000名淮军进入朝鲜,并抢先日军入驻汉城。

高宗十九年七月十三日,当大院君拜访清军大营,不料被清军扣押被强制送往中国天津受审。不久羁押保定,大院君的第二次上台只持续了33天便在清朝的干预下垮台。闵妃集团再次上台执政。

此时的闵妃已经由亲日转向亲清,在高宗二十一年(1884年)开化党十月联合日本发动了旨在促使朝鲜独立以及近代化的“甲申政变”,夺取了政权。

在甲申政变中,闵妃集团又一次遭到沉重打击,闵台镐、赵宁夏、闵泳穆、尹泰骏等“事大党”大臣被开化党刺客暗杀,闵妃的侄儿闵泳翊也被砍成重伤。闵妃遂再次引来清军,镇压开化党。

在政变过程中,闵妃的机智与高宗的懦弱形成鲜明对比。

甲申政变发生时,金玉均、朴泳孝等人入宫谎称清军作乱,要劫持王室出宫,高宗犹豫不决,闵妃却质问:“此变出于清乎?出于日乎?”金玉均、朴泳孝等一度哑口无言,后因其安排王宫爆炸才使高宗下定决心出宫,并按金玉均等人的要求请日军保护,闵妃又说:“若请日兵护卫,则清兵将奈何?”

虽然金玉均对闵妃的话阳奉阴违,但也反映出此时闵妃灵敏的政治嗅觉。

当时开化党人为了便于防守,将宫廷从昌德宫迁到较狭窄的景祐宫,不料闵妃却一面向清军求援,一面怂恿高宗又搬回昌德宫,从而为清军攻击开化党创造了有利条件,结果开化党政权只持续了不到3天,便被袁世凯率领的清军镇压下去。

高宗对闵妃在甲申政变中所起的作用高度评价, 在这次政变中,开化党人或被杀死,或亡命日本,另有数十名日本人在这次政变中死亡,于是日本又强迫朝鲜签订《汉城条约》,向朝鲜索取了赔款、增兵等特权。

闵妃在壬午兵变和甲申政变中两次利用清军扫除政敌,巩固了自己在朝鲜的权势和地位。

朝鲜王宫景福宫

此时,闵妃又对清朝干预朝鲜内政感到不满,加上当时清朝内部出现了废朝鲜为郡县的提议,以及甲申政变后中日的紧张关系,闵妃对清朝更是担心,害怕朝鲜成为中日战场,于是闵妃暗中引入俄国牵制清朝。

闵妃先是笼络了清朝政府派来监管朝鲜外交和税务的德国人穆麟德,让他鼓吹“联俄拒中”的论调;又背着清朝私自同俄罗斯帝国缔结修好通商条约,接着引发了两次朝俄密约事件。这些活动最终为清朝发觉,于是清廷下令罢黜穆麟德,并在高宗二十二年(1885年)八月放回大院君以牵制闵妃。不料闵妃将穆麟德聘为私人顾问,让他在欧美各国间游说;又严密监控大院君,甚至杀掉其家臣十多人,还将金允植、鱼允中、金弘集此等亲华派排挤出政府。

此外闵妃还引进更多的欧美国家,并废除了对基督教和天主教的长达百年的禁令,使其传播合法化。

而且闵妃支持美国人在朝鲜开设医院、学校,闵妃还创设育英公院和练武公院,聘请美国人为教师和军事教官,在推进渐进式的近代化改革的同时又抵制了清朝的影响。

当时袁世凯曾谓:“开化谬习,自主妄念,王与妃实倡之”就反映了高宗和闵妃在清朝控制下艰难地主导开化和自主事业的事实。

闵妃虽然巧妙利用国际关系牵制清朝,但总的来说仍然采取的是亲清政策,当时最受她重用的闵氏外戚闵泳骏就是坚定的亲清分子。

高宗三十一年(1894年)二月,闵妃集团派刺客洪钟宇在中国上海暗杀了开化党领袖金玉均,朝鲜在清朝并没有领事裁判权,理应归清政府审判洪钟宇。但清廷还是应闵妃集团的要求保护了洪钟宇并将金玉均的尸体引渡给朝鲜,闵妃集团还追加金玉均的尸体凌迟之刑以泄愤。闵妃在清朝的帮助下又一次除掉了心腹大患。

甲申政变后,日本在朝鲜的侵略步伐有所减缓,改以经济侵略为主。日本资本家在朝鲜使朝鲜社会矛盾进一步激化。而闵妃集团依然骄奢淫逸,铺张浪费,卖官鬻爵,不思改革。当时清廷驻朝大臣袁世凯在致国内的报告中说:

“韩君妃前以称寿,集倡优数百,至今未散,赏赍无节。……城内盗炽,街巷夜断人行,倘不抚辑,恐将变生肘腋。”

果然爆发了一场朝鲜历史上的大规模的农民起义——东学党起义。

高宗三十一年(1894年)三月,东学道领袖全琫准在全罗道起事,并接连击溃官军,在四月二十八日攻陷了全罗道的首府——全州,兵锋直逼汉城。东学起义军将矛头直指执政的闵妃集团,其纲领之一就是要“驱兵入京,尽灭权贵”,其张贴的榜文更是明确指出“以国势论之,执权大臣皆闵姓,终夜经营,只知肥己。其党派布各邑,日以害民为事,民何以堪?”

闵妃集团面对声势浩大的东学党农民起义十分恐惧又无力镇压,再加上当时风传大院君与东学党相勾结,里应外合推翻朝廷,闵妃集团更加惴惴不安,遂又一次向清廷求援,请求其镇压农民军以维护自己的统治。

谁知这致使了闵妃集团的第二次垮台。

日本已连续在壬午兵变和甲申政变中吃了败仗,丢尽了脸面,于是蓄谋已久,要与清朝在朝鲜决一死战,以实现其称霸世界的野心。

这一次东学党起义,正好给日本以可乘之机。日本不请自来,以保护侨民和使馆为借口陆续派海陆军队一万多人抵达朝鲜,形成与驻朝清军对峙的紧张状态。

为了找到借口,日本竟突然宣布协助朝鲜改革内政,这自然遭到闵妃集团把持的朝鲜政府以及清朝政府的拒绝。

于是日本决定扫除闵妃集团政府,高宗三十一年(1894年)六月二十一日,日军突然袭击景福宫,挟持高宗,强迫其归政于大院君。于是大院君在日本人的扶持下第三次上台摄政。闵妃集团再次倒台。

另一方面日本则指使大院君政权断绝与清朝的关系,将朝鲜强行拉入日本阵营。于是两天后,即7月25日,日本在丰岛海面袭击清军运兵船,挑起了甲午中日战争。

这次事变是闵妃面临的又一次重大危机,她本人甚至有被废位的危险,大院君的孙子李埈镕甚至已经拟好了废妃教旨,但因日本公使馆不同意而作罢。

闵妃不得不放弃权力,在大院君面前“垂泪认罪,表示一心改过,请求能作为国王的内助”,保住她的王妃宝座。大院君又一次与闵妃达成妥协,没有追究她,闵妃也在深宫安静蛰居了一阵子。

但是被迫失势的闵妃心中非常不爽,感到无所适从,这从她给亲戚的信函中便可得知,比如她在高宗三十一年(1894年)八月三日给闵应植之子闵丙承的信中说:“我因火痰、喘气、郁火,无法忍受下去。”九月十九日又写道:“我常因火气引发的孤寂而烦闷,汉城的事态一成不变,烦闷得我无法忍受。”

因此闵妃决定再次奋起,在“恢复君权”的名义下夺回政权。

当时朝鲜政界虽然表面上是由大院君为首的亲日势力主导,进行所谓“甲午更张”,但内部隐藏着很大矛盾,尤其是在甲午战争后,曾参与甲申政变的开化党人朴泳孝归国,更是加剧朝鲜政坛的争斗。此时的朝鲜政府大致分为三派:大院君派、金弘集派和朴泳孝派,其中日本最属意朴泳孝而反感大院君。

因为大院君与日本貌合神离,甚至秘密联络平壤清军驱逐日军,之后日本发现了大院君在平壤战役中向清军传递情报的信件,与大院君关系紧张。

闵妃根据形势,首先投石问路,让国王高宗于高宗三十一年(1894年)十一月一日不经议政府同意而单独任命4名协办,此举令新任日本驻朝公使井上馨怒不可遏,进宫质问高宗是否为王妃干涉,并以撤回当时在镇压东学党起义的日军为威胁,朝鲜政府五大臣被迫代表国王向井上馨认错。

闵妃也见识到日本的厉害,遂采取迂回战术,各个击破。

她暂时抛弃了甲申政变中与开化党的仇隙,转而支持朴泳孝对抗大院君,并同意任命朴泳孝为内部大臣,作为内阁的二把手,甚至她还同意发表《洪范十四条》,表示“后嫔宗戚不得干政”。藉此闵妃换来了日本人的好感,导致大院君迅速被日本公使井上馨废掉,就连他的孙子李埈镕也在闵妃的暗中支持下于高宗三十二年(1895年)三月被朴泳孝逮捕,差点被处死。排斥了大院君势力后,闵妃又利用朴泳孝势力去排挤金弘集一派,终于使内阁总理大臣金弘集于高宗三十二年(1895年)五月下台。

在亲日派内部的倾轧过程中,闵妃本人则坐山观虎斗,不断培植自己的势力。由于当时闵氏家族不是被流放就是逃亡,因此闵妃开始注意欧美势力。

闵妃一直与俄国驻朝公使韦贝尔(Вебер)保持不错的关系,韦贝尔夫人也是与闵妃一见如故,时常出入王宫,而韦贝尔的小姨子孙泽(Sontag A.,德国阿尔萨斯人)更是一朵交际花,与闵妃过从甚密,后来她在闵妃的支持下于1894年建立在汉城成立了贞洞俱乐部(后称孙泽宾馆),作为西方各国驻朝外交官的会所,同时也是闵妃展开秘密外交的基地,而闵妃的目的则是实现朝鲜的中立化。

闵妃本人也经常在宫中举行西式宴会,以此来联合欧美势力,作为牵制日本的力量。闵妃在日本第一银行汉城分行存了一大笔秘密资金,日本人推测就是用来在宫中开宴会的。

当时朴定阳、李范晋、李完用、沈相薰、安駉寿等亲俄、亲美的大臣亦时常出入贞洞俱乐部,他们逐渐凝聚在闵妃的羽翼下,被称为“贞洞派”,成为闵妃从亲日派手中夺回政权的力量。闵妃开始重新恢复势力,但这也致使她遭遇杀身之祸。

被杀

甲午战争以清朝失败告终,清朝在高宗三十二年(1895年)4月签订的《马关条约》中被迫放弃了对朝鲜的宗主权,承认朝鲜独立。接着,发生了俄国联合法国、德国迫使日本归还辽东半岛于中国的“三国干涉还辽”事件。

闵妃见俄罗斯在“三国干涉还辽”中压制了日本,便倒向俄国一方,企图将俄国势力引入朝鲜与日本对抗。

闵妃成功利用了贞洞俱乐部等组织扩大了俄国及其他西方国家在朝鲜的势力,对日本进一步构成威胁。美国顾问李仙得(Legendre)更是向闵妃献计四条,称:

一、王妃和闵氏是一家,闵氏和日本将来是势不两立的。

二、日朝两国虽称为邻邦,然其间隔大海,故不如朝俄两国间接壤,是以由地形上观之,俄国实比较日本可亲。

三、俄国是世界最强国,日本不足与较。

此不必广引力证,即就今春归还辽东半岛一事,便可确证其为事实。

四、俄国决不妨害朝鲜的独立,又不好干涉内政,故若依赖俄国而得其保护,则极安全而可专行君权如旧。

闵妃遂更加亲俄排日,她常对左右说:“日本人和闵氏势不两立,就是丢失若干土地给其他国家,也要报日本这个仇。俄罗斯是世界的强国,日本不能相比,而且有保护君权的条件,可以依赖。”

在闵妃与俄国迅速联结的情况下,朴泳孝与闵妃的矛盾亦愈发凸显,日本也终于察觉出了闵妃的野望。

高宗三十二年(1895年)闰五月,内部大臣朴泳孝谋杀闵妃,事泄后闵妃发动宫廷政变,解散了亲日内阁,迫使朴泳孝亡命日本(一说此谋出于闵妃的诬陷)。

至此,贞洞派正式上台,闵妃第三次掌握政权。

随着闵妃赶走朴泳孝,日本眼看自甲午六月以来苦心扶植的亲日政权垮塌,自然很不甘心,但起初日本并不想杀死闵妃。在朴泳孝亡命之前,日本驻朝公使井上馨回本国,接着便发生了朴泳孝谋逆事件,当时朝鲜盛传井上馨将会带3000大军来韩,向闵妃质问朴泳孝事件,但井上馨归国后并未气势汹汹,反而以怀柔政策对待闵妃。闵妃似乎也缓和了对日本的态度,在接见井上馨时一直回顾当年她主张同日本建交、签订《江华条约》过程中穿针引线的作用,并说道:“尽管历史上大院君常常采取锁国主义,但闵氏始终主张开国论,以保护日韩两国的和睦,闵氏对日本实际是有恩有德。然而日本不顾这些历史,仇视闵氏,反而援助锁国主义的大院君,是违背情理的。每每夜里思及此事便不禁要流泪,实在是无情无义啊。”井上馨听了之后据说“感动得几乎落下泪来”。

井上为了怀柔闵妃,同意删除《洪范十四条》中禁止后宫干政的内容,甚至打算赠与300万日元给朝鲜王室,作为政治献金。

但是闵妃嘴上这么说,内心里却不买日本的账,她将井上的怀柔视为软弱,尤其是日本的所谓300万元寄赠金计划成了空头支票,使闵妃在亲俄排日的道路上越走越远。她一方面赦免被治罪的闵泳骏等外戚,使他们逐渐恢复官职,另一方面则变本加厉地排斥亲日派,使朝鲜国内的亲日派人人自危。

在闵妃掌权、不断亲俄排日的背景下,军人出身的三浦梧楼代替井上馨出任日本驻朝公使,对闵妃也就开始采取强硬政策。

三浦梧楼

三浦梧楼一到朝鲜,就与在朝鲜的日本人密谋杀死闵妃。当时,闵妃计划解散由日本人训练的朝鲜部队——训练队,训练队向三浦梧楼求援,这成为日本杀害闵妃的导火线。日本人做好了杀害闵妃的准备,他们先收买了以亲日分子禹范善等率领的的训练队,让他们作为前锋入宫,又挟持了大院君(一说是大院君主动合作),以造成大院君和训练队发动政变的假象。

高宗三十二年(1895年,农历乙未年)八月二十日(10月8日)凌晨,在日本驻朝公使三浦梧楼的策划下,日本陆军中佐楠濑幸彦、浪人冈本柳之助等率领数十名日本浪人、400多名日军守备队和800名朝鲜训练队冲进景福宫,遭遇闵妃亲信洪启薰和美国军事教官戴伊指挥的朝鲜侍卫队的顽强反抗。但侍卫队只有200人,故很快被日军击败,洪启薰战死。

早些时候高宗和闵妃本来在一起,后来闵妃听信了被日本收买的近臣郑秉夏的话,以为宫中无事,便回她的寝殿坤宁阁就寝,攻占景福宫的日本人一路闯入高宗和闵妃的居所乾清宫,他们闯入长安堂,挟持高宗,逼迫他在事先拟好的《王后废位诏敕》上签字,被高宗拒绝;一路则攻进闵妃的住所坤宁阁,四处搜寻闵妃。

日本人在搜寻闵妃的过程中杀死了不少宫女和宦官,甚至杀死了前来劝阻的宫内府大臣李耕稙。闵妃仓促间化装成宫女躲起来。

很快,一名叫中村楯雄的日本浪人在坤宁阁的内室里发现了躲藏的闵妃。他凶狠地扯着闵妃的头发,将她拖出来,顺手就是一刀,闵妃试图反抗,逃到院子里,另一名浪人藤胜显又一刀砍下去,闵妃倒在血泊之中,嘴里喃喃喊着她儿子的名字。

暴徒们将奄奄一息的闵妃放在木板上,让宫女来确认。证实闵妃的身份后他们就轮奸闵妃,并最终将她乱刀砍死。

历史上将这次事件称为“乙未事变”。

闵兹映遇刺地点——玉壶楼

根据日本作家角田房子所著《明成皇后——最后的黎明》记载:明成皇后被杀事件是史上少有的残忍、野蛮事件,暴徒们高喊着“闵妃在哪里”冲进宫中,在一群被吓呆的宫中女官中,他们选出两名美貌者残忍杀害,其中一人在太阳穴处留有出过天花的痕迹,他们认出就是闵妃。杀人者中的一人后来承认那是非常残暴的行为,杀害明成皇后之后又对她的尸体施以了用言语无法形容的暴行。

为了销毁罪证,日本人杀害了闵妃以后,还在当天清晨将她的尸体在景福宫东侧鹿园的松林中浇上汽油焚烧,并把骨灰丢进了池塘里。所以现今闵妃的陵墓内没有她的遗体,而是残存的一点骨灰和生前所用的衣履而已。

虽然日本人极力将乙未事变掩饰成朝鲜内部的政变,是大院君雇佣日本浪人杀害闵妃,与日本政府无关;谁料日军行动的全过程被两个西洋人目击,一个是当时在宫中的美国军事教官戴伊,另一个是俄罗斯技师士巴津。两人向外通报了事件,在汉城的各国公使强烈抗议日本的行为。

日本政府在面临国际舆论谴责的情况下,不得不有所退让,被迫指示亲日政权将一直隐瞒的闵妃死讯公诸于众,并在当年十月十日将闵妃复位,十五日公布了闵妃已死的消息,一面慌忙把包括三浦梧楼公使在内的56名凶手“逮捕”,但只是做了个形式上的审判,凶手们被判无罪。日本国民还把他们当成凯旋的将军来迎接。

乙未事变的真相被公布以后,极大地伤害了朝鲜民族感情,纵使日本人和亲日内阁做再多收买人心、缓和舆论的工作,也无济于事了。接着,金弘集内阁又发布了断发令,压抑已久的朝鲜人终于掀起了反日的怒潮。他们高呼“为国母报仇”,纷纷起兵反抗,史称“乙未义兵”(即第一次义兵运动)。

建阳元年(1896年)2月11日,高宗乘妇女的轿子,逃离被日本人控制的宫廷,来到俄国公使馆避难,史称“俄馆播迁”。

“俄馆播迁”后,高宗下令诛杀亲日内阁大臣,金弘集、郑秉夏、鱼允中先后被愤怒的民众所杀。

高宗下令将闵妃复位,定谥号为“文成王后”,3月又改为“明成王后”。

洪陵

高宗非常思念明成皇后,“语及辄汪然泪落,见奁匜之属,叹嗟摩挲,不忍去手……每朔望,必亲撰文以祭,人比之恭愍王之哭元公主。”此后十多年间,尽管有纯献皇贵妃受宠,然而高宗再也没立过皇后。

女强人的子女们

高宗和纯宗

闵妃先后怀孕6次,第一次是高宗七年(1870年),但是中途流产;第二次是高宗八年(1871年),但由于先天性锁肛症而很快夭折;第三次是高宗十年(1873年),并于次年生下一子李坧(即朝鲜纯宗),接着又怀孕两次,均出生数日之内死去;最后一次是高宗十五年(1878年),生下大君后百日夭折。所以闵妃的子女只存活了一个,就是纯宗李坧。

李坧在高宗十一年(1874年)被册封为王世子。但纯宗没有生育能力,所以光武元年(1897年)出生的李垠(纯献皇贵妃严氏之子)被封为皇太子,将来继承纯宗的皇位。由于隆熙四年(1910年)日韩并合的发生,王统最终断绝。

在当时的朝鲜传统文人,认为闵妃对朝鲜亡国负有不可推卸的责任,比如黄玹评论道:“后(指闵妃)机警饶权数,干政二十年,驯致亡国,遂遭千古所无之变。”

其他开化党人也是如此,俞吉濬在他给美国恩师摩斯写的信中将闵妃与英国女王血腥玛丽与法国王后玛丽·安托瓦内特相提并论,称闵妃是“世界上最坏的女人” ;朴泳孝则在1895年对日本人三浦梧楼说“闵妃是朝鲜的大狐狸,万事都是障碍”,被猜测为不久后三浦梧楼策划乙未事变时将其行动的代号称为“狐狩”的来源。

在朝鲜日治时期出版的日本人写的著作中,对闵妃仍然持否定评价,他们从闵妃的反日立场出发,普遍认为闵妃干政阻碍了朝鲜的近代化,导致朝鲜的亡国。

1935年由日本右翼组织黑龙会出版的《东亚先觉志士记传》对闵妃的评价最有代表性,称“闵妃是聪明多智、秀于术策,一面阴险、嫉妒、残忍的性格兼有的妖妇型女性。”并将闵妃比作中国的西太后。

1945年光复以后,朝鲜半岛开始重新审视对闵妃的评价。其中大韩民国对闵妃的评价较高,而且随时间的推进,民族主义的盛行,加上文艺作品和大众传媒等因素,闵妃在韩国的评价也越来越高,韩国人也被普遍使用“明成皇后”这一尊称来称呼她。

而20世纪90年代之后以《明成皇后》为名的音乐剧、电视剧等很受欢迎的文艺作品的不断涌现,则在韩国民众中将闵妃塑造为“开化的先觉者”、“聪明的外交家”、“为抗日捐躯的国母”等杰出形象。

然而,朝鲜民主主义人民共和国对闵妃的评价与韩国主流相反,将她定性为“保守势力的拥护者”、“两班地主的代表者”、“依靠列强维持政权的事大主义者”而予以否定。

外国的评价

英国著名旅行作家伊莎贝拉·伯德·毕晓普曾于1895年觐见闵妃,她对闵妃的评价是:“年过四十的王后陛下是一位非常美丽柔弱的女人,头发乌黑,皮肤白皙,在珍珠粉的化妆下显得更加苍白。双眸是冰冷敏锐的,充满敏锐的才气和智慧。含着微笑的苍白的脸上似乎凝聚着一丝哀愁。……当她开始谈话时,尤其是她感兴趣的谈话,她明亮起来的脸显得更加美丽。”

在韩国从事传教和教育事业的美国人安德伍德夫人不仅描述了闵妃的美貌,还评价她:“王妃热爱国家,心胸宽广,是一个进步主义者。她不仅精通中国古典,对世界先进国家也颇具见识。按西方标准看,她确实是一位完美的贵夫人。”

长期担任美国驻朝外交官的安连(霍勒斯·艾伦)则盛赞闵妃是“亚洲的伟人之一”。就连策划乙未事变的日本公使三浦梧楼在第一次谒见闵妃时,对她的印象是:“这位王妃作为一名女性,实在是罕见的有才能的豪杰了。”

当时的中国清朝作为朝鲜的宗主国,也有一些关于闵妃评价的记录。担任清廷驻朝大臣12年的袁世凯评价闵妃“怙恶不悛,刚愎自用”,并说“王妃昏妄,亲西人而薄中国”。

相比而言,复旦大学创始人、曾在壬午兵变后赴韩并觐见闵妃的马相伯称“她实在是我有生以来所看见的第一个美人”,描述闵妃“身材适中,脸儿作鸭蛋形,鼻儿高高的,皮肤非常洁白匀润,乌黑的头发,态度也非常娴雅庄静”。

可见闵妃在世时,中国人对闵妃的评价不是很高,并有关于她“淫乱”的传闻,但到乙未事变尤其是日韩合并以后,却普遍展现了对闵妃的同情和歌颂,涌现了《英雄泪》、《高丽闵妃》(新镜花缘)等大量歌颂闵妃的小说和话剧,也有包括钱钟书在内的许多文人赋诗咏叹闵妃的命运,这些歌咏并不仅仅针对闵妃本人,更是由于朝鲜被日本吞并而产生的唇亡齿寒之感所致。在中国人对闵妃的评价中,王芸生的评价比较客观:“闵妃美而有才,擅权树敌,迭起政潮,而卒不得其死,哲妇之鉴也。”

照片之谜

明成皇后的照片问题是一个未解之谜。迄今为止,据称是明成皇后的照片已有10多张,不过没有一张被确认为明成皇后的真实照片。

关于这个问题,史学界有两种解释:一种说法是明成皇后酷爱照相,但明成皇后在“乙未事变”中被日本浪人杀死以后,他们将明成皇后的所有照片付之一炬;另一种说法则是明成皇后生前从未留下任何照片或画像,因为“壬午兵变”期间明成皇后被起义军民四处追杀,此后虽然照相技术传入朝鲜,但明成皇后担心她的真实面貌一旦流传出去,很难保证万一再次发生祸变时能够脱身,因此拒绝照相。

明成皇后的照片曾公开在1910年李承晚在美国刊行的著作《独立精神》之中,但照片刊出后立刻有人质疑称“皇后不可能穿着百姓衣服拍照”。

流传最广的照片收录在1990年版的历史教科书中,另外,北朝鲜也将其作为闵妃照片。但真相后来被揭开,最早刊登这张照片的美国杂志却解释是闵妃的首席尚宫。因此,2004年,这张最美的照片被确认是宫女照片而从韩国教科书中删除。