1932年第4卷第48期《天津商报画刊》中狄平子与梅兰芳的合影

清末民初,《申报》《新闻报》《时报》并称为上海三大报。《时报》虽然创刊最晚,但它却首创“时评”“附张”两个栏目,最先出版摄影画报——《图画时报》,对改革中国报业起到推动作用。而创办《时报》的狄楚青,也因此在近代中国新闻史上占有一席之地,有“报界完人”之誉。

狄楚青(1873—1941),初名葆贤,字楚青、楚卿,自号平等阁主,别署平子,江苏溧阳人。狄家祖居溧阳西门外胥渚胥泊一带,为乡中望族,既庶且富。狄楚青之父曾任江西赣县知县,政声卓著。

狄楚青于1873年出生于南昌,幼有大志,聪颖过人。1891年中举人,时年18岁,嗣入北京为官,在度支局任事。狄楚青多才,善书画,长诗词,富收藏,笃信佛,为人正直,为官清廉。见北京官吏骄逸豪奢,挟娼捧伶,生活糜烂,不成体统,乃作《燕京感怀诗》七绝十首,流传最广者为:“甘为豪侠流离子,妇孺无颜长者忧;何不扫除道义尽,让他富贵到心头!”因看不惯清政府的腐败现象,更不愿与之同流合污,狄楚青于是愤而辞官,南下回乡。

狄楚青虽为科举出身,但不肯埋首八股文中,他见识远大,视野开阔,不落窠臼。回乡不久,其父病亡,乃在籍守制,以诗书自遣。溧阳为江南小邑,民风淳朴,举人无几,狄楚青因学识宏富、雅擅书画,家藏既丰,而为乡中佼佼者,乡人皆以“才子”视之。

1898年戊戌变法期间,狄楚青追随康有为、梁启超,主张政治革命,吁请慈禧退居,还政德宗。变法失败后,“六君子”惨遭极刑,拥护维新者莫不人人自危。狄楚青与康、梁逃亡日本,得免于难。事稍平,狄楚青归国,与《湘学报》主笔唐才常在上海组织“独立协会”,假名“东文译社”,以掩官厅耳目,配合革命党秘密入京。

1900年庚子之变后,北京沦陷,狄楚青一面参与组织“国会”,推容闳和严复为正、副议长,以为对外代表机关;一面购置军火,上溯汉口,伺机起义。但因事机不密,功败垂成。狄楚青从此灰心武力运动,致力研究政法,以谋救国之途。

1901年狄楚青自费赴日,入早稻田大学专攻政治。当时革命党在日活动者甚多,狄楚青亦加入同盟会,成为康有为的唯一江南弟子。1904年日俄战事爆发,狄楚青从朝鲜经东三省回国,沿途得以参观战迹,感慨万端,撰文甚多,后多辑录于《平等阁笔记》。

狄楚青为革命先进,淡于名利,不求闻达,厌倦官场。归国时,旧日友人多跻身显贵而弹冠相庆,惟狄楚青绝意仕途,欲以文化事业促进社会改革。鉴于上海为中国通商口岸、舆论中心,遂在康有为、梁启超的支持和资助下,创办《时报》于麦家圈。

1904年6月12日,狄楚青在上海创办《时报》,社址位于福州路巡捕房对面的广智书局楼上。为避免地方政府干扰,以日本人宗方小太郎为名义发行人。该报以“非为革新舆论,乃系革新代表舆论之报纸”为宗旨,中文报名取自《礼记》的“君子而时中”“溥博渊泉,而时出之”,标榜“与时相应,适合于时”。英文名为《EASTERN TIMES》,意在以英国《泰晤士报》为目标。

《时报》的编辑形式在中国新闻史上具有开创性。戈公振在《中国报学史》中评价称:“延陈冷(名景韩)为主笔,独创体裁,不随流俗,如首立时评一栏,分版论断,扼其机枢,如提倡教育,如保存国粹。”而胡适的《十七年的回顾》一文,则介绍了《时报》的创刊背景和它对中国新闻界的贡献。

当时上海的《申报》《新闻报》等几家老报纸仍旧以长篇古文、论说为主,仍旧保留那些遗传下来的老格式、老办法,已不能满足读者的需要,《时报》遂应运而生。胡适在《十七年的回顾》中说:“它的内容与办法也确然能够打破上海报界的许多老习惯,能够开辟许多新法门,能够引起许多新兴趣。因此,《时报》出世不久,就成了中国知识阶级的一个宠儿,几年之后《时报》与学校几乎成了不可分离的伴侣了……我在上海住了6年,几乎没有一天不看《时报》的。”归结起来,《时报》从内容到形式有五项创新。

1929年第38期《良友》中晚年信佛时的狄平子

一是陈景韩(笔名冷、冷血)主编的时评。每日时评配合新闻,文字简洁,每篇不超过200字。陈景韩负责要闻的“时评一”,包天笑负责地方新闻的“时评二”,雷继兴负责本埠新闻的“时评三”。“几乎逐句分段,使读者一目了然,不消费工夫去点句分段”。后来逐渐成为中国报界的公用文体。

二是开创报纸副刊——“附张”“小时报”。1939年8月18日《晶报》中包天笑的《新闻旧话——余兴》一文称,《时报》创刊前,上海各报多模仿日本报纸,一律混合编辑,从不分类,将小说、诗词、杂文等刊在新闻之尾或新闻之中。狄楚青遂先后约请包天笑、毕倚虹主持“余兴”专栏刊登文学作品,请李涵秋主持“小时报”。“余兴”初时每日登载“冷”或“笑”译著的小说,有时每日有两种,不久,范烟桥、张毅汉、戴望舒、张天翼等人的稿件随之而来,种类扩大至生活小品、游戏文章、幽默笑话、讽刺歌曲等,亦庄亦谐,趣味盎然。此后,《申报》的“自由谈”、《新闻报》的“快活林”均效法于《时报》。“小时报”专载简短隽永的小新闻,新派作风,一醒世人耳目,也成为此后民国小报的模板。

三是聘请特约通讯员。《时报》时在上海,而政治中心则在北京,为及时、准确、广博地报道时政要闻,该报在北京、天津、南京均置特别访事,其余各省会城市亦有坐访,时在北京的黄远生即为该报最早的通讯记者。该报还在世界各大城市特派访事,日本东京设两员,在伦敦、纽约、旧金山、芝加哥、圣路易各一员,其余美洲、澳洲各埠皆托人代理。各访事员凡遇要事遂以电报传达,《时报》乃以专电刊发。

四是形式上的创新。我国延用至今的对开两张四版的报纸形式即始于《时报》,依据要闻、专电、一般新闻、地方新闻等重要性轻重采用大小不同的字号,也以《时报》为嚆矢。

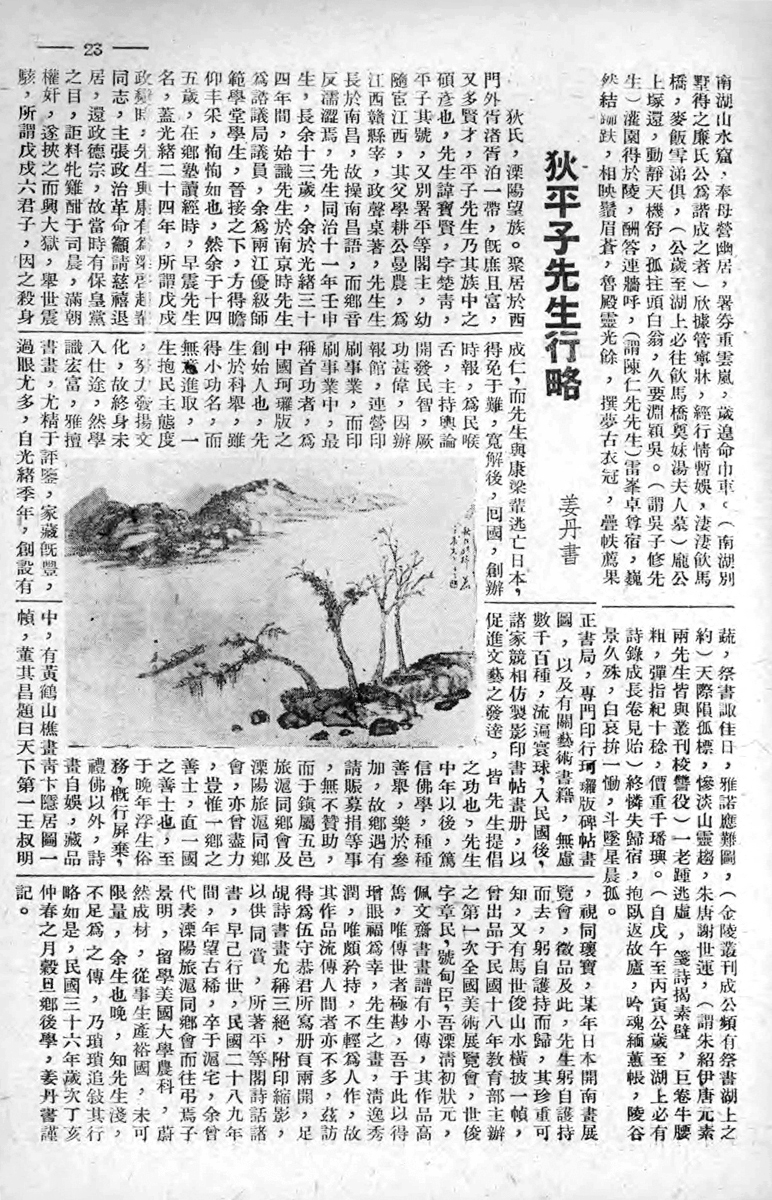

1947年第6-7期《镇丹金溧扬联合月刊》中《狄平子先生行略》

五是创办附刊画报。为促进《时报》的发行,1920年6月9日,戈公振创刊了随报附赠的《时报图画周刊》,结束了中国画报的“石印时代”,开启“铜版时代”,以中国第一份报纸摄影附刊的身份,掀开了中国画报史上崭新的一页,而被誉为“中国现代摄影第一画刊”。此后,《申报》《大公报》《民国日报》等报相继出版画报,报纸附刊画报风行一时。

狄楚青不仅勇于创新,更坚持原则。1942年6月29日《海报》中辰龙的《狄平子报界完人》一文介绍称,狄楚青办报不在牟利,亦非图名,而是纯为办报而办报。就《时报》声势而言,如果想得到一个老板的资助或者找些津贴,可谓易如反掌。但狄楚青却宁愿自己苦干,也不愿成为一党一派的文化工具。《时报》定位知识阶层,商务印书馆等各大书局出版新书必在《时报》刊登广告。故而最受学界重视,且深入民间,销量巨大,与《申报》《新闻报》呈鼎足之势。1918年,安福系军阀看到《时报》的巨大社会影响,遂再三拉拢,意在为他们张目,终为狄楚青所拒。但安福系的人犹不甘心,后假借招待上海记者赴京观光为名,邀其主笔陈孝高北上,馈以巨金,欲图收买。返沪后,罗某曾在《时报》刊发了一则宣传安福系的电报,引来外界啧有烦言,纷传《时报》已被安福系收买。狄楚青闻后大为震怒,旋经调查,当面诘问罗某北上经过,了解真相后,即劝陈孝高自动辞职,以为两全之计。罗某在《时报》资格甚老,功绩很大,且与狄楚青私谊敦厚,感情融洽,但为贯彻大公无私、无党无派的办报宗旨,狄楚青最终还是不顾一切,宁愿宾主分离,以保全《时报》名誉。足见狄楚青之高尚风格和完美人品,堪称“报界完人”。

1926年第283期《图画时报》图文报道狄楚青夫人汪观定殡仪

《时报》虽立足知识界,但也宣传革命。革命女杰秋瑾时有激昂慷慨之诗词在《时报》上发表。《时报》的文艺栏目由名士廉南湖(名泉)主持,廉夫人为吴芝瑛女士,她与秋瑾甚为友善。秋瑾每至沪上,必寓于廉南湖家中。廉南湖时居沪西曹家渡小万柳堂,也就是狄楚青的平等阁中。狄楚青非常认同秋瑾抨击封建制度丑恶,宣传女权主义,号召国人起而救国的主张。1907年,秋瑾创办《中国女报》,狄楚青也曾给予支持。

《时报》不仅造就了范烟桥、周瘦鹃等一批文学名家,也培养了戈公振、夏奇峰等报界人才,他二人初入报馆时仅为校对,后经狄楚青识拔,加以启迪,遂一跃为中国报坛名宿。

狄楚青受第二任夫人汪观定影响很大,将其视为自己的老师。因汪信佛,故狄楚青晚年亦性耽禅悦,颇厌尘嚣。1921年,遂将《时报》让渡于黄伯惠,开启了《时报》的另一个时代。

狄楚青善文。《平等阁笔记》初时刊于《时报》,记录朝野轶事、日俄战事见闻,文字简洁,生动有趣,轰动一时。后出版单行本,风行一时,再版20余次;狄楚青的小说散见于当年上海各报,后亦结集为《平等阁小说集》。狄楚青是一个爱国诗人,在外祸日深、国势日削之时,他见官商阶级仍耽溺于醉生梦死、歌舞升平之中,乃作《咏小叫天》:“太平歌舞寻常事,到处风翻五色旗。国是兴亡谁管得,满城争说叫天儿。”《咏赛金花》:“售意输情本惯家,联欢毕竟赖如花。银骢拥出仪鸾殿,争认娉婷赛二爷。”表达了他对社会不良现象的不满和胸中的愤懑之情。

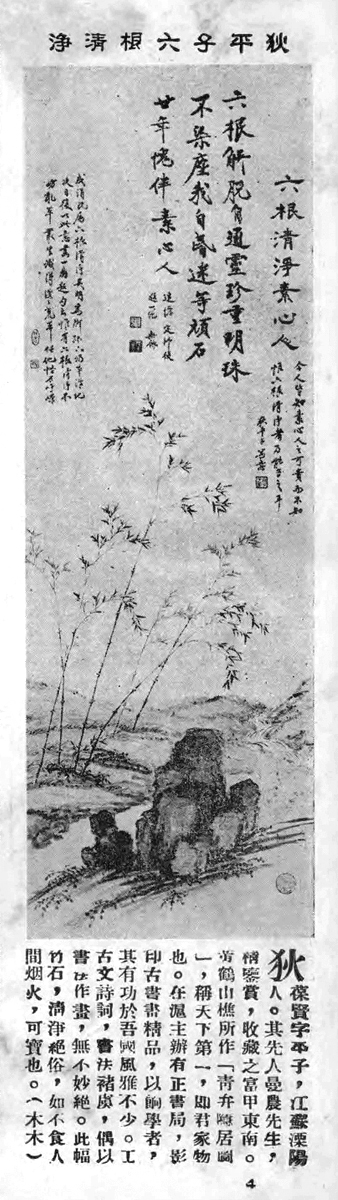

1930年第30期《民言画刊》中的狄楚青绘画

狄楚青擅长书画。宗虞永兴,书法精湛,时人得其真迹者,莫不视同拱璧。狄楚青曾云:“唐人书如颜、柳、欧、薛,均以端方严重胜,独永兴以韵胜,结体取散不取整,用笔取轻而不取重。吾谓永兴能得右军之神者在于此。”从中亦可见其对书法的独到见解。狄楚青藏有黄鹤山樵所绘之山水中堂一轴,题跋殆遍。日本天皇闻狄楚青有此画,必索一观。遂经洋行担保,狄楚青亲携画赴日,保额20万,画若途中有故,则须赔偿100万元。据1932年7月11日《东方日报》中昭华的《张学良以福特飞机迎狄平子赴平》一文载,少帅张学良在治军之暇,锦衣玉食,未足遣怀,遂广集珍玩,时而金石,时而珠翠,时而书画。但张学良兼收并蓄。为免鱼龙混杂,久仰狄楚青在书画界盛名,遂以专机接其北来,以鉴赏其最近收购的卷轴真伪。

1911年,狄楚青在上海创立有正书局,出版佛教经典书籍为多。1941年《上月逝世之狄平子》一文介绍称,狄首创七色版、珂罗版等印刷技术精印,将多年收藏的书画、历代金石,细加校对,亲笔注释,公之于世,有比较,有考证,如《六朝造像精华》《平等阁藏晋唐法帖》《芥子园画谱》等。当时商务印书馆尚无珂罗版、七色版精印书籍。该书局还出版《小说时报》《妇女时报》《佛学丛报》等期刊,其中《妇女时报》“以提倡女子学问,增进女界智识为宗旨”,刊登《美国女子之职业》《祀法国女子之勇敢》等妇女教育、妇女心理等方面的文章,详细报道当时西方妇女的生活状况,为国人打开了一扇睁眼看世界的大门。狄楚青笃信佛学,且从事佛教研究,《佛学丛报》聘濮一乘(号伯欣)为主笔,为我国阐扬禅理的第一种月刊,以介绍佛学、佛教为主,包括世界各地著名佛学人物和佛学思想、佛经典籍,是研究近现代中国佛学史的珍贵史料。

有正书局营业发达,成果卓著,狄楚青亦获利甚丰,不仅能够补充《时报》经费,而且还不断扩大发展规模,在天津、江苏、四川、河南、广东等地设立20余处分所。此后,狄楚青再进军房地产业,1937年抗战全面爆发前,号称报馆街的上海望平街一带房屋皆系狄楚青所有。

此外,狄楚青还曾于1911年前后在北京发刊京津版《时报》,延请杨荫杭(笔名老圃)为主笔在上海创办《民报》。《民报》言论激烈,两年后,因政府管制和经费支绌而停办。

1941年8月1日,狄楚青遽尔抱恙,竟一病不起,医药罔效,于14日病故上海寓中,葬于大场马桥。1941年9月9日《东方日报》中《上月逝世之狄平子》和1947年第6~7期《镇丹金溧扬联合月刊》中姜丹书的《狄平子先生行略》两文,详尽介绍了他的生平事迹。