董显光:蒋介石的老师、新闻界“舵把子”

2024-12-23

来源:《文史天地》 作者: 于子冉

作为民国时期新闻行业的翘楚,董显光的成就令人瞩目。董显光,1887年出生在浙江省鄞县一个虔诚的基督徒家庭里,青年时代曾在上海读书,中学毕业后担任奉化龙津中学英文教员。1909年,董显光前往闻名遐迩的美国密苏里新闻学院攻读新闻学。求学期间,他采访过美国总统老罗斯福等头面人物,并在多家刊物上发表文章,成为密苏里新闻学院首届毕业生。1913年,董显光回国,开始在多种英文报纸供职并供稿,后来又担任国民政府外电检查员、中央宣传部副部长和新闻局局长等要职。

董显光

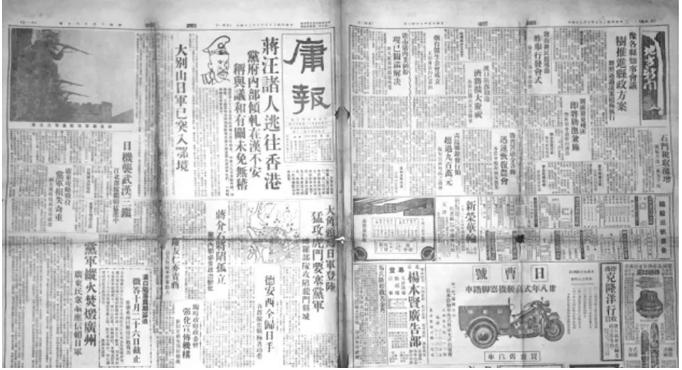

《庸报》的排版格式

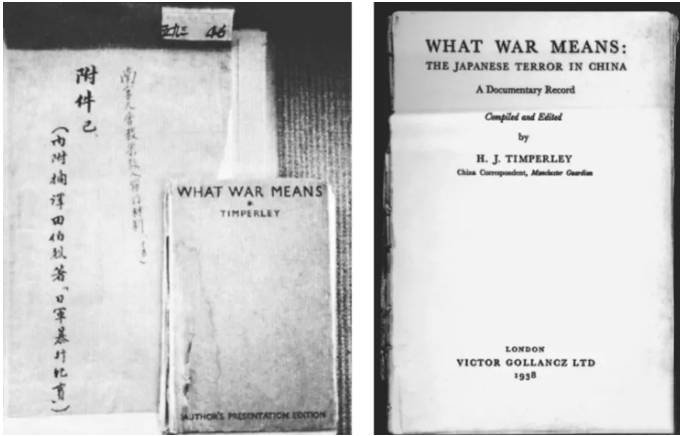

《战争意味什么:日军在华暴行》英文版原件

废墟中啼哭的婴儿