民国时期北平的化装溜冰运动

民国建立后,速度滑冰、冰球、花样滑冰等现代冰上运动逐渐流行开来,成为许多北方市民在冬季必不可少的户外活动。在西风东渐的影响下,北京的一些冰上运动爱好者也着力提倡化装溜冰运动,“以期媲美各国,振起兴趣”。民国时期,北京兴建了多所冰场,数量在全国居于前列,如三海公园冰场、北海漪澜堂冰场、北京基督教青年会冰场、燕京大学冰场等。在冬季,这些冰场经常举行化装溜冰大会,风靡一时。所谓化装溜冰,是指不论男女老幼,参与者身着奇装异服在冰上进行溜冰的活动,有时还伴有冰上跳舞、冰上游戏等娱乐项目。处在由传统向现代转型及国势日急的特殊时代环境下,北京的化装溜冰运动承载了多重的社会意义,兼具娱乐性、公益性和政治性,发挥了不可或缺的社会功能。

燕京大学未名湖冰场全景

一、闲暇生活中的化装溜冰——娱乐性

化装溜冰呈现了千奇百怪的人物形象,塑造了一种放松、愉悦、奇趣的活动氛围,成为冬季北京市民在闲暇时间的主要娱乐方式之一。每当举行化装溜冰大会,广大市民莫不欣然往观。20世纪20年代,北京最早出现了由青年会举办的化装溜冰大会。从1921—1923年,每年1、2月份,青年会冰场都举行化装溜冰大会。1922年2月7日,在青年会冰场参加化装溜冰者达200余人,他们身着千奇百怪的服装,并进行溜冰游戏。此后,北京的其他冰场也陆续开始举办化装溜冰大会。1926年1月30日,北海漪澜堂冰场举行化装溜冰大会,参与者130余人,装扮成马牛羊兔、火锅、白菜、莲花、蝴蝶、汽船、印度妇人等各种各样的角色,游戏项目为跳舞和竞走,观众达数千人。

民国时期,北京各市政机构实行现代休息、休假制度,每逢阳历新年,均休假3日,许多化装溜冰大会都选择在元旦时节举办,以吸引市民前往。1927年元旦,北海化装溜冰大会开幕。会场布置精致,溜冰之男女别出心裁,有饰中国之旧式妇女者,有衣滑稽之服而戴面具者,更有御京剧中之盔甲者,妙趣横生。《时报》报道溜冰者在场上翩翩往返,“诚奇观也”,盛况空前,“为北海公园从来所未有也”。对于北京市民来说,化装溜冰者的奇异装扮乃是一大看点,因为观赏冰场上的“牛鬼蛇神”,能使人“起一种莫名其妙的兴奋”。更为重要的是,化装溜冰极大地满足了市民放松身心的娱乐需求和猎奇心态。一方面,化装可以“鼓人兴趣”,即便是寒风扑面、冷气袭人,溜冰者及观众的精神状态也十分高昂;另一方面,溜冰的过程也极为美妙,“一驰一骋,万虑尽消”,成为冬日里活跃市民生活的一种娱乐运动。

北京的中学和高校师生群体是推动化装溜冰运动走向繁荣的主力军,许多高校还成立了“溜冰会”这一社团组织。每届冬日,燕京大学未名湖就成了一个天然的冰场,不少男女学生痴迷于溜冰。1930年1月5日,在三海公园冰场开化装溜冰大会,参加者装饰诙诡,并设男子1600米速度赛。女子则有拾番薯比赛、穿针比赛等,比赛项目兼具专业性和趣味性,获胜者皆有奖品。1931年2月7日,北平高校举行化装溜冰大会,并精心准备了奖品、音乐和茶点,未化装者则不能上场和享受服务。有了学校师生的广泛参与,许多化装溜冰大会在娱乐的氛围中增添了趣味性的竞技比赛项目。

此外,化装溜冰运动因其所具有的趣味性和娱乐性,还成为北平市民尤其是青年学生和上层人士的社交工具。自1927年北海漪澜堂冰场开放后,“由国外归来之时髦人物”“现供职于京曹者”及“各邦外侨”都携伴侣溜冰。1928年1月8日,北海漪澜堂冰场举行“万国化装溜冰大会”,参加者大多为社会上流人物,在溜冰过程中“笑谑相闻,未尝中止”。1929年,《申报》称化装溜冰是北平冬季“最饶兴味之娱乐”。1月27日在北海举行的化装溜冰大会中,参加者“尽属社会名人、闺阁名姝”,参观者也争先赴会,“而济济满园之士女,或高谈阔论,或细言小语,或握手并行,或挽臂连步”,使得平日里清寂的北海仿佛变成了“人间之极乐世界”。冰场成为北平男女聚集之地,为异性之间的社交提供了机会。《安琪儿》周刊还专门刊登了一篇介绍如何在溜冰时接近异性的“指南”。溜冰成为青年人最时髦之社交工具,但一些知识分子更倾向将溜冰作为一种纯粹的冰上运动,反对以溜冰作为社交的手段。1934年1月30日,北平市立第一女子中学校长朱启明在本校的化装溜冰大会开幕致辞中,指出“今日化装溜冰实含有提倡之意”,而“近来少年男女,每以溜冰为社交工具,实属不当”。故主张让化装溜冰回归原本的运动性质,应“为运动而溜冰”。

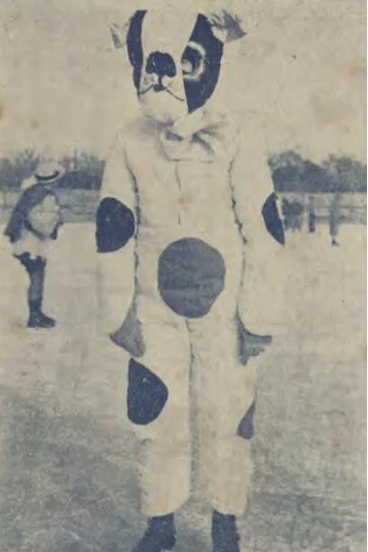

化装溜冰者——“哈巴狗”

化装溜冰者——“蝴蝶”

二、社会募捐中的化装溜冰——公益性

民国时期北平的化装溜冰运动拥有为数众多的爱好者和参与者,一些社会团体和政府机构则依托化装溜冰大会,开展募捐活动,发挥了社会公益的作用。起初,北平市政府对化装溜冰并无好感,曾认定“化装溜冰,丑态百出,有伤风化,应予取缔”。此外,社会上一些人士也批评化装溜冰,认为“本来溜冰这件事,也是一种运动,平常练习,原和田径、足球、骑马等没甚两样,何必化装得奇形怪状,互炫新异”,尤其是那些参与者男扮女装或女扮男装的形象“真令人作呕”“真是不堪入目”。但在实际上,化装溜冰运动依旧长盛不衰,大型的化装溜冰大会频频举办,北平市政府也未加禁止。其中缘由,正是在于北平市政当局意识到了这种市民群体性活动在募集社会资金、弥补财政不足等方面所起到的积极作用。

1935年冬,国民党北平市党部组织成立了北平各界办理灾区冬赈募捐委员会,在各行业、各场所开展募捐活动。对于化装溜冰一项,拟定于2月9日在青年会冰场举行化装溜冰表演大会,由市党部代表邓友德、市政府代表王兰及青年会冰场负责人王瑞生等负责筹备。为保证大会的顺利进行,又制定了详细的表演流程:1.男宾绕场四圈前进竞走;2.后退竞走;3.拾薯竞走;4.女宾穿针竞走;5.燃烛竞走;6.绕场四圈竞走;7.男女混合竞走;8.全体绕场游行;9.发奖。大会的奖品由冬赈募捐委员会向市政府各机构要员进行募集,以期使每位参加溜冰的化装者均得一份纪念奖品。门票票价分为两种,参观券(售与观众)每张一元,化装券(售与化装溜冰者)每张五角,大会结束后以售票所得,拨作冬赈。2月9日,“北平各界办理灾区冬赈募捐化装溜冰表演大会”如期开幕,会场布置极尽华丽,“社会知名仕媛,多于参加,西人组织之协和冰球队,亦参与盛会”,大会收集各方捐赠的奖品颇多,由蒋梦麟夫人、徐诵明夫人等社会名流向获奖者颁发奖品。

受到北平市政府态度转变的影响,各冰场也主动将化装溜冰大会的收入作为善款,以赈济灾民。1936年元旦,北海漪澜堂冰场负责人考虑到“平市贫民惨况”,将冰场充作募捐活动场所,举行赈灾化装溜冰大会,并将收入之款,除少数正常开支外,悉数捐助灾民。此后,市民为冬赈而举行化装溜冰大会,成为惯例延续下来。北平沦陷后,这一活动仍未停止。1938年2月5日,溜冰爱好者自发组织在青年冰场举行了一次冬赈溜冰大会,有化装、竞赛、独唱、花灯等项目,参加者80余人,最终评选出男子组和女子组中最美丽的、最奇怪的装扮者。

除赈济灾民、贫民外,通过化装溜冰大会所募集而来的款项有时还用于前线战事。20世纪30年代,日本觊觎华北,不断挑衅中国军队,中国军民奋起抗战。1932年1月4日,三海公园冰场举办化装溜冰大会,一些流亡北平的东北籍青年学生和抗日人士驻守在会场入口,“向观众一毛两毛地索捐”,并声明其目的是为了“去黑龙江前线”,因此观众也心甘情愿地捐助。1937年2月20日,北平青年会举行化装溜冰大会,分为男、女及幼童三组,设有穿针、拾豆、燃烛、花样等比赛项目。参加者每人报名费五角,大会所得收入除开销外,皆补助青年会战区服务部。

三、政局变迁中的化装溜冰——政治性

清末以来,中国“病夫”形象在西方社会中流行。在时人看来,化装溜冰这一新颖的运动形式对于增强国人体质具有积极的促进作用,并通过赠予参与者奖品和纪念品,以提倡体育,鼓励尚武。那些勇于在寒风中溜冰的化装者,被视为“硬汉”,这种坚韧不拔的精神实属可贵。化装溜冰爱好者通过奇异的装束,折射社会上的种种不良风气和官场中的腐化现象,具有极大的现实讽刺意义。在1929年1月27日举行的北海化装溜冰大会中,萧淑庄装扮成“腐化官僚”,头戴喇叭式之尖帽,身着蓝色衣服,手持长锭一串,胸前悬有国徽,背上悬有黑心,于其旁又附一联,为“地皮尚未刮完”“同志仍需努力”,形象地塑造了一个表里不一、压榨民众的贪官形象。

化装溜冰者——“清朝官员”

20世纪30年代,日本加紧侵略中国的步伐,平津危急,华北危急,中华民族危急。在战争阴霾的笼罩下,“救亡”“抗战”成为北平各界一致的呼声。在这种局势下,化装溜冰运动不可避免地卷入政治漩涡中。在许多人看来,娱乐色彩浓厚的化装溜冰运动与当下忙于抗战救亡的社会形势格格不入。1932年1月3日,日军占领锦州,东北全境沦陷,引发国人的强烈愤慨和忧思。此时,北平开始出现了“锦州已被日兵占据,溜冰跳舞岂是我们此时之所为”的舆论倾向。

1933年元旦,中南海冰场照例举行新年化装溜冰大会,吸引了“全城有闲阶级的视线”。参加者和观众总计多达一万人左右,男女学生占大多数,老太太、大姑娘也混杂在当中,休息棚内挤得满满的。正当观众兴高采烈之时,突然落下一枚炸弹,顿时秩序大乱。这枚炸弹在冰场僻静之地爆炸,并未造成伤亡,投掷炸弹者只是想给醉心于化装溜冰的市民一个警告,提醒他们勿忘国难。一位刚来北平不久的四川籍学子也去观赏这次大会,认为这些“醉生梦死的人”在国难当头的时局下照常举行化装溜冰表演,“是一件从来没有看过的古怪事”,但这一炸却“把人们炸醒了”。天津《益世报》在报道这次事件时,也认为化装溜冰运动本身是“冬季良好运动”“有玩乐的性质”。这枚炸弹就是在“国难的时候,给这般一味游嬉的摩登男女一个警告,或者也可以警醒他们的迷梦”,所以事后大多数的市民都承认这一个炸弹是比较有意义的。

在中日关系紧张的局势下,化装溜冰运动被一些别有用心的右翼团体利用,成为他们宣扬思想主张的工具。1936年12月西安事变和平解决,由燕京大学学生滕茂桐、陈亨利为首的右翼团体“正气社”,在听闻“释蒋”的消息后,在未名湖冰场上张贴标语,举行化装溜冰来“庆祝蒋介石‘脱险’”。这一行为招致了其他学生的强烈不满,大都对此不屑一顾。1937年7月,全面抗战爆发,不久北平沦陷。1940年,王克敏等人成立伪华北政务委员会,通过举办化装溜冰大会,大肆鼓吹所谓的“中日满亲善”,企图营造一种虚假的和平局面。

1942年,已被日伪控制的《国民杂志》和《时事画报》两家报刊社主办了一场“市民化装溜冰大会”,以化装溜冰为幌子,从根本上服务于日伪的“歼灭美英,建设东亚共荣圈”的政治目的。伪北京特别市市长余晋和在开幕致辞中,明确指出本次化装溜冰大会的意图在于“庆祝友邦胜利”和“提倡户外运动”,并实现所谓的“大东亚之永久和平”的阴谋企图。参加者所装扮的种种形象,也具有浓厚的政治意涵和战争隐喻。如余益民(余晋和之子)、余益蕙(余晋和之女)及杨少增(余晋和外孙)三人装扮“中日满亲善”,以及“黑人解放”(意指日军使黑人获得解放)、“狼狈的罗斯福”(意指日军攻陷关岛等地,锋指新加坡)化装形象,分获前三名。《国民杂志》在报道此次化装溜冰大会时,极力向外界描绘一种热烈的场景和参加者的激动心情。但从开幕致辞、装扮形象及获奖情况来看,完全是日伪自编自导的一场滑稽闹剧和哄骗世人的拙劣把戏。

民国时期,化装溜冰运动是北平市民在冬季的一种休闲娱乐方式。社会上流人士将溜冰作为“高尚之消遣”,青年学生亦痴迷其中,而化装溜冰过程中的种种乐趣,对他们而言还是开展社交的有利工具。北平市政府对化装溜冰这种“丑态百出”的娱乐活动采取默许和放任态度,并与社会团体一起,将其作为募集社会资金的手段,发挥了赈济灾民、支持前线作战的社会公益作用。

总体而言,那时溜冰等冰上运动已经融入了北平市民的日常生活,每逢新年,举办化装溜冰大会成为惯例,冰上运动也恰恰是在这种娱乐活动中得到了普及和推广。