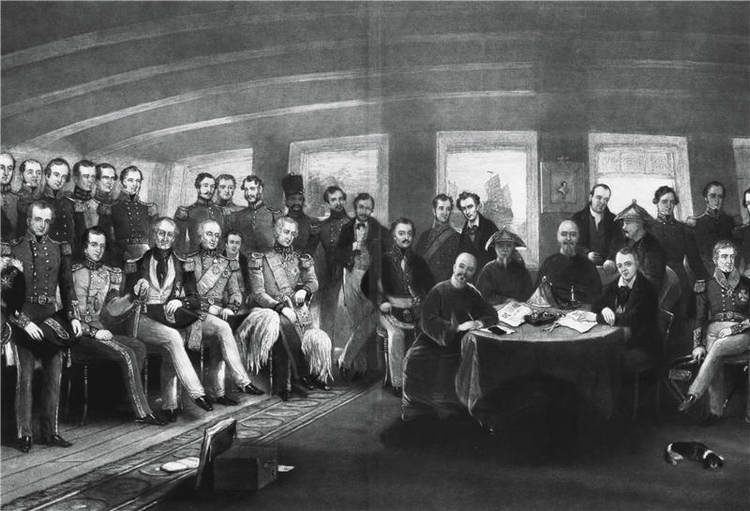

1842年8月29日中英代表在英舰“康华丽号”上签署《南京条约》(版画)(FOTOE供图)

“拥抱”世界

在美国白宫、国会大厦、杰弗逊纪念堂和林肯纪念堂的簇拥下,华盛顿纪念碑静静地矗立了一个半世纪。这是一座白色大理石构筑的方尖碑建筑,内部中空,镶嵌了188块从全球各地募集来的纪念石。如果你是来自中国的游客,很容易在纪念碑第十级内壁上发现一块镌刻着繁体汉字的纪念石,上书:

“华盛顿,异人也。起事勇于胜广,割据雄于曹刘。既已提三尺剑,开疆万里,乃不僭位号,不传子孙,而创为推举之法,几于天下为公,骎骎乎三代之遗意。其治国崇让善俗,不尚武功,亦迥与诸国异。余尝见其画像,气貌雄毅绝伦。呜呼!可不谓人杰矣哉……”

碑文取自晚清福建巡抚徐继畬的地理著作《瀛寰志略》。1848年,《瀛寰志略》初刻本问世之时,恰逢美国政府为纪念开国总统华盛顿兴建纪念碑,并向全世界征集纪念物。身在浙江宁波的美国传教士响应号召,与中国朋友一道立石筑碑,选摘了徐继畬书中这段对华盛顿热情赞颂的文字。1862年,他们以清国宁波府名义将纪念石赠予华盛顿纪念馆。尽管后人已经无从考证,徐继畬生前对赠碑一事是否知情,但他和作品的名字就这样在异国他乡被永远铭记下来。

《瀛寰志略》一书,某种意义上是徐继畬个人对外来侵略的一种回应,也成为贯穿他起起伏伏一生的线索。

1840年鸦片战争爆发之时,徐继畬正在福建漳州主政,眼睁睁看着一水之隔的厦门被英军舰船炮轰而无招架之力。袭扰厦门后,英军转而北上,在中国海面如入无人之境,重兵防守的沿海城市接连陷落。或许此时,这位来自山西的封疆大吏对“英夷”所在的外部世界已经产生了强烈的探究愿望。

战败后,中英签署《南京条约》,厦门成为五个通商口岸之一。1843年厦门口岸正式开放前夕,48岁的徐继畬被任命为福建布政使,督办口岸通商事务。徐继畬开始在公务之余搜集世界各国的资料,不仅自己搜集,还发动了同僚和下属。只要涉及外部世界的材料,无论新旧、无论中国人写的还是外国人写的,徐继畬统统拿过来研究。

处理对外事务让徐继畬可以名正言顺地与外国人打交道,这给他的世界地理研究帮了大忙。他一生从未踏出国门,而搜集来的书面材料中存在大量谬误,能有效求证的办法只有一个,就是向当时在中国的西方人请教。徐继畬在《瀛寰志略》自序里写道:“余则荟萃采择,得片纸亦存录勿弃。每晤泰西人,辄披册子考证之。”在书中,他没有避讳自己与西方人的往来。美国新教传教士雅裨理(David Abeel)是徐继畬书中提及次数最多的西方人,有至少10次。两人见面次数并不多,但从雅裨理留下的日记中可以看出,徐继畬对每次见面都很重视,抓紧机会向他询问各国的情况。

1845年年底至翌年初访问福州的传教士乔治·史密斯,更是吃惊于徐继畬对当时世界情势的熟悉与对世界地理的热忱。“在对世界各种各样情况的了解上,在思想的解放程度上,该省代理巡抚(徐继畬)都远远地超过当地政府的其他任何官员……在与英国领事交往时,他提到欧洲现代史上许多著名事件,表明他对欧洲政界事务有全面的了解……一连好几个小时,他兴趣盎然地谈论地理。在一本价格昂贵的美国出版的地图上,他贴遍了中文名字。”

新知与旧学

徐继畬1795年出生于山西五台县一个书香门第,父亲徐润第进士出身,在京城和外省做过一些较小的官职,晚年返乡,教书育人。徐继畬人生的上半场几乎是沿着父亲的足迹,读四书习五经,19岁中举,31岁中进士,朝考中名列第一,顺利进入翰林院。从小接受的儒家经典教育在徐继畬身上打下的烙印后来随处可见,即使对其偏爱的华盛顿,徐继畬的评价也是以三代之遗意为标尺,将华盛顿比作上古圣贤。

无论在朝为官还是著书立说,传统的向心力和新知的巨大吸引力总是拉扯着徐继畬,使他不断陷入自我矛盾中。徐继畬研究会会长任复兴告诉我,他收藏的《瀛寰志略》初刻本目录里,“皇清一统舆地全图”本来居于“亚细亚”之后。将具体国家置于所属大洲之后符合地理书籍通常的做法。但在好友张穆的告诫下,徐继畬在正式版本里将“皇清一统舆地全图”挪到了“亚细亚”之前,以此彰显华夷观念,表明天朝上国大清是地球中心。精明的读者很快不难领会到,《瀛寰志略》给人提供的视觉认知有力反驳了这一观点——中国从来不是地球的中心,甚至连最大的国家都算不上。

为了稳妥起见,徐继畬将中国排除出论述范围,把读者的目光引向外部世界。但又时不时笔锋一转,以极其赞美的措辞描述中国,如“为伦物之宗祖”“万方仰之如辰极”等。对中国当时最大的敌人英国,徐继畬花了将近二十分之一的篇幅(7488字)论述其国土、人口、自然资源,以及宗教与王权交织的古代历史。他尤为关注的是英国强大的工业生产能力和覆盖全球的商业贸易(当时这些贸易每年产值可达1亿余两白银)。

此外,徐继畬不惜笔墨地详述了英国议会制的运作方式。他把议会称作“公会”,上议院为“爵房”,下议院为“乡绅房”。爵房的议员由贵族和传教士担任,乡绅房的议员则由庶民推举有才能和受过教育的人担任。他发现,国家有大事,国王谕示首相,首相告知爵房,召开会议进行讨论,根据法规决定其能否执行,但最后须转告乡绅房,最终决定权掌握在乡绅房手里。这种介绍方式观照了中国传统的经验,但也使国人更容易理解议会制度。

英国曾经的殖民地美国引起了徐继畬的特殊兴趣,《瀛寰志略》一书分配给美国的篇幅超过了其他任何国家(美国共10128字)。令他钦佩不已的不只是华盛顿,还有美国开创的独特的政治体制。“米利坚政最简易,榷税亦轻。”徐继畬告诉人们,美国国会两院和总统是如何各司其职,将这个曾经的殖民地变成一个富饶强盛的国度。他比照中国的行省制介绍了美国各州的地理状况,甚至看出其联邦制具有平衡国家和地方政府之间关系的良好作用。这一见解被认为影响了后来的曾国藩,他也是《瀛寰志略》的读者之一。

用4年时间、14万字,徐继畬完成了对外部世界的扫描,目光由东向西,详述了亚细亚、欧罗巴、美洲、非洲等四大洲各国状况。通过对各国地理、政治、历史的概述——尽管徐继畬仍未能完全扔掉那副有色眼镜——他在无形之中构建起一个全球坐标系,原点是他最关心的清国命运问题。而在各个象限中,如印度被殖民的命运、列强在东南亚的渗透、俄罗斯彼得大帝的改革、美国民主共和的实践……后来都成为中国近代寻路过程中的一个又一个参照点。

但从《瀛寰志略》完成的那一刻起,徐继畬的政治生命中多了一颗随时都可能爆发的雷。

祸起神光寺

1850年6月,两名英国人向福州城内的神光寺僧人租赁了一处房屋,当地知县盖章同意后,两人搬进去居住。此举开创了英国人在通商口岸入城的先例。但神光寺为当地生童会课之地,消息传出,绅民大哗。

事件发生时,林则徐刚从云贵总督任上开缺回乡。得知外国人入住福州城,他以乡绅代表的身份致信徐继畬,主张发动民众驱逐英国人。徐继畬向他解释了事情的来龙去脉,他认为英国人进城“系查照合约之文,亦非无端放入”,如果强行驱逐,“势必藉为口实,以兵船入港滋扰”。

其实林则徐与徐继畬的交集并不多。林从云南回福州后,咸丰帝试图再次启用这位抗英名臣,曾委派徐继畬去林家探望其身体状况,两人除此之外并无私交。按照官场惯例,赋闲在家的官员不得对地方事务加以干涉,显然,这一次林则徐破坏了规则。驱逐还是妥协,他们给出的不同主张,在后来百年间决定了各自收获的截然相反的历史评价。

见徐继畬无动于衷,林则徐转而致信英国人:“我士民厚道相待,姑看将来,不肯遽如广东众人坚持力阻。”意即,如果英国人不主动退出福州城,自己就要号召民众起来驱逐之。没多久,福州城内出现了“某日定取夷人首级”的标语。林则徐甚至招募乡勇,进行操练。

徐继畬则在怒气腾腾的民众和英国人之间来回调和。在当时写给兄长的信中,徐继畬不无怨言地提道:“有夷人租住城内寺屋一事,事本细微,从容劝谕,本可了结。乃巨绅林少穆则徐,意在沽名,急欲驱逐。”

林、徐的争论愈演愈烈,林则徐干脆联合翰林院侍读学士孙铭恩等人参奏徐继畬,把事情捅到了朝廷之上。咸丰帝站在了林则徐一边,要求任何状况下,外国人不得入城。徐继畬仍设法周旋调和,没有立马采取驱逐行动,直到年底,在皇帝的再三敦促下,才终于迫使两名外国人搬出了神光寺。在这场争论中,林则徐以爱国派的姿态完胜,徐继畬则沦为众人口中的投降派。

1850年,徐继畬被召回北京,降职后赴四川任主考官,途中再被解职。次年,55岁的他回到了山西老家。当初从翰林院空降地方,他连升了六级,由五品升至从二品,有时候甚至隔几天或数月就被提拔一次,常常是赴任途中又受到新的提拔。但神光寺事件后,徐继畬的仕途戛然而止。

后来的研究者认为,真正使徐继畬得究的是《瀛寰志略》,尤其是其中与传统背道而驰的内容。在神光寺事件中,徐继畬在书中对英美等国的评述立刻成为批评者们攻击他的现成材料。在徐继畬被撤职后,御史李慈铭几乎是以一种幸灾乐祸的语调说:“(其)似一意为泰西声势者,轻重失伦,尤伤国体。况以封疆重臣著书宣示为域外观,何不检至是耶?”他甚至认为,应该先以此书“夸张外夷”给徐继畬定罪。

《瀛寰志略》的流传

徐继畬写作《瀛寰志略》时,已有少量国人所著的关于世界地理的书籍,但几乎都带着传统的天朝上国的观念,称外国人为“夷狄”,甚至指其烹饪孩童,茹毛饮血,书中充满了偏见和愚昧。

在《瀛寰志略》之前,1844年,徐继畬曾写出第一版《瀛寰考略》(以下称《考略》),两卷近4万字。《考略》与当时的其他作品一样,带着浓厚的“夷夏之辨”色彩,同样扭曲了世界地理的真实状况。

随着徐继畬在福建与西方人的交往加深,匆匆而成的《考略》很快被他放弃,在这一稿的基础上,全面删减修订,前后数易其稿,才有了后来的《瀛寰志略》。任复兴研究发现,在《考略》中,英吉利一节仅2459字,就有21个“夷”字,而《瀛寰志略》刊本中同一节7620字,却不见一个“夷”字。相反,他在后者中对英国人做出的评价是:“英吉利之人,身材长大白皙,须发眼睛或黑色,或黄赤色。心计精密,作事坚忍,气豪胆壮,为欧罗巴诸国之冠。”

《考略》全书3.6万字,“夷”字出现70处,《瀛寰志略》全书约14.5万字,“夷”字仅73处。很显然,徐继畬纠正了自己,将大部分“夷”字用“人”或其他中性词代替。同时,他还一改旧时译外国国名必加口旁或犬旁以示鄙贱的惯例,把“英夷”称作“英吉利”。这些细微的调整使这本书在一定程度上突破了“华夷”及“天朝上国”的固有观念。

《中国丛报》主编卫三畏(Samuel Wells Williams)1851年曾评述道:“徐是从尊重的角度来谈论外国的每一个国家,而且不用鄙视的称号和侮辱性的说辞去评说这些国家的人们,因而必然会使他们国人对遥远国度的认识有所提升和修正。”后人常常喜欢将魏源的《海国图志》与《瀛寰志略》比较,或扬前者抑后者,或相反。但至少在这一点上,徐继畬超过了魏源。《海国图志》最重要的贡献是提出“师夷长技以制夷”的口号,全书内容围绕着“款夷”“师夷”“制夷”三大主张,因此也就不关心“夷狄”之谓有何不妥了。

魏源认为,“夷”之长技无外乎舰炮、用兵等制器层面。在近代史里,要等到甲午海战、维新变法之时,国人才开始认识到,不只是器物层面,更重要的是制度和文化层面。徐继畬的研究者们认为,史学家们过去显然忽视了徐继畬的努力。尽管他没有明确提出类似“师夷”“制夷”的具体策略,但当徐继畬真实、客观地介绍美国的民主共和、英国的君主立宪制度之时,其态度是不言而喻的。

徐继畬在身前,有幸看到了世人对《瀛寰志略》一书的重新审视和认可。1875年,当清政府第一个驻外公使郭嵩焘启程前往英国时,随身携带了此书,而在早年,郭嵩焘对徐继畬在书中对欧美的论述却是不以为意的。1886年,总理衙门重印了《瀛寰志略》。戊戌变法前后,《瀛寰志略》的流传达到了高峰,康有为、梁启超等人都曾研读过这本书。1890年,17岁的梁启超入京会试,落第后回广州,途经上海时购得《瀛寰志略》,“读之,始知有五大洲各国”。

京 师 同 文 馆

1862年由恭亲王奕訢奏请清廷设立的同文馆,是中国近代第一所官办的、却是按照西方教育模式建立起来的新式学堂,被视为西方现代教育进入中国的开端。

起初,同文馆以培养翻译人才为目的,授课科目仅限于西方语言文字。但是,总理衙门很快发现只教授外国语言文字,尚难以满足对外交涉的需要,还需要学习基本的西学知识,奕訢和时任同文馆总管的徐继畬拟在同文馆添设天文、算学等西学科目,结果引爆了一场“学天文、算学是否会导致亡国”的大讨论,史称“同文馆事件”。

当时中学和西学仍为两途,大多数人仍希望通过科举制走上仕途。同文馆章程不得不做出妥协规定:“遇乡会试年份,学生有愿应试者,准给一个月假期。”同时按规定:同文馆洋人教习领取高额俸银,学生根据成绩的不同每月酌给膏火银3~15两不等。所谓“膏火”意为灯油费,就是每月发给几两银子,作为奖学津贴,以此鼓励西学。

1869年,美国传教士丁韪良出任总教习后,陆续增设天文、算学、化学等自然科学和史地、政治、经济等社会科学课程。京师同文馆翻译的图书,从自然科学到社会科学再到人文科学,无所不包,但以当时外交人员必备的法学类书籍最多。

1900年,同文馆在八国联军侵占北京的过程中焚毁,于1902年并入到京师大学堂译学馆。

后 记

被革职回乡后,徐继畬做起了教书先生,担任山西平遥超山书院山长近10年。

1865年,徐继畬接到同治皇帝的圣旨,被重新启用,任总理衙门大臣并总管同文馆,之后又任太仆寺卿。他与恭亲王奕訢一起策划了同文馆增设天文算学馆计划,但遭到保守势力猛烈攻击,计划实质破产。1867年10月,美国驻华公使蒲安臣卸任前在北京赠送徐继畬一幅华盛顿画像。1869年3月,徐继畬告老还乡,4年后去世,享年79岁。