庚子时期直隶提督聂士成行实之再检讨

直隶提督聂士成战殁于庚子事变,研究者讨论其功过得失并进行评价时都绕不开这一时期。从阶级立场上进行评判,主要集中在二十世纪六十年代和八十年代,围绕其与义和团之关系,或认为其“镇压农民起义”[1],或认为他有 “洗刷不掉的污点”但也是 “爱国将领”[2]等等,此后的研究也有评价但更多的是对史事的铺陈,述大于评,对史事的铺陈比较集中于对常见的一些资料反复转引,后续的研究相对匮乏。近年来笔者查阅很多相关资料,其中包括近些年搜集到的方希孟、刘人骏、吴鲁、何藻翔等人所写的相关诗文材料,及一些已有整理本但由于对背景了解不够而未被充分使用到研究中的材料,重要的如杨慕时《庚子剿办拳匪电文录》,汪声玲《枕戈偶录》《合肥聂忠节公事略》,苏锡麟《京津蒙难记》,林学瑊《直东剿匪电存》等。在详细研究这些资料的基础上同时参阅了《京津拳匪纪略》《天津拳匪变乱纪实》《拳事杂记》等史料笔记及《荣禄存札》、上谕、档案、亲历庚子事变的外国人撰写的系列日记、回忆录等材料,详细的梳理了聂士成在庚子事变时期的行实并系之以日,历时观照发生在这段时期内的个体事件,发现其中的一些问题确有再讨论之必要。

一、聂士成与义和团结怨并不始于落垡之战

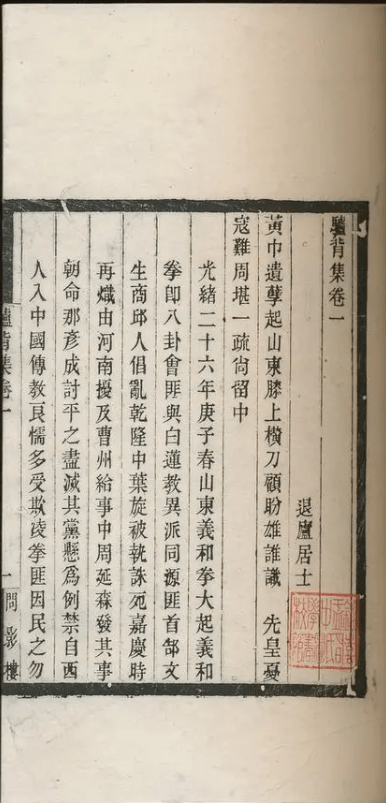

落垡之战是庚子事变时期的大事件,其重要性自不必赘述,研究聂士成者亦多由此切入,这一点在时人的诗文集、报刊、笔记及后世的研究中不约而同的相似,如《驴背集》(卷一)诗歌纪事“大破匪党于落垡……谋陷士成以报落垡之怨”[3];《中外日报》“落垡一役,所击杀尤多。匪大憾,因其党诉于朝”[4];《清朝野史大观》“士成奉相机剿抚之命,军至落垡,拳匪三千人方毁廊坊铁轨……士成命击之,匪多死,乃大恨士成。匪党诉诸朝……”[5];《梵天庐丛录》[6]《义和团运动史》[7]等书也都有相近记载。以上来自不同文体、不同时期的作品或专著都在突出一点,即“落垡之怨”,认为这是聂士成与义和团结怨之始,聂军与义和团之间的冲突、聂士成在保卫天津战中未能得到义和团的配合以致丧身等诸多事件均萌蘖于此。之所以溯源点会如此相似,主要的原因是落垡一战是聂士成亲率士兵与义和团正面交接。但这其中其实忽略了一个情况,就是聂士成早在落垡之战前已经先期派其左路统领杨慕时、先锋马队统领邢长春等人分驻高碑店、保定等处,在聂士成亲率士兵与义和团正面交锋之前,其部下已与义和团发生多次冲突,尤其是杨慕时统领驻扎在高碑店附近的营队与义和团之间的冲突。刚毅上奏义和团情形的奏折中有相当篇幅是针对高碑店情况的汇报便是明证。只是由于长期以来对于这份奏折的研究重心一直比较集中在刚毅对义和团的态度上而忽略这些事件之间的前后关联。

杨慕时部在四月二十七日(5月25日)抵达高碑店,自四月二十九日(5月27日)与义和团初次交战起至五月十五日(6月11日)荣禄同意刚毅所奏,命杨慕时撤防归伍,这期间与义和团时有接战。这段时间内有一个重要节点,就是五月初二(5月29日)朝廷颁布上谕,“著裕禄饬令聂士成,将芦保、津芦两路电线铁道,专派队伍妥为保护,毋任再有疏虞,是为至要。”[8],聂士成在五月初三(5月30日)收到谕旨,次日转达给杨慕时。这一节点前后,有两次冲突值得关注,其一是四月二十九日(5月27日);其二是五月初九(6月5日),前一次发生在谕旨颁布之前;后一次发生当天,赵舒翘出发去近畿一带剀切晓谕。刚毅次日收到谕旨出发继续察看义和团情形,与此同时,落垡之战打响。

四月二十九日(5月27日)与义和团的交战,杨慕时军当时正准备移营,“忽远望有十四五岁之儿童数十名,两边百姓亦夹住铁道观看,正令人向前驱逐,此来彼去,直同儿戏。上游之火,已延烧而下,势不可不用武。而是匪是民,无从分别,诚恐稍一放手,便酿事端,当放空枪,匪绝无畏,犹上前抵御,不得不放实枪,即放三排枪,该匪死伤十余人,始四路逸去。慕时当追逐逸匪,随去随散,尽入村庄……折至涞水。”[9]杨慕时在《五月初二日致廷藩台廷臬台电》《五月初三日再上聂军门书》《五月初四三上聂军门书》《五月初八五上聂军门书》等电文中反复申说“二十九夜之举”[10],其电文中说“外人不察当时事机,易生议论”[11]可见此事在当时已经引起争议,争论的焦点是所杀是匪是民的问题。杨慕时认为“外人以为杀百姓,慕时以为杀匪,即令非匪,而与匪相杂而烧铁道,则亦匪也。慕时非杀百姓之为虑,而烧铁道之为虑。”聂士成此前对杨慕时已有“勿得孟浪”之训诫,杨慕时电文中回复“不敢孟浪之一念,贻误不小”, 并且表示此后“遇匪即杀,不复迟疑”。这件事为此后杨慕时被撤职,聂军被抨击骚扰地方及刚毅上奏撤军等事件均埋下伏笔。

五月初九(6月5日),义和团大股分三路来袭,杨慕时与营官“迎头抵敌,毙匪百余,伤匪百余人,夺获旗帜、器械、符箓等件。匪即溃下,乘胜直追,又杀伤无算,匪皆窜入附近村庄,诚恐玉石俱焚,故未深入。”[12],五月十一日(6月7日)杨慕时又与义和团交战,赵舒翘、何乃莹在本日抵涿州,得知情况,要求杨慕时“暂勿动手”“不可任兵勇出营滋事”[13],此函由涿州牧在次日,即五月十二日(6月8日)转给杨慕时,杨慕时当日回复涿州牧以及上赵何两大臣书中说:“初九日,拳匪分道来扑,若不与接仗,将以三营性命,三营器械资敌矣……益当谨慎……本营勇丁,约束素严,断不敢滋事。”[14]杨慕时在回复中强调自己是为保三营之性命,并且否定有兵勇滋事发生。也是在这一日,杨慕时收到孙万林转达的刚毅的面谕致函,要求他“速将营队撤回,切勿再与义和团相持,恐酿成事端,更不易解……勿稍迟缓,是为至要。”[15]杨慕时收到信函时,认为“系寻常信函,非请发印札,不能遵办。”[16]刚毅“用所带空白印文,另书印札,饬弁兵两名送往”[17]之后,杨慕时“复疑印信非真,将去兵捆缚送至保定省,交藩臬两司,办明印文,始将弁兵释回。”[18]信札得到确认之后,杨慕时在上刚毅书时,态度仍比较强硬,说“孟浪有罪,覆没亦有罪……本军驻扎高碑店,系奉裕帅、聂宪之调,且有奉旨保护铁道之责,此时进退未敢擅专。中堂命将营队撤回,其撤至何处,抑或回防,应请明示,并请咨明荣相、裕帅,以一节制之权,实为公便。”[19]刚毅在第二日回文,“风闻初九日有杨分统在高碑店诱击拳民百余人……蚩蚩之众,皆系国家赤子……宣布朝廷德化之际,忽闻该分统有诱击拳民之事,恐酿成巨案,更不易了……嘱该军暂勿进军……如何布置,本阁部不能节制,唯有查明是非,据实入告。”[20]回文中刚毅提到“诱击拳民”虽说是“风闻”,但是一定要如实汇报,在他上报义和团情形的奏折中详细的描述了杨慕时如何不承认他的信札,将士兵与信札送至藩署的情形,同时强调了据此带来的后果,“该拳民等闻风,谓杨慕时不遵奴才信札,恐其再加诛戮,观望不散……该拳民等终因高碑店之役,时怀疑贰”[21],将事件的矛头直指高碑店,认为高碑店驻扎营队有“诸多不便”,上报荣禄,之后荣禄饬令杨慕时撤防。李映唐为杨慕时书作序时说,在孙万林转达刚毅面谕之时,杨慕时说“军中只知将军,今天子诏尚不知,况宰相乎?”[22]可见,杨慕时不识刚毅印信只是托词,不服从刚毅才是真,为此,刚毅“恚甚,急电直督裕禄并聂忠节,令公(杨)还天津,即杀之军前”,刚毅不但要求立刻杀杨慕时于军前,之后又与裕禄谋划杀聂士成,最后是聂士成“以死自誓,必不杀公(杨)”,又有军务处总办李云庆进言此事“不可操切”[23],恐军中有激变,才暂时搁置。事件的严重性已经显而易见。所以义和团与聂军、聂军与朝臣间的矛盾在高碑店时期就已经存在并且已白热化。

二、聂军军服与“通洋”事件之发酵

聂士成殉难之前已处于舆论的漩涡之中,“时谤聂士成为汉奸”[24]“津民皆相骂为聂鬼子”[25],更有传言“因聂士成与洋人通气,曾带武卫军攻打义和拳,故洋人一见中国队中有武卫军,其枪皆向空中轰击,不肯相伤。……凡此一片胡言,毫无凭据,闻者皆深信之。[26]聂士成殉难之后,论者或为其所受“青蝇谤”[27]鸣不平,或感慨“士口任沉浮”[28],吴鲁《统带武卫前军提督聂士成在天津八沟殉难 十二日》中说“昭昭功罪非难定,究与偷生胜一筹”,并附录一段诗人识语,感慨时局,为聂士成抱不平。不过,关于聂士成是如何成为“聂鬼子”,朝中大臣谁弹劾聂士成通洋,通洋的具体事实如何等很多问题在文献中均语焉不详。《赵柏巌集》《驴背集》《庚子诗鑑补》三书都提到 “大沽炮台聂以八十万金卖之”[29]一事,内容大体相似,记载的谏言人略有不同,其中提到有十二人参与弹劾[30],但具体只提到王龙文、彭清黎、吴国镛、李云庆四人。目前所存的奏折中仅查到彭清藜、王龙文六月初五(7月1号)所上奏折,即史家所谈论的“诛三奸”“进二贤”的那篇奏折,其中并没有明确弹劾聂士成,自然没有谈及出卖西沽炮台之事。不过,奏折中李鸿章被列入三奸之一,作为淮军将领的聂士成不受影响确实不大可能,但不能确定以上记载是否由此奏折衍生或实有所据。

文献中能查到将聂士成与“通洋”“助洋”联系在一起的事件是聂军军服事件,这件事情史家有提及,但其重要性远远被低估了,对事件过程描述也缺少细节的梳理。在五月初二(5月29日)涿州拳民“四下高树旗帜”, 武卫前军马队左营管带聂汝康(聂士成子)“差派前站看店马兵张锡恩等十七名,因见所穿窄衣小帽,疑是洋兵,全行扣住”[31]荣禄派出的探弁在五月初八(6月4日)回复,“仅将聂军探兵捆绑数名,盖因其洋枪队服色外洋相同,后经该队营官说明,亦即释放”[32],荣禄当天上《派员赴涿州剀切晓谕片》,派吴炳鑫前往涿州剀切晓谕,赵舒翘在次日出发,刚毅在后两日出发。五月初十(6月6日),也即落垡之战当天,聂士成收到北洋大臣电,说“贵队装束、草帽,均与洋队相似,该拳匪望之不免生疑抗拒;即应通饬各队,均须穿著号衣,以示区别。切切电!”[33]聂士成按西法练军,营队着洋服本不足为奇,但此事刚好发生在义和团蜂起,朝廷又一直是“相机剿办”的暧昧态度,此时与义和团发生冲突自然成为舆论焦点,尤其是事件的一方又是聂士成之子聂汝康派出的哨兵。

尽管在目前所存的资料中,没有找到明确弹劾聂士成通洋的奏章,不过,可以肯定,当时有人正在弹劾聂士成通洋。汪声玲在五月三十日(6月26日)自请代聂士成进京面见荣禄请求救援。在六月十三(7月9日),聂士成战死当日,蒋式芬来汪声玲处询问天津战状,蒋拿出高赓恩书,中有“聂军助洋剿民,谏院何无一言”云云[34]。可见,高赓恩当时正在联络谏院弹劾聂士成“助洋剿民”。汪声玲言:“五月二十一天津开衅以来,聂帅孤军奋战十余昼夜,忠勇耐劳,天人共鉴,奈何以‘莫须有’三字害忠良?”蒋艺圃给谏曰:“吾固谓聂帅不至此,当为之婉辨其诬。”[35]蒋虽然答应为聂士成辩诬,但此事并未作罢,也没有因为聂士成阵亡而停止。在六月十五(7月11日)朝廷颁布聂士成赐恤诏书的当天,军机处寄裕禄上谕,聂士成所部归马玉崑接统,并“饬令该提督严加淘汰,其中如有奉教及私通洋人弁兵,万不可以收用,致误戎机。”其中已经透漏聂士成与“通洋”相联系的另一细节,即军队中有“奉教及私通洋人弁兵”。然后,在六月二十一日(7月17日)再次下发谕旨中说“惟聂士成一军,平日第讲洋操,临敌为洋教习,所以致未战先溃,委械投敌,兵弁中有入洋教者,甚至倒戈相向,甘心从逆,而其沿用洋装洋号,动为拳民相猜疑,自相斗杀,误国亡身,实堪痛恨。”[36]其中透漏出弹劾聂士成通洋的着眼点,一是兵弁入洋教;另一个就是“洋装洋号”,为此,朝廷专下谕旨令各军改换洋装,此时聂士成已经阵亡四日,谕旨中说他“误国亡身,实堪痛恨”,言辞之激烈亦可见该事件之影响。

但是,聂士成阵亡当天发布的上谕责令其革职留任的原因不是通洋,而是因为“溃散情事”[37],汪声玲也提到当时弹劾者多言“兵士骚扰,打仗不力”[38],汪声玲至荣禄府请见时,陈弁等曰:“董福祥来言我军溃败骚扰,端王、庄王众口一词,中堂亦无可如何。此间耳目多,直言恐得祸,我等以来意密达,何如?”其中提到董福祥进言以及当时情势之严峻。而在董福祥之前,已有两篇奏折弹劾聂军溃败骚扰,分别来自御史管廷献与守护西陵大臣奕谟。

御史管廷献五月十四日(6月10日)上摺,主要弹劾梅东益及其营官范天贵,其中说“聂军复溃败于黄村……将激变、溃败诸员弁,一并查明,从严惩办,以收民心而伸国法。”[39];五月十五(6月11日)守护西陵大臣奕谟等上摺:不意本月十二日,逃难人民纷纷来镇,传说北河一带,有被勇营焚掠一事……即日派弁往查,称系武卫前军先锋统领邢长春所部练勇,驻扎北河,于十一日与拳民接仗后,遂于是晚焚烧铺户,并抢掠大沟村、两合庄人民财物。其夥聚之众,除武卫前军各穿号衣,并有铁道各项人等……勇营创为焚掠,更有尾大之虞。[40]管廷献奏折弹劾“溃败”,奕谟的奏折主要集中在骚扰。《津西毖记》中记载一条“败军突至”,可与之对读,“武毅军步队于二十九日巳刻,突然起来,各带洋枪,反着号衣,约共两千人,行止均无纪律”[41]前文提及的杨慕时撤军回芦台,聂士成将其撤职,原因之一也是“至滋骚扰”,只是随着朝廷对待义和团态度的变化以及当时局势的瞬息变化,这一问题变的更加醒目。不过,聂军军纪确实存在一些问题,陈捷所说“军纪实不可谓善,此固不能为聂讳也”[42]比较客观。另外,《津西毖记》中提到的“反着号衣”这一细节似乎也透漏出军服事件给士兵带来的困扰。

三、聂士成身后事及再请优恤

聂士成战殁之后,其尸身由谁收敛,各家笔记记载不一,择其要者录于下:

数日后,其部下目兵薛保筠冒死入敌围,负其尸以出。(《庚子西狩丛谈》[43])

尸体由哨官张林背回,埋葬于合肥原籍。(《聂氏后人谈聂士成》[44])

忠节战死,遗蜕杂乱军中,不可得。时两军方鏖战,其部将王懋宣提军 怀庆 乘夜冒锋镝,周涉苇塘,摸索得之,敛以礼,护其丧南归。途经沧州诸坛,犹屡濒于厄,论者并高其风义。(《十朝诗乘》[45])

其中提到三个人物,薛保筠,曾是聂士成之子聂宪藩统领的管带,民国后为陆军步兵上校;张林所存资料很少,仅查到曾与王怀庆驻军热河;王怀庆民国后为官,为聂士成负尸事一时传为美谈,一些资料中记载他“于枪林弹雨之中背负聂尸回营棺敛,并亲送灵柩至聂原籍安徽合肥安葬……聂母专函介绍王投到袁世凯麾下”[46],聂士成阵亡的消息是王怀庆汇报给裕禄的,当时双方鏖战激烈,这几人可能都参与到事件当中。《庚子西狩丛谈》中谈的“数日后”不准确,裕禄在六月十四(7月10日)聂士成战殁后一日上折片,“经弁兵等将该提督尸骸夺回。奴才接报后,当饬该营将其身后事宜妥为料理。”[47]十四日时,聂士成尸骸已经夺回,营将开始料理身后事。汪声玲在六月十五日(7月11日),即聂士成阵亡后两日遇见冯弁时 “已棺殓舟中,即日溯流南旋”[48],可以确定聂士成尸骸当时已经入殓,尸体入殓之后如何运回聂士成家乡,各家所言都比较简略,《十朝诗乘》提到由王怀庆找到聂士成尸体并一路护送回南。

在聂士成尸体运送回南的过程,还有两个发挥重要作用的人,一个是上海救济善会的陆树藩,一个是李鸿章。陆树藩在庚子事变发生期间,与潘炳文等人创办救济善会,救援庚子之役被困京津地区的东南人士。陆树藩在闰八月二十三(10月16日)入京,十月初九(11月30日)向李鸿章禀告具体情况,李鸿章给予奖许,由济急善会捐银二千两交救济善会使用,并嘱托明春一定再来,原因之一就是运送聂士成太夫人全家。陆树藩《救济善会筹办京津善后事宜启》中有详细记载,“临去京时,傅相再三谆嘱,明春开河后,相须仍复来京,缘聂军门之太夫人等及东南各省在京官商之有老亲者,均因天寒雨雪,未敢由陆到津,……此明春京城不能不接办救济之实在情由也。”[49]陆树藩回沪之后,一直关注此事,十一月初一日(12月22日),陆树藩发京电云:聂军门太夫人已否到京?现住何处?[50]第二年,即1901年春,陆树藩因为妻子怀孕未再北上[51],不过,他一直在积极协调此事,《济急会来书》中说“聂军门之太夫人暨淮军眷属亟欲南归,傅相甚愿送往,本已往接,以敝会停止。闻尊会派人至古北口往接,颇为欣慰……傅相即可往接,由古北口经赴塘沽轮船。”[52]从李鸿章“再三谆嘱”“甚愿送往”可以看出他对淮军故将的深切情谊。

目前提到聂士成请恤,基本都会提到袁世凯《提督聂士成战功卓著死事惨烈请宣付史馆并建立专祠》折,但折片只是最终呈现的结果,过程当中很多人都在努力,除了联名禀呈的翰林院庶吉士陈襄、胡浚,直隶司道周馥、杨士骧、张莲芬,北洋各军统领程允和、章高元、李安堂等人之外,还需要提出的是杨慕时。其书中保存的两则资料可以为请恤一事增加一些细节支撑。其一《闰七月二十六日上全权大臣李傅相书》,其中提到“聂宪血战捐躯,朝廷惑于拳会之言不为优恤,一二旧部,爱戴聂宪,欲为之剖白,以表彰其忠烈,故慕时益不能去。”[53]在聂士成阵亡后,尤其是朝廷下发上谕之后,其部下就一直在为剖白与优恤事筹谋;第二年正月,杨慕时再上《辛丑正月上全权大臣李傅相书于京师贤良寺》,其中详细描述聂士成战绩及庚子事变时期的战事、聂士成惨死之状后,并提出议恤之事与请恤缘由:

故宪身在一日,保天津一日,持之以力战,期之以必死,不似其余将领,一退再退也。其议恤之典,似宜格外从优。拟请宪台综其生平之功绩,就其目前之事,专摺入告。

伏查前武卫前军翼长喀什噶尔提督张(俊)提宪,病故军中,得蒙予谥建祠,生平战功事蹟宣付国史馆立传,并蒙恩及子孙。今故宪以前所立之功绩,所处之境地,则与张提督相,而天津一役,凭藉孤军支持各国,事之不济,继之以死,艰苦之状,则较张提督为难,似宜恳切恩施优恤一例办理……谨将重为故宪请恤缘由,肃禀恭请察核,批示祗遵,实为恩便。[54]

杨慕时是李鸿章三十余年的老部下,所以这封上李鸿章书很可能是他代表聂士成部下正式提出的请恤提议,请恤事宜可能在这个时候正式启动。杨慕时上书是在1901年正月,本年四月,李鸿章上奏请议恤津沽阵亡文武员弁兵勇折,为津沽阵亡文武官员请恤,不过,没有上摺为聂士成请恤。本年九月李鸿章病逝,袁世凯继任,次年,即1902年二月初八月(3月17),袁世凯上奏请恤片,在二月初十(3月19)优恤诏书下,赐封、国史馆立传等这些与当初杨慕时上书内容基本相当,但是,诏书中特意提到聂士成 “历随前大学士李鸿章征剿发捻各寇,摧坚陷阵,叠著战功”[55],聂士成在李鸿章病逝之后获得优恤,不可谓不意味深长。杨慕时等弁官上书为聂士成剖白的内容只有部分实现,与第一次议恤的诏书相比,此次上谕不再指责聂士成练兵不堪一战,承认其战功,但突出的是聂士成跟随李鸿章征战时期的战功,杨慕时等人一再强调的庚子时期守卫天津之功在上谕中没有得到肯定,而是以“仓猝用兵”数语代之,主要突出其死状之惨烈。

综观聂士成庚子时期的事蹟,大体可以分为两个时期,前一个时期主要以保护铁路为要义,后一个时期围绕保护天津开展。保护铁路时期以朝廷下发保护铁路谕旨为一个节点,在此之前与义和团之间的矛盾冲突是在朝廷相机剿办,不可孟浪诸多滞碍之下展开的,在此之后,朝廷对于义和团的态度尽管还是围绕查拏首要,解散协从为宗旨,但是当义和团烧毁铁路桥梁双方冲突之时至少有圣谕的保证。赵舒翘、刚毅等人赴涿州察看义和团情形是一个转折点,杨慕时与刚毅之间的激烈冲突、刚毅回京汇报情形以及杨慕时部被饬令退军,加上西摩联军入京、大沽炮台失守等一系列事件之下聂士成战场转入天津。在天津保卫战中,聂士成与裕禄、马玉崑商讨的政策是先消灭紫竹林为中心的洋人老巢,然后再收回大沽炮台。此时,朝廷对义和团已经采取招抚态度,聂士成军队与义和团之间的激烈冲突导致的士兵哗变,朝士抨击诬其通洋的甚嚣尘下的舆论,连日奋战兵饷不足、援军不至等一系列的状况下,聂士成确实进退失据,战死疆场之外确实也没有其他选择。详细的整理庚子时期聂士成的行实之后,再反观发生在其中的落垡之战、军服事件以及朝廷对聂士成的再恤都会有不同的意味.相信对于历史情境的还原会随着相关材料的继续发掘愈发充实,相关的研究也会更趋客观且更生动。