近代中日文化交流先行者黄遵宪

作者: 黄延缵

黄遵宪(一八四八——一九〇五年),字公度,于一八四八年生于广东嘉应州(今梅县)东郊。他高祖走墟小贩起家,积资为典肆商人。曾祖父、祖父都是富裕商人。他父亲于他生后第八年中举,久任小京官户部主事,一八七八年方改官广西,当过知府等职。黄遵宪年二岁,由曾祖母(翰林之女)口授千家诗,全部成诵。三岁入塾,九岁学为诗。就”一路春鸠啼落花”的命题,有”春从何处去,鸠亦尽情啼”之句。次日师令赋”一览众山小”,他破题云:”天下犹为小,何论眼底山”。是年(一八五七年)第二次鸦片战争爆发,英法联军袭占广州,翌年嘉应松源堡王讨食竖旗起义进攻州城,又翌年他十一岁,太平军石镇吉攻州城,城破。一八六〇年(他十二岁)英法侵略军攻陷北京,无恶不作,火烧圆明园。他自幼学作诗歌,不断实践,养成了其对诗歌的笃好深嗜,与时俱进,奠定了日后发展为一代伟大诗人的艺术基础。而鸦片战争之后,祖国和家乡祸乱相继,国破家破的凄惨景象在其幼小的心灵中打下了深深的烙印,从而激发了他热爱祖囯、热爱人民、反抗外国侵略者,极力讲求富国强兵,保存种族的思想。他说:”自吾少时,绝无求富贵之心,而颇有树勋名之念……”(与梁启超书)是千真万确的。

他虽自谦地说:”余年十五六即学为诗”,其实,九岁已经开始。四书五经早已熟读成诵。一八六四年太平天国天京失陷那年,他十六岁,《人境庐诗草》存诗即自本年始。诗草第一首《感怀》,论列古今学术得失,讽刺了清人考据之学,宋人义理之学为筐筐之物。他说:”儒生不出门,勿论当世霍。识时贵知今,通情贵阅世。”就已经体现了他后来的明确主张。”诗以言志为体,以感人为用。”

他又自谦地说”吾年十六七始从事于学”(与梁启超书)。其实,他早已着手从小学说文入手,以顾炎武、阎若璩、殷王裁、王念孙之学为门径,融会贯通群经,三史,逮于周、秦诸子之书,许郑诸家之注,以至官书、会典、方言、俗谚兼及佛教重要经典,明清小说,几乎无书不读。由十六七岁以至廿七岁中举之前,十年之中勤奋刻苦钻研旧学于管子、老子、庄子、商鞅、荀子、墨子及孔子的道术,对历代历史政治所得尤深浩。梁启超说:”其读书有精识远见,不囿于古,不徇于今。”康有为说他”好学若性,不假师友,自能博群书,工诗文,善著述,且体裁严正古雅,何其异哉。”

一八六五年春夏之交,嘉应大饥。冬,黄遵宪年仅十七,成婚。婚后数日,太平军康王汪海洋破嘉应州城。他一家避兵三河墟,继逃往潮州。乱后返乡,两次兵燹之余,骤趋贫薄。

一八六七年黄遵宪第一次赴广州应试,考举人落第。他作”杂感”长诗痛快地抨击唐宋以来考试取士制度。有”束发受书始,即已缚杻械。英雄尽入彀,帝王心始快”等句。由一八六七年至一八七六年,十九岁至廿八岁,九年之间,三次应试,三战败北。

一八七〇年秋,廿二岁应试后由广州逍经香港返乡,在香港接触了西方殖民地政治、司法、租税、军备、警察、交通、运输、商务各方面的实际情况,大开眼界,感慨多端,有感怀诗十一首,哀悼香港之割让与英,赘惕着香港构成对广州和祖国之威胁。

同年曾国藩在天津办理教案交涉,丧权辱国,滥杀无辜老百姓,举国大哗。他为了研究此事,乃取万国公报及江南制造局出版之书尽读之。万国公报报告各国政闻,国际消息,制造局出版之书其内容有数学、物理、化学、机械学、地理、外园历史、国际公法、外交惯例各项目。他之研究时务自此始。这些虽属启蒙性质的东西,对他却启发甚大,懂得了实事求是,从实际出发,具体的科学推理和分析综合方法。他一生不信鬼神,不怕权威,而相信格致日精,教化日进,人道大倡,人理大行为正途。

一八七五年他北上应北京举人考试,曾客天津。丰顺丁曰昌亦在津将任福建巡抚,极器重之,欲延致幕下,他谢绝了。翌年廿八岁,客烟台,始识广东南海张荫桓(字樵野,李鸿章手下要员),相与论当世之事,又联句哦诗商旧学。初见李鸿章,李语香山(今中山)郑藻如称许他为”霸才”。丁、张、郑和大埔何如璋等皆广东人,与李鸿章关系甚深。何是黄之父黄鸿藻一八五六年科举同年,其余不是年伯就是世伯,都很器重他的学识才干,诗文成就。而那时他是拔贡生员。李当时对英交涉碰得头晕脑胀,所以纡尊降贵征求其意见,他在李鸿章面前侃侃而谈时务。目中并无权贵。李待人接物常带傲慢轻侮之色俯视一切,故黄挽李诗四首,末一首头句:”九州人士走求官,婢膝奴颜眼惯看”;该诗末二句:”人哭感恩我知己,廿年已慨霸才难”。李惟才器自许,好以利禄驱众,志节之士多不乐为用。缓急莫恃,卒至败误。李鸿章一和他见面便了解他是有真实本领的”霸才”,但日后中日交涉关于琉球、朝鲜等问题却不能采用其计谋,也从来不予提拔,这是李嫉贤忌才的丑恶内心表现。

李鸿章何以一反常态,如此下士,为了当时在烟台正与英国公使威妥玛谈判云南地方官兵袭杀英翻译马嘉利案件,他集中他手下洋务人才正在烟台应付,而一筹莫展,备受英人横蛮的压制和侮辱。威妥玛以下旗归国准备开战相威胁,逼清政府缔结了中英烟台条约,丧权辱国,并滥杀无辜苗人以谢英人。黄遵宪有诗(大狱四首)痛剌之。

是年秋他赴北京应顺天试,中举。冬,清政府派何如璋出使日本,以他充参赞官。

在第一任驻口使馆参赞是光绪三年至八年(一八七七年冬至一八八二年春),他廿九岁至卅四岁。公使何如璋对外交原不熟识,系由他的推动才表示受命的。清官吏一般对出使外洋视为畏途,而黄遵宪对时务研究了多年,又自学过国际公法和外交惯例,心中有数,故毅然促何使行。当时日本明治维新已进行了将近十年。一八七七年春至秋打了八九个月激烈的”西南战争”,削平了以西乡隆盛为首的封建武士的叛乱,扫除了最后的大障碍,正大力推行”富国强兵”、”殖产兴业”、”文明开化”三大政策,同吋加紧了对中国的侵略,方县我琉球,且觑及我藩属朝鲜。当如璋和黄遵宪等所乘兵轮抵神户停泊吋,有琉球国臣马兼才来谒求救于使臣。黄遵宪在参赞任上为何使致书总理衙门及北洋大臣,文牍往返数十函,殆十余万言皆力主先发制人的强硬策略。日本当时国势,民穷财尽,兵力单薄,我若坚持,彼必我屈,洞若观火,计划周详。李鸿章怕事,不纳其谋。而日人则深敬畏之,戊戌政变后,梁启超流亡日本时说:”日人至今诵之。”

一八八〇年中美在北京订立条约许美国自行限制华工赴美,一八八一年互换批准文件,约成。一八八二年美国国会通过条例法案,禁止华工入境。黄遵宪二月(阳历)到任,三月便实行新例。他乃尽其力所能及以为捍卫。诗草怀人诗有怀美国人傅烈秘诗一首:”几年辛苦赋同袍,胆大于身气自豪。得失鸡虫何日了,笑中常备插靴刀。”

美吏常借口卫生逮华侨满狱。他径至狱中,令从者度其容积曰,此处卫生顾右于侨居耶。美吏谢,遽释之。

他为了团结华侨抵抗美人欺凌压迫,劝止了各堂口的械斗,组成了统一的中华总会馆,走”以公理求公益”的路线,以民主的精神,实心忘我地为大家办事。又为会所聘请常年律师按当地法律迸行诉讼保护华侨权益。他经常到会馆与会董议事,平易近人,终年操劳。三年多的时间,母死不获奔丧,也无余暇多写诗歌。《日本国志》甫创稿本也无暇卒业。三年之中只写了三首重大题材不得不写之诗。《逐客篇》《纪事》《冯将军歌》(歌颂一八八四年中法战争冯子材黑旗军大败法军于谅山)。

司徒美堂说他为中国历来驻美外交官中唯一能做保护华侨工作的人。当时在美华侨总计不下三十余万人。他丁忧不获奔丧,在总领事馆开吊,只收花圈、吊幛,不接受奠仪。其后一八八八年在三年家居写成《日本国志》后,他赴北京谋出使大臣之职,满洲贵族竞密索贿金,说他在旧金山深受华侨爱戴,每人送奠仪一元,就有二三十万元。他郁郁不乐,在京闲住了一年,无可奈何地于一八九〇年又随薛福成去了英国,仍是二等参赞职务,清朝专制制度的腐朽,用人唯亲,赏罚不明,可见一斑。

在驻英使馆参赞期间(一八九〇至一八九一年,四十二岁至四十三岁),公事比较清闲,无重大交涉事件,暇时考察英国政治社会各方面的情况。正值英国维多利亚黄金时代,英国资本主义的发展到了顶点,英海军执世界牛耳,殖民地遍布全世界,不可一世。他以为我国政体必须法英,而其着手次第,则欲取租税讼狱,警察之权分之于四方百姓;欲取学权武备交通之权归之于中央政府,尽废督抚藩臬等官,以分巡道为地方大吏,其职在行政而不许议政。上自朝廷下至府县咸设民选议院为出治之所。而又将廿一行省划分为五大部分各设总督,其体制如澳洲加拿大总督,如合众国统领之统辖美利坚联邦。

黄遵宪自当年起编辑《人境庐诗草》。自谓四十以前所作多随手散失,至是愤时事之不可为,感身世之不遇乃始荟萃成编借以自娱。又作《人境庐诗草》自序,论述其不名一格,不专一体,独立于古人之外的做诗主张。然又自谦”余因有志焉而未能逮也”。他才识自负目中无权贵,对学问和真理则虚怀若谷,与时倶进,从不武断,从不盛气凌人,从不自赞己自践其言,惟属望于其朋友如丘逢甲、廖菽园等继续前进。

一八九一年冬至一八九四年黄遵宪出任我国驻新加坡第一任总领事。

新加坡等地流寓华人日益繁盛,其往来贸易与内地互相关涉者有船舶、财产、逃亡、拐诱、诬告诸端。黄遵宪认为应当设法革除弊端。他禀告使馆转总理衙门核准:此后遇有事端较大者径禀闽粤总督核办,其小事径咨各地方道府州县办理,以保护出国返国侨民利益。清初,郑成功据厦门台湾抗清,郑失败后,福建沿海人民纷纷逃往海外南洋各地。清廷颁布镇国令,严禁逸民返国。福建一带执行得更为严峻、残酷,妄杀无辜,株连亲属。至是始由他禀准清廷正式取消该法令,印发通告与新加坡各地华民。侨民回去从法律来说不再受地方官吏诬告陷害敲诈了。

他又照会新加坡英当局要求保护来到当地的非洲和澳洲华人,使他们由停泊海中轮船雇艇上岸时免被坏人杀害劫去财物,拋尸海中。英当局乃规定接客驳艇必须商店及现金担保领取执照方准营业,并派差轮巡查。自后劫杀之风遂绝。

一八九四年甲午中日战争,清陆海军惨败后,张之洞自湖广总督移署两江总督,以筹防需人,即电奏调黄遵宪回国。是年冬黄遵宪由新加坡回到上海。一八九五年春,张乃要派他办理五省教案。江南教案数十起,连十数年,文牍盈尺,莫能断结,他则浃月而决之,教士挢舌而不敢争。

同年秋,康有为在上海办强学会,张之洞首倡,拨一千五百两为开办费。会中十六人有黄遵宪之名,是梁鼎芬(字呈海)背着他代签的。岁晚京师强学会为御史弹劾,遭封闭,沪会亦废,余会款一千二百金,为翌年办时务报之嚆矢。

腊月,李鸿章充致贺嵌沙皇加冕专使大臣,并往德法英美诸国聘问。他于上海接见黄遵宪曰:”连络西洋牵制东洋是此行要策。”(翌年中俄密约成〕又语黄曰:”二十年无事总可得也。”一九〇一年秋,李鸿章逝世,他有诗四酋挽之,深致讽刺。其第三首:”毕相、德国宰相俾斯麦、伊侯(伊藤博文)久比肩,外交内政各操权。抚心各有兴亡感,豫力无能左右旋。赤县神州纷割地,黑风罗刹任飘船。老来失计亲豺虎,却道支持二十年。真是一针见血。

一八九六年,两江总督刘坤一留他在江苏办理教案商务等事宜。他愤强学会之停散,谋再振之,以报馆为始倡,乃书梁启超由北京来沪筹办时务报。自捐金一千元,连强学会余款一千二百金,共二千余金为开办费。创办时所印公启,由梁拟稿而经他大加改定的。公启由他领衔,以下为吴德潇、邹凌翰、汪康年、梁启超凡五人。其后聘请英文日文翻译由他托入代请。所立合同亦出他手。其致函各处劝捐,各处派报亦均他之力。数月之中一切无不与闻。时务报一出版,风靡全国,和稍后出版的由严复主办的天津国闻周报南北呼应,推动了维新运动大大向前发展。

关于开辟苏州、杭州日本租界的中日谈判,南洋大臣刘坤一以全权委黄遵宪与日本领事珍田会议。他以苏杭腹地非江海口岸比,因议自营市政,凡所以便外旅者纤悉备至,而独领事裁判权弗与。珍田竞莫能难,殆画诺矣。有以蜚语相中者,谓他受外赂为他人计便安:而日本政府亦怒珍田之辱命乃撤回,而抗议于我,我政府亦终屈也。他所拟之约遂废。

秋奉旨入觐。他到北京后,官小本不得马上召见,光绪急于见他,乃下特旨预备召见。召见时,光绪问泰西政治何以胜中国?他奏泰西之强由于变法,闻伦敦诸老言百年以前尚不如中华。光绪初甚惊讶,旋笑颔之。旋见吏部尚书翁问和,称其诗文均佳。冬以道员带卿衔任出使德国大臣,他预备带张之济、梁启超、梁诗玉、曾刚甫四人为随员。时德人方罔咬州,惮他来折其机牙,坚不表示同意,力阻其行,使事遂罢。

时陈宝箴任湖南巡抚行新政,相与助其成者为黄遵宪。梁启超亦由黄遵宪招来任时务学堂总教学。谭嗣同也归湘勠助。官绅合办南学会。南学会实兼学会与地方议会之规模,每周集众讲学。他首倡民治于众曰:”亦自治其身,治其乡而已。由一乡推之一县一府一省以迄全国,可以成共和之郅治,臻大冋之盛轨。”他又略仿西国巡替之制设保卫局。他分官权而处处公之绅民,凡与民利民瘼相丽而为一方民力能举者,悉统焉而领于民望而官辅其不及。他以此凡百新政之根柢。若根柢不立,则无奉行之人而新政皆成空言。故首注意及是。附近善所亦由他领导。发布之初,民颇疑诫,后乃大欢。陈宝箴又属他设课吏馆。他又锐意整顿裁判监狱之事,删淫刑之陋俗,定工作之罚规,民甚感之。

戊戌六月光绪特简以三品京堂,充出使日本大臣。后又三诏敦促,有无论行抵何处,着张之洞、陈宝箴传令攒程迅速来京之谕。然他以久病未遽就道。临行陈宝箴送之上舟,洒泪满袖云相见无时。七月到上海又患病未遽北上。而京中政变已作。他因病乞归,奉命开缺。或奏康梁尚匿他处,有旨命两江总督查看。上海道蔡钧欲迫他入城,继以二百兵围守。日本前首相伊藤救之乃免。当是时西太后、李鸿章以中俄密约为法宝,以沙俄为靠山,发动政变,而光绪和维新派则拟以英日为后盾,实行变法维新,抗拒沙俄鲸吞中国东西北边疆。日英已出面干涉,他乃得旨放归。

一九〇〇年李鸿章督两广屡聘他出山,频电催促。他颇疑与党事有关不能不冒险一行。李问治粤策,欲以设巡警,开矿产之事相委,他以事无可为,一意辞谢。

义和团起义,八国联军入寇,他抚时感事纪变之作甚多,欲为空前之长篇,名《拳团篇》,未成。

有书与梁启超批评康有为尊孔子为教主之主张。论民权自由,论办学校,主张先编教科书,先办师范学堂,重点先在启蒙学校、小学校、中学校,先重普通学乃能立国,乃能兴学,兴学所以教人,应重声、光、化、电、医、算诸学;论保存国粹,说中国旧习病在尊大,病在固蔽,非病在不能保守。又极为称许梁启超对于孔教时有微词,认为专制帝王假借孔子,依托孔子以行其压制之术;他又说儒教不过九流之一,可议者尚多,见之所及倡言排击之,无害也。孟子亦尚有可疑者。又有书评曾国藩曰:”彼视洪杨之徒张(总愚)陈(玉成)之辈犹僭窃盗贼而忘其为赤子为吾民也。……曾文正者事事皆不可师。而今而后,苟学其人,非特误国,且不得成名。”又有书论政治之程序曰:”……中国之进步,先以民族主义,继以立宪政体可断言也。……游东西洋十年归以告诗五曰:已矣吾所学屠龙之技,无所用也。盖其志在变法在民权,谓非宰相不可为。宰相又必乘时之会,得君之专而后可也。既而游欧洲,历南洋……归见当道者之顽固如此,吾民之聋聩如此,又欲以先知先觉为己任,藉报纸以激发之以拯救之。而(陈)伯严苦劝之作官。既而幸识公(梁启超),则驰告伯严曰:吾所谓以言救世之责,今悉卸其肩于某君矣,……后戊戌新政,新机大动,吾又膺非常之知,遂欲捐其躯以拫国矣。……盖蒿目时艰,横揽人材有无佛称尊之想,益有舍我其谁之叹。……终且濡忍以待財。虽然弃而不可留者年也。流而不知所屈者时势也。再阅数年加富尔(意大利君主立宪派宰相,变而为玛志尼)意大利革命共和派,吾亦不敢知也。公忍待之。”

一九〇三年他邀集地方人士设立嘉应兴学会所自为所长,鼓吹各县各乡多办小学,又筹办东山初级师范,自捐资二千两建筑校舍,是为梅县东山中学前身。翌年派二人往日习速成师范,准备任东山初级师范教师。

他逝世前一个月左右致书梁启超曰:”余之生死观略异于公,谓一死则泯然澌灭耳。然一息尚存,尚有生人应尽之义务,于此而不能自尽其责,无益于群,则顽然七尺,虽躯壳犹存,亦无异于死人。无辟死之法而有不虚生之责。孔子所谓君子息焉,死而后已,未死则无息已时也。”

对中曰文化交流的贡献

一八七七年冬(光绪三年,明治十年)至一八八二年(光绪八年,明治十五年)春,四年多时间,黄遵宪在清日締交后首次派驻日本使馆参赞任上,结识了很多日本朋友,其中有汉学家、历史家、政治家、诗人、散文家、书法家,如伊藤博文、梗本武扬、大山岩、浅田惟常、重野安绎、宫本小一、大沼元、南摩纲纪、龟谷行、蒲生重章、青山延寿、小野长愿、冈千仞、鲈元邦、森鲁直、森槐南、宫岛诚一郎、秋月种树、石川英、日下部鸣鹤、宍户玑、佐野常民诸人,尚有成濑桂次郎、大河内辉声(源桂阁),先后和他交游。

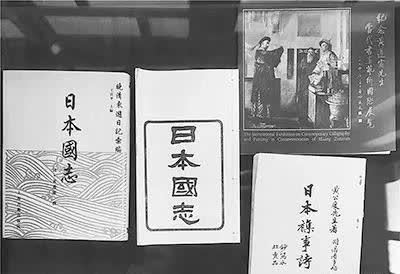

黄遵宪既居东二年,与其士大夫游,稍稍习其文,读其书,发凡起例,创为日本国志一书,网罗旧文,参考新政,辄取其杂事,衍为小注,串之以诗曰《日本杂事诗》,凡二卷都一百五十四首。叙述风土,纪载方言,错综事迹,感慨古今。或一诗纪一事,或数事合为一诗,体裁均取七绝。

王韬说:”日本人士仰之如泰山北斗,执贽求见者,户外屦满。而先生为之提倡风雅,于所呈诗文,率悉心指其疵谬所在。每一篇出,群奉为金科玉律,日本开国以来所未有也。”

曰本石川英为日本杂事诗作跋:”……英以不才,常往来宾馆(指公使馆),与沈梅士、黄公度二君交最深。一日相与论人物,余语公度曰’如子之才,大国冇几人?’公度怫然曰’是何言欤!若仆者诚所谓车载斗量不可胜数者也,子不知今之遣使异于古耶?今之遣使以政事不以文章。故朝廷不复选诵诗专对之士,以弟不学亦厕其末。’余闻之瞠目不能答。”

《曰本国志》其内容和影响

黄遵宪在日本四年多,学得了什么呢?俱见于其划时代的巨著《日本国志》四十卷。其内容系统、广泛、深入地研究了日本种种情况:包括历史、外交、经济、财政、法律、军事、天文、地理、学术、政府组织、礼俗、物产、工艺等等,共有十二志。每志前面都有序论篇,评论其得失,比较其前后,推论其发展前景。薛福成(曾任清驻英、法、意、比四国公使,有名的古文家,历史家)作《日本国志序》曰:”嘉应黄遵宪以著作才屡佐东西洋使职。光绪初年为出使日本参赞,始创《日本国志》一书,未卒业,适他调,旋谢事,闭门赓续成之。采书至二百余种,费日力(前后)八九年……都五十余万言……余浏览一周,喑曰此奇作也!数百年来鲜有为之者。”

梁启超的《嘉应黄先生墓志铭》说:”……所成之《日本国志》四十卷,当吾国二十年以前,群未知日本之可畏,而先生此书则已言日本维新之效,成则且霸,而首受其冲者为吾中国。及后而先生之言尽验,以是人尤服其先见。”又说”当为日本馆参赞也,日本方县我琉球,且觑及朝鲜,先生告使者,乘彼谋未定先发制之具牍数千言陈利害甚悉。东人至今诵之,而当事不省,不二十年二属遂继不保。”

黄遵宪在日本时与子峨(何如璋)星使言:”中国必变从西法。其变化也,或如日本之自强,或如埃及之被迫,或如印度之被辖,或如波兰之瓜分,则吾不敢知,要之必变。将此藏之石函,三十年后其言必验。”

梅县东山中学的前身足东山初级师范。是黄遵宪捐资和规划创办的。一九〇四年他派门人杨徽五、从堂侄之骏二人赴日本学习速成师范,准备任东山师范学堂教师。民国初年东山中学曾把《日本国志》十二个序论作为教材,分发学生熟读成论,学生深受影响。

总而言之:可以说黄遵宪有生短短的五十余年中,我国人知日本者莫若黄遵宪,而知黄遵宪者也莫若日本人。一八八一年光绪七年,明治十四年黄遵宪的人境庐尚未建造,他却诸日本友人题字,而今天日本友好人士之来粤访问者也频频问及黄遵宪的人境庐和他的后人的情况。友好相知,渊源久远,情谊深厚,其意义不能只限于狭义的文化交流的范畴。薛福成《日本国志》序中谈到”自今以后(中日)或因同壤而世为仇雠,有吴越相倾之势;或因同盟而互为唇齿,有吴蜀相援之形。时势递嬗,迁流靡定,惟势所适,未敢悬揣。……”到了今天,时势推移,局面已经完全改观,历史揭开了崭新的一页。中曰人民世世代代友好下去已成为中日十亿人民的共同愿望。黄遵宪作为一位在近代史启蒙时期和资产阶级改良主义维新运动时期极为重要的人物,曾与日本人士长期有过密切的联系的卓越的理论与实践一致的政治家、外交家、史学家和诗人,对中日文化交流有过巨大的贡献,影响深远,是值得中日两国人民永远加以纪念的。