日本威士忌为什么是中产的宠儿

来源: 单读

从随黑船来航入舶的“洋酒”,到风靡世界、资本化的日威,一切是怎么发生的呢?

在新书《威士忌百科全书:日本》付梓之际,让我们跟随即将在单向街银座店展开“驻店作家”计划的刘柠,一道回望日威的百年历程,重新审视威士忌所连结的国家现代化进程,职人的打拼、智慧和心力,以及威士忌酒标背后,一幅全球流转的资本图景。

撰文:刘柠

2023 年,日本威士忌悄然走过百年的路标。巷子再深也藏不住酒香,再低调的酿酒商也挡不住来自市场、特别是国际市场的猛烈反馈。经过新冠疫情三年,眼瞅着连国际一线城市的楼市都绷不住了,日威的价格却在直线飙升,主流厂商则受制于产能瓶颈,无一不面临原酒不足的窘境,而这种矛盾反过来又加剧了日威市场的资本化。

当然,如此状况的酿成实非一日之寒。事实上,进入 21 世纪之后,日威遍得国际大奖,日威吧如雨后春笋般出现在大都市的街头,中产以品鉴、谈论日威为时尚……随着画风的切换,威士忌地图已改写(或曰升级)。新的常识是:威士忌基本分两种,日威和日威以外。就价格而言,雄踞金字塔顶端者是日威,包括威士忌家族的“元祖”苏威在内,日威与其他产国威士忌品牌的“格差”,已然形成并固化。姑且打个未必很贴切的比方,在纽约、旧金山的高档餐厅吃牛扒,菜单上会有两个选项:用地产牛烹制的牛扒,一般是二三十美刀;而用和牛烹制的牛扒,则要一百二三十美刀,这还是十五年前的行情——日威与日威以外的价格差,也基本如是。百年日威史,可以说是一部“新参者”忍辱负重,苦练内功,终于制霸强敌,实现逆袭且后来居上的历史。

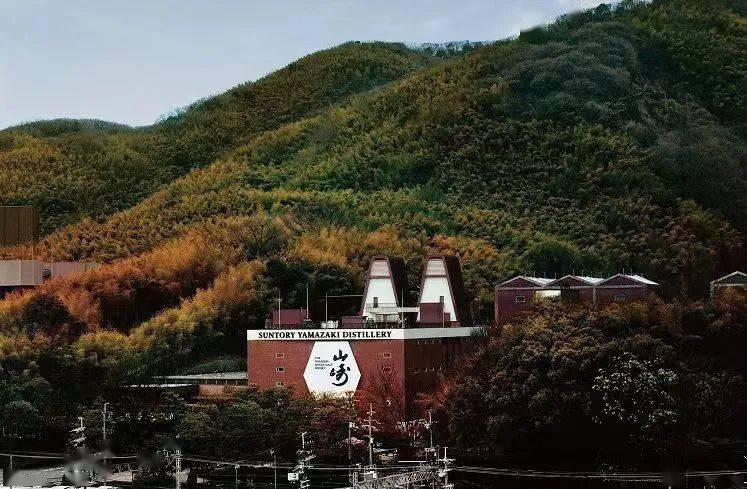

本书作者斯特凡·范艾肯(Stefan Van Eycken)参观山崎蒸馏厂。

一

大正时代只有短短的十五年,却是日本近现代史上空前西化的时期,有所谓“大正民主”“大正浪漫主义”的说法,最洋范儿的事物、美轮美奂的洋馆,基本都是那个时代的遗留,其中也包括威士忌。

整整 100 年前的 1923(大正 12)年 6 月。洋酒商寿屋(1963 年更名为 SUNTORY 株式会社,中文音译为三得利)的掌门人鸟井信治郎在靠近大阪与京都府交界处的山崎,建立了第一座麦芽威士忌蒸馏厂,正式开始研发适合日人嗅觉和味蕾的本土威士忌。蒸馏厂依山傍水——山是天王山系,水是名僧千利休备茶依赖的水源——桂川、宇治川和木津川三川交汇的名水,厂长是竹鹤政孝,下面有员工十五名。在上班族平均年俸 600 日元的年代,鸟井为竹鹤提供的薪资为 4000 日元,合约期限为十年——这是鸟井与竹鹤,两位日威史上最具卡里斯玛的关键人物的蜜月期。

青年时期的鸟井信治郎

1923 年 6 月,寿屋(1963 年更名为三得利)在京都和大阪交界处的山崎建立了山崎蒸馏厂。

不过,虽说山崎蒸馏厂是日威史的起点,但日人与威士忌的瓜葛则是一个更长的叙事,几乎与日本近代史等长。1853(嘉永 6)年 7 月,黑船来航——美国海军准将马修·佩里叩关。尽管西人不谙日本社会的繁文缛节,却也并非两手空空,而是带了伴手礼,自然少不了洋酒。

半年后的 1854 年 3 月,性急的佩里再度叩关,这次携带了更多的威士忌,且有一份清单。根据清单可知:一整桶指名送给幕府第十三代将军德川家定;德川幕府的老中首座阿部正弘等实务派负责人,每人获赠20加仑;其他九位官员,每人获赠 5 到 10 加仑。威士忌是“润滑油”,两周后,双方便在佩里的舰上签署了《美日亲善条约》,日本长达 220 年的锁国政策遂告终结。可惜,当时的西方人并没有很强的品牌意识,以至于我们无从知道日人获赠的究竟是何种威士忌,据推测,有可能是裸麦威士忌(Rye Whisky)。不过,无论是哪一种威士忌,在幕末日人的知识系谱中,统统归类为“西洋烈酒”(yoshu)。

日人第二次与威士忌的正面“遭遇”,更耐人寻味。作为新生的明治政府首次派遣的大型考察团,岩仓使节团清一色由政府高官组成,他们肩负着摸索、厘定国家未来发展方向的重任。1873(明治 6)年秋,经过对欧美主要国家长达一年零七个月的实地考察,使节团回国,带回一款苏格兰欧伯(Old Parr)威士忌。欧伯系 Macdonald Greenless 公司生产的一款经典调合麦芽威士忌,举世闻名,品牌源于英格兰民间传说中的寿星老帕尔(Thomas Parr)。近乎正立方体的咖啡色酒瓶,玻璃表面带爆裂纹,摸上去有种凸凹的触感。因瓶子所有的角都是圆滚滚的,看上去容量比一般酒瓶都大,是实打实的一升瓶。背标是一帧文艺复兴时期巨匠鲁本斯绘制的肖像画,画上的寿星长髯郁然,须眉皆白,面相酷似俄国文豪列夫·托尔斯泰,肖像底部印着两行小字:THOMAS PARR(1483-1635)。有心人会发现,老帕尔得年 152 岁。Thomas Parr 实有其人,本尊是一名英格兰农夫,据说他 80 岁初婚,105 岁出轨,122 岁上再婚。国王查尔斯一世曾赐给他一栋伦敦市中心的住宅,可或许是水土不服的缘故,老帕尔在乔迁新居的当年就一命呜呼,倒应了中国人那句“少不挪坟,老不搬家”的老理儿。老帕尔死后,国王动议将其安葬于西敏寺诗人墓地,可谓备极哀荣。

作者自藏苏格兰欧伯(Old Parr)12 年。背标老帕尔(Thomas Parr)肖像是文艺复兴时期巨匠鲁本斯的作品。

身为右大臣(事实上的政府首脑)的岩仓具视,将从西方带回的欧伯威中的一瓶献给了明治天皇,此举既有“借景”老帕尔,向天皇陛下表达“长命百岁”之真诚祝愿的意图,也包含对使节团旷日持久的考察活动进行“述职”的意味。这款当时顶级的苏威是一种象征,一种文明的象征。正如同为使节团的成员、参议木户孝允从美国致信国内,对友人坦陈自己以前对西方的先进性认识不足时所说的那样,“(日本)现在的文明不是真正的文明,我们现在的开化不是真正的开化”。可以说,“文明开化”既是明治维新的政治口号,同时也不失为一种意涵明确的表达,即在“新时代的浪潮下,对新思想、新科技以及新工业的无尽渴望”(斯特凡·范艾肯)。惟其是政治精英的推动,威士忌在进入日本之初,便与政治文化融合,也可以说是中途植入了与原产地不同的东洋 DNA。欧伯威是日本政财两界的头宠,著名的善饮者是战后史上两位实力派大宰相——吉田茂和田中角荣,此乃后话。

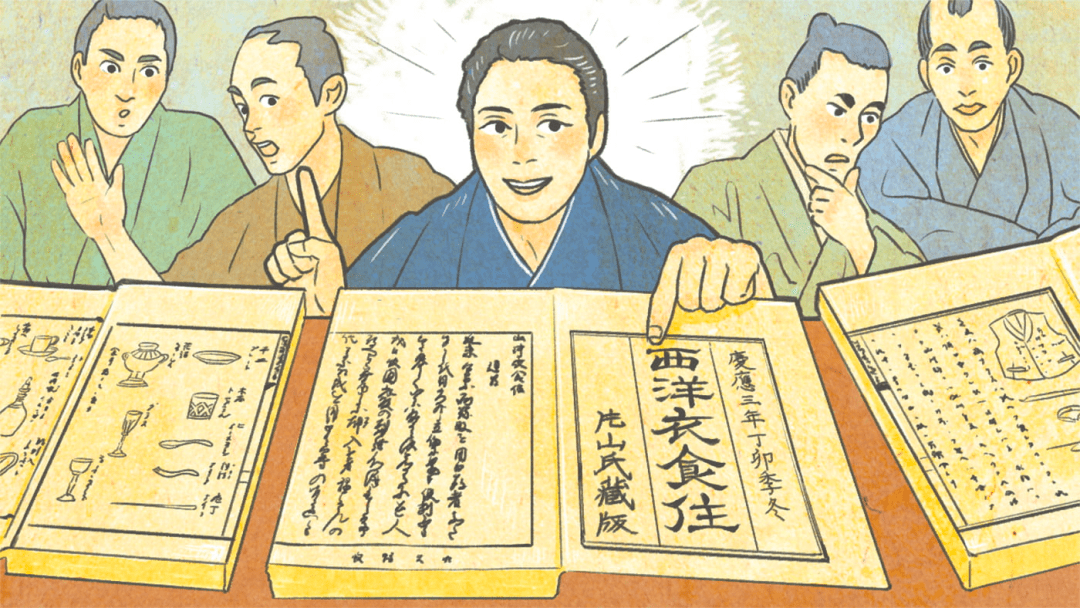

而在这两次相遇之间,日人对威士忌文化的了解也在升级:1858(安政 5)年,随着《美日修好通商条约》的签署,横滨、长崎开港,洋酒舶来的渠道比以前通畅了很多;1867(庆应 3)年,福泽谕吉在其著书《西洋衣食住》中,记述了关于威士忌的知识;1871 年,一位名叫泷口仓吉的东京药酒商在京桥区竹河町的店中,把浸染过糖浆的染色茜草添加到烧酎中,成功勾兑了一款烈性洋酒——自此,日本威士忌市场进入舶来(进口或走私酒)与山寨(密造勾兑酒)并存的混沌期。

福泽谕吉在 1867 年出版的《西洋衣食住》一书中,记述了关于威士忌的知识。

二

混沌期的终结,端赖两位人物的登场:鸟井和竹鹤。二人的合作与分手竟勾勒了一部日威史的骨架,恐怕连当事人自己也始料未及。1902(明治 35)年,日英正式结盟,从原产地英国输入的洋酒陡增,从权力精英到一般国民,对威士忌的理解进一步深化,但与此同时,恢复了关税自主权的明治政府开始对进口酒类课税,客观上酿成了“驱逐山寨,研制本土的本格派威士忌酒”的时代氛围。1918(大正 7)年 7 月 3 日,竹鹤踏上了前往苏格兰的留学之旅。从神户码头出发时,前来送行的人群中除了家人,还有寿屋的老板鸟井和朝日啤酒株式会社的前身、大日本麦酒的老板山本为三郎。竹鹤的留学,名义上是摄津酒造的老板阿部喜兵卫的派遣,川资和学费也是阿部掏的腰包。而身为广岛竹原清酒酿造商的三男,他原本应继承竹鹤家的清酒产业……竹鹤青年单薄的身形,实在是背负了太多、太沉重的期冀。与众亲友在神户码头欷歔话别后,他从神户港搭乘“天洋丸”先到旧金山,再从旧金山搭上一艘到利物浦的军舰,辗转抵达英伦已是离开神户五个月后的 12 月 2 日。时年,竹鹤 24 岁。

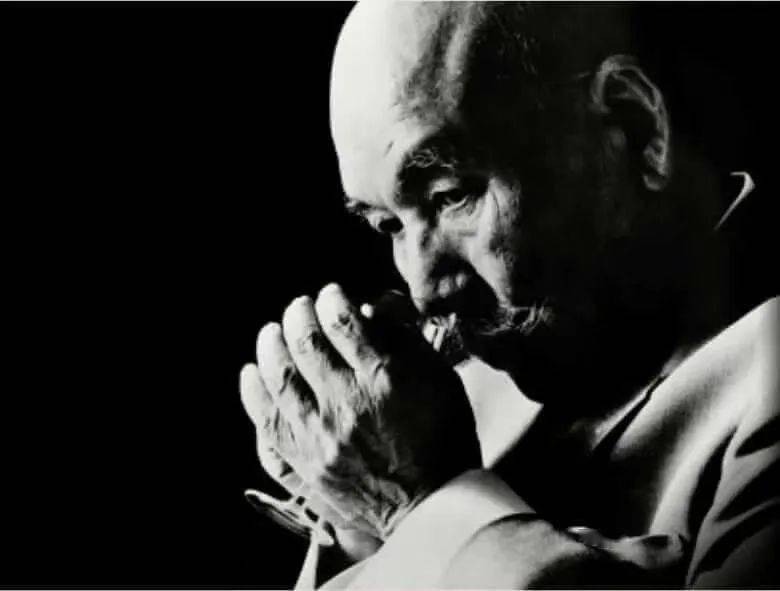

竹鹤政孝(Mssataka Taketsuru,1894—1979)

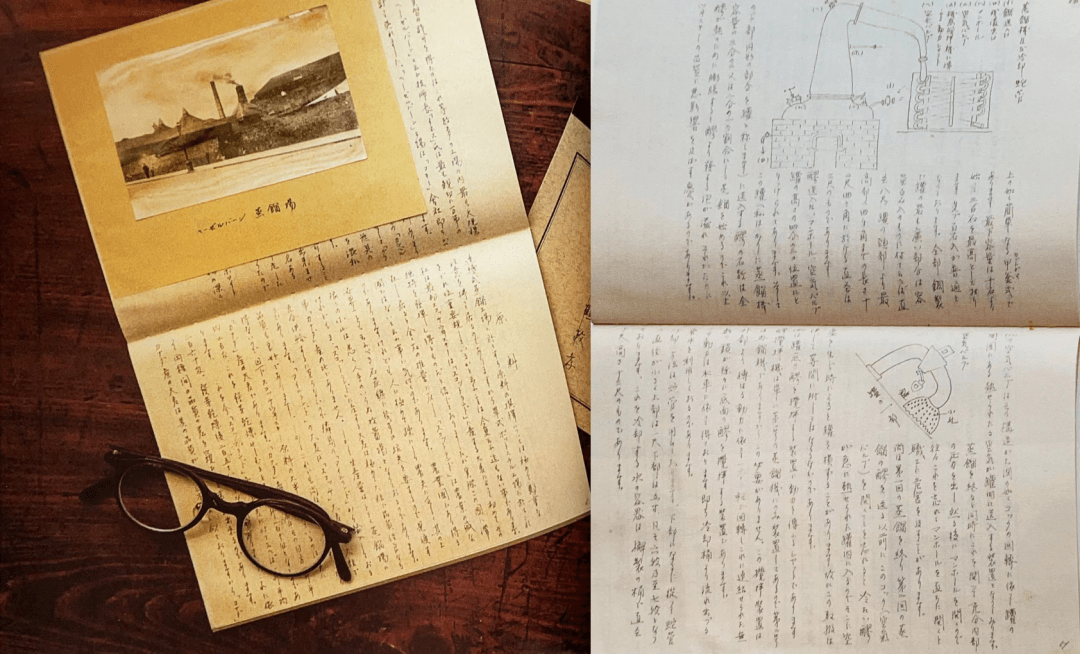

尽管竹鹤在格拉斯哥大学和皇家技术学院注册了化学课程,可对原本就毕业于大阪高等工业学校(现大阪大学工学部)酿造科的他来说,学院的课业既非主要任务,也不是新东西,压倒一切的目标只是一个梦想,即“在日本酿造真正的威士忌”。而接近目标的第一步,是叩开苏威蒸馏厂的大门。为此,竹鹤不惜穷尽所有的资源和路径,不懈试错,终于得到了先后在三间蒸馏厂实习的机会,一间是 1894 年创立的麦芽威士忌厂商朗摩(Longmorn),另一间是谷物蒸馏厂博恩斯(Bo’ ness Distillery),最后是哈索本蒸馏厂(Hazelburn Distillery)。两年后,竹鹤学成回国时,带回了两册实习笔记《壶式蒸馏威士忌》(Report of Apprenticeship: Pot Still Whisky)。“竹鹤笔记”囊括了苏格兰麦芽和谷物威士忌酿造工艺的方方面面,包括主要设备的细节,堪称苏威秘笈,事实上成了日本威士忌工业的“路线图”,至今仍藏于 Nikka 公司的社史陈列馆。

竹鹤笔记——日威工业路线图

在那个时代,苏威是作坊式生产、国家专卖的特殊商品,一向有所谓“Know How 不出(蒸馏厂)大门”的传统,但鬼使神差般的,却对这个瘦小的日本人实行门户开放。对此,英国人始终耿耿于怀,以至于半个世纪之后的 1962 年,时任英国外务大臣、后成为首相的保守党领袖亚力克·道格拉斯-霍姆在访日之际的欢迎宴会上,一边对池田勇人首相点赞日威,一边吐槽:“五十年前,一个脑瓜很好使的日本青年来到我们国家,他凭借一支钢笔和笔记本,把相当于英国外汇储备箱的威士忌的酿造秘密给偷了去。”

至此还没完。差不多又过了半个世纪,NHK 晨间剧《阿政》(「マッサン」)热播,这个桥段竟被搬上了屏幕。只是在剧中,外务大臣变成了驻日大使约翰斯的设定,吐槽的话稍加修改又变成了大使的台词:

五十年前,一个脑瓜很好使的日本青年来到苏格兰,他凭借一支钢笔和笔记本,硬是把酿造威士忌的秘密连同一位美丽的女性一起夺走了。整个一江洋大盗,一个大坏蛋(笑)。

大使的口吻是戏谑的,目光却很温柔,扯出“一位美丽的女性”,更坐实了日威与苏威的血缘关系。不过对此,日人原本就不讳言,何止是“不讳言”,那反而是他们念兹在兹,并试图以某种“文化”凸显、强化的所在,仿佛是一种血统证明。如世界五大威士忌产国,酒标和包装上对“威士忌”的英语拼法分两派:爱(尔兰)威和美威是“whiskey”,而苏威、加(拿大)威则是“whisky”,少了字母“e”。日威自然站苏威一边,也用“whisky”。

竹鹤政孝与丽塔结婚(1920)。

似乎有些跑马嫌疑,赶紧拽回。话说 1920 年 11 月,竹鹤抱得美人归——携新婚妻子、苏格兰医生的女儿竹鹤丽塔(Rita Taketsuru)回到了日本,却发现国内环境已大变:“一战”带来的战时景气不再,经济萎缩,百业萧条。派遣竹鹤出国留学的摄津酒造,也因陷入财务困境而决定放弃研制传统苏威的计划,继续走山寨洋酒的老路。竹鹤感到意兴阑珊,索性辞职,去当地中学当了一名化学教师(丽塔则在女校教英语),“这份工作比制造仿冒威士忌快乐多了”,直到被寿屋老板鸟井高薪挖走,于是便有了上文提及的“日威元年”(1923)破天荒的创业。尽管山崎蒸馏厂从厂房设计到设备采购,全部是照“竹鹤笔记”实操的结果,但选址却是投资人鸟井的决断。按竹鹤的想法,在地形和气候更接近苏格兰的北海道建厂,应该是更优的方案。

经过长达五年的熟成,1929(昭和 4)年 4 月,山崎蒸馏厂推出了第一款威士忌,命名为三得利白标(Suntory White)。这是日威史上划时代的大事,也是寿屋头一次启用“SUNTORY”的商标。这个商标在日文中包含了“sun”(太阳)和“torii”(鸟井)两个意思,发音也很悦耳,但那款酒的销售可以说是失败的。主要原因,除了价格的不上不下(售价 3.5 日元一瓶,而尊尼获加黑牌是 5 日元)之外,是消费者不习惯那款酒的烟熏味道和灼烧的口感。随后推出的两种新酒——三得利红标(Suntory Red)和特角(Tokkaku),市场反应也不甚理想。加上一些投资问题的意见分歧,鸟井与竹鹤的关系逐渐产生了裂痕。1934 年 3 月,竹鹤从寿屋辞职单飞,时年 38 岁。

1929 年 4 月,山崎蒸馏厂推出第一款日威,三得利白标(Suntory White)。

同年 6 月,竹鹤与几位“靠谱”的生意伙伴(其中两位系丽塔夫人的引荐,是她学生的夫君),共同创设了大日本果汁株式会社(简称日果,1952 年改为 NIKKA 威士忌株式会社)。资本金十万日元,比鸟井当年办山崎蒸馏厂时少很多。竹鹤的梦想当然还是“做日本真正的威士忌”,但他深知,威士忌漫长的酿制工艺,特别是入桶后的熟成,无论如何也要六到十年,而在新酒装瓶上市之前,公司需运营。彼时,果汁工业正在上升期,作为一个权宜之计,或许可解燃眉之急。基于在苏格兰的经验,竹鹤这次把目光投向了“理想乡”北海道。经过反复考察和审慎的比较,最终把蒸馏厂的厂址定在了北海道中西部的余市町,“因为那里冬天虽冷却不至于严寒,夏天则因靠近日本海而比较凉爽,再加上土地便宜,又是苹果产地,这些都是纳入考量的主要因素”。

对这个选址方案,最高兴的是丽塔夫人,她觉得“简直像是回到了苏格兰一样”,完全没有违和感。应该说,这也是 NIKKA 走向成功的重要条件之一。威士忌固然不是农作物,但作为用麦芽和谷物酿制的“生命之水”,“风土决定论”也并非全是无稽之谈。

余市蒸馏厂建成六年后的 1940(昭和 15)年 6 月,终于发布了第一号产品:稀有老日果威士忌,酒标印作“Rare Old NIKKA WHISKY”。透明的长方形酒瓶,颇像大号香水瓶,玻璃表面交叉镂刻着一道道斜线,看上去像是由凸起的菱形水晶块制成,透过复杂的光折射,瓶内的琥珀色酒液更显质感。这款纯麦芽威士忌,从酒体的味道、品质到酒瓶、酒标,都相当惊艳,完美实现了竹鹤的创意。说到市场对这款酒的接受度,那不是高和低的问题,而是你在市场上根本见不到,一出厂便被军部包圆了。

1940 年 6 月,Nikka 发布第一号产品:稀有老日果威士忌,酒标印作“Rare Old NIKKA WHISKY”。

说到这一层,似有必要稍作展开。日威在走出混沌期之后,进入伴随着经济高增长的战后成长期之前(权且称初期发展期),其实还有一个重要的推动力,那就是战争特需。但出于某种心理,这个因素往往是当事者和绝大多数日威史出版物倾向于选择缄口不谈,或顾左右而言他、有意无意暧昧化之的对象。在这个问题上,斯特凡这部《威士忌百科全书:日本》没有背过脸去,而是选择直视历史。

要知道,日本帝国海军很大程度上沿袭了英国海军的传统,威士忌之于日本海军与朗姆酒(Rum)之于英国海军如出一辙。实际上,很多年轻人都是在穿上士官制服后才头一次品尝威士忌酒。斯特凡写道:

毫无疑问,战争无疑是一场令所有人元气大伤的灾难。但事后看来,两家公司都获得一定程度的好处。因为受军队直接管辖,他们都有特权拿到原材料等物资。大麦在战争期间可是一种稀缺资源,但寿屋和日果都能获得稳定的供应。还有就是军队对威士忌的需求非常大。甚至有专门为军方生产的限定品,比如寿屋于 1943 年推出的船锚牌威士忌(Ikari-jirushi Whisky)。根据日果的说法,海军几乎是包销了他们家的威士忌,以至于市面上完全见不到他们的产品。

“老日果”甫一出厂,NIKKA 即被海军接管。1944 年 11 月,又划归陆军,“导致了老客户海军与新主管陆军之间的角力”。但鹬蚌之争,渔翁得利,甭管公司划归谁管辖,只要能确保特种战略物资(大麦、谷物、酵母和酒桶)的供应,且产品负责包销,客观上便可确保新酒研发不中断,酿酒商何乐不为?庇护加管制,恩威并施,这其实就是战时统制经济的奥秘,经济学家野口悠纪雄称之为“1940 体制”。实际上,这种体制一直延续到战后,特别是在美国占领时期,也释放了举足轻重的影响。

利用这种特殊的体制优势,加上对日本税法的反手利用(税法经 1940、1943 和 1944 年几次修改,对威士忌等烈酒的制贩构筑了严格的分级管理体系),寿屋开发了一系列低度、生产周期短,但更适合日人口味的新酒,同时也为驻日美军调制“正宗”口味的高度酒,在市场上一骑绝尘。相形之下,NIKKA 则比较保守,基本无视第三级威士忌(酒精度 37—39%)的巨大市场诱惑,始终执着于“真正”的、第一级(酒精度 43%)威士忌。

鸟井和竹鹤同为日威史上不世出的并世双雄,但“日威之父”的美誉却为竹鹤所独享。对此,我个人是理解的:鸟井是商人、职人合体,但竹鹤更像是纯职人,是“稀代的创意者”。对竹鹤来说,威士忌酿造与其说是为市场提供产品,毋宁说更接近职人的创作活动。他在回忆录中写道:

制作威士忌的工作,对我来说,就跟恋人似的,再苦再累,都不会感到任何苦与累。我反而乐在其中,干得既投入,又开心。

鸟井和竹鹤同为日威史上不世出的并世双雄,但“日威之父”的美誉却为竹鹤所独享。

无论如何,从战时到战后初期,寿屋和 NIKKA 都拥有不止一间蒸馏厂,产出了一批名酒,且保有各自的原酒储备,为实现战后高增长期的跨越式发展奠定了基础。尤其值得一提者,是寿屋推出的两款调和威士忌品牌:一是 1937 年发售的三得利角瓶(Santory Kakubin),另一种是三得利老牌(Santory Old),1950 年发售。前者 40 度,按税法属于第二级威士忌,但口感清爽,颇适合日人特有的各类稀释品饮方式,特别是对嗨棒(HIGHBALL)的普及,起到了“播火者”的作用。老牌 43 度,公认是一款高品质、口味纯正的酒,对日威成为“国民酒”功不可没。查阅手头的资料,仅 1980 年度,便售出 1240 万箱(一箱12瓶),别说日威史,就是在世界威士忌史上,也是空前的记录。

1937 年,寿屋发布三得利角瓶。

1950 年,寿屋发布三得利老牌(Santory Old)。

老牌的包装显然是受了苏威“老炮”欧伯威的启发,酒瓶也是深咖啡色玻璃,造型浑圆憨萌,但更日系,绰号“达摩”。说起日人对达摩的眷爱,那真是无底限,关于达摩的各种广播、电视广告曲、广告词,简直多了去。在小津安二郎的封镜之作《秋刀鱼之味》(1962)中,几个已毕业多年的上班族开同窗会叙旧,老师(东野英治郎饰)应邀出席。酒过三巡,老师先告辞。站起来正要离席的当儿,弟子说“等一下,您带上这个”,说着便把达摩往恩师怀里杵。老师见状挺高兴,说句“啊,是嘛”,便作势接过达摩。众弟子虽异口同声地说“拿去,拿去”,却死活不肯撒手……小津自己就是达摩粉,通过硬广植入的场面,暗示了上品日威的价值,为昭和三十年代的中产生活增添了一个生动的注脚。

嗜饮达摩者,当然不止日本人。1966 年,法国哲学家保尔·萨特携波伏娃访日,在东瀛各地演讲、对谈、游历,为期一个月,日方提供的口粮酒是达摩。老萨颇中意,每餐必干掉三杯双份(double),回房间后跟波伏娃接茬喝。萨特伉俪的陪同是萨著的御用日译者朝吹登水子。几天下来,朝吹见老萨太不节制,一方面担心他的身体,另一方面也怕第二天的行程受影响,在送伉俪回酒店房间后,故意把老萨带回来的开了封的达摩偷偷带走。翌日早上,去酒店接人时,朝吹一准会受到老萨的质问:“登水子小姐,您昨晚又把酒瓶给拿走了吧?”待访日各项行程圆满结束,朝吹送两位到羽田机场。临别之际,朝吹问萨特:“我下次去巴黎,给您带什么礼物好呢?”话音未落,老萨当即接口道:“DARUMA(日语,达摩)!”

三

在日本经济的高度增长期,威士忌不仅是社会经济活动的“润滑油”,其渗透力之强,有时甚至会触及政治。威士忌酿造涉及大麦谷物等粮食贸易,各类木材熟成桶的加工和运输,在酿制过程中需消耗大量的优质水,可以说其本身便构成了一个产业。成酒的装瓶与贩售还不是产业链的末端,连大都市的酒吧业和下酒小零食加工业都被带火。就日威而言,细加研究会发现,这个产业的从无到有、由小而大,包括极盛而衰和衰落后再度崛起的叙事,不但与日本的现代化进程同步,其增长曲线几乎与日本经济消长的轨迹相重合,这点颇耐人寻味。

1952 年 4 月,日本签署“旧金山合约”,实现了对国际社会的复归。翌年,几乎与韩战结束前后脚,日本第一家超市纪之国屋(Kinokuniya)在东京市中心的青山开业。东京闹市区到处可见新开业的酒吧,洋酒销量骤增。从五十年代后期开始,日威生产步入高增长轨道,一路高歌,取得了长足的发展。不但三得利和 NIKKA 公司各自新建了更大、更环保,也更梦幻的蒸馏厂(如三得利有白州、知多和大隅蒸馏厂,NIKKA 则有宫城峡),麒麟-施格兰、坚展实业、笹之川酒造、本坊酒造等酿造商也纷纷上马新蒸馏厂。七十年代,日威进入战国时代,轻井泽、长滨、厚岸、安积、秩父、静冈、津贯、冈山、嘉之助……据《日本威士忌年鉴 2023》(Japanese Whisky Yearbook 2023)提供的数据,目前,日本既成威士忌蒸馏厂共 76 处,从北海道至冲绳,覆盖整个列岛。

三得利系“白州”单一麦芽威士忌

Nikka 出品的“宫城峡”单一麦芽威士忌

三得利系单一谷物威士忌“知多”

日人对威士忌的迷恋真是不分年龄、性别和职业、阶层。尽管后来在总量上被排山倒海的啤酒超越,但倘若以价格来计算的话,说威士忌与啤酒共享“国民酒”的名头,怕不为过。如 1983 年度,全国共消耗了 3 亿 8000 万升威士忌。彼时日本尚未步入老龄化,如剔除法律禁止饮酒的 20 岁以下人口,人均威士忌消耗量委实惊人。在这种情况下,威士忌文化渗透到从政治到国民生活的方方面面,毫不足怪。

出身于新潟县家畜商家庭的田中角荣,是日本历任首相中唯一没有大学文凭的实力派党人政治家,被称为“今太阁”。新潟是日本数一数二的优质稻米产地,田中自然嗜饮日本酒。其实,包括啤酒、红酒、白兰地和中国白酒在内,田中是样样拿得起,来者不拒,日本政治记者认为他顶善于“在推杯换盏中掌握人心”。

1963(昭和 38)年夏天,田中在池田勇人政权时首次入阁,出任大藏相。走马上任之初,便通过佐藤荣作的引荐,前往湘西海岸的大矶,拜会自民党第一大佬、“1955 体制”的总设计师吉田茂。一见面,田中便献上伴手礼——一幅良宽的字。吉田心情不错,问道:“是真货么?”田中说:“从价格来判断,我觉得应该不错。”吉田笑了笑,接着说:“这个吧,其实分人。攥在你小子手里,真货也成了赝品。搁我这儿呢,即使是赝品,也会变成真的。”说着,便差人上酒:苏格兰欧伯,喝法是水割。虽说是水割,但相当浓,一杯差不多得有双份的一倍。然后,大口闷。后来,田中跟佐藤聊起去大矶拜码头的情况。佐藤正色道:“得,只要拿出那个(指欧伯威——笔者注)来就齐活了,看来你小子是被相中了。”据说,从那以后,田中的口粮酒便换成了欧伯威。三个半世纪前的苏格兰寿星老帕尔,也成了自民党“保守本流”的吉祥物。

吉田茂、田中角荣的最爱:Old Parr(Silver)。

不仅如此,在自民党金权政治甚嚣尘上的时代,威士忌甚至成了党总裁选之际,根据政治献金的多寡来预估选举实力的指标。可即使在那个时代,政治献金也是不宜摊在桌面上公开聊的禁忌。于是,便有了一套隐语:说候选人可从两个派阀那里得到资助,叫 NIKKA(日语发音像是“2”);能从三个派阀得到资助,叫 SANTORY(日语发音与“3”近似);如能从党内所有派阀都拿到资助,那就是 OLD PARR(日语读音很像“all”)。随着日本法治的进一步完善,后出台了《政治献金规制法》,金权政治受到法律的制约,昔日的黑话如今已成死语。不过,永田町人士和大报的番记者(即跑政治口的记者)对此应不陌生。

金权政治的秘密,在于所谓政、官、财三界雨露均沾、利益共享的“铁三角”结构。政界如是,财界岂甘人后?在高增长期,三得利开发的托里斯酒吧(Torys Bar)遍布全国,堪称英式 Pub 的日本版。每当夜幕降临,里面坐满了西装革履的上班族,每个人都可以用交际费或太太给的零花钱,尽情地与同事推杯换盏、交换情报,跟妈妈桑和女酒保讲个段子,调几句比较“卫生”的情。哪怕是刚入社未久、脸上稚气未脱的愣头青,只要端一杯角瓶嗨棒也能表演某种成熟感,课长喝老牌,部长喝 RESREVE,进入董事会的老炮喝 ROYAL……三得利公司真是把上班族文化这事儿给琢磨透了。

昭和中后期,遍布日本全国一线城市的三得利托里斯酒吧。

日本酒吧均提供存酒(Bottle Keep)服务。消费者上次喝剩的酒连瓶存在店里,下次来时取出接茬喝。每只酒瓶的脖子上都挂着一张名牌,上面写着田中主任、小森课长、工藤部长等,绝不会混淆。入夜,趁打烊之前,丰田公司的销售员会溜进来,猫在屋角的座位上,随便点一杯廉价的碳酸饮料,然后伺机溜到存酒的架子前,用笔在手帐上抄存酒牌,看有没有落下什么新名字。日本是企业社会,每个街区的托里斯吧对应的就是那几家公司,田中、小森、工藤们是在哪间公司拿薪水,丰田销售员门儿清。他们抄完名牌,回到座位上,会对着表格升级数据。表格有几种,分别是 CARINA LIST、CORONA LIST、MARK Ⅱ LIST、CROWN·CENTURY LIST 等。丰田小哥知道,酒格直接对标车格:一般主任、係长一级只能开卡琳娜;课长开辆科罗娜就觉得自个很拉风了;部长开马克 Ⅱ;到了专务、社长的级别,多配有专职司机,那可就是皇冠、世纪级坐骑了。

这种文化在 1985 年终于走到了尽头。整个泡沫期,日人的口味越来越清淡,无论威士忌还是香烟,只要在包装上打出“Light”“Super Light”,或日文“轻柔”“滑顺”等宣传语,便能大卖。“轻”(Karui),成为有文化、有品的代名词。威士忌市场日渐萎缩,逐渐为烧酎文化所取代。到 2008 年,日威经过连续二十五年的衰退,市场萎缩至全盛期的五分之一。战后两代日本人一向有种成见,觉得日威虽廉价、爽口,却并不是真正的威士忌,若想品鉴正儿八经的尖货,还需放眼苏美加威。然而不知不觉间,事态悄然起了变化:

2001 年 2 月,《威士忌杂志》第一次举办盲品竞赛。全球威士忌厂商共送出 293 款产品参赛,由来自爱丁堡、肯塔基和日本的62位专家对这些酒款进行评审。一只余市 10 年的单桶威士忌在日本威士忌类别中得到了最高分(7.79/10),结果这款酒也成为整个比赛中得分最高的一种,斩获当年度的至高无上奖。年度最佳威士忌不是苏威,也不是波本,而是一款日威!这个结果让很多人开始关注日本威士忌。

同一年,在伦敦举办的国际葡萄酒及烈酒竞赛(IWSC)中,轻井泽 12 年纯麦芽威士忌也拿到了金牌。两年后的 2003 年,在素有威士忌界奥斯卡奖之誉的世界威士忌大赏(World Whiskies Awards,简称“WWA”)中,山崎 12 年单桶威士忌折桂。在山崎蒸馏厂建厂 80 年之后,从那里出品的酒体,首次被打上“至高至纯”的标记。

总之,进入 21 世纪之后,日威不仅“咸鱼翻生”,且变身为国际大奖得奖专业户。不过,应当承认,真正让日威出圈的动力,是文化。2003 年,好莱坞导演索菲亚·科波拉执导的影片《迷失东京》(Lost in Translation)风靡全球。故事情结围绕一个快过气的中年明星(比尔·莫瑞饰),到日本为三得利公司拍摄威士忌广告展开。莫瑞在片中的一句广告词,顷刻间变成了大众流行语:“让放松的时光,成为三得利的时光。”(For relaxing time,make it Suntory time.)作为硬广植入的三得利麦芽-谷物调和威士忌“响”(Hibiki),成了日威家族中炙手可热的新宠,至今人气不衰。

好莱坞电影《迷失东京》剧照,植入三得利麦芽-谷物调和威士忌“响”(Hibiki)的硬广。

如今,经过泡沫经济后“失去的三十年”历练的日本,已然变成老龄社会。老龄社会的一个特点,就是慢热。明明日威已得到举世公认的资质证明,且早已出圈,成为全球一线城市中产酒柜里的藏品,但衰落的进程一时仍难以遏制。直到 2014 年,才重新反弹,而且是爆炸性的反弹。这一年,三得利公司斥资 160 亿美刀收购了美国老牌波本威士忌厂商比姆(BEAM);NIKKA 的创业者竹鹤政孝的故事上了 NHK 晨间剧场,阿政的人生要多励志有多励志,其与苏格兰妻子丽塔的爱情赚足了日本主妇的眼泪。据说当年,NIKKA 的营业额便爆增 124%。

2015 年 8 月,一瓶轻井泽(1960 年,52 年)在香港邦瀚斯拍卖行以 918 750 港币的价格落槌。同一位买家还以相当于一间日本公寓的价格 3 797 500 港币购得了一整套伊知郎的羽生扑克牌系列(54 瓶)。至于说“这两间因销售不佳而停产关张的日本小型蒸馏厂,是如何在刹那间被推向威士忌殿堂顶端的”,则没人知道答案。但一个显而易见的事实,是从那以后,日威日益资本化。

日威从衰落、破局,到再度崛起的故事,既令人唏嘘,也发人深省。依笔者的体察,如我们一而再、再而三见证过的浮世绘、日料等文化案例,如大导演黑泽明、建筑大师安藤忠雄、艺术家奈良美智和村上隆一样,先扬名海外,再反射回国内,所谓墙外开花墙内香,唯迂回路线,才是成功秘笈。没法子,日人太在乎国际评价了。

四

九十年代初期,我在位于淮河南岸的一个小城市出差。为做一个能源项目,差不多需在那里待上一个冬天。我住在当地条件最好的三星级(名为三星,实为招待所级)酒店。按我国的基建标准,淮河以南房屋无暖气,且房间内的壁挂式空调很旧,工作起来像拖拉机,动静不小,可马力不足。那个冬天是对我这个北京人的严峻考验。

阴冷潮湿,室内与室外基本同温。每天从电厂回来,需立马跳到床上,裹着被子干活。隔壁住着我的日本同事、电力工程专家黑冈先生,一位白发苍然却很健硕的长者。吃饭时,我们自然地谈起华南的冬天及防寒对策。他给我的建议,是“喝点威士忌”。我们吃完饭,各自回房间,不一会儿,黑冈就过来敲门。他带了一只印有“DUTY FREE”红字的塑料袋,里面装着两瓶小包装的酒和一些“抓头”(小零食),我知道那些都是从成田机场免税店采购的物资。酒是尊尼获加红牌和山崎,有无年份我都忘记了。只见他从写字台的茶盘上取出两只中国人沏茶用的带盖茶杯,往每个杯里,倒了差不多双份的山崎。然后,他竟然拿起酒店提供的暖水瓶,往每只茶杯里兑了满满一杯开水。登时,酒香四溢,混合着大麦的味道,满房间的潮霉味被迅速置换。趁热抿一小口,感觉劲儿不小,但不是白酒的那种猛刺劲,而带一种绵柔感,口中有回甘。更要紧的是,开水是媒介,一口喝下去,感觉热量瞬间就传到神经末梢,寒意顿消。后来,每天晚上如法炮制,边喝威士忌边写出差报告。那是我的威士忌启蒙。

差不多十年后我才知道,彼时的喝法,虽然是用中国式茶杯的野路子,但其实是热水割(OYUWARI),是有“章”可循的。当我悟到这点之后,我对威士忌酒的敬畏又深了一层。我不止一次在内心点赞,真是好有文化。回首日威史,我不禁再次平生感慨:多亏一个半世纪以前,日人与苏格兰威士忌邂逅,我们才得以品味如此绵醇曼妙的上品威士忌,才有了回望日威百年历程的由头,并从中生发种种思考,这实在是大有裨益的。

世界上有那么多烈酒,为何日人当初偏偏受到威士忌的强烈诱惑?窃以为,除了其作为酒精饮品的独特香味,十足的劲道和啜饮后通体舒泰、却不至酩酊大醉的“酌后感”,文化是一个重要因素。而文化的一个基本特性(或曰前提),是复杂。只有足够复杂,才不易掌握,富于挑战性,且不易被山寨、剽窃。日人爱复杂的东西是出了名的,从奇技淫巧的器具,到构思精妙、情结跌宕起伏的长篇小说;从结构繁复、视觉完美的电玩,到设计上穷尽一切细节,如迷宫般致幻,功能性无敌的城市综合体,不一而足。传奇的威士忌鉴赏家、作家查尔斯·麦克莱恩(Charles MacLean,MBE)尝言,“威士忌是世界上最复杂的酒精饮料”,诚哉斯言。单以麦芽威士忌为例,入料、制麦、糖化、发酵、蒸馏、熟成、装瓶,遑论熟成桶的制作材料和工艺,单桶以外的酒还需过桶。调酒师在调酒的过程中,为调制出既保有蒸馏厂独特的调性,又符合量产标准的味道,真是精确到“一滴便足以改变一切”境地。造物做到这个份上,确实已超出了纯技术的边界,只能从文化的维度来评价。

既然是文化,便不会是一朝一夕生成的,而是其来有自、代代传承的结果。举个例子,单说日威的喝法,这本《日本威士忌全书》就给出了八种品饮方式,而笔者手头的日威工具书中,多者列出了十种以上。除了上文提到的热水割,嗨棒也是日人的文化。中国的日威品鉴者,往往想当然地以为这是战后,甚至是高增长期兴起的文化,其实是“古已有之”,日威史初期就有了,早在战前便已生根。如《小津安二郎全日记》中,1934(昭和9)年1月10日载:

早晨,乘坐快车到东京。

商讨实际演出时的角色安排,与厂长见面。

傍晚时分,与野田、佐佐木恒、清水、井上和山中前往横滨。

安乐园→马斯科特→第三 kiyo 宾馆。

日本酒→嗨棒→啤酒。

本文作者藏《小津安二郎全日记》,田中真澄编,Film Art 社 1993 年 12 月初版。

严格说来,寿屋在战时和战后初期推出的托里斯调和威士忌,也是嗨棒的变种。

1956 年 4 月,寿屋第二代掌门人佐治敬三决定发行一本企业内刊《洋酒天国》(Yoshu Tengoku),初衷是做一本“关于洋酒和有趣事物的教科书”,内容有趣又益智,也不排除软色情要素。佐治敬三是发行人,只负责出钱,内容的编辑全权交给两位作家——开高健和女小说家山口瞳去打理。开高健原本就是超级威士忌控,且精通外语,见多识广。俩人整合文坛资源,约了很多名家写手,受众增长很快。原本每期只印 20 000 册,放在遍布全国各大城市的托里斯酒吧里供消费者免费取阅,结果一不小心出了圈,盛期时每号发行 24 万册。杂志有两则长年的公益广告,颇有影响:一是开高的创意,比较人文,“我只想活得更有人味”;另一个是山口关于生活方式的提案,比较具体,落在实处,“喝托里斯,去夏威夷!”。要知道,那可是战后初期,日本刚刚恢复主权。如此生活提案,真是打到了中产阶级的七寸上。以至于后来连佐治老板也坚信,“我们销售的不仅仅是产品,还包含了当下的生活方式”。《洋酒天国》作为一份成功的企业内刊,也成了日本大众传媒的研究案例,其影响力恐怕只有资生堂的内刊《花椿》(Hanatsubaki)才有得一比。

1979 年,竹鹤政孝去世。经过二十年的酿制和熟成,NIKKA 公司的竹鹤 12 年(PURE MALT Whisky)开始发售,660ml 装,仅售 2450 日元,大大低于他社的价格设定。据说,这是公司高层根据竹鹤“想让更多人喝到纯正的威士忌”的遗愿而制定的价格政策。价格如此亲民的上品酒之热销,可想而知,屡屡卖到库存断货,生产赶不上销售。但断货不是因为酒液不足,而是瓶栓的问题。这款酒,是竹鹤生前就关照过的、代表 NIKKA 公司最高水准的尖货,连瓶栓也遵照竹鹤的指示,用酒液熟成时使用过的、失去了活性的原装木桶材料加工而成。殊不知酒液装瓶易,但加工瓶栓难,很多工序都是手工作业。可 NIKKA 公司宁可延长销售期,也绝不会降低标准,使用替代性廉价瓶栓,打发消费者。必须看到,日威之所以能在 21 世纪实现“U”字翻转,与这种对企业文化的坚守也不无关系。

“竹鹤”单一麦芽威士忌,是代表 NIKKA 公司最高水准的尖货。

倏忽百年,往事如昨,日威的历史和文化是说不完的。在 21 世纪二十年代之后,日威仍有很多面向值得人们去关注、研究,如蒸馏厂的绿色环境对酒体的影响;如熟成桶的材质问题,从理论上,日本丰富的森林资源蕴藏着无限的可能性;如日威包装(酒瓶和酒标)的日系美学研究;如酒吧文化与日威品质和口味的关系,大作家、《威士忌世界地图》一书的作者戴夫·布鲁姆(Dave Broom)说,“世界上最棒的威士忌酒吧在日本”。凡此种种,不一而足。

位于东京港区南青山的 Tokyo Whisky Library,收藏 1200 种威士忌。

这本板砖似的大书,显然是抱着“一网打尽”式的学术野心,聚焦各种历史和现实问题,其写法却是去学术性的,寓历史文化于故事之中,且富于视觉性,完成度相当高。译者本身就是日威达人,译笔晓畅。作为国内第一部系统性的日威研究专著,我期待本书的出版,能起到一种承前启后、承日启中的“链接”作用。日威史的研究本身亦需传承,而更重要的是,日威文化可否“拿来”,为我所用呢?因为就连外行的笔者也看到,疫情三年,中威也开始暗中发力。权当抛砖引玉。