韩东育:带血的黄马褂

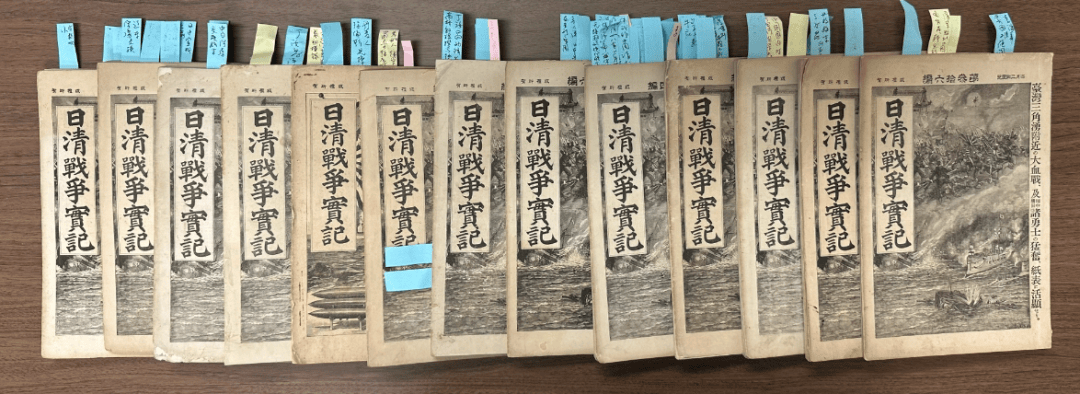

一八九五年三月二十四日,李鸿章在日本进行甲午战后谈判时遇刺。关于这次遇刺的细节,很多研究都有涉及,本文依据的是京都“日文研”馆藏、发行于明治二十七-二十八年(一八九四-一八九五)的稀见战时杂志——《日清战争实记》所记,这是事件发生后原初的报道,翔实可信。报道中李鸿章处变不惊的慷慨之气,确为时人景仰。由此引发的各方表态,固然有文明立场上的外交谴责,但也不可忽略受欧洲内部的国际关系和欧亚关系格局影响的权衡考量。后人面对李鸿章这件“带血的黄马褂”,是否还会记起光绪当年战败后“研究实力,勿务虚名”的心志?

文: 韩东育

有位安徽朋友说:“要了解中国近代,就不能不来安徽;来安徽,便不可不见李鸿章。”话虽有些绝对,但我在庐州故地上最想瞻望的,的确是与“大清帝国钦差头等全权大臣太子太傅文华殿大学士一等肃毅伯直隶总督部堂李鸿章”有关的历史痕迹。说“瞻望”,是因为李中堂在清末一连串失败外交中,总是主动或被动地挺身于折冲樽俎的最后战场;说“中堂”,则是因为除了那段充满悲情的历史需要人们去善待外,我还从当地人对李氏不离嘴角的“背锅侠”戏称中,隐约听出了一丝怨艾。

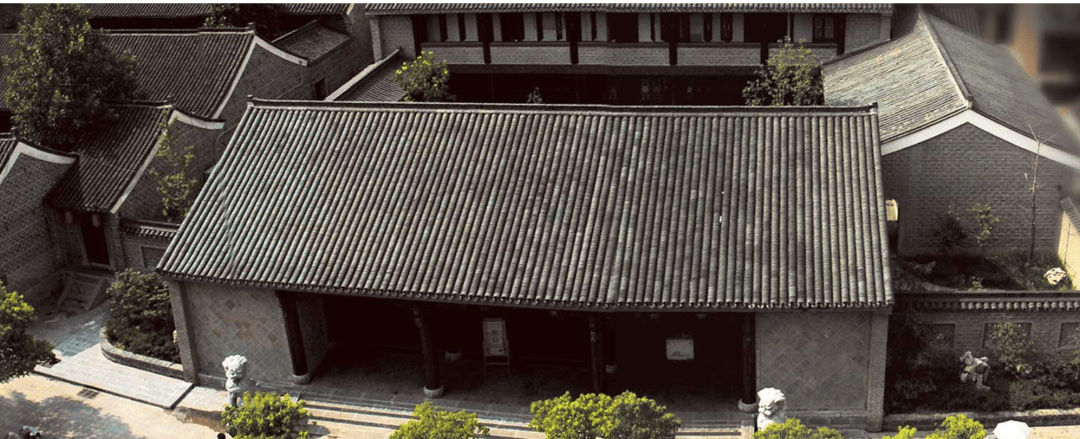

李鸿章一九〇一年在北京去世。其留在老家的遗物,多集中在合肥市合裕路旁的“享堂”里。享堂由李氏家族兴建于一九〇三年,建成当年,晚清军政重臣将李鸿章灵柩运抵安葬于兹。据说,因其归葬故里时由水路经巢湖入南淝河至此,故后来有官员祭祀时亦均由水路上岸。享堂坐南朝北,门前高大的石牌坊上,刻有光绪皇帝在李鸿章七十大寿时所赐“钧衡笃祜”四个大字。整个享堂,由墓园区、享堂区及仓房三部分组成。因与宋包公墓和明代蔡国公墓相距仅数百米,故当地还流传有“一里葬三公”的说法。

李鸿章享堂(来源:lihongzhang.org.cn)

二〇二三年九月二十四日上午,我与安徽大学的几位朋友来到了享堂。一行人接武敛衽,踧踖拾阶,屏气似不能息者。心情本固紧张,而此时享堂正殿内,偏又有一个特制的玻璃橱以出人意表的形态迎面闪现:紫檀木橱里陈列的,居然是一件左襟上染满了发黑血迹的明黄色衣物!这,应该是甲午战后李鸿章赴马关谈判时遭日本暴徒行刺后所留下的血衣,坊间所谓“带血的黄马褂”是也;但据我所知,原本陈列于此的黄马褂,其实早已在一九二八年的战乱中不知所终——《大公报》一九三五年三月三十日的《〈马关条约〉之血衣》一文,已较为详细地记录了这件事。然而,我又深深地理解享堂推出这款仿制品的心情和意义。

法国肖像画家吉恩·巴蒂斯特·古斯为英国《名利场》杂志所绘的《李》肖像画,图中的李鸿章身着黄马褂(来源:librarycompany.org)

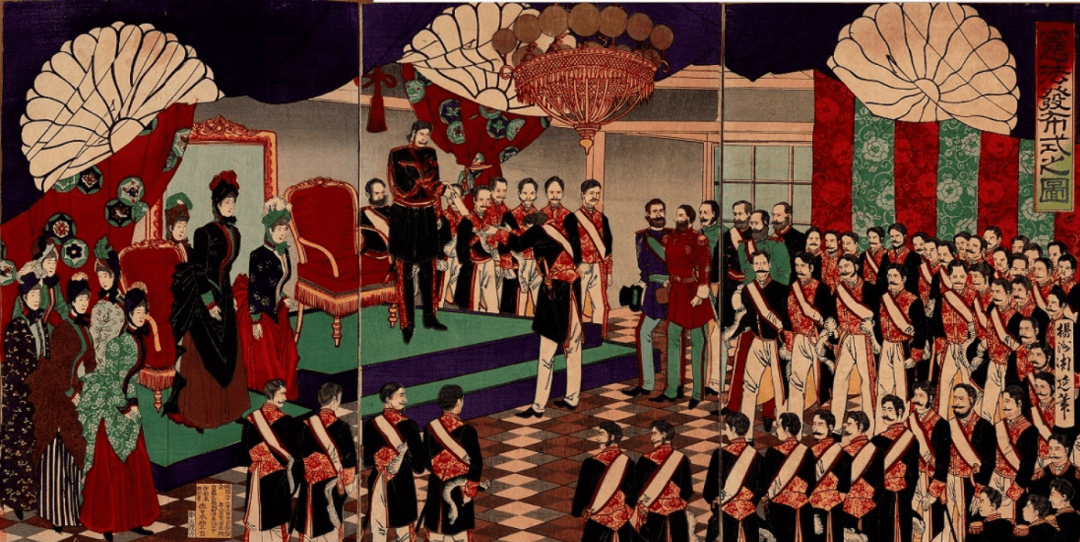

回想西方来袭之初,清廷觉得比起大清国“体”,中国只是在“用”上出了点技术性或招法性问题,于是,“船坚炮利”意义上的“洋务运动”,竟倏忽间呈举国跃进态势。然而,作为“甲午战争”第一远因的“长崎事件”(一八八六年,亦称“镇远骚动”和“长崎清国水兵事件”。时有镇远、定远、威远、济远四军舰齐至长崎,致使清兵与当地警民冲突,互有死伤),不但在军纪和实力上暴露出北洋水师的“虚骄”隐患,也严重刺激了日本兴水师以争东亚的“野望”。在东西方早已经“道出于二”并且事实证明只有近代化才有未来的情势下,清末中国“中学为体,西学为用”的“体用不一”原则,已无法不导致社会失序、权力再分、体制坍塌、中原逐鹿和价值崩解乱局,而应对这些乱局的系列改革之所以会先后呈现为“洋务运动”“戊戌变法”“北洋新政”“辛亥革命”“五四运动”“国民革命”和“共产革命”等事件链,正反映了招架西学时的应对维艰。与此不同,刚刚脱胎于德川封建时代的明治政府,虽然也拖着上一个时代的长尾巴,但其同时并进的“三大政策”——代表政治正义性的“富国强兵”、代表价值正当性的“文明开化”和代表工商勃兴的“殖产兴业”,则明显突出了日本在努力追赶近代化路途上“毕其功于一役”的雄心,也似乎在形式上完成了“体用不二”的制度设计。这中间,被误读为意义没那么大的“殖产兴业”,反而引人瞩目。有统计显示,在第一次鸦片战争发生前约二十年,清朝的 GDP 状况非但不差,甚至还高居全球第一(Angus Maddison,“Shares of the Rich and Rest,in the World Economy: Income Divergence Between Nations,1820-2030,” Asian Economic Policy Review,No. 3,2008)。然而,这一针一线缝出来的第一,已难掩其农业文明的性质。这意味着,在惊叹于“日本蕞尔岛国,其地十八万方里,当中国之一蜀,而敢灭我琉球,剪我朝鲜,破我辽东,跞我威海,虏我兵船,割我台湾”(康有为:《日本书目志》)之倭祸烈度时,产业文明的巨大冲击力已断断不可或忘,尽管为了赶上西方并凌驾于东亚各国之上,明治政府在尽可能快地将自己变身为“近代国家”时的许多想法和做法,显得滑稽可笑:“那些嫌恶自己过去和它的价值的人,鼓吹全盘接受外国的东西,他们说:‘日本必须再生,以美国为母,法国为父。’来源于当时盛行的社会达尔文主义的学说,建议日本人应该通过异族婚姻吸取高级的血液流入自己的血管。这种建议居然得到像井上和伊藤这样高层政治人物的短暂支持。日本语言的改良,甚至于作废,也被认为是‘进步’的需要。狂热地采用西方办法,使他们攻击日本过去的一切。日本的政府、艺术、文学、哲学都被认为是愚昧无知、野蛮文化的产物。对许多人来说,西方的做法成为不可抗拒的时尚。他们劲头十足地穿上西服,戴上西式帽子,留起头发,戴上手表,撑上伞,学着吃肉……”(霍尔:《日本:从史前到现代》)甚至连建筑和外观看上去与近代化相逼肖的街道规划,也都悉数进行了欧洲式的模仿和移植,如银座经济区和千代田官厅街等。效果当然十分明显,随着明治政府文治武功的日趋显赫和成功变身,日本终于在不长时间内赢得了欧洲国家的重视:不但成功地修正了不平等条约,还在一八九四年七月十六日与当时世界头号帝国英国缔结了《日英通商航海条约》(简称《日英新约》)。其意义,亦如英国外交大臣金伯利(Lord Kimberley)在《日英新约》签署后的贺辞里所说:“该约之性质对日本而言,比打败清国大军还要优越得不知凡几!”(《對英談判終了ニ付衷情披瀝ノ件》,明治二十七年七月十九日,日本外务省外交史料馆编《日本外交文书》明治二十七年第二十七卷第一册)

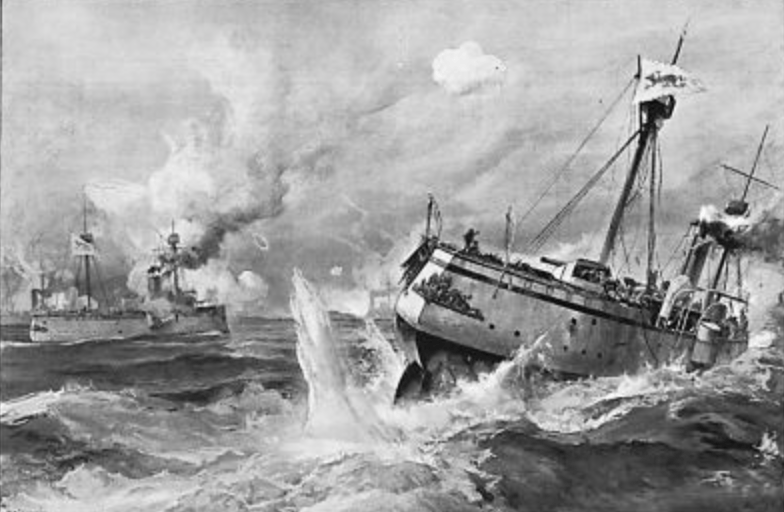

以上,庶几可看作是甲午战争爆发前中日两国的内外环境和各自的发展轨迹。一八九四年八月一日,朝鲜问题的无解终于让光绪皇帝下令对日宣战,于是,也就有了史书中的下面一段记载:“初,鸿章筹海防十余年,练军简器;外人震其名,谓非用师逾十万,不能攻旅顺,取天津、威海。故俄、法之警,皆知有备而退。至是,中兴诸臣及湘、淮军名将皆老死,鲜有存者。鸿章深知将士多不可恃、器械缺乏不应用,方设谋解纷难;而国人以为北洋海军信可恃,争起言战,廷议遂锐意用兵。初败于牙山,继败于平壤;日本乘胜内侵,连陷九连、凤凰诸城。大连、旅顺相继失,复据威海卫、刘公岛,夺我兵舰,海军覆丧殆尽。于是议者交咎鸿章,褫其职;以王文韶代督直隶,命鸿章往日本议和。二十一年二月,抵马关;与日本全权大臣伊藤博文、陆奥宗光议,多要挟。鸿章遇刺伤面,创甚,而言论自若,气不少衰;日皇遣使慰问、谢罪。卒以此结约解兵,会订条款十二;割台湾畀之,日本悉交还侵地。七月,回京,入阁办事。”(赵尔巽等撰:《清史稿》卷四百十一)然而,《清史稿》的书写显然过于简单。《日本外交文书》的繁复记录显示,因甲午战争北洋水师惨败,李鸿章遭到了朝廷大臣的群起攻讦。于是,关于由谁负责战后对日谈判问题,中方最初派去的是负责外交事务的张荫桓,竟因日本首相伊藤博文借口授权书没有“全权”字样,而被退了回去,并指名请李鸿章前往“谈和”,这才让清廷眼中的“罪臣”一下子又变成了全权受命大使。不过,也有人披露了事情的另一面:“清军屡败,其国士民皆群起而归罪于李鸿章,是以李氏势力大衰。然清政府进退维谷,不得不依李鸿章也。”(桥本海关著,吉辰校注:《清日战争实记》)那一年,李中堂已高龄七十有三。

描绘明治二十二年(1889 年)《大日本帝国宪法》颁布仪式的浮世绘(来源:library.metro.tokyo.lg.jp)

经一八九四年平壤、黄海和一八九五年二月的威海卫战役,北洋水师已全军覆没。在清不得不接受谈判的情况下,战争其实并未结束。这意味着,三月份抵日的李鸿章,面临的是一个须继续凭实力说话的讨价还价困局。马关谈判桌上摆出的,也正是日军进攻北京之门户天津等地以增加谈判筹码的架势,狮子大开口,完全不出意料。这也是谈判一开始,伊藤博文便疾速向李鸿章抛出“赔款三亿两白银”以及等重磅条款,“割让台湾和辽东半岛”“确认朝鲜独立”并声称如清朝不允便继续打下去的原因。李鸿章震怒无奈,或横眉以理,或示弱以情,希图日本顾及国际通则和东亚伦常,知难而退,降低条件。然而也就在此时,一个意想不到的事件发生了。

黄海海战中“致远”舰沉没情形(来源:dangshi.people.com.cn)

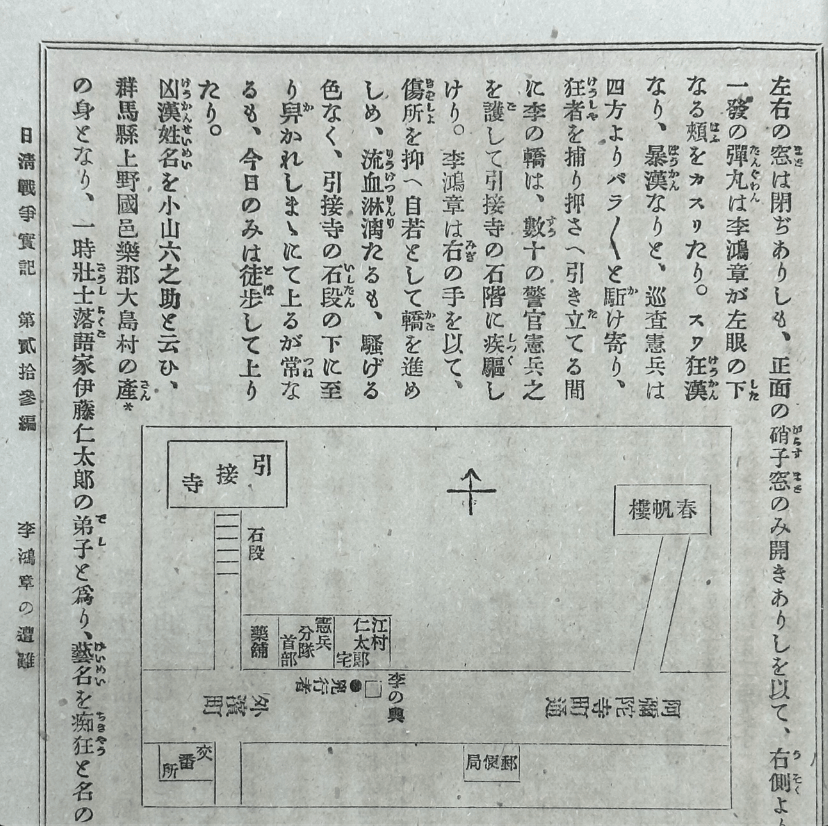

京都“日文研”馆藏有一套发行于明治二十七至二十八年(一八九四至一八九五)的稀见战时杂志——《日清战争实记》。它最早记录了李鸿章遇刺的大致经纬,还画了一张示意图:“三月二十四日午后三时,清国媾和使节李鸿章乘轿,李经芳、罗丰禄、马建忠、伍廷芳等乘人力车,离开旅馆引接寺后进入谈判地点春帆楼。算起来这已经是第三次会面了。李鸿章和往常一样,戴着金丝眼镜,身着高贵的天鹅绒上衣端坐在那里。待李氏等人与我方全权大使讨论了约一小时十分钟后,李氏等拟起轿返回,准确时间为四时二十分。然而,当一行人通过阿弥陀町,又途经外滨町邮局到外滨町二十番地江村任太郎店铺时,却刹那间遭遇了凶杀事件!原来,一个‘狂汉’忽然闪现,并对准李鸿章持枪射击。”“弹丸擦破了李鸿章的左眼下脸颊。在巡逻宪兵大喊抓住狂汉、暴汉,从四面八方赶到并制服了行刺者时,李氏的轿舆则在数十名警官宪兵的护持下疾驱至引接寺附近。李鸿章以右手抚按伤处,神态自若地指挥轿舆行进,虽鲜血淋漓,而面色未改。至引接寺石阶,乃拾级而上,状貌不异于常。”(《李鴻章の遭難》,《日清戦争実記》第弐拾参編,東京:博文舘,明治二十八年四月七日)这一来自李鸿章遇刺现场的最原初报道意味着,后来日本学者川崎三郎的《日清战史》与脱胎于此的桥本海关《清日战争实记》等载录文字,均为上述内容之复述复制;而“李以手掩疮口血,出驾轿而还引接寺旅馆,神色自若,徒步登阶入内”(桥本书,365页),“他被刺后‘立即以右手的长袖掩住伤口,并无震惊的神色,态度泰然自若’”,“总督没有被枪击吓住,而是端坐不动,冷静地要一个轿夫给他手帕来止血”(吉辰:《昂贵的和平:中日马关议和研究》),以及《清史稿》所载“鸿章遇刺伤面,创甚,而言论自若,气不少衰”云者,亦均不过是对《日清战争实记》的转述或细节补充。

《日清战争实记》(部分)

然而,这已足够引发人们的感慨。梁启超道:“刺之明日,或见血满袍服,言曰,此血所以报国也。鸿章潸然曰:‘舍予命而有益于国,亦所不辞。’其慷慨中愤之气,君子敬之。”这段话,大概便是坊间所传李鸿章所谓“此血可以报国矣”之豪言的由来,尽管“或”“曰”二字已表明原话并非出自李本人之口;又,民间所谓“李鸿章挨一枪,给大清省一亿”云者,盖亦来自“日皇及举国臣民,同深震悼。遂允将中国前提出之停战节略押画。口舌所不能争者,借一枪子之伤而得之”的说法(明治二十八年四月一日,日本最早提出《媾和条約》之第四条为“作为军费赔偿金,清国须向日本国支付库平银三亿两”)。而下面一段话,还把一位不顾个人安危而力扶将倾之厦的护国者形象,生动地传给了后世:“当遇刺之初,日皇遣御医、军医来视疾,众医皆谓取出枪子,创乃可瘳。但虽静养多日,不劳心力云。鸿章慨然曰:‘国步艰难,和局之战,刻不容缓,予焉能延宕以误国乎!宁死无割!’”(《李文忠公事略》第八章“外交家之李鸿章”上)

李鸿章血案发生图

作为政治家,李鸿章在西方世界颇有威望,也受到过相当的好评。这在清朝整体衰败的当时,已殊属不易。有过长期中国经验的美国记者、作家、外交官约翰·拉塞尔·扬恩(John Russell Young,1840-1899)回忆说,有一次,格兰特将军曾当着他的面,对欧亚地区的俾斯麦、李鸿章等四大政治家进行了评价,结果是,“这四大人物中最为卓越者要数李鸿章”(《北米合衆国[論]李鴻章》,《日清戦争実記》第弐拾四編,明治二十八年四月十七日)。正因为如此,李鸿章遇刺的消息一经公布,世界舆论便迅速为之哗然;先前对甲午战争采取“中立”态度的欧美各国,开始纷纷谴责日本,让后者无比被动。纽约三月二十五日《先驱报》称:“日本各方面都强烈谴责刺杀李鸿章的行为,特别是在直隶总督作为客人到访的情况下。”(《西洋镜》第十五辑《海外史料看李鸿章》上)法国舆论认为,刺客小山的行为,会给和平谈判带来负面影响。在欧洲,遇到这种情况时,政府会想尽办法去缓和争执。但他们不敢保证强硬的日本政府能否以负责的态度来正确处理这件事,因为日本对台湾攻击计划的确立,也刚好与该事件同时(《小山の凶変》,《日清戦争実記》第弐拾七編,明治二十八年五月十七日)。比起上述的外交谴责,已有国家开始怀疑日本是否是“文明国”以及文明程度如何等问题。俄国一八九五年三月二十六日官报称:“惊闻‘清国皇帝所派媾和使节李鸿章遭遇狂徒枪击’讯息,欧洲深感悲痛:日本人怎么可以用手枪来侵犯神圣的外国使臣呢!犯罪者虽应受到相当的处罚,但暴行揭破了日本人的短处。它促使人们关注,日本是如何利用欧洲的武器和制度,在东亚国家以欧洲文明做外表,来掩蔽其内在黑暗的!”“如今,全欧洲的目光都集中在遥远的日本大本营邻市下关这一个点位上”,“如果日本想获得与文明国为伍的名誉和地位,除了道德上的权利外还要攫取过多的实利,那么显然,欧洲各国是不会漠视不管的”(日本外务省外交史料馆编《日本外交文书》第二十八卷第二册)。这其实是日本最不喜见到的“差评”,而且事件发生伊始,日方已经意识到从欧美人嘴里可能听不到什么好话:“狂汉小山狙击李鸿章的电报到达了欧洲,不知道他们就此事会如何逞其‘毒舌’!”可当发现英国《泰晤士报》的例外说法时,日本人竟突然眼前一亮,还特地为英人充满理解的文字打上了重点号:“不应该因一介凶汉所为就连带日本一道非难。任何国家任何地方都需要设疯人院。即便在欧洲,如此场面和如此暴行也屡有发生。”(《小山の凶行と英字新聞》,《日清戦争実記》第弐拾七編,明治二十八年五月十七日)不仅如此,在威海战役中丁汝昌谢国自尽前一周,英国《泰晤士报》(二月五日)还刊专文《清国倨傲论》,以贬华扬日的舆论,挑拨日本的灭华斗志(《清国倨傲論》,《日清戦争実記》第弐拾参編,明治二十八年四月七日発行)。如果了解到《日英新约》及英国外交大臣金伯利的约后感言,便可以理解俄国为什么要说下面这句话了:“英国与新大国日本缔结同盟,旨在掌握太平洋上的霸权。”(日本外务省外交史料馆编《日本外交文书》第二十八卷第二册)“三国干涉还辽”时英国之所以决不介入,显然还潜伏着欧洲内部的国际关系和欧亚关系格局等其他要素。

事实上,李鸿章血案发生后,首先“政治晕厥”的是日本,对国内外表态最为“到位”的也是日本。明治天皇的第一反应即相当激烈:“朕固践国际成例,以扬国家名誉,以警卫待遇清国使臣,乃命有司令勿怠弛。不幸凶徒出,加危害于使臣,朕深憾之。其犯人有司当案法处罚,无所假借。”他认为只有这样,才能“勿损国光”。接着,不但天皇遣百僚庶夫赴马关问之,皇后亦派“看护妇”二人,“赐以御制绷带”。李鸿章遇刺,对日方无疑构成了巨大的舆论甚至利益压力。这才有“日帝特诏召伊藤、陆奥两全权大臣及黑田枢密顾问官等于广岛行宫以议事,更征大本营诸将校意见,断然以无条约许其休战”等安排。于是,不但“两全权通之于李,陆奥大臣访李于其旅馆以慰之,且使参议李经芳[方]来于春帆楼,定休战条约”,也才有“三十日,两全权亦印毕,约即成”的最后谈判(桥本海关著,吉辰校注:《清日战争实记》“李传相遭难”“休战条约”)。面对差一点就让日本失去战争胜果的惊险一枪,明治维新的导师福泽谕吉甚至说凶手乃是“虽百千年亦不能忘也”的“日本国民不共戴天之国贼”,尽管其咒骂声背后的真实目的——“不以小愤误大事”,与明治天皇的想法并无二致(時事新報社編《福沢全集》第八卷)。

刺客小山丰太郎(来源:baike.baidu.com)

本文很少讨论刺客小山丰太郎。在民粹主义、民族主义和盲目排外情绪甚嚣尘上的社会氛围里,刺杀外国使节和政要,在日本早已不是新闻。正如日本各界在反思李鸿章案时都顺带会提及一八九一年五月十一日日本警察津田三藏行刺前来友好访问的俄罗斯皇太子尼古拉·亚历山德罗维奇·罗曼诺夫的未遂事件一样。对此,相对理性的陆奥宗光坦言:“当此事件传遍全国的时候,社会人士由于过分惋惜,稍现狼狈之色,我国各方公私团体的代表以及个人,纷纷来到马关中国使臣的行馆表示慰问。其在远地者,亦以电报或书信表示慰问;或赠送种种物品,日夜络绎不绝。中国使臣行馆门前,群众集如市。此种举动无非欲向内外表明一个凶徒的行为不能代表一般国民的意思。用意虽然很好,但往往因急于粉饰表面,言行不无有故意做作和虚伪之处,有失中庸之道。当中日开战以后,我国各种报纸,以及在公私集会上,对中国官民的弱点,莫不夸大其词,极尽谩骂诽谤的能事;甚至对李鸿章的身份,也痛加诋毁,发出不堪入耳之词。但是这些人,今天在对李鸿章的遇难表示惋惜时,却一变过去态度,往往说出类似阿谀的恭维言词。甚至有人列举李鸿章已往的功业,而说东方将来的安危,系于李鸿章的生死。全国到处与其说惋惜李氏的被刺,毋宁说是畏惧因此而产生的外来责难。直至昨日,尚沉醉于因战胜而极端狂欢之社会,今日恰似陷于居丧的悲境。人情反复如波澜,固无是非可言,但对此种卑怯行为不能不为之惊叹。”(陆奥宗光:《蹇蹇录》,伊舍石译)这意味着,刺杀李鸿章的即便不是小山,也会是中山或大山;而遍染李中堂血迹的黄马褂在不在享堂,也已不再重要。或许其实,它早已和战败后光绪皇帝那段“研究实力,勿务虚名,毋忽远因,毋延积习,事事核实,痛戒具文”等教训一道,恒存于天地人心也审也凿矣。

《蹇蹇录》,商务印书馆1929年版