王家葵谈中国古典文学中的毒药和解药

王家葵(蒋立冬绘)

成都中医药大学教授王家葵先生对本草学、药理学深有研究,除了日常的教学、研究之外,他还担任中国药学会药史本草专业委员会副主任委员,《中药与临床》杂志副主编等职务。同时,他在道教研究方面也取得了丰硕成果:著有《陶弘景丛考》,辑录、校注的数种道教文献,都收入“道教典籍选刊”。此次访谈,是去年暑期的一个访谈的继续。当时的一次闲谈中,王家葵先生聊到,《水浒》所载“蒙汗药”的“蒙汗”作用,在医学上确有根据。由这个话头深谈下去,就有了一篇《王家葵谈中国古典文学中的药物》。可惜的是,当时竟然没有涉及“毒药”和“解药”这个话题。今年夏天,我们弥补上了这个遗憾。

采访︱郑诗亮

很高兴能在去年和您谈完古典文学里的药物之后,今年继续有关“毒药”的话题。能否请您首先定义一下,什么叫“毒药”?

王家葵:说到“毒药”,首先明确一点,我所谈论的“毒药”,就是毒理学(toxicology)所定义的毒药:在一定条件下,以较小剂量进入机体就能干扰正常生化过程或生理功能,引起暂时或永久性的病理改变,甚至危及生命的化学物质,此即通常意义的毒药(poison)。

为什么这样纠结呢?因为中医有一派意见认为,古代医药文献里面出现的“毒药”并不全都是指毒性,更是对药物“偏性”的概括——事实上,所谓“偏性”,本身就需要准确定义。他们常举的例句,一是《周礼·天官》“医师掌医之政令,聚毒药以供医事”,郑玄注:“毒药,药之辛苦者,药之物恒多毒。”另一句是《素问·脏气法时论》“毒药攻邪,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”,王冰注:“药谓金玉、土石、草木、菜果、虫鱼、鸟兽之类,皆可以祛邪养正者也。然辟邪安正,惟毒乃能,以其能然,故通谓之毒药也。”

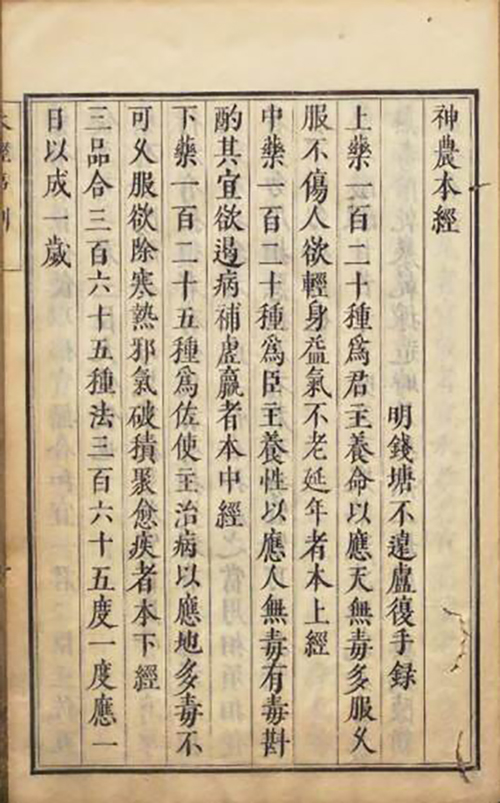

《神农本草经》明代卢复辑本

我不同意这样的看法,研究专业词汇的定义,专业文献的表述最有说服力。“毒药”是药学词汇,不妨先看《神农本草经》的意见。《本草经》把药物分为上中下三品,毒性之有无,是分类依据之一,所以经文说:“上药无毒,多服、久服不伤人。”请注意,句中“多服”与“久服”是两个概念,多服指短时间摄入较大剂量,久服指常规剂量较长时间摄入,如果出现“伤人”的后果,对应的毒理学概念分别是急性毒性(acute toxicity)和慢性毒性(chronic toxicity)。具体使用例句,如“(麻蕡)多食令人见鬼狂走”,“(刘寄奴草)多服令人痢”,“(白垩)久服伤五脏,令人羸瘦”,“(矾石)久服伤人骨”等。

《诸病源候论》为隋代太医巢元方“奉诏所作”,是一部代表官方意见的病理学著作。该书“解诸药毒候”条开宗明义即说:“凡药物云‘有毒’及‘有大毒’者,皆能变乱,于人为害,亦能杀人。”这可以视为针对本草条文中“有毒”字样的司法解释。

因此,尽管古代本草学家对具体药物毒性判断存在若干错谬,但其所谈论的,就是符合于现代毒理学定义的“毒性”,这也是我们今天对话所涉及的“毒药”。

明清小说里面写到过很多毒药,情节往往很神奇,效果常常很惊人,这些毒药真的都存在吗?

王家葵:我们从“见血封喉”谈起吧。“见血封喉”是明清小说里面的词汇,检索一下,《镜花缘》有这样的情节:一只斑毛大虫中了猎户的药箭,“大吼一声,将身纵起,离地数丈,随即落下,四脚朝天,眼中插著一箭,竟自不动”,多九公喝彩道:“真好神箭,果然见血封喉。”转向唐敖解释说:“此箭乃猎户放的药箭,系用毒草所制。凡猛兽著了此箭,任他凶勇,登时血脉凝结,气嗓紧闭,所以叫见血封喉。”

“见血封喉”并不仅形容毒性剧烈或者毒效迅速,其实也可以是箭毒(curare)类毒药中毒的客观写照。

箭毒木(桑科见血封喉)

呼吸运动主要依靠膈肌和肋间肌收缩舒张来完成,这些都属于骨骼肌,受运动神经的调控。南美印第安人从防己科箭毒藤属植物中提取浸膏,称为箭毒,涂抹在箭簇上,用于战争和捕猎。箭毒中的主要成分是筒箭毒碱(d-tubocurarine),能够阻断运动神经与骨骼肌之间的信号传递,产生强大的肌肉松弛作用。但不同部位的骨骼肌对筒箭毒碱敏感度不一样,眼部肌肉最先松弛,然后是肩胛四肢、颈部和躯干肌肉的松弛,再以后是肋间肌松弛,出现腹式呼吸,最后膈肌麻痹,呼吸停止死亡。身躯庞大的野兽中箭以后,首先瘫软下来,数分钟到半小时左右死于呼吸抑制。在人而言,同样也是颈部肌群的松弛效应早于肋间肌、膈肌的抑制;故在受害者中毒死亡以前,能够感受并表达出因喉肌麻痹而出现的强烈窒息感,于是给旁观者留下“见血封喉”的残酷印象。

晚近医书中也提到“见血封喉”,清人所撰《外科证治全书》卷四有一条,说毒箭伤人,其中“一种是草乌膏,喂涂箭镞名射罔,人若中之,见血封喉而死”。草乌的毒性成分主要是二萜双酯类生物碱,如乌头碱(aconitine)之类,中毒者多数死于心律失常,而非呼吸抑制。植物学家把分布在两广、海南、云南的一种桑科乔木箭毒木(Antiaris toxicaria)称作见血封喉树,这种植物茎干、枝叶等都含有乳白色汁液,当地人也用来涂抹箭头,射杀野兽。但箭毒木所含毒性物质为强心苷(cardiac glycoside)结构,也是心脏毒性,似乎不会出现“见血封喉”的效应。如果“见血封喉”确实是对毒理效应的客观描述,相关物种还有深入探究的必要。

刚才您提到“射罔”,这是什么?

王家葵:“射罔”在古代是一类鼎鼎大名的毒药。《神农本草经》乌头条说:“其汁煎之名射罔,杀禽兽。”陶弘景注释:“捣榨茎取汁,日煎为射罔,猎人以傅箭,射禽兽,中人亦死,宜速解之。”清代赵学敏《本草纲目拾遗》引用《白猿经》,有用草乌制作射罔膏的详细方法,可以得到砂糖样的乌头碱结晶,据说“挑起取用,上箭最快,到身走数步即死”,按照李约瑟的观点,这是最早的生物碱提取物。乌头碱猎杀野兽,当然也可以杀人。《国语·晋语》“骊姬受福,乃寘鸩于酒,寘堇于肉”,贾逵注:“堇,乌头也。”这应是使用乌头投毒较早记录。

《本草品汇精要》乌头图

乌头植物图

另一则记录见于《汉书·外戚传》,女医淳于衍受霍光夫人的指使给汉宣帝的许皇后下药,使用的也是附子、乌头一类。皇后饮下毒药,顿觉不适,问道:“我头岑岑也,药中得无有毒?”淳于衍敷衍几句,皇后便“遂愈加烦懑而崩”。“岑岑”亦写作“涔涔”,烦闷不舒的样子,《尚书·说命》说“药不瞑眩”,应该就是这种昏昏冒冒的状态。这也是乌头碱中毒的标准状态,乃由中枢毒性所致。《涌幢小品》说,朱熹曾误服乌喙中毒,当时的症状也是“头涔涔,渐烦惫,遍体皆黑,几至危殆”,所幸及时发现,通过催吐而得以减轻。

乌头碱中毒在临床最为常见,时有死亡案例。以下几种情况尤其注意:附子是中医常用药,如果处方剂量过大,且调剂处理不当,所含乌头碱未得充分水解,可引起中毒反应;民间风湿药酒许多都有乌头属植物,如草乌、雪上一支蒿等《中国药典》严禁内服的“草药”,病人偏听偏信而中毒;市售外用风湿酊剂,涂抹过量,或皮肤有创口,乌头碱吸收中毒。

在我国古代的文学作品与文人笔记中,有一种毒物常被提及,就是断肠草。这是一种什么样的毒物呢?它真实存在吗?效力如何?

王家葵:这个说来话长,我们要先从钩吻说起。

作为毒药,钩吻比乌头更加“有戏”。就跟“见血封喉”一样,“钩吻”一词也是刻画药物的毒效,如陶弘景说:“(钩吻)言其入口则钩人喉吻。或言‘吻’作‘挽’字,牵挽人肠而绝之。”而因疗效得名的药物,很容易发生同名异物现象,即不同时间、不同地域,凡下咽即能毙命,或者令咽喉部产生强烈不适感的植物,都有可能被称为“钩吻”。而“钩吻”急呼为“茛”,《广雅·释草》“茛,钩吻也”即由此而来。历代与“钩吻”名称相关,大致毛茛科、百部科、漆树科、马钱科、卫矛科多种有毒植物。

《雷公炮制药性便览》炮炙钩吻图

一种钩吻与黄精形状相似而善恶相反,《博物志》云:“黄帝问天老曰:天地所生,岂有食之令人不死者乎?天老曰:太阳之草,名曰黄精,饵而食之,可以长生。太阴之草,名曰钩吻,不可食,入口立死。人信钩吻之杀人,不信黄精之益寿,不亦惑乎?”陶弘景也说:“钩吻别是一草,叶似黄精而茎紫,当心抽花,黄色,初生既极类黄精,故以为杀生之对也。”这种植物大约是百部科的黄精叶钩吻(Croomia japonica)。此植物有一定的毒性,据说舐食其叶,有很强的割舌感,但也达不到下咽立死的程度,估计采药人挖黄精时误收,后来以讹传讹,被附会为大毒药钩吻。

钩吻又名野葛,也写作“冶葛”。白居易《有木》组诗中有一首涉及误食野葛中毒:“有木香苒苒,山头生一蕟。主人不知名,移种近轩闼。爱其有芳味,因以调麹糵。前后曾饮者,十人无一活。岂徒悔封植,兼亦误采掇。试问识药人,始知名野葛。年深已滋蔓,刀斧不可伐。何时猛风来,为我连根拔。”不过,非常之人必有过人之处,《博物志》说魏武帝曹操“习啖冶葛至一尺,亦多饮鸩酒”,大约是百毒不侵的意思。可注意的是,这里钩吻以长度计量,《南州异物志》也说,“取冶葛一名钩吻数寸”,提示入药部位为藤茎或者根茎,原植物可能是漆树科毒漆藤(Toxicodendron radicans)。此植物掌状复叶三小叶与豆科葛相似,所以得名“野葛”,《博物志》说“野葛食之杀人,家葛种之三年不收,后旅生亦不可食”者,或许即是同类。

《本草纲目》钩吻,一名烂肠草。

唐代的钩吻又不一样,《新修本草》说:“野葛生桂州以南,村墟闾巷间皆有,彼人通名钩吻,亦谓苗名钩吻,根名野葛,蔓生。”《岭表录异》补充说:“野葛,毒草也。俗呼为胡蔓草。”这种生岭南的钩吻,为马钱科植物胡蔓藤(Gelsemium elegans),是后世钩吻的主流品种。这也是武侠小说中经常提到的“断肠草”之一,《本草纲目》说:“广人谓之胡蔓草,亦曰断肠草。入人畜腹内,即粘肠上,半日则黑烂,又名烂肠草。”

这几种“钩吻”中,以胡蔓草的毒性最大,土人常用来毒人或自杀。《清稗类钞》说:“岭南有胡蔓草,叶如麻,花黄而小。一叶入口,百窍溃血,人无复生,凶民将取以毒人,则招摇若喜舞然。或有私怨者茹之,呷水一口,则肠立断。或与人哄,置于食,以毙其亲,诬以人命者有之。制为麻药,置酒中,饮后昏不知人,然醒后不死。”读过一篇茂名市公安局关于钩吻(胡蔓草)中毒四十例尸检报告,其中投毒十五例,自杀二十例,因治病内服或外用五例,约半数在一到两小时内死亡,最小致死剂量为三片嫩叶。从症状看,咽喉部有烧灼感、窒息感,并回出现剧烈腹痛,这也与“钩吻”或者“断肠草”的名义相符。

既然名叫断肠草,足以说明毒性之强了,史籍中记载,宋太宗赐李煜“牵机药”,令其自毙。这个比断肠草更厉害的“牵机药”是什么呢?

王家葵:南唐后主李煜降宋以后,偶然发故国之思,为徐铉探知,报告了宋太宗,于是赐下牵机药,饮之毙命。王铚的《默记》说:“牵机药者,服之前却数十回,头足相就如牵机状也。”事件的真实性存在争议,但服药后躯体状态,显然就是背肌强直性痉挛,致使头和下肢后弯而躯干向前成弓形的“角弓反张”体态,由此我们相信,“牵机药”确实是用马钱子调配。

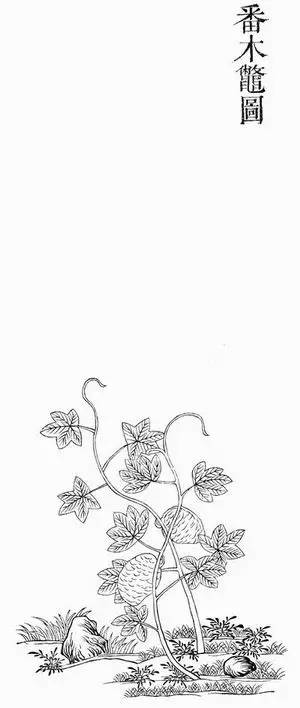

马钱子这一较钩吻更厉害的毒药,是马钱科植物马钱(Strychnos nux-vomica)的种子,含有马钱子生物碱,剧毒。马钱是外来物种,因为种子的形状略同于葫芦科植物木鳖子(Momordica cochinchinensis),所以《本草纲目》称之为“番木鳖”。李时珍说:“番木鳖生回回国,今西土邛州诸处皆有之。或云能毒狗至死。”马钱子生物碱中所含士的宁(strychnine),能增加脊髓的兴奋性,使脊髓反射的应激性提高,反射时间缩短,神经冲动易于传导、骨骼肌的紧张度增加,曾经用于轻瘫、偏瘫等,民间也用于男性勃起功能障碍的辅助治疗。但士的宁安全范围狭窄,稍过量可致中枢广泛兴奋,全身骨骼肌挛缩,强直性惊厥,角弓反张,死亡率极高,已经从现代药物中淘汰。

《古今图书集成·草木典》番木鳖图

小说《甄嬛传》有中安陵容吃苦杏仁自杀的记载,苦杏仁真的能令人中毒身亡吗?

王家葵:安陵容吃苦杏仁自杀,确实是氰化物中毒。爱看阿加莎推理小说的读者,一定记得经常飘荡在凶案现场的那一股淡淡的苦杏仁味儿,对,那就是氰化物特有的气味。氰化物抑制呼吸链,导致组织缺氧,死亡可以在染毒数分钟到一小时内发生。杏仁、桃仁中含有苦杏仁苷(amygdalin),属于氰糖苷(cyanogenic glycoside),在种子中所含苦杏仁酶的作用下,释放出微量的氢氰酸和苯甲醛,所谓“平喘止嗽”作用,大约即通过此环节发生。苦杏仁苷在苦杏仁中含量可以高达百分之三,一次摄入大剂量,确实可能发生氰化物中毒。至于零食甜杏仁、巴旦木,氰苷含量极微,一般来说是安全的。

《食物本草》杏仁图

古代医药家对这种毒性有所认识,所以本草中杏仁、桃仁都被标记为“有毒”;但知其然而不知其所以然,从《名医别录》开始就强调杏仁“其两仁者杀人”,后来又加上去尖、去皮的要求,所以通常的说法是,处方使用的杏仁、桃仁皆需要“去皮尖及双仁者”,否则可能“杀人”。按照现在已知,这样的说法完全是无稽之谈。可以设想,古人观察过因服食苦杏仁引起的死亡事件,不明原理,遂将责任归结为操作不当(未去皮、尖),或者罕见状态(双仁)。但问题不止于此,干瘪的苦杏仁不容易去皮,于是炮炙中习惯采用“焯法”,让杏仁在沸水中过一下,其本意是便于去皮,而此短暂的受热过程,使得种子中所含苦杏仁酶部分灭活,从而减少氢氰酸的释放,居然也达到减毒的效果。

古代的一些史籍如《史记》《汉书》《南唐书》等,有很多关于以鸩酒赐死和饮鸩酒自杀的记载。根据传说,鸩酒是用鸩鸟的羽毛划过的酒,有剧毒,真实的情况是什么呢?

王家葵:问得好,“鸩”才是史上最神奇的毒药。还是引《博物志》的说法吧,这算是当时博通上下古今的第一八卦书。该书引《神农经》,给“有大毒“、“入即杀人”的药物排名,钩吻排第一,鸩只排第五。

鸩排位不在第一,却因为“饮鸩止渴”的成语脍炙人口。此语出自《后汉书·霍谞传》:“譬犹疗饥于附子,止渴于酖毒,未入肠胃,已绝咽喉,岂可为哉。”据注释家的意见,“酖”本意是饮酒为乐,此处假借为“鸩”;我意写作“酖”,可能还有一层意思,鸩毒几乎都是酒剂,如前引《国语》“寘鸩于酒”,所以“酖”可能就是“鸩酒”二字合体会意。翻检史书,饮鸩的记载不绝如缕。

《汉书·齐悼惠王刘肥传》说:“太后怒,乃令人酌两卮鸩酒置前,令齐王为寿。”颜师古注引应昭云:“鸩鸟黑身赤目,食蝮蛇、野葛。以其羽画酒中,饮之立死。”吃毒药所以自己也有毒,这是古人的简单思维,不必当真。《离骚》“吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好”,王逸注:“鸩,运日也,羽有毒,可杀人。以喻谗佞贼害人也。”洪兴祖补注引《广志》云:“其鸟大如鸮,紫绿色,有毒,食蛇蝮。雄名运日,雌名阴谐。以其毛历饮巵,则杀人。”真是“好厉害的说”。

《本草纲目》鸩图

鸩是著名的毒鸟,当然也见载于本草,《名医别录》说鸩鸟毛“有大毒,入五脏烂,杀人”,陶弘景注释说:“鸩毛羽,不可近人,而并疗蛇毒。带鸩喙,亦辟蛇。昔时皆用鸩毛为毒酒,故名鸩酒。”《新修本草》勇于不信,认为“羽画酒杀人,此是浪证”,即胡说八道的意思。陶弘景谓鸩鸟出交广深山中,“状如孔雀,五色杂斑”,《新修本草》也不以为然,说陶被交广人所欺诳。羽毛含有剧毒的禽鸟,迄今没有发现,恐怕也不真实存在,若只从形状似鹰鸮且能食蛇来看,这种鸩鸟颇像是鹰科猛禽蛇雕(Spilornis cheela)。或许古人惊惊异于鸟能食蛇,于是给这种鸟附会了若干神秘元素;至于能毒死人的“鸩酒”,从古代人所掌握的毒药资源推测,我觉得很可能就是乌头制剂,制作者神秘其说罢了。清人陈士铎《辨证录》记鸩酒中毒的情况:“人有饮吞鸩酒,白眼朝天,身发寒颤,忽忽不知如大醉之状。心中明白,但不能语言,至眼闭即死。”对照乌头碱中毒,勉强也能解释得通——搜索到于赓哲老师的博客,也认为鸩毒可能是乌头碱,喜其所见相同。

在古代一些小说中,丹顶鹤头上的“丹顶”被认为是一种剧毒物质,称为“鹤顶红”,一旦入口,便会致人于死地。这种药物真的存在吗?

王家葵:鹤顶红本是山茶花的品种,苏东坡咏山茶有“掌中调丹砂,染此鹤顶红”之句,这是以丹顶鹤(Grus japonensis)头上一点朱丹为比拟。可能到明清之际,鹤顶红才被用作一种剧毒药的隐名。

这种毒药早期秘密流传,外人不得知,遂根据名字想象为丹顶鹤的红顶,刚才说到的医生陈士铎都曾上当,《辨证录》讨论鸩酒时说:“夫鸩毒乃鸩鸟之粪,非鸩鸟之羽毛,亦非鹤顶之红冠也。鸩鸟羽毛与鹤顶红冠皆不能杀人,不过生病,惟鸩粪则毒。”现代文献将毒药鹤顶红指认为三氧化二砷矿石,因含有杂质,呈粉红色,俗称“红信石”者,姑且备一说。

另外,还有一种叫做“孔雀胆”的毒物,真的跟孔雀有关系吗?

王家葵:至于孔雀胆本是毒药中比较偏门的一种,因为郭沫若同名话剧,大众才有所耳闻。《孔雀胆》是一部悲剧,先抄几句百度百科:“元末红巾起义,梁王逃至楚雄,向大理总管段功求援。段功助其击退义军。为感恩,梁王将公主阿盖许给段功为妻。后来,梁王打算除掉段功,于是密命阿盖公主以孔雀胆毒杀段功。阿盖拒受王命,并以实情告段功。段功虽然没有死于孔雀胆,仍然没有逃脱梁王的手掌,死于非命,阿盖公主不久也香消玉殒。”

这段故事在《南诏野史》《滇略》《尧山堂外纪》中都有记述,提到的毒药就是孔雀胆。孔雀胆并不是孔雀的胆囊,而是一种芫青科昆虫大斑芫青(Mylabris phalerata)干燥的虫体,中医作为“斑蝥”入药。或许去除头部足翅后的虫体形似胆囊,遂以“孔雀胆”为隐名。斑蝥含斑蝥素,口服对胃肠道和泌尿系统有较强刺激性,对全身器官系统都有损害,可发生急性肾功能衰竭致死。

《雷公炮制药性便览》斑蝥图

大斑芫青

很多小说里面还有养毒虫的记载,如蜘蛛、蜜蜂、蝎子、蟾蜍、蜈蚣等,这些记载靠谱吗?这些毒虫真的能够通过人工养育,来加强它们的毒性吗?

王家葵:古人真实了解或确切使用的毒药,以植物来源为主,其次是矿物来源,动物来源较为少见。至于你提到小说中常见的,利用毒蛇、蜘蛛、蜜蜂、蝎子、蟾蜍、蜈蚣等毒虫,抚育培养出“珍罕毒物”,抱歉,多数都是“小说家言”。

先解释原因。动物来源的毒药,以动物毒素为常见,这是一些动物进攻防御的武器,多由毒腺分泌,以蛋白为主。首先,中国境内剧毒动物不多,获取困难;更重要的是,对古人来说,毒素还面临提取、保存、使用三大难题。毒素以蛇毒为最常见,在中国,眼镜蛇科、蝰蛇科的一些蛇种,毒素可以致死。但即使获得足够量的毒液,精制并妥善保存,也需要通过开放性创口才能进入受害者体内而产生毒性。一般而言,口服会被消化屏障隔离,达不到效果。这样的毒药,可算是高成本低收益。至于蜘蛛、蜈蚣、蝎子,绝大多数中国本土品种的毒力太低,可以忽略不计。

非蛋白类的毒素在动物体内存在不多,但有两个很特别。一是河鲀毒素,这是自然界天然存在的已知活性最强的神经毒素,这是一种生物碱,性质非常稳定,常规加热或酸性环境都不能破坏。中毒潜伏期短,缺乏有效的解救措施,可以在中毒后数分钟内死亡。另一个是蟾酥,这是中华大蟾蜍(Bufo gargarizans)、黑眶蟾蜍(Bufo melanostictus)等,耳后腺、眶下腺分泌物的干燥品,所含强心苷类物质,心脏毒性和局麻作用也可以致死。或许是太常见,不能勾起读者的新奇感,这两种毒性道具,都不经常在小说中出现。

《雷公炮制药性便览》炮制蛤蟆图

附带一说,我至今没有想明白的是,古代人对自然界广泛存在,且活(毒)性明显的大型真菌如蘑菇之类,认识明显不足,检索笔记,仅得聊聊数条。《墨客挥犀》卷五说:“菌不可妄食。建宁县山石间,忽生一菌,大如车盖,乡民异之,取以为馔,食者辄死。”南宋初年的一则毒蘑菇故事,一波三折,特别有意思,《宋人轶事汇编》说:“乾道初,灵隐寺后生一蕈,圆径二尺,红润可爱。寺主惊喜,以为珍品,不敢食,献之杨郡王。王亦奇之,曰:是当为玉食。奏进于孝宗,诏以美味宜供佛,复赐灵隐,盛之以盘。经日颇有汁液沾濡,两犬舐之,一时狂死,寺僧大惊。”

还有不少小说渲染苗疆的蛊毒,神乎其神,这种东西真的存在吗?

王家葵:你问“蛊毒”,那可是古代的“生物武器”。“蛊”的研究涉及医学、生物学、人类学、民族学、民俗学、文学等多个学科领域,研究都很深入,结论倒也直白,根本不存在人们想象中的那种“蛊毒”。

不仅是“蛊”的问题如此,由于缺乏科学逻辑,古人某些有关毒性的观念,荒谬得超乎想象。举一个例子吧。巴豆是大戟科植物巴豆(Croton tiglium)的种子,载《神农本草经》属于“有大毒”的药物,巴豆所含脂肪油对肠道有极强的刺激性,引起剧烈腹泻,本草用来“荡练五脏六腑,开通闭塞”,也是真实疗效的写照。《鹿鼎记》中韦小宝使坏,买通马夫,给吴应熊的马喂饲巴豆,拉得一塌糊涂。林则徐起复不久,病泻痢而死,传说也是厨人用巴豆汤祸害。

《证类本草》戎州巴豆图

巴豆

巴豆毒性如此,可自古以来就有一项传说,谓巴豆能肥鼠,《淮南子·说林训》云:“鱼食巴菽(豆)而死,鼠食之而肥。”《博物志》云:“鼠食巴豆三年,重三十斤。”《南方草木状》也说:“鼠食巴豆,其大如豚。”陶弘景亦相信此说,言“人吞一枚便欲死,而鼠食之,三年重三十斤”,并感叹说:“物性乃有相耐如此尔。”实验室经常用巴豆油制作大鼠、小鼠腹泻的动物模型,只看到鼠们拉肚子到脱肛,还真没有“食之而肥”的现象发生。

何以荒谬如此呢?这如果不是误传的话,恐别有原因。巴豆油(croton oil)中所含巴豆醇二酯(phorbol diester)有致癌或促癌作用,可诱发小鼠、大鼠胃癌、肝癌。所谓巴豆肥鼠,或许是鼠类荷瘤后体态畸形,古人错误观察,以讹传讹。还有一种可能,除了巴豆以外,本草中强调药物在不同种属动物间反应性差异的记载还有很多,如《新修本草》说赤小豆“驴食脚轻,人食体重”,《本草拾遗》说生大豆的药性“牛食温,马食冷,一体之中,用之数变”等。其所依据的,未必是客观事实或使用经验,更像是方术家的故弄玄虚,或者某种巫术逻辑。

说到古人对毒性的错误认识,能否请您多举一些例子?

王家葵:我讲个轻松一点的故事吧。

蜀椒也载于《神农本草经》,此为芸香科花椒属植物的果实,因为物种和产地不同,名目甚多,汉代以秦椒、蜀椒为大宗,大抵以花椒(Zanthoxylum bungeanum)为主流。《孝经援神契》说“椒姜御湿”,本意可能是调味之用。作为调味品,花椒并没有明显的毒性,或许是惮于椒强烈的麻味,被标记为“有毒”;又将毒性归于闭口,谓“口闭者杀人”,换言之,只要将闭口椒去掉,便能安全无虞。关于椒的毒性,有一段掌故可资谈助。

《证类本草》蜀椒图

《本草品汇精要》越州秦椒图

据《后汉书·陈球传》,熹平元年(172),窦太后去世,宦官曹节等不欲太后与桓帝合葬,廷尉陈球力争。这是一场朝臣与宦官的斗争,其他大臣也是有备而来,传中提到太尉李咸“捣椒自随”。李咸出门前对妻子说:“若皇太后不得配食桓帝,吾不生还矣。”椒便是花椒,无异辞,椒岂能成为自杀工具?通读后文,颇怀疑这是范晔在调侃李咸。

按照范晔的叙述,经过陈球慷慨陈词,事情渐有转机,“公卿以下,皆从球议”。然后范晔写到:李咸始不敢先发,见球辞正,然后大言曰:“臣本谓宜尔,诚与臣意合。”会者皆为之愧。“大言”云云似乎已经含有讥讽,“会者皆为之愧”,究竟是会者自愧,还是为李咸愧,说不清楚。李咸之“捣椒自随”,恐怕也不是为了仰药自尽,而是麻痹口腔,关键时候好唯唯诺诺,真是老奸巨猾。张锡纯《医学衷中参西录·例言》对此事别有说法:“尝因胃中受凉,嚼服花椒三十粒,下咽后即觉气不上达,移时呼吸始复常。乃悟古人谏君恐有不测,故有捣椒自随者。由斯观之,用药可不慎哉。”他的意思是椒吃得死人,恐怕不是这样的,但大剂量或许能产生短暂的麻痹。

范晔《后汉书》没有为李咸立传,其他人著的《后汉书》则有之。袁宏《后汉纪》卷二十三说法不同,径言“公卿不敢谏,河南尹李咸执药上书”云云,然后“章省,上感其言,使公卿更议,诏中常侍赵忠监临议”云云,其后接范书公卿议论,陈球的意见。对此《后汉纪》整理本有注释说:“范书陈球传,以众议在前,咸上疏在后。廷议时,陈球仗义直言,咸观望许久,才曰与球意合,会者皆为之愧。通鉴考异曰:‘今按:史称咸廉干知名,在朝清忠,权幸惮之。其能捣椒自随,必死之心已固,不当临议畏葸不言。且若无李咸之先谏,中官擅权,无须延议而以冯贵人配桓帝,故当以袁纪为是。’”

我对此不敢苟同,历史真相固然不得而知,但范晔的叙述显然带有倾向性。袁宏说李咸是“执药上书”,而范晔直接点明所执的“药”不过是花椒;若能了解所捣之“椒”基本上不会致人于死命,这就足够了。

关于花椒的毒性,有人举《魏书》孝文帝的冯皇后被迫“含椒而尽”的故事反驳。我理解,这就跟徐达患“发背疮”,朱元璋遣人送肥鹅一样,只是皇帝“恩赐”一种“体面的”死法罢了,与“发背食鹅则死”的真实性毫无关联。进一步引申,前面说李煜死于“牵机药”,真伪虽然不得而知,但李后主所遭遇的一定是酷死,却是毋庸怀疑的。

那种凭借空气扩散的毒物,有现实的可能性吗?而且,有些小说还将其描述成无臭无味,一闻即中毒,效果真的有这么神奇吗?

王家葵:你问了一个有意思的问题。无臭无味不是关键,重点线应该划在“凭借空气扩散”下面。你说的这类毒药,古代肯定没有,现代则有,那就是我们耳熟能详的沙林、索曼、芥子气等“化学武器”。

《铁围山丛谈》里面记了一件事,政和初年,徽宗亲自巡查内库,打开一个无字号的仓房,专门贮藏两广、蜀川进贡的毒药,野葛、胡蔓藤皆在其中,鸩毒尚只排在第三,更厉害的毒药“鼻嗅之立死”云云。自然界气态的毒物当然有,高浓度的硫化氢、二氧化硫在温泉区比较常见。但把天然存在的“毒物”做成“毒药”,却有一项困难,如何搜集、贮藏,如何保证在使用环境中维持毒效浓度,如何保护施毒者不受侵害。若做不到,则一切免提。

关于“无臭无味”也可以啰嗦两句。这属于错误思维,颜色、气味与毒性有无、毒力强弱没有关联性,但此问题的背后,隐含民众对“快速鉴毒能力”的热望。事实上,除了“以身试毒”外,古人并没有更好的测毒手段。流传最广的是银器验毒,《本草纲目》说:“今人用银器饮食,遇毒则变黑,中毒死者,亦以银物探试之。”记得小时候蘑菇炖肉,做好以后先要用银筷子插入肉中,看有没有变黑,然后才放心食用。后来才知道,这种验毒方法非常不靠谱。

古人常用的大毒药砒霜,成分是As3O2,主要由各种砷矿石升华制得,技术所限,未能完全脱硫,所以砒霜里面杂有少量的硫,遇到银可以生成黑色的硫化银,肉眼所见即是银器变黑。蒙昧时代,这一经验被无限扩大,银子不仅可以验毒,甚至传说还能防毒呢。

前面说了这么多毒药,但我们还漏了一个重大问题——解药,能否请您谈谈这方面的情况?

王家葵:中毒是急诊医生经常处理的情况,如果染毒物质判断明确,几项工作应同时进行,一是尽快脱离毒源,一是使用特异性解毒剂,一是对症支持疗法。古代解毒疗法大致也包括这三项,但无法截然分开,可以笼统地称作“解药”。

蕹菜

前面引《博物志》说曹操“习啖冶葛至一尺,亦多饮鸩酒”,后人觉得不可思议,于是自动“脑补”。据说蕹菜能解毒,所以《南方草木状》就说:“冶葛有大毒,以蕹汁滴其苗,当时萎死。世传魏武能啖冶葛至一尺,云先食此菜。”蕹菜就是小菜场常见的空心菜,又名藤藤菜,为旋花科植物蕹菜(Ipomoea aquatica),这个菜能解钩吻野葛之毒,姑妄听之吧。

说到这里,我忽然想起,《博物志》关于曹操的这段八卦,以前似乎有人讨论过,大意是曹操为了避免中毒,经常小剂量服毒,以增加对毒药的耐受性。现在想来,完全不对,且不说许多毒药的耐受未必可以后天培养,用这种方法来防毒风险也太大。我更相信这个传说就是曹营的人散布,暗示曹操既不怕野葛,也不怕鸩酒,以减少被人投毒的可能。后人以先食蕹菜再吃野葛来解释,未免自作多情了。

武侠小说中经常看到,主人公预先或事后服下“解药”,于是对手的毒药无效,或者已经发生的中毒霍然而愈。真有这样的“解药”吗?

王家葵:特异性解毒剂以免疫学家贡献最大,这就是我们或许听过的各类抗毒血清。除此而外,则是化学解毒剂,如针对亚硝酸盐中毒的亚甲蓝,砷中毒的二巯基丙醇,氰化物中毒的亚硝酸钠与硫代硫酸钠联用(这是旅美药理毒理学家陈克恢先生的贡献,陈先生研究麻黄碱,是中药现代研究的先驱),吗啡中毒的纳洛酮,安定类中毒的氟马西尼,有机磷中毒的解磷定、阿托品联用等。古人也有寻求特异性解毒剂的想法,刚才说蕹菜解野葛毒就是一例。《博物志》引《神农经》说:“一曰狼毒,占斯解之;二曰巴豆,藿汁解之;三曰黎卢,汤解之;四曰天雄、乌头,大豆解之;五曰班茅,戎盐解之。”

那么,这些方法能够取得解毒效果吗?很令人怀疑啊。

王家葵:这些方法显然无效,于是寻求广谱解药方案,古人最常使用的有以下三种。

第一是甘草,又名“国老”,载《神农本草经》,是解毒的上品。《名医别录》说甘草能“安和七十二种石,一千二百种草”,“解百药毒”。药理研究证实,甘草煎液口服,能提高动物对多种毒素的耐受力,是一种非特异性解毒剂。甘草中含甘草酸(glycyrrhizic acid),因其甜味是蔗糖的二百五十倍,故又名甘草甜素(glycyrrhizin),含量约在百分之五至百分之十。甘草甜素在肝脏分解为甘草次酸(glycyrrhetinic acid)和葡萄糖醛酸,后者可与含羧基、羟基的物质结合,使之失活,从而发生解毒作用;前者则具有肾上腺皮质激素样作用,可提高机体对毒素的耐受力。

《本草品汇精要》汾州甘草图

第二是地浆水,载于《名医别录》,陶弘景说:“此掘地作坎,以水沃其中,搅令浊,俄顷取之,以解中诸毒。山中有毒菌,人不识,煮食之,无不死。又枫树菌食之,令人笑不止,惟饮土浆皆差,余药不能救矣。”地浆解毒,笔记中甚多,如《茅亭客话》说:“淳化中有民支氏,于昭觉寺设斋寺僧,市野葚有黑而斑者,或黄白而赤者为斋食,众僧食讫悉皆吐泻,亦有死者。至时有医人急告之曰:但掘地作坑,以新汲水投坑中搅之澄清,名曰地浆,每服一小盏,不过再三,其毒即解。当时甚救得人。”地浆解毒并非玩笑,这很类似活性炭作为解毒剂的吸附作用,吸附胃肠道中尚未吸收的毒性物质,经大便排出,从而避免中毒进行性加重。

第三是粪清,这就比较恶心了。用或干或稀的便便来解毒,也见于《名医别录》,一番繁琐操作制成所谓的“黄龙汤”,甚至还是解救河鲀中毒的“特异性解毒剂”。由此闹出的笑话不少,救回的人命几乎没有。既然无效,为何又屡用不绝呢,在《证类本草评注》人屎条我有一段按语,抄在下面,并以此结束本文:

古代治疗水平低下,面对严重疾病,经常使用各类“令人作呕”的肮脏物事作为药物。如人部粪尿枯骨之类,除了催吐作用有可能减少经口染毒者毒物吸收以外,不会有真实疗效。其屡用不止,推考原因大约三端:其一,巫术之厌胜原理,或医术之“以毒攻毒”理论。如《本草纲目》人屎条的“四灵无价散”,主治痘疮黑陷,腹胀危笃者,“用人粪、猫粪、犬粪等分,腊月初旬收埋高燥黄土窖内,至腊八日取出,砂罐盛之,盐泥固济,炭火煅令烟尽为度。取出为末,入麝香少许,研匀,瓷器密封收之”。专门说,“此为劫剂”,“乃以毒攻毒”。其二,站在治疗者的立场,可能更宁愿病人因厌恶这些恶劣之品而拒绝服药,使医者比较容易摆脱治疗失败的尴尬。其三,从患者亲属的角度,也可因“已经采取如此极端的治疗方案而依然无效”,从而获得心理安慰。