屠杀、放逐与救助:民国麻风病人的三种命运

1937年4月5日,复活节。广东阳江麻风病院接到当地驻军的消息,他们将在这个节日向所有的病人犒赏金钱。这个纪念耶稣复活的日子,的确是他们的节日。

近代以来,基督徒积极承揽着中国麻风病人的救助工作,成为其中最活跃的一股力量。作为一种附加的成果,这些被救助的病人至少在名义上大多都成为了基督徒。喜庆的气氛已经点燃。但令他们意想不到的是,犒赏是一个陷阱。凌晨时分,准备领赏的53名麻风病人被军人团团围住,除了一人机警逃走外,其他俱被捆绑,运往郊外旷地予以枪决。事后,阳江麻风病院也被用火焚烧,军方的说法是“除毒务尽”。对麻风病毒的恐慌,促使当地军方试图消灭一切与其相关的东西。

不知是否逃跑的麻风病人汇报了消息,阳江驻军诱杀麻风病人的消息很快被中华麻疯救济会知悉。他们在《麻疯季刊》刊发了消息,并透露给中外媒体。同期刊发在《麻疯季刊》的消息还有,广州河南蒙圣警察分局,连日派警察在辖区内的瑞仁大街、福东路及二通口等处,抓捕了数十名麻风病人。其中有一名洪姓病人,正委托媒人将其妻女改嫁,不料遭事主举报因而被捕。其妻女则不知去向。

从媒体报道可知,彼时抓捕杀戮麻风病人是广东省内正在掀起的一场运动。如《现象报》载称,广东三水驻防军第四团梁团长,连日来抓捕了邓泽等麻风病人共12人,执行死刑,事后用石灰将尸体掩埋在一二丈深的土坑内。不仅如此,梁团长还用骈四骊六的布告文,宣示了麻风病人的罪状。

中华麻疯救济会接到的一封公民来函称:广东高要县马炳乾县长声言为地方除害,将境内麻风病人捕杀二百余名,且定有长期铲除计划,凡捕获麻风病人一名,可领赏金二十元。因此全县麻风病人,无不恐慌万分。最离奇者,毫无疾病的妇孺及患者家属,竟亦借口传染,遭到同样的处置。在高要县,杀戮麻风病人的消息已经持续了一年多。1936年,同样是复活节前后,高要县县长马炳乾下令,把肇庆6名麻风病人用电船押赴到附近山上,在那里事先掘好大洞,将病人推入活活埋死。洞内放有石灰,据说不仅是为了防腐臭,更以此法可杀绝麻风病毒,免致传染。在活埋6名麻风病人之前,高要县还枪毙了十一名患者。

《麻疯季刊》在1936年第二卷内,针对高要县马炳乾评论道:“如此县长者,不但毫无人道,与时代精神背道而驰,且亦违反该省民政厅新近颁布之禁令。在此光明政治下尚有如此野蛮县长,可谓咄咄怪事!“

但很显然,到了一年后的1937年,咄咄怪事开始呈几何级增长。被媒体曝光的屠杀事件,只是整个铲除麻风病人运动的极小比例。

按照原广东省会警察局局长的李洁之1961年10月刊发于《广州文史资料·第三辑》内的回忆文章,广东全省当年所杀的麻疯病人不下两万多,其中高明县杀戮最多,有11000余人。

媒体的报道更揭示出这样一个事实:针对麻风病人的杀戮,其实自民国初年就已开始。《申报》1913年曾报道广西都督陆荣廷下令活埋数十名麻风病人,这可能只是当时被媒体捕捉到的众多集体屠杀中的一个案例。

民间对麻风病人的污名化则从来没有停过。到了1948年,《申报》记载,湖南道县还有亲属间活埋患者的私刑存在。更广泛的应对方式是,将这些所谓的“疯人”或“癞者”隔离或放逐野外。这显示出麻风病人多舛的命运,持续了数十年一直没有停止过。

与来自公权力和民间的各种杀戮、放逐构成反差的是,民国以来中国麻风病人得到了西方传教士主导的建制化的救助。各地的麻风医院渐次出现,这种跨国的不懈努力,最终影响到中国政商两界高层,并在国际社会掀起公益热潮。

麻风病人面对一个混乱的转型期,它是最好的时代也是最坏的时代。

“麻疯症亦可于病未发作时疗治即愈的。前有乡人,夜行山野,见一少女(即诱奸男性的轻性痳疯症患者)甚美,利其孤独,就与性交,归而觉悟大惧;但他颇明医道,急往牛棚中取一牯牛,杀而剖其腹,尽去肠脏,乘有热气,赤身入腹内,并嘱家人加以包没,无奈身大腹小,不能并容,一手竟伸腹外,如此经过一日一夜,毒乃尽去。三日后,了无异状,只在牛腹外的一只手,余毒未淸,筋络骤缩,五指内屈,不能复伸而已。”

这是方君写于1946年的文章《可怕的麻疯》中的一个段落,暴露出知识分子在麻风问题上的无知。他们很容易轻信谣言。麻风病人当然不可能在所谓“未发作时”靠钻入牛腹内而获痊愈,更重要的是,麻风病人的确可能通过性行为而传染,但他们自己体内的麻风杆菌并不会因此而得以清空。

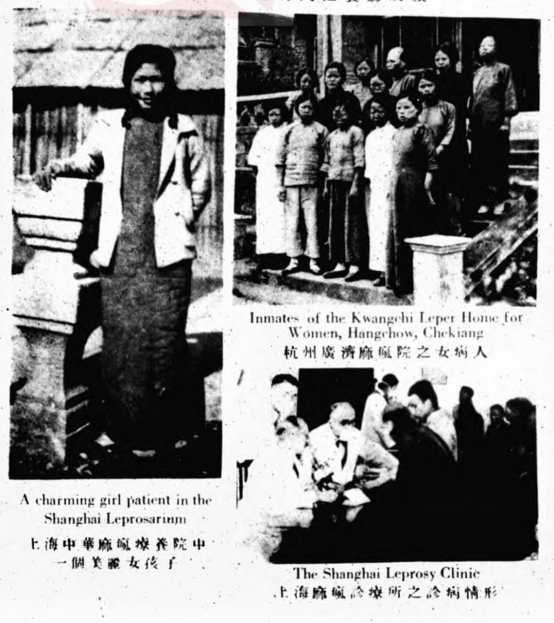

上海、杭州等地的麻疯院病人照片

关于麻风患者强奸或诱奸健康人的传闻,在中国流传甚广。这并非空穴来风,在某种意义上成为一种自我实现的预言。

1935年9月,广东顺德县长陈同昶在一份提案中表示,麻风病人有的禀性温良,染疾之后深自愧悔,离群索居,待终天年;也有不明病理或因相信谬见,以为传播于人就可减轻自身毒素者,他们不惜以强暴胁迫、欺诈诱惑等种种手段与别人发生性关系。这种人并非个别,而是实繁有徒,他们的行为不仅妨碍风化,也使毒菌流播,贻害人群,成为中华民族一大隐忧。

《广州共和报》1932年5月24日的一篇报道称,广东番禺马岗乡的木匠钟日诒,1931年娶妻郭氏。郭氏在1932年5月20日回乡探望生病的母亲,由钟日诒的婶婶陪同,行至一个叫竹幻坳的地方,被四名持枪的麻风病人劫掠,牵入林中轮奸两次,始行放走。两妇自认将被感染麻风,不能生存于世,就相约在附近小龙潭投水自尽。当地乡公所正通缉强奸的麻风病人。

这则新闻的编者表示,这种不道德行为在我国南方时有所闻,被称作“卖疯”(即通过性行为将自身病毒清空,转给他人。)实则不但疯不能卖,还会增加自身的病势,传染他人。

增加自身病势的说法当然也不靠谱,可以看作是一种宣传策略。但媒体“疯不能卖”的此类科普,大抵很难被隔绝中的麻风病人所知晓。

另一个实例是,广东四会驻军151师901团团长张淑民,以麻风患者“强与异性做不端之事,此等事已司空见惯,盖彼辈大都惑于移疯之迷信观念”为由,决定“斩草除根”。他派出大队人马,四处搜索形迹可疑的患者,逮捕了25人,经医生检查确为麻风病人后,就押往野狸岗执行枪决。

《麻疯季刊》在报道四会驻军的行为时,也对麻风病人用了“恶习”、“有关风化”及“免害地方”等语。

麻风病人在海外的一些恶行,也加重了国人针对患者的偏见。路透社1936年5月18日的一则报道被上海《申报》等中国主流媒体广为转载,这则报道的内容是:

菲律宾珠良岛大麻风院六名患者逃出医院后,杀死渔人四名,夺了他们的船只,向四十里之外的某岛驶去,据闻在该岛又杀死三人,5月17日抵达拉注岛,岛中居民大为惶骇,紧闭门窗不敢出外。

杀戮麻风病人并非中国独有的现象。法国新闻社曾报道日军在菲律宾古利翁麻疯院残杀病人达二千人之多。这个消息是1946麻疯国际救济协会在巴西开会期间,由菲律宾代表罗特利葛曝出的。

针对麻风病人的暴行并非都严重到杀戮的程度。在四会枪决25人的前后,广东澄海市麻风病人聚集的漳林地区,也有二三十名患者,被当地民团勒令离境。患者中有妇孺数名,她们再三恳请,未获同情。《麻风季刊》称,此次驱逐缘于麻风病人击毙了当地某姓独生子,激发民愤。

除了杀戮和驱逐,受当时思潮影响,官方还曾有过效仿希特勒,给麻风病人“强行灭种”的想法。

上文提到的广东顺德县长陈同昶,1935年9月在与政治研究会共同发起的提案中就表示:

“欲正本淸源以杜绝疯疾传染起见,似宜采用希特勒氏防止肺痨、花柳等病之保健政策,对于各县疯疾男女,通饬各县政府,责令各区乡镇逐一查明,尽量搜集,以医学方法一律强行灭种,旣消失性的功能,即所以减少传染,非但保健之中仍寓保存人道之意,而国家既可节减收容卹养之费,而各县疯疾亦可望有灭绝之一日也。至若如何灭种,以消失其性的功能,事关医学技术,固宜召集卫生专门人才,详加讨论。而一切调查标准与夫强制实施各手续,又应如何严密规定,似又宜集思广益,切实审虑,方足以利施行。用将本案理由,提出讨论,是否有当仍候公决。”

以医学方法对麻风病人强制施行“灭种”的提案,由政治研究会秘书处函送给了当地社会局研究。此种设想在顺德或国内其他地方是否曾被实施过,暂不得而知。

麻风病人遭遇的并非总是坏消息。事实上,近年以来因基督教的介入,他们受到的救助比以前多得多了。如《麻疯季刊》在报道广东高要县捕杀大批麻风病人的同页,还有云南昭通麻风院即将成立以及上海中华麻疯疗养院新聘留英黄昌来医生为医务主任的信息。

中华麻疯救济会总干事邬志坚1932年曾在广东罗定、清远调研了一周。他在香港对媒体说,罗定在1924年就设有麻风病院,惜因经费无着,故一直未能开幕。查该县现共有麻风病人298人。清远则约300病人,其中25人(男21名,女4名)被逐居江边,用继续装置一船,遇大船驶过时,就尾随乞讨金钱与食品。

据《香港超然报》1932年6月2日的报道,就广东已建麻风医院的统计,东莞约有269名麻风病人,石龙约700人,大衾100人,汕头200名,北海百余名……

中华麻疯救济会可谓当时救助麻风病人最力的民间机构,其总部位于上海静安寺路六一二弄五三号。该会成立于1926年,在海南、湖南、广东、江西等地都设立了麻疯疗养院,对病人施以现代医学治疗。在此之前,华南各地虽然亦有麻疯院,但由于人民的偏见,麻疯院大多如同牢狱,患者境况甚至连猪狗都不如。

在中华麻疯救济会的努力下,1942年时,全国共有麻疯诊所四十馀处。据该会估计,中国各地有麻风病人约一百万。

经费一直是巨大考验。自太平洋战争爆发后,中华麻疯救济会的经费来源大受打击,国外捐款无不断绝。当时每一麻风病人每月约需两百元费用。所以募款一直是该会重要的工作议程。

![]()

募捐运动宣传画

针对广东等省对麻风的集体杀戮,中华麻疯救济会也动员舆论进行监督,他们甚至给蒋介石公开信,但也仅声言制止这种行为,对惩治凶手未发一言。他们还表示:“据专家研究,麻疯一症并非不治,如国外早已有各种麻疯制剂之发明,吾国如全国经济委员会卫生实验处及北平药物研究所,近亦有各种治癞特效药品之问世。”似乎如果麻风不能治愈则丧失了理直气壮活着的合法性,这折射出的现实场景令人沮丧。

广东新会龙钱撑山村一个叫蔡明的小女孩的口述,有助于我们理解当时社会对麻风的恐慌。蔡明七八岁时,觉得左手和右腿渐有异样,但不知是麻风。12岁时脸部开始浮肿,村人从相貌上都推知她患了麻风。村内绅士们要求蔡明的父亲,或者杀死她,或者将其驱逐出村。父亲犹豫不决。过些时日,村绅们再次警告,如不处置就将其全家驱逐。

麻疯院中的妇孺

父亲于是带她寻医,医生索费两百。父亲拿不出来这么多钱。返村后父女俩被村民手持刀棒包围。父亲无奈,取出小洋二角,叫她买点东西吃了自去寻死。蔡明投河后被救,在暴露麻风病人身份后又再度被施救者驱逐。“患了麻疯就该死的吗?”这是蔡明的困惑。她走投无路,重回龙钱撑山村,被村民围住。有人主张乱棍打死,有人主张活埋,也有人主张枪毙。幸有村内老人劝阻,给了她父女几天时间,要求把她送去麻风医院去住即可。两天后,蔡明父亲打听到大衾麻疯医院,由台城高鉴伦牧师介绍,住了进去,成为医院中年龄最小的人,也在医院附设的小学就读。蔡明开始了她的新生活。

按照中华麻疯救济会总干事邬志坚1927的说法,偌大的中华民国,除了一二处麻疯院为国人所自办外,其余救济机构差不多完全操之于西方传教士之手,当时全国麻疯院总计不超过20处,假定每院容纳100人,仍是100万患者中的极小部分,五百分之一。“其余九十九万八千之疯人,求救无门,谋生乏术,大都辗转道途,沿街乞讨,不但寄生社会,加重公众负担,而且混迹人群,到处传播毒菌,吾国社会问题,实无较此更为重要。”邬志坚说。此后十年,麻疯院的救助在艰难地扩展,但偏见与恐慌仍在弥漫。1937年,广东省终于发生逾万人的针对麻风病人的集体杀戮,将这种歧视与迫害推上了巅峰。