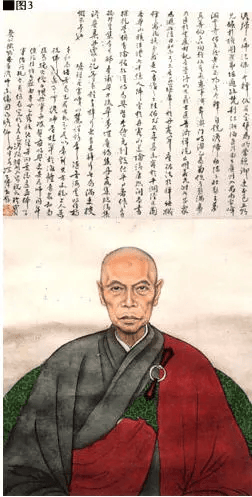

在君臣与师友之间——明清之际澹归今释的价值抉择

作者: 孙国柱 来源:《世界宗教研究》

序言

有道是“僧之中多遗民,自明季始也。”此即是学界常言的“逃禅”现象。作为易代之际的历史事件,“逃禅”实际上是一个特殊的社会文化现象,不能单纯视为佛教内部的产物,非常有必要放在整个中国传统文化框架下予以深入研究。从“逃禅”之“逃”可知,“逃禅”在明清之际社会舆情上多是负面的存在。这样的标签当然是非常含混甚至不公的。事实上,在当时,还有“大道失而求诸禅”的积极肯定,那些“逃”进佛门的人,在客观上保留了“天地元气”,保留了读书种子,为中华文明保留了有生力量。“逃禅”之逃,正是基于易代而采取的抉择;至于“逃禅”之禅,则是“大道失而求诸禅”,即依托佛教所提供的平台而展开的存在空间,若扩而言之,“逃禅”实际上是儒释道三教关系赖以展开的空间场域。正是在“逃禅”现象的催生下,三教融合在明清之际达到中华文明史上前所未有的高峰。

那么,为什么明清之际“逃禅”现象能够孕育如此重要的文化成就呢?这其实是非常容易理解的。设想,遗民僧或“逃禅者”,作为明清之际“逃禅”现象中的主体人物,本身就是时代命运的产物。他们出家之前多有士人身份甚至身居朝堂高位,对于这些人物而言,“逃禅”就是从朝堂走向禅堂,于生死去就之际难免产生常人难以想象的磨砺,在生命的痛苦遭遇中或许更能产生文化的突围。在当时,类似“天崩地解”这样的话语乃是常见的表达。深究起来,明清鼎革“天崩地解”这一话语背后所反映的不仅有朝代的更替,更是中华文明核心价值的变动。在那个特殊的年代,传统士人的精神肖像亦得到别开生面的构造。影响所及,诸如天地、家园、忠孝这些耳熟能详的传统观念在明清之际都获得了富有时代意义的诠释。如果放宽视角,明清之际在精神领域所发生的悄然变化,当有值得进一步深挖的潜力。比如,中国传统政治文化观念在三教关系中所造成的变形,迄今为止还有巨大的讨论空间。在这方面,本文以澹归今释为重点考察对象,探讨澹归对于政治观念的反思。澹归曾为南明“五虎”之一,对于明末清初的政治生活多有实际的经历,而且后期遁入佛门,从佛教立场对于儒家的政治观念多有反思融汇,构成了那个时代独特的文化声音和精神景观,在中国政治史乃至中国文化史上亦有独特价值,值得深入研究。

如众所知,君臣之道,是中国传统社会中的重要纲常伦理。正如有学者所研究的,在晚明,天地君亲师的伦理秩序基本确立。整体而言,往昔讨论最多的乃是忠孝节义、生死去就,而本文则着眼于家国君臣、社会师友等重要维度。至于写作时,本文将明清之际“逃禅”风潮中的政治话语放在整个宏观的历史文化背景下进行考察。希望藉此视角观察佛教与社会、个体与世界之双汇交融的精神维度。希望这种观察有助于发现明清之际儒佛会通在中华文明核心观念上的熔铸,以期考察中国传统文化的价值变迁、三教关系(尤其是儒佛会通)之于中国文化发展的推动作用。

一

研究可知,明清之际的学林确实出现了讨论君臣之道的多样声音。君臣一伦,历来是中国传统知识分子难以绕过的维度。李贽临死之前,曾经赋诗云“上若哀矜何敢死!”(《系中八绝》,《续焚书》卷五)而经由易代鼎革,明季士人对于君臣一伦有了更为深刻的反思。黄宗羲对于君道之激烈批判尤为学界熟悉,比如“然则为天下之大害者,君而已矣。”(《明夷待访录·原君》)至于方文则有诗曰“五伦最假是君臣”(《舟中有感》,《嵞山集》卷七),亦可从中见其情绪的激烈程度。克实而言,在当时,如何反抗并克服传统政治中的专制因素,走向一个更为开明的未来?这是明清之际的一个现实问题。经过痛苦的反思,明末清初,出现了一股“抑君”的思想潮流,黄宗羲的《明夷待访录》、唐甄的《潜书》皆是这一时期的产物。在当时,作出同样努力的著名学者不在少数,比如王夫之、顾炎武、方以智等人都在其作品中提出了相应的思考。值得一提的是,“抑君”,在明末还有一定程度的实践基础,比如当时的李三才就矿税进行的斗争,就是一例。

那么,明清之际的佛教丛林,有什么样的声音呢?事实上,身处易代剧变的遗民僧或“逃禅者”,其感受并不亚于方内之人的。遁入空门,并不等于“逃禅”者可以逍遥世外。可以这样说,如何看待政治,如何看待自己的身份转变,乃是这些人物真切的现实考量。当时常为儒生诟病的现象乃是为“逃禅”者上堂说法、拈香祝圣一类行为。拈香祝圣,折射了佛教与皇权之间的关系尺度。佛教本有“庄严国土,利乐有情”、“上报四重恩,下济三途苦”的优良传统。拈香祝圣,不过是这一精神的仪式化而已。如果从政教关系来考虑,其背后反映着“不依国主则法事难立”的现实考虑,在某种意义上可以视为一种政治表态。本来在和平年代或者是在一个正统的政权之下,拈香祝圣并无太大争议,然而在明清鼎革时期,夹杂着夷夏之辨,则问题立刻变得复杂起来。比如黄宗羲在《七怪》中曾大加挞伐:“挝鼓上堂,拈香祝圣,不欲为异姓之臣者,且甘心为异姓之子矣!”黄宗羲的批评,是非常典型的。那么,“逃禅”人物,处于“方外”究竟如何看待君臣一伦,确有深入探讨之必要。这方面的材料非常之多,比如巢鸣盛在书信中就曾对澹归的佛门作为提出了质疑,其中一条即有关拈香祝圣问题。巢鸣盛(1611-1680),浙江嘉兴人,字端明,曾参加过复社,与吴中徐枋、宣城沈寿民并称为“海内三遗民”。下面可以先看看澹归拈香祝圣的实例。

康熙甲寅春,大众请上堂。拈香云:“此一瓣香,恭惟今上皇帝,惟愿一人有庆,万寿无疆。”又拈云:“此一瓣香,奉惟护法檀越,惟愿文臣不爱钱,武臣不惜死,万民乐业,天下太平。”又拈云:“此一瓣香,焚于一株,不但大地众生命根俱断,亦令天下老古锥鼻孔才熏,扫踪灭迹。今日操入室之戈,供养现住庐山归宗堂上本师天然昰和尚,用酬法乳。”

这段材料,第一段为恭祝今上皇帝,第二段拈文武诸臣之香,最后感念法脉传承。其实,澹归其师天然和尚也曾用类似的方式拈香祝圣,但是似乎未见天然和尚遭受他人诟病。澹归今释之佛门作为,能够引起世人之反响,其实反映了时人对于“遗民(僧)”生死去就的看法。那么对此,澹归是如何答辩的呢?非常有意思的是,在《答巢端明孝廉》这封回信中,澹归开篇即区分了“世间法”与“出世间法”——“然世间法不可以律出世间法,出世间法亦不可以律世间法。”(《答巢端明孝廉》,《遍行堂续集》卷十二)这种处理方式类似于庄子所言的“两行之道”,澹归面对巢端明的指责,明言自己无疚于心。在澹归看来,佛教“出世间”是独立的,不应该与世间法混淆,“佛教丛林”与“社会生活”之间应该有一清晰界限。耐人寻味的是,世间法与出世间法,本为佛教解脱论的专门术语,在此却具有划分社会独立空间的框架意义。而对于拈香祝圣问题,澹归亦秉持此思路,认为天道与人伦之间有同有异,在社会架构上应该作出必要的区分。对此,澹归还给与了详细解释。

来札云:“天道人伦,不可一日离。”人伦则五伦矣,毕竟以何者为天道?若天道即是人伦,何必更言天道。夫天道可以统人伦,而人伦未足以尽天道,复不可不知也。兄所责弟,重在君臣。吾法门上堂说法,即以师道自居,不更居臣道。即拈香一例,先一人而及兆民,此乃普垂悲愍,善嘉颂祷,原非君臣之礼。若是君臣之礼,则拈一人之香,岂可复拈文武诸臣之香耶?所以明于师道,而后可以论佛法;明于心性,而后可以居师席。《书》不云乎:“天佑下民,作之君,作之师。”上古之时,帝王一身并荷君师重任,至殷周而师道归于宰辅,伊周是也。至春秋而师道归于韦布,孔子是也。吾佛舍转轮王不为,而专为出世之师,开佛知见,示佛知见,悟佛知见,入佛知见。倘能信于此道,则天子之尊,且当北面膝行,顺下风而请问,岂可区区以世间之礼相绳哉?(《答巢端明孝廉》,《遍行堂续集》卷十二)

这段材料,澹归详细阐明了自己与巢鸣盛不同的态度,天道与人伦不能完全视为一体,天道更像是“自然法”,而人伦是依据天道建立的,不能将人伦与天道等同起来。

若深入分析澹归答复的思路,其要点有二:

其一,“即拈香一例,先一人而及兆民,此乃普垂悲愍,善嘉颂祷,原非君臣之礼。”也就是说,澹归认为拈香祝圣,是佛教慈悲精神的流露,是众生立场的,并不是要单独颂扬皇帝一人,不能专从君臣之礼的角度理解拈香祝圣。“若是君臣之礼,则拈一人之香,岂可复拈文武诸臣之香耶?”克实而言,拈香祝圣,更多是一种佛门仪轨惯例,不必过分解读。

其二,“吾法门上堂说法,即以师道自居,不更居臣道。”澹归这一主张背后的理论依据正立在师道超于君道、臣统高于君统。在澹归的上述两个理由中,第一个是基于中国传统价值立场的说明,可谓老生常谈。第二个则涉及澹归个人的独特说法。下面详细分疏之。

1)、关于师道超于君道。中国素有尊师重道的传统。师道有超越君道的地方,师道超于君道,这一价值排序在中国历史上是非常容易接受的,并不需要特别的说明。澹归根据历史变迁指出,师道之主体,不断变化。“上古之时,帝王一身并荷君师重任,至殷周而师道归于宰辅,伊周是也。至春秋而师道归于韦布,孔子是也。”所谓的韦布,即韦带布衣,乃未仕者或平民之代称。类似的表述,澹归还有:“故三代以上,道统归之君,降而及于相,三代以下,道统归于师,此可以知朋友之交之为世界成始成终之验也。”(《司马牛忧曰》,《遍行堂集》卷十八)究其原因,在儒家视野中,所谓“天下有道,则礼乐征伐自天子出”,理想之情形乃是“作之君,作之师”的。三代以上,君道完整故可以承载道统,道统当然包括师道,而三代以下,君道是不完整的,道统系于师道。而且,在澹归心目中,释迦牟尼佛就是师道之代表——“吾佛舍转轮王不为,而专为出世之师。”可见,在澹归处,佛陀本身就是天人师,这也是佛教之于社会具有的合理性所在。澹归在上述书信中还指出“倘能信于此道,则天子之尊,且当北面膝行,顺下风而请问。”澹归此处引用了一个典故,即《庄子·在宥》“黄帝问道广成子”故事。澹归所选典型案例在时间节点上可追溯至上古,暗示着尊师重道传统源远流长。虽帝王亦需有师,师道有超越君道之处,如果君王不能尊师敬老,就是失德。这意味着在与现实交接过程中,佛教又可以“师权”之参政形式,超越于君道。

2)、关于臣统高于君统。在一般性的论述中,君臣之道,往往合称。君道高于臣道,是常见的情态。澹归本人却提出了臣统高于君统的观点。

澹归今释的系统论述是从中国历史上的“大一统”观念出发的。在《重建大忠祠记》中,澹归指出君统关乎“一姓之存亡”,而臣统系乎千秋万载,其原文曰:“一代之历,大一统之义,有系于君者,有系于臣者,系于君者一姓之存亡,其系于臣者,大义于是不绝,人心于是不死,则卜世卜年,亦于是永不亡也。”(《遍行堂集》十二)在此,澹归实际上细分了“君统”和“臣统”。澹归之所以如此区分,是有历史依据的。澹归认为,南宋灭亡可以分为两个阶段,在第一阶段,“宋三百载,君臣尽于厓门,陆丞相秀夫负少主以殉,张枢密世杰绝维而去,飓风大作,焚香祝天,以听舟之覆。” 也就是说“宋之亡不系于帝昺之溺水,而系于世杰之覆舟。” 在第二阶段,“然则宋之亡亦不尽于厓门,而尽于燕山之柴市。” 所谓燕山柴市,即文天祥就义事。最后,澹归得出结论说,“厓门者,君统之终,燕山,臣统之终也,合燕山于厓门,而宋之君臣之统至今未尝亡也。” (《重建大忠祠记》,《遍行堂集》十二)宋元之际,乃是明清之际时人经常涉身自指的时间片段。澹归今释虽然谈论的是宋元之际的道统,但实际上是讨论明清之际的天下存亡。

在臣统的论述中,澹归还将陆秀夫、张世杰、文天祥合称为三忠。对此三忠,澹归如是评价:“夫三忠岂一代之私臣哉!功臣之功,与一代为存亡,忠臣之功,不与一代为存亡,是故君统系于臣统,非徒矜而高之,亦将有以责之,使知人心所同。然而大义未之或贳,皆无所逃于天地之间。”(《重建大忠祠记》,《遍行堂集》卷十二)在此处,功臣与忠臣,又是澹归一特殊分法。在《上定南王》这封书信中,澹归如是写道:“衰国之忠臣与开国之功臣,皆受命于天,同分砥柱乾坤之任。天下无功臣,则世道不平,天下无忠臣,则人心不正,事虽殊轨,道实同源。”(《遍行堂集》卷二十四)按,定南王,即孔有德。于此可见,忠臣是能够超越历史而获得某种永恒性的,成为维系社会的纲常,并不是君王的私人附属。澹归还指出,即使是敌国的忠臣,也应该肯定,甚至应该举行祀典尊重而鼓舞之。值得注意的是,在《上定南王》的书信中,澹归还将衰国之忠臣与开国之功臣并列,认为两者“皆受命于天,同分砥柱乾坤之任”,似乎两者是平等的。然而《重建大忠祠记》又给予了进一步细说,“功臣之功,与一代为存亡,忠臣之功,不与一代为存亡。”古人有所谓三不朽,立功其一焉。功臣之功,不过与一代为存亡,而忠臣之功,能够“大义于是不绝,人心于是不死,则卜世卜年,亦于是永不亡也。”此是臣道的真实核心之意。也就是说,忠臣能够维系道统于千秋万世,具有超越历史的永恒性,而君统本质上是“一姓之存亡”,相较之下,才奠定了“君统系于臣统,非徒矜而高之”的格局。

通过以上分析可以得知,在超越君道之至上性的过程中,师道是核心、关键。澹归还明确区分了君统与臣统,其中,臣统又细分为功臣与忠臣,忠臣更具有历史的永恒性,所以在某些情况下,臣统高于君统。澹归今释的君臣论述,深具易代兴亡的内涵,在明清之际具有特殊的意义。

二

从上研究可知,在明清易代中,出现了诸多超越君道的声音,而在这种超越背后,也有价值的凸显与安立——这其中对于师友,尤其是朋友一伦的重视,成了这些声音的整体性特征。比如在明清之际,觉浪道盛,为曹洞宗僧,是当时遗民的精神领袖。在五伦关系中,觉浪道盛生平说法常言“五伦托孤于师友”,可谓寄意深远,是非常自觉的意识了。师友,在五伦关系中是最为重要的。师友,成了保障天下文明程度的底线,这是师友二字背后所藏的意义。虽然君臣之道破灭了,父子之道也遭受到了极大的冲击,但是有了师友存在,中华道统的真正精神才维系不灭。

当然,在传统中国师友往往并称,事实上,在现实生活中,师友亦多有交集,亦师亦友成了常见的表达,在这方面,澹归亦概莫能外。在澹归处,朋友所具有的地位与功能,亦多与师长有相通之处,故有时可通用。在澹归那里,师友是生活幸福的重要保障,“好师友游佳山水,自是人间至乐,然非大福德,亦岂能受享?”(《与尘异大师》,《遍行堂续集》卷十 )甚至,澹归在《菩萨戒疏随见录》中专列“不敬师友”条作为警戒,以揭示师友关系所具的神圣意义,当以诚敬之心待之。澹归这样说,“师有不可见者,佛性也;师有可见者,和尚阿阇黎也。不与我为侣者,师也;与我为侣者,同学、同行、同见也。从侣以见其所不侣,从可见以得其所不可见,敢不敬耶?”(《菩萨戒疏随见录·经四十八轻》,《遍行堂集》卷四十九)从上可知,在澹归处,师友是特别神圣的存在。诚如之前所述,佛为出世之师,且佛出世为开示悟入佛之知见,故佛性乃是师道背后的真谛;明于心性,则可以居师席。而且在澹归处,师友并不是截然可分的存在,两者是紧密联系在一起的,具体来讲,可以从同学同行同见这些与我为侣的关系以见其所不与我为侣的关系,也就是到达真正超越意义上的法缘。这意味着,在澹归处,如师友这样的关系,其发展的趋向当以佛性上的清净解脱为归宿,不如此,则师友关系亦失去应有的价值导向。

下面重点梳理澹归今释所述佛教世界图景下的五伦关系,以揭示朋友一伦的地位与价值。

澹归对于五伦顺序的看法,集中体现在《题五伦图》中,归纳起来有二,其一是《中庸》系统,君臣为首,“《中庸》首君臣,五浊恶世全是势利,建立盖不得已也。”其二为易学系统,夫妇为首,“《易》云:有夫妇,然后有父子。五浊恶世全是淫欲,建立亦不得已也。”(《遍行堂续集》卷八) 也就是说,澹归的五伦排序基本上来源《中庸》、易学两大系统,五伦为首者分别为君臣、夫妇。以上为经典文本对于五伦价值的排序,不过在历史上,五伦的顺序,逐渐以君臣为首,此即澹归所言,“五伦之序,君臣为最后,而今之序五伦者,以君臣为最先,亦其势然也。”(《司马牛忧曰》,《遍行堂集》卷十八)不过理论也好,现实也罢,在澹归看来,无论哪一伦为首,其性质都是差不多的,都是“不得已”。尽管如此,澹归并不是完全否定世间的生活,欲界的生活。澹归非常富有历史理性地指出:“五伦从迷极而起,从迷极中安顿一个好道理。”(《题五伦图》,《遍行堂续集》卷八)这一所谓的好道理,即是指社会的纲常价值,澹归对于世间的纲常伦理是尊重并认同的,即“子当孝,臣当忠,夫妇当义,兄弟当友,朋友当信,天下之常也。”(《李家湖杂剧序》,《遍行堂集》卷七)总体而言,澹归指出君臣、父子、夫妇三伦分别从属于不同的价值系统——“是故君臣者,义之最大者也;父子者,恩之最重者也;夫妇者,情之最深者也。”(《司马牛忧曰》,《遍行堂集》卷十八)

澹归对于五伦的观点,还不止于此。尤为精彩的地方在于,澹归借助佛教的世界图景厘定了五伦存在的位置还有限度。澹归的佛学式五伦解读,放在整个中国思想史上都是别具一格的。

天人之中,五伦有具有不具。人中具五伦者,惟三洲耳,北洲无君臣。天中具五伦者,惟欲界耳,色界无夫妇,无父子兄弟,犹有大梵天为之君,梵辅为臣,梵众为民也。自二禅以上,则朋友而已矣。而不立朋友之名,皆相与于无相与,相为于无相为。由此观之,有极于君臣,又极于君臣之所有,无极于朋友,亦极于朋友之所无,则三界胜劣之差别,不可以畧见耶?”(《司马牛忧曰》,《遍行堂集》卷十八)

以上材料有两点值得注意:

其一,澹归借助佛教世界图景视野,轻松实现了五伦的价值排序,并对夫妇、君臣等关系加以超越。正如之前所述,澹归认为“五伦”之存在为“不得已”,甚至可以说,三界之胜劣,是可以由五伦具足与否来加以反向界定的——在三界中,欲界是五伦全具的,至于色界、无色界并不是五伦全具。

关于五伦存在的范围,从人界来讲,“人中具五伦者,惟三洲耳”,也就是说,即使是在人界,五伦的存在也不是完全普遍的,仅仅存在于三洲而已。此处三洲具体是指东胜身洲、南赡部洲和西牛货洲,北洲是指北俱卢洲。澹归指出上述四洲,只有北洲无君臣,这是因为北洲相当自由,无所系属,甚至没有婚姻制度。而从天界来讲,“天中具五伦者,惟欲界耳,色界无夫妇,无父子兄弟,犹有大梵天为之君,梵辅为臣,梵众为民也。”也就是说,即使天界众生,也仅仅是在欲界具有五伦,到了色界,由于已离淫、食二欲,所以也没有夫妇、父子兄弟,五伦业已不全;至于君臣一伦也仅仅限定于色界初禅三天(即梵众天、梵辅天、大梵天),再上君臣一伦在色界二禅三天(少光天、无量光天、光音天)业已不复存在。

在此,有若干重要的名词需要解说,以解释夫妇、君臣存在限度的原因。一般而言,欲界与色界、无色界合称三界。天界众生在三界皆有。三界共有二十八天,分别为欲界六天、色界十八天、无色界四天;这其中,色界十八天又分为初禅三天、二禅三天、三禅三天、四禅九天。其中,三界自身是有胜劣次序的,一般而言,色界天、无色界天,要高于欲界天。

在此佛教世界图景中,夫妇一伦的存在限度是怎样的呢?夫妇一伦仅在欲界存在。欲界以有食欲、淫欲、睡眠欲而得名,自然有夫妇之名。色界众生,无有欲染,亦无女形,以化生形态出现,不再借助胎生、湿生、卵生诸形式,不可能存在夫妇一伦。

那么,君臣一伦在佛教世界图景中的存在限度呢?君臣一伦,仅存在于色界初禅天以下。色界初禅天众生无鼻、舌二识,但仍有身识,有身识就有可能存在君臣一伦。而色界二禅天众生无眼、耳、鼻、舌、身五识,既然没有身识,当然不可能存在君臣一伦。因此,澹归认为“君臣之名,止于梵天。” (《题五伦图》,《遍行堂续集》卷八)若再加以细致解释,在此,梵天当是指色界初禅天。梵天以下则是欲界最高天——他化自在天。根据佛教通常说法,由于大梵天王在初禅天最先化生,具有历史优先性,故大梵为君,梵辅为臣,梵众为民。可见,在佛教世界图景中,君臣之存在是有限度的,并不具有“普遍性”——没有普遍性,也就是没有绝对性。

总之,若是按照佛教的世界观图景来为五伦排序,夫妇乃至君臣都具有相对性,存在的范围亦是有限的,其中,夫妇一伦仅在欲界才能够成立,而君臣一伦的最大范围不过在欲界和色界初禅天而已。

其二,更发人深省的是,澹归虽然认为君臣、夫妇是尘世中的“好道理”,但是整体来看还是存在诸多弊端。

对于君臣、夫妇两伦存在的弊端,澹归的描述是相当深刻的。在澹归看来,“君臣之名,止于梵天;君臣之祸,极于地狱。夫妇之胜,止于六欲;夫妇之劣,极于畜生。”(《题五伦图》,《遍行堂续集》卷八)澹归还说,夫妇、父子、兄弟乃至君臣,都是从贪欲演化而来,其中“自欲贪起而始有夫妇,则有父子,有兄弟;自盗贪起而始有君臣。”(《司马牛忧曰》,《遍行堂集》卷十八)

其中,正如之前所述,澹归对于君臣之祸的论述,是有亲身经历掺杂其中的。但若是联系当时的时代背景,这并不能视为澹归的个性化论述。事实上,天然函昰早就在诗歌中表达了自己同样类似的感受。天然和尚早年,这个时候还是应该称为曾起莘,虽然志在四方,但是以史为鉴预先认识到政治的残酷。崇祯十三年(1640),尚为士子的天然,上京应试,入庐山归宗寺,求道独和尚削发为僧,法名函昰。此时,明清尚未易代,等到世道大乱,海内皆叹天然先见之明。那么,天然和尚为什么却选择了出家呢?如果翻阅天然和尚的诗作(尤其是咏史的篇什),就可以明白其个中心曲所在。其一,人是无定性的,就《长歌行》所言来说,“天既不可测,人亦何能量”,以曹操为例,“宁我负天下,孟德真豺狼。忍心杀文举,厚遇关云长。”不仅统治者“慈暴出入机,善恶岂有常”,即使荡荡红尘也是“茫茫世上人,买药诬韩康。”其二,所谓的忠贞义气也是对待之法。如《秋兴》所云“田横不死客仍散,诸葛虽生汉亦王。”在《挽愿海》一诗中,天然这样哀叹:“国久无真忠,忠者多见戮。家久无真孝,孝者先无禄。”这世间万象的残缺与有漏逐渐在冷酷的历史现实面前展示出来了。天然和尚虽然没有经历澹归那样残酷的政治摧残,但是业已以史为鉴,基于佛学道理认识到世间纲常伦理的虚假与脆弱。天然在诗作中对于世间芸芸众生相进行了一一披露,而选择出离的澹归亦经常申说人伦的灾祸,并最终坚定地选择了清净解脱——“人伦之祸,底于末流,而溃决莫挽者。君臣以势相啖,父子以利相结,夫妇以欲相牵,必返诸清净,而后归于解脱也。”(《题朱孝贞传》,《遍行堂续集》卷八)

事实上,澹归今释即使对于朋友一伦,也并非完全根据名字形式而无条件承认,在澹归的分类中,朋友之交也是分为不同形态的,澹归指出,“世间朋友,种种不同,性命之交、道义之交、文学之交、势利之交,吾辈须在第一种交谊中相见。”(《与洪药倩水部》,《遍行堂集》卷二十五 ) 毫无疑问,性命之交、道义之交要远胜于势利之交,这种区分是非常具有现实性的。当然,从整体来讲,朋友一伦由于其超越君臣、夫妇的普遍性而为澹归所高度认可,澹归还是将人伦的希望寄托于朋友,“世外人一切灰冷,惟‘朋友’二字,不能置之于飞尘断网之际,所以闻声而思也。”(《与郭子美孝廉》,《遍行堂集》卷二十八)

其三,从上可知,总体上,澹归将君臣、父子、兄弟、夫妇视为有为法。那么,对于朋友一伦呢?在五伦之中,澹归认为唯有朋友一伦最具有超越性,因此对于朋友极力强调。翻阅澹归的各种文字材料,可以发现澹归对于朋友一伦是相当重视的——朋友是人生必须的,澹归认为,“人故不可以无友。”(《书法汇编序》,《遍行堂集》卷六)“朋友岂可辞,真率相往还。”(《赠李孝廉确庵》,《遍行堂集》卷三十)朋友让人生更加完整,“交因于人,游因于地,地全于山水,人全于友生。”( 《黎尧民诗序》,《遍行堂集》卷七)朋友一伦可以匡正风俗,具有教化意义。澹归这样评价,“世风薄恶,即吾法中,父子兄弟常如寇雠,则友爱之情,足以挽浇漓而还之淳古,大抵使衲僧风规端素和雅,必自丹霞始耳。”(《与乐说和尚》,《遍行堂续集》卷十)

更难能可贵的是,澹归对朋友一伦在人类文明中的地位与作用还进行了系统的论述。澹归这样阐释道:“今夫有天地即不能无人,有人即不能无相与相为,然则生民之初,皆朋友之交也。”(《司马牛忧曰》,《遍行堂集》卷十八)澹归这一论证,与黄宗羲《原君》有一定相通之处。《原君》开篇曰“有生之初,人各自私也,人各自利也。”两者皆从“生民之初”开始进行论述。与黄宗羲强调人各有私不同的是,澹归对于五伦的解释,是以朋友为参照系的。在澹归看来:

生民之初,始于朋友顺,而生至于君臣,生民之后,始于君臣逆,而还至于朋友,亦其理然也。故三代以上,道统归之君,降而及于相,三代以下,道统归于师,此可以知朋友之交之为世界成始成终之验也。(《司马牛忧曰》,《遍行堂集》卷十八)

也就是说,澹归认为朋友之交为世界成始成终之验,是最具有普遍性的,它超越于君臣关系;甚至师道也不如朋友之道更具恒常性、稳定性。当然澹归强调朋友,并不是说要压低师道的地位,更不是说要贬低师道的功能,师道之于君道的超越意义在此过程中并没有受到影响。另外,诚如之前所述,澹归还主张“从侣以见其所不侣,从可见以得其所不可见”,从这一主张可知师道之于生命的清净解脱大有裨益,毫无疑问,在这个意义上,师道具有神圣的意义。

除此之外,有必要专门指出的是,在澹归看来,在五伦中,“兄弟”与“朋友”的性质几乎相类,是最为接近的。用澹归的原话来说即是“至于兄弟,则与朋友之交相近矣。以其同姓,遂名为兄弟,以其各姓,遂名为朋友,而实有不能自主与能自主之分。其不能自主者,有无多寡之数,智愚贤不肖之量。其在兄弟,不择而处,不可推而远之也,其在朋友,可择而处,亦可以引而近之。” (《司马牛忧曰》,《遍行堂集》卷十八)换句话说,兄弟是先天的朋友,朋友是后天的兄弟。兄弟作为先天的朋友,是不能自我选择的,而朋友作为后天的兄弟,是可以自主结交的。可见,澹归于五伦之中,最重朋友,澹归说法每以兄弟相称,而又愿意求个朋友之乐,其原因也在乎是。克实而言,朋友一伦确乎与兄弟一伦有相近的地方,朋友、兄弟都是比较平等、亲近的关系,这是师道在通常情况下所不具备的,毕竟师生之间当以教、学为重。

澹归对于五伦的看法,是基于佛教的世界图景和修道境界。在澹归看来,衡量三界胜劣,其外在参照性标尺即是朋友一伦的超越性。仔细分析,澹归对于五伦的看法是非常具有解构力的,它从根本上动摇了社会生活尤其是君臣之名的坚强根基,而将五伦之根本落脚于“朋友”一伦。

不过,应当指出的,澹归在生命的归宿上最终还是选择了佛教的立场。从澹归的观点来看,“自二禅以上,则朋友而已矣。”要想拥有更加清净超越的存在关系,就需要回归到生命的修证解脱上来,毕竟人伦之祸进展至末流,可谓惨不忍睹。

三

明清之际时人对于君臣等五伦的看法,从目前本文所见材料来说——总体上是将君臣之道寄托于师友之中,于人伦之中尤其注重师友,这是晚明以来社会文化思潮大势所趋。事实上,按照一般的研究,明清之际士人理想中的君臣关系,原在师友之间。比如黄宗羲曾云“出而仕于君也,不以天下为事,则君之仆妾也;以天下为事,则君之师友也。”(《明夷待访录·原臣》)这是用师友关系来定义君臣关系,由此可见,明清之际关于臣道的讨论实际上具有了士文化检讨的意味。

至于这一思想大势的发展历程,可以从以下几个方面加以考察。

明末,儒家纲常遭到了来自各方面的批评,并陷入了困境,“五伦”关系的前后顺序开始重新排列,夫妇、朋友二伦通常置于五伦之首;君臣关系的绝对性开始大大地松动。比如李贽指责对昏君、暴君尽忠的行为,甚至认为“谏而以死”的臣子迂腐,是“痴臣”,主张“君臣以义交也。士为知已死,彼无道之主,曷尝以国士遇我也。”(《痴臣》,《初谭集》卷二十四)这其中,朋友一伦,又有超越于君臣父子夫妇处。早在之前,利玛窦来华,其熔铸了阳明心学价值观念的《交友论》大为风行。异域文化的声音,应该在一定程度上也促进了社会对于朋友一伦的重视。

又,明社既屋,遗民四处奔走,在生存上亦需有相互照应,朋友一伦的重要性更为突出。对于清朝统治者而言,明遗民是一种“体制外”的存在,本不为主流社会所接纳,然而在民间社会特别是遗民所构成的社会,明遗民领袖人物却备受推重,这也促使遗民群体更加注重师友之一伦。因此,澹归诸人在对君国价值观念的解构中重视师友兄弟,实在是正常不过的事情。

尤其应该注意的是,“逃禅”并不是逃避,而是借助佛教的势位空间,在贞下起元的希冀中承担起文化突围的神圣使命,实现“藏天下于天下”的宏图伟略,在这种情况下,将实践的重心从国家转向社会,从君臣转向师友,无疑具有更大的稳定性与恒常性。澹归在《与丘贞臣明府》这封书信中的表达,可谓典型,其文曰:“苟能济人利物,则一身出处可不计也。华夷二字,乃人间自家分经立界,若同一天覆,则上帝必无此说,亦但论其所行之善恶耳。……若有圣贤心胸,亦应具豪杰作用,决不拆独木桥、坐冷板凳、做自了汉而已。弟常云:天下有道则见,无道则隐,只是笃信好学、守死善道之流;有脊梁汉子,天下无道,才方出现,既有道了,要你出现做甚么?……凡弟之所是非,从民生起见,不为一身出处起见,并不为一国土内外起见,此为天道,此为圣教。”(《遍行堂续集》卷十一)在此,澹归今释实际上不仅拒绝了“逃禅”这一标签,甚至对于隐逸一事所具有的合理性亦予以质疑。若加以深入分析可知,晚明士人在实践方面,多从社会基层入手,这一趋势至清初而不衰。至于明清之际,“逃禅”人物正常从政的可能性已大大降低,这个时候,如何济世成为一个棘手的问题,自然将济世的维度定位在更为超越的层次,也就是天下苍生。在这样的情形下,犹如孔子面对“子奚不为政”的询问时,孔子认为,践行孝友,施于有政,此亦是为政。(《论语·为政》)在当时,各种“藏天下于天下”说出现在遗民(僧)的论述之中,其着眼点在于如何收拾残局,重整山河。恰如澹归所认为的,有关生死去就的是非,应该“从民生起见,不为一身出处起见,并不为一国土内外起见”,“苟能济人利物,则一身出处可不计也。”而且澹归明言,“华夷二字,乃人间自家分经立界”,也就是说夷夏之辨并不具备天然的绝对性。由此可知,澹归实际上抛弃了夷夏之辨,在信仰上自觉皈依了佛教,而转向了更为彻底的众生立场。

整体而言,从澹归今释对于五伦的重新梳理来看,“五伦托孤于师友”的悄然变化,反映了历史实践的重心逐渐转移至社会领域,而五伦之间的绝对性或等级性亦大为松动。更具体而言,如果从整个传统中国来看,相较以前“普天之下,莫非王土”的叙述,君道所具有的绝对性、普遍性,在明清之际易代佛教中不知不觉地瓦解了——在这个过程中,“国”与“天下”的区别也开始清晰起来。联想起澹归对于世间法与出世间法的区分,卜正民的判断不无启发之处,即“佛教绘制一个替代的世界——不仅是信仰的世界,而且是行动的世界:一个联合事业的世界,通过这个世界,精英的身份或地位可用不依赖于国家传达下来的定义的高度文化的术语来塑造。……社会正在向国家权力挑战,而佛教提供了这种情况可能发生的境域。”历史确实充满诡谲,在“天崩地解”中,反而生发了孕育社会空间的契机,这一趋势在易代之际的“逃禅”现象中得到延续,甚至在某些情况下得到强化。可见,明清之际易代佛教中的声音,并没有脱离整个时代大势,反而面对时代变革表达出来了独特的强音。表面看来,那些遗民僧或“逃禅者”,对于清朝统治者而言,是一种“体制外”的存在,但是他们的论述却可以在传统的脉络中获得文化突围的意义。在这个过程中,中国文化在不经意间已经具有了现代性的某些特征。

结语

行文至此基本上要收尾了,在文章结语部分,还有一些可供探讨的观点需要呈现出来。这些可供探讨的观点,主要是基于这样一些问题而产生的——明清之际“逃禅”风潮中有关君臣师友的论述,应该如何评估它们的价值?这些论述,在未来还有什么意义吗?

首先,在明清之际“逃禅”风潮中,儒佛两家各自的精神价值经由诠释与对话展开为一个价值时代化的过程,中国传统文化的价值观念日趋丰富。在某些情况下,确实应该从复数多音的方式理解中国传统社会的意识形态。

在一般性的论述中,儒家的伦理纲常是中国传统社会的主流意识形态,佛教的平等观念是难以渗透其中的,至于佛教平等观念能否成为一种改造社会的行动,更是难以想象的。然而本文的研究指出,佛教不仅对于儒家的伦理纲常有尊重和认同,更有批判与重建。从某种程度上来讲,澹归今释对于五伦的评价,超越了血缘的局限,而以法缘为基准予以衡量。而且澹归认为朋友一伦遍布三界,这一论述背后实质上还有性善论的影子在其中。在此过程中,儒释两家的精神面貌都得到了丰富与更新。对此,本文将这一富有历史现实意义的过程称为价值时代化。在这一价值时代化的过程中,佛教自身的时空观念、世界图景,本来仅仅是一种佛教内部的自我叙事,然而对于澹归今释而言,佛教的十方三界、六道众生,就是自己思考与行动的基本背景,它可以直接作为现实关怀的精神维度;佛教自身的精神,亦逐渐进入社会公共空间得到一定程度的落实与强调,开始具有对话与共生的融合意味。在此应该特别指出的是,那种认为佛教思想观念缺乏改造现实世界力量的机械性看法,可能是种根深蒂固的偏见。如果隐藏于丛林中的精神活动,没有对专制政府带来潜在的危险,那么乾隆帝何以接二连三地发动文字狱,以至于澹归在圆寂之后都要受到殃及?

其次,在这个价值时代化的过程中,佛教自身世界图景,在后设反思的程度上其实可以作为有力支点,将思考现实问题的程度推至后设的层面,在更为深刻而宽广的领域关怀这个世界。

正如之前分析的,黄宗羲等儒家学者,对于君权专制之害经过痛苦的反思,终于有所醒悟。黄宗羲诸人的论述,是放在生民之初这样具有自然意义的背景下加以展开的,并掺杂了历史经验。而在澹归这儿,有关君臣、夫妇、父子、兄弟、朋友的伦理,是放在佛教三界众生的世界图景下展开论述的。五伦的价值位阶,在三界中有了比较清晰的表达,呈现出来井然的格局。毫无疑问,澹归的诠释可谓佛教观念中国化的杰出表现。它一方面在尽可能地适应中国传统的土壤并与现实达成协调一致,另外一方面又从精神发展的普遍路径延伸出未来前进的良善图景。

另外,从澹归的论证也可以看出,从某种程度上来讲,佛教自身的思维方式,是非常具有彻底性的,佛教对于生命平等的高度肯定,对于生命解脱的极致追求,对于精神成长的大力强调,这些佛教的思维特质对于人们反思社会历史可能产生的异化现象是有一定警醒作用的。毫无疑问,在中国古代思想世界,佛教更为系统地直接论述了平等性价值理念,自然而然非常亲近五伦之中的朋友——朋友是那样的珍贵,是这个世界最初的关系,也是这个世界最后的关系。在“五伦托孤于师友”的过程中,佛教的教化实践重心逐渐从国家转移到社会,天下的维度开始彰显,而夷夏之辨也在一定程度上被无形之中解构了。本来注重出世的佛教,在不经意间却成了时代价值变迁的旗手。佛教思想在乱世所具有的批评锋芒,值得深入研究,这是不能不为人们所注意的。

当然,澹归对于五伦的佛教式安置,具有强烈的个人色彩,与此同时,这样的价值安置,在很大程度上还仅具有精神上的文化意义,并不可能完全呈现为现实秩序。比如,在这个过程中,澹归这种基于佛教价值的伦常判教,对于父子、夫妇等关系也实现了超越。这样的超越,是不可能为儒家所普遍认可的。即使到了后世康有为的《大同书》那里也不过仅仅提出了“去家界”而已。澹归今释对于朋友一伦的强调,虽然具有一定的社会意义,但是终究没有进入权利叙事的框架,也没有进入社会体制的正式建构进程。事实上,佛教的诸多提法虽根源于生活世界,但距离实际的历史进程较远。

最后,如果放在整个中华文明价值变迁的过程中来看,明清之际“逃禅”风潮中所发生的这一切颇堪玩味,对于当今社会的未来发展不无启发裨益之处。在传统中国,三纲五常所涵盖的关系,毫无疑问是社会关系的主干。到了近现代,五伦关系更是发生了翻天覆地的变化。比如深受佛学思想影响的谭嗣同即认为在五伦之中“朋友”于人生最无弊而有益,最能体现自主之权,提议以朋友之伦为范例改造其余四伦。在一般性的论述中,有学者将谭嗣同以朋友一伦改造传统社会伦理的提议视为孤明先发。事实上,本文的研究指出,至少在明清之际澹归今释这里已经有了端倪,并有了相当系统的论述。在传统五伦之中,唯有朋友一伦,是在自然交往中形成的,最具平等性、公共性、开放性。这样的精神特质毫无疑问是现代社会所亟需的。当谈论当下中国的现代性时,人们往往将追溯的起点设置在清末民初,而本文的研究表明这种现代性的肇始在明清之际就已经发生了,而且这种肇始在很大程度上是内生性的,并不是在“德先生”或“赛先生”的刺激下产生的。

诚所谓祸福相依,“逃禅”现象作为中华文明的命运哀歌,在不幸中又有大幸,今天重新回顾这段历史,正是有赖于“逃禅”这一文化机制的缓冲作用,那些有理想有抱负的时人才有机会在佛门实现文化托命的神圣信仰。在明清鼎革、新旧更替的张力中,中华文明反而获得了重生契机,艰难而痛苦地促成了自我的凤凰涅槃。可见,儒释道三教关系作为一种文化更新机制,不仅在认识上可以为中华文明的生生不息提供智慧支持,也可以在价值上为中华文明的开拓进取贡献健康基因。传统价值的现代嬗变不可能终结,它仍将继续在未来发挥作用。

历史虽然发生在过去,但它同时属于未来。从这点来看,追溯明清之际的历史过去,何尝不是为当下的出发重新寻找一个可能的现实起点?明清之际“逃禅”现象中的深沉反思与痛苦孕育,还有许多值得今天回味乃至反思的地方。在很大程度上,明清之际儒佛会通所熔铸的价值观念,仍然能够为这个世界的未来发展提供可资借鉴的精神资粮。