李森科主义、政治正确和伪科学的复兴

撰文 | 疯狂的伊万、吴鞑靼

一、题记

有感于袁隆平先生的辞世,翻出一篇未发表的旧文,说说农业以及其他的事情。2017年写的,参考了《苏联遗传学劫难》一书。关于“李森科主义”的历史故事,网上有很多详细记录,本文不再赘述。主要侧重于评价和反思,延伸出一些虚无缥缈的东西。有不足和荒唐的之处,还请赐教。

二、被怀疑的,不一定是假的

苏联历史上,有许多黑暗与光明的对决。有的胜负值得质疑,比如结论过于主观,或者只是胜者的一面之词。另一些,则是板上钉钉的事实——比如科学上的争论,有绝对的是非曲直。

今天讲的,是一个通过政治手腕把科学搅得昏天暗地的故事,虽然几十年过去了,该没的都没了,该矫正的也都掰过来了。但时至今日,他的事迹,却在逐渐成为一种潮流趋势,左右着精英决策和日常生活。

开启这个疯狂故事的主角,就是特罗菲姆·李森科。他曾经把持苏联农业科学多年,甚至对袁隆平先生早期的研究工作,产生了不少错误的影响。不过好在袁隆平先生后来用实验证明了李森科“无性杂交”学说的荒谬,也走上了自己开创未来的道路。

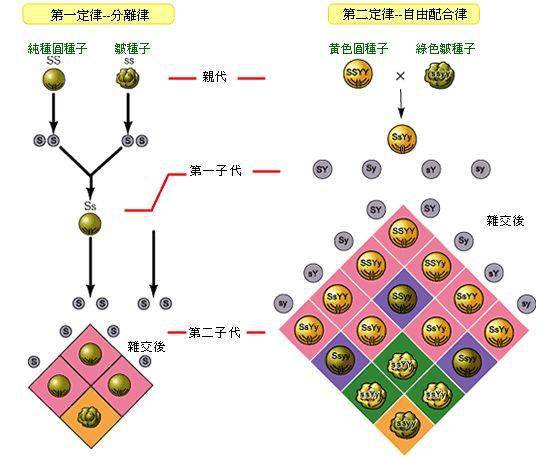

在开始这个故事之前,我们先回顾一下孟德尔著名的遗传学实验,复习一下高中生物。

孟德尔的实验对象是豌豆,不同豌豆有不同的性状,有的高有的矮。把高矮不同的豌豆杂交,得到的后代都是高的,没有矮的。于是孟德尔再让第二代豌豆自交,得到的第三代豌豆中就又出现了矮豌豆。

孟德尔据此提出,每一个性状是由两个因子(也就是后来说的“基因”)决定的,它们可能相同(纯合体),也可能不同(杂合体)。

漂亮的实验数据证明了孟德尔关于隐性和显性基因的假设,但是质疑者也是有的。

1936,群体遗传学创建者之一、英国著名遗传学家和统计学家费歇发表了一篇著名的论文《孟德尔的工作是否已被重新发现》。根据孟德尔论文记载的实验数据,费歇用卡方测验的统计学方法进行验证,发现得到孟德尔实验数据的概率实在太小,严重涉嫌实验数据造假。

1953年,人类发现了DNA双螺旋结构,证实了孟德尔的理论,或许他在数据上动了手脚,但绝对是遗传学无可置疑的祖师爷。

在孟德尔备受质疑的年代,绝对的理性和经验的假设,往往会针锋相对,争执不下,在真相最终被揭开之前,是非论断并不是根据一个标准就能做出的。尤其是对于那种极具前瞻性的,极具开创性的理论,它背后的玄妙精巧,有时候确实难以得到快速的判断。

于是,这就给科学——这个被人类冠以崇高美誉和景仰的人类宝贵的结晶——留下了一个让人捉摸不透、混沌不明的时空地带。

在这个地带,真理有可能被扭曲,伪科学也有可能被信仰,而科学之外的东西,便成了主宰。

比如,当科学成为一种政治需求。

三、被推广的,不一定就是真的

这是一根野生香蕉,没错,种子特别大。但现在的香蕉是没有种子的,种下一根超市买来的香蕉什么都长不出来。

几千年前人类就开始驯化香蕉了,祖先们并不知道孟德尔遗传学,也没有基因工程帮助,他们仅仅通过杂交和嫁接就取得了如此了不起的成就。

1930年代的摩尔根-孟德尔遗传学解释不了嫁接问题,因为嫁接来的基因没有传递给子代,而是在同代中转移。直到1959年才发现了水平基因转移,于是在此之前的近30年间,就出现了一个混沌不明的时代,这也是“李森科主义”的时代。

苏联“米丘林学派”的学说,恰恰可以更合理地解释嫁接现象,并且已经发明和推广了很多新技术,提高了产量和质量。

简单归纳就是,李森科坚持生物的获得性遗传,否定孟德尔基于基因的遗传学。

这对一直被农业困扰的苏联来说是至关重要的,在遗传学发展方向并不明朗的情况下,支持米丘林学派,支持代表人物李森科,既可以看做一种赌博,也可以看做一种大众心理的默许。所以,只要政策稍微一倾斜,整个国家的农业,就会被这个李森科的理论学说所左右。

科学是钱砸出来的,尤其是这种涉及到国计民生的大问题。

科学研究的发展方向是国家来决定的,而国家根本不会考虑诸如“造福人类”这样无聊的问题,国家考虑的核心问题是让自己在国际竞争中胜出,换句话说,科研是为政治服务的,尤其是在斯大林统治下的苏联。

在这种情况下,是花巨资研究没有什么实际意义的孟德尔遗传学,从理论角度去完成探索,还是举国上下直接套用已经有很多“成效”的米丘林-李森科遗传学,简直不言自明。

四、李森科这个人

李森科的故事可能并不是像很多人想当然的那样:某年某月的某一天,李森科傍上了霸道领袖斯大林,然后把所有不同意自己的人送进了古拉格,当上霸道学阀,走向人生巅峰。

生活在人类社会中的读者们应该都深有体会,不管你多牛逼,想在N+2领导面前表现自己都是极其困难的,单单是接触到管理层就已经难上加难了。

对于身为“春化法发明人”的李森科来说,斯大林基本是N+无穷级领导。更何况,他还一直是以为“无党派人士”。

李森科出生于乌克兰农村,基辅农学院毕业后,在阿塞拜疆一个育种站工作,在这里,他遇到了苏联遗传学大师瓦维洛夫。当时的青年李森科给瓦维洛夫留下了深刻印象:

“高高的个子,干瘦干瘦的,通常是满身泥巴。他把鸭舌帽随随便便地戴在头上,总是歪在一边。一句话,完全不注意外表。他睡不睡觉——不清楚,我们下地时,他已经在田里了,我们回来时,他还在那里。总是在那里摆弄他的那些豆科作物,所有的时间都和它们在一起。他对它们关怀备至。他对它们的熟悉和理解真是太透彻了,好象是他能和它们讲话,能渗入它们的灵魂之中,他的那些作物‘会想’、‘会要’、‘会爱’、‘会痛苦’……”

无疑,李森科是一个精于计算、会表现自己的人,但这并不是什么过错。

如果换一个角度来看,精于算计的人一般都挺有进取心的,他们充满干劲儿积极向上,容易得到领导的赏识,于是,瓦维洛夫把李森科确定为自己的“重点培养对象”。

1929年,李森科在瓦维洛夫的提拔下参加了全苏遗传学和育种家代表大会,并且得到了发言的机会,李森科飞黄腾达的转折生涯,就在这第一位伯乐的栽培下开始了。(不过这位伯乐后来因为跟李森科学术意见相左,被送进了古拉格。)

此后的故事,就和其他黑暗时代里,悲情又沉重的故事一样:好人和聪明人垮掉,小人和荒唐汉冉冉升起。国家和人民,就这么遭了罪。

网上和书上,都记载着这个故事的来龙去脉:一个农民变成斯大林最器重科学家的故事,一个依靠国家机器将所有质疑科学家碾压的故事,一个像审判伽利略哥白尼一样清洗异己的故事,一个因为自己的谬论而误国劳民的故事。

没准,这并不单纯就是一个疯狂的农民想要用自己的狠毒与恶心肠来摧毁世界的“魔王启示录”,也不仅是无脑的苏联官方集体做出的一种反理性反智力的政治运动。

而是一个发自内需和互相利用的必然结果——意识形态需要它,国家需要它,领袖需要它,人民更需要它。

当善于钻营的“农业鬼才”,碰上意识形态,悲剧就诞生了。

如果所有人的潜意识都在需要它,那么选择将是多余的。给人希望,给人画饼,初衷总是好的吧。

但结果,往往会加倍地残酷。人类历史又不是第一回栽在“好心人”手里了。

五、伪科学的复兴

另一方面,政治正确对于拥有崇拜强权传统的俄国来说,也正在掀起另一种可笑的伪科学浪潮——当需要用一种强硬的姿态来体现爱国精神的时候,伪科学便借着政治正确,复兴了。

比如,名叫 Mikhail Kovalchuk 的物理学家,是普京亲朋好友圈中的一员,他在一所核能研究学院担任院长。这位大神就曾在给俄罗斯杜马的议员们做报告时,用带有警告的口吻,提出一个理论,在全球范围内那些被美国控制的科学精英们,正在研究开发一个新型的”人类亚种”——一个被专门基因改造过的”工蚁”型人种,用来服务其他人,他们不怎么吃东西,也不怎么思想,并且只在下达指令后才会去繁殖后代。

虽然这个离奇的理论听上去跟实际生活相差太远,但其背后的民粹主义和反西方阵营力量,却的确在通过这种方式,获取政府的资源。

Kovalchuk 作为普京幕僚中,科学家阵营里面一个重要的人物,竟然会鼓吹这种匪夷所思的想法。现实的荒诞,看来远比我们假象的要猛烈的多。

当然,这其实不算 Kovalchuk 提出的言论中最离谱的,他之前还提到过一种说法,指出美国推行的提倡使用避孕套来预防艾滋病的宣传,其实是为了抑制俄罗斯的人口,达到削弱俄罗斯的目的。

在俄国与西方关系恶化的今天,对西方的恶毒与对俄国的自负便是一种政治正确,它影响下催生了伪科学一般的理论,虽然还没到影响整个国家运转的地步,但这种民粹毒瘤一样的存在,却会导致一系列严重的问题——比如学术界的腐败,与对真正有价值科学成就的忽视。

六、政治正确与李森科的幽灵

李森科的政治正确在于,他的出身是一个普通的苏联农民,他的理论不是来自实验室而是来自田间地头的实干。他符合宣传机器对于工人阶级通过实干带来生产进步的设定,他的构想也顺应了农业集体化的方针。

于是他的理论就成为了: “社会主义的”、“进步的”、“唯物主义的”、“无产阶级的”。

所以,科学不科学又有什么关系,只要他是顺着政治正确的方向在实践,那么他就应该被支持。

时至今日,李森科主义的“幽灵”依然存在,它向上可通向当局者心中的幻景,向下也可以直达平民百姓心中的妄想。

与科学的结合,只是这个幽灵为祸人间的表现其一,而它更多带来的,则是大众心理的一种混乱。

当没有人真正关心,科学应该怎样讨论本质上的对与错,应该质疑怎样的是与非。人们更关心的,是科学的现实主义价值,科学能带来什么样的论调,带来什么样的目的,带来什么样的人们喜闻乐见的幻景。

当人们用太多欲望与奢望来左右科学,科学本身的美好,就在一点点远去。

为了那些美好,科学家没准应该更加”混蛋而纯粹”一些。