中国西周贵族与西欧中世纪贵族有本质不同,前途也有优有劣

来源: 南方周末

中国的先秦时期和欧洲中世纪,都是贵族的时代,论者常喜欢将二者相提并论来说明问题,但实际上,中国先秦贵族与欧洲中世纪贵族仍有很大差别,因此有必要加以辨析,以免在畅想其前景时出现误判。

从来源上来说,中国先秦贵族和欧洲中世纪贵族就很不一样,这也决定了他们日后的发展道路和结局很不一样。

西欧中世纪贵族的来源

欧洲中世纪的封建贵族制,最先是取代了西罗马帝国的日耳曼部落带来的,日后因为环地中海地区军政局势的动荡,东罗马帝国、阿拉伯帝国也先后进入封建制的时代,但是这几块区域的封建制有一些区别,本文分析的是封建制最典型的西欧贵族。

西罗马帝国崩溃以后,东哥特人、西哥特人、汪达尔人、苏维汇人、勃艮第人等大量日耳曼部落入主西欧,建立若干王国,东哥特首领狄奥多里克、法兰克首领查理曼等枭雄甚至试图重建西罗马帝国的体制,不过最终失败。各个日耳曼王国虽然制度有别,但多多少少具有封建成分,查理曼的法兰克王国几乎一统西欧之后,封建贵族制度最终定型。

查理曼时代的欧洲,经过长期的动荡和战争,农业产量和商业网络比罗马时代大幅退化,无法支撑复杂的官僚系统,因而也就无法通过征税来维持庞大的常备军,但查理曼帝国的周边却是强敌环伺,帝国需要强悍的军队。于是查理曼将土地分封给贵族,由贵族自主经营,为帝国提供粮食和兵员,尤其是重装骑兵。

典型的欧洲骑士

欧洲国王与这些贵族的关系来自日耳曼部落的主从机制,封建制的实质,是国王派出自己的仆从贵族去统治各地,然后通过仆从们掌控和支配整个国家。但是,这种愿景从一开始就遭遇了三个方面的阻力,导致其难以落地。

第一是封建贵族的在地性。

封地既然归封建贵族长久拥有,后来又发展到世袭,封建贵族就与乡土利益深度绑定,在地性增强。与任期短暂的官僚相比,封建贵族与治下领民的关系是长久相处而非短期掠夺,因此与领民的关系紧密,基本盘牢固。

封建贵族明白领地是力量的来源,为了不让领地被分割,逐渐将继承制度从日耳曼人的诸子均分制改为长子继承制,由长子继承全部领地,以保持领地的完整性。

在封建贵族的心目中,领地非常重要,国王提拔他们到朝廷当官,并不能让他们轻易地放弃领地的利益,这导致中世纪后期,国王建立官僚制度时,需要跟封建贵族进行大量的妥协、谈判,让渡大量的政治权利。

第二是罗马的法治、契约等传统。

按照日耳曼部落的主从机制,封建贵族要为国王效力,跟国王相比,贵族的义务更大、权利更小。但是进入罗马帝国故地之后,日耳曼人被先进的罗马文明征服,深受罗马文明的共和、法律、契约等观念的影响,所以国王对贵族并不能建立东方君主式的支配关系,而只能以契约的形式明确规定贵族的权利和义务。

一方面,贵族在法理上与国王是平等的,有了契约方面的纠纷还可以跟国王打官司,甚至因为国王违约而不再臣服,国王很难碾压贵族,贵族有力量抵抗国王,因而西欧社会能够长时间地保证“王在法下”,维持法律的威严,虽然是王国但法治程度不低;

另一方面,贵族在地方上的权力也还是有契约限制的,一般是有行政权但没有司法权,所以,贵族较难推翻国王,像春秋战国时代的诸侯那样“下陵上替”、“礼崩乐坏”,最终,中世纪西欧虽然纷争不断,但各国王室始终没被彻底铲除,统治秩序没有彻底崩坏,国王也没有很紧迫的需要去过度集权。

十二铜表法

欧洲中世纪怎么败希罗的遗产也败不光

第三是西欧社会的复杂性。

希腊、罗马时代高度文明在中世纪尚有许多残留,中世纪西欧的社会因而也比较复杂,并不是只有封建贵族,在他们之外,还有商业城市、教区领地等非常多元的社会力量。

国王和贵族都很难用武力彻底支配这些异质性的社会力量,甚至在国王和贵族的斗争中,双方为了获得社会力量的援助,争相向社会让渡权力,最终促成了商业阶级的壮大和民主政治的诞生。

中国先秦贵族的来源

周朝的贵族,实质上是周王室派到关东地区的军事殖民者。

根据近年对周人早期居址碾子坡等遗址的考古,以及《诗经》、《史记》中相关文献的记载,可以知道周人深受羌戎等游牧民族的影响。

这些西部民族接受了西亚新传来先进的军事技术,所以能够在周人的带领下以少胜多,消灭殷商,随后周公又挡住殷商残余势力与徐夷、淮夷、东夷的联合反扑,最终在函谷关以东建立诸多周人的诸侯国,以人数不多的“小邦周”统治了“大邑商”的广土众民。

周朝统治天下的方式,基于游牧民族“以天下为家产”的观念,这种理念相当原始,在日后突厥、蒙古等游牧民族的国家建设中仍然不断重现。

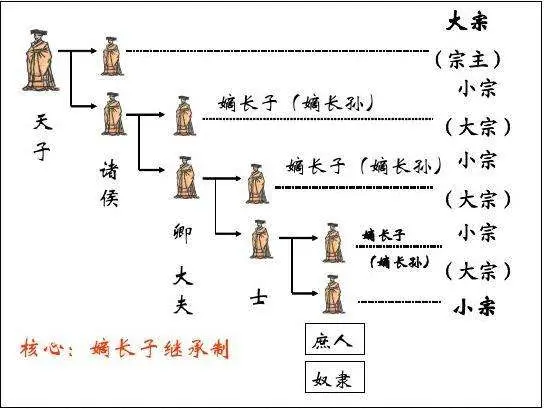

家产国家的具体实现的方式是:派往关东的姬姓诸侯,本身就是周王室的子弟;周朝承认的一部分关东土著诸侯,则尽量让他们跟周王氏联姻,令他们成为周人的戚族,最后周天子通过无数的亲戚统治全国,在化家为国之后又化国为家,实现家国一体。

所以,周朝对天下的掌控,是通过家长制度而非契约关系。在诸侯国内部,诸侯、卿大夫、士之间,统治秩序也通过一层一层向下的家长制来维系。家长制虽然也有一些权利和义务的规定,但和契约制度相比,有巨大的模糊空间,这就造成了两方面的后果:

一方面周天子拥有强大的常备军西六师和东八师,对贵族具有支配性权力,可以较轻易地处决贵族,另一方面贵族对领地的权利也没有详细的规定,所以贵族也就是诸侯在封地内可以通过集权、灭国等手段来增强实力,反过来欺凌周天子。

周天子和贵族之间因为权责不清晰,当天子和诸侯的亲戚关系经过多代人之后变得淡薄,无法再提供转圜时,二者之间的争端缺乏暴力之外的解决机制,双方都趋向于靠暴力压倒对方的零和博弈。

周朝靠家长制维系秩序

这导致周朝的统治秩序很不稳定,一有大的变故比如犬戎入侵,统治秩序就崩溃,礼崩乐坏、下陵上替,剧烈的社会变动之后,新上位的赢家有很强的不安全感,争相引入法家,加强集权,来保证自身的安全。

在社会层面,周朝时代过于古早,中国的社会还很原始,周人的管控又延长了这种原始,不利于社会成长。

周人因为拥有先进的军事技术,轻易地支配了关东土著,因而得以对土著进行严厉地管控和压榨,其程度甚至超过了两千年后中世纪的欧洲和中东。这样的管控当然不利于社会经济的发展,直到春秋时代中国的平民还在使用石制农具,到战国时代因为廉价的铁器登场才用上了金属农具。

周人的管控令社会长期维持在比较原始和简单的状态,难以产生中世纪欧洲那样的商业城邦、教区领地等多元的社会力量,作为天子跟诸侯相争时的缓冲,令天子和诸侯之争最终只能通过暴力来收场。

中西贵族的不同结局

欧洲中世纪贵族和先秦贵族的不同起源,也决定了其最终的结局。

11~12世纪的中世纪盛期,欧洲农业进步、商业复兴之后,国王们拥有了更多筹备粮食和兵员的手段,比如训练平民、雇佣外国人、设置常备军等等,同时,以英国长弓兵、瑞士长矛兵为代表的步兵战术也在复兴,占有土地并为国王提供重装骑兵的封建贵族重要性不断下降,其势力最终被各国国王瓦解。

西欧几个主要大国,国王最终都对贵族完成了集权。

英国的办法是把贵族集中到议会,让他们代表地方利益在议会里吵闹而不是在地方上拥兵厮杀;

法国的办法是把贵族和领地分开,纵容贵族在巴黎享受声色犬马和无尽繁华,从而烂掉,不再具有拥兵反抗法王的能力;

神圣罗马帝国长期放任贵族割据,但拿破仑战争消灭了大量的中小贵族,破坏了神罗的秩序,战后崛起的普鲁士趁机又消灭一批贵族,德国建立后虽然仍有部分贵族割据,但其实力已经不能挑战国家的力量。

虽然如此,欧洲贵族因为有领地和武装,还有法律的保护,衰落的过程很漫长,在这个漫长的过程中,贵族和商业城邦、教区领地等社会势力通过自身的武力和资源与国王博弈,因而能够维护法律的运行,在很大程度上避免“王在法上”、国王抛开法律任意践踏和肢解社会的情况。

最终,社会力量强大的西欧各国,国王要不就被革命,王制变为共和(法国),要不就跟社会力量谈和,以立宪君主的形式进行统治(英国、德国),最终都过渡成民权强大的近代国家。

西周因为家长制的模糊性,统治秩序没有中世纪欧洲稳定,一旦秩序的顶点周天子的权威受到重大打击,就会陷入失序。

西周中后期,周天子在关中强力集权,已经引起反感,后来周幽王的废太子宜臼(日后的周平王)利用与西戎联系紧密的舅家申国,勾引犬戎入侵,杀死幽王,西周灭亡。

西周残余势力拥立周携王,自立为王的周平王又用册封诸侯(秦)、默认吞并邻国(晋)、默认弑君害兄(卫)等手段,拉拢部分诸侯,消灭了正统性更高的周携王,但周平王也带头破坏了基于家长制的宗法制度。

周朝的宗法制社会,从天子开始以家长制的方式逐级下移,一旦天子-诸侯之间的家长制动摇,天子-诸侯-卿大夫-陪臣这种向下逐级进行家长制支配的统治秩序就会跟着崩毁,陷入礼崩乐坏、下陵上替的境地。

天子、诸侯、卿大夫、陪臣,每一层都跟上一层进行力量博弈,且常能获胜,于是礼乐征伐自诸侯而非天子出、陪臣执国命等乱象层出不穷。

西周最大的问题是政治秩序崩溃后没有罗马法、基督教之类的其他秩序维系社会稳定、社会陷入丛林状态催生秦制

最终,极度动荡的社会经过大洗牌,在春秋战国之交出现了三家分晋、田氏代齐,赵、魏、韩、田这些卿族取代晋、齐等老牌诸侯之后,虽然勉强成为了新诸侯,但是合法性很低。为了避免自己的卿大夫有样学样,这些新兴诸侯引进流氓性质的游士进行法家化的改革,打压和控制国内贵族,国家权力获得极大地提升。

这一波源于三晋尤其是魏、韩的法家改革,最终带动了各强国进行争相集权的军备竞赛,各国君主权力猛增,贵族的力量则不同程度地萎缩。等到贵族最弱小、专制程度最高的秦国统一天下,以及继承秦制的西汉再度统一,贵族再也没有地方可逃,终于在汉武帝时代遭受了灭顶之灾。

此后的魏晋南北朝时代,虽然贵族以士族的形式部分复活,且贵族文化的流风余韵影响到唐宋时代,但士族的实力来源于官职而非封地,从实质上讲并不是贵族。

可以说先秦之后的中国没有真正的贵族,也就不具备制约皇帝、维护法律的力量,无法改变法家变法之后险恶的“王在法上”的政治生态,皇帝得以按照自己的意愿随意塑造社会,最终导致近代化转型比中东、印度、日本等实行贵族制的地区更加艰难。