藏锋守内:文景之治下的汉匈军事博弈

作者:Bloodmandra

持续百年的汉匈之战是中国战争史上浓墨重彩的一笔,李广、卫青、霍去病等诸多闪耀的将星先后涌现。如今,人们把大多数目光都集中到了武帝朝对匈奴的攻势反击作战,或对高祖朝的白登之围和《单于致吕后书》津津乐道,却忽略了文帝、景帝朝长达四十余年的生聚教训。正是有了文景二朝对外积极防御、对内休养生息的战略,汉帝国才得以羁縻外敌、减少损失、积攒实力,并为武帝朝的大规模反击打下雄厚基础。

甘泉烽火雁门烟:文帝朝和景帝朝的抗匈作战

汉初,匈奴在冒顿单于的治理下,国势蒸蒸日上。冒顿单于统一草原各部后,收其营帐,得40万骑(《汉书》认为是30余万),皆为善于骑射的“控弦之士”,不信邪的汉高祖挟楚汉战胜之余威北伐,却一头栽入白登的陷阱中,多亏陈平想出“世莫能闻”的奇计,收买单于妻子阏氏一通枕头风,才在七日后全军张弓搭箭狼狈逃出重围。从此以后,对匈奴军力的恐惧,就在汉帝国君臣心中打下了深深的烙印。

此后二十余年间,冒顿偶尔入塞“小入盗边”,甚至还以半开玩笑口吻“为书嫚吕后”提议,自己这个老鳏夫与吕后这个老寡妇何不凑一对鸳鸯?吕后大怒,樊哙自请领军十万“横行匈奴中”,却立即遭到了季布的嘲弄:高祖在白登有40余万军(约有20余万行动迟缓的步兵)尚且陷入重围,何况十万人?最终,对匈奴军力的恐惧还是迫使吕后冷静下来,回书卑辞求和,依靠和亲和岁币(岁奉匈奴酒米食物各有数)保持与匈奴的和平。

文帝继位,刚刚摆平诸吕,冒顿便乘西灭月氏之威南侵。月氏本西域强国,遭受毁灭性打击后被迫西迁——匈奴随后在西域设置了僮仆都尉征调人力物力、压榨战争资源。文帝前元三年(前177年)夏,匈奴右贤王南下,侵袭上郡(在今陕西榆林)。匈奴布势,王庭在中,面南而计,右贤王负责西北一带作战,左贤王负责山西、华北一带作战。文帝发车骑8万抵达高奴(在今延安),在丞相灌婴指挥下迎击右贤王。右贤王见汉军有备,退出塞外。文帝三年的入塞,时间很短,也并未造成太大破坏。文帝见匈奴已被吓退,喜出望外,从甘泉宫(在今陕西淳化)来到高奴劳军。

次年,冒顿送来一封半是威胁半是歉意的信,一方面把入侵的责任推到“汉边吏侵侮右贤王”身上,一方面又威胁“西域二十六国皆已为匈奴”,甚至用教训的口吻让文帝“诏吏民远舍”,在边境划一条军事分界线。随信附上少得可怜的、带侮辱性的礼物:单于赠给汉皇帝1头骆驼、2匹马。

文帝将单于书交廷议讨论,公卿们众口一词,极言匈奴兵强“不可击”,“和亲甚便”,文帝无奈之下,只能继续实施和亲,并赠送贵重、丰富、得体得多的礼物,包括3套华丽的服饰、3件昂贵的黄金饰品、110匹高级织物,并苍白地督促单于遵守合约。汉匈两国君主之间的不平等关系可见一斑。

似乎是爱上了文帝赠给他的精美礼品,冒顿单于此后再未大规模入侵。冒顿单于在公元前174年去世后,其子老上单于(又名稽粥)继位。较之雄才大略、深沉多谋的冒顿,年轻的老上单于更有血气方刚之勇。其自称“天地所生日月所置匈奴大单于”,直呼文帝为“汉皇帝”,背后的底气固然是其父为其留下的“三十余万控弦之士”,但更有他作为青年人,急于表现其实力、展示其才略的一面。而老上单于这种冲动、狂躁、傲慢的个性,一旦与匈奴新继位者均需用兵以振威的军事惯例结合起来,就将成为中原汉地的灾难。

文帝十四年秋,匈奴从汉北地郡朝那、萧关(在今宁夏固原)一带入塞,老上单于亲率14万骑,规模前所未有。北地郡告急,都尉孙卬率兵抵抗。循汉制,边地郡国财力不多,郡国兵仅为数千余人,不久,孙卬即战死。击破萧关后,匈奴兵分两路,一路掳掠,一路向南深入汉帝国统治心脏,烧毁了离宫回中宫(在今陕西陇县),候骑(即侦察骑兵)兵锋甚至抵达了汉行宫甘泉宫,距长安仅百里之遥!

匈奴入塞虽然急迫,但汉帝国精心经营的烽燧系统发挥了预警作用,为文帝部署反击争取了时间。循汉制,烽火有品约,依据敌情不同,分别白昼施烟或夜间放火,各台候望应和,每昼夜可传信一千五百里以上。凭借汉帝国良好的烽燧系统,消息在几天内便从北地一路传到长安。

文帝立即着手部署防御,先在长安以北、西北、以西的北地、上郡、陇西三郡各征发郡兵万人,这些郡兵是训练较不充足、充任守备的地方部队,但用以扼守匈奴归路则应能胜任。文帝又征发战车千乘、骑卒十万人作为机动部队,欲亲往讨胡,后被群臣劝阻,便将这支机动部队部署于长安。改命东阳侯张相如为大将军,多人为将军,“大发车骑往击胡”,用兵当不在十万以下,与此前的“骑卒十万人”相加,汉军此次用兵,不下20余万人。

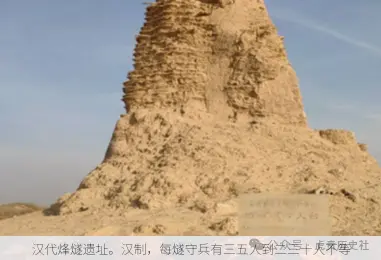

汉代烽燧遗址。汉制,每燧守兵有三五人到二三十人不等。

文帝的军事战略类似“关门打狗”:匈奴已深入关中四处窜扰,则以边地三郡扼匈奴归路,又征调以车骑为主的强大机动部队欲实施寻歼,欲灭匈奴于关中之内。然而,现实却是汉军“不能有所杀”,庞大的车骑部队或因畏战(白登之围的惨痛记忆仍未抹去),或因机动性不足(较为笨重的战车在山岭地区行动不便),始终无法与老上单于十四万精骑接战。

追逐战持续月余,匈奴精骑在关中饱掠一番,载畜携口,出塞而去,汉军也未追击,形似护送出境。也许是由于愧疚、羞愤交加,东阳侯张相如在次年便去世了。东阳侯是自高祖时代就开始侍奉朝廷的老将,在《史记·张释之冯唐列传》中被文帝称为“长者”,仅次于绛侯周勃,可见其人是资格老、能服众但缺乏智谋胆略的忠厚长者,但要担负领军重任、并应战老上单于这样的桀悍好侵凌之主,恐是文帝所用非人了。

当文帝向时运不济的小官吏冯唐抱怨他无法得到廉颇、李牧一类名将时,冯唐的评价可谓一言中的:文帝即使能得到廉颇、李牧,也不能重用之!10个世纪后,宋朝政论家王禹偁在《御戎十策》中对文帝善于用人、德行深厚的赞美之语(盖汉文当军臣强盛之时,而外任人、内修政,使不能为深患者,由乎德也)也是涂脂抹粉的政治论据,难以当真。

后来,文帝命冯唐持节去赦免云中太守魏尚,作为“人才”拔擢使用。11个世纪后,苏轼的《江城子》让冯唐作为报喜使者的名声永远流传后世:“持节云中,何日遣冯唐!”当然,不管是冯唐还是苏轼自己,最后都没有等来自己的好消息。

文帝十四年逐匈奴之战,汉军兵力虽多,却未能有所斩获,只是白费军力,固然有张相如用兵过于谨慎、匈奴军队过于强大等原因,但主要原因在于,汉军的部队配比和战术均尚未成熟,严重影响了整体战斗力。此时的汉军仍然有相当部分车兵,常以车骑并称。中国战车,一人驭马,一人挥戈近战,一人持弓远射,疾驰如飞,若将战车排成队列,平原往复冲阵无往不利,但其最大弱点在于糟糕的地形适应能力和生存能力。战车目标较大,又不能在山地行动,一旦遇到障碍或马被射死失去平衡,则车毁人亡。春秋时期的大原之战,面对崎岖的太行山地和在山地肆虐的蛮族,晋国的魏舒首先“毁车为行”,以车兵下车步战,方才在山地大破蛮族人的步兵。

古代战车驾双马或四马,甲士三人,驭手居中,一人持戈矛,一人持弓矢,但不善于复杂地形作战。

汉军在多山的关中盆地边缘仍在使用车兵,其战术机动性可想而知,所以无法追上老上单于的轻骑,则不足为怪。要到武帝一朝,汉军才真正把骑兵建设为一个战略性军种,而有组织的、作为机动攻击力量的车兵也直到那时,才退出了历史舞台。

文帝十四年入塞后,老上单于与汉帝国讲和,未几,其子军臣单于继位。较之西伐西域灭大月氏(并将大月氏王头骨做成酒杯)、南入汉塞侵甘泉宫的老上单于,军臣单于更似其祖冒顿,更注重通过经济掠夺和政治压制以扩张实力,只把军事打击作为对外经略的辅助手段。因此,军臣单于的对汉方略为之一变。

在文帝末年和景帝一朝,军臣单于只发动了三次局部性侵略,其规模均不及文帝十四年老上单于的特大型入侵,却获得了比老上单于丰厚得多的经济收获。岁币数额大增,汉皇帝被迫多次“厚遇之”,包括布帛、丝绸、谷物、酒曲、美酒、以及金币(遗单于秫糵金帛丝絮佗物岁有数),较之汉初高祖时代的食物和布帛,岁币中第一次增加了现金。又迫使汉朝四次派宗室女北嫁匈奴,将军事优势转化为了政治和经济优势。

军臣单于在文景两朝的三次侵略,也给汉帝国造成了相当损失。其中文帝朝后元六年(前158年),匈奴以六万骑入塞,文帝急调周亚夫入卫细柳,著名的“周亚夫军细柳”故事便发生在此时,虽然周亚夫治军严明,但并未与匈奴交战。此后,军臣单于又在景帝朝入塞两次,先是在景帝中元六年(前144年)破雁门、上郡,夺取皇家养马场的御马,汉守卫战死二千余人。后在后元二年(前142年)春,又入雁门,并击毙雁门太守、前任御史大夫冯敬。

此前,雁门(今山西代县)一直是汉帝国北部边境抗击匈奴的第一道防线,称为边境重镇,在其前任郡守、号称“苍鹰”的酷吏郅都领导下,是稳固的要塞,匈奴始终不敢来犯,到郅都因为政治斗争而死,匈奴便立即来犯,继任的冯敬成为了汉匈战争中级别最高的牺牲品——汉初之制,御史大夫为丞相的副手和继任人,与丞相共议军政,与丞相并称“二府”,其地位尊崇如此。景帝一朝对匈奴作战,就用前御史大夫、雁门太守冯敬的血画上了并不完满的句号。

玩细娱而敉大患:贾谊、晁错与中行说的思想交锋

文景两朝,主导汉匈之间军事、政治博弈的思想家,首推贾谊,其次是晁错,然后是叛逃匈奴的宦官中行说。他们或为文或为言,其思想无意中形成了后世游牧帝国与农耕帝国互相博弈的三种思路:贾谊代表着政治制驭主义者,晁错代表着军事打击主义者,而中行说则代表着游牧传统主义者。

除了汉地的金帛子女美食美酒等奢侈资源以外,继位的军臣单于还得到了一个好礼物:从汉朝投降过来的宦官中行说。此人已得到他父亲老上单于的“爱幸”,现在,中行说将继续“忠心耿耿”地为新任年轻单于服务。

中行说本是燕地人,熟悉边地情况。文帝命他做和亲护送公主的随员,中行说不愿意去,威胁“如果非要派他去匈奴,就必定要投降,而且成为汉朝的祸害”。众人以为他在说疯话,不以为意。后来中行说果然投靠匈奴,尽吐汉朝内情,日夜挑唆,成为大患。

中行说虽然品节卑劣,但见识眼光确实不凡。此人向单于揭示了汉帝国源源不断赠送奢侈礼物背后的阴险想法。中行说警告说,如果匈奴人采用衣裤、金帛一类汉物超过百分之二十,那么便会失去食用奶酪、穿着皮草的便利性,丧失斗志,甚至有被汉朝同化的危险(今单于变俗好汉物,汉物不过什二,则匈奴尽归于汉矣)。

后来“金亡于儒”的历史告诉我们,从长远来看,中行说提倡保持游牧民族传统的建议实为谠言。但即使是见多识广的罗马人,也无法抗拒汉朝的丝绸!古罗马博物学家老普林尼就一边感叹赛里斯国(即中国)的丝织品是如此精美,一边自省帝国是否在东方丝织奢侈品上花费了过多财富(高达1亿塞斯退斯或80万磅白银,约占帝国岁入十二分之一)。

汉帝国精美、繁复、铺陈的饮食体系也足以令即使是最挑剔的匈奴人垂涎。根据司马相如、枚乘、扬雄、张衡等人的文学作品来看,汉代上层社会典型的佳肴包括炖小牛肉、带肥肉的牛腩肉、肥狗肉汤、炖熊掌、烤里脊薄片、烤乳猪、生鲤鱼或鲈鱼片(配以姜、肉桂、芍药制成的酱汁),烤羊肩肉和鹿肉,配以竹笋、香蒲、韭菜,可选用盐、梅酱、肉酱、蜂蜜、醋或花椒来调味,并食用稻米或小米饭,品尝被称为“醴”的甜米酒和普通的烈酒,饭后还能享用包括荔枝、梨子、桃子、橘子在内的水果,宴会上全程都有由打扮妖冶的艺术家表演舞乐供客人欣赏,按司马相如的说法,足以令来客“色授魂与、心愉于侧”。

丝绸是罗马帝国上层社会钟爱的奢侈品,帝国不惜花费大量资源购买,由于安息人收取极高的中间税,罗马帝国和汉帝国都曾努力打通与对方的直接贸易通道。班超的部下甘英曾差一点儿就要踏上罗马领土,但由于纳巴泰船工对海上旅行风险夸大的描述(海水广大……数有死亡者),甘英最终放弃了西行。

不难设想,在夏日,军臣单于与他的皇室成员、高级官僚可穿着汉帝国精细如发、薄若蝉翼的丝绸衣服尽情享受清凉,品尝精细的谷物和美味的酱汁,聆听汉钟玉缶的清脆敲击,再观看美丽的胡姬舞女身着透明薄纱“罗縠之衣”表演汉地舞蹈(三个半世纪后,这种享受被曹魏官员杨阜斥为“败乱如桀纣也不过如此”),甚至连中行说也无法阻挡单于沦陷于汉朝的礼物,只能退而求其次,在接待汉使时趾高气扬地要求对方提高备办礼物的质量。

此之蜜糖,彼之砒霜。在中行说看来十分危险的汉地享受,在贾谊那里,则是用于战胜匈奴的有力武器。贾谊曾在《新书》中一厢情愿地认为,匈奴人总是饥渴异常(与罗马人对匈人的看法有惊人的相似,但晁错指出匈奴人其实更耐饥渴“风雨疲劳,饥渴不困,中国之人弗与也”),只要在边境设立边市,向其售卖饭食、烤肉和肉汤,再配以大量的酒,匈奴人就会因暴饮暴食而迅速灭亡(此则亡竭可立待也)。除了食物和酒,在千古闻名的《治安策》中,贾谊还希望向匈奴提供被称为“五饵”的五种享受(包括精美的服饰和马车、美食、音乐和美女、奴仆和华美的建筑),以磨平游牧民族的斗志并让他们在放歌纵酒中自取灭亡。

贾谊可能想不到,匈奴很快便全盘收下了汉帝国射来的糖衣炮弹,吃掉糖衣增长气力后,再向中原射去无情的箭头。后来的历史证明,在短时间内以物质腐化游牧民族是不切实际的。中原帝国富庶发达的物质文明反倒会更加激发游牧民族掠夺的欲望,例如,宣和年间宋朝君臣就小心翼翼地避免金朝使臣看到东京的华丽景象,以免激起其非分之想。酒醉后的匈奴骑兵甚至更有破坏力,司马迁就提到,匈奴制,斩敌首一人便赐酒一大杯(斩首虏赐一卮酒),酒精无疑更激发了游牧民狂暴的掠夺情绪。只有在游牧民族接触到中原儒家意识形态和帝国体制等政治、文化资源后,才能真正“变夷为夏”,文弱化的进程才不可逆转,不论是金朝金熙宗(曾辱骂他的女真臣子为“无知夷狄”),还是满语水平糟糕的清代嘉道以后诸帝,莫不如此。

如果说贾谊倾向于经济招抚腐化为主的对匈奴战略,那么同为西汉一代政论大师的晁错便是武力爱好者。在《言兵事疏》中,晁错令人信服地论述了汉匈军队的优劣对比。匈奴军队有三条长处(马匹复杂地形适应能力强、兵员骑射水平高、耐饥渴持续作战能力强),而汉军有五条长处(正面和平地作战能力强、武器质量较高、多兵种联合作战能力强、远程投射火力强、近战能力强)。景帝初年,汉军仍没有足够的马匹,因此晁错希望运用降附的蛮族人作为骑兵,在山地与匈奴人作战(即有险阻,以此当之),而在平原地区仍然运用汉军的战车与步兵(平地通道,则以轻车材官制之)。

晁错还特别关心防御和经济问题。比起贾谊未被采纳的“三表五饵”之策,晁错在《论募民徙塞下书》中的提议则更切实际。他期望募民或迁徙民众前往边地,给以食粮弓弩,建起兵民合一的屯边防御体系。此外,他又建议“使天下人入粟于边”,以高级爵位为奖励,鼓励百姓往边境运输粮食支援屯边体系。在稳固后勤、并建设强大战略基地和防线的基础上,再调发“数十万大军”与“数万之众”的匈奴决战,这种以守为攻的稳健战略符合孙子“先为不可胜而待敌之可胜”的思想,并深切影响了之后所有朝代的筹边政策。如果晁错活在武帝年间,此议或许会得相当之重用。

但历史也无情地证明了,战争并不是简单的线性计算,敌情不明、地形不利、后勤不继、国力不济带来的边际效应会对胜负产生戏剧性的加减值,直到贰师将军李广利的七万骑全军覆没于匈奴五万骑时,武帝才终于从数十万众长驱沙漠的幻梦中清醒过来,并自我解嘲般宣告黩武军事政策的破产(毋乏武备而已),轮台诏下时,距晁错去世,已过去六十五年了。

汉家大将西出师:藏锋的尾声与反击的序幕

据《史记·平准书》记载,武帝继位初年,府库充盈无比,粮食堆积如山,著名的“陈陈相因”一词就源出于此,原是形容太仓中粮食之多。政府鼓励养马,仅在边郡六牧师苑令的数十个牧场中,帝国就已拥有40万匹官马(长城以南,滨塞之郡,马牛放纵,蓄积布野),街巷田野中更是马匹成群,人们甚至以乘母马为耻。于是,武帝朝“图制匈奴”的大业,便从长安城内高耸的未央宫前殿展开,化作一道道专断而急促的诏令,通过帝国精密而严厉的行政系统奔向四面八方。

公元前134年,武帝在大行令王恢的建议下,发动了著名的马邑之谋,以雁门郡的马邑城为诱饵,“伏兵车骑材官三十余万马邑旁谷中”,又遣三万偏师欲劫夺辎重,企图一举歼灭南下的军臣单于,却因雁门尉史走漏风声,导致单于率十万骑迅速退出塞外,汉军无功,殊为可惜。

从军事上来说,汉军虽然军力雄厚,但在指挥艺术上还有纰漏,仍不脱文景时期以守势为主的作战模式,可以说马邑之谋的失败有一定的必然性。一是汉军的战役设想过于宏大,期望毕其功于一役,既要歼灭匈奴主力,又要夺取匈奴辎重,超出了汉军的能力。二是指挥控制上出现困难,虽然“诸将皆属护军”,俱归护军将军韩安国指挥,但由这位反对开战的将领担任总指挥,恐不能总揽各方,特别是在属下王恢(马邑之谋的支持者)与韩安国还存在矛盾的情况下,指挥不统一的弊端就更加明显。三是汉军战役布势不够科学。汉军分为伏击和机动两大集团,其中伏击集团兵力占总兵力十分之九(三十余万),而机动集团仅占总兵力十分之一(三万),伏击集团兵力较多较集中,很难做到隐蔽。此外,一旦出现突发情况,兵力较少的机动集团又难以及时作出反应,王恢最后未敢追击(以三万对十万,料不能胜)便是例证。四是汉军采用牧群布野的诱敌模式,又容易被熟悉游牧生活的匈奴人识破。

马邑之谋中,汉军分成了两个战役集团,但仍然是防御性质作战。

尽管在马邑发生了相当的不愉快,但匈奴仍然“贪求汉财物”,双方并未就此断绝贸易往来。汉匈双方就在一种官方交战、而民间交易的奇特氛围中继续共处。公元前129年,匈奴又从上谷(在今河北怀来)入塞,杀掠数千人,武帝终于忍无可忍,命轻车将军公孙贺出云中;骑将军公孙敖出代郡;骁骑将军李广出雁门;车骑将军卫青出上谷,四路各一万骑兵,共用兵四万骑。

此战是汉军第一次运用大规模骑兵军团作战,也是第一次主动出击塞外,是未来光辉灿烂的漠南、漠北之战的先声预演。虽然公孙贺、公孙敖、李广三路均未获胜,但卫青一路轻骑深入,纵横塞外二千余里,击破作为单于总穹庐和全族祭坛的龙城,匈奴大震。消息传来,武帝大喜:这是汉军对匈作战百年以来的第一个大胜,足以告慰列位先帝!

汉家大将大纛之下,落日斜晖映照上谷的山脉。翻过这里,便要告别平沙衰草的塞外,重新回归廪庾皆满的汉土。卫青似乎已经预测到了他将要被封为关内侯、乃至位极人臣的贵幸之命;也预测到了单于必将遭受重创、远遁漠北的衰颓之运;但他可能难以预测到,四十年后,人主会以一纸《轮台诏》结束无休止的征伐;他可能更难以预测到,一百四十七年后,新朝将军严尤会以《谏伐匈奴》为武帝奉上“中国罢耗,匈奴亦创艾……是为下策”的不恭不敬之评。

但是,当他面对茫茫无尽、穷追难寻的塞北原野,面对那个与中原帝国完全不同的世界时,他或许真的像五百年后的南朝宋太子詹事范晔那样,发出过深远、迷惘而沉痛的慨叹:

“然制御上略,历世无闻;周、汉之策,仅得中下。将天之冥数,以至于是乎?”