震撼西方文明的“黄祸”:中日两国的民族主义起源

作者: 罗福惠

一

西方文化的古老源头有希腊和希伯来精神。而“两希”精神共同的特色之一是对人类(实指自我)无法避免的“命运”的预言,西方历代的“智者”和思想家都带有这种特征。所谓“黄祸”,就是对来自外部灾祸的预言;所谓“白种人的衰落”和“欧洲的没落”,则是对内部灾难的预言。此类预言对于人们的思想影响,并不在于预言实现与否或者预言以某种变形出现,而是首先使人产生忧患和惕怵,或先发制人预杜外部可能出现的所谓灾祸,或设法疗治自身、提高和改善自己应对灾祸的能力。预言、历史记忆、现实感受三者结合,从消极面来说会使“灾祸”的阴影挥之不去;从积极面来说,则有可能转化为持续不断的进取力。

在古代欧、亚两大洲的冲突中,历代王朝治理下的中国人和孤悬东北亚海隅的日本人,本来都与冲突无关。而近现代的西方人在谈论“黄祸”的时候,无不把公元4-5世纪的匈奴人西迁和13-15世纪蒙古人西侵的历史作为口实,煽起西方人的恐惧。其手法是先把古代的匈奴人和蒙古人“放大”为“亚洲人”或“蒙古人种”,然后又具体地缩小为中国人、日本人,而一律沿用“黄祸”之说。所以,尽管有孙中山、鲁迅,以及日本的大隈重信、桑原隲藏,在批驳“黄祸论”时都首先指出了西方人在这个问题上的引喻失义,但是寻衅者仍像念惯了咒语的巫师,把“黄祸论”挂在嘴边。

19世纪后半期,当西方人在东亚大力扩张的时候,出现了两个意外情况。首先是扩张遇到了较大的阻碍,这是西方在向非洲、南北美洲和澳洲扩张时未曾遇到的问题。在日本,该国通过学习西法不仅迅速强大起来,逐渐摆脱了西方的钳制,而且有迹象表明日本人可能“以其人之道还治其人之身”。在中国,虽然其“自强”运动进展得颇为艰难,但毕竟在工业化和军事现代化上开始了起步。尤其是中国的儒学文明,在东亚一直与基督教文明分庭抗礼。而且中国人口众多,不仅能为工业化提供足够的劳动力,为军队补充兵员,还四出移民。日本国土狭小,也在向澳洲、夏威夷群岛和美国西海岸移民。上述诸因素使西方人感到有一种潜在的或现实的威胁。

其次是当19世纪中叶西方在东亚高歌猛进之际,欧洲内部实则纷扰不堪,这不能不引起欧洲学者们的忧虑。法国贵族、外交家、人种学家约瑟夫·阿尔都尔·戈宾诺(Joseph. Arthur. Gobineau)在1853年写了著名的《论人类种族的不平等》(Essai sur I’negalite des races humaines),竭力论证白色人种比有色人种优越;但其思想还有另外一面,即在经历了1848年欧洲革命之后,心中充满了悲观情愫,担忧欧洲文明的没落和白种人的衰退。而白色人种中的拉丁人面对英国的依然强大和德国、美国的兴起,首先出现了“拉丁衰落论”,为了不自外于白色人种,因而掀起了一波“欧洲衰落论”的说辞。法国文学史家兼政论家埃米尔·法盖(Emile. Faguet)在1895年也认为,欧洲征服世界的行动半途而废,“非但失败了,还把有色人种的世界发动起来了”,未来“也许黄种人会彻底战胜白种人,再看得远点,将是黑种人又战胜黄种人。也许几世纪以后,或是一二百年以后,将会出现一个黄种人的欧洲”。于是,一方面是东亚崛起或东亚“觉醒”论,一方面是相对的“欧洲衰落论”,两者相形相映,自然会扩大“黄祸论”的市场。“欧洲衰落论”者中如戈宾诺、法盖等人本身就是“黄祸论”者,在情感和心理上是集“白种人优越感”和“受害臆想症”于一体的类型。

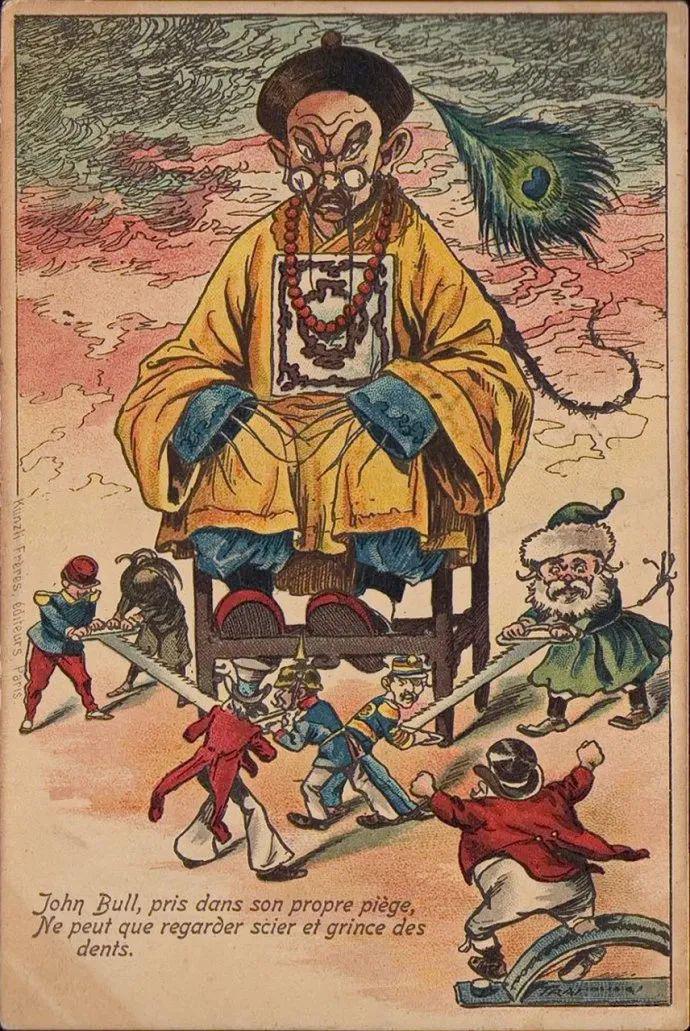

从19世纪90年代到20世纪第一次世界大战之前,是“黄祸论”的流行高潮时期。中日两国的甲午之战一方面使西方感受到了日本崛起,另一方面使得他们猜测中国或许会因战败的刺激而奋起效法日本,或者与日本联合甚至接受日本的指导,但无论属于何种情况,都非西方之福。于是,德皇威廉二世广为人知的“黄祸图”及其后他与俄皇尼古拉二世的通信几乎成为一时的舆论中心。此后二十余年,“黄祸论”者以中国及日本为对象的言说,大致不外以下数点:

第一,人种对西方构成“威胁”。白种人自以为是“上帝的选民”,血统高贵,智力发达,道德高尚,体形优美;而有色人种或智力幼稚,或顽固守旧而缺乏创造力,不讲卫生,野蛮、落后。如果白种人与有色人种融合同化,白色人种就会“衰退”。美国人斯陶特就说,“高加索人种(包括它的各种类型)被赋予了超越所有其他人种的最高尚的心灵和最美丽的身体,它高居其余一切种族之上。……不论哪一个种族加入到它里面来,都会对它起破坏作用”,“由于血液退化,种族也将退化。而一个退化的民族既不能指挥在肉体上和智力上具有较高天赋的民族,也不能比这个民族生存得更久”。斯陶特的话是特指应该禁止中国人与美国人通婚而言的。在他的认识中,中国人在肉体上和智力上不及高加索人种,但在有色人种中又是“具有较高天赋的民族”。唯其如此,对白色人种的威胁可能更大。

第二,人口的威胁。中国人口众多,在19世纪末已超过四亿,在部分西方人和日本人眼中,中国面积虽大,但相当多的地方不宜生产和人居,因而中国人为了生存,必然四出移民,与其他国家的人争占土地。早在19世纪初,英国驻马来亚总督拉斐尔斯就危言耸听地说东南亚的华人移民在“建立第二个中国”;19世纪70年代,俄国的巴枯宁胡说中国人因国内“拥挤”而溢出境外,“不仅将充塞整个西伯利亚,而且将越过乌拉尔,直抵伏尔加河边”;加上中国人对环境的适应能力强,对生活水平的要求低,因而很容易“抢走白种人的饭碗”,甚至挤占白种人的生存空间。

第三,东亚文明的威胁。东亚文明对西方文明而言具有极大的挑战性。西方人认为东亚人不理解、更难以接受民主、自由、平等之类的价值观,顽固、守旧而且蔑视异类。他们认为中国文明带有一种“原罪”,说“这些人已经达到了四千年的罪恶的顶点,达到了一种文明——这种文明是由于人口过剩产生——的罪恶的顶点”。更重要的是,东亚文明自成体系,对试图进入东亚的西方文明极力排拒,即使移民境外,也“在一切环境中和一切变化之下仍然保持着他们独有的民族特性”,因此不会被西方文明“同化”。两种文明难以融洽相处,而且最终会使西方文明“丧失生气”。

第四,经济发展和政治独立造成的威胁。19世纪晚期,日本工业生产的成就已使欧美国家感到恐慌,如果中国也逐步实现工业化,将会使欧美国家的经济贸易处于不利地位,“鉴于中国人在工业方面的优越性,谁会对最后的结局还会有所怀疑呢”?尤其是如果“黄种民族在政治上完全解放,他们在现代化武器的配备之下站了起来,他们由于人数数量上的优势,能够把欧洲人和美国人赶出东亚,夺得亚洲甚至世界的霸权”。这种担忧无疑从反面证明了西方国家无论如何也要保持自己在经济上的优势地位,在政治上要牢牢控制东亚的霸主心态。

第五,也是最危险最重大的“军事黄祸”威胁。西方有人认为,“军事的黄祸和经济的黄祸是密切联系的。庞大的和日益增长的亚洲人口将迫使他们从事扩张,而为了扩张他们将进行战斗”。为此,他们作了简单的兵力测算,说“四亿五千万人口的欧洲有五百万武装人员。人口比欧洲多一倍以上的亚洲,能够轻而易举地维持八百万名陆军”,“这就是东亚日益成长的力量,这个力量在几年之内就要把英国赶出印度和澳大利亚,把法国赶出印度支那,把荷兰赶出荷属东印度。而在此之后,就要并吞西伯利亚,最后则压服俄国本土,再一次像1241年那样把难以数计的蒙古军队带到德国边界上”。在19世纪末和20世纪初,西方尤其是美国出现了一大批“未来战争小说”,虚构日本军队或日中联军在中亚、南洋群岛、澳洲、甚至在太平洋和美国西海岸与西方军队大战的故事。

二

就在德皇威廉二世炮制“黄祸图”的1895年春夏,也正是中日之间签订《马关条约》前后,日本有一部分“志欲败和局,全吞中国”的狂人,大肆喧嚷“中国人种”的威胁。其中最突出者是竹越与三郎(亦号竹越三叉)。他的著作《支那论》中有“中国人种侵略世界”一节,文中丑化中国历史,夸大中国的人口和移民问题,鼓动日中对抗。书的结尾处让人触目惊心的一段话是:“中国人之势力如此之可畏,浸假彼异日能举动自由,纵氾横溢,我日本何能当其冲乎?……中日国民之争者,直如英俄、英法之争耳,盎格鲁萨克逊与拉丁人种之争耳。今日之必争者,理也,势也,人种的也,国民的也,国家的也。至争根深结,则生死的也。今不计此要重之的,而徒用‘东洋’二字之地理空名,以养百千年之深忧大患,果何益哉?”竹越与三郎撰写此书,不仅是要反对日中两国在甲午战后的“和议”,夸大中国对日本的威胁,强调日中关系只能是生死之争,而且其思想深处显然是要附和西方的“黄祸论”,把日本与日本人同“东亚”、“亚洲人”、“黄种人”区分开来,即从人种和地缘的连带性中摆脱,暗示“黄祸”专指中国人,体现了日本极端民族主义者视中国为敌的心态。

最先要改变日本人种所属的学者是田口卯吉。他的《日本人种论》开头就说,“称我日本人种为蒙古人种即黄色人种的一部,和中国人种相同”,“乃是沿用欧洲人轻率地定下来的人种分类法”。他通过语言、容貌、骨骼的比较,得出了“大和民族和中国人不同种,而和印度、波斯、希腊、拉丁等同种。因此以余所见……黄祸论为完全无根之流言”的结论。田口卯吉这种不从道义是非以及现实中“谁在威胁谁”的问题本质出发,而只辩说“日本人种与中国人种不同”,其根本之意不在“破黄祸论”,而在建立“日本人种优越论”。

接着有小谷部全一郎和木村鹰太郎继续发挥田口卯吉的学说。小谷部全一郎的“研究”是从地名的读音开始,他说,“阅览亚洲的地图,就可发现亚美尼亚、塔伽马、哈拉、哈兰等地名甚是类似我国语。对此就亚美尼亚一词加以解释,亚美即我的阿么,就是天,尼是接续词,亚就是处……因此余可断言,‘天’是称西部亚细亚的阿么之国,‘高天’是该地的洲名塔伽马,原用于称该洲的古都哈兰”。接着就对传说中的人类迁移发挥其大胆想象,称日本人的祖先就是以色列十二支族中已经消失的十支族之一的“迦德族”。然后推定,“迦德族”先经波斯到阿富汗到西藏,在西藏分为两路,一路经海参崴到朝鲜再到日本,一路经暹罗、南中国、琉球再到日本。他的结论是,日本的“基础民族”是“希伯来神族的正系”,是“亚伯拉罕的子孙迦德的后裔”。

木村鹰太郎在1913年出版了《日本太古小史》,为了论证日本人种“西来”说,他来了一个快刀斩乱麻的地理位置大挪移。按照他的说法,中国古代史书中出现的中国东北、朝鲜和日本的地名,统统在欧洲和北非,如“奴国”是“伯罗奔尼撒半岛东部阿尔果利斯国之阿尔果斯府”;“末卢”在希腊南部;“韩国”是“伽拉即意大利北部之总称”;“狗邪韩国”在“意大利南部之东边”;“带方郡”是“凯尔特人之国”,“是古代奥地利、德意志、法兰西一带之名称”等等。由此顺理成章得出了“倭人传中之倭女王国,就是吾等日本人在太古占据欧亚之中心埃及,意大利、希腊、阿拉比亚、波斯、印度、暹罗等均属我国版图”的结论。

人们都知道福泽谕吉的“脱亚入欧”论是由于鄙视亚洲落后,不屑与中国、朝鲜为伍,因而要与欧洲人为友,从生产方式、经济和政治制度乃至思想文化上“脱亚入欧”。到田口卯吉等人则更进了一步,要从人种上“脱亚入欧”了。不过,他们的这一辩解并非所有的日本人都赞同。

在日本政界举足轻重的大隈重信也加入了有关讨论,但是他不同意日本人种“西来”说。1905年冬,他在一次演讲中说,“有人说日本人是亚里安种族。亚里安就那么高贵?我等不能没有怀疑。无论怎么说,我们的血跟亚里安不同。”到了1913年,他在《经世论续篇》中把白种人与有色人种尤其是日本人作了对比,认为无论是“颜色”、“容貌、姿势、举止动作”,以及“身长”、“脑容积”,总起来说就是在“体力和智力”上,“有色人种到底不及白人”。那么在激烈的生存竞争中日本民族到底有无自救之术呢?他的回答是,日本人最后可以依靠的,就是“以天皇为中心的万世一系”的“国体”,这是“我民族成为世界上的优胜者的最后力量”。⑩由此可见,大隈在民族竞争问题上的思考,不是诡辩地把日本人说成西来的亚里安种属,甚至还从“事实”上承认黄种人尤其是日本人自己的劣势,目的是强化日本人的危机意识,告诫日本人不要用种种“日本新人种说”自欺欺人,而忘掉了自己的“根性”。为了补偿日本的劣势,大隈搬出了日本的“国粹”,即信仰和制度上“万世一系”的皇国主义,把人种学的问题巧妙地过渡到了政治问题上。

同年10月,本来是研究东洋古代史的学者桑原隲藏,也在《新日本》杂志上发表了《黄祸论》一文。他强调“单就军事方面来说,黄祸之说绝不可能成为一种事实”。理由是,“中国人是世界上无比厌恶战争的平和的人种……与其说他们是善于征服的一族,倒不如说他们是被征服的一族”。至于日本方面,桑原隲藏说,“日本人或许不像中国人那样爱好和平,但决不会毫无理由不讲道理地迫害白人。日清、日俄战争以后,日本被认为是好战之国,但这是混淆事实的污蔑性的评价”。他进一步辩解说,“以日本人的气质,不会有(中国人)这么大的宽容”。日本人“爱国心强烈”,把“国家的尊严体面”看得“尤为重要”而“绝不允许被损伤”,“这种精神就必须被重视,他国人也要尊重这一精神。若白人深深懂得我国的国民性,只要不对我国主权施以压迫,我日本人决不会迫害白人,正当的防御场合除外。他们决不必担心我日本人会采取主动进攻的姿态加害白人”。在辩白的最后,桑原隲藏还提出了他的一个独特看法,“白人在历史上、宗教上、社会上比较容易形成大团结,黄种人之间形成这样的大团结是不可能的,黄种人联合起来一致对抗西方亦是难以实现的”。文章的结论是,“黄祸”是“一种虚妄之想。被误认为是黄祸之首的中国人和日本人,连自己的权益也难以保护,怎会有余力加害白人”!但是桑原隲藏发出警告说,“世上由虚妄变成事实的例子也很多。若白人一再不停地叫嚷‘黄祸!黄祸!’并任意欺压、迫害黄种人,从而引起黄种人的大反抗,黄祸会成为一种事实也未可知。可以说,黄白种族冲突是否会成为事实以及事实到来的迟早,完全决定于白人对黄种人的压迫有无缓急的改变上”。1931年就死去的桑原隲藏不可能对他说过的“不必担心我日本人会采取主动进攻的姿态”一语负责,但他在文章最后所说的“由虚妄变成事实”却成了谶语。

20世纪20年代,曾经担任过日本内阁首相的平沼骐一郎多次表达对白种人的不信任,并“厌恶西方作风”。以平沼为中心的“国本社”极力鼓吹皇国主义的“泛亚洲主义”。西方舆论把“国本社”视为“日本法西斯主义的总根据地”。而以介绍和研究尼采闻名的学者生田长江,也在1924年发表了《东方人之时代》的文章,宣称“不管如何困难,东方人及东方文化早晚会再次支配世界,甚至将使全人类去过全新的生活”。他解释说,“我们之所以提倡东方人及东方文化再次支配全球,不用多说,是因为认为它是拯救整个人类的唯一手段。……我们做梦也不曾想过把我们东方人尤其是我们日本人看成真正的弱者”。至此,日本人在种族、国体、文化精神等各方面全面地形成了自我优胜的想象。

由于日本大肆宣扬自己的“独特精神”和“皇国主义”,鼓吹由日本来“解放受白种人压迫的东方诸国”,连当时的日本外交评论家清泽冽都在其论文《新黄祸论》中也承认:“旧的黄祸论是被寻衅,新近的黄祸论则是由我方寻衅(而引起)。”他尤其批评了当时日本的陆军大将荒木贞夫的“日本人的精神和性格,应该跨越七海,向五大洲宣扬。如有妨碍其出路,就不惜以武力加以排除”之类的言论。他对此提出疑问说,“作为日本人,是大肆标榜人种问题,一边刺激世界民心一边前进比较好呢,还是把尽量避免那种逆风作为国策较为明智呢”?他担心地表示,如果“走前者的危险道路”,“我想黄祸论一有机会就会被提到世界上”。

果然,在日本侵占了中国东北数年之后,在“七七事变”发生之前,美国《大西洋月刊》(The Atlantic Monthly)1937年5月号上刊出了长期未曾公布的德皇威廉二世1909年对美国作家赫尔的谈话,其中有“谁都知道在亚洲和西方,即白种人和黄种人之间有什么事情会发生。……全世界都知道决定全地球上人类命运的一大危机在很快靠近”,“日本人憎恨白人,犹如白人憎恨魔鬼。日本人是魔鬼,那是最简单的事实。对我们而言,危险不只是日本,而是日本成为统一的亚细亚的领袖。日本统一中国——那就是威胁世界的最大的坏事”等内容。显然,美国报刊此时公开德皇威廉二世将近三十年前的这种露骨言论,完全是借古喻今。

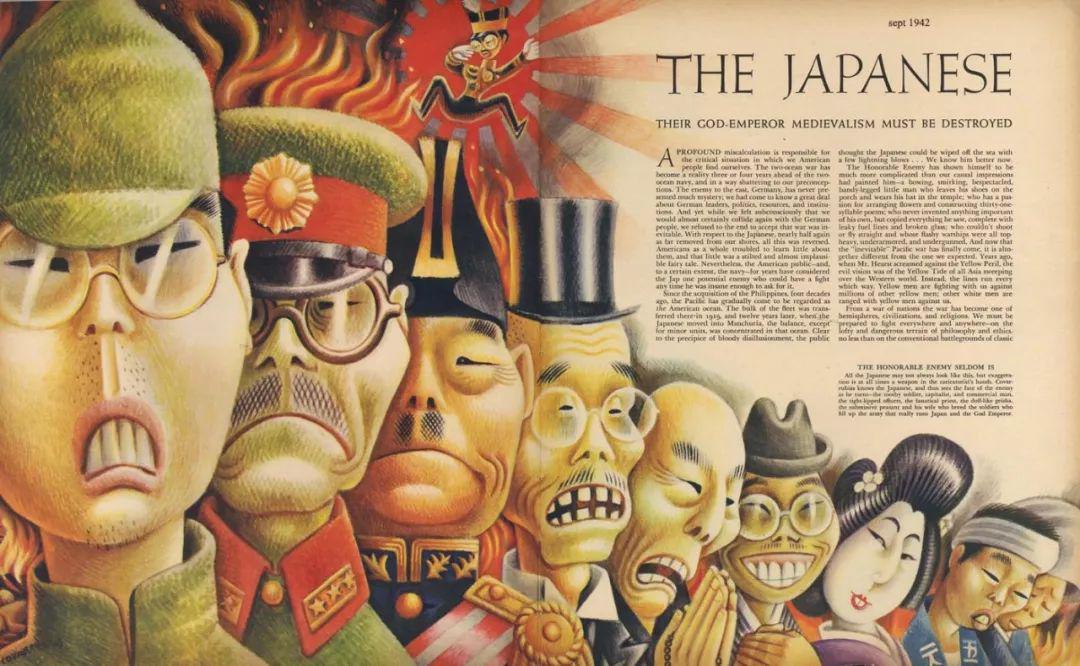

2000年,桥川文三教授在其编著的《黄祸物语》中大体概括了西方“黄祸论”的所指对象。他说,“二十世纪前半期黄祸的中心是日本,后半期则被代以中国,这样(总结西方人的看法)大概不错吧”。面对19世纪90年代后西方“黄祸论”的流行,敏感的日本人迅即作出反应,他们对西方人的优越感感到气愤,欲极力摆脱“黄祸”的魔咒,或是反守为攻,指白人为祸;或是嫁祸于人,称中国人为祸,为此不怕在人种上“脱亚入欧”。第一次世界大战以后,日本人在人种论上又回到了黄种和有色人种的立场,以有色人种的代表和“亚洲的解放者”自居,由“被寻衅”到主动“寻衅”,最终挑起了侵华战争和太平洋战争。这其中,显然也有日本的极端民族主义在发挥作用。

三

近代中国民族主义高涨,一开始也与“黄祸论”产生了联系。维新运动时期,一贯重视民族自省的谭嗣同,多将批评的锋芒指向守旧、自大的“误国之臣”和“亡国之士”,表示“吾何暇计外洋之欺凌我、钳刈我哉?责己而已矣”。他强调中国的出路既然“名之曰自强,则其责在己而不在人”,“任彼之轻贱我,欺凌我,我当视为兼弱攻昧,取乱侮亡。则诋毁我者,金玉我也;干戈我者,药石我也”。显然,这种认识有可取的一面,即凡事不忘先从自己一方找原因,不应一听言语冒犯、一见矛盾冲突就丧失理性和冷静。但是,问题还有另外一面,如果对方有意寻衅,而且继语言冒犯之后更加以侵夺,而受害者完全“失语”,就会导致积非成是,世界全无公理和正义可言了。

1898年,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮;1900年,八国联军更攻占中国的京畿地区。此后,“惩罚”、“瓜分”之声甚嚣尘上。在这种空前深重的民族危机背景之下,中国报刊上开始出现批驳“黄祸论”的文章。旅居美国的张又棠在文章中指出:“黄祸”由华人而起之说始于义和团事件,当时中国人认为“瓜分之时已至”,因而奋起“自保疆宇”,其所作为“乃力拒人之害己,而非欲侵占他人者也”。作者强调:“中国对外政策,素主平和,其或出于战争,则迫于不得已耳。盖夙尚商业农业之人,焉能舍其筹算,弃其耒锄,从事疆场,以占人土,而为人之患哉?”故“华人侵犯欧美之事,有所必无”,“黄祸之事,自必乌有”。同时,也有文章指出,“黄祸之说,则已于吾人有切肤之灾矣”,因为它反映西方列强对付中国“乘机惟恐不先,举事惟恐不密,压迫惟恐不周,殄灭惟恐不尽”;然而,中国却“至愚极庸”,“方以酣嬉淋漓,因循却顾者应之”,“政府之安闲也如故,官吏之营私也如故,人民之酣睡也如故,不肖之卖国也如故”。举国“酣歌于漏舟之中,鼾息于岩墙之下,一听人之仇雠我、鱼肉我,茫然曾不思所以御之”,“大势之危,其尚能有豸乎”?这类文章对“黄祸论”并未多加批驳,而是把重点放在批评当时政府和国人缺乏应对之策,没有采取有效的改革行动上。

文化民族主义者辜鸿铭能阅读多种西文,且广泛结交外国人士,故能充分了解西方喧嚷“黄祸”威胁的来龙去脉及问题的严重性。他认为,列强喧嚷“黄祸”,显然不仅是为“贪求物质利益并着眼于贸易目的的自私”,其背后还隐藏着殖民主义者要从精神上征服中国人的企图。辜鸿铭认为,欧洲中世纪的基督教文明是“建立在一个依赖于希冀和敬畏(上帝)之情的道德文化基础之上的文明”。由于到了“现代”,人们对“上帝”的希冀和敬畏之情已不复存在,于是只有依靠法律、警察和军队等“外在”之物作为“一种约束力量”来维持社会秩序,故“在公理通行之前只有依靠强权”一语不胫而走;进而,“欧洲的军国主义”成了“用来对抗真正的文明,反对中国人民及其政府”的主要手段。简言之,现代西方文明靠物质力、强制力、武力来维持,因而富于侵略性。而中国的儒教文明是“建立在一个依赖于人的平静的理性基础之上的道德文明”,它不是来自外铄,而是“出自人类生来热爱仁慈、正义、秩序、真理和诚实本性的内在之爱”。这种文明是一种道德的、从内心自发的精神文明,它从未构成对他人的威胁,尤其不会使用武力去危害别的国家和民族。相反,儒教文明曾给叫嚷“黄祸”威胁的欧洲带去光明和进步,“现在无论何人,只要他不厌其烦地去阅读伏尔泰、狄德罗的作品,特别是孟德斯鸠《论法的精神》,就会认识到中国的典章制度的知识对他们起了多大的促进作用”。也就是说,导致欧洲“走出中世纪黑暗”的“启蒙运动”,就曾得益于中国的理性精神和道德文明。总之,中国文明崇尚道德、仁爱,追求正义与和平的理性精神,是人类文明中最可宝贵的一部分。

辜鸿铭认为,“黄祸论”使中国和西方造成了“一种可怕的彼此恐惧状态”,因而紧要的工作是消除或者至少是“减轻这种可怕的彼此恐惧”。以免这种恐惧进一步发展为仇视。为此中国人和西方人都“需要扩展(expansion)”。他解释说:“我这里的所谓‘扩展’,就是需要懂得:那些后来被归纳成体系的称之为基督教或儒教的理论汇编、行为规范与信条,并不是绝对真实的宗教,正如中国的文明或欧洲文明并非是真正完美无缺的文明一样。”因此,中国人需要一定的“自省”,不再“坚守社会的、政治的和宗教的陈规故套”,“顽固排斥一切新事物”。在第一次世界大战发生之前,辜氏并没有完全拒斥西方文明。

辜鸿铭同时指出:西方人,尤其是“现代英国人更需要‘扩展’,一种心灵开阔意义上的正确扩展”,“不再那么迫不及待地要将自己的这种小小看法强加给别人”。应该尊重他人的文明,把中国人看做文明民族,平等地同中国人交往。同时,不仅实行“政治上或物质上的‘门户开放’和‘扩展’,还有一种知识和道德意义上的‘扩展’。没有知识上的门户开放,不可能有真正的心灵扩展;而没有真正的心灵扩展,也就不可能有进步”。辜鸿铭深知已经形成定势的东西几大文明不可能彼此取代,即中国不应也不会西方化,西方也不会中国化,所以他选择“扩展”一词,即各方都不放弃其文明核心,但可通过开阔胸怀,放开视野,平等地对待不同的文明,让不同的知识和道德在全人类中交流,互相融合,彼此补充,作为解决“文明冲突”的根本之道。

三民主义的创立者孙中山更曾遇到“黄祸论”的直接挑战。从1901年到1924年,总计有十位以上的西方和日本记者曾就“黄祸论”或类似的相关问题向孙中山发问。尤其是美国《展望》杂志记者林奇(G. Lynch)曾当面向孙中山表示:“实现他的抱负将会酿成真正的‘黄祸’。”故无论是从孙中山对于此类问题的正面回答,还是从他在外交、内政方针的制定上,都可以看出他对“黄祸论”的应对策略和严正立场。他对“黄祸论”的回应有如下几点:

第一,指出喧嚷“黄祸”是为瓜分中国制造舆论。孙中山指出,西方人认为,“支那地大物博,大有可为之资格,若一旦醒其瞌睡,则世界必为之震惊;倘输进新文明于国内,将且酿法兰坎斯坦事故;现时最巧之政策,皆以共亡支那为目的,如倡‘黄祸’论者是也”。针对上述观点,孙中山辩解说:“支那人为最平和勤勉,最守法律之民族,非强悍好侵略之民族也。其从事于战争,亦止自卫。”当然,他也严正地向列强提出警告:中国人民绝不会让瓜分论得逞,“支那国土统一已数千年矣”,“若要合列国分割此风俗齐一,性质相同之民族,是无异毁坏人之家室,离散人之母子,不独有伤天和,实大拂乎支那之人性;吾知支那人虽柔弱不武,亦必以死抗之矣”。表达了中国人民不惜牺牲生命以反抗列强瓜分的无畏精神。

第二,用历史证明中国的传统并非“封闭”,革命以后也不会“排外”。孙中山说,“历史可以提供充分的证据,证明从远古直到清朝的建立,中国人一直与邻国保有密切的关系,对于外国商人与教士从没有丝毫厌恶歧视”。他列举了历史上的众多事例,证明中国人并非“不乐交通”。为了消除外国人对中国是否“开放”的疑虑,尤其是为了中国得到更快的发展,1911年武昌起义胜利之后,孙中山在欧洲的演说及对外国记者的谈话都一再宣布,“共和成立之后,当将中国内地全行开放,对于外人不加限制,任其到中国兴办实业”;“新政府于各国通商一层,更为注意,当弃除与外人种种不便之障碍物”。

第三,不论列强会采取何种态度,中国一定要发展工商业。还在20世纪之初,孙中山就认识到列强只乐于使中国长期充当外国商品的倾销市场和廉价的原材料供应地。他说:“我坚决相信,如果我们稍微表现出要走这条[工业化]道路的倾向时,那么整个欧美资本主义世界就会高嚷所谓工业的‘黄祸’了。”对此,孙中山向外国人解释说:“产生‘黄祸’的唯一可能会是在工业竞争的形式之中;但在变动了的情况下,生活舒适的程度和工资的比率会很快上升,因此无需再把中国劳工廉价输出到世界其他各地地方去。”意思是说,随着中国工商业的发展和人民生活水平的提高,这种竞争不再是以中国廉价劳力与他国工人抢饭碗的形式出现。对于西方“外人投资中国之后,华人商业大兴,必将祸及全世界之商业”的说法,孙中山指出情况恰恰相反,“中国果能日臻发达,则全世界之境况均可借以进步”。

第四,在有关对外宣言中反复表示坚持“和平主义”的立国方针。无论是1906年发布的《中国同盟会革命方略·对外宣言》,还是1911年冬的《通告各国书》,1912年初的《临时大总统宣言书》、《对外宣言书》以及这段时间的各种演说,孙中山均一再强调“当尽文明国应尽之义务,以期享文明国应享之权利”,于“排外之心理,务一洗而去之;与我友邦益增睦谊,持和平主义”。(36)孙中山还反复强调,“中华民族和平守法,根于天性,非出于自卫之不得已,决不肯轻启战争”;“共和政府之精神,决无帝国派之野心,决不扩张军备,但欲保其独立及领土完全而已”。可以说,孙中山的上述种种表示,也是最大限度地体现了中国人民热爱和平、克制忍让的处世态度。

国民革命军北伐前夕,孙中山的民族主义思想充分表现出全人类的视野,更适合世界大势之需。他说,“为保障亚洲及世界和平计,其最善及惟一之方,惟有速图中国之统一及解放”。他并且肯定,“能维持太平洋和平之国家,非英国,实中国也”。十年以后的形势变化,证实了孙中山分析的完全正确。同时,孙中山对未来可能产生的世界大战和中国所担责任的分析,表明了他对按人种划线的种族主义的彻底否定。1923-1924年间,孙中山对这一问题多次发表谈话说,“夫再来之世界战争,论者多谓必黄白之战争,或为欧亚之战争,吾敢断言其非也”。他预计,“那种战争,不是起于不同种之间,是起于同种之间,白种与白种分开来战,黄种与黄种分开来战。那种战争是阶级战争,是被压迫者和横暴者的战争,是公理和强权的战争”。

上述诸点,既是对“黄祸论”的回应,又完全是民族主义的对外表达。因而可以说,孙中山的民族主义,正是在与“黄祸论”的反向互动中形成和发展起来的。

被视为“民族魂”的鲁迅对待“黄祸论”的态度可谓独树一帜。20世纪初年,鲁迅在《破恶声论》中曾批评当时中国人面对“黄祸论”的三种表现。一种是“自屈于强暴久,因渐成奴子之性,忘本来而崇侵略”;一种是“人云亦云,不恃自见”;一种是“援德皇威廉二世黄祸之说以自豪,厉声而嗥”。他既着重批评了恐惧或崇拜西方侵略者的奴隶性格,也嘲笑了因“黄祸”说而自豪的虚骄自大,视其为“梦中狂人”,强调“若夫今日,其可收艳羡强暴之心,而说自卫之要矣”。30年代,即在鲁迅晚年,也有几篇文章涉及应该如何对待“黄祸论”的问题。如《准风月谈·黄祸》指出,三十年前德皇威廉二世称黄种人要席卷欧洲,中国“有些英雄听了这话,恰如听到被白人恭维为‘睡狮’一样,得意了好几年”,然而这些人“一面在做‘黄祸’的梦”,中国却仍在鱼烂瓦解,被他人欺凌宰割,“倘是狮子,自夸怎样肥大是不妨事的,但如果是一口猪或一匹羊,肥大倒不是好兆头”。这是强调中国人如果只是梦想强大或者自以为强大,会蕴含着极大的危险。当然,鲁迅也不苟同那种过分自卑的态度,称“但倘说,二十世纪的舞台上没有我们的份,是不合理的”。

而在西方的“黄祸论”者或其他人在谈到中国文明、制度、现状及中国人的性格和精神缺陷的时候,鲁迅并不赞同讳疾忌医。所以,当美国传教士明恩溥(Arthur Henderson Smith)在其著作《中国人的素质》(Chinese Characteristics)中较多谈到中国人素质的缺陷而遭到一些中国人的批评时,鲁迅却认为明恩溥批评中国人做事“撑场面的分量多”,“这话并不过于刻毒”,他希望中国有人译出该书,让更多的中国人“看了这些,而自省,分析,明白哪几点说得对,变革、挣扎,自做工夫,却不求别人的原谅和称赞,来证明究竟怎样的是中国人”。鲁迅的这种态度,是同时代的日本人所没有的,在中国人中也不多见,因而具有特别的意义。

总之,日中两国的民族主义,既是各自传统的族类思想在近代的演进,但无疑也受到西方民族主义、帝国主义等多种思想观念和言说的影响,“黄祸论”是其中最具有刺激性和挑战性的说辞之一。在近代,日中两国对“黄祸论”都有明确的回应,这类对待西方寻衅的态度、方法和分寸,事关各方关系与世界和平大局,因而值得人们探讨和总结。当然,对此作探本溯源之论,就是不应片面地责求东方,西方应该超越自我优胜论和所谓“白种人的使命”感,基于人类共生的立场,平等对待非西方文明。