甲午之战与晚清军事变革

来源:共识网 作者:刘安

今年的甲午战争120周年纪念,相比以往因当下中日关系的紧张而显得格外高调。各种纪念反思绵延不断,真真是“举国谈甲午,共话得与失”。就军事角度而言,甲午除了战事本身之外,它给中国军事发展进程带来的影响及根源更值得我们关注,对当下也更有警醒和启示意义。甲午之战与晚清军事变革的关系,也就成为观察甲午的一个重要视角。

一、 甲午之败源于军事变革战略指导思想的错位

谈到甲午,大家关注的热点和诸多研究的焦点往往都集中在北洋水师身上,从北洋舰队的阵型,到火炮的射速、弹药的选择和军舰的装甲等等技术性问题,都研究的很多。但相比之下,对甲午陆战的研究却不多见。诚然,海防建设代表了洋务运动以来满清军事变革的最高成就,但却是战略建设指导上的扭曲所产生的“四不像成果”。

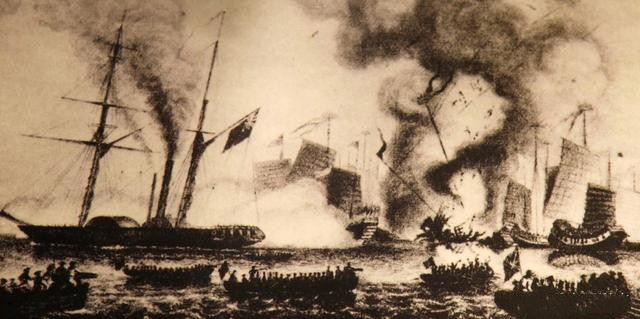

我们知道,北洋海军是李鸿章投入心血最多,也是寄予厚望的北方军事防御屏障。但海军是什么?海军本质上是进攻性军种。正如朱利安·科贝特在《海上战略的若干原则》当中所说的,“除了控制以商业或军事为目的的海上交通线外,制海权没有任何意义。海上作战的目标在于控制海上交通线,而不是像陆战那样征服领土。这是二者之间的根本区别。”当时,中日两国都在大力发展海军,但海军对于中日两国的重要性是不一样的。作为海岛国家,日本对海军的依赖性远远大于中国,对制海权的认识也远比中国深刻。而中国耗巨资建设的北洋舰队,如果不想沦为摆设的话,就只有主动出击取得亚太地区的制海权。而实际上,中国确实拥有了一支令人生畏的进攻性海军力量,却从未正确使用过它,甚至根本没有过这样的考虑。封锁日本海上交通线、海上舰队决战这样的战略构想和作战预案,李鸿章和他的手下恐怕都没有仔细想过。满清诸公只知“海防”而不知“海权”,白白浪费了这样一手好牌。

直到晚清时期,中国经济形态仍然是传统的自给自足小农经济,虽然中外贸易额不断增加,但基本上都是外国商人到中国来做买卖,中国商人走出去的很少。这种经济的利益指向是对内的,中国当时的政治经济体制和农耕民族的民族性也决定了难以走出去。从朝廷到百姓最大的愿望就是没有人去打扰他们,让他们过平安的日子,缺乏扩展海外贸易的动机和行动,也就没有那么多需要海军来保护的资源。当时那个年代,海军没有舰载航空兵和导弹,火炮射程也有限,无法对内陆地区进行火力打击,其基本作用只在于破交(即切断海上交通线和阻隔海上贸易)。以当时的海军技术和海军实力而言,日本海军无法远隔万里来封锁中国东南沿海。而中国北方除了天津港之外,没有什么太大的海上商业枢纽,如果只是想达成防御目的的话,一定规模的精干海军加上合理的陆上炮台配置完全可以胜任。实际上,决定甲午战争的胜负手,在于陆战而非海战。“重海轻陆”也是甲午战前满清军事防御指导思想的重大失误。

军费的投入规模是一定的,厚此必然薄彼,大量资金投入海军建设,势必影响陆军的现代化改造。袁世凯在编练新军时曾算过一笔账,北洋六镇新军,仅创建费就得1200万两。而维持费一年需780万两。再比如,马克沁机枪这种可以说是能够改变战局的新式武器是1884年发明的,1891年已经装备英国军队。在巴黎做演示时李鸿章还去看过,后来认为太贵太浪费子弹而未采购装备。如果把制造购买巨舰的钱投入陆军现代化改造(不仅仅是装备的改善),清军在朝鲜和辽东的表现或会有所不同。

实际上,直到甲午战争时期,清军陆军仍然是一支远未实现近代化的乌合之众。勇营体制与欧美日的近代陆军存在致命的代差。虽然甲午战争前,湘军、淮军在其武器装备已经发生了质的变化,却不能在战术方面做根本性改革,更无法对更深层次的编制和指挥体制进行更新。不用说八旗和绿营,即使是湘、淮军,也长期固守着旧有的勇营编制和募兵制度。只采用一部分西式武器和操典,骨子里还是一支冷兵器时代的军队。西方史学家也认为:“中国的指挥官在基本战略战术和使用武器方面,显示出可悲的无知”。

当然,这个战略指导错误也存在客观的原因。都说北洋水师被视为李鸿章的个人武装和政治资本,但李鸿章的小算盘也是出于现实的无奈。作为本已权倾一时的汉族大臣,搞强大的新式陆军肯定引起满清贵胄忌惮,因为这是被视为要威胁大清龙椅的。搞海军,这种危险或者说担心就小得多了,得以更多地施展拳脚。晚清的军事变革,不得不在政治斗争的夹缝中艰难生存和发展,且注定因政治缺陷而走了弯路。

二、 甲午战败为何未能推动深层次军事变革

近代历史学家蒋廷黻曾说:“从民族的历史看,鸦片战争的军事失败还不是民族的致命伤。失败以后,还不明了失败的理由努力改革,那才是民族的致命伤。”鸦片战争如此,甲午战争虽有痛醒,但结果依然如此。

甲午之后,虽然国人莫不痛心疾首,更有变法图强的强大呼声。虽然民间热盼,但实际上,朝廷在军事方面的改革并不多,总体上还是因袭旧制。晚清的军队编制体制变革之难,就因为要打破大大小小的旧饭碗。从洋务派到变法派,每有一项新的举措,保守派总要跳出来设置障碍,导致改革进行不下去。而军事变革的参与者往往又是被改革的对象。在军事变革过程中,从慈禧太后到王公大臣,都“恨不得一夜之间打造出一直新式的八旗部队”。但是,当军事变革的方案涉及到自己的切身利益时,这些人往往变得犹豫不决,甚至转化为变革的否定者。

戊戌变法尚未实质波及军事领域即告夭折。编练新军从1894年即已开始,但直至20世纪初年后,清政府才在推行“新政”的过程中掀起了大规模的编练新军运动。类似自强军这种请外国人充当新军的营哨官,可以带来西方军队的基层管理、训练和后勤医疗制度,但却不可能带来西方系统的军事编制体制、指挥架构和兵役制度。这些关涉全局的制度绝不是这些中下级外籍军官所能解决的。可见,甲午战败对晚清军事变革的推动作用并不大。只有在庚子之变,朝廷被赶出紫禁城之后,在军事上才有了以新制换旧制的现实要求和大规模动作。1901年,清廷将编练新军作为“新政”的一项重要内容开始在全国推行。下令废止武科举考试,设立武备学堂,培养新式军官。1903年底,清政府在中央设立练兵处,各省设立督练处,组成上下一贯的新军编练机构。1904年9月,制定“新军制略”,提出对全国新军实行统一编组,新军制才基本确立。

军事力量的发展路径和使用投向,决定于战略目标选择。一个国家有了安全需求才会注入安全成本。满清自平定关内以来,几乎再没有向外扩张的雄心。领土上没有,商业利益更无从谈起。所有的资源投向和目标指向就是“守业”。所以,对于他们来讲,军队能帮助他们守住大清江山足以,甚至一些边疆“不毛之地”的得失,也不在他们的考虑范围之内,因此,军队一是要“忠”,要掌握在满清贵胄手里,二是能弹压农民起义,打败长毛乱匪之流就够了,对外用兵,都是万不得已的事。甲午战败,割地赔款,只是皮外伤而已。而一旦改革,威胁到满清权贵的切身利益和大清的江山稳固,才是戳在心窝上的。

甲午战争暴露出了中国军事在深层次上仍然坚持旧的传统、缺乏积极改革所带来的严重问题,但在一心保江山的满清统治者心中,外敌仍然还是很遥远的事,要紧的是国内乱党。军制改革只能让位于巩固权力。“江山”与“国家”的不同性质地位和形势差别,是决定军事变革走到什么程度的关键所在。打个比方来说,对于满清这样的统治者,你打上门去敲他家玻璃砸他家门都没用,叫不醒这个“巨婴”,只有狠狠一脚踢在他屁股上的时候,他感到疼了才会醒。所以,只有当八国联军打进紫禁城,皇室仓皇出逃后,才真真切切感受到,不改革国防不行了。然而,距离甲午之败,军事变革又拖了五年。

三、 晚清并不具备军事变革的土壤

晚清军事变革先天动力不足,对于统治者来说,这一开始就是“不得已而为之”的被动“应激之举”。主宰军事变革的满族亲贵,实际追求的是军队“满族权贵化”,并没有意识到自己应该站在中华民族近代国家观念的高度来筹划军事改革的大政方针。维护满清江山统治的意愿远远压过了振兴国家的想法。

晚清军事变革自始至终缺乏明确的国家安全和军事战略目标。最根本的还在于“保大清还是保中国”的选择,对朝廷来说,保大清,循旧制,自然首选八旗子弟。例如1885年中法战争结束后,清廷就裁撤勇、练军,腾出钱来壮大八旗,就是担心“前者日进,八旗愈衰,危机朝廷”。直至一九○○年三月间,清廷还批准一项从旗人为主的神机营里挑选一万人受西方操练的计划,试图把八旗兵训练成为具有战斗力的劲旅。相比之下,保中国,搞改革,就要裁汰嫡属,大兴新军。然满洲贵胄心目中,“大清既去,中国无用矣”。所以旧军虽已不堪用,仍不用新军,即使对外打了败战也在所不惜,无非割地赔款而已。列强吞不下老大帝国,也不会夺去大清江山。真正的威胁还是来自内部。老实说,满人的目光还是很敏锐的。因为若兴新军,满人势必无法完全掌控,朝廷对袁世凯等人虽严加防范,甚至几次削去兵权,新军仍不能尽数听命于满清权贵。之后的大清,恰恰败亡于新军。所以,为满清江山社稷计,朝廷自然对军事变革不那么“上心”,这与日本皇室对军事改革近乎狂热的投入形成了鲜明的反差。

对于晚清军事变革来说,主要面临两大挑战:一是如何适应和推进军事技术的快速进步;二是如何挣脱旧体制、旧制度的束缚,实现军事体制机制的创新。前一个问题属于比较单纯的技术问题或军事问题,后一个问题则是严肃的政治问题。前者完全可以找到新的出路和办法,真正的考验并不在此,而在第二个问题、也就是在军事制度创新上,这是与国家根本政治制度创新紧密关联的。在这方面,改革者们大都顾虑重重,前怕狼、后怕虎,即使有人偶尔冒出新的思想念头,也不敢正面向朝廷提出。其结果,他们的改革思想受到严格的禁锢,极大地制约了军事改革实践的发展。在不敢触动中国政治制度和文化观念的条件下,李鸿章等人的军事变革思想被限制在“师夷长技”的范围内,他们所进行的军事改革实践,也只能是围绕学习西方军事技术来“制器”和“练兵”。这样的做法,违背了军事变革的规律,有悖于时代潮流,必然以失败而告终。在中国近现代化进程中,保守势力往往打着民族主义、爱国主义或捍卫“祖宗成法”的堂皇旗号,企图窒息哪怕一点点体制变革的火花。这一幕,又何其眼熟?

皮明勇在《中国近代军事改革》中指出,在开始阶段,“中体西用”从理论上为洋务运动时期的满清军事变革提供了一个特有的空间,部分解决了军事改革的存在合法性问题。但在新的社会思潮的冲击下,“中体”的范围逐渐缩小。当最后只剩下封建伦理纲常意识这一核心内容时便再也不肯退缩了。在清末大规模新军编练过程中,某些西方近代军事制度可以学,西方近代的一些军事文化观念也可以引进,但与此同时,对官兵进行封建忠孝意识的教育也不遗余力,仍在倡导要“忠信以为甲胃,礼义以为干槽”。这种做法无疑是想在新军官兵头脑里强加一道紧箍咒,因而也就成为制约中国军事近代化建设的最后一道精神锁链。从根本上说, “中体”与“西用”是难以硬性嫁接在一起的。否则便会体用相悖,矛盾重重。这也正是“中体西用”理论最终要被抛弃的根本原因之所在。在100多年后的今天,应该说我们已经完全可以对此有一个清楚的认识了,但在军事变革的实践中,却仍有意无意地重复划着百年前的怪圈。

晚清军事变革给后人留下许多借鉴。首先就是军事变革必须用政治体制变革保证。洋务运动的口号是“中学为体,西学为用”,而“中学”是建立在腐朽没落的政治制度之上,各种变革所需资源牢牢掌控在顽固坚持这种没落制度的清政府手中,变革就不可能成功。大清军队不是真正的国防军,长期以来,它的作用是对内的而不是对外的。虽然自洋务新政以来这种情况有所改变,但不是根本改变。当现实需要它转而对外——防御侵略时,就远远不能得心应手。由此,可以下的一个结论是,一个以保“江山社稷”为第一要务的政权,是没有资格谈真正的军事变革的。