中国考古之痛:定陵悲剧带给我们什么教训?

作者:獵戶座零戰

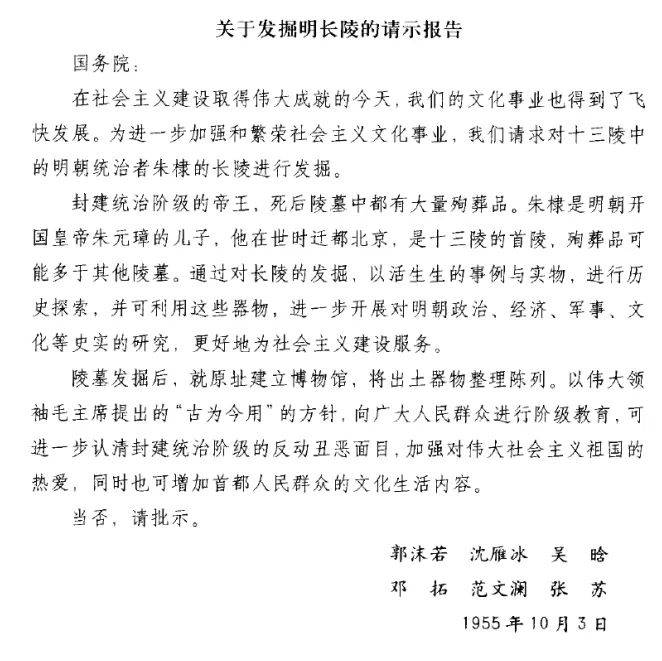

1955年10月4日,一份请示被送到了国务院,几经转手交到了周恩来总理手上,请示内容如下:

图源:岳南,杨仕《风雪定陵》

从结果来看,周总理给出了同意发掘的批复,但是这背后,有着一场当时中国考古学与历史学之间的角力。

发起这项提案的,是署名第一位与第三位的郭沫若与吴晗,其中吴晗(时任北京市副市长)则是这项提案在政治上最大的支持者。

郭沫若之名,活在共和国的人大抵都知道如何,这里姑且不提,且说说这个不那么有名的吴晗,吴晗何许人也?

55岁的吴晗

简单来说,1931年吴晗入读清华大学历史系,是胡适开的介绍信,他1934年毕业后留校任教,也颇受胡适、顾颉刚和傅斯年等民国大家的提携,仅这两条,足可见其在学术上的地位。

那么,他具体修的那一部分历史呢?答案则是——明史。

尽管吴晗嘴上说的都是“发掘将有利于学术研究”,“增加人民的文化内容”等等套路话,其作为一个明史研究者,想要一窥长陵的那份想法不难理解。

这种心态难以单纯地用“自私”或者“贪欲”来形容,他有没有真的出于学科研究的角度出发而提出这项提案?我们很难否定。但毋庸置疑,这种心态促成了他开始觊觎明皇陵,也即将导致中国现代考古学出现以来前所未有的一场考古上的灾难。

左:郑振铎;右:夏鼐

时任文物局局长的郑振铎与中科院考古所副所长的夏鼐得知这项提案后大惊失色,连忙找到吴晗让他收回这项提案。

郑振铎警告吴晗,当时国家根本不具备妥善发掘这种规模陵墓的条件,文物的保存和修复都会成为巨大的问题。然而吴晗竟以近乎大跃进般的思路认为共和国已经成立五六年,也培养了一届(真的是只有一届)考古方向的大学生,人力物力不成问题。

无论郑振铎与夏鼐驳斥的说法多么有力,而吴晗的观点多么荒唐,在吴晗的政治实权面前,这项提案还是最终落了地。

1955年的最后一天,针对长陵的初步田野调查开始。然而一番勘察之后,没能找到长陵的墓道口。

由于赵其昌第一个进入地宫,也被称作“定陵挖掘第一人”。赵其昌晚年说:“定陵当时我是赞成挖的,但就是因为我经历的一切,现在我哪一个帝王陵都不赞成挖!”

于是乎,在时任发掘队长的赵其昌建议下,发掘队伍决定先找一个规模小一些的皇陵作为“试掘”。一番折腾之后,发掘队敲定了定陵,也就是明神宗朱翊钧(年号万历)与孝端显皇后、孝靖太后的合葬墓。

之后的勘探与发掘过程也经历了无数的波折,其中甚至为了加快发掘进度,专门修了一条通向定陵的柏油马路,采用机械化出土的方式取代缓慢但细致的人力出土。

考古队员找到定陵入口

1957年的9月21日,定陵的玄宫正门被发掘队打开,定陵内的棺椁与丰厚的陪葬品第一次展示在尘世前。至少截止到此,尽管有波折有争执,但至少还是算一场严肃的考古发掘,而后面发生的事,引用《风雪定陵》中的一句话,“由此,中国考古史揭开了悲怆而惨淡的一页”。

悲剧的开端始于如何保护定陵中的无数文物,其中最为棘手的便是木俑。按照欧美的标准,如果想要让木俑以完好的状态保存下来,最合适的方法是在超低温(零下200°C)下冷冻脱水后密封保存。

白万玉被任命为现场指挥

而当时的共和国根本没有这种技术来保存,考古队中负责保护文物的白万玉老先生只好用原始的土办法,在锅中融化白蜡,试图将木俑上裹一层腊来防止氧化和变形。这种土法当然不足以完好保存木俑,大量的木俑在上蜡后变形变色,表情都扭曲了起来。

定陵中的陪葬木俑

熟悉历史的人应该知道,1957年,就在定陵发掘进度推进之时,北京城内掀起了一场反右政治运动。而发掘队的领导权也被新成立的定陵博物馆筹备组接管,而新领导竟然要求发掘队立即停止清理工作,退出玄宫以进行政治反省,虽然作为发掘主持者的夏鼐多次向发掘委员会请求收回命令,然而失去了领导权的委员会已经是自身难保。

尽管发掘队从主持者夏鼐到一般的技工,都在加班加点试图在风暴来临之前完成工作,然而,无情的政治风暴还是席卷了定陵那昏暗的玄宫。

8月22日,发掘队被拉到一间屋子里,新的领导大肆批评领队赵其昌“以各种借口逃避政治学习,没有召开生活检讨会,没有汇报思想,没有批评和自我批评”。接下来,就是铺天盖地的检讨会,思想汇报会,还有自我批评等等毫无意义的政治活动。

汉白玉棺床一侧的陪葬品,木质的支架已经腐朽,各种文物散落一地。

而在发掘队员们深陷政治漩涡中时,他们错过了保存出土文物的黄金时间,定陵中出土的丝织品全部出现了霉变和腐烂,原本刚出土时光鲜亮丽的绫罗绸缎,几天后都变得如同烂树皮般腐朽。

夏鼐无奈地带着这些腐烂的丝织品残片回京,试图阻止这场荒唐的风波。值得庆幸的是,这些已经化为尘土的丝织品残片,确实引起了上层的注意,也为发掘队换回了一段补救文物的时间,在停滞将近半年后得以重新开始清理工作。或许对发掘队员来说,这虽然算不上振奋人心,但好歹是有个交代。

而从现在的角度看,这一段时间是如此的悲哀而又无力,因为在几年以后,一场更为疯狂的浪潮将会彻底摧毁他们昼夜工作的成果。

考古人员正在万历皇帝棺内提取文物

1958年9月,定陵里的陪葬品被运出地宫,向公众展出,郭沫若、吴晗、郑振铎和夏鼐等之前在是否发掘问题上争论不休的几人都来参加剪彩仪式。郭沫若与吴晗看着这些从定陵中运出的珠宝,完全沉浸在一股胜利般的喜悦与激动中。

然而就在同一天,发掘队长赵其昌则收到了一条难以接受的消息:他即将被下放到良乡劳动改造。理由无比的荒唐:有人说赵在定陵地宫中放毒气,行使特权。

赵其昌百思不得其解,冷静思考之后才回想起来,在清理万历皇帝棺木时,喷洒了福尔马林与酒精的混合液,恰逢某领导携妻子孩子来参观,领导的家眷被刺激的味道呛得七荤八素,只得扫兴而归。

任那时的赵领队想破脑袋也想不到,这么一件都算不上什么的事,会给他引来如此灾祸。

万历皇帝的龙袍残片

定陵发掘后续的文保工作,也是一路磕磕绊绊,后续出土的丝织品,有人建议进行托裱处理,也就是在丝织品背后衬一张纸裱起来。这种处理方式本身并没有什么问题,但是问题在于整个处理过程竟无一名专业人士指导。

在托裱工作完毕之后,专精中国古代服饰研究的沈从文先生特地前来观看匹料,想做一些研究,看完一趟,沈先生留下了一个令后人哭笑不得的问题:“怎么有的装裱成品显露的是织品反面?”

外行指导内行的闹剧,远不至于此。

1959年9月30日,定陵博物馆办公室主任发下一条指示,认为复制的棺椁已经做好,原来的棺椁就没有用了,要把这些有碍观瞻的棺木清理出去好迎接领导检查。

领头的民工王启发信守白万玉老人的叮嘱,“发掘的东西,哪怕是一根针、一块瓦都是无价之宝,千万不能糟蹋了。”据理力争,试图保下万历皇帝的棺椁,然而主任直接找来了警卫连,把整个棺木丢到了宝城外的山沟里。

定陵地宫中万历皇帝和两位皇后的棺椁

一周后夏鼐先生听闻此事,立刻让博物馆找回棺木妥善保存,然而山谷中早已不见棺椁的影子,怕是早已给哪个上山的农民劈了去做床板或柜子了罢。

前面所提的各种操作,随便提出一件放到现在都足以引来铺天盖地的痛骂,但是跟后面的这些动乱比起来,前面的这些闹剧就如同小打小闹一般。

1966年,史无前例的浩劫拉开了序幕,被热血冲昏头脑的年轻人浩浩荡荡地冲向定陵。

保护地宫的大门,被这群年轻人用木桩生生地撞开,地宫里的一切都以“砸烂旧社会”的名义肆意破坏,雕塑被打得面目全非,中殿宝座前的万年灯被一把火烧毁,之前试图保下万历棺椁的王启发再一次站了出来,然而这一次,疯狂的浪潮直接吞没了他,混乱之中,他被人拽着一头撞到了墙石上,渐渐停止了呼吸。

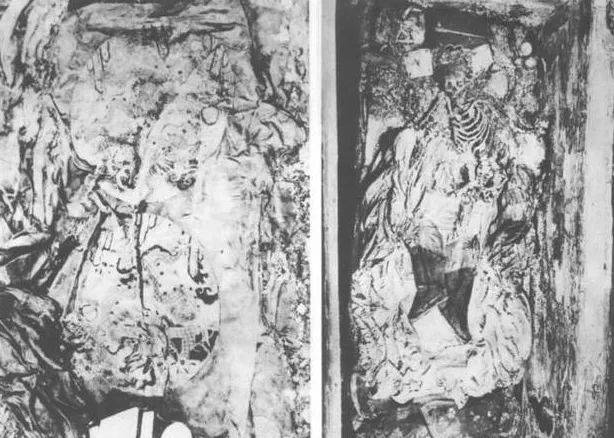

万历皇帝的骸骨

在地宫被暴力摧残得面目全非后,暴力浪潮吞噬了定陵的各处,石碑被泼上了油漆,仓库里的文物被暴力地砸毁烧毁,就连万历与皇后还有太后三人的尸骨,都被年轻人丢了出来,用石块一通乱砸之后一把火烧成了灰,所幸当时的仓库管理员李亚娟趁着混乱,拼死保下了包括万历皇帝的翼善冠与皇后的凤冠在内的一部分文物以及一些珍贵的资料。

1990年,定陵发掘报告在几辈人的努力下得以面世,也是多亏了有这一批幸存的资料。

浩劫之中,还有一段插曲,1971年8月27日深夜,蓝苹以“天气太闷,睡不着”为理由强行进入定陵园区内,并要求博物馆馆长找个房间供她休息一晚。然而,如此随性的理由,蓝苹却带了从被褥到床、蚊帐,乃至于简易厕所等一卡车东西,也不知到底是一时兴起还是另有其意。

定陵出土的凤冠

歇息一晚后,蓝苹开始以极为高傲的态度逛起定陵博物馆来,看到仅存的凤冠,说了一句极为荒唐的话,“这个吗,还不错,能拿出来戴一下吗?”馆长哪敢不答应,只好乖乖打开展示柜奉上皇后的凤冠,蓝苹试了一试,撇下两句话,“太沉了,戴一天准叫它压死。看来这皇后也是不容易当的。”便摘了下来。

定陵这场浩劫的最后,还不得不提到发掘定陵的主推者之一,吴晗。

1968年3月,吴晗因《海瑞罢官》事件被捕入狱,在这之前,他曾与一同被下放的夏鼐先生见过一面,悲伤地承认,“作铭(夏鼐先生的字),在定陵发掘这件事上,到现在我才明白,当初我们的论争,你和老郑(指郑振铎)是对的。你比我看的更远……”然而,一切都已被暴力的旋涡吞噬,无法挽回了。

最后,吴晗与妻子还有女儿都在浩劫中惨死。

浩劫中的吴晗

定陵之痛,仅一篇文章区区数千字难以言表,更何况,我们只是单纯的指责谩骂,改变不了任何事物。定陵中不少珍贵的文物已经因当年的无知与野蛮而永远化为了虚无,但我们至少应该从中学到些什么。

六十多年前,当吴晗和郭沫若等人推动定陵发掘时,他们顶着“求知”的大义作为自己的挡箭牌,觉得如果是求知,其行为便是科学的,便是可以理解的。然而恰恰相反,他们仅仅是为了满足自己的求知欲,却主观地推动了一场不可避免的悲剧,他们所作所为与出于贪欲而行动的盗墓者从根源上没有区别,都是在被欲望裹挟的产物,只不过一个是求知欲一个是贪欲,仅此而已。

那么,我们应该怎么对待古迹?

笔者在国内上考古课程的时候,老师强调过数次,考古学的发掘也是破坏,我们的行为是不可逆的,所以我们必须要尽可能细致地记录下所有我们能记录的数据,才对得起我们的发掘。而在英国上课时,国外的考古学家对于发掘的态度更为保守,他们甚至认为,如果可能,发掘是不需要的。

笔者也亲眼所见,在一处遗址上,考古人员凭借高科技的地质勘探设备得到了一个区域内地下遗址的分布情况,尽管细致程度相比于发掘成果相去甚远,但是对于遗址的破坏被压缩到了最低。

每当我们到一处未发掘的皇陵前,我们或多或少都会想一探究竟里面究竟如何,会这么想无可厚非,但我们也需要谨记,比起满足我们自己的求知欲,我们更应该为古迹负责,不仅是为过去负责,更是为了未来,为了有朝一日,人类能从古迹中了解更多,获取更多。

以求知的大义去粉饰我们内心的欲望,不过是一叶障目而已。