“民国第一案”姚荣泽案:为烈士复仇的冲动能否撼动司法独立

文: 刘永峰 来源: 非常历史

1912年3月23日,上海,一件久已引起轩然大波的杀人案,即将迎来它的审判。

此时,由于民国初建,法院等机构尚未建立,此案的审判所便被临时安排在了上海南市市政厅内。下午2时,三位审判官首先依次升座,由司法部长伍廷芳举荐的陈贻范坐在法官席中间,分居左右的,为沪军都督府军法司总长蔡寅以及大律师丁榕。紧接着原告律师金泯澜、许继祥、狄梁青、林行规四人及被告律师巢琨各自入席。此外,许多政府官员、“南社”成员、记者,甚至外国人也都闻讯而来。据3月24日的《时报》报道,“是日旁听者不下千余人”,人们要争相目睹一下新政权的法庭景象。一切就绪后,书记员起立说道:“中华民国审讯姚荣泽案,现在开庭审判。”话音落后,民国历史上第一件按照西方法律程序公开审理的案子,就此开始了。

然而,历史来得绝非如表面这般轻松。当那位不知名姓的书记员,毫无困难地从口中说出“现在开庭审判”几个字时,他也许并不了解:这个开始的背后,有过多少曲折与艰辛;这次审判的人员安排、程序确定,又经过多少次激烈的争夺。

而最深知这一切难处的,莫过于伍廷芳了。3月23日,已是姚泽荣案确定在上海开庭的当天,500里外的南京,正静心等待此案消息的伍廷芳却先收到了沪军都督陈其美的电文。电文中如其一贯的立场,要求将此案交由沪军都督府审理。

自1912年1月3日,伍廷芳就任临时政府司法总长以来,这已不是他第一次受到挑战。仅在过去短短的二十余天内,在姚荣泽案中,仅就司法程序,伍廷芳已与陈其美往来争辩五次之多。在那段时间里,七十之年的伍廷芳,承受着意气激烈的革命党人为同志报仇雪恨的愤怒。

“一日杀二烈士”

姚荣泽案是1911年底发生在江苏山阳县(今淮安)光复时期的一桩杀人惨案。被杀者周实、阮式二人同为江苏省山阳县人,又是南社社员、同盟会友。武昌起义后,各地纷纷响应,时在南京读书的周实受同盟会、南社派遣回乡发动起义。见时局混乱,回乡后,周实同阮式召集归乡学生及本城中学生八九十人组成“学生队”,负责维持秩序,守护县城。乡董士绅们也乐于学生自奋保卫乡里,便因请改“学生队”为“巡逻部”,周、阮分任正副部长,县城守护防卫一任“巡逻部”负责,巡逻部很快控制了山阳局势。

1911年11月12日,临时江北都督蒋雁行通令山阳及附近各县选举代表赴清江浦开会,讨论各地光复事宜。原山阳县令姚荣泽不愿遵从,山阳士绅便推举周实等五人赴会。11月14日,周实等人回来后,在旧漕属召开“光复大会”,会上宣布山阳独立。当时身为山阳县令的姚荣泽又借故躲避,阮式遂即席发言,认为姚不到会,即是反对光复行为,“并痛诋淮劣绅无状”。

虽然如此,因山阳官绅拥护,姚荣泽仍被推举为县司法长(一说民政长)。15日,姚荣泽到漕属遇到阮式,阮当即面斥其为何不到会场开会,并严加诘问其原来所管理的钱币的数目及其存放地点,姚“阳唯诺谢过,而密谋所以报烈士者”(柳亚子《阮烈士梦桃传》)。

同为南社成员的柳亚子在提到周、阮两人秉性时,说:“两君赋性刚直,不能奄媚取容,而烈士(阮式)尤喜面折人过,不少假借,虎虎有生气,故忌之者尤烈云。”他们的行为引起了山阳县士绅的忌恨。此时又有流言,传周实、阮式要杀官劫绅,导致各士绅都人人自危,赶到姚荣泽处商量对策,欲除掉二人。

1911年11月17日,姚荣泽派人以议事为名,将周实骗至府学魁星楼下,周迎面遭到枪击,连中七枪毙命。随后又有一队团勇包围阮宅,将阮式捆绑至府学,惨遭剐腹剖心而死。

姚荣泽杀害周实、阮式以后,称周、阮二人勾结乱匪,扰乱秩序,又将周、阮家属一并拘捕。不几日,革命军抵达山阳,闻周、阮被害立即四处搜索凶手。姚荣泽于某日夜潜逃,避匿南通张察家中寻求庇护。

南社中人惊悉噩耗,不断在《民立报》《太平洋报》披露周、阮惨案,舆论哗然,群情激愤。柳亚子为伸张正义、惩凶复仇,到处奔走呼号,与朱少屏等联名上书沪军都督陈其美(亦南社成员),告以“虏令无状,一日杀二烈士,不扑杀此獠,无以谢天下”(郭寿龄《周实、阮式与淮安光复》)。事情闹到南京,孙中山随即批令江苏都督讯办。陈其美派人去提解姚泽荣时,张察以此案为江苏管辖范围,拒绝引渡。

1912年2月,陈其美又请柳亚子起草了一份洋洋数千言的电报,打给南京政府,请求把姚荣泽从南通押解来上海按照军法进行审讯。电文中说:“大总统及法部,保护人道,尊重人权,当知吾辈之所以革命者,无非平气不平,今民国方新,岂容此民贼汉奸,戴反正之假面具,以报其私仇,杀我同志,其美不能不为人昭雪,虽粉身碎骨,有所不辞。”柳亚子后来回忆说:“倘若张察再不就范,我们便不管三七二十一,要派兵舰去攻打南通了。老张见了这电报,知道英士(陈其美)是说得到做得到的。”

于是,孙中山于1912年2月9日、10日连发三次电令,分别给江苏都督庄蕴宽、沪军都督陈其美及南通州总司令张察,要求“迅将姚荣泽及此案证据卷宗”“解送沪军都督讯办”,“以彰国法,而平公愤”。这样,姚荣泽才被从南通押解到苏州。2月23日,陈其美又派人把姚从苏州押解到上海。

伍廷芳“插手”

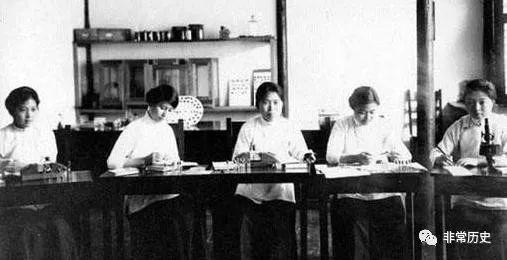

伍廷芳

此时,民国临时政府刚刚正式成立两个月,姚荣泽案立刻成了舆论的热门话题。上海各报,“几乎天天有这一案件进展情况的消息、评论。”仅是此时,这一案件就已牵涉及临时总统、沪军都督、江苏都督等权力高层及多位名流士绅,再加上其几费周折的过程,都使得此案轰动一时。

当时,身在上海的伍廷芳,也很早就注意到这件案子,但直到2月中下旬的时候,作为南方的总代表,伍廷芳所有的精力都还在南北和谈上,尽管已在临时政府任司法总长近两月时间,但司法上的事务他仍旧未来得及开展。

就在陈其美将姚荣泽押解至上海的同时,伍廷芳才开始做起其“分内”的事。2月18日,南北议和之事情基本完成,伍廷芳致电临时大总统辞去代表之职。同一天给孙中山的另一份致电中,伍廷芳则首次对姚荣泽案谈了自己的看法。他说:“廷以为民国方新,对于一切诉讼应采取文明办法,况此案情节重大,尤须审慎周详以示尊重法律之意。拟由廷特派精通中外法律之员呈审,另选通达事理、公正和平、名望素著者三人为陪审员,并准两造聘请辩护律师到堂辩护,审讯时任人旁听,如此,则大公无私,庶无失出失入之弊。”

南京临时政府成立之初,便依据西方现代政权“三权分立”的建制原则,在诉讼上确立了司法的独立。《中华民国临时政府组织大纲》明确规定,司法总长执掌“关于民事、刑事、诉讼事件、户籍、监狱、保护出狱人事务,并其他一切司法行政事务,监督法官。”这一精神在后来的《中华民国临时约法》中得以延续,它规定法院为最高审判机关,由临时大总统和司法总长分别任命的法官确保司法机关不受干扰,独立行使其职权。

这些共识,正是新生的民国政府所要依循的原则,因而,当孙中山看到伍廷芳的电文后,很快便给出了回复:“所陈姚荣泽案,审讯方法极善,即照来电办理可也。”

大约四十天前,孙中山在向记者解释为何派伍廷芳出任司法总长时,曾谈道:“伍君上年曾编辑新法律,故于法律上大有心得,吾人拟仿照伍君所定之法律,实行于共和民国。中华民国建设伊始,宜首重法律。本政府派伍博士任法部总长,职是故也。”

但直到此时,民国司法上的建树依然是一片空白,新的律法还未编纂,各地法院尚未建设,有关律师的立法还未出台,律师制度也尚未建立。这种形势下,伍廷芳决定就从“民国第一案”——姚荣泽案开始,寻求新的规则的示范。因而,在审理此案时,伍廷芳坚持要改变传统的审判方法,并提出司法独立,实行陪审制,并要求律师到庭辩护等原则。

然而,在一个没有法治传统的社会里,伍廷芳的理想,不啻一开始就要面对种种显见的障碍,更为艰难的是,新的司法的理念,更要不断对抗着来自社会深层世代因袭的陈规与厚实的传统。

1912年2月29日,姚荣泽押解到沪后不久,沪军都督陈其美就向公众发布决定,委任沪军都督府军法总长蔡寅为临时审判庭长,日本法律学士金泯澜等二人为民国代表,即日在南市市政厅开庭审判。陈其美一心要为同志报仇雪恨,惩罚“犯人”,但他显然忽略了,在法治的社会里,由谁来组织法庭,按照什么程序审判,同样是问题的关键。对于陈其美的越权行事,伍廷芳开始表示出不满。革命党人为烈士复仇的愿望,也因为一场司法的争论被暂缓下来。

“示人以文明气象”

3月1日,伍廷芳从报上看到陈其美单方面决定审判姚荣泽的消息之后,第二天便致电陈其美,说:“姚荣泽一案,既按照文明办法审理,则须组织临时正当之裁判所,所有裁判所之支配,应由敝部直接主任。”并提议“审理姚荣泽一案办法,须组织一和议裁判所。派陈贻范君为所长,丁君榕、蔡君寅副之,应设陪审员三人或五人,临时配定。”伍廷芳话说得极为明白,派何人为裁判官,何人为陪审官,都属于司法部的职权,不由外人干涉。

他也深知当时国人对司法精神尚不得要领,于“文明”审判事宜更为陌生。鉴于这种情形,伍廷芳向陈其美专门介绍起审判程序:裁判者居中审判,原被告辩护人先盘问原告和证人,接着再盘问被告,全案审理完毕后,裁判官宣读判决。“至判决之权,则全属于陪审员。惟陪审员只能为有罪无罪之判决,不能加入他词。”

看到伍廷芳的信后,陈其美紧接着于3月4日作出回复,称都督府早已经把蔡寅担任临时庭长的事情告知外界,并登报公告于社会,而且蔡寅的能力深受法界同仁称赞,担任沪都督府的司法裁判事宜“数月以来亦无损越”。如果更换,必使政府信誉扫地。因此,陈其美提出仍由蔡寅“审理此案,以昭大信”,任其为正长,可由陈、丁二人副之。

在伍廷芳看来,陈其美的辩驳,显然昧于司法的独立精神。对此,3月7日,伍廷芳再次致书陈其美,仍然坚持应该由陈贻范主审此案,他还解释说,之所以这样坚持由谁来主审此案的程序问题,不仅仅在于这是司法部职权的事情,更关乎新生的中华民国在国际上的法治形象问题,“且吾人常存收回领事裁判权之希望,若于本国之裁判不能示人以文明气象,将来承办此事者更何恃以为持论之根据乎?”

在即将开审的民国第一件案子上,伍廷芳主张必须有一位精通西方法律和裁判制度的主审官,以体现新兴的民国是一个文明的国家。此时,伍廷芳的考虑已不仅为这一时一案,他想得还更为深远。他提出“如姚荣泽欲聘用外国律师”,则“准其任便聘用,以为将来中国律师得行诸租界张本。”伍廷芳已将此案的审理上升到事关领事裁判权和民国司法主权的高度。

3月8日,陈其美接信后立即回复伍廷芳,对于裁判官的通融办法表示接受,但对来信所言允许聘请外国律师参加诉讼一事,却是坚持不同意见。他说,此案与外国人绝不相干,允许外国律师出庭,恐怕日后成为外国干涉民国司法的借口,因此必须加以限制。

这时,伍廷芳并没有急于回信。等了三天以后,他才致书陈其美,伍廷芳一改此前“斤斤计较”的态度,并没有在聘请外国律师一事上过分争论,反是转而宣布:“谨决于在礼拜六,即阳历3月16号开庭审判。”然后,信中又把陪审制度作了详细的介绍:按照法制国家一般原则,应该推举地方公正的绅士二三十人到堂,然后拈阄抽取七人或五人组成陪审团,如果其中有与原被告有利害关系的,则原被告可提出异议,陪审团成员需由原被告双方认可……

为了在五天后开庭,伍廷芳已在精心准备。3月12日,伍廷芳特派律师林行规持自己亲笔书信谒见江北都督蒋雁行“面求训诲”,并赶赴案发地点进行调查取证。伍廷芳要求林行规,此案证据,务必要收集完备,以备裁判官采用。同时希望蒋都督告知地方上的人民,凡是了解案情的,都可以到堂作证。并请知情者尽快来沪,以备审理时出庭。

而11日,伍廷芳的来信传到沪军都督府时,陈其美却因公留滞南京未回,司法部此时突然通知周末开庭,令其陷入了被动。次日,沪军都督府军法司长蔡寅来电说:此案关系重大,时间不能太紧张,因为在裁判之前,应当通知原被告双方到案,并且要登报告知证人到庭,搜集案件证据等,建议暂缓一周的时间。至于是否聘用外国律师一事,因事关重大,陈其美到南京公干而未予以答复。

3月15日,陈其美回到上海后,随即致函伍廷芳,称“姚荣泽一案,聘用外国律师,敝意绝对的以为不可”。不仅不能聘请外国律师,陈其美完全否定了伍廷芳的方案,并告知伍廷芳,审理的一切事宜除了还有四个人未到沪以外,都已经准备就绪,请于3月23日下午开庭。伍廷芳的方案又一次受到了干涉。

这一封来信令伍廷芳大感失望。3月19日,伍廷芳亦言辞激烈地写下了迄此最长的一封回信,虽然同意将开庭日期延至23日,但他再次坚称此次审判必须“符合文明国公例”“今欲设法收回领事裁判权,必须未收回之先,将法律及审判方法实地改良”。至于陈其美认为聘请外国律师到庭恐致丧失主权,伍廷芳认为,“此诚执事发于爱国之热忱而为此审慎徘徊之见”,大不必过虑。信中对陈其美的保守及全不合法制的主张,也毫不客气地提出了批评。

争论至此,双方的语气愈见激烈,而争论的话题也逐渐偏离了案件本身。对于伍廷芳措辞严厉的长篇来信,陈其美同样也不甘示弱。他在3月21日再次致电伍廷芳,以几近讥笑的口吻责问,司法部成立已有百日,但对于法规制定、审判制度建设毫无建树,此时却借姚荣泽案大做文章,是“以博虚誉”。

此信一来,伍廷芳大有“深受其辱”的感觉。这位已是70岁的老人,在实践其司法理想的过程中,再一次感受到世事的艰难。对于纯粹的司法精神而言,眼前的民国,几乎就是一片荒漠。而如陈其美这样的民国军政要员,对现代司法的程序和规则毫无所知,反而凭借军政实力,任意干涉司法。

3月22日,伍廷芳写给陈其美的信中,再不提姚荣泽案,而是就三权分立、审判独立、罪行法定、无罪推定等法制的基本原则一一讲来。

此信最后反问说,区区百日就要求将法律编订妥善,审判规则制定完毕,无异于天方夜谭。即便制定完毕,类似陈其美这样的军政长官对司法程序毫不以为然,“又何能实行乎?”

判决与大赦

伍廷芳与陈其美之争,显然已经不仅仅是一个案件的审理权限和审判方法的问题,而是关乎整个民国法治行进方向的问题。也就是在两人相持不下之际,伍廷芳获得了临时大总统孙中山的支持,姚荣泽案最终还是按照伍廷芳拟定的审判方案进行审理、设置法庭、安排裁判官,并以西方法律程序进行了审理。

3月23日下午,“中华民国第一案”在上海开庭,陈贻范任临时裁判所所长,丁榕、蔡寅为承审官。法庭经过23日、30日、31日三次的审判,最后判定姚荣泽死刑,“自3月31日起,在三个星期内执行”。

判决后,法庭给姚荣泽五分钟做最后陈述。姚荣泽申辩,杀死周实、阮式并非出自本意,而系受地方绅团的逼迫所为,请求减刑。

而陪审团也认为,本案发生在光复未定、秩序扰乱之际,与平静之时不同,“该犯虽罪有应得,实情尚有可原”,便决定由陪审员集体禀请大总统“恩施轻减”。此时孙中山、伍廷芳都已去职,袁世凯刚上任不久,一纸大赦令便又免除了姚荣泽的死刑。

姚荣泽的“死而复生”,令革命党人愤怒异常。他们大呼“天理何在?国法何在?”并将怨气发泄到伍廷芳身上,他们连续在报上发表文章,指责伍廷芳滥用职权、实行专制,破坏民国法制与民权。柳亚子的说法最为典型:“因为司法总长的干涉,沪军都督府便组织起混合裁判法庭来,还居然用了陪审员制度呢。”

在革命者的谩骂声里,伍廷芳结束了民国政府的职务,退居上海,从此深居观渡庐,埋头书斋,开始了长达三年的灵学研究。而民国司法,正是以姚荣泽案为起点,开始了其艰难而曲折的进程。