从军·核爆·“超国家”——丸山真男的“战败”

一

1944年4月,第58卷第4期日本《国家学会杂志》上发表了一篇题为《国家民主理论的形成》的论文,执笔者是东京帝国大学法学部担任助教授的丸山真男。就在几天前,他收到了军部发来的“赤纸”,即红色的征兵入伍通知书。据说,刚从哥伦比亚大学博士毕业的鹤见和子也在场。“日本已经束手无策,战争到此已经尘埃落定”,她话音刚落,“赤纸”就来了。彼时的东京街头,美军的B29每天都过来轰炸。接到“赤纸”后,人们已经不会高喊“我会堂堂为国尽忠”的豪言壮语,大家都明白,这时候的出征与送死无异。因此,丸山论文的结尾也附上了一段编辑部非同寻常的“说明”:

正如后记中所说,本文是作者应召之际的匆忙之作。注释部分是编辑部受其委托,一字一句根据作者的备忘录残片而追加的。虽然我们已经尽量忠实于作者的意图,但很多地方难免仍有粗糙遗漏之处。今后作者或自行更正完成本文。恳请读者谅解。

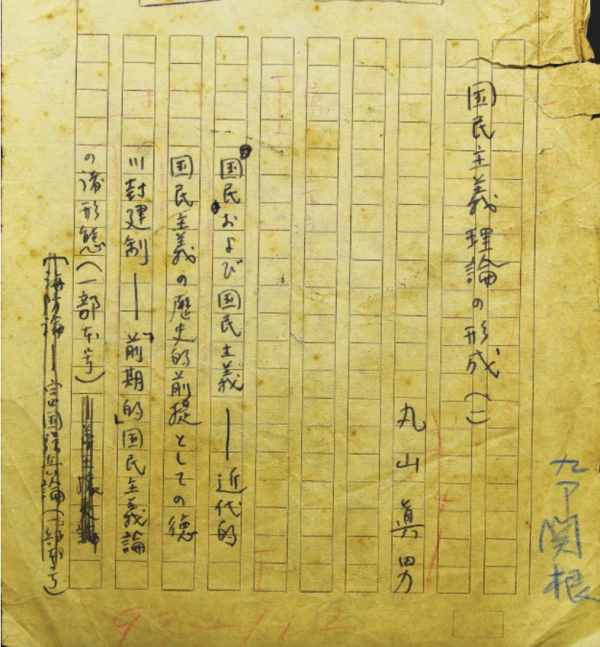

丸山真男《国家民主理论的形成》手稿

事实上,这篇论文是丸山接到“赤纸”后一周内完成的。甚至在出征当日的早上,他还在写作。搁笔后,他赶到新宿车站前,将稿件交给了同事辻清明后离开了东京。丸山说,当时的心情是“打算以此作为‘遗书 ’”。是年丸山30岁,新婚仅4个月。按照当时的规定,入伍者必须回原籍接受征兵检查后编入军队。丸山来到了其父亲丸山干治的出身地长野県埴科郡清野村接受应征,成为一名陆军二等兵。

在当时,国会议员、国家公务员、军事官员、警察以及某些技能职业者享有免除兵役的特权,作为帝大助教授(相对于现在的副教授)的丸山属于公务员编制,“叙从七位”。因此,他有机会回避征兵。然而,由于太平洋战争中日军伤亡过重,最终不得不扩大征兵范围。据说,法学部只有丸山一个人被征召入伍。即便上了前线,做为东京帝大毕业的高学历者,丸山也无需作为普通二等士兵,而是有机会成为干部候补人员。当时有规定,“拥有中学毕业以上学历者,入营三个月后接受干部候补生考试,合格后即成为一等兵。接着再根据接下来三个月的勤务成绩,分成可升军官的‘甲种干部候补生(甲干)’与可成为士官的‘乙种干部侯补生(乙干)”。然而,丸山以“当兵并非本人意愿”为由拒绝了。

二

1944年7月,丸山的连队被派遣至朝鲜半岛。坦白地说,若被送往南洋与美军作战,战死的可能性很大。而若被送至中国东北,沦为苏联俘虏的可能性也很大。朝鲜半岛是日本的殖民地,姑且偏安一隅。这算是丸山的幸运。在平壤的兵营中,丸山接受了新兵教育。据丸山回顾,其主要内容除了基础的军事训练以外,就是被教导“有义务去保养枪支和照顾老兵(给他们洗衣服或提供食物),背诵军人敕语,且不得有私人物品”。在这种恶劣的环境中,丸山不到两个月就因为营养失调而患上了脚气病,被转移到了平壤第二陆军医院。10月份,丸山的召集令被解除了。顺便提一句,后来丸山所在的朝鲜部队果真被调离至菲律宾,全员战死。

丸山对朝鲜的印象并不好。他指出,“最差劲的就是陆军志愿者训练营中彻底皇民化教育后入营的朝鲜人一等兵”。他自己就有被朝鲜老兵用军皮鞋抽打的经历。在他看来,“朝鲜人一等兵”是军队中最严苛的人。这一点,其实与纳粹军队中非德裔军人,如匈牙利人的残暴表现是非常相似的。因为“狗腿子”有在真正的主人面前表达“忠臣”的需求,所以态度往往更为极端。另一方面,丸山亲眼看到,“拉着牛车的朝鲜人在行军队伍前正想横穿过路,军队的指挥官大喝一声‘喂!’。这些朝鲜人立刻唯唯诺诺卑躬屈膝地牵着牛车避开队伍,把我们让过去。他们用一种可怕的眼神盯着我们,那种眼神令我印象深刻,无法忘却”。正因为有这种在殖民地从军的体验,丸山在战败后很早就提出了帝国日本对殖民地的责任问题。

在军营中,丸山的另外一个感受是作为一个知识精英显然与周围普通士兵格格不入。“本来报名参军的人中大学毕业者很少,连中学都没读过的一等兵,在上过大学的二等兵面前有低人一等的感觉,故而他们不厌其烦一个劲儿地欺负丸山。丸山经常被他们‘嘿,大学生’这样呼来喝去地使唤。对于他们而言,上大学已经不太可能了,学生也好,老师也罢,都一样遥不可及。他还经常受到下士官和上等兵的殴打,例如在点名时,要求不停地喊出‘朝鲜军司令官板垣征四郎阁下’,否则会受到严厉的处罚。”

战前,日本旧制中学的入学率仅7%,而帝国大学的入学率不到1%。即便是到了战后,1950年文部省与美国占领军的调查显示,能完全读懂报纸的人也只有4.4%。丸山帝大毕业后留任助教授,可谓是精英中的精英。因此,庶民出身的士兵对在军营中比自己下级,但社会上又比自己上层的士兵就有一种“表面上表示轻蔑,但内心十分恐惧”的“二重心理”,特别是对“从大学出来的士兵有双重态度”,一方面“欺负这些大学生,一方面又不断地感受到了劣等意识”。丸山认为,日本的军队中存在一种“伪民主制度”,其含义是,完全无视士兵原来的职业和地位,士兵的等级决定了他的阶层。那种英国式的,贵族是军官,平民是士兵的制度是不存在的。在普通的社会生活中,丸山根本没有机会与这些普罗大众接触,更不用说被他们欺辱。但是,在“举国皆兵”的征兵制原则下组织起来的陆军中,有一种“一君万民的意识形态”,表面上看是非常平等的,“在日本所有社会团体中是最民主的……有国民基础的……是国民军队”,“一进入军营,不论‘地方’的社会地位或者家系(除皇族以外),华族的公子或者贵族的上等兵都会被抽嘴巴子”。但实际上,“这种伪民主制度是对社会阶级差异不满的麻醉剂”。当然,丸山这种陆军“民主(平等)主义”的神话最近被高田里恵子、福间良明等人的实证性研究所否认。例如,加藤洋子指出,与其说是陆军的征兵制是“民主”,不如说是“不幸的均沾”。

战后,丸山进一步分析了军队在近代日本的特殊地位。小学四年制义务教育结束后,对于那些普通的农村人口而言,他们没有机会接触近代化都市。然而,通过征兵制,他们可以在全国甚至海外殖民地进行调动,接触到都市文化与先进的技术。再加上“伪民主制度”,民众对军队普遍抱有好感。这一点与日本的警察制度完全不一样。“警察制度是官僚制度的尖端,没有国民基础。军队的毛细血管蔓延至底层社会的角角落落,不论多么偏僻的乡村都兵队的存在。”特别是甲午(日清)、日俄战争的胜利提高了军队的威信,给民众一种保护者的错觉。丸山小时候在大阪生活时就亲眼看到,在十字路口,军队闯红灯与警察发生冲突时,民众非常支持军队而反感警察。当然,这是陆军的特征。“海军是志愿兵制,有一种贵族的构成,比较精英范……比较自由主义但不是很民主。”

三

1945年3月,丸山被“临时征召”再次入伍,在广岛市宇品的陆军船舶部接受密码学教育后,被分配到了陆军部船舶司令部。在这里,他迎来了战败以及核爆。

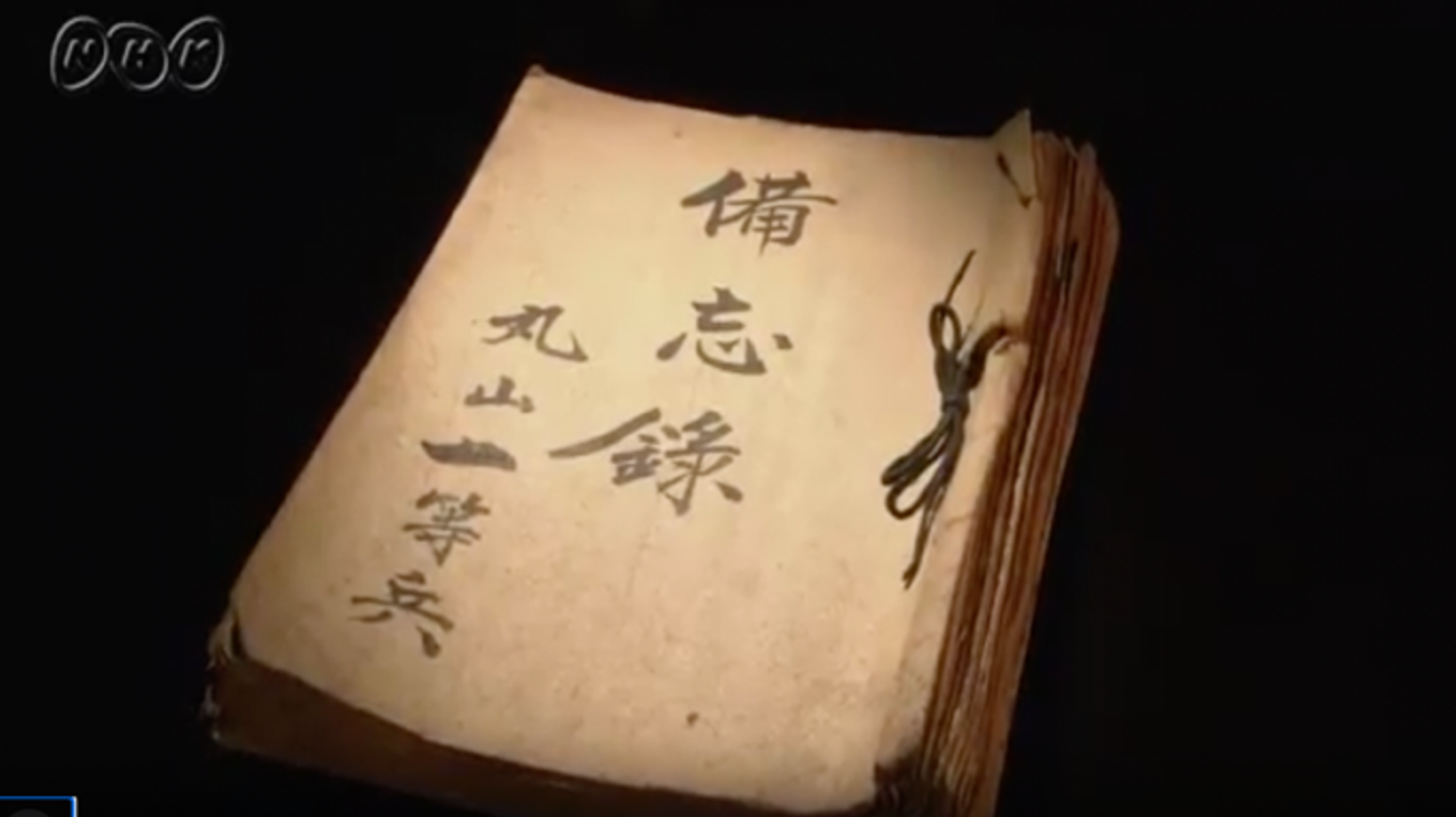

丸山在陆军船舶司令部撰写的备忘录

陆军船舶司令部设置于1940年,负责管理陆军全部船舶运输。战争末期,由于日本已经失去了制海权,其主要任务已改为了保证补给。船舶管理是需要国际情报的,因此对士兵有知识上的要求。丸山发现,这里“几乎只有将校和下士官,在兵队中没有初年兵”。因此,“船舶司令部有点像陆军中的海军”。而司令部远离战斗一线,有一种官僚主义的性格,“司令部其实就是普通的官厅,里面还有很多女性在工作”。丸山回忆其工作内容是,“情报班的船舶情报是每周以油印形式出版一次,我干点打杂的活。比如,有情报来源称东经几度几分、北纬几度几分出现了潜水艇,我就在地图上找到此处,标上记号。一天天地过完后,地图上就全黑了。潜水艇已经包围了日本沿岸。我的工作就是标记好这些地点,和每周写国际情报。就是每周将短波电台放送和日本当时的同盟通信的新闻内容编辑成报告提交上去。听上去好像还不错,但实际上也要去挑粪尿桶,挖壕沟。我在写报告写得正入神的时候,外面就会传来‘快出来干活’、‘快出来干活’的叫唤声。我就必须马上飞出去干活。但即便如此,从肉体上说,也比朝鲜时代要轻松一点”。

1969年8月,林立雄采访丸山真男关于核爆的体验。

事实上,在司令部的约束也比朝鲜时代少很多。丸山甚至还携带了一本“盗版”英语书,H.Carr的Conditions of Peace。即便在学校里,这也被视为是“危险的书籍”。来广岛3个月后,丸山升为一等兵。由于丸山能接触到海外情报,他7月就在报纸上读到了联合国军发出的《波茨坦宣言》及其对日本政府的投降劝告书,“战后日本必须致力于言论、宗教、思想的自由以及尊重基本人权”。丸山读到此处感觉“心中一颤,热血澎湃”,“宛如一股清爽的风吹过我的脑海”。在监听美军短波广播时他听到“基本人权”这个词时,“觉得就像邂逅初恋情人一样激动无比”。大多数人都已经明白,战败是迟早的事了。他的导师南原繁在东京帝国大学已经开始劝说政府高层接受《波茨坦宣言》了。

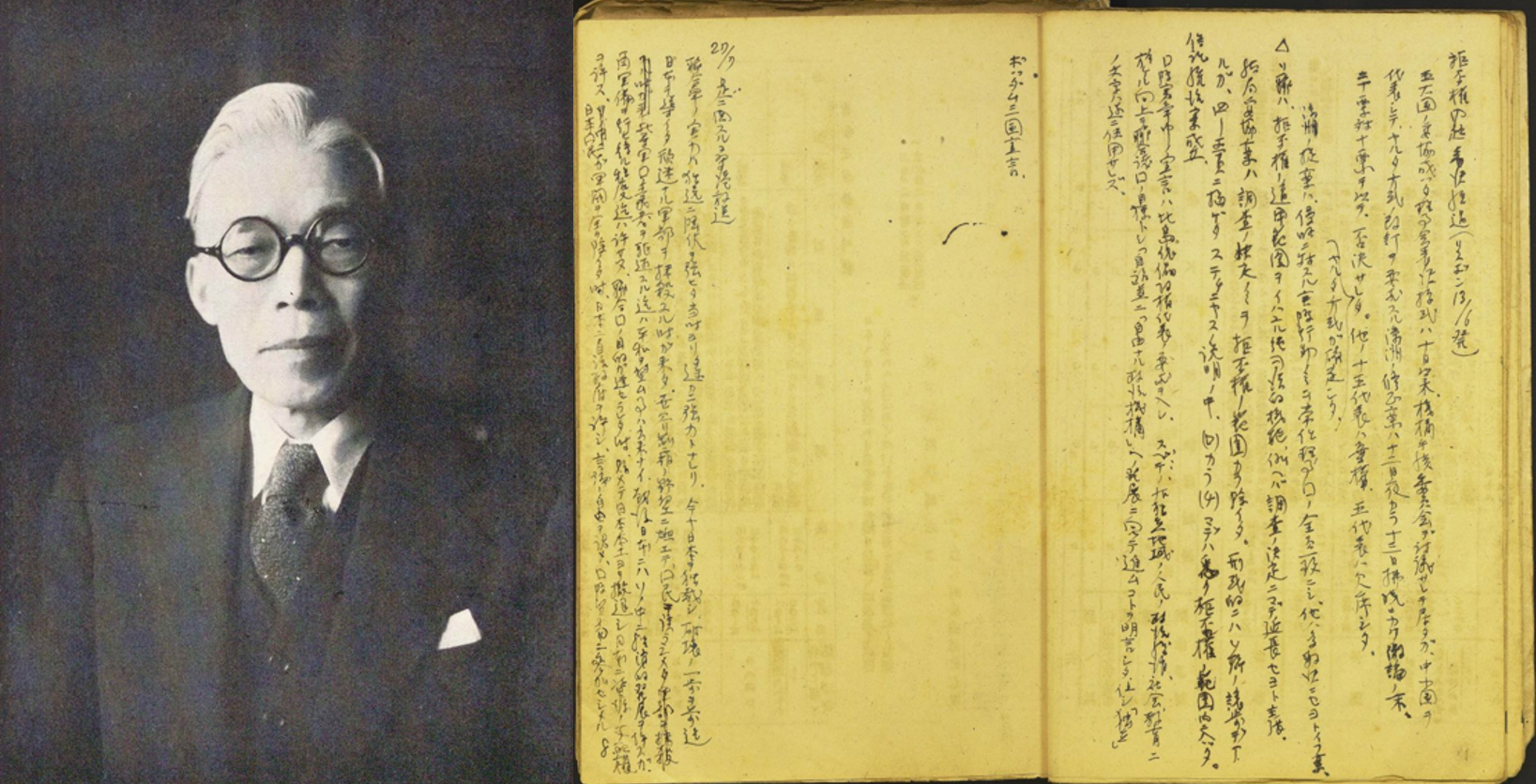

南原繁;丸山《备忘录》中记载的《波茨坦宣言》

然而,就在这种平静的等待中,丸山终于迎来了宿命般的广岛8月6日。那天早晨,丸山如往常一样在司令部广场列队举行早会,此地仅距爆炸中心往南仅四公里远。1969年,记者林立雄的采访丸山后,有如下描述:

在司令部前的广场上,从早上八点开始点名,举行早会。丸山一等兵们面朝建筑物列队,听参谋的讲话。突然,天空划过一道令人目眩的闪光。据说,丸山还记得参谋的军帽一下子浮到了斜上方。队伍被打乱了,士兵们纷纷跳进了壕沟。丸山一等兵不知所措,最后一个跳进壕沟。他满身是土,从壕沟里爬出来才发现,塔状司令部的建筑物背后慢慢地升起蘑菇云,缓缓打开。……司令部前的广场上挤满了避难的市民。半裸的年轻女性裹着毛毯,目光呆滞。阳光照射在黏糊糊的背上。广场上的呻吟声还残留在耳边。……丸山教授喃喃自语,以后看来,会觉得“活着真好”。那个司令部高高的建筑物挡住了核爆的直射和猛烈的爆炸风。

曾位于日本广岛的陆军船舶司令部的高塔,它替丸山挡住了核爆的直射和猛烈的爆炸风。

船舶司令部的高塔救了丸山的命。三天后,丸山陪同班长酒井四郎中尉一起去核爆中心视察。他看到“尸体像一条条金枪鱼一样摆在路边”。尽管丸山的“被爆”体验很有名——其巨著《现代政治思想与行动》英文版封页上就写了——但他本人很少主动提及,也没有领取过被爆受害者的补贴。“我谈过战争,但没有论及过原爆。我见闻过躺在司令部前面的尸体和凄惨的哀鸣。尽管如此,这件事或许只被我放入了头脑里,或者收进了潜意识中,连我自己也不明白为什么会是这样。总之,直到比基尼岛发生核辐射之前,我都没有对原爆进行过深入的思考。 这是我需要做出的一个忏悔。”

丸山解释了原因,“总而言之,那时已乱成一片,先是苏联参战,接着就是八月十五日了。还有就是武器引渡等一个个大事件纷至沓来,忙得昏天黑地。正因为如此,我在忏悔,自己为什么没有对原爆的意义做过一些更深入的思考呢?当然有各种各样的原因,但其中之一,仍是与原爆同时到来的日本败降、美军登陆以及日本今后该怎么办等一系列大事有关,正因为这些大事都集中在了一起,我的注意力,也就被这些事情给彻底分散掉了。……还有一个重要原因,就是这之后第三天,我接到了一封电报,上面写着:‘母亲病故葬礼已妥善料理’。(母亲的忌日为十五日)一瞬间,我那点战后的喜悦,竟被一吹而散!因为这意味着,我即使回到东京,也不可能再见到母亲了,真是名副其实的死别啊。现在想起来,带着这份悲伤,我自然也无暇去更多考虑原爆问题本身了”。或许,母亲死于“八・一五”是丸山“战败”体验中最沉重的事情。他一个人偷偷地跑到了船舶司令部内部的武道场哭泣。据弟弟丸山邦男回顾,母亲在死前的两周开始,就把家里的紧张的配给食物分给了有可能活下去的成员。在死前几天,母亲留下了辞世歌咏,“孩儿随招而去,母亲不忍暗暗想念神伤,实乃不忠”,仍然是挂念丸山的话。

四

有学者指出,丸山一直致力于将“关东大地震,战争时期对学问、思想的压制,军队生活”等内容思想化,但核爆体验被他忽略了。然而,事实上,丸山并非对核爆漠不关心,“战争的惨祸并非是单纯的一页。如果战争的惨祸真的就是单纯的一页,那么,今天就不会还有新的原爆症患者的出现,也就不会有长期的患者以至于二代被爆者今天仍会死于白血病的现实。战争虽然结束于二十四年前,但这一‘现实’却直到今天仍然持续着。对东京而言,战争惨祸已成为过去,但在广岛,却每天都在发生,也每天都在被原爆。”在晚年,丸山患有肝癌,命不久矣,他仍然挂念这些核爆的受害者。他留下遗言,“坚决不收取奠仪。如果真有那种钱,就捐给核爆受害者或推动制定核爆受害者法的运动”。

核爆后第三天,丸山站在山口町附近

8月15日正午,天皇通过“玉音放送”公开表示接受《波茨坦宣言》。但是广播里昭和天皇抑扬顿挫的语调以及难解的汉文辞令让民众很费解。随后是广播员的解说才让国民明白是正式接受战败的意思。有些报纸还很不寻常地在下午配送临时“晨刊”传达战败的通知。当时,丸山正在船舶司令部内,由于信号不好根本没有听清楚。后来他是通过广岛市宇品町的广播才知道日本无条件投降,顿时感到“终于得救了”,有一种“身不由己想要伸个懒腰松口气的感觉”,“完全没有痛切地把日本的战败作为自己的事而伤心不已的感觉”。翌日,他见到一位与他关系很好的上等兵还开玩笑说:“不得不做出悲伤的表情来,真的很痛苦啊!”。当然,听闻战败后,不论是东京还是地方的军队都分裂成“国土防卫派”和“承诏必谨派”。丸山说服包括酒井四郎中尉在内的司令部官员接受终战诏书。事实上,“国土防卫派”仅仅叫嚣了很短的时间。此后,他们就立刻忙着把军用物资搬到自己家里去了。

1945年8月14日,杜鲁门在白宫宣布日本政府接受《波茨坦宣言》

在某种意义上,丸山很早就意识到了“战败”,甚至还成功预言了苏联参战,皇室成员出任总理收拾终战,但他误判了将在日本本土进行的血腥决战。9月12日,丸山的召集令解除。战败后,帝国陆军的价值体系来了一个180度的大转换,出现了丸山以一等兵的身份向参谋谷口太郎少佐“讲学”的情况。“讲学”的主要内容是关于“九一八事变”以来的日本政治史,从8月16日开始,持续了一个星期。丸山说,“从(司令部)的楼里出来,待遇突然变好了。就在此期间,军官和下士官来参谋那里想要报告什么,但被拒绝了。‘不行,现在是丸山老师的课’。他们一看是一等兵(丸山),露出吃惊的表情”。据说,这种情况在身处洞庭湖岸边的岳阳市迎来战败的中国文学研究者竹内好那里也有发生。彼时,他还是独立混成旅团司令部报道班的一等兵。战争期间殴打他的将校在8月15日后也开始毕恭毕敬地问他何谓“民主主义”。

五

9月14日,丸山复员,但他在广岛呆到9月中下旬才离开。11月24日下午1点,丸山参加了“绿会”(东京大学法学部教师、学生恳亲会组织)主办的“复员学生欢迎会”。丸山的导师南原繁作为绿会会长(法学部部长)首先致辞。会上,头发乱蓬蓬的丸山也做了演讲。他首先说道:“如你们所见,我虽然是复员士兵,但我没有像你们一样成为一名波茨坦少尉,我是一名波茨坦一等兵(6月才成为一等兵)。在金字塔式的军队身份社会等级,这种特殊的价值体系中,我很好地体验了被欺辱被霸凌的感受。”然后引用了《陆军内务令》等,谈到日本军队的前近代性。比丸山年轻9岁、后来进入丸山门下学习的政治学者福田欢一也在现场。他回顾道,当时很多学生的家已经被烧毁了,家里陷入贫困。他们都是穿着海陆军军装直接参加绿会。从这些服装可以分辨,很多学生其实是军官。而丸山仍然是“一等兵”。据说,战败后一段时间里,丸山一直与四户人家居住在一间房子里。

从左往右,南原繁、福田欢一、丸山真男

事实上,这次演讲为丸山几个月后在《世界》上发表《超国家主义的逻辑和心理》做了准备,其内容正是源自丸山的从军体验。丸山写道,“经历过军队内务生活的人都会体察到这类事例,在他们那里,权力的行使并非基于心理上强烈的自我意识,而是基于与国家权力的一体化。因此,当他们失去了对权威的倚仗,返回到具体的个人时,他们竟是那么脆弱、那么令人悲哀!所以,在对战犯的审判中,土屋脸色煞白,古岛当众号泣,而赫尔曼・戈林的表现却是哄笑。关押在巢鸭监狱里的赫赫有名的战犯中,又有几个能表现出后者那种傲然不逊的态度来呢?”在丸山看来,“军阀”并不是纳粹式的“独裁者”,因为“独裁者”是拥有自由主体的。而在日本,由于“缺乏那种自由的主体意识,于各自的良心中又不制约自己的行动,只听任上一级(即距绝对价值更近的领导)的摆布,便出现了这种现象:独裁观念难以形成,取而代之的是靠转嫁压抑来保持精神上的平衡,这种压抑自上而下依次转嫁,愈演愈烈,构成一个维持整体平衡的体系”。

处于这个军队等级制度下最底层的一般士兵的残暴也不难解释了。“我们不能视而不见的惨痛的事实是,在这次战争中,日军在中国、菲律宾的残暴行为,直接下手的都是一般士兵。其责任所在姑且不论,在国内他们可都是‘卑贱’的人民,而在军队里,即便是二等兵,一旦奔赴战场,就作为皇军与绝对价值保持了联系,处于一种无比优越的地位。这些在军营或市民生活中无处转嫁压抑的人们,一旦处于优越地位上,其重压就会一举迸发,仿佛为某种爆发性的冲动所驱使一般。这本不足为奇,他们的野蛮行径不正是这种乱舞下一个可悲的纪念碑吗?”

丸山论文独特的文风与研究视角引发了社会各界的强烈反响,其创造的概念“无责任体系”与“压迫转移”等等引发了广泛的共鸣。按照大江健三郎说法,是“丸山给了我们一种共同的语言”。然而,这种心理的感觉绝不会是从理论学习中得来的。如果丸山没有实际的从军体验,恐怕“超国家”的真实状态也只能是悬浮在他的想象之中吧。正如伊东祐吏指出的一样,战前原本对“近代”抱有怀疑的丸山,正是通过从军体验开始转向了“近代不彻底”的论述以及其建构“国民国家”的努力。战前的日本,作为“超国家”被丸山彻底地否定了。