翻越驼峰后,我的译员生活

来源:历史黄金岛

一

1944年,抗战进入极其艰苦的阶段。当时,我们是应届大学毕业生,正在准备毕业论文。

西南联大校长梅贻琦,教授吴泽霖,奉命来遵义浙大动员同学们应征译员。于是,我们立即响应号召。应号的学生分批乘拉木炭的汽车,到昆明译训班报到接受培训。

经短期培训后,即飞越驼峰参加中国驻印军转战缅甸北部,打通中印公路,铺设输油管。

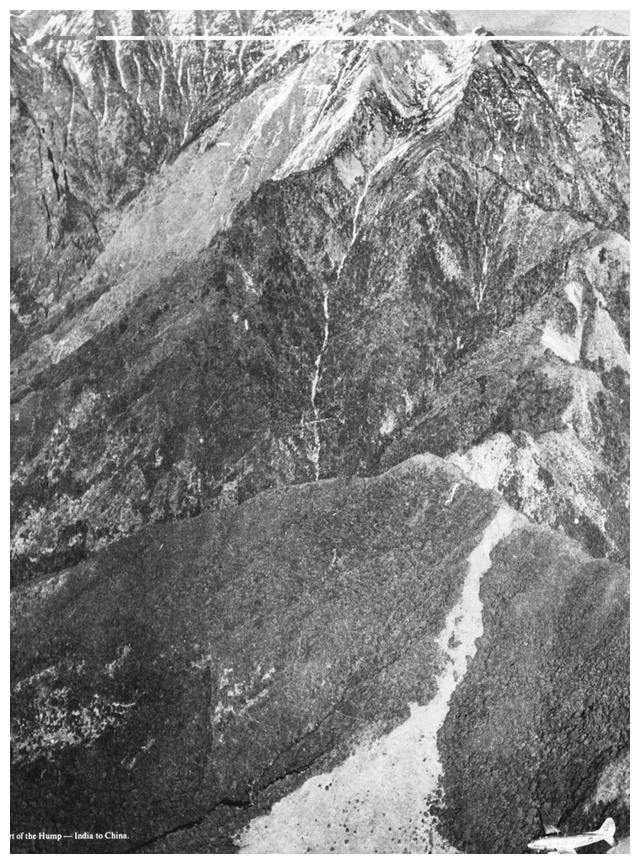

驼峰航线的由来,是因为印度阿萨姆邦汀江机场,海拔仅200米,国内昆明巫家坝机场海拔差不多2000米,而成都附近机场海拔又为300米,所以这条航线的中间很高,两头却很低,类似驼峰,因此得名。

驼峰航线沿途地段,山高谷深,人迹罕至,气候恶劣加之日军飞机途中堵截,所以屡屡失事。

二战结束半个多世纪后,仍不时在川、滇、藏边陲深山中,发现失事飞机残骸及飞行人员遗骨。

据统计,从1942年到1945年援华空运中,损失飞机468架,牺牲和失踪飞行人员1579人,完成战争物资输送65万吨。

我们译员在昆明上飞机时,每人身上都背上降落伞。我们乘的飞机是美国C-47型运输机。机舱两边设有折叠凳,大家分坐两排,心中既兴奋又害怕。

上机前,美军教官跟我们讲解跳伞的要领。首先,下跳时,不可一离机舱,一、二、三便把伞拉开。而要从容地看飞行讯号,Onethousand、twothousand、Threethousand,后才用右手拉开降落伞。其次,人快落地前,左手须护住生殖器,两腿并拢,以策安全。

在飞到途中,飞机红色警灯忽然亮了,代表出现了飞行危机,吓得一位有心脏病的译员,昏晕过去。幸好,最后大家平安到达力多汀江机场。

穿越驼峰时,飞行高度近一万米,而汀江机场海拔仅200米,海拔高差很大,因而气压相差也很大。

我们乘的是货机,设备不全,驾驶员没有考虑这班学生的承受能力,当作运货一样迅速降落。一下飞机,每人耳朵感到剧痛,大家一下子全成了聋子,到一、二小时后听力才恢复正常。

飞越驼峰的滋味,终生难忘。随后我们乘坐卡车,驶过印度田野,路上见到印度人,各个翘起大拇指,友善地向我们高呼DinHou。我们也用“顶好”作回应。接着,我们住进了营地帐篷,等候分配工作。

二

抗日战争后期,国民党部队的士兵,都是拉来的“壮丁”。军中卫生条件差,营养不足。因而壮丁都变成瘦丁、病丁,身上长了虱子,生了疥疮。

从国内运来的士兵,到汀江机场一下飞机,全被剃成光头,光着身子进淋浴室,进行彻底冲洗干净,接着到医务室擦药。

部队给每人都发了全新军装。将国内穿来的衣服、鞋帽及什物,统统烧毁。机场旁几堆熊熊烈火,把许多污垢,病毒全部烧光。

中国士兵,在此接受了一次火的洗礼。随后,每天吃牛肉罐头,顿顿白米干饭,士兵们个个容光焕发,身强力壮,成为生龙活虎的战士。

我们配属50师工作,从汀江直飞缅北孟关。每天在机场接收空运来的部队,连日连夜工作,很快便完成任务。

当时五十师的任务是:一、保卫新平洋机场及作战物资;二、警戒孟关侧翼,防日军侵扰;三、准备攻打缅北重镇密支那。

孟关是缅北胡康河谷的一个村镇,我们到达时,硝烟还未散尽,稀稀拉拉的几根民房柱头上仍冒着余烟,新挖开的简易公路两侧,还可见到敌军尸骨。

大量小车,卡车的残骸堆在公路旁边,绵延几百米。不仅有日军遗弃的,还有当年第一次远征军兵败到此留下的,当时已无路可退,士兵只得忍痛破坏军备,其惨烈见者痛心。但敌人万万没有料到的,两年之后,中国军队又打回来。

二战期间,援华物资抵达印度加尔各答后,再经铁路运到印度西北的雷多,最后空运到昆明等地。

为了搞好中国驻印军的后勤补给,在50师的师、团、营部均派驻美军联络官,级别是上校、中校与上尉。

而我们译员系文职人员,给少校待遇称我们为少校翻译官。我们与自己部队长住在一起,而美军联络官则住在各自的帐篷里,不和我们一起生活。

团部、师部配设美军通讯小组,用无线电与后方总部联系。我军部队长的英语水平不行,所以与美军的业务联系都得通过译员。

大学生虽具有的一定的英语水平,但对军旅生活用语,军事专门术语,则知之甚少。

我们在译训班学习时间很短,没有学到多少东西。又听说某译员误将(Surrounded被围)译成(Surrendered已投降)因而遭受严惩。

所以,初走上工作岗位时,每人心中都感到不踏实。幸好我们工作环境优越,比如各种军械,军需品均有实物,译不出时,便可就近请教美军。

再则,在50师的20来位译员中,浙大同学有14人可以天天聚会,交流各人学到的新字,新词从而丰富了大家知识。不久便能顺利地展开工作。

三

当时,我军驻在缅北丛林地带,后勤补给基本上靠空投。部队所需物资通过翻译,开具清单送交美军联络组,由他们电告后勤部门,用飞机来空投场分批投下。

空投场设在林间空地,布板是白色布条约0.8米×3米,地上铺摆通讯布板符号,与空中联系。

一般情况,大米用麻袋装包,从低飞的飞机上直接抛下。罐筒食品,则用白布降落伞空投,而各种军械弹药系分别用彩色尼龙降落伞系着空投,以策安全。

这些降落伞只使用一次并不回收。有人便拿来做衬衣或者被面。装炮弹的厚帆布袋,很适合制作成旅行袋。

我们的翻译工作,有时也会出现差错。比如,有一次,申请空投补给,本来要的是手榴弹,却投下几十箱枪榴弹,一直找不到哪一个环节出了错误。这批枪榴弹,在部队转移时又带不走,只得丢弃了事。

一般说来,译员与联络官相处,均比较融洽。一来,大家身处前线,生命安全,须彼此照顾;二则译员知识水平较高,而军阶又是少校。我们与军阶较低的美军官兵交谈时,他们要说:YesSir。表示对译员的尊重。

我们聊天时候问,联络官们战后愿干什么?很多都说愿来中国做生意。

我们对美国的一些俚语、专用语、缩写语等,如不了解,求教联络官们,他们都会乐意告诉我们。

译员除了完成部队补给任务的译述外,有时也参与军事情报的译述工作。我们需要告诉部队领导,有关日军兵力分布情况,军用(英文)地图的阅读,航拍地图的识别等。

美军在前线享受很好的文化生活,经常有小飞机送来书报、邮件。因考虑到军人流动性大,为了便于携带,许多大本头名著,均改出袖珍版或者缩小本(Ponyedition)。

从桥牌打法到英国雪莱的诗集,时代(Time),生活(Life)等杂志应有尽有各种车辆,作业机械均备有精美的说明书。我们利用译员的特殊身份,可常向他们借阅或索取。

四

中国驻印军第五十师,大部分时间战斗在丛林中。这一带,漫山遍野生长着参天大树,树叶有脸盆那样大,藤蔓、灌木遮天蔽日,人迹罕见。

暖湿的印度洋气流向北吹来,遇高山阻挡,产生滂沱大雨,所以这里成为世界上雨量最多地区。这里没有房屋,也无法修建营房。

每人都有一把砍刀,行军时用来披荆斩棘,开辟道路。休息时,则用来砍柴、劈树、搭建住蓬雨布树叶当屋盖,柴棒杂草作床铺。幸好每个译员都配有一个勤务兵,帮我们解决住处问题。

我们的军服是英式的,穿长袖军衣,长裤、脚上穿羊毛厚袜,半高筒皮鞋,呢子绑腿头戴钢盔,在亚热带地区,这副穿着,真够有得受的。

因为雨水多了,各种昆虫大量滋生,蚊虫、飞蛾扑面而来,哨兵站岗,必须戴上防蚊头罩。

联络官办公处,不得不用蚊帐圈起。每人裸露部位,均须擦上防蚊油,每人每天都要服用药片,预防疟疾。

密支那在伊洛瓦底江旁与我们云南邻接,是缅北重镇。攻取前,各支部队,先在地图上标定出击路线,靠指南针定方向。

我们边开路,边搜索前进,出敌不意,突然出现在敌人飞机场旁。当时,日军正在吃午饭,丢下饭碗,匆匆抵抗但已来不及了。

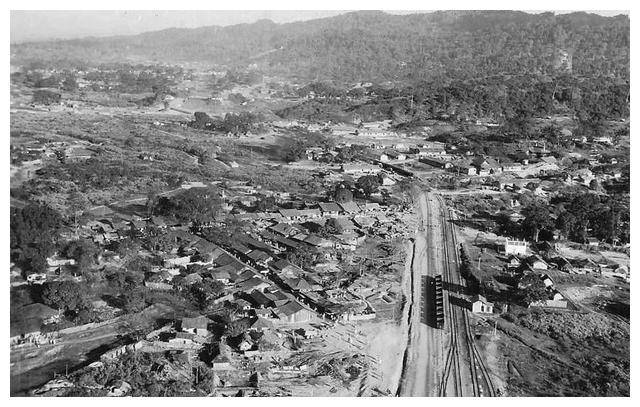

我军很快占领了整个密支那机场,并迅速进攻火车站,企图一鼓作气渡江占领密支那城。不料在攻打火车站前,我们通过一片开阔地时,暴露了目标。

因而敌人得知我们虚实,日军即坚守车站,并伺机反扑,使我们攻势受挫,只得退守飞机场待援。幸好盟军有滑翔机,大量吉普车等军用物资及时到达,随后通过飞机,运来了增援部队,巩固机场防务,并准备再次发起攻势。

我军每天派出搜索部队,均遭敌人狙击很少生还。虽然用炮轰、飞机炸,机枪扫射,日军阵地的树木都被打光,地土打翻转来,但仍不能突破敌人防线。打得异常艰苦。

这样连续打了近三个月,敌人损失惨重,遂率小股残兵败将逃离密支那。此役我方死伤近万人,付出很大代价。

战后查看敌人阵地,得知敌人竟然以挖通的大树根部做掩体。由于这一带雨水充沛,树根均分布在地表,而没有深入地层的主根,加之被大树保护很难被破坏,所以树下适于挖掩体。

另一方面,伊洛瓦底江河堤很宽很厚,在河堤中挖掩体又隐蔽又安全。有些零星掩体,则在日军进入后外边全被封死,不露痕迹。

我们很难发现。而从掩体往外看,却一目了然。战地雨水很多,敌军下半身全泡在水中,虽已下体浸烂,仍负隅顽抗,被俘时已奄奄一息,惨不忍睹。

五

日军败逃密支那,退守缅北又一重镇八莫。据情报敌人已将轻型坦克埋入地中,成为暗堡,欲据以死守。

我们吸取密支那一战的教训,改用钢铁战术。集中飞机大炮,对八莫进行猛烈轰炸,使日军无处藏身,因而八莫之战,我军牺牲就少多了。

为了截断敌军退路,50师奉命沿密支那到曼德勒铁路南下。

我们乘坐用吉普车拉动的火车车厢出发,我发现吉普的轮距,与火车铁轨轨距被设计成一样,非常方便。我心想,真是感谢制造吉普车的设计人员,想得周到,免去了我们跋涉之苦。

车到卡沙,我们渡过伊洛瓦底江,翻过包德温矿区,直插西保,该地处八莫到曼德勒公路中间,可以阻止日军南逃。

大约下午4点,我们到达西保团部住进一幢破烂的民房。当晚,我与罗团副并排睡在地铺上。心想睡个好觉,以解多日行军的疲劳。

不料到了半夜,突然全区枪声大作,见闪光弹在空中乱飞。罗团副见有情况,急忙起身查看。我们刚刚坐起,还未离开地铺。

一颗流弹飞来,打中罗团副后脑部分脑汁流出,经及时抢救,保住性命,却留下残疾。那粒子弹离我只有二、三十厘米,幸免遇于难。

事后查明,有三辆日军坦克,躲藏在西保,来不及逃走。我们扎营时,疏于搜索,竟未发现这一敌情。半夜人静,敌人企图逃走。遂引发枪战,我们及时用反坦克火箭筒,将其全部击毁。

在丛林中工作半年多,有机会去印度加尔各答休假。乘火车到高哈蒂,再乘轮船达加尔各答。回程则从该城直飞缅北前线,假期约半月。

在缅北丛林中,见不到老百姓,没有商店,买不到生活用品。

在国外,我每月可以领到150印度卢比的津贴,有钱无处使。如今有机会到大城市,大家都想买点东西,于是翻译官便成了采购员。

一到加成,住进百老汇大饭店,我生平第一次坐上电梯,感到很新鲜,给开电梯的服务员一次小费就是一卢比,相当于一个美元。服务员连声道谢,以为见到什么阔老。

住处饮食条件也不错,每天用餐五次令人应接不暇。走到大街上,看到岗亭上的交通警察,胸前背后各绑着一块木牌,上写STOP(停)。那时还没有红绿灯指挥交通,警察需要转动身子来指挥车辆行人。

印度的公共汽车都是双层的,但车内上下层不通,要到车站才有高架站台,供乘客上下。

最奇怪的是有不少牛在大街上漫步,却无人干涉。事后才知道印度教徒把牛看成神牛,谁也不敢得罪它。

关于采购任务,我完成得不错,买了手表、戒子、衣料钢笔等。买到的派克钢笔,在笔杆上镶有一颗白点子,代表“LifeTime”,可以终生保用,显然这是一种生意经。

我们乘坐的火车是双轨路线,但客车的各节车厢却不相通。

我在阿萨姆邦看到,茶园的规模很大,火车岔道都铺进了茶场。显然印度茶叶在国际市场上,是我国的强劲竞争对手,很值得注意。

在铁路沿线的输电线上,见到许多小鸟竟在线上做巢,密密麻麻地挂在电线上,使电线不堪重负,一直没办法清除。

有一次我见过报纸里说,用鸡毛、鸡血粘在电杆上,可除鸟害。为此我曾写信给印度使馆,向他们介绍这个方法,曾因而受到批评。

六

随着日军向南节节败退,中印公路修建工程,接着大规模展开。

美国派来一个黑人工兵团,进行机械筑路。公路从印度雷多开始,跨越印缅边境的高山,中国人称之为野人山,到缅北胡康河谷。

这一带原始森林密布,水网交叉又值雨季,所以工程至为艰巨。我们有机会见到施工情况,工兵们先用机锯将大树锯倒,接着用推土机将树桩拔起。

因长年雨水多,大树没有主根,所以容易挖起树桩,并把大树一并推向两边。

逼得在路面上再铺上厚木板,车辆才能通过。当我们见到丛林中出现笔直宽广的大路时,感到无比激动。

在修筑公路同时,输油管道、加油站也配套建成,均采取机械施工。最后,油管通到昆明,群众见到石油哗哗流出时,莫不欢欣雀跃,情景十分动人。

这条从印度缅甸到达中国的公路,为了纪念史迪威将军的功绩,取名为史迪威公路。

配合驼峰航线,将大量援华军用物资输进我国。但因修成不久,日军无条件投降。美军与我军均复员回国,公路无人管理,加以缅北自然条件过于恶劣,维护困难。

胜利后,海路畅通,因而这条公路的经济价值减少。而这个耗资巨大的工程,不久便废弃了,实为可惜。

第五十师原在滇西云南驿整训,属中国远征军,原准备强渡怒江,越高黎贡山,与缅北我军夹击密支那日军。出国时士兵只配备中正式步枪,又称汉阳造。

后来,补充装备轻重机枪,如迫击炮,81迫击炮及105山炮。为了适合丛林作战,又配发汤姆式冲锋枪、卡宾枪,反坦克武器有平射炮、火箭筒、枪榴弹。

据说,火箭筒在二战时,属秘密武器。射击时用干电池点火。我有幸去射过一次,感到没有后座力。

有一次战役中,我们为了消灭暗堡中敌人,使用了火焰喷射器。虽然部队有防化连编制,但我从未见过化学武器。

营长配备有手枪,有吉普车。部队还有战马及驮运山炮的非洲大骡子,有两人座的双翼小飞机,可以在公路上起降,有时用来通讯指挥作战或运送伤员。平时这种飞机只供联络官使用。有的译员也去坐过。

通信器材除SCR-284收发报话机外,还有步话机,每人发给弯头电筒供夜间通信。

部队给养,仍以大米为主,行军时发干粮。天天吃牛肉罐筒,及洋芋,胡萝卜合煮的燉菜罐筒。

大家想吃点新鲜蔬菜,因而部队曾用飞机运来南瓜。有时也供应腊肉罐筒、蛋粉、牛奶粉、香烟。校级以上官员加发水果、果汁、果酱等罐筒,营养是足够的,只是不合国人口味。

部队文化生活很差,根本见不到国内报刊书籍。我们曾在一处地方,见到过日军败退后留下的一台手摇留声机和大量唱片。

除日本歌唱片外,我们发现一张LightCavalry(轻骑兵)和一张SpringGreeting(春的礼赞)虽已有些破损,仍视作珍宝,不停地重复播放,算是打了一次音乐牙祭。

政府派来一个歌舞队向我们作慰问演出,其中节目有红旗舞、插秧舞,还有朱大嫂送鸡蛋等,大家看了非常高兴。

七

由于日军的破坏及美机轰炸,所有铁路,公路都被破坏。几乎见不到民房,老百姓为了逃避战乱,纷纷躲进丛林中。一部分牛车载着全家老少及仅存的一点家财,逃来逃去,无处安身。

我们进到一些小城镇,远看许多盖着瓦楞铁的房子,很不错。但走进室内,抬头一望看到屋顶全是枪弹孔,无法住人。

缅甸盛产大米一年本可收二熟、三熟,而今稻田里却长满野草。

行军路过包德温银锌矿区,只见断壁残垣。许多大型机床,只剩下破烂的铸铁床身。

我们曾驱车到曼德勒,这座昔日辉煌的皇城,仅存一片瓦砾,留有几尊铸铁大炮筒供人凭吊。

日军在缅甸滥发军用票,搜刮民财,败走后,军用票全成废纸,遗弃满地,老百姓遭了殃。

日军败退后,丛林中留下不少营篷,地上撒满御簪、护身符和一些穿和服的日本妇女相片。使人想起:“可怜无定河边骨,尤是深闺梦里人。“

我们曾见到下身被水泡烂的俘虏,见到被迫参军的东京专科生俘虏,日本人民亦是战争受害者。

缅甸是个多民族国家,缅人、掸族大多笃信佛教。在北部山林中,住着山头人,系克钦族却信基督教,由土邦治理,有所谓国王与王子。

战争摧毁了缅甸的宗教文化,庙宇,教堂都变成废墟。

我们看见,写在菩提树叶片上的佛经撒满一地,玉石佛像的金身残缺不全。

虽然礼拜堂没了,但缅甸的山头人仍能与我们同唱赞美诗。他们的王子,因王宫没了,就平民化了。因他懂英语,所以我们将他请来做的向导,他和我们混得很熟。

1944年杨宣诚任命我们为三级译员,工作一年后受到传令嘉奖,说明上级对我们的工作成绩给予肯定。但是抗战胜利了,便将众译员集中到昆明,不是另行安排工作,而是统统遣散。

闻讯后,大家思想很不通,都说大家没有功劳,也有苦劳。怎么现在就不管我们了。想当时,为了抗日,政府一声号召,我们积极响应。

而今一声令下,便让大家走路,实在不合情理。于是大家开会,决定集体请愿。引发了一场译员遣散风潮。

最后政府决定提高遣散费。将三级译员资遣费,改发二级译员资遣费;并答应一年后,进行留美考试,让一部分,出国留学。把遣散证上的三级改成二级加盖校正章后,一场风波总算平息了。

我们是在1945年9月,从南宁飞回昆明的,因抗日战争已经胜利,第50师的联络官离华返美了。

这批联络官的名字,现在能记得起的有Brown上校,Pasco中校,Wright少校和Anding上尉等。不过只是他们的姓,至于全名均已忘记。

与我们一起共事的译员有:浙大的王就光,钟赣飞,汤毅强,陆费锦,王瑞福,许冠仁,欧守机,李蔚如,谌贻荪,朱家干,张焕菁,严子平,赵廼骞,章臣楹;西南联大的朱荣钜,张焕杨和贵州大学的宋凯光等。而今天各一方,徒存思念。