“文人多无骨,原不足为奇” | 纪念黄万里先生

文 | 杨建邺编著

来源| 《共和国科技脊梁》

求婚受阻

1937年春天,黄万里在美国学成水利专业后回国。他乘的船从美国起锚,途经日本,在横滨停留两天。在横滨停留期间,一位文静漂亮的女学生上了船,黄万里一见这位女学生就十分倾心,主动上去与她攀谈。在交谈中黄万里得知这位女学生叫丁玉隽,系辛亥革命著名元老丁惟汾先生的掌上明珠,当时在日本东京女子医学专科学校学医,念二年级,正与同学结伴回国度假。黄万里向丁玉隽家在哪里,她告诉他在南京。黄万里说他回国后要找工作,一定会去南京的,因此希望能在南京再见到她。丁玉隽对黄万里也有好感,就把南京的住址写给了他。

黄万里去丁府拜访时,丁惟汾把女儿叫到一边问这个人是谁,女儿告诉父亲是归途中结识的朋友。父亲问是哪里的人,女儿说是上海人。丁惟汾是山东人,具有山东人那种刚直豪爽的性格,后来在上海搞革命工作时,发觉上海人歧视外地人,因此对上海人印象很不好。听女儿这么一说,他马上说:“哎呀,上海人是靠不住的,你怎么随随便便让他到家里来?”

说完亲自到客厅对黄万里说:“以后请你不要再来了。”

黄万里的父亲黄炎培是一位资深的政治人物,别看他平日不关心儿女的但是到关键时刻就会显出特有的精明。他得知儿子黄万里的大事受阻,就悄悄找到丁惟汾的秘书陈希豪先生,请他在丁惟汾面前疏通。陈希豪是丁惟汾最信任的人,与黄炎培先生也有深交,当然就满口应承下来。有一天,陈希豪领着黄万里去见了丁惟汾。丁惟汾与黄万里交谈之后,觉得这个人“挺老实”,才释然于心。

于是黄万里和丁玉隽六十多年风雨同舟患难与共的婚姻就此开始。

1937年新春伊始的黄万里丁玉隽夫妇

1957年11月27日黄万里和丁玉隽结婚20周年

1979年,“摘帽”后和夫人在清华园荷花池畔,次年2月其“右派”方才获得改正

1997年钻石婚(60周年)纪念照

《新津落水记》

黄万里回国后,一个月内有浙江大学、北洋大学、东北大学三所高校请他去教书。浙江大学校长竺可桢还亲自登门拜访和设宴款待,请他出任浙江大学水利系主任。但一生忧国忧民的黄万里的志向却在治河,到学校教书和到政府谋官,都不是他的志趣所在。他认为自己虽然学到一些理论,但是实践经验非常不足,因此想先当一个水利工程师,多做一些实际工作。于是他以自己还年轻为由,婉拒了竺校长和其他两所大学的热情邀请。那时国内共有四个留学归国的水利博士,不是做了官就是进了大学,只有黄万里一个人自愿长期在野外从事水利测量和设计施工。

“专家下乡”在今天也许是司空见惯的事情,可是在20世纪30年代的中国,一个留美博士成天扛着测杆、仪器,带着行囊、干粮,行走在崇山峻岭和蜿蜒陡峭的河谷里,吃冷饭、睡野地,与蛇蝎为伴、和蚊蝇共舞,在当时的许多人看来简直是不可思议的事情。这与在政府当官或者在大学当教授的舒适生活相差何止万里!

1935年黄万里在伊利诺伊大学

1938年的夏天,黄万里到四川雅安一带考察青衣江。这是黄万里五年野外作业中最为惊心动魄的一次。他晚年写的一篇《新津落水记》,记述了这次极为艰险的经历。

这年的夏天,黄万里奉命往四川天全县的始阳镇作水利勘察,因为吃东西时不注意竟得了痢疾,他担心这种病如果拖下去会十分危险,甚至有可能回不了成都。于是他留下五个人照常坚持工作,他自己则想办法尽快赶回成都。

有一天大雨倾盆,发生了险情。黄万里这样写道:

顺山边小路步行,沿途滑壁落石阻塞,勉力跳跃而得过。……左边防着山崩石落,右边看着溪水涨高。虽已腹泻三日,仍不得不奔向新津,到雅安时已力竭不能成行,而腹泻仍不止。

幸好他碰上一个银行的运钞票空车返回成都,黄万里才得以“以巨资获准搭闷厢车席地而坐。途中不时请求停车,泄泻,痛不堪言”。

车过岷江新津渡时要换船摆渡,旅客都得下车从一条船跳到另一条船上。这时已经精疲力竭的黄万里忍着剧烈的腹痛,拼力一跳想跳到另一条船上,但因为虚弱无力,一脚踏空掉到波涛汹涌的江水里。幸亏有一位好心的旅客把他拉上船来,才没有被汹涌的波涛卷走。

20世纪40年代的新津渡口

在当时的条件下,对长江水系的一些江河进行开拓性勘测,其危险程度可以说仅次于上战场。不仅在水流湍急、人迹罕至的悬崖峭壁处测量有危险,即使那些看似平静的河面也常常暗藏着意想不到的杀机。黄万里和同事们在川江上勘测时,就有三人丧命,其中一个是从美国康奈尔大学毕业的李凤濒硕士。

“你不是搞政治的,赶快走吧!”

1948年3月下旬,在甘肃水利局工作的黄万里从广州来到香港,想见父亲,但他的父亲已乘船经天津前往北京。在香港黄万里见到潘汉年,当时潘汉年的身份是中共驻香港代表。潘汉年让黄万里回去动员郭寄峤在西北起义,郭寄峤那时除担任甘肃省主席外,还担任国民党政府西北行辕副主任。潘汉年同时还让黄万里劝他的岳父丁惟汾先生也不要走。见过潘汉年后,黄万里即从香港返穗,飞回兰州。

黄万里回兰州后,兰州的军事形势也开始紧张了。他按潘汉年的要求与郭寄峤单独见了面,说共产党希望他起义。郭寄峤听后笑了,说:“我与朱德等人以前相识。”接着又对黄万里说:

你怎么敢回来跟我说这种话?这罪可以杀头,我因此把你抓起来,你无话可说。你不是搞政治的,赶快走吧!……你父亲已经到北平了,你已经被监视,在这里再待下去很危险。你得走,是不是叫你的家属先走?

郭寄峤(1902-1998)

4月底,黄万里就让夫人带着五个孩子搭了一架货机,先到上海姐姐家住下,那时上海还没有解放。为什么选择到上海呢?因为黄万里估计上海要先于兰州解放,解放军已经到达上海外围了。又因为他父亲黄炎培已到北京,要避开嫌疑,就让家眷先到还在国民党控制之下的上海。

事后黄万里回想起来,他参与了这次策反活动,没有成功还暴露了自己的身份,但居然安然无恙脱身,真是“天不灭曹”也!

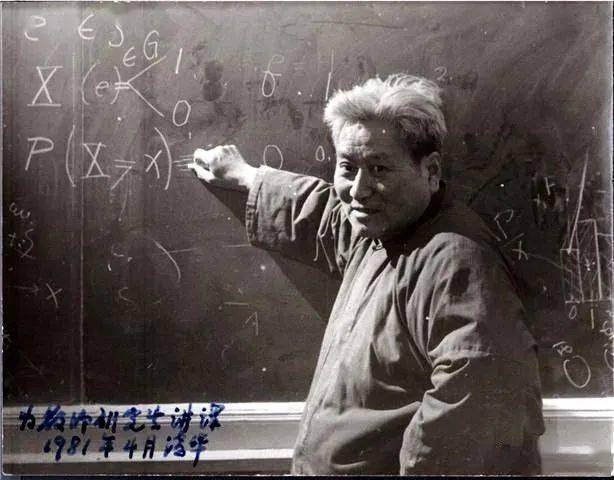

1948年黄万里在甘肃给水利工程师讲课

中年黄万里

《花丛小语》和黄万里的厄运

1957年,在国家鼓励人们向党和政府工作提意见的时候,黄万里写了小品文《花丛小语》,这是一篇与黄万里后半生命运密切相关文章。这里摘要抄录如下,读者不仅可以看一看当年的是非曲直,也可以想一想六十多年后的今天,黄万里所言是不是还有价值。

花丛小语

这还是3月里桃花含苞未放的时节,田方生编写了一章讲义,推开房门,背着手在小花园里闲步。他低着头,轻轻吟着他昨夜刚填好的词——《贺新郎·百花齐放颂》:

绿尽枝头蘖,

气怎当他、春寒料峭,雨声凄切?

记得梅花开独早,珠蕾偏曾迸裂!

盼处士,杳无消息。

桃李临风连影摆,怯轻寒、羞把嫩芽茁。

静悄悄,微言绝。

忽来司命护花节,

乘回风、拨开霾气,宇清如澈。

人世乌烟瘴气事,一霎熏销烬灭。

翻潋滟,芳香洋溢。

好鸟百花丛里舞,这当儿鼓起笙簧舌。

心自在,任翔逸。

正在边走边吟之际,脚步声惊破了他后半段词句里的意境,抬头一看,前面来了老友甄无忌。只见他满头汗如珍珠泉那样涌出,气喘不止。方生迎前一步,惊问何故?只听得他满口抱怨地嚷着:“我老远特从城里来拜访,岂知31路车只开到石油学院为止,害我徒步十里路。这条西郊公路是哪位宝贝工程师修的?”

噢!原来如此。方生未及回答,前面又有人向他招手,连忙向前迎接,一齐过来。无忌一看是贾有道,把头似点未点地招呼了一下。三人商定,泡了一壶茶,就在园里坐下。

“这公路是修得有些奇怪,在原始的土路基上不铺大碎石的路床,却直接铺柏油碎石路面。今年春雪特别多,天暖融化后路面下的积水不及宣泄,因此路面受载重后就被压碎。”方生作了技术性的解释。

“这是一个土力学的理论问题吧?还是水力学、水文学的?”有道接口就问。

“这些科学对于这类问题都有解释,但路面下须先铺上为了排水和散布载重力的路床,则是工程习惯或常识,并不一定要懂土力学才能得出这种结论。”方生这样回答。

“照你说,这是工程设计的错误。王八蛋!市政府谁管这种事的?尽说美帝政治腐败,那里要真有这样事,纳税人民就要起来叫喊,局长总工程师就当不成,市长下度竞选就有困难!我国的人民总是最好说话的。你想!沿途到处翻浆,损失多么大,交通已停止了好久,倒霉的总是人民!王八蛋!也不知该骂哪位坐大汽车的官大爷。”无忌可真动了肝火,肆无忌惮地破口大骂。

“老兄走累了,喝些茶,擦把脸吧!这些我们可以反映到上级考虑……”

……

“我想领导的本意是在激发起群众的智慧,鼓励起他们的积极性,使人尽其才,决不是只叫人听了话埋头去做。”方生说。

“尽管说得好听,目前只有歌德-但丁派学者是红的,因为只有他们能舍弃了自己认识到的真理,竭力靠拢组织,说得样样都好,才被称为政治性强。论这些学者的真实内容,则不是奴才便是棺材(官才)。你看!老蔡当年闷声不响,虔诚地学习孟德尔遗传学,一当什么所长,不免在上任以前先批判一番。等到李森科学说不大时髦,于是又发表了《我的认识的三部曲》。近来赫鲁晓夫又把李森科称道了一番,且看他又怎样说法。”无忌说。

“文人多无骨,原不足为奇,主要还是因为我国学者的政治性特别强。你看,章某原来有他自己的一套治理黄河的意见,等到三门峡计划一出来,他立刻敏捷地放弃己见,大大歌德一番,并且附和着说,’圣人出而黄河清’,从此下游河治。他竟放弃水流必然趋向挟带一定泥沙的原理,而厚颜地说黄水真会清,下游真会一下就治好,以讨好党和政府。试想,这样做,对于人民和政府究竟是有利还是有害?他的动机是爱护政府还是爱护他自己的饭碗?这些人也就是我们的党和政府最喜爱的人才。”方生也激动了。

“这方面大家渐渐地都会看清楚的,我们的党和政府是在不断地纠正缺点和错误中进步的。”有道说。

“很好!让我们先帮助政府纠正修这条马路中的错误吧。我们把意见提给区人民代表请转达罢。他们也该睡醒了呢!”无忌说。

……

黄万里文章里的话讲得可能有一些刻薄,但是一来讲的是事实,二来用心非常善意,是希望一些领导“该睡醒了”。但是,他绝对没有想到毛泽东看了他的这篇文章后,讲了几句让他非下地狱受磨难的话。黄万里后来回忆说:

那首词上、下两阕意思是转折的,稍稍懂一点诗词的人都可以看出,不知道毛泽东是怎么理解的。有一次,毛泽东遇见我父亲黄炎培,很不高兴地对他说:“你们家里也分左、中、右啊。《花丛小语》里把实行百花齐放政策后的国内形势,描绘成春寒料峭,雨声凄切,静悄悄,微言绝。这是什么话?”

20世纪50年代黄万里在清华大学寓所

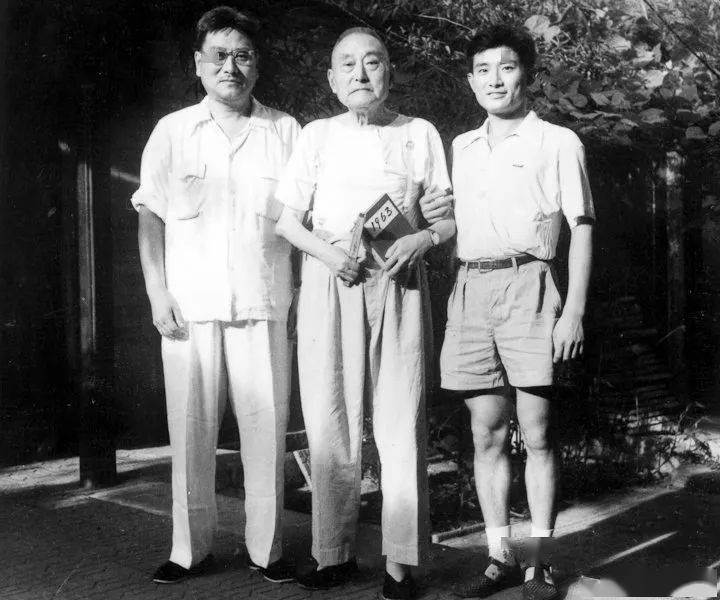

1963年,祖孙三代。左起:黄万里、黄炎培、黄观鸿

《花丛小语》是当年的一篇有代表性的右派文章,是毛泽东亲自点名批判的特大毒草。《人民日报》在发表它时采用’什么话’这个标题,就是毛泽东在批判它时用过的原话。后来这三个字就被沿用下来,成为《人民日报泄判右派文章的专栏题目。而我的右派帽子据说是毛泽东钦定的,当然逃不了。”

1957年6月9日《人民日报》第六版上,用毛泽东的原话“什么话”为栏目,发表了黄万里的《花丛小语》。接着《人民日报》连续刊登了批判黄万里的文章,黄万里一夜之间成了全国知名的大右派。

朱正先生在他的著作《1957年的夏季:从百家争鸣到两家争鸣》中,对黄万里这篇小品文写道:“这篇文章给毛泽东留下了印象。1959年庐山会议上,他还在各小组组长的会上说:’有这么一些中国人,说美国一切都好,月亮也比中国的好……黄万里的诗,总还想读的。’”这里说的“诗”,即前面所引的那首《贺新郎》。

“赤心依旧欲飞扬”

1958年,黄万里被正式定为右派,职务从二级教授降至四级。他人生始料未及的巨大磨难从此开始。

1959年,年已48岁的黄万里被下放到在密云水库劳动,这时黄万里虽是戴罪之身,但还是怀着一颗炽热的心参加劳动建设,与民工同吃、同住、同劳动。虽然年轻时他常在野外作业,身体很好,但这些年从事的是脑力劳动,干这种体力活对他来说绝对是一种挑战。1959年2月他填过几首词,记述当时的劳动生涯。

河上曲 · 记潮白河坝工

望江南三首之三,己亥年二月

河上士,但见一夫狂。

举镭如云翻土速,装车若雨逞功强。天地共低昂。

知命际,坐斥进劳场。

白首竟然成护落,赤心依旧欲飞扬。花月莫平章。

前半阕说的是工地上的劳动场面,后半阕写自己因言获罪,进场劳改,在百花齐放的时节,欲护花而被打翻在地,虽赤心不改,但也无可奈何。

在劳动的同时,他还得随时听实习学生的吆喝,随时准备回答他们询问有关技术上的问题。

当时在清华水利系的赵文源先生在后来的回忆中说:

原本受人尊敬的黄先生,变成人人必须粗慢地直呼其名的黄万里,被打入另册,应该说,遭受的打击够大的。但据我观察,黄先生的内心是平静的,没有颓唐,没有唏嘘不欢。我感到他内心有股力量,’欲为圣明除弊政’,直言获罪,内心是坦然的,有古仁人志士荣辱不惊之风。我还感到,他要观察、探索,究竟是自己有什么错呢,还是所受处分是错的。自己有错可以改正,无错就坚持真理,不计个人得失。

在密云水库劳动的日子里,妻子丁玉隽曾去工地看过他。他跟民工一起住在干打垒的半地窖里。1959年,随着寒冷日子的临近,饥饿开始严酷地向人们逼近。在水库工地上,劳动的人群更是饥饿难熬。女儿黄无满回忆:

他在密云水库不只饿得要命,还累得要命,下了班天黑乎乎的,一痛一拐地向工棚挪去。我看到他那时给我妈写的信:’我真需要哪个儿子在身边,可以扶着我走回去。’他每次回家和我妈坐到天擦黑儿了也不愿意走,几乎每次都挨到最后一刻,才被家人搀扶着往火车站走去。这样的苦日子熬到1960年,许多人都浮肿了,不敢再折腾了,爸爸和一帮难友才从水库撤了回来。

此后,黄万里负责香山附近一个水文观测站的测量,每周去一次。他大部分时间在家中赋闲,既不能教学,也不能发表文章,从一个受人尊重的教授变成了一个受人歧视的贱民。

晚年黄万里(1971年)

宿舍院里种南瓜

上世纪60年代的清华新林院,是教授们住的地方,一家一个小院,里面有一块空地,以前大都用来种花草欣赏,到了1960年,大家都备尝饥饿的滋味,许多人营养不良、身体浮肿,整个中国人民在承受着大跃进和公社化的恶果。于是这块小小的空地就成了救命的宝地,教授们都用来种一些可以吃的东西救急。黄万里一家同样如此。在1960-1961年的《耦耕词组》里,黄万里有一首《鹏鸠天·秋思》:

庚子腹饥,全家就在阶前三分地种玉米南瓜,好似红人,技限于此,然获温饱。

门外柔条弄袅姿,阶前细草舞金丝,

丁香欲恨西风早,瘦煞黄花强自支。

飞雁去,仰天思,长空清澈发晴曦。

星河渺渺行何处?天也无涯生有涯!

这组诗不仅抒写了小院农事、耕种乐趣,还隐晦地表达了对时局的看法。

1961年,黄万里夫妇在自己小院里种满瓜果

那时,黄万里一家种的瓜果不但补充自家的餐桌,还可以用来招待亲友。长子黄观鸿的同学就享用过他家的南瓜。黄万里家的亲戚筱白先生在回忆里这样写道:

到了1960年……就连我所住读的八旗子弟云集的北京101中学,学生也食不果腹,晚自习后更是饿得六神无主。有时我便骑自行车溜出校园,到临近的清华园新林院姑父家喝碗南瓜玉米面粥充饥。60年代京郊人烟稀少,101中学又建在圆明园废墟之上。月黑风高,阒无人迹,一块块坍塌的巨石和飒飒作响的高高的白杨树犹如鬼影憧憧,令人毛骨悚然。出101中学校门到清华园西门,路上唯我一人,好不恐惧。然而求食欲望战胜一切。到了清华大学西,还要登记入校,我便恶作剧地在来访簿上签上罗斯福、斯大林、丘吉尔之类名字。门房有时看也不看,只说:“小罗,你这么晚来干吗?”到黄家后我讲给姑父姑母听,万里先生笑得前仰后合,姑母则拨火煮粥,一派温馨。我至今想起那南瓜粥尚意犹未尽,而现在美国的黄家二公子二陶兄,一见南瓜就反胃。

放弃摘帽子的难得机会

当三门峡水库败象已经明显显露时,也许当局醒悟到1957年黄万里坚持三门峡水库不能上马的反对意见,实属难能可贵,因此决定给黄万里一次摘掉右派帽子的难得机会,但出乎所有人意料的是他没有利用这次机会来改善自己的处境,却利用这次机会继续向当局质疑:为什么这个国家的很多知识分子都不说真话?

据黄万里的长子黄观鸿2003年11月公布的材料,事情的经过是这样的:

1964年,我已从北大毕业一年,分配在天津大学教书。一天,校党委传达毛主席“春节座谈会讲话”。毛在会上对我祖父黄炎培说:“你儿子黄万里的诗词我看过了,写得很好,我很爱看”。我一听,喜出望外,心想这回父亲的“帽子”摘定了。我从天津赶回北京,告诉父亲这个“好消息”。父亲说:“事情不是你想的那样。是上边通过你大大(祖父)要我写个检讨,交上去”。这本是父亲“摘帽”的大好机会,他却赋诗赋词上书毛泽东,说三门峡问题其实并没有什么高深学问,而在1957年三门峡七千人会上,除了他之外无人敢讲真活。请问:“国家养士多年,这是为什么?”

不难想象,这样一种口气和想法怎么能改善黄万里的处境。黄万里不是傻子,他知道他不摘帽子的代价有多大。他的一家人,尤其是儿女因为他的右派帽子在上学和就业上受到很大影响,但是,为了真理,他就是不肯低下他那高傲的头!这样的知识分子,在那个不堪回首的年代真是少而又少的“稀有元素”啊!

2013年,西南交通大学举行黄万里先生塑像揭幕仪式