“畜生没有民族,畜生就是畜生”

种族清洗、暴力袭击、洗劫、掠夺、谋杀和强奸充斥着20世纪90年代初的巴尔干半岛。邻居洗劫邻居的房子,朋友杀死朋友。

触发这些事件的是集体,历史共承、血缘同脉的人们仅因为所属的民族群体不同而攻打甚至杀戮他们以前的同事和熟人。民族身份似乎突然间成为归属的唯一入场券,跨越民族分界线将导致彻底的孤立,对民族主义说“不”变得无比艰难。

然而就在1991年塞尔维亚人攻占武科瓦尔市的时候,一位塞尔维亚平民亚历山大·耶夫蒂奇拯救了几百位克罗地亚人,冒着被发现、被视作叛徒、被杀死的危险。

为什么亚历山大·耶夫蒂奇会敢于违抗集体?违抗他的民族?当被记者问及这个问题的时候,亚历山大·耶夫蒂奇讲了一段往事:

“我问我母亲:‘你的父母都是在亚塞诺瓦茨集中营里被杀害的——是克罗地亚人杀了他们,可你却告诉我克罗地亚人是好人?那怎么可能呢?’我妈妈说,那些杀人的人不是克罗地亚人。他们是畜生,不是人。只有畜生才会杀人,克罗地亚人、塞尔维亚人、穆斯林都不会杀人。只有畜生做得出那种事,畜生没有民族,畜生就是畜生。”

亚历山大·耶夫蒂奇的成长环境本该使他很容易把克罗地亚人想得很坏。然而他母亲的言传身教发生了作用,“他的母亲决定不把自己的经历里作为受害者的愤恨传递给儿子,也不引导他以夺走她双亲生命的那些标签来评判其他人。”多亏他的母亲,他不希望因为人们的民族身份而再次爆发战争,不希望人们又一次遭受折磨、强奸和杀戮的侵袭。

“种族屠杀”或许离我们有些遥远,但“民族主义”“地域歧视”“宗教歧视”则没那么遥不可及,可能就发生在随口发“地图炮”的时刻,或下意识地妖魔化某个民族的时刻。这个时候对假想的“共同敌人”的恐惧和厌恶,使我们为他人贴上标签,划分敌我阵营。在这个时候,亚历山大·耶夫蒂奇故事和他母亲的话,是否能使我们有所警觉,不仅抵抗对于集体归属的盲目渴求,同时也对抗着内心不易察觉的偏见。

节选自:《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》[美]埃亚勒·普雷斯著

译/刘静雯

亚科(亚历山大·耶夫蒂奇的昵称)生于1966年,在约瑟普·布罗兹·铁托总统领导的南斯拉夫长大。这位总统领导了一种相对开放的共产主义,但是尽管如此,他独掌了政治权力,而且果断地把一些少有的大胆直言的批评者扔进了监狱。亚科的父母不在其列。他告诉我:“我父母都是共产党人。我们在共产主义体制下生活得很好。也许共产主义体制有些问题,但是我小时候理解不了。”亚科说他在武科瓦尔市的成长经历如田园诗里的一样美好,特别是不同背景的人们之间的关系。铁托总统领导的南斯拉夫的官方标语是“手足情深,团结统一”,随着后来杀戮的爆发,这句标语似乎成了政权掩盖和镇压平静表面下即将沸腾的民族矛盾的空头口号。

铁托

亚科在1991年清楚地认识到,“手足情深,团结统一”的精神已经被因为属于敌对的民族集体就会招致杀身之祸的现实取代了。热衷于联系历史先例的观察者们似乎一直乐此不疲地寻找线索,他们发现,事实上,对于巴尔干半岛上的很多人来说,这一现实并不新鲜,原来亚科早在他的童年时期就体会到了。

“你知道亚塞诺瓦茨是什么吗?”亚科在我下榻的酒店的房间里与我谈话时这么问我。

“不知道,告诉我吧。”我回答。

“亚塞诺瓦茨是‘二战’时期的一个集中营,是一个乌斯塔沙的大型集中营。”他说,“我母亲小时候就在里边。”

“她幸存了下来。”他说,但是她生命中最重要的两个人——亚科的外公、外婆——却没有。“她的父母死在了集中营里。”亚科继续说,“我母亲是她姨妈带大的。‘二战’结束两年后,也就是1947年,我母亲作为一个战时孤儿来到了博罗沃。她在那里上学,然后遇到了我父亲,与他结了婚。”

亚塞诺瓦茨集中营旧址纪念馆展出的犯人带的表识。红色为克罗地亚人,绿色为穆斯林,蓝色为塞尔维亚人,黄色为犹太人。

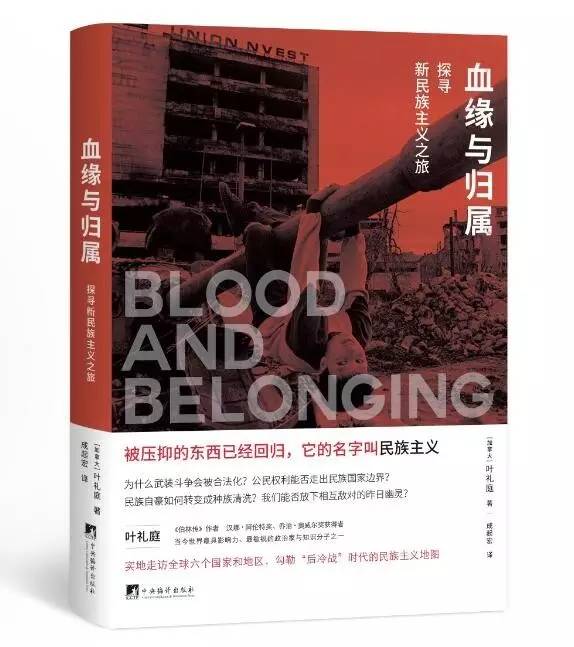

亚科说着的时候,我想起来实际上我听说过亚塞诺瓦茨,更确切地说是读到过它,那本书叫《血缘与归属》(Blood and Belonging),是叶礼庭(Michael Ignatieff)所写的关于民族主义的研究。亚塞诺瓦茨集中营靠近萨瓦河,是“二战”期间克罗地亚纳粹分子的臭名昭著、极端残酷的大型集中营,它存在的时间是1941年至1945年,即克罗地亚作为独立国家的短暂的那几年。听了亚科的故事后不久,我重新查阅了这本书,其中有一段是作者叶礼庭寻访那个集中营旧址,他辛苦地爬过杂草丛生、瓦砾遍地的一座山,来到了被洗劫一空的博物馆和集中营遗址前。克罗地亚高级教士与纳粹党卫军军官握手的照片和集中营俘虏的文件被撕得粉碎——叶礼庭推测,1992年克罗地亚军队急于抹去其人类历史上不光彩的一章,所以对这个集中营遗址进行了破坏。塞尔维亚人声称,“二战”期间,乌斯塔沙在这个集中营里杀害了70万人,而且把他们的尸体直接扔到河里。克罗地亚人公布的死亡人数远低于这个数字,只有4万。无论真实数据是多少,这场杀戮的规模——以及它播种的仇恨——是巨大的。正因为亚塞诺瓦茨集中营这类地方的存在,一些观察者把破坏南斯拉夫的原因归结为所谓的古老的民族仇恨:长期以来,每隔几代就会同室操戈,使国家难以逃脱血雨腥风的分崩离析。

《血缘与归属》

这背后的原因非常古老且看似命中注定,尽管该地区的各个民族在当权者的高压统治体系中成功地和谐共处了50年,但是像很多原始的理论一样,它包含着真相的核心。90年代的动荡期间,关于过去民族间互相冒犯的记忆被化为了巨大而有力的意识形态武器,民族主义者抓住一切机会提醒人们他们的先辈所受过的苦难,用这种方法来煽动民族仇恨。在塞尔维亚政客的演讲里、塞尔维亚的新闻频道里、一大波图书里、小册子上和大量为促生战争的气氛而举行的请愿活动里不停强调的信息是,像亚科一样生活在克罗地亚等地的塞尔维亚人如果不团结起来携手抗争,就注定会重复他们的先辈所受的羞辱。他们难道不知道一旦乌斯塔沙让克罗地亚再次独立成国会发生什么?他们难道忘了亚塞诺瓦茨吗?从1389年拉扎尔王子在著名的科索沃战役中被土耳其人打败,一直到第二次世界大战里的塞尔维亚人对他们的遭遇和苦难的叙述难道不是言犹在耳吗?“只有团结才能拯救塞尔维亚人”这句口号呼应了塞尔维亚国旗上围绕十字架的4个古南斯拉夫字母“S”的象征意义,在听闻了博罗沃村等地惨状的人们之中激起了深深的共鸣,让他们立即回想起1941年或1389年,他们的父辈或者祖辈可能经常给他们讲述自己在乌斯塔沙横行的恐怖时期的亲身经历。

塞尔维亚国旗

既然亚科的家族成员也有被克罗地亚人迫害的历史,那为什么这些故事没有扣动他的心弦从而让他认为斯拉沃尼亚东部的克罗地亚人恶劣残酷?他告诉我,他小时候听母亲讲述亚塞诺瓦茨集中营里发生的事的时候,的确认为克罗地亚人非常坏。但是他母亲讲这些故事时,一直强调另一件事,即大多数克罗地亚人是好人,所以憎恨他们是不对的。亚科承认起初他难以接受这一点。“我问我母亲:‘你的父母都是在亚塞诺瓦茨集中营里被杀害的——是克罗地亚人杀了他们,可你却告诉我克罗地亚人是好人?那怎么可能呢?’我妈妈说,那些杀人的人不是克罗地亚人。他们是畜生,不是人。只有畜生才会杀人,克罗地亚人、塞尔维亚人、穆斯林都不会杀人。只有畜生做得出那种事,畜生没有民族,畜生就是畜生。”

最后,他说,这些话深深印刻在了他的心里。

亚科之所以给我讲这个故事,是因为我问他,他是否认为自己具有反叛精神。“我不反叛,”他回答道,“我的行为是出自我从小受到的教育。”他说,特别是他敬爱的父母的教育。“他们教育我爱别人,教育我尊重别人和自己。我父亲过去每天都跟我说,只有我尊重自己,别人才会尊重我。这是他的座右铭。”

心理学家戈登·奥尔波特(Gordon Allport)在他的经典著作《偏见的本质》(The Nature of Prejudice)里提出,恶意的刻板印象的形成与把人分门别类的习惯有关,有些分类是有道理的,有一些则没有。奥尔波特认为,偏见“是因为害怕移民而产生的”,一旦这种恐惧在一个人的心里扎根,就极难去除。奥尔波特开玩笑称:“粉碎一个原子都比粉碎一个偏见容易。”理论上,上世纪90年代初对于南斯拉夫的信任开始消弭时,亚科的个人背景本应该让他很容易受到促使其他塞尔维亚人把克罗地亚人想得很坏的那种恐惧的影响。然而在这发生以前,阻碍它的因素先起了作用。在亚科拒绝服从集体之前,另一个拒绝行为发生在先:他的母亲决定不把自己的经历里作为受害者的愤恨传递给儿子,也不引导他以夺走她双亲生命的那些标签来评判其他人。