王安忆《长恨歌》故事原型考

本文将王安忆《长恨歌》的主要人物和故事情节与真实历史事件相比照,剥茧抽丝,以小见大。在文中,祝淳翔老师指出《长恨歌》中提及“上海小姐”、“凶杀案”、“飞机失事”等几个令人印象深刻的情节均有各自的历史原型,并非来自一时一地一人;王安忆通过精巧的手法将客观材料拆解变异,重新融构成展现在读者面前的沪上传奇。本文另辟蹊径,打破原先考证的常见结论,联系社会实际,通过引证当年报纸杂志作对比,证明尽管《长恨歌》的创作启发确实来自1983年轰动一时的“蒋梅英案”,但女主公王琦瑶的原型却是1946年“上海小姐”选举第三名刘德明而非蒋梅英。将两桩看似无甚联系的历史事件天衣无缝地结合起来的能力,建立在王安忆对待创作严肃重视的态度上。“王琦瑶”原型考众说纷纭,与历史烟尘中诸多细节互为微妙镜像,背后是王安忆整合创作材料的踏实真诚,和在历史中穿针引线、发掘共通的敏感,值得后辈创作者学习借鉴。

文章转载自澎湃新闻。

王安忆《长恨歌》故事原型考

作者:祝淳翔

王安忆在二十多年前创作的《长恨歌》是一部当代文学的典范之作。自从它横空出世,不仅在文学圈内好评如潮,还得到了广大读者的普遍欢迎及研究者的强烈兴趣,嗣后又于2000年荣获茅盾文学奖,而被资深学者李欧梵誉为“一部史诗”。

关于《长恨歌》的写作缘起,王安忆如是说:“许多年前,我在一张小报上看到一个故事,写一个当年的上海小姐被今天的一个年轻人杀了,年轻人为什么要杀她,我已经不记得了,读时那种惨淡的感觉却记忆犹新,我想我哪一天总会写它的。”(《形象与思想:关于近期长篇小说的对话》,《文汇报》1995年7月2日)小说中,女主角王琦瑶当选为上海小姐第三名,选举揭晓地选在新仙林舞厅,均有所依凭。

近年来,有越来越多的研究者认为王琦瑶的人物原型是蒋梅英,有人甚至搬出王安忆访谈录,试图为此说背书。例如华霄颖《市民文化与都市想象:王安忆上海书写研究》第五章里写道:“一个民警与辖区内比自己大三十岁的昔日的上海第一美女维持了一段长达十多年的私情,后因职位升迁,害怕暴露隐情而起杀心”,说是引自《王安忆说》第262页。然而仔细搜检《王安忆说》,竟查无相关文句,更何况那表述本身也与事实不符。

蒋梅英被害案,综合钱勤发《谁杀害了“美丽”牌香烟壳上的美女》(《档案春秋》2005年3期)及李动《神探》(文汇出版社 2014)等的记述,可以了解大概情形:

1983年10月22日,71岁的老太蒋梅英被发现死于江苏路480弄月村80号的私寓中,经法医鉴定,死者于前晚被人捂嘴卡颈窒息而亡。很快专案组成立,侦查员先后调查了相关人员近百人,嫌疑被一一排除。12月20日左右,被害人的子女反映母亲曾提及一个姓周的民警侮辱过她。原来,1978年8月21日,蒋梅英曾向长宁分局写信揭发周某在4年前对她动手动脚。(哪有什么私情?!)等信访档案被翻出,现任长宁分局团委书记周荣鹤有重大嫌疑。经三天审讯,案件告破。原来周某平日利用职务之便,先后与3名女性发生过性关系。1983年,随着“严打”运动的推进,周深怕她们告发,影响前程,遂逐一与之约谈,成功堵住了她们的嘴。不料去找蒋梅英“商量”时,发生了龃龉,而将其杀害。

《神探》里的插图

翻阅1946年8月20日《申报》刊布的上海小姐名媛组36人竞选名单,蒋梅英并未名列其中。但是该案与《长恨歌》故事确实很像,都是一个年轻人杀害了当年的名媛。这不禁让人好奇,《长恨歌》的故事原型究竟是不是蒋梅英案呢?如是,又怎会与上海小姐搭上关系?于是问题的关键,归结于发掘那原初的小报故事,否则一切推断只能停留于猜测,是毫无说服力的。

2016年9月,在一次阅读活动的间隙,我有幸与王安忆女士有过短暂的面对面交流,当问及那份小报具体是什么时,女士始终语焉不详,毕竟时隔多年,印象早已淡忘了。

苦于线索少之又少,既提取不了有效的篇名,又不知刊名,更兼大量报刊远未数字化,有些甚至连题录也不存在,所以,捷径是没有的,而光靠手工普查简直就如大海捞针,故纵使有人跃跃欲试,疑窦依然无解。

幸运的是笔者有位记忆力惊人的朋友,她说记得在上世纪80年代上海文化出版社主办的《文化与生活》杂志读到过类似故事。循此翻阅多年的过刊,寻获1985年5期上的纪实文学《“上海小姐”之死》,通读一过,基本可以断定它便是《长恨歌》的故事原型。

《文化与生活》1985年第5期

此文由两位作者合撰,一是时任《青年报》副刊主编吴纪椿,另一位名叫夏仲荪。故事写得影影绰绰,真假参半。起首的引言部分,就颇有些耸人听闻:

历史往往会开这种玩笑:幸运和悲惨同样会使一个人名闻遐迩。然而本文的主角却同时得到两种际遇。在我国现代史上唯一的一次选美活动中,她当之无愧地被戴上“上海小姐”的桂冠而名倾沪城;湮没了数十年后,她又在一次奇特的凶杀案中命丧黄泉,以致轰动了海内外。

由于众所周知的原因,我们暂且隐去她的真名实姓,对活动地点也作了一些饰掩。

接下来,作者在正文里详述:

她的美貌曾冠于沪城,是从前上海滩上屈指可数的几个佳丽之一;而且她曾使一位国民党显赫要员为之倾倒……她当年的职业在戏台上,许多票友捧她,不是为了她的嗓子,而是为了她的面子。……

解放前,李丽艳当过交际花,在十里洋场被称作十大美女之一,特别是在选中“上海小姐”后,她的倩影被印作美丽牌香烟的商标,这是人所共知的事情。……当年李丽艳红得发紫后,特务头目曾动过她的脑筋,可她从未加入过任何特务组织,这也是事实。

总体而言,该文语调浮夸,读来确实有股强烈的廉价通俗小说味道,说它是小报故事,一点都不为过。但尽管如此,案情的大致过程与蒋梅英案吻合,文中的化名李丽艳的原型即蒋梅英。至于为何要如此处理?钱勤发多年之后有所解释:“这起本应轰动上海轰动全国的名案沉默许久,实因当时的宣传纪律所囿,媒体不敢透露一个字。纵然有些刊物‘掩人耳目’地有所涉及,也不敢披露真名真姓,让人有似真似假的迷离感。当时的传闻也像雾障一般模糊不清。”

“宣传纪律”自然不容小觑。具体来说,“周荣鹤当时是上海长宁区公安分局团委书记,作为‘第三梯队’重点培养对象。当这样一颗‘新星’成为凶手,怎么能公诸报端呢?公安内部的事那时从不披露,纵然警察被处决,也没有半个新闻报道的文字,要不有失公安体面。”估计这便是所谓“众所周知的原因”了。

对于被害人蒋梅英,钱勤发的措辞略有微调,“上海小姐”不见了:

这个女人很不一般,曾风靡过上海滩。她是旧上海的十大美女之一,且为排名第一的美女。她的肖像就是老上海都见过的“美丽”牌香烟壳子上的那个美女。当时垂青这个美女的男人不计其数,其中有军统特务头子戴笠。

但“十大美女”这一头衔,闻所未闻,而美丽牌香烟美女,翻阅陈定山《春申旧闻·吕美玉与美丽牌香烟》,似乎吕美玉才是正主。还有人声称蒋梅英是美丽牌香烟的又一位品牌代言人,却未举出强有力的证据。

《“上海小姐”之死》

经查,蒋梅英的真实身份确实很不一般。她毕业于圣玛利亚女中,父亲蒋柯亭曾获圣路易斯安那大学理学硕士学位,后为振泰纱厂厂长。1932年9月25日,蒋梅英与商人周雨青之子、执业上海通商银行的周君武,在工部局万国商团演武厅举行军礼结婚。1937年4月2日晚,上海中国妇女会假座百乐门舞厅举办周年慈善舞会,蒋梅英出现在第三场戏《御园赏月》中,客串饰演一名宫嫔。

蒋梅英“十大美女”的称号倒底怎么来的?读桂国强《张声华与803战友们》(文汇出版社2001)第三章“扭曲的心灵”的相关描述很有启发,虽说书中用了假名,但很明显凌曼妮与王加林的原型即蒋梅英与周君武。

1932年,凌曼妮21岁时嫁到了王家,与王加林结婚。王父是为英国某机构效劳的“中国大班”;王的两个姐姐则分别嫁给了当时中央银行的总裁和外交部驻美国纽约领事馆的领事。缘于此,凌曼妮也结识了当时的一些上层人物。

1945年10月,持续了8年的抗日战争刚刚胜利。为了招待10名美国将领,宋子文举行了盛大的宴会,并邀10名既漂亮、又懂英文的小姐和太太作陪——凌曼妮亦在其中。由于她舞姿优美、气度不凡,很快就引起了参加宴会的戴笠的注意,并邀请她一起跳舞……散席后,戴笠还用自己的小车送她回家。

——蒋梅英作为十位既漂亮又懂英文的美女之一,又受到了戴笠的格外注意,因此说她是十人之中最美的那个,也算事出有因吧。

鉴于《文化与生活》上的文章写于凶犯伏法后短短几个月,吴、夏两位作者想必是在获取案件的大致情节后,便仓促动笔,敷衍成篇,又囿于“宣传纪律”,结果不仅给被害者平添了太多不实之词,更让王安忆产生了误会,并在记忆深处留下错误印象。

在创作《长恨歌》时,王安忆将蒋梅英之死与上海小姐评选故事合二为一,再添枝加叶,务使浑然一体。但因这两件事本无关联,强行捏合嫁接,便留有许多蛛丝马迹。

作家的创造力,首先体现在能否塑造典型人物。小说《长恨歌》的女主角王琦瑶是什么形象呢?王安忆创制了一个全新概念:“沪上淑媛”。这一称号初见于小说第一部第7节开麦拉,导演认为王琦瑶的美缺少诗意,太生活化,只适合放在照相馆橱窗里,在电影镜头里则过于平淡。为作补偿,他找人给她拍了一些生活照,以“沪上淑媛”为题,用在了时尚杂志《上海生活》的封二。延至第9节,干脆以“沪上淑媛”为题名,进一步重申:“沪上淑媛”这名字是贴着王琦瑶起的。她不是影剧明星,也不是名门闺秀,又不是倾国倾城的交际花,倘若也要在社会舞台上占一席之地,终须有个名目,这名目就是“沪上淑媛”。

为作对比研究,不妨读一下1946年8月20日《申报》对刘德明的介绍:

年青美丽的刘德明小姐是刘道魁律师的女公子,现在是新成区区公所的助理员。由于该区长王剑锷律师的鼓励,终于也加入竞选。刘小姐十九岁,上海人,启秀女中毕业。她体重一〇四磅,身材虽不高,却窈窕多姿,笑起来眼珠一亮亮的,更是妩媚动人。……她美丽聪明懂事,还演过几次话剧,是位典型的上海小姐。

再来看看刘德明的住处。据方型周报《星光》新11号(1946年9月22日出版)报道,自从上海小姐揭晓后,某影片公司欲拍新闻片,派人开车分头接洽,刘德明也不例外。等找到沪西的刘宅,“顿使当事人大吃一惊”,原来只是一间平房,房内除桌椅外,一无长物。

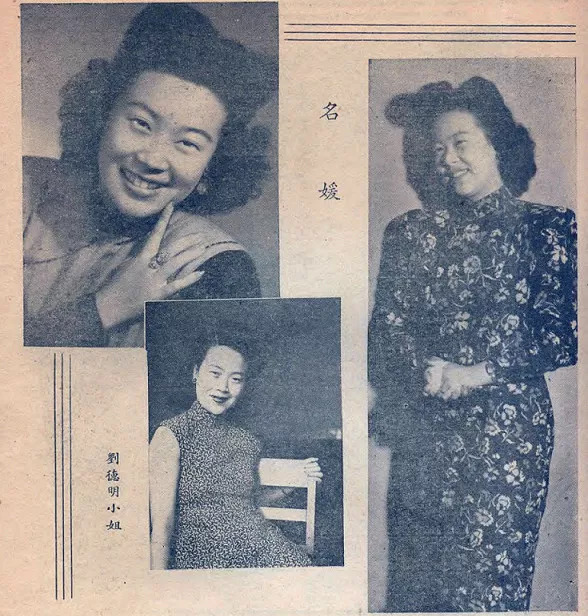

名媛刘德明小姐.《风光》号外《上海小姐特辑》

不难看出,王琦瑶这一人物形象,无论是年龄、教育程度、居住环境乃至社会阶层等各方面,活脱脱来自“上海三小姐”刘德明,是小家碧玉型的,而与蒋梅英那样的名门闺秀相去甚远。此外,刘德明当选上海小姐后,受到了导演方沛霖的青睐,被邀请试过镜。但迫于外界反对声太大,只得放弃。《长恨歌》里则是王琦瑶先试镜,不成功,再去竞选上海小姐。也形成了微妙的镜像关系。

又,关于王琦瑶的“恩客”李主任形象的由来。小说第120页写李主任之死:

这些日子,报纸上的新闻格外的多而纷乱:淮海战役拉开帷幕;黄金价格暴涨;股市大落;枪毙王孝和;沪甬线的江亚轮爆炸起火,二千六百八十五人沉冤海底;一架北平至上海的飞机坠毁,罹难者名单上有位名叫张秉良的成年男性,其实就是化名的李主任。

之前的新闻,“枪毙王孝和”与“沪甬线的江亚轮爆炸起火”都发生在1948年,可理解为时间标记。问题在于1948年北平至上海的空难,实际并不存在,应是作家的特意安排。在真实世界里,1948年12月21日,中航“空中霸王”号由沪飞港,因大雾导致飞机撞山,机上乘客尽数罹难。巧合的是,那位提携刘德明的导演方沛霖为筹拍歌舞片《仙乐风飘处处闻》,赴港公干,不幸惨死于这场空难。而与蒋梅英跳过舞的军政要员戴笠,1946年3月也死于飞机失事。也许《长恨歌》里的李主任形象,与方、戴两位或多或少都有些关联吧。

上海三小姐刘德明解放后的经历少有人知,她几乎在喧嚣的尘世销声匿迹了。最近见到一份材料,即卢大方《上海滩忆旧录》书中“三小姐居处犹是无郎”一节,记刘德明很晚都还是单身,她曾写信给居港的名伶项墨瑛,说自己多年来一直与老母住在一起,没有结婚,过着平淡而寂寞的生活,近来发觉自己渐渐的老了,故想托项女士替她在港留心,找一个中年对象以付终身,好安度晚年。读到这里,令人不禁沧海桑田之感。另据江上行《上海滩两次选美》(《上海滩》1993年第7期),毕业于法政学院的刘德明“现仍在上海从事律师业务,但已是年近古稀的老人了”。由此,王琦瑶之死与刘德明无关,倒真的与蒋梅英案挂上了钩。

此外,倘若仔细推敲,会发现《长恨歌》第一部中的如下细节设计与事实不尽相符。(页码出自《长恨歌》2000年作家版)

第48页:河南闹水灾,各地赈灾支援,这城市捐献的也是风情和艳,那就是筹募赈款的选举上海小姐。

——实际上选美不为河南赈灾,而是赈济苏北难民。此活动背后有着复杂的政治背景,即如难民的性质也多有争议。王安忆对此也有所回应,即导演请王琦瑶在新亚酒楼吃饭时推心置腹的那一幕。导演说道,“竞选‘上海小姐’其实不过是达官贵人玩弄女性”,大有规劝其退出之意,谁知反倒引起王琦瑶的恶感。女作家在后面评论:“导演是负了历史使命来说服王琦瑶退出复选,给竞选‘上海小姐’以批判和打击。电影圈是一九四六年的上海的一个进步圈,革命的力量已有纵深的趋势。”这一见解,显然是受魏绍昌《竞选上海小姐的内幕》一文的影响。只是,电影界抵制的是上海小姐评选活动背后的那方势力,而非女权的沦丧。

第55页:这时候,离复选虽还有几天,但其实大家心里都有些数了。有一些人明摆就是给垫底的,还有一些人则明摆着要进入决赛,只不过走个过场的。

——选举自1946年7月26日开始,至8月20日晚终止,持续投票,票数累计。因此不存在初选、复选和决赛之说。而且,不到选举结束,谁也不知道谁能夺魁,报间一直热传谢家骅会雀屏中选,不意最后却让王韵梅拔得头筹。

第84页:李主任是懂得女人的美的,竞选“上海小姐”,他还是评委之一。

——此次上海小姐评选,由吴稚晖、杜月笙、荣德生等发起组织的苏北难民救济协会上海市筹募委员会推出。胜负的关键,全凭选票的多寡,选票则是掏钱买的。用当时人的话说来更为形象,即“上海小姐”是钞票堆里诞生的。换言之,评委并不存在。

而“沪筹委会”由政商名流组成,其中上海闻人杜月笙是主任委员,上海市社会局长吴开先任副主任委员,常务委员基本上除了商界头面人物,便是上海市党部委员、市参议员等等。但像李主任那样的军政要员兼百货公司股东,似无其人。

王安忆曾说自己是“一个比较严格的写实主义者”(《文艺报》2013年4月1日),更直言不讳地批评有些年轻作家不讲考据、任意涂抹,指出:“素材的真实性会提供编织情节和人物的条件。对此,作家偷懒不得。”(《小说岂能胡编乱造不讲“考据”》,《文汇报》2014年4月24日)既如此,前述偏差也许不应视作是王安忆的文献调研不细致,而更可能是出于情节发展的需要而刻意为之吧。再说,小说家当然拥有如何虚构的自由,不能也不必强求其创作与客观事实完全一致。

程德培《你就是你的记忆》(《上海文化》2017年11月号)在论及王安忆作品转型时有一段话,极富洞见:

王安忆转型的一个重要特征在于走出了自我,走向更为客观的叙事,并不等于自我的消失。更多的可能在于它经历了一番融入、认同、投射的变异而更加委婉曲折。客观总是貌似客观,公允也免不了左右为难,“写实”归根结底总是“我”的叙事,你就是记忆的你。

若以这段话为准绳,来分析和衡量《长恨歌》那些细节设计,似乎能得出这样一种解释,即小说中的客观材料受到了主观的拆解与变异,以便重新构筑起一个崭新的心灵世界。至于效果是否令人满意?我肯定说了不算,还是留待时间来证明吧。