李旻:山川之间的三星堆

作者: 李旻 来源: 《读书》

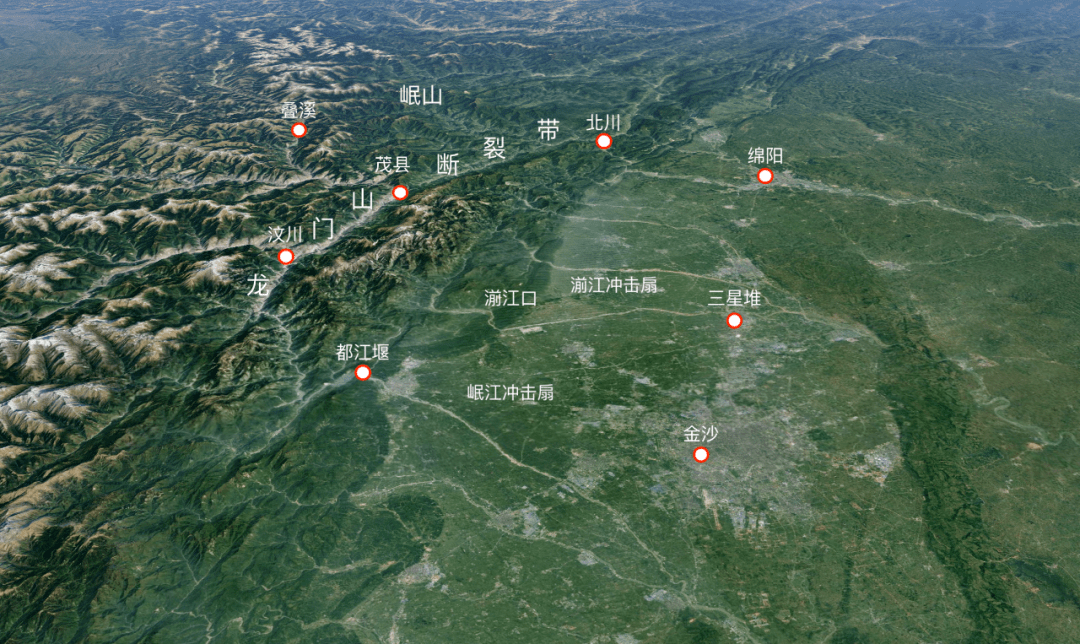

三星堆器物坑的发掘,再度呈现出成都平原青铜文明瑰丽的仪式场景与物质文化。虽然整理与修复仍在继续,通过考察器物群造型,以及三星堆、金沙两地在山川之间的空间特征,仍可略知古蜀人的心迹。两个埋藏地点所见仪式传统、年代范畴、器物内涵、埋藏方式大致相同。两地大规模祭祀活动集中发生在晚商到周初(约公元前一二〇〇至前一〇〇〇)。广汉三星堆位于湔江沿岸,发现八个埋藏铜器、玉器、象牙等器物的大型长方坑以及若干小型坑,附近月亮湾、仓包包、青关山等处也先后发现诸多小型器物坑。成都金沙位于岷江冲击扇上,沿河分布一堆堆的器物埋藏,包括玉器、青铜、金器、上千根象牙、数千鹿角和野猪牙等。如果把三星堆和金沙分别称为“湔江组”和“岷江组”,分别对应水出岷山的湔江口和岷江口,那么我们就可将两处遗迹视为人文与地质意义上的“岷山现象”,从历时数千年的山川变化中理解发生在两江冲击扇上的仪式活动。

对比黄淮、江汉、江浙等地长达万年的农业渔猎采集村落历史,成都平原的聚落相当年轻。约公元前三千年,来自仰韶中期庙底沟彩陶传统的人群从甘肃南下,在岷山河谷中建立起山那树扎、营盘山等一系列聚落,此后逐渐走出山口,在沼泽遍布的成都平原建立农业聚落。到龙山时代(约公元前二三〇〇至前一八〇〇),成都平原上出现诸多古城,其中的宝墩古城面积近三平方公里,与石峁、陶寺、尧王城相若,是龙山社会最大的古城之一。平原上所有史前城址都沿水流方向修建,使聚落免受洪水威胁是这些围墙的主要功用。

龙门山断裂带与成都平原

三星堆—金沙文明是两河之间的水利文明,驯服两江水患是历时数千年的过程。岷、湔两江诸多支流在冲击扇上摇摆不定,威胁农业聚落。基于当地治水经验,秦蜀守李冰在岷江口修建都江堰水利工程,“壅江作堋”分流岷江,用于泄洪灌溉,稳定河道,蜀地自此“沃野千里,号为陆海”。此后,西汉蜀守文翁“又穿湔 以溉灌繁田千七百顷”,修建湔江堰,将岷、湔两江冲积扇上的灌溉体系连成一片。两位蜀守试图以水工驯服的自然力量可能就是三星堆和金沙祭祀活动的对象,千年之间变化的只是蜀地社会与之相处的方式。

理解岷山地质构造特征与平原定居农业之间的张力是分析三星堆、金沙仪式性活动的入口。岷山位于从青藏高原向四川盆地的过渡带,直线距离五十公里之内,海拔高度从盆地西缘的五百米陡升至龙门山脉的四千米。复杂的地质条件与气候环境,使山洪与泥石流成为灾难的动源。在二〇二二年八月十三日湔江口龙槽沟山洪事件中,局部暴雨、流程短、落差大、地势陡、河道窄等综合因素导致水流骤然增大,瞬间形成高达数米的水墙呼啸而下。这种山洪在岷山河谷中相当常见,并时常伴随山体滑坡与泥石流发生,干旱过后尤为严重——各小流域汇流之后,山洪挟带大量泥沙涌向平原。水流放缓后泥沙淤积,水流漫出河道造成平原上洪水泛滥。

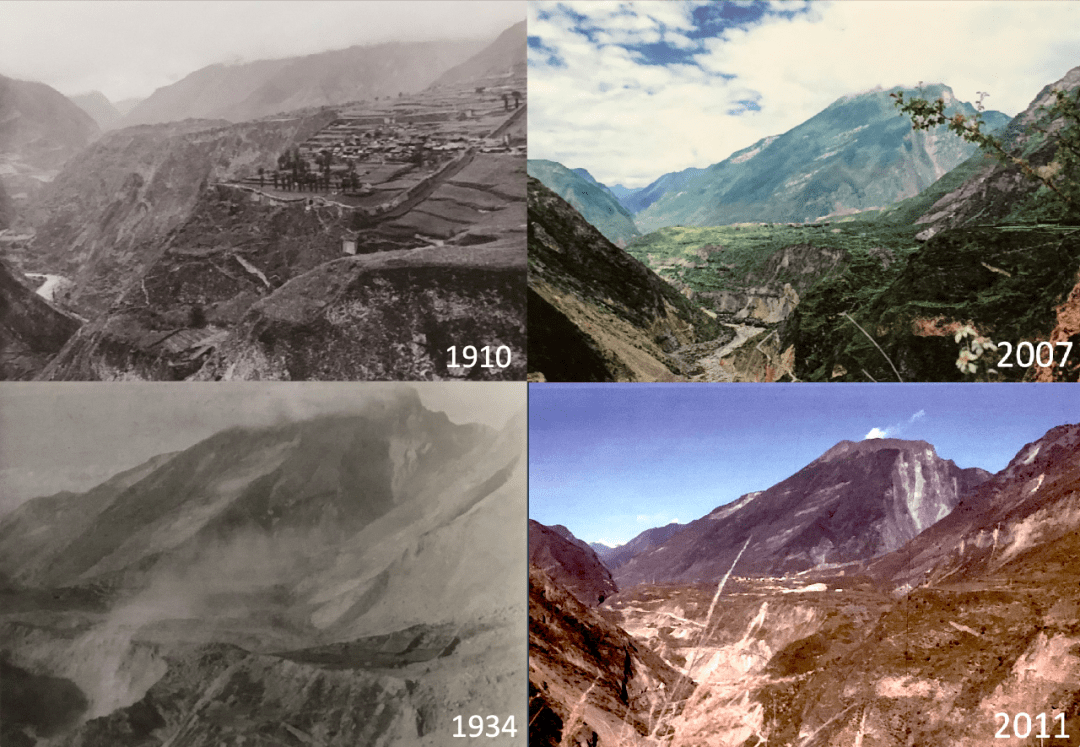

岷山的地质特征使自然的破坏力倍增。东移的青藏高原与四川盆地互相挤压,在岷山山脉东缘形成北起青川、南到泸定的龙门山断裂带。绵延五百公里的龙门山脉古称湔山,沿线地震频发,山体崩塌后产生大量松散的泥沙石块堆积,诱发山洪和泥石流等严重次生灾害。一九三三年八月二十五日的叠溪大地震全面地展现了龙门山的威力。这场里氏七点五级地震发生时,地鸣如雷,尘土蔽天,震口忽开忽合,地形大变。七百多年历史的叠溪古城几乎垂直陷落岷江中,被崩塌的蚕陵山体掩埋。山崩地陷的震撼场面,如《诗经》所言:“百川沸腾,山冢崒崩。高岸为谷,深谷为陵。”地震波及全川,成都平原之上建筑坍塌,行人飘摇不能站立。震后余震持续一年之久,由密渐疏,滑坡、落石经久不绝。

叠溪海子与蚕陵山(李旻摄于2019年)

比地震更具威胁的是洪水。两岸绵延十几里山体滑坡陷入岷江,形成银瓶崖、大桥、叠溪三条大坝,导致岷江断流。江水受阻后倒灌二十多公里,吞没沿岸数十羌寨,伤亡近万。日后江水渐升,三座堰塞湖逐渐连成长二十公里、宽四公里的海子。四十五天后,一百六十多米高的叠溪坝在湖水重力压迫下溃决。高达二十丈许的水墙裹挟巨石泥沙摧毁沿岸茂县、汶川大部分村镇。洪峰到达下游一百七十公里的灌县时依然浪高四丈,“沿河一带声如戎马奔腾,复似大风骤雨,居民察觉而势高丈余洪涛突至,防不及防,避不及避,所有牲畜财产田园庐墓扫荡一空”(灌县第七区公所电文),都江堰水利设施也大部被毁。由于冲积扇上地势开阔,支流众多,洪水进入平原之后淹没面积倍增,内、外江“两河中心,骤变沙碛”(灌县癸酉水灾丛葬碑)。洪水一直到达岷江口外七十公里的新津才消退,泥沙沉淀引起的河道淤塞导致岷江局部水系变迁。平原水患导致沿江崇宁、郫县、温江、双流、崇庆各地数千人丧生,财产漂没难以胜计。这些次生灾害在二〇〇八年汶川地震中重现——龙门山脉全境受灾,位于断裂带中段的岷江口和湔江口山体塌陷严重,北川唐家山堰塞湖一度威胁绵阳,使用现代器械泄洪才得以保全。

1910年的叠溪古城(左上),1933年震后叠溪与蚕陵山(1934年, 左下),2008年震前叠溪与蚕陵山(2007年,右上)震后叠溪与蚕陵山(2011年,右下)(茂县博物馆)

由于成都平原聚落是高原农业社会的延伸,从岷山南下的先民与这些地质现象已经相处千年——他们在山中居住与耕作的田园就多在滑坡体之上。王兰生团队的地质学勘查显示叠溪海子沿岸又有多层来自数千年前的古堰塞湖淤积,历次泄洪携带的泥沙是成都平原土壤的主要来源。由于龙门山断裂带的存在,位于两江冲击扇上的三星堆与金沙聚落,有如建在间歇咆哮的巨兽之上——岷山并非地平线上静止的远景,而是一个相当活跃且破坏力惊人的神灵。地震产生的山崩、地陷、火灾、洪水、泥石流等各种次生灾害环环相扣,足以颠覆古人的社会与宗教秩序。这些由岷山地质结构产生的独特现象也为我们开启理解三星堆、金沙仪式活动之门。

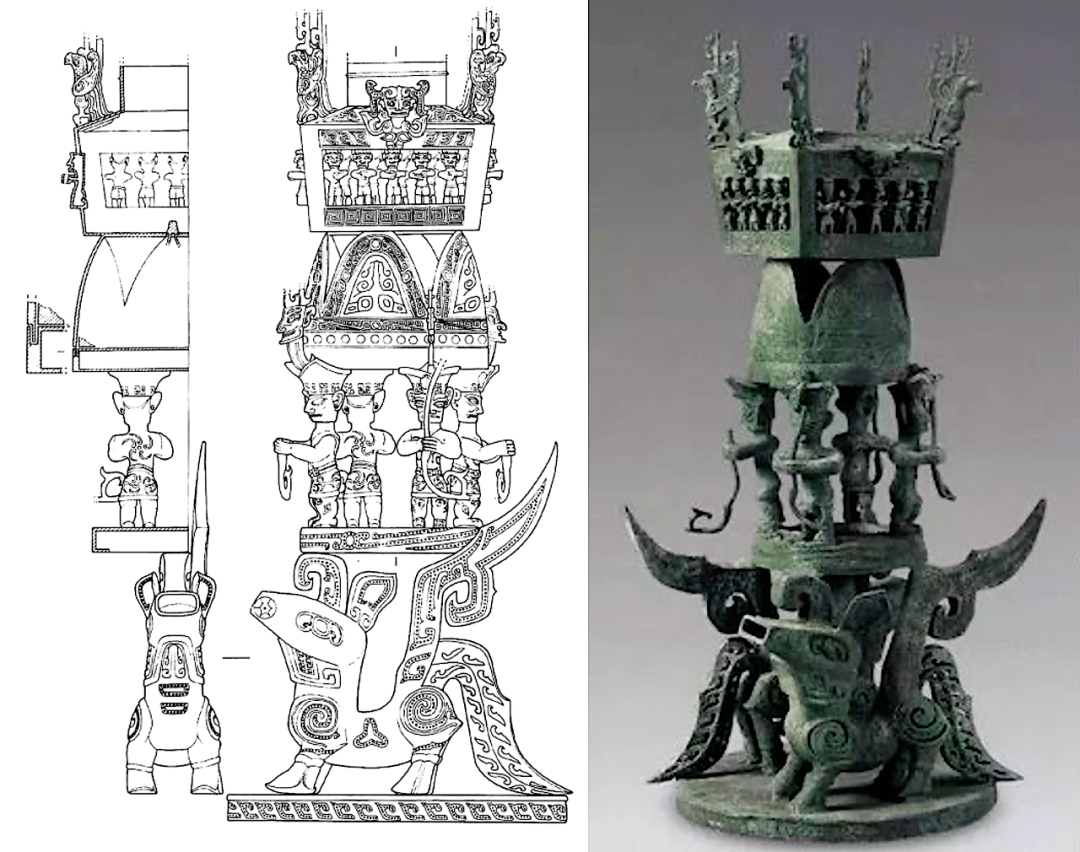

与当时以酒器、食器与乐器为中心的中原青铜礼器系统相比,三星堆和金沙铜器中用于神庙陈设的神人像、神面、神树、手执牙璋的铜人、神坛献祭组合等造型强调对仪式场景的再现。即使来自商代中期江淮、江汉作坊的铜尊、铜罍等造型,也通过与人物造型的独特组合呈现出与众不同的仪式特征。八号坑出土四人抬神兽青铜造像组合最有代表性。此物下层方座中心圆坛上跪坐一名背负铜罍之人,周围众人面向四方,上层四力士跪在立柱之上,肩扛一只背上有驭手的神兽,参与者发型、穿戴、姿态各异,可能代表宗教角色、社会身份与部族的差别。这些造像组合可能再现了祭祀仪式中的核心场景。三星堆七号坑出土四角装饰龙头,内盛青玉的青铜网格笼,可能象征“破竹为笼,以石实中”的竹笼石,是当地水利工程中筑堤堵水的重要建材。

三星堆七号坑出土四角装饰龙头内盛青玉的青铜网格笼(左)、铜顶璋龙形饰(右)

三星堆造像特征强调古人对超自然力量的敬畏与感知。大型神像上凸出的纵目和如翼的双耳夸张地表现出神灵所具有的非凡视觉与听觉,可能也与地质现象存在关联。长耳可能象征与地震及山洪伴生的声音景观——几乎所有关于地震与山洪的记述中都有“震声如雷”的说法。率队调查叠溪地震的成都水利知事公署技术主任全晴天,返程途中在叠溪下游三十里的大店遭遇决堤洪峰。其时,河下首先传来巨大吼声,然后“江水壁立而下,朦朦大雾,如钱塘江潮一般”。三星堆神兽和部分人像的冠上长方口造型仿佛熏炉烟口,或为重现烟雾弥漫的视觉效果。

三星堆和金沙祭祀仪式所用铜、玉礼器呈现的时代风格、制造 技术和造型特征分别来自黄土高原、中原、江汉、江淮等不同区域传统。三星堆器物坑中出现的青铜尊造型、纹饰与铸造技术可能出自台家寺、盘龙城等中商江淮、江汉作坊。当时长江中游土著社会也曾将尊、罍、钟、铙埋藏在山川之间,以湘江流域最为集中。这些江淮、江汉风格铜尊、铜罍的出现,以及用其盛放贝、玉的做法,都显示三星堆、金沙属于长江流域山川祭祀网络的重要节点。

中商台家寺龙虎尊(左,中国国家博物馆)和三星堆出土铜尊(中,三星堆博物馆;右,四川省文物考古研究院)

三星堆出土铜像造型虽然独特,然而它们的装饰细节、设计元素却与中商时代江淮、江汉铜器特征非常相近。二号坑出土神坛组合用中商江汉方尊造型为蓝图来表现三星堆众神云集的祭祀场景,显示造像者精通中商造型传统。三号坑出土由四个铜觚组成的铜人顶坛组合虽然缠绕蟠龙和牛头,每个铜觚器身曲线与装饰纹样却与 三星堆二号坑出土上部江汉方尊造型神坛商器一致。八号坑出土的神人顶尊像也是如此,铜尊造型本身全如商器。这些迹象表明,商代中期的江汉匠师可能以铸客的身份参与了三星堆青铜器的铸造。他们从湔江口铜矿就地取材,以其娴熟的铸造技艺与造型天赋,在江汉与当地造型之间自由切换。在三星堆埋藏发生的殷墟四期,这些中商造型在中原和江汉已不流行。

三星堆二号坑出土青铜叠立组合复原(上部为江汉方尊造型,三星堆博物馆)

三星堆—金沙玉器造型与仪式传统来自龙山、二里头、商等不同时代,形成历时千年的时空堆叠。当地不但传承了数量可观的龙山古玉,而且用岷山玉料制作龙山造型玉器用于山川祭祀。作为其核心礼器,牙璋出自龙山时代的跨区域宗教网络,在距今四千多年前后分布范围包括山东、鄂尔多斯、岭南、甘肃等的广阔区域,并集中发现于鄂尔多斯石峁古城。三星堆、金沙出土牙璋小者寸许,大者近两米。通过玉璋表面浮雕可以看到人们手持牙璋供奉于山前。青铜人像多持牙璋与象牙,两者象征性可能相近。

在龙山—二里头传统中,牙璋有用于山川祭祀的迹象。例如,沂南罗圈峪出土龙山牙璋埋藏在山坡巨石之下,二里头形成期的巩义花地嘴出土牙璋也与各种精致陶器与人畜牺牲一起埋藏在俯瞰伊洛河的邙岭祭祀坑中。牙璋造型随着二里头文明(约公元前一八〇〇至前一六〇〇)的衰落而在中原腹地基本消失,却在数百年后的蜀地依然充满活力,证明三星堆文明对早期中国政治与宗教传统有自己独特的传承与融汇。三星堆出土陶盉、仓包包出土的绿松石镶嵌铜牌在二里头和甘肃齐家文化遗址中都曾出现,说明成都平原、洮河流域、伊洛河流域曾经在后龙山时代保持着密切往来。三星堆、金沙出土素面玉琮造型也来自龙山传统,特别是齐家文化。其中,金沙出土的多节玉琮来自江淮良渚—大汶口晚期玉作传统,历代传承达千年以上。器物群背后复杂的时空脉络说明三星堆、金沙这些祭祀场所不仅包括本地神灵,且涉及来源古老的跨区域宗教网络,是距今三千年前重要的仪式中心之一,并有远方朝圣者和使节的参与。

三号坑神人负觚像和八号坑出土的神人顶尊像(四川省文物考古研究院)

三星堆和金沙埋藏坑的密集出现说明在一段时间内小规模的祭 祀活动频繁发生。三星堆六个大型器物坑内铜器之间的关联性则暗示它们可能是一次事件性埋藏的遗留。埋藏者先用红烧土和黄土垫平铺垫场地,然后挖掘六个长方形坑埋藏玉器和砸毁的青铜器,其上覆盖大量象牙后填土掩埋。填土中包含的各种被火烧毁的建筑构件,可能来自被毁的神庙。这些迹象支持孙华的推测——器物坑是重大变故导致神庙毁弃后掩埋陈设器物形成。无论是主动焚毁掩埋还是地震火灾造成的被动损失,毁器、焚烧、象牙厌胜等做法都暗示原有宗教秩序受到了空前挑战。六个祭祀坑年代基本相同,可能来自一次集中发生的祭祀活动。另外两个祭祀坑(五号和六号)年代更晚,显示了当地祭祀传统的延续。

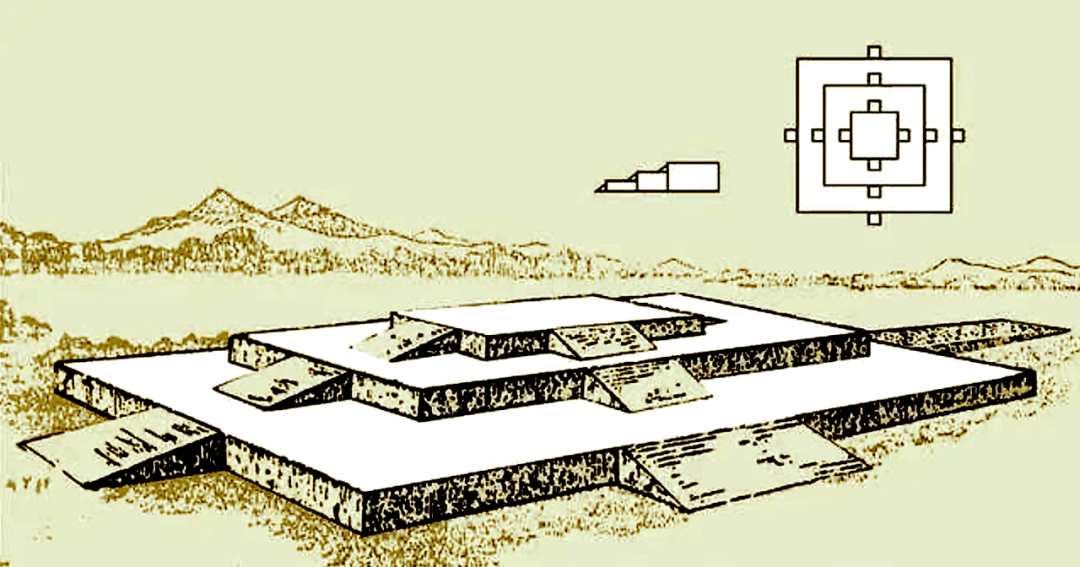

三星堆和金沙的埋藏现象集中发生在成都平原和中原社会的重要转折时期。三星堆器物坑埋藏之后,繁盛千年的三星堆古城走向衰落。金沙东南十二桥遗址出现的大型滨水木构宫殿建筑群,东北建起的边长百米、高十二米的羊子山祭祀台都显示蜀地政治中心可能已经从三星堆转向成都。与此同时,中原社会也发生了影响深远的商周变革。西周王朝的建立把政治中心从东方的安阳移到西土关中,缩短了中原王朝与蜀地的距离。《尚书·牧誓》有蜀人从周师伐殷的记录。考古记录显示,西周时代周人和高地贵族与四川往来密切。古本《竹书纪年》记述蜀人向周夷王(约公元前九世纪初在位)“献琼玉,宾于河,用介圭”,与成都平原上的玉器发现可相印证。宝鸡鱼国墓地和石鼓山墓地等高地贵族墓葬中随葬有族徽混杂的殷商战利品、周初安阳作坊制作的铜器、甘青地区寺洼文化陶器,以及来自蜀地的铜人、面具、兵器。其中,宝鸡茹家庄一、二号墓出土的双手环握青铜人像与三星堆立像传统存在紧密的联系。这些都是三星堆—金沙文明物质文化北上关中的可靠证据。

宝鸡茹家庄一、二号墓双手环握青铜人像

关中南下的铜器以彭县竹瓦街器物坑出土的蟠龙钮青铜罍为代表。与其造型完全相同的铜罍,在江汉早期曾侯墓和西辽河流域的喀左祭祀坑中都曾出土,可能由西周官方作坊制作,用于山川祭祀、通聘之礼、抚国重器等用途。喀左祭祀坑青铜器多成组埋在山上,其中既有商人器物,也有燕侯铭文铜器。这些迹象显示周人在封建诸侯屏藩周邦之外,可能系统地派员参与各地祭祀活动,通过告祭山川宣示周人天命所归。中原周边汉中、四川、宁乡、喀左等地山川祭祀活动在晚商到商末周初的时代达到高潮,然后在西周时代暗淡下去,这种跨区域现象背后或有深层的历史原因。

西周王室和史官可以从居住在宝鸡的高地贵族和南北使节那里得到蜀地的知识。《周礼·秋官》中用象牙来对付水虫精怪的做法,可能来自三星堆—金沙文明的宗教传统:“壶涿氏掌除水虫,以炮土之鼓殴之,以焚石投之。若欲杀其神,则以牡橭午贯象齿而沉之,则其神死,渊为陵。”现有证据显示,只有三星堆—金沙文明在祭祀仪式中大规模使用象牙,而“渊为陵”则是“岷山现象”中特别令人震撼之处。

三星堆八号器物坑出土器物(四川省文物考古研究院)

虽然蜀地与中原王朝的联系随着西周末年关中的失陷与东周政治中心的东移逐渐疏远,当地贵族依然通过北方的秦和东方的楚与东周社会发生交往。茂县牟托一号墓出土随葬品呈现出战国晚期岷山社会中物质文化的多元性。从陈设位置来看,青铜罍依然地位崇高。同时,来自楚文化传统、巴蜀文化传统、西北文化传统,以及中原春秋传统的铜器、乐器与兵器都有出现。出土玉器则包括成束出现在三星堆埋藏坑中的长条状玉凿,以及在三星堆、金沙频繁出现的彩石。这些铜器与玉器的发现显示三星堆—金沙文明传统在数百年后的岷山深处的传承。

三星堆—金沙文明的印记在汉晋两江传说中依然可见。《华阳国志》等文献记述中,岷山传说地理包括至少两套体系。一套是蜀地独有的传说人物,包括从岷山南下平原的蚕丛、田于湔山的鱼凫、 移都郫邑的杜宇、来自荆楚的鳖灵等背景不同的领袖与政权。前述叠溪蚕陵山就属于这个体系,叠溪传说为蚕丛氏故地。另一套是以禹生石纽为代表的跨区域体系,与禹分九州的传说相连。湔江为沱江支流,《禹贡》中“岷山导江,东别为沱”就是以成都平原为背景。在禹迹传说地理中,大河穿山川而过之处多称龙门,最是神迹显现之处。《禹贡》世界的中心点河津禹门口、禹会诸侯的蚌埠涂山、《左传》中刘定公赞禹之洛汭,以及龙门山脉上的湔江口与岷江口都是这种地貌特征。三星堆、金沙器物群本地特征与跨区域特征并存的现象暗示两套神话体系可能都有存在。如果说大禹信仰的出现与传播代表龙山社会通过山川祭祀对环境危机的一种宗教干预,那么充满破坏力的岷山应该是这个传说保留最为深厚之处。

八号坑青铜神兽和三号坑顶尊跪坐人像三维扫描拼对叠立组合图像(《四川日报》)

两位秦汉循吏治水采用的技术与宗教措施,留下帝国治理与本地宗教传统之间折冲的痕迹。《华阳国志》描述了李冰对神圣山川的认知与干预方式:“冰能知天文、地理,谓汶山为天彭门;乃至湔氐见两山对如阙,因号天彭阙;仿佛若见神。遂从水上立祀三所。祭用三牲,珪璧沉 。”天彭阙就是湔江口,这种以岷山为对象的仪式活动,可能是三星堆山川祭祀的余绪。同样,李冰作石人立水中与江神立约和作石犀以厌水精的做法以及开明王朝“能移山,举万钧”的五丁力士传说也可能延续了当地山川祭祀中所见神兽、神人传统。

文翁则水工、神道、教化并举。《水经注·江水》说:“蜀有回复水,江神尝溺杀人。文翁为守,祠之,劝酒不尽,拔剑击之,遂不为害。”《抱朴子·内篇》也说文翁“破水灵之庙,而身吉民安”。文翁的教化之功影响更为深远,用儒家文明改变“辟陋有蛮夷风”的蜀地传统。《汉书·循吏传》描述文翁选拔聪敏有才干的小吏到京师学习经书、律令等知识,归来后提拔为官。文翁又在成都创办地方官学,“招下县子弟以为学官弟子”,为他们免除徭役,择优录用为县吏。到汉武帝时,朝廷以文翁为楷模,“乃令天下郡国皆立学校官”,文翁所建石室也成为成都重要地标。

成都羊子山祭祀台复原图

两位秦汉循吏的治水事业将曾经沼泽遍地的成都平原改造为“沃野千里,土壤膏腴”的西南经济与文化中心,岷山则逐渐退居边缘。这种空间关系的反转使今人不再把三星堆和金沙视为“岷山现象”。历时千年的转折,正如岑参诗中所说:“江水初荡潏,蜀人几为鱼。向无尔石犀,安得有邑居。始知李太守,伯禹亦不如。”然而,即使蜀守们有“自然之理,外物何为”的决心,龙门山断裂带的存在使其努力始终不能全功。岷山脚下两江山川祭祀也因此绵延不绝。禹生石纽传说最为集中的汶川、青川、北川三地都位于龙门山断裂带上,也是汶川地震灾情最重之处,这并非巧合。三峡朐忍县故址出土景云碑碑文中有“先人伯沇,匪志慷慨,术禹石纽,汶川之会”的说法,显示禹之神迹与岷山的关系在东汉已是蜀地共识。这可能不是文翁教化的结果,而是早期中国跨区域宗教传统的历史遗产。