“流亡学生”齐邦媛、王鼎钧对历史的见证

文 | 沈卫威

“流亡”的两种状态

所谓“流亡”,有两种形态:一是知识分子不容于现实政治环境的自我逃离或被驱逐;二为战乱、自然灾害下的逃难。身体的空间漂移,思想与情感双重离散。

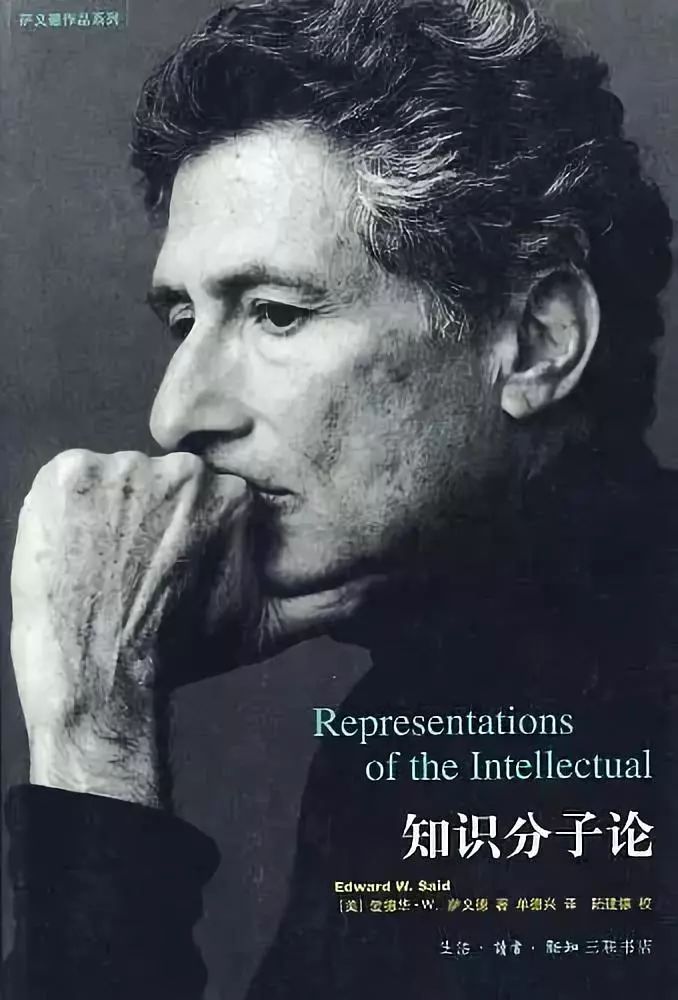

前者的流亡,是一种最为直接的体验,这首先导致将作家个体置于做人的谦卑状态。布罗茨基一九八七年十二月在获得诺贝尔文学奖后发表的《我们称之为流亡的状态》演讲中说:“如果说流亡有什么好处的话,那就是它教人谦卑。我们甚至可以进一步说,流亡是关于这一美德的终极课程。而对于一名作家来说,它尤其是无价之宝,因为它将给他可能的最长远的眼光。”这“长远的眼光”就是文学的距离。因此“流亡作家大体上是一个向后看、向后走的存在物。换句话说,追怀往事在他的生活中(与其他人相比)占有过量的比重,而将现实逼退到阴影之中,并使未来黯然失色,有如沉落在特浓的豌豆汤里”。这也正是爱德华·沃第尔·萨义德在《知识分子的流亡——放逐者与边缘人》一文中强调的,流亡既是真实的情景,也是个隐喻的情景。

后者的流亡,是绝对真实的情景。

自“九一八”到“卢沟桥事变”,中国的东北、华北、东南相继为侵华日军所攻陷,许多不愿做奴隶的人们开始流亡、逃难。

抗日战争过程由于日军侵略不断推进,大批民众迁移逃亡到西部

我的“八十年代”,由关注“东北流亡文学”,而结识端木蕻良、萧军、舒群、罗峰、白朗、骆宾基等一批“东北流亡作家”。从呼兰河到浅水湾,从松花江到风陵渡,从巨流河到嘉陵江,他们在离散、逃难中行吟,那是流亡的悲歌。他们苦难的行吟之路,我是用和平的脚步丈量,并为之写了一本《东北流亡文学史论》。

“东北流亡文学”是抗战文学的先声。流动的现实生活,变化的时空中,“流亡学生”的文学之声却是另一种回响,是更为沉重的心灵撞击。

“流亡学生”的文学呈现,从小学生——十三岁小岵女士(吴大年)的《小难民自述》,到大学生穆旦的《防空洞里的抒情诗》及“滇缅公路”,还有唐德刚“在水壶与溺桶之间川流不息”的情景叙事(沙坪坝茶馆),都是最现实的苦乐年华。

国立东北中山中学,1934年负责国民党东北党务的齐世英等在北平创办,1936年南迁,十年间辗转苏、湘、桂、黔、蜀等省份

王鼎钧强调所谓“流亡学生”,“就是从日本占领区跑出来,到抗战地区得到暂时安置的学生。但是日军还是随时会打过来,所以学校是流动的。我们到后方,其实是一路逃亡”(王鼎钧编著:《东鸣西应记》,南京大学出版社二〇一五年版,160页)。厚重的文学馈赠需要时间,几个“流亡学生”重要的长篇《未央歌》(鹿桥)、《战争与爱情》(唐德刚)、《南渡记》(宗璞)、《怒目少年》(王鼎钧)、《巨流河》(齐邦媛),绵延六十多年。这别样的文学风景中,沾染着血泪;这另类的弦歌中,是苦难、岁月和真情凝就的低吟、浅唱。眼泪滴落在牛奶里,纯真、善良、自信、乐观、友爱、悲悯的情感发酵,酿就最善的人、最真的情与最美的文。

展读几十位“流亡学生”的文学作品后,猛然发现眼前的穆旦、鹿桥、刘兆吉、齐邦媛均为南开学子,正是“神会而铸就南开真精神”的最好见证。

抗战时期的重庆南开中学。天津南开学校校长张伯苓迫于抗战形势与学校生存发展境况,于1936年在重庆创办,倡导教育救国

这里与我文学之约的是“流亡学生”齐邦媛、王鼎钧对历史的见证。战争年代生活的残酷和绝望,血腥与疯狂,愤怒与伤心,被他们用时间蒸馏、升华,用文学的刻刀琢璞成玉,点石成金。《巨流河》《怒目少年》是回忆录性的纪实长篇,小人物对历史有同样的发言权,因为他们以个体的真实体验,用文字记录了历史的另一种面相。王鼎钧说:“流亡也有它的哲学。哲学解释生存,流亡既成为一种生活,需要解释,有需要就有发明。流亡也有它的言说之成理,持之有故。”(《东鸣西应记》,111页)

姜老味正,意新语工。齐邦媛与王鼎钧都是在八十岁以后登顶、绽放。一个人的小我,见证一个内忧外患的大时代,乃至一个世纪的历史。行到水穷,坐看云起,不同的呈现却是化蝶与捕蝶。

“艺术不为尧存,不为桀亡。”(《东鸣西应记》,223页)

性定会心自远,风流人物往矣,文学犹在。

从牛首山上到嘉陵江畔

写作《胡适传》,纸上结识齐世英。这个留学日本、德国归来的东北之子,因不满和反对张家父子而流亡关内,创办招收流亡学生的“东北中山中学”及政论刊物《时与潮》。至二十世纪六十年代,又因不满蒋家父子的独裁,与雷震、胡适合作,谋求成立“自由党”。

阅读《巨流河》前,是先看到另一位东北之子王德威为齐邦媛写的书评。当齐世英的名字出现在眼前时,才有进一步阅读的兴奋。更是因为“东北中山中学”里这个“流亡学生”张大飞(原名张乃昌,后改大非、大飞)让我惊诧,几年来无法平静,每次路过南京新街口和抗日烈士纪念馆,都会想起齐邦媛。

齐邦媛全家福,前排左二为父亲齐世英,后排右一为齐邦媛

张大飞的父亲,沈阳县公安局局长,因包容抗日分子,被日军在广场活活烧死。大飞辗转躲藏,孤身逃到南京,进了“东北中山中学”。如今,大飞的名字与英魂被镌刻在南京抗日航空烈士纪念碑上。

学校里生活艰苦,每当周末,邦媛的哥哥振一会带大飞来家,让他有家的温暖。邦媛也多了这么一个长自己六岁的大飞哥。

第四次阅读张大飞的故事后,我登上南坡林木茂密、北坡悬崖峭壁的牛首山。

我随齐邦媛回到一九三七年的清明时节。

我独立山巅,眼前是如此一幕——

南京的春天,有些来迟,没有阳光的午后,仍有许多寒意。十二岁的邦媛,随哥哥振一、大飞等一群东北流亡学生,在攀登。瘦小的邦媛最后一个登顶。也许是攀登的缘故,邦媛衣单而显得瘦弱,吃力地到达顶端。

几个相互比赛体力,迅速登顶的大男生,和哥哥振一、大飞,因饱览过山顶的春色,眼见风起云飞,便欢呼雀跃,飞快下山。

张大飞像

四点多了,刚刚登顶的邦媛还没喘过气来,大男生们已经开始下山了。

风大寒冷,她脚下发软,艰难地下行,走到半山,哥哥、大飞早已抵达山下。天渐近傍晚,寒意伴随着恐惧,邦媛走不动了,她紧紧抱住石崖,开始呼喊、哭泣。

这时,邦媛远远看到大飞哥在山下隘口看她。

天色渐暗,大飞重新回头攀登,走近紧抱石崖的邦媛,牵手下山。

天色暗,风中寒。行至隘口,大飞脱下自己的学生棉大衣,紧紧包裹着只有三十多斤的邦媛。

“别哭,别哭,到了大路就好了!”

六十多年后,邦媛的《巨流河》,一纸风行。

如今的牛首山,佛光梵音,我在牛首之巅,感受温情与敬意之时,看到的是这样的看与被看:

数十年间,我在世界各地旅行,每看到那些平易近人的小山,总记得他在山风里由隘口回头看我。(《巨流河》,生活·读书·新知三联书店二〇一一年版,40页)

抗战开始后,大非变成了大飞,出生入死,成为一名空军飞行员。

2015年台湾纪录片《冲天》,以1937-1945年中日全面战争为背景,追念抗战过程中的空军故事

无论是美国训练,还是升空作战之前,他都不忘给邦媛妹妹一纸讯信。月复一月,年复一年。

匆匆又经年,嘉陵江边。

又是人间四月天。

那年风里,此时雨中。

一九四三年,邦媛高二即将毕业的春天。那是雨季,流亡南开中学的校园,黄昏时分,中学生邦媛被同学告知,有来客在学校操场等候。

嘉陵江已不复当年的清澈,我因写作《民国大学的文脉》,追寻流亡学生的踪影,第四次来到山城。

齐邦媛著:《巨流河》(生活·读书·新知三联书店,2010年)

我也在雨中,眼前是这样一幕——

邦媛由梅林走过,高高的雨人,向她走来。

是大飞,他穿着雨衣,走一半却停下了雨水中的脚步,“邦媛,你怎么一年就长这么大,这么好看了呢!”

部队换防,大飞在重庆转机,吉普车在南开中学门口尚未熄火,他是匆匆来见邦媛一面。

屋檐下,大飞把邦媛拢进他掩盖全身戎装的大雨衣里。

此情此景,那个牛首山上的大棉衣变成了大雨衣。

邦媛听到了大飞急促的心跳。

大飞松手让邦媛快回宿舍,果断的口气:“我必须走了。”

大飞雨中疾行。

我澄明的心中,是这寂静之音,我听到邦媛说:“这是我第一次听到他赞美我,那种心情是忘不了的。”

战争极端残酷、无情。

距抗战胜利刚好还有三个月的五月十五日,大飞在豫南的空战中为掩护战友,壮烈殉国。

齐邦媛捐赠的张大飞烈士遗物

悲从喜中来。邦媛说:

今生,我未再见他一面。(《巨流河》,97页)

此言刻骨,字字锥心。

走下牛首山,大飞不寂寞。我从豫南来,紫金山上,找到大飞。

一对夫妇为儿子十八岁庆生,来参观、祭奠抗日航空烈士。面对一米八五的英俊少年,我问家长:“让他也当飞行员?”

回答:“我们让他来祭奠前辈!”

是的,让他来感受信念的力量和大爱的温情。

我们一起在刻有大飞名字的石碑前,久久不忍离去,是想多陪伴大飞一会儿。

这里,邦媛也曾来过。

南京航空烈士公墓,最早由国民政府军政部航空署于1932年建立,以纪念在北伐与淞沪抗战中阵亡的空军飞行员。抗战胜利后,陆续将全国各地抗战中牺牲的空军将士迁葬于此

国仇家恨,流亡学生大飞放弃上大学,从军杀敌。

痛失我爱,流亡学生邦媛饱含真情的文字也让大飞英灵永在。

经风见雨,空间见证苦难,时间铸就人生,凝成文字。

化蛹为蝶,华章彩缎。与邦媛文学之约,爱,不能忘怀。

由怒目少年到江湖鼎公

对王鼎钧早有了解,但系统阅读他的作品,则是二〇一五年上半年。

从二〇一三年起,长篇四卷本回忆录《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》,如简体字新娘,带着“作文四书”“人生四书”及多本散文集的陪嫁,远嫁北京三联书店。

文学还乡,路途遥遥。虽没洛阳纸贵,却也四书风行。

“满堂花醉三千客,一剑霜寒十四州。”(唐·贯休)

四卷回忆录,耗时十七年。相对于抗战“失学少年”的八年流亡,没有“失根”,带根走天涯,直到平静地客居纽约。距离产生美,却也是苍凉、悲壮而又饱含辛酸的苦涩杂味。

王鼎钧著:《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》(生活·读书·新知三联书店,2013年)

二〇一五年十一月在纽约第一次与大师相遇。他沧桑中透出慈祥,国语乡音,亲近是穿行七十年,跨过千万里的这般缘分。我说老家河南,他曾经从家乡兰陵,十四州风霜雪寒,流亡漂泊,仗剑过我乡。王太太向他说我是来自南京大学的文学教授,这一下子触及文学江湖老人的疼处,他挺胸、昂首,敏捷地给我行个军礼,并发出浑厚的响声:

“失学少年向文学教授致敬!”

一切来得突然、快捷,惊得我不知所措,一时无语,随即上前,紧紧拥抱在一起。

我知道他多年来习惯称自己为“失学少年”。稍稍平静,我看到“一代中国人的眼睛”里却饱含着泪花。你眼里为何含着泪花,那是叶对根难舍的思念。我从故乡来,触动了我们共同的根。

流亡学生,家在兰陵,逃难到阜阳,三年短暂安定,又辗转陕南汉阴。流亡途中,也就是一九四四年秋高气爽的丰收时节,他在我家乡宛西内乡县大王营村养病一个多月,咀嚼了我少年时代一样的食物,吸收过我成长岁月一样的营养。

王鼎钧

相聚几次,所言甚欢,不以物喜,不以己悲,纵情数万里,上下几千年。谈古论今,从台湾痖弦,到大陆莫言;由报纸副刊,到微信访谈。结果是一串串用大蒜头编制花环,成为我俩乡情的兴头,以至于从我家内乡的蒜头,谈到他家兰陵的蒜薹。

他从内乡匆匆离去,半年后,在我家内乡开始了抵御日军西进的最后一场恶战——西峡口战役。我爷爷在这场战役中是运送物资的车夫。

故国、故乡,乡愁、离散,失学、流亡,一切被文学符号化为流动的文字。远离故乡,你把自己离开时随身携带的母语当作你真正的故乡。对于无家可归者来说,语言是敞开的存在之家,是诗意的道说者的栖居之地。诉说、倾听、灵光、感觉、梦游、自在,一切与自我存在相关联的活动,都落实在随身携带的母语之中。语言即故乡,乡愁是美学。

当流亡美国的德国作家托马斯·曼被问及“是否想念故国”时,他的回答是:“我身所在,即是德国!”

当有人问波兰流亡作家贡布罗维奇:“波兰在哪里?”他回答:“波兰就在我身上,我就是波兰。”

这正是阿多诺强调的“对于一个不再有故乡的人来说,写作成为居住之地”。

萨义德在《知识分子论》中着重论述了流亡对知识分子的意义(单德兴译,生活·读书·新知三联书店,2005年)

同故乡唯一没割断的联系只是这纯正的汉语。

对于纯正汉语的态度,王鼎钧是认真的。当别的价值都可以被异国他乡的生活毁掉的时候,他说这个价值,我不能毁掉它,文心安处是吾乡。

二〇一七年六月,我们第二次在纽约相约,我还文学大师一个敬礼。

两万里云月,心有千千结,久结如岩石璞化。王鼎钧远离故土,离黄河日远,他十三年磨刀,十七年琢璞。在流亡中度过了自己的中学时代,《怒目少年》以细节见真相、彰思想、显人性、流趣味、露才情。

王鼎钧十二岁时,抗战爆发,也因此失学。十四岁那年,他成为家乡抗日游击队的成员。三年后以流亡学生的身份,在安徽阜阳,被第二十八集团军总司令、鲁籍名将李仙洲创办的流亡学校所收留。

“生活条件与战斗条件一致”的流亡学校,是这个怒目少年生命历程的意志期。他说这一段生活矫正了情感期的弱点,也为下一期“关山夺路”积蓄了力量:

中国人生了气,有时像滚水,有时像火山。抗战军兴,中国人蓄怒待发,出气的对象有变化,先对外国,后对本国……出入于两种怒气(对外国和对本国)之间的我,以一个少年人的受想行识,构成《怒目少年》这本书的内容。(《怒目少年》,生活·读书·新知三联书店二〇一三年版,1—2页)

同是流亡学生的作家朱西宁感叹:“今人每谓抗战精神,皆多简化为艰苦奋斗,那可仅能言其表相,唯《怒目少年》得其真谛,故能显现真相。这就是散文大家的意境。”

“我用了十七年,是要把痛苦的记忆写得不痛苦,很多作家写他的痛苦,是把痛苦转嫁给读者,让读者痛苦。我认为不应该这样。……但至少我要做到写的东西使读者得到启发而不仅仅是痛苦的转嫁。”(《东鸣西应记》,167页)王鼎钧这样说来看似超然、洒脱,或佛禅所谓的放下,却是在近三十年被台湾“特务”的“有限度的审查”的监控下练就的,因为“特务比编辑的要求要高,要越过更高的门槛,就是更高要求自己”。这在写作中是要求自己思考必须严谨周密,既注意文字的放射性又要保持内在的张力。

王鼎钧著:《东鸣西应记》(南京大学出版社,2015)

见与不见,事实就在那里;煽情或不煽,乡愁充盈字间;是史诗抑或自传,读者判断。唯怒目少年之心已在澄明中归于静穆。

得佛禅顿悟,化四弘誓愿:通文心、行文路、登文境、兴文运(《东鸣西应记》,192页)。曾经的怒目少年,已是文学江湖的千手捕蝶人。

纽约时常有他的身影,文学界的朋友,都亲切地叫他“鼎公”,于我则是一道最美的文学风景。