“神豆汤”真相:晚清使节为何要杜撰一段传奇?

张德彝(1847-1918),晚清汉军旗人,早年入京师同文馆,学习英语,作为翻译和参赞随同多位专使、公使出国考察、游历、驻扎,至1902年任驻英公使,共出洋八次。他在国外的日记汇编成《航海述奇》八种,内容丰富,记载了身在海外的各种经历和感受,也描绘了诸多见闻,记录了和外人的交流交往,其中不少趣闻轶事,关于土耳其“神豆汤”的故事即其中之一。

一生八次出使的张德彝

治病有奇效却会上瘾的“神豆汤”

光绪五年(1879)的八月十一日,身在圣彼得堡的张德彝自述到当地著名景点夏园游览,遇见了“土耳其游士蒋果云”,此人通英语和法语,故可与曾在京师同文馆学习英语的张德彝交流。两人谈到了鸦片的危害,“蒋果云”说土耳其百年前曾经受到“神豆汤”的毒害,其威力和祸害程度还甚于鸦片之于中国,继而详细述说了“神豆汤”的来历,在土国的风靡与影响,以及土国厉行禁止的效果。

青年时期的张德彝

据说“神豆汤”是南极南冰洋所出产的一种黑色小豆,大抵由于来自极寒之地,故而原名“冰豆”。最初是犹太人以此豆所煎之汤治病,竟有奇效,只是服用之后疾病虽愈,却会上瘾,所以各国都不准贩卖,土耳其也是如此,只是在药店中有人作保方能购得。不过在一场大瘟疫之后,因豆汤治病之妙用,被冠以“神豆”之名,全国服用者竟达一、二成。此后其运用也从治病良药演化为嗜好品,大行其道,价格亦水涨船高,全国人如痴如醉,家家户户齐备豆子、豆汤和煮豆用具,各地的饭馆、酒店皆有供应。“神豆”的周边产品也随之产生,各种储豆之瓶、盛汤之罐,竟然以金银珠宝和象牙、鲸角作为材料和装饰。

至此,全土耳其受其害者已达半数以上,各阶层无论贫富,官僚、平民乃至于兵勇无不深陷其中,财力大损之后,国民的体质和精神面貌皆大幅度下滑。其描述与林则徐奏折中“中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银”的情况颇有几分相似。此时也有一些有识之士当面斥责贩运者“败运不仁”,但被答以如若无人服用,则根本无人贩运,指出问题所在乃在于土国人自身。直至新王“亮连”即位,方才力排众议,降下八条谕旨,严加禁止:在各省、郡、县城内设“戒豆院”;各地上报饮“神豆汤”上瘾的人数,“有妄报及知名不报者斩”;自官员至百姓分别进入不同级别的“戒豆院”戒除豆瘾;禁止出售“神豆汤”及相关器具,违者“严行治罪”;对于几经“戒豆院”戒治却依然复饮“神豆汤”者,最高可处以斩首之刑,“虽国戚王孙不赦”。

“偶遇”土耳其游士,聆听“神豆”故事

命令发出后六个月,戒豆院设施人员已经全部到位,据说土耳其全国人口2800多万人,而戒豆院收治人口竟然高达1721万多人。出院后反复者千余名,亦皆按规定治罪。故而一年以后,“神豆汤”得以禁绝,既无服用者,贩运者“不待禁而自禁矣”,此后戒豆院改为学校,收留孤贫儿童,江山安泰,据说又恢复到了230年前“天丰王”时代的盛世。听完土耳其游士的讲述,张德彝与之握手而别。

“神豆汤”故事在中国的流传

晚清出使人员的游记、日记,是国内了解海外社会的一个重要管道,不少趋新人士正是通过这些游记来丰富自己的域外知识,其重要性从康有为、梁启超所订的西学书目表中所占份额就可见一斑。尽管对于出使人员及其著作的非议之辞一直存在,不少游记日记被视为道听途说,简单拼凑而成,但是在那个西学西书缺乏的年代,仍然是不可或缺的信息资源。张德彝的《航海述奇》系列,相比郭嵩焘、曾纪泽、薛福成等人的日记,知名度稍显不足,但这一则“神豆汤”的故事,也引起了国人的注意。

光绪二十一年(1895)三月,时任江苏布政使的邓华熙向光绪皇帝推荐郑观应的《盛世危言》,并派遣专差将五卷本《盛世危言》呈递至京。光绪阅后将其发交总理衙门印刷传阅,造成了很大影响。此后,郑观应自己改订是书,推出十四卷本《盛世危言增订新编》,其中在五卷本已有的《禁烟下》一章末新增了两段文字。第二段首即称“尝考土耳其受神豆汤之祸,较中国受鸦片之祸尤烈”,显然郑观应并没有提到这一段话的来历,若仅从“尝考”二字来看,还似乎是其亲自考见所得。实际上此后的内容大体雷同于张德彝《四述奇》中从“土耳其游士蒋果云”处听来的内容,只是在文字上做了一些删改。文章最后感叹道“我堂堂大一统之中华”,反而不能禁绝鸦片,实在是“出土耳其之下”。

就在邓华熙向光绪帝推荐《盛世危言》的六个月后,《申报》头版上刊载一篇未署名的文章《神豆说》。作者自称“执笔人”,开篇即言由于对鸦片烟惑乱中华深恶痛绝,经常奋笔疾书呼吁严禁。某日有客来与“执笔人”晤谈。客人言如今只知道印度鸦片输入中国,为祸甚巨,其实鸦片的源头在土耳其,而且印度鸦片中致人上瘾的“玛琲精”(即吗啡)含量为百分之六到八,土耳其鸦片中的含量则高达百分之十六,故而土耳其才是罪魁祸首。接下来,客人又提及“顾土耳其虽以鸦片祸人,而其受神豆汤之祸,则实较鸦片尤过之”,即从百年前述起,到最后的“竟出土耳其之下哉”,其文字内容基本与《盛世危言》所载完全相同。“执笔者”在听完以来客所论后以为,既然土耳其的禁令有效,何不仿效以禁鸦片,而最根本的就在于朝廷能够振作起来。

这一篇《神豆说》采用的是传统文人“有客曰”的手法,创造了一个对话者和消息来源,同时也借以表达作者本人的意思。究其来源,文章完全没有提及张德彝和郑观应,但是从文字内容上来看,除了主客谈的场景塑造之外,几乎与《盛世危言•禁烟下》末段文字相同。现今来看,《申报》上《神豆说》一文的作者“执笔人”究竟为谁,已经难有确凿证据来证明。若对照郑观应《禁烟下》之后补充的文字来看,两者实有莫大关联,《神豆说》的作者或许就是郑观应本人亦未可知。当然也有一种可能便是“执笔人”另有其人,郑观应反是借鉴者。

数年之后,光绪二十四年十一月二十七(1899年1月8日)的《申报》第二版上发表了一篇名为《痛陈烟害》的文章,乃根据香港《循环日报》所载,言明除了鸦片烟的危害以外,烟草对人体也有很大损害,故而英国、爱尔兰、挪威等国都禁止种植烟草。第二天的《申报》头版刊出一篇呼应文章《阅昨日本报痛陈烟害事试申引之》,此文也没有署名。作者首先对前一日的文章表示充分肯定,罗列烟草之害,其次又列举了全球各地类似于烟的各种不良嗜好,比如印度的麻汁、南美的高卡叶等等,当然也少不了“人多不及知”的土耳其神豆一事。

相较张德彝和郑观应以及《申报》上《神豆说》一文,此文叙述篇幅要小很多,也有不少转述中的移易之处,原本“蒋果云”口中,神豆的产地为南极,被改换成“土耳其海滨”,戒豆院成立后一年,全国无人饮用豆汤,四五年后方国泰民安,也改成了“历四五年始禁绝”。相比这些偏差,作者的世界知识同样可能稍显欠缺,其称土耳其为“黑子弹丸”之国,且“无政教”,显然与土国当时仍旧幅员尚广,国中信奉伊斯兰教的实际情况不符。当然此番对土国情的“不确”表述,更为重要的目的应该是进一步烘托出“我中国贫弱极矣”,连土耳其之类的“小邦”都不如的感慨。

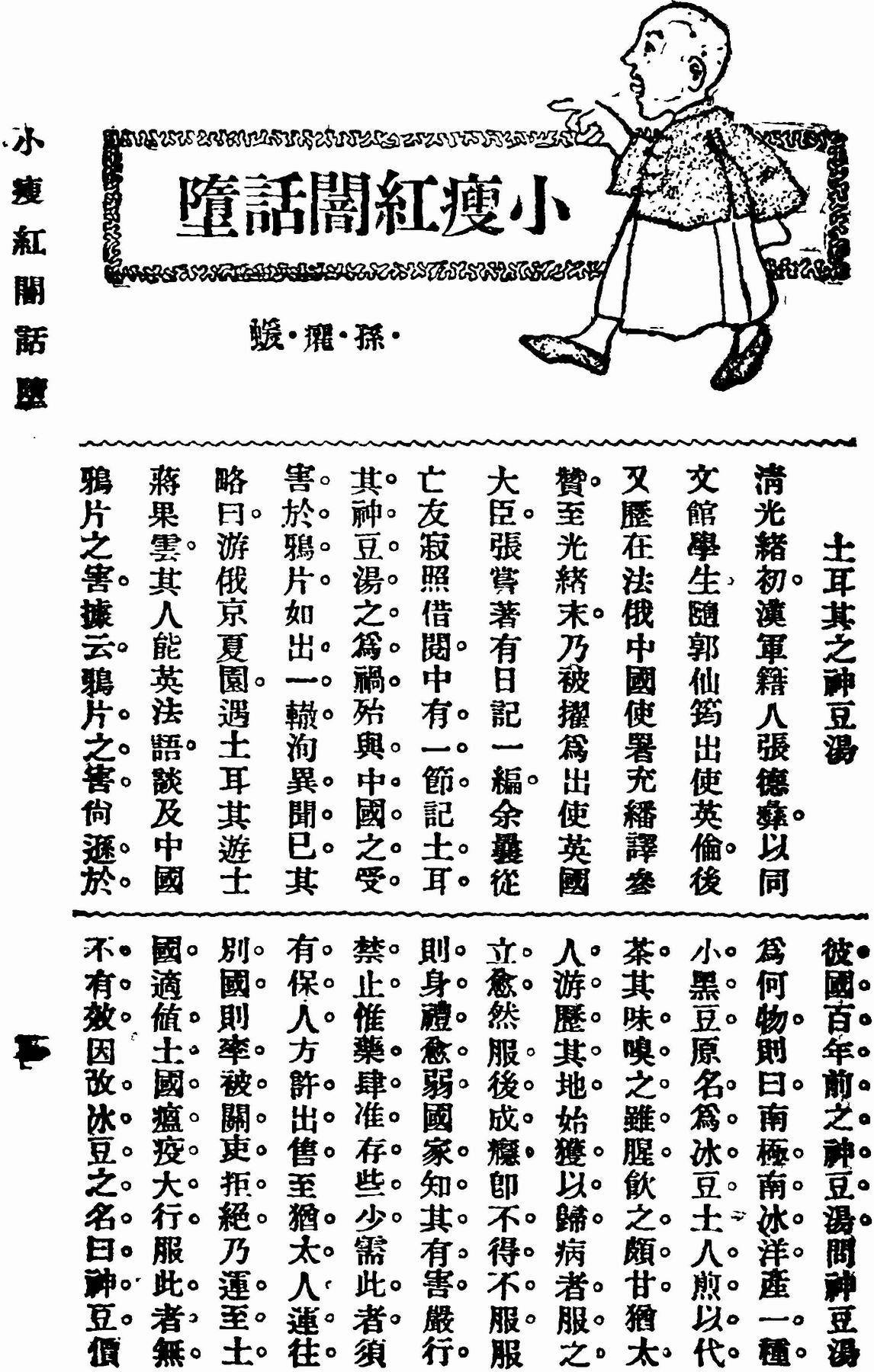

《土耳其之神豆汤》

进入民国后,鸦片依旧在神州大地肆虐,“神豆汤”之事则继续在流传。鸳鸯蝴蝶派刊物《红杂志》于1923年10月26日发行了第六十二期,其中有孙癯蝯的《小瘦红暗话堕》,由三则小故事组成,其中第一则为《土耳其之神豆汤》。开篇即明言此为张德彝在光绪初年使外日记所载,之后的内容基本上完全照录日记,八条“戒豆谕旨”也全部收录,全文仅个别文字有所改动。引录之后,作者表示之所以不吝惜笔墨,照录原文,乃在于中国禁鸦片之令实行十多年,结果非但没有成效,反而愈演愈烈,土耳其禁止“神豆汤”一事正可以作为我国禁烟之借鉴。无独有偶的是,文章最后也发出了“抑何其并土耳其之不若也”的感叹。新中国成立之后,鸦片基本得以禁绝,但就近年来各种纸质、网络出版物来看,土耳其“神豆汤”之事仍有所见。

“神豆汤”背后的真相

那么这则流传颇广的“神豆汤”故事到底是不是真实可信的呢?答案是否定的。

笔者初见《航海述奇》中此段记述,也曾希望能够找出“神豆”和此则土耳其旧事在历史上的证据。初时曾疑此豆乃是“咖啡”,因为咖啡豆的形状和“黑色小豆”颇为类似,也是通过煎煮方式,饮用其汤。咖啡一般被认为发现于埃塞俄比亚,最初被人工种植和饮用都是在阿拉伯地区,可算是当时土耳其奥斯曼帝国的势力范围之中。土耳其国内也发生过对于咖啡的争议和禁止咖啡的提议,但咖啡的危害规模与被禁绝的力度也完全不是张德彝笔下那样,更别提所谓南极原产。同样,这种神豆显然也不是鸦片,否则直接以土耳其禁止鸦片为论,岂不是对于中国的禁烟更有借鉴意义,没必要以“神豆”的方式来遮掩。

排除了咖啡和鸦片的可能后,再细细审视这段土国旧事,就会发现许多不合情理之处,在此一一加以解读剖析。

首先,“神豆”的产地据说是“南极南冰洋”,当地土著煎煮服用以代替茶。包括张德彝在内的时人,往往不了解南极有一大陆,将之等同于北极的北冰洋,这一点也算正常,但是南极附近何来土著居民,又何尝有可被称作“神豆”的产物。其次,“神豆”的发现和贩运乃由于“犹太人历其地始获之”,随后运往各国,当日的犹太人虽有遍布全球经商的情况,但其足迹是否能够到达南极,并且能够贩运数量如此之多的“神豆”至全球各地,很难叫人信从。由此可知,《申报》上《阅昨日本报痛陈烟害事试申引之》一文,将“神豆”的产地改为土耳其滨海地区,反而更加“合情合理”。再次,如若有一场涉及到土耳其全国六成以上人口的“神豆”之瘾,史籍上不可能全无记载,在那个全球化起步的年代,也不可能不波及影响其他国家。

此外,还有一些小问题也显示出此则传闻的子虚乌有,比如张德彝转述的“戒豆院”收治人数,全国男性16191866人,女性1020692人,而总数为17212358人,将男女相加之后,相较总数多出200人,实为17212558人。

综合分析可知,《航海述奇》中这段闻之于土耳其人的“神豆汤”故事,其实是张德彝自己编造出的,实际上是一则针对中国鸦片泛滥情况而作出的寄望式的“寓言”故事。故事中所说的“神豆”成瘾的现象,都是取之于国人沉湎于吸食鸦片不能自拔的真实写照,如家家自备烟具,店家准备烟具以飨顾客,以及烟价腾贵和以各种金银珠宝装饰烟具等等。之所以托之于土耳其,想必是因为驻外使臣游记,国内读者不少,不好明言批评本国,只能以国内人不太了解的西亚老大帝国土耳其和人迹罕至的南极作为寓言内容。

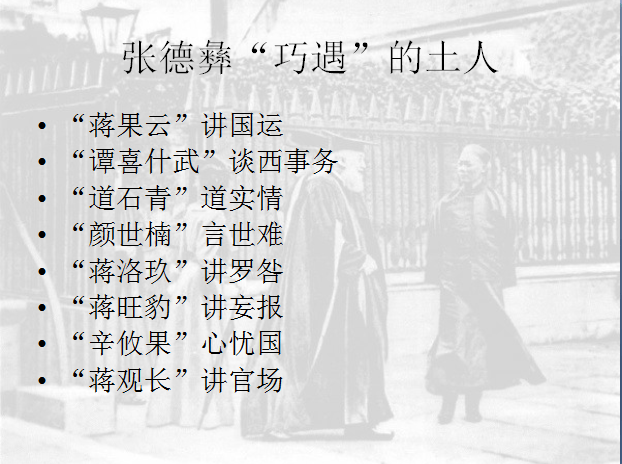

“偶遇”土耳其人是张德彝“寓言”的常用手法。上图为笔者整理的在《航海述奇》中出场的那些“土耳其人”一览表

另外,所谓土耳其成功“戒豆”的经历,完全可以说是对祖国禁烟的美好希望,日记中张德彝编造了八条谕旨,也可能是其思考如何制法戒毒的提议。就《航海述奇》系列中所拟的土耳其人的名字,或可看出编造的端倪与深深的期望,“蒋果云”显然不符合一般土耳其人名汉译之后的称呼,更像是中国人的名字,而其谐音就是“讲国运”,与文中的“败运不仁”正好呼应。至于当机立断、令行禁止、戒豆成功的贤王“亮连”,初看不知是何人,实则暗指“光绪”——“亮”对应“光”,“连”对应“绪”,属于中国传统的文字游戏。“二百三十年前”的“天丰”太平盛世,显然也是指乾隆盛世,“天”对应“乾”,取乾坤对应天地之意,“丰”对应“隆”。

张德彝《航海述奇》中“神豆汤”的真相已全部揭开,然而时至今日,形形色色的“张德彝”们仍然屡见不鲜,各种“神豆汤”故事也层出不穷。近年来一些国外的名言或者名事广为流传,一经散布,有人惊叹,有人反思,有人辩驳,最终不少都被证明是子虚乌有或者断章取义。这些名言名事或许在思想上具有寓言故事的意义,但就知识角度而言,自然是错误的。

传统社会,尤其是周秦诸子争鸣的时代,立言喜托古,或上溯黄帝、尧舜言行有如亲见亲闻,或著书立说托以古人之名,经过学术界近百年的疑古、考古、释古,其面目逐渐清晰。相较于古代中国人喜欢托古,近代以来国人喜假托外人外事,或作激励之辞,或下痛贬定论,或树先进模范,或为前车之鉴,不一而足,总之褒贬不一,正面反面教材具备。这一现象与海通后国人视野扩大,大部分国人对西方了解有限,面对窘迫境况自信心之丧失,以及自我东方化等各种因素都有关系,在此不作详论。只是在慨叹历史有惊人相似的同时,为读者们奉上这一段探颐索隐的小故事和“神豆汤”的真相。