考古学中的“暗物质”——从殷人崇酒的历史说起

文 | 冯时

一

暗物质(Dark Matter)是物理学的基本概念,简单地说,它是指宇宙中那些看不到的物质。天体物理学家认为,宇宙事实上是由可见的普通物质与不可见的暗物质共同组成的,而从两种物质所占的比重来看,暗物质可以达到百分之九十甚至更多,成为宇宙中物质存在的主体。今天我想把“暗物质”这一概念引入考古学,用它来指那些在古代社会存在或普遍存在,但在今天已经无法看到的物质。尽管我们所说的暗物质与物理学所定义的内涵有所不同,但这应该并不妨碍我们对这一概念的借用。

银河系被大量的暗物质占据

考古学是以对古代物质遗存为研究对象的学科,人们可以借此了解人类社会的历史,甚至重建这一历史。然而由于物质材料的不同,上古社会中的某些遗存可以一直留存到今天,但另一些遗存则可能在短时间内就已迅速朽烂,以致踪迹皆无。这部分在可见的物质遗存之外的不可见物质,我们就称之为“暗物质”。正像宇宙是由可见的普通物质与不可见的暗物质共同构成的一样,人类社会的历史也同样由这两种今日可见或不可见的遗存所构成。考古学一向是研究看得见的遗存,但看得见的遗存的反面却是更大量的看不见的遗存。显然,如果人们在考古学研究中只关注那些可见的有形遗存,而忽略更多的不可见的无形遗存,那将对我们全面客观地理解古代社会极为不利。

考古学中于今日看不到的暗物质有很多,诸如墓主人的肉身乃至容颜、人类的食物、身着的服饰、束发的冠带、旌旗的縿旒、竹木的笾豆、缩酒的青茅、礼玉的缫藉、丧礼的包奠,以及陶器、石刻和雕塑上的彩绘图案等,不一而足。可以想见,数千年历史所造就的古代文明不仅丰富多彩,而且五光十色,远不是今日考古学所展现的一片灰暗。尽管我们承认上述在今日已无法看到的物质一定存在,但是由于其太易朽烂漫漶,所以人们根本不会奢望能在上古遗存中对其有所发现。但是对于这些暗物质而言,如果我们因其朽损就无视它的存在,或者根本不知道古人创造有这样的物质,那么我们通过有限史料所构建的历史就一定是片面的。

我们对于古代社会的了解显然不可能只根据那些看得见的物质遗存,还应包括今天已经无法看到的真实存在。如果考古学家只知道通过石、骨、陶及金属制品这些得以留存的少量可见遗存去研究历史,并以为这就是历史的原貌或者全部,那将是十分危险的,它意味着这一学科势必丢失绝大部分客观存在的史料,这当然会使其所构建的历史不仅极不完整,甚至可能从根本上就是错误的。诚然,上古社会的大量物质遗存于今日已不可复见,这决定了考古学在获取材料方面不可能尽善尽美,这是考古学自身的局限性,无法克服。尽管时代愈晚,人们可能看到的古代遗存也会愈多,但这并不意味着古代的物质遗存没有遗失。为了弥补这一缺憾,考古学必须与传统的历史学相结合,以求通过文献史料补充考古学看不到的大量暗物质,从而最终使我们认识的历史更接近真实,也更为完整。

如果我们认识到考古学中暗物质存在的事实,那么寻找这些暗物质就是必需的工作。田野发掘技术的精细化当然可以帮助我们找到某些暗物质的线索,但是对于那些连痕迹都没能留下的物质而言,再精细的田野技术恐怕也无济于事。事实上,揭示考古学中的暗物质,关键不仅取决于田野技术的提高,更在于我们具有多少有关古代社会的基本知识,而这些知识只能通过古代文献去获取。我们对古代社会认识得愈全面,看似“丢失”的暗物质就不会真正丢失。古人缩酒用茅,青茅在上古遗存中虽然难以发现,但历史知识却可以帮助我们重建相关的祼礼仪节,使考古学中的“暗物质”变为古代社会的“明物质”。显然,考古学中的暗物质并不是不可以借助古代文献史料加以弥补的。换句话说,只要我们对上古制度有足够的了解,我们就有可能认识这些暗物质,并通过可见与不可见的物质史料共同构建我们的历史。这方面的实例可以借对殷人尚酒之风的研究做另一角度的观察。

二

殷人崇酒尚饮,以致纵酒而亡国,痛失天命,成为周人明鉴的历史教训。西周初年,周公旦作《酒诰》,告诫封于殷商故地的康叔封勿腆于酒,其称殷纣“在今后嗣王酣身”,臣僚则“庶群自酒,腥闻在上,故天降丧于殷”。而西周大盂鼎铭更直引周康王钊的话说:“我闻殷坠命,唯殷边侯甸雩(与)殷正百辟率肆于酒,故丧师祀。”无不明确阐述了纣王及其内外服群臣纵酒亡国的史实。显然,这则信史是不容怀疑的。

大盂鼎

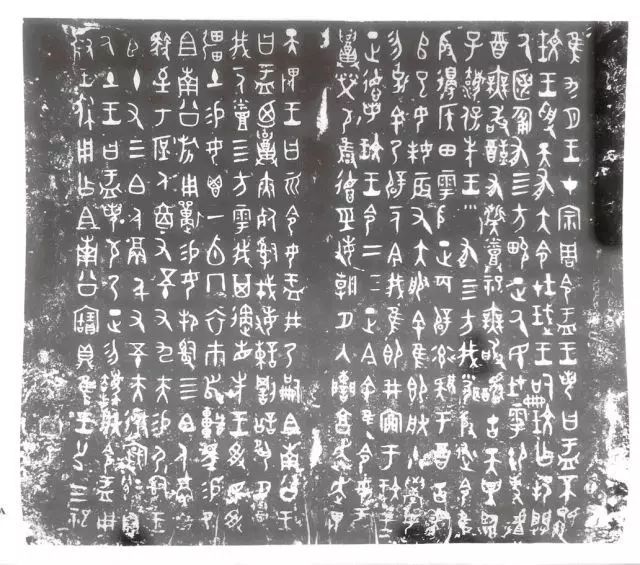

大盂鼎铭文

长期以来,考古学家希望能通过古器物的研究证明这段殷人尚饮的历史,其中最直接的证据莫过于在商代晚期的墓葬中发现大量的酒器,并以这些酒器的组合标注墓主人的身份。尽管商代酒器的正名问题至今还没有彻底解决,但如爵、罍一类器皿,由于有文字或器物自名的证据,其器形则是清楚的。今姑以宋人所定之器名对商代酒器加以考察,则据不完全统计,殷墟墓葬出土的青铜礼器共约千件,其中青铜酒器就占七百二十四件,而用以饮酒的爵、觚二器竟达四百七十六件(岳洪彬:《殷墟青铜礼器研究》,中国社会科学出版社二〇〇六年版),似乎显示出尚酒之风确实已成为晚殷社会所弥漫的陋习。事实上以殷墟出土的酒器分析,殷人的这一积习并非仅限于殷纣一王,至少从武丁时期即已形成风尚,而且在武丁的子辈祖庚、祖甲时达到了高峰。尽管考古发现带有诸多偶然性,因为妇好墓的发现极大地增加了这一时期的酒器数量,但当时酒器特别多却是不争的事实。从这一角度观察,周公所谓殷王自成汤以至帝乙诸王皆善,唯纣一人不耻的说法便不完全符合事实,似乎前王不仅不敢湎于酒,而且更无暇崇饮,独殷纣荒腆于酒,这与武丁以后酒器泛滥的事实大相径庭。子贡曾怀疑说:“纣之不善不如是之甚也,是以君子恶居下流,天下之恶皆归焉。”(《论语·子张》)大概世人以纣丧天下而憎恶之,遂将万恶归于纣。人同此心,古今皆然。

然而从另一个角度分析,殷人尚酒的结论似乎又不能匆忙做出,因为虽然在殷墟发现了大量饮酒之器,但充当盛酒之器而用于燕饮的尊、卣、壶之类鬱彝却数量有限,何况这些器皿有时也并不作为酒器来使用,而更重要的作为燕饮重器的罍则少之又少,只有区区十一件而已,甚至整个帝乙、帝辛时代也仅见两件,与当时崇饮之风盛行的情形极不相称。考古学家的解释当然是罍的数量特少显示了其使用者地位的崇高,但如果这种在燕饮中盛酒的器皿并不常见,或者说当时的人们只重饮酒之器,却普遍缺乏盛酒之器,这种现象对于一个嗜酒社会显然是不可想象的。即使我们将于殷墟以外发现的青铜罍统统计算在内,充其量也不过二十余件。很明显,这二十余件盛酒器不仅根本无法支撑起晚殷社会二百余年的崇酒历史,即使想坐实周人描绘的纣为长夜之饮的事实也很困难。

只有饮酒器却缺乏盛酒器,这一现象非但不能作为殷人尚饮的证据,反而有可能暗示了时人节酒制欲的追求。殷人以爵、觚为饮具,爵、觚器小容少,其名义重在对饮酒的自我节制,所以奉为尊贵之器,商周礼制于这一点阐述得非常明白。

据商周古礼,物或以大为贵,或以小为贵。《礼记·礼器》对此有着详细分别:“有以大为贵者:宫室之量,器皿之度,棺椁之厚,丘封之大。此以大为贵也。有以小为贵者:宗庙之祭,贵者献以爵,贱者献以散;尊者举觯,卑者举角。五献之尊,门外缶,门内壶,君尊瓦甒。此以小为贵也。”据文献记载,古之酒杯分为五种,即爵、觚、觯、角、散,形制不同,容量各异,爵最小而至尊,散特大而最卑。反之,盛酒之器皿则以器大容多为尊。东汉许慎作《五经异义》,于五种饮酒器的名称含义及容量多少讲得很清楚。其引《韩诗》说:“一升曰爵,爵,尽也,足也。二升曰觚,觚,寡也,饮当寡少。三升曰觯,觯,适也,饮当自适也。四升曰角,角,触也,饮不能自适,触罪过也。五升曰散,散,讪也,饮不能自节,为人所谤讪也。”爵器最小,仅容一升,饮之自足;觚次之而容二升,也以孤寡量少为旨;觯容三升,其名取适宜或适可而止之意;角容四升,已触酣饮之过失;散容五升,以豪饮而为人所讥笑。足见古礼以饮酒适量为宜,所以饮酒之器自以体小容少者为贵。根据这些观念分析,殷人常以爵、觚为饮酒之器,且缺少盛酒之器酌酒,似乎处处自我节制,此岂可见纵酒亡国的气象?

宝鸡石鼓山出土青铜酒器

然而,殷人尚酒崇饮确属事实,这从他们于饮酒之器越做越大的现象即可见一斑。如妇好墓所出四十件青铜爵,小者仅高十九点七厘米,大者则高达三十八厘米。而晚商的觚在形制上虽呈现出由粗渐细的变化,但器身的高度却在不断增加,小者尚不足十六厘米,大者则已超过三十二厘米。这种对于饮酒之器放量改造的结果致使爵不像爵,觚不像觚。孔子曾感叹道:“觚不觚,觚哉!觚哉!”(《论语·雍也》)清人毛奇龄《论语稽求篇》解释孔子的话说:“觚不觚者,戒酗也。觚,酒器名。量可容二升者,其义寡也。古量酒以三升为当,五升为过,二升为寡,故制器者即因之。故凡设器命名,义各有取。君子顾其名当思其义,所谓名以实称也。今名虽为觚,而饮常不寡。实则不副,何以称名?故曰‘觚哉觚哉’。”由此可以知道,孔子所见其时之失礼现象,几乎就是殷人崇酒而使其饮器越制越大之旧事的重现。

作为饮酒器皿的爵、觚、觯,容量都很有限,唯一至三升而已,所以器名的本义都有寡少适量的意思,旨在劝人少饮,不可沉湎于酒。上古时代,酿酒尚不具有蒸酒的技术,酒精成分很低,而升又小,喝两三升酒是微不足道的。《史记·滑稽列传》记淳于髡酣饮,其量可多至一石,即可想见。而殷人纵使加大了饮酒器皿的容量,如果没有盛酒器反复斟酌酬酢,一饮而尽是不可能至酣的,因此,仅凭殷墟饮酒器具的发现,殷人“腥闻在上”的纵酒情景恐怕难以想象。

罍作为盛酒器以供储酒、斟酒之用,在上古时代应是常见的器皿。礼有祭社之罍,有宗庙献尸之罍,有宗庙酢臣之罍,有飨燕之罍,古人于罍身之上施以云雷纹,象征其施之不穷,因以得名。《说文解字·木部》有“櫑”字,许慎的解释是:“龟目酒尊,刻木作云雷象,象施不穷也。”可知最初的罍应为木制。两周金文的“罍”字或从“木”,或从“缶”,或从“金”,都用来表示罍的材料,所以罍有木罍、陶罍和铜罍之分。陶罍、铜罍都可以留存于今,但木罍则至今尚无发现,可能早已朽损无存。

血而余方罍

罍以酌酒,体大而量盈。《五经异义》引《韩诗》说:“金罍,大器也。天子以玉,诸侯、大夫皆以金,士以梓。”又引《毛诗》说:“金罍,酒器也,诸臣之所酢。人君以黄金饰尊,大一硕,金饰龟目,盖刻为云雷之象。”罍虽有尊卑之别,但都于其身绘出云雷之形,其名为罍即取自云雷。唐人贾公彦《周礼疏》说:“罍之字与雷声同,故以云雷解之。以其雷有声无形,但雷起于云,云出于山,故本而释之,以刻画山云之形也。”所以罍取云雷不穷,以象博施不尽,取之不竭,其为斟酒器,自然以大为贵。《诗·周南·卷耳》“我姑酌彼金罍”,即言于罍中舀酒酌酒。《诗·小雅·蓼莪》曰:“瓶之罄矣,维罍之耻。”郑玄《笺》云:“瓶小而尽,罍大而盈。言为罍耻者,刺王不使富分贫,众恤寡。”也可知罍体硕大。显然,以古器物证实殷人尚饮之习,仅仅根据饮酒之爵、觚的发现不仅远远不够,甚至可能适得其反。饮酒器必须与盛酒器相互配合,而且数量相当,尚酒的风尚才可以呈现得清晰完整。

罍作为盛酒器用于多种礼仪,在殷周时代显然是普遍存在的器皿。据《周礼·春官·司尊彝》的记载,古春祠夏褕,秋尝冬烝,及四时之间祀,诸臣之所酢皆有罍。古人燕饮,主人为宾客敬酒曰献,客人回敬主人曰酢,主人再次为宾客敬酒曰酬,旅酬交错,颇有节制。至于燕私,则夜饮无算,一醉方休。但无论如何,臣酌酒于罍,不敢与王之神灵共尊,宾酢只能在自己的酒器中舀酒,而不能到主人或别的宾客的酒器中舀酒,因此罍用于宾客自酢,其数量应是相当可观的。而今日于殷墟仅发掘获见十一件铜罍,表明当时一定存在着大量以木制成的罍用以盛酒。盛酒容器以木器为之不仅可以保持酒的原香,甚至还能将木之香气融入酒中,促其成熟,就储酒而言,其效用远胜于青铜器。今日储存葡萄酒的方法仍以橡木桶为之,古制亦然。遗憾的是,这些盛酒的木罍经三千余年的埋藏早已不复存在,成为了考古学中的暗物质。

《周礼·考工记》载古代攻木之工分为七种,其中之一的梓人或制饮器,包括爵、觚、勺等。《礼记·曲礼下》也记天子之六工,其中即有木工,职同梓人。《尚书》有《梓材》一篇,内容为周公告康叔为政之道,若梓人治材。唐人陆德明《经典释文》引马融说:“治木器曰梓,治土器曰陶,治金器曰冶。”孔颖达《正义》云:“梓,木名。木之善者治之宜精,因以为木之工匠之名。”《韩诗》说罍或以梓为之,应该也为梓人所制。这些记载表明,不仅酌酒之罍多以木为之,甚至饮酒所用的爵、觚也应有相当数量的木器。将这些饮酒、盛酒之器做综合的考察,便知殷人不仅饮器丰富,而且其中用于酌酒的罍多以木为之,其体大量盈,供尚饮者斟之不尽,至酣至醉。只是这些足以反映殷人尚饮的“物证”,后来都随着岁月的流逝沦为了考古学中的暗物质。很明显,考古学研究必须充分考虑到暗物质存在的事实,如此才可能使殷人尚饮之类问题得到合理的说明。

对殷人纵酒史实的思考不得不使我们重新检讨考古学的长短利弊,准确地说,如果考古学以借实物史料重建历史为使命,那么其所获取的材料究竟能在多大程度上重现历史的真实就成了极关键的问题。事实上,完整地再现古代遗物是根本不可能的,这要求考古学家必须有能力避免受有限史料的误导,而通过考古资料与文献史料的结合,钩沉考古学所无法看到的暗物质,将遗物与文献放在同等重要的地位上加以研考。考古材料只能证明历史上存在过什么,却无法证明那个时代不存在什么,这种局限由于大量暗物质的存在而使史料残缺不全,势必导致人们对古代社会的误解。北宋王安石以《春秋》多残缺,戏之为“断烂朝报”。如果考古学研究仅凭可见的遗物说史,而无视大量湮灭无存的暗物质,那么今天的考古学又何尝不是又一部残破的《春秋》?当然,学科的局限性并不仅仅体现在考古学这一门学科,传统历史学的局限同样明显,除去文献史料的阙如之外,甚至所有实物史料的获取都只能依赖于考古学。这提醒我们注意,考古学研究不可以抱残守缺于一种学术,而必须将可见的物质史料与地上地下的文献史料彼此结合,最大限度地重塑在考古学中已经遗失的暗物质。