桑农:《千里江山图》中的历史密码

一

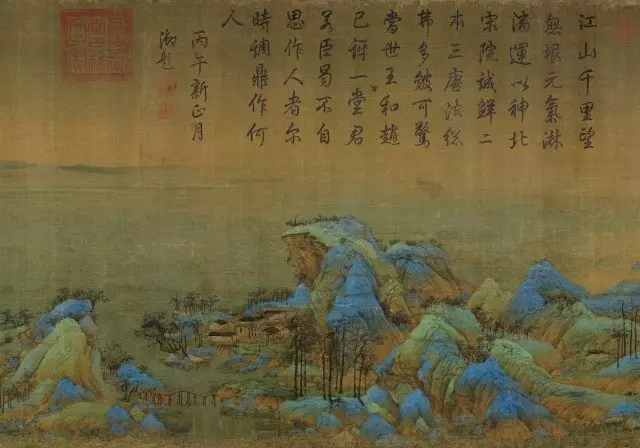

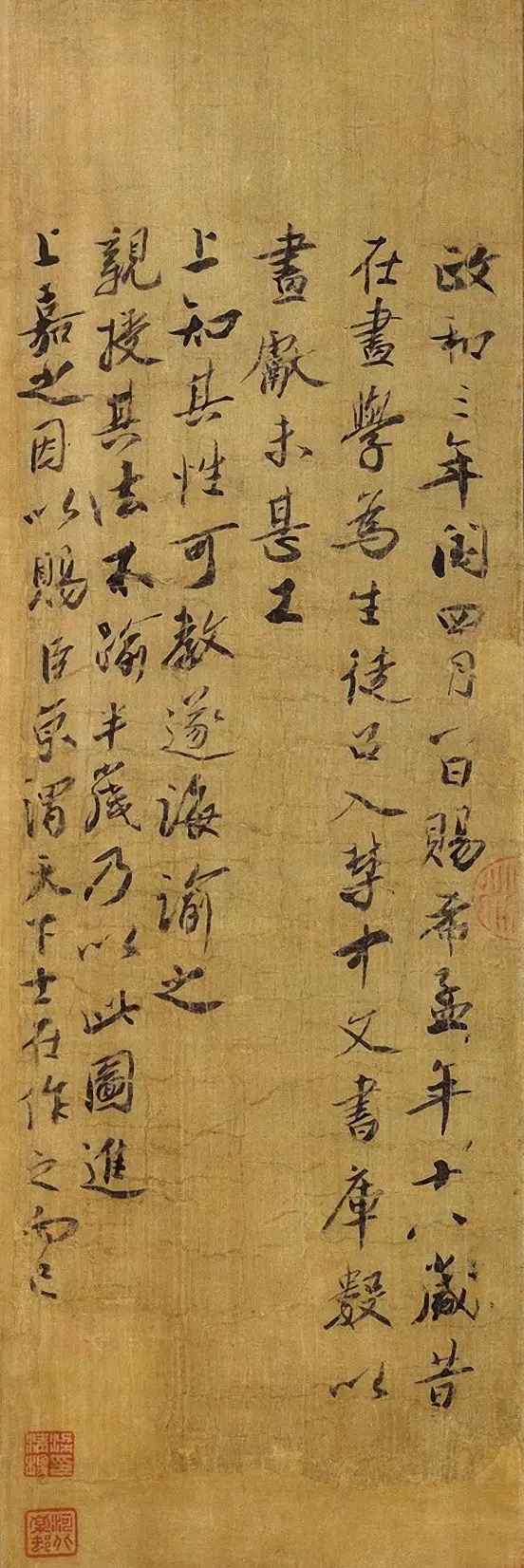

政和三年闰四月一日赐。希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法,不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣京,谓“天下士在作之而已”。

跋文中称此图是宫廷画家希孟所绘,此人未见诸史籍。像同一时代《清明上河图》作者张择端一样,我们仅从画后跋文知道其名。五六百年后,有书画著录称“有王希孟者”,随后大家都延续此说,今天各种绘画史上也是如此。但希孟是否姓“王”,查无实据。近来学界颇有异议,一说姓“希”名“孟”,这也不可信,因百家姓只有“郗”字,并无“希”字。一说姓“赵”名“希孟”,因是同姓宗室,才得到皇帝特别关照,或有可能。至于“希孟”两字,更像是字而非名,也是一说。画家的姓名无从考实,是一件憾事。但相对于徽宗宫廷里众多杰出的画师都湮灭无闻,希孟由于这段跋文在传世画作上留下了名字,要算是幸运者了。

“作之”似乎不用解释,但考虑到鲁仲连的典故,可参考司马光《资治通鉴》卷六。魏安王问宰相孔斌,谁是天下之高士。孔斌说世上没有这种人,如果有,那就是鲁仲连了。魏安王说鲁仲连“强作之者,非体自然也”。孔斌答道:“人皆作之。作之不止,乃成君子;作之不变,习与体成,则自然也。”大意是说,人都是要强求自己去做一些事。假如不停地做下去,便会成为君子;始终不变地去做,习惯与本性渐渐养成,也就成为自然了。

宋徽宗说“天下士在作之而已”,就事论事,是对希孟及其绘画才能的褒奖,说他坚持不懈去做,终于修成正果。但考虑到具体的历史语境,一位皇帝对当朝宰相说这番话,是否会别有深意?

蔡京此前不久刚刚复职,第三次被委以经国之重任,对此当然心领神会。他在画卷上写下跋文,决不至于是随手涂鸦。古人在画卷上书写题跋,是一件非常慎重的事,何况是在御赐画卷上写字。蔡京完完整整地记下徽宗对他说的故事、对他说的话,无疑是要表示,皇上的诲谕他都“记下”了。甚至不排除这样的可能,即这段跋文会被徽宗看到。蔡京正好借此表示:只要得到皇上的器重和提携,他也会像希孟一样不计较挫折,坚持不懈,辅佐皇上,治理国家。——正是由于这种君臣之间的交流与默契,徽宗与蔡京的关系才非同寻常。

对于二人,通常都以“昏君”和“奸臣”视之,但二人的互动也有另一面,可参见伊沛霞(Patricia Ebrey)《文人文化与蔡京和徽宗的关系》一文。

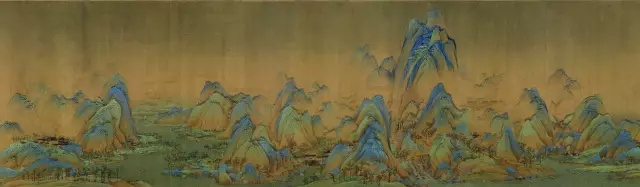

对照《千里江山图》,画面上的山水布局与文献里的画理完全一致。图中的主峰一目了然。那座最高的大山顶天立地,仿佛是君主。其他略低的山峰或簇拥左右,或遥相呼应,连绵不断,仿佛是各级官吏,依次排列,共同构成了国家行政秩序的象征图像。

可以这样说,《千里江山图》虽然由希孟执笔,却是徽宗宫廷画院教育的成果,体现了徽宗的美学追求和政治理念。他把这幅画赐给蔡京,或许也是希望蔡京继续为朝廷效力,去巩固和拓展大宋的基业,去创造一幅“现实版”的《千里江山图》。

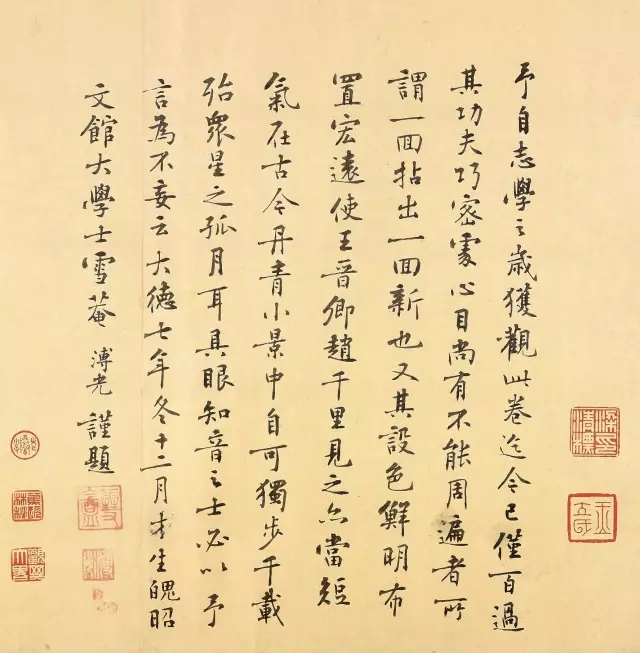

予志学之岁获睹此卷,迄今已仅百过。其功夫巧密处,心目尚有不能周遍者,所谓一回拈出一回新也。又其设色鲜明,布置宏远,使王晋卿、赵千里见之亦当短气。在古今丹青小景中,自可独步千载,殆众星之孤月耳。具眼知音之士,必以予言为不妄云。大德七年冬十二月才生魄,昭文馆大学士雪庵溥光谨题。

溥光是元代的书法家,也是一位高僧,后经赵孟頫推荐入昭文馆任大学士。他说十五岁时即目睹,后来又观赏过近百次,可见当时《千里江山图》为其家族所藏。他认为这幅画是青绿山水画“众星”中的“孤月”,此前王诜和此后赵伯驹的青绿山水画都无法与之比肩。这个艺术价值判断,今天看来也“为不妄”。但他没有涉及蔡京的跋文,对当年观画、赐画的功能和意义似乎毫无兴趣。

江山千里望无垠,元气淋漓运以神。

北宋院诚鲜二本,三唐法总弗多皴。

可惊当世王和赵,己讶一堂君若臣。

易不自思作人者,尔时调鼎作何人。

此诗后来收入《清高宗御制诗文全集》,第七句中“易”字为“曷”(画上应是乾隆笔误),第八句“作”字为“是”(可能是编书时修改,避免与第七句“作”字重复)。诗的前面六句是对画作的夸赞,不用详细解释;这后两句却耐人寻味。“曷”指怎么,为什么。“作人者”,见孔颖达疏《诗经》“周王寿考,遐不作人”云:“作人者,变旧造新之辞。”后因称任用和造就人才为“作人”;这里当是指徽宗。“调鼎”原指烹调食物,喻任宰相治理国家;这里当是指蔡京。“曷不自思作人者,尔时调鼎是何人”,意思是:培养和造就了希孟这样人才的徽宗,为什么不反思一下,当时何以会任用蔡京那样的人来担任宰相治理国家?!