朕亦一书生——从乾隆帝登基之初的一份上谕谈起

文 :卜键 来源: 《读书》

雍正十三年八月二十三日,当朝天子猝然崩逝,皇四子弘历继位。刚过二十四岁生日的宝亲王,由每日在上书房用功的书生,一变而君临天下,各项新政随之颁布:驱逐宫内僧道,释放在监皇叔,求贤求言,厘正文体······由先前的严苛峻急变为宽缓,赢得朝野称颂。而他那份关于“书生”的长篇训谕,更使天下读书人闻之振奋。

乾隆皇帝(弘历)画像(来源:中国新闻网)

坚持“国语骑射“,同时崇尚华夏道统,习学儒家经典,是清廷定鼎北京后的一项基本国策,也是其收服汉族文人阶层、维持两百六十年治统的重要制度保障。对于读书问学,清代皇帝“从我做起”,尊奉春秋经筵之制,求知若渴的康熙帝还增加了日讲;同时为每位皇子皇孙选配师傅,寅时即起床就学,至晚方归。然在谕旨中明确为“书生”“书气”抗辩张目的,则只有乾隆皇帝一人。他说自己就是书生,所信任倚重的大臣也多为书生,一番话痛快淋漓,可未过几年,口风便出现较大改变。

一

“书气二字,尤可宝贵”

书生,读书人之谓也。先秦多称儒生,实难以涵盖诸子百家之学,两汉后流行用“书生”。本文所指多为科举入仕者。清朝接续前明,以乡试、会试为考选官员之正故放眼望去,满朝朱紫多是书生。南书房、翰林院作为皇帝的文学侍从,庶常馆乃皇家最高学府,各省学政、各地考差皆皇上钦命拣发,非两榜进士一般难有此际遇。由十载寒窗、穷饿困乏的书生进入官场,难免有些人不能适应;各人才华禀赋不同,考试所要的文字功夫与行政管理有别,也会有人不适合;而清朝马上得天下,皇子王孙大多亲冒锋矢,功臣勋旧皆从死人堆里滚出来,常会嫌弃文人的柔弱酸腐,加以打压或出语讥讽。于是在一些督抚密折中,便有指责下属“书生之见”“书气未除” 的说法,要求将之改为教职,多数也还真就被改任或干脆降革。

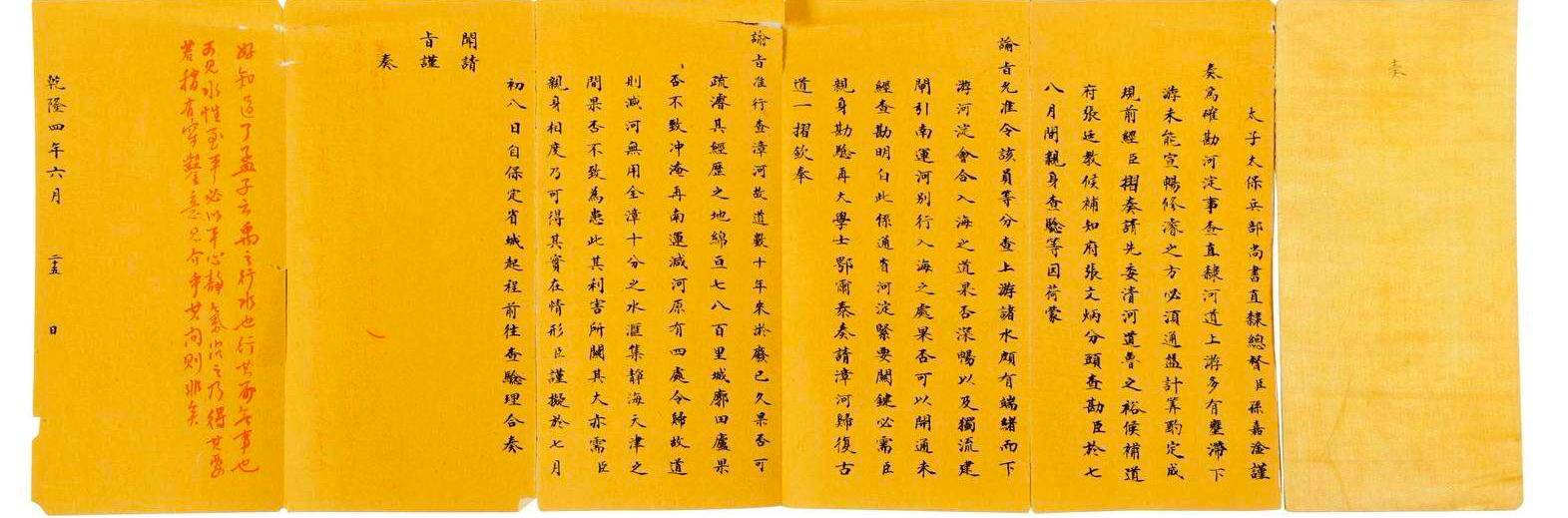

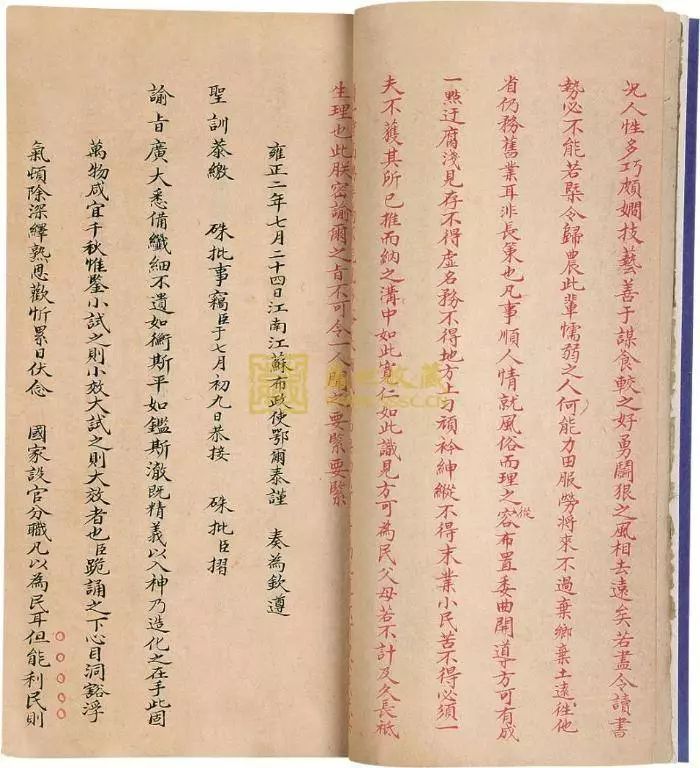

雍正十三年十月初一日,乾隆帝连颁数道谕旨,其一专为疵议书生的官场积习而发,《清高宗实录》卷五 :

朕阅督抚参奏属员及题请改教本章,每有“书生不能胜任”及“书气未除”等语。夫读书所以致用,凡修己治人之道,事君居官之理,备载于书……人不知书,则偏陂以宅衷,操切以处事,生心害政,有不可救药者。若州县官果足以当“书生” 二字,则以易直子谅之心,行宽和惠爱之政,任一邑,则一邑受其福;莅一郡,则一郡蒙其休。朕惟恐人不足当书生之称, 而安得以书生相戒乎!

弘历旁征博引,以商代贤相傅说、周成王的语录,阐述读书明理对于处事行政的意义,申说官员不读书的害处,提倡州县官以“书生” 自励,希望地方官员能知书爱民,造福一方。针对那些讥讽书生迂腐、嘲笑书呆子气的观念,新帝还以己身为例,痛加驳斥 :

若以书生为戒,朕自幼读书宫中,讲诵二十年,未尝少辍,实一书生也。王大臣为朕所倚任,朝夕左右者亦皆书生也。若指属员之迂谬疏庸者为书生,以相诟病,则未知此正伊不知书所致,而书岂任其咎哉!

实为堂皇正大之论!古往今来,世上都不乏迂拘之人,不乏陈腐之书,却不能将之说成读书所致,更不宜视为读书人的通病。弘历严正指出,“迂谬疏庸”之官正在于不知读书,或不解书义,岂可归咎于前人经典!

说到书气,宋陈著有“便觉酒香随笑动,共将书气拓尘开”句,词义甚美。后多指书呆酸腐气,成为贬毁书生的常见俗词,戏曲小说更加以形象化,至今不绝。乾隆帝对此斥之尤力 :

至于“书气”二字,尤可宝贵。果能读书,沉浸酝酿而有书气,更集义以充之,便是浩然之气。人无书气,即为粗俗气、市井气,而不可列于士大夫之林矣。是书气正宜从容涵养,以善培之,安可劝之使除,而反以未除者为病乎?

此处化用孟子学说。《孟子·公孙丑下》论浩然之气,有“直养而无害”“配义与道”“集义所生”,皆为胸中正气的修炼涵养之道。弘历复加以引申,指出浩然之气正可由书气滋润积聚、吸纳生发而成,大哉此论!

这是乾隆帝早期发布的一份重要谕旨,兴会淋漓,惜乎久被忽视。颁发此谕时弘历刚登基一个多月,还不太熟悉朝政运作和官场规则,胸中激荡的多属书生意气。他见督抚折奏中不断出现贬低读书人的说法,也意识到其背后那股保守愚昧力量,即痛加批驳。一番话气象正大,理直气壮。此谕必也出自乾隆帝之手,非一般御用文人所能撰作,亦非他们所敢论议。

二

烧锅事件

对书生与书气大加肯定,是因为青年弘历头脑简单吗?怕也未必。与此谕同日,乾隆帝发布的第一道谕旨是“命厘正文体,毋得避忌”,主要应是针对朝中文官,要求尽快改变浮靡趋奉与说假话套话的文风。谕旨说文运与政治相通,应“修辞立诚,言期有物”“理为布帛菽粟之理,文为布帛菽粟之文”“勿尚浮靡,勿取姿媚”,尤其要实话实说,扫除避忌之习。对于弥漫朝廷的行文和奏章通病,新天子早就看在眼里。此后不久,发生了一个争持数年的烧锅事件,也使之对官场书生有了更深的认知。

乾隆四年,孙嘉淦奏折(来源:孔夫子旧书网)

烧锅,此处指酿酒的作坊。乾隆改元后畿辅连年亢旱,粮食严重匮乏,京师却有人囤积官米,再运往通州造酒。朝廷闻知后亟命禁止,接着便有旨查禁烧锅。弘历起初也有些犹豫,怕影响百姓生计,得知垄断造酒的多为富民,“串通胥役,敢于触禁肆行,并非贫民无力者之生业”,即下决心在北方五省永行严禁。

皇上自以为深思熟虑的利民之举,未想到刑部尚书孙嘉淦上疏提出异议。孙嘉淦素来忠直敢言(曾以一篇“三习一弊疏”耸动朝野,也赢得弘历的尊重),提出烧锅之禁对执业者生计有害,也无益于储存粮食,“止宜于歉岁,而不宜于丰年”。乾隆帝有些犹豫,命王大臣会同九卿详议,表示禁酒本为节省民食起见,若是严禁烧锅不但不能有益民生,反而有害,则可以收回旨意。皇上采取宽舒谦退的姿态,可并未出现所期待的热烈讨论,六部九卿大多置身事外,缄口不言。弘历极为失望,再联想到多数官员对旱灾的漠然,降谕切责。谕旨中引用韩愈诗“中朝大官老于事,讵肯感激徒媕婀”,刺其瞻顾依违,怒其缺少忠君爱民之心。众臣多出身书生,却早已在宦场历练得圆融老到,虽经圣上责备,仍无人愿意伸头,此事不了了之。

乾隆三年十二月,北方的灾情仍未见好转,内阁学士、礼部侍郎方苞奏请禁止烟酒。这是他第二次提出此议,反驳孙嘉淦关于禁酒病民的说法,并由制酒扩大到种烟,认为都是造成粮荒的罪魁,应在全国严禁。内阁大学士奉旨集议,大多赞同方苞之议,通告南北各省,无论丰年歉年一体禁止烟酒生产。即便以苦高粱、大枣、柿子、葡萄等造酒亦不可,种烟之地必须改种稻谷,自明年元月起再有种烟者,照私开烧锅例治罪。

孙嘉淦已任直隶总督,对民情的了解更为深入,再次上疏反驳。他回顾直隶自禁酒令下达后,前任总督李卫一年拿获三百六十四起一千四百四十八人,自己抵任一个月即增加七十八起三百五十五人。这还只是申报到总督衙门的,不包括各州府自结之案,不包括吏役受贿私放者,也不包括那些受到牵连的人。他说 :“一省如是,别省可知。酒禁如是,烟禁可知。烟酒之禁果行,四海之内,一年之间,其犯法之人、破产之家,不可数计矣。”孙嘉淦指出酿酒种烟皆百姓谋生之道,将他们作为罪人,并非“致吾君于尧舜”的长策。查禁也带来官吏贪腐与社会动荡,各级官衙都存有抄来之酒及变价之银,吏役兵丁热衷于查拿,百姓苦不堪言,被迫反抗,“弱者失业,强者犯令,十百成群,肩挑负背。盐枭未靖,酒枭又起”。孙嘉淦坦言禁酒令并未让百姓喜悦感激,带来的只是混乱和灾难,曰 :

夫天下事为之而后知,履之而后难。从前禁酒禁曲之议,不惟大学士九卿等俱属纸上空谈,即臣言宜于歉岁,不宜于丰年,犹是书生之谬论。……饥馑之余,民无固志,失业既众,何事不为?则歉岁之难禁,似更甚于丰年。……今大学士及方苞等所议,皆系空言不适于事。

一身浩然之气的孙嘉淦是在为民请命,疏中的矛头却指向“书生”,首先指向自己。他以自我反省来批驳方苞与阁部之论,虽没明说那里是一帮书生,然一句“空言不适于事”,也就表达无余。

这件奏疏同样给乾隆帝带来震动,认为“于国体甚有关系”,也使他对“书生”二字细加酌量。就在这之后,谕旨中不断出现“伊原系书生”“拘于书生之见”“此皆书生不识事机之语”“书生拘墟之见”“书生习气”“懦弱书生”“文怯汉人”的说法,在在证明弘历出现了认识和观念的改变。当初的赞誉之辞忽然间不见了。

三

圣意两徘徊

乾隆帝的上述指责皆缘事而发,贯穿在他治国理政的漫长过程中,各有具体缘由,似也能反证或补证其对书生的重视。如雍正末年苗疆动乱,刑部尚书张照主动请缨,授以抚定苗疆大臣,因调度失宜、文武不和、矛盾丛起,弘历继位后断然将之革职。后张照鼓动将领告状、倾陷大学士鄂尔泰(前云贵总督)的事又被揭出,论为斩刑。其间应有鄂尔泰的报复,乾隆帝心知肚明,降旨赦免张照,先命其在武英殿编书,很快又起为内阁学士、南书房行走。有人议论处理得太宽,乾隆帝曰:“伊原系书生,不谙军务,今复用为学士,,亦只令司文墨,未尝加之重任。”(《清高宗实录》卷九十)对于张照的长处与短板,弘历都很清楚,仍深爱其才,有意加以保护。

雍正元年十一月至雍正四年九月,鄂尔泰奏折及雍正朱批(来源:盛世收藏)

张照临颜真卿书法(来源:卓克拍卖频道)

更典型的例子是刘统勋。刘统勋清正明练,办事结实,不畏权贵,卓然有古大臣之风,深得皇上爱重。第二次平准之役,阿睦尔撒纳煽动暴乱,定北将军班第、参赞大臣鄂容安陷入重围,而定西将军永常不仅不火速救援,反而自撤台站,惊恐退缩。刘统勋时任陕甘总督,也上疏请求退守哈密,文中还特意申论内外之界,大意是变乱地域皆属藩部,不值得大动干戈。乾隆帝览奏大怒,斥责“永常恇怯于前,刘统勋附和于后”,“一将军、一总督无端自相恐怖”;斥责他们置危难中的班第等人于不问;亦严词批驳所谓内外之界的说法,指出伊犁等已入大清版图,哪里还有内外之分。天子之怒如迅雷飙风,将刘统勋革职拿问、押解进京的谕旨尚在路上,京师已开始抄家抓人,长子刘墉被革职逮治,次子刘堪也被关进刑部大狱。

电视剧《天下粮仓》中的刘统勋(王庆祥饰)

一个月后乾隆帝怒气稍解,念及刘统勋一向清廉奋勉,传谕免予治罪。他说刘的职责在于筹办粮饷马驼,军队的调动系由将军决定,如果是圆熟模棱之人,缄默自全,反不担任何干系。谕旨将永常与之比较,指出刘统勋敢于提出建议,已属难得:“况永常尚不识死绥之义,何怪于懦弱书生!刘统勋在汉大臣中平日尚奋往任事,朕于万无可宽之中,求其一线可生,予以自新之路。刘统勋着从宽免其治罪,发往军营……办理军需,效力赎罪。倘伊以为士可杀而不可辱,欲来京甘受典刑,亦惟其所自处。”最后一句,推测是担心刘统勋上了倔脾气(即所谓“书生执拗”),特特点明以诫之。刘统勋实在并非懦弱,却读懂了皇上的意思,唯有磕头谢恩。数月后,弘历将刘统勋补授刑部尚书,并再次为之辩解,说他“本系书生”,甚至称之为“文怯汉人”,再说其心可嘉,说他比那些满蒙将军更为坦荡勇敢,文义显得繁复缭乱,却隐然有一道心理轨迹可循。

三十一年五月,乾隆帝见十五阿哥永琰所执扇头有题画诗,拿过观看,文理与书法都不错,出于十一阿哥永瑆之手,心中很高兴。弘历曾两次秘密立储,皆早夭,一直注意观察诸子,对六岁的永琰应有几分看重。至于十四岁的永瑆,自幼酷爱书法,也素来得父皇喜欢。然看到落款的“兄镜泉”三字,弘历不禁勃然变色。此时满人汉化渐深,面临着如何保持民族特性的问题,乾隆帝常有隐忧,皇子之间的题赠之习再次敲响警钟。本来的书窗风雅,被斥为鄙俗可憎,认为永瑆正少年读书、涵养德性之龄,不宜做此种浮伪之事。弘历将此归咎于“师傅辈书生习气,以别号为美称,妄与取字”,指出皇子读书,唯当讲求大义,而不在于寻章摘句,以虚名相尚。这篇谕旨很长,回忆了雍正帝钦赐斋号的往事,重点则在于后面的话:

我国家世敦淳朴之风,所重在乎习国书,学骑射,凡我子孙自当恪守前型,崇尚本务,以冀垂贻悠久。至于饰号美观,何裨实济?岂可效书愚陋习,流于虚谩而不加察乎!设使不知省改,相习成风,其流弊必至令羽林侍卫等官咸以脱剑学书为风雅,相率而入于无用,甚且改易衣冠,变更旧俗,所关于国运人心良非浅鲜,不可不知儆惕。……阿哥等此时即善辞章,工书法,不过儒生一艺之长,朕初不以为喜。若能熟谙国语,娴习弓马,乃国家创垂令绪,朕所嘉尚实在此而不在彼。

前人有投笔从戎,此时则有“脱剑学书”。刚即位时愿官员皆为书生,此际则将书生等同于“无用”。虽属极而言之,却也发自肺腑,而不幸为大清之谶!后此仅数十年,本为战斗民族的满人,多数已“习为文弱而不能振作”,面对外敌入侵,想找一个统兵将帅都不易得了。然将此全然归罪于“书生习气”“书愚陋习”,不亦偏乎?

四

“百无一用是书生”

与弘历对书生的复杂心态大致相合,乾隆朝的文化与学术,也呈现着错落缠结的状态:一方面是禁言禁书,苛细吹求,不断制造大大小小的文字狱;一方面是学术兴盛,彬彬济济,官修《明史》与《四库全书》等先后行世。正因为皇上对古代典籍浸润较深,能读懂那些弦外之音,使书生辈无论在朝在野都变得小心谨畏。大家不约而同地先降低嗓门,再集体缄默。当缄默也可能被指为腹诽或包藏祸心,大量精美的颂圣之章便应运而生,嗡嗡营营,竞为高亢。

《四库全书简明目录》书影,1919年扫叶山房刊印(来源:中国国家图书馆网站)

于是,“书生”的光晕渐渐消退,不再需要那些目不识丁的满蒙大臣(乾隆年间其实越来越少了)挑剔指责,颇多汉臣已自惭形秽。翻看那些大致雷同的谢恩折,触目皆是“臣材同樗植、质陋蓬心”等自贬之词,应不是出于真心,却写得极为真诚,演为一个基本话语模式。

恃才狂傲、唇天齿地本是文人常态,所谓“书生意气,挥斥方遒”是也,此际虽较为少见,却也不会绝迹。如博通载籍、慨然有用世之志的黄景仁,“见者以为谪仙人复出”(洪亮吉语),“乾隆六十年间, 论诗者推为第一”(包世臣语),却是久困场屋,蹉跎早逝。这位文坛奇才与曹雪芹同时稍晚,也是贫病交迫,未曾得到几缕盛世的阳光。“全家都在风声里,九月衣裳未剪裁”,是黄景仁的纪事诗,一色白描,“语语沉痛,字字辛酸”。更为辛酸的是他在《杂感》中的名句 :

十有九人堪白眼,百无一用是书生。

这大概是“读书无用论”的一种极端表述。百无一用之说,有点儿调侃,有点儿自省与自嘲,不宜当真,又绝非作假,应于言外求之。两句连读,能见出黄景仁的刺世锋芒,打压与弃掷读书人,还算是盛朝景象吗?

拣读清朝档案史料,斯时也堪称重视人才,正科恩科,大挑拔贡,加上皇帝出巡途中的召试等等,书生的出路和机遇不可谓不多,可仍有饱学之士被隔在体制之外。其间有淡泊遗世、专心著述者,有性情偏执、愤世嫉俗者,更多的则在求仕长途上左冲右突,终不得其门而入。景仁即属此类,不得已捐纳一个小小县丞,还迟迟得不到实缺,短促一生身如飘蓬,最后病逝于求食途中。

洪亮吉

即使有幸考中进士,选入庶常馆,留在翰林院,也多有沉抑下僚者,景仁的同乡好友洪亮吉即其一。亮吉曾以才学得乾隆帝关注,庶吉士未毕业即钦派考差,接下来出任贵州学政,“两年前尚一书生,持节今看万里行”(《邯郸题吕祖祠》),是怎样的意气风发!任满回京,入为上书房师傅,仍见上眷不移。然其孤傲为权臣和珅所不喜,上升之路便被堵住,淹蹇数年,仍是一介编修。太上皇驾崩,和珅被赐死,朱珪(嘉庆帝做皇子时的师傅,也是洪亮吉的座师)进入权力核心,召在家乡的他回京,然翰林院乃至整个官场的风气并无改变。洪亮吉期待大用,给的差使却是编纂《高宗实录》,青灯黄卷,薪俸菲薄。心高气傲的书生常会缺少耐心,着急后更会冒傻气,他又要以请假表达不满,也再次立即获得批准。洪亮吉临行前有所不甘,奏上一本,主题是议论朝政,顺便也对身边的一众翰林予以揭露 :

十余年以来,有尚书、侍郎甘为宰相屈膝者矣;有大学士、七卿之长,且年长以倍,而求拜门生,求为私人者矣;有交及宰相之僮隶,并乐与僮隶抗礼者矣。太学三馆,风气所由出也,今则有昏夜乞怜,以求署祭酒者矣;有人前长跪,以求讲官者矣。翰林大考,国家所据以升黜词臣也,今则有先走军机章京之门,求认师生,以探取御制诗韵者矣;行贿于门阑侍卫,以求传递倩代,藏卷而出,制就而入者矣······夫大考如此,何以责乡会试之怀挟替代?士大夫之行如此,何以责小民之夸诈夤缘?辇毂之下如此,何以责四海九州之营私舞弊?

这是清中叶的一道名疏,嘉庆帝怒其有谤讪之语,将洪亮吉下狱审讯,遣发新疆,却将此疏置于御案上,反复阅读。颙琰公开称道洪亮吉的忠贞与犀利,命主审亲王传旨“亮吉读书人,体弱,毋许用刑”,又指斥洪亮吉“平日耽酒狂纵、放荡礼法之外,儒风士品扫地无余”,进而谴责一众翰詹:“近日风气,往往好为议论,造作无根之谈,或见诸诗文,自负通品,此则人心士习所关,不可不示以惩戒。岂可以本朝极盛之时,而辄蹈明末声气陋习哉!”(《清仁宗实录》卷五〇)

此在乾隆帝逝世未久,颙琰亲政,仍是父皇的腔调。

五

“毕竟是书生”

这句话是周一良先生回忆录的书名,自责、自谑与自辩皆在其中,写照一代学人的命运沉浮,值得回思品味。作为一个分属不同社会阶层的庞杂群体,对书生的准确定义甚难,更难的是做出整体评价。韩愈曾从三个方面论书生,即习学诗书礼乐,修行仁义,遵守法度。“留取丹心照汗青”,说的是书生 ;“仗义每从屠狗辈,负心都是读书人”,斥的也是书生;高山流水,范张鸡黍,是读书人同声相应、同气相求的典范,而文人相轻相斥的例子也不胜枚举。不管书生中出过多少庸人和败类,都不能说是读书之误,而恰恰在于不能领悟与践行书中精义。这是乾隆帝登基之初的观点,应是一种不刊之论。

那时的弘历颇以书生自诩,后来似乎未见说过这样的话。但其一生都酷爱读书,每日晨起先要读书,还写了许多读史和题咏“某某书屋”的诗 ;他为圆明园的上书房题写“斯文在兹”,寄寓着对皇子成为书生的期望。清廷重视宗室觉罗与满人教育,天潢贵胄中可称书生者甚多。曾静案件,雍正帝怒极恨极而偏不杀,亲撰诏谕, 论证“华夷一家”“大德者必受命”,并对所指“谋父、逼母、弑兄、屠弟”等罪过逐条反驳。于是,一宗惊天大案演为书生与书生的论战,书生皇帝胤禛自然是胜利者,命乡野书生曾静到全国巡回宣讲,现身说法,与明成祖的残暴手段迥异。毕竟曾是书生,即便是大兴文字狱,仍可见缥缈着几缕书气。

纪晓岚纪念馆中的纪昀像(来源:搜狐)

弘历晚年身边信用的大臣仍以书生居多,如王杰、董诰,如刘墉、纪昀、彭元瑞。当然更受宠溺的是和珅,王杰等视其为异类丑类,不屑与之为伍,而和珅能诗文,擅书法,通晓四种文字,发身与飞升都与在咸安宫官学做过书生有关。和珅当然不能算是真书生,却也真的读了不少书,据说连《红楼梦》都是他推荐给乾隆帝的。

书生群体从来都是混淆驳杂的,才深才浅,得意失意,高洁卑污,正邪两赋……对于那些真正的读书人,“书生”二字应是极尊贵极洁净的,寄托甚多:孟郊“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,不光染写登科后的喜悦,还传递出兼济天下的抱负;苏轼“粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华”,则体现了困境中的道德底线与文化自信; 洪亮吉劫后余生,仍写下“毕竟词臣解韬略,平蛮万里仗书生”的诗句。

龚自珍注意到乾隆帝“朕亦一书生”之说,赞美其“炳六籍,训万祀”,进而将书生与俗吏对举,批驳官员惧怕担“书生”之名的怪现象 :

天下事舍书生无所属,真书生又寡有,一于是,而惧人之訾己而讳之耶?且如君者……啮指而自誓不为书生,以喙自卫,哓哓然力辩其非书生,其终能肖俗吏之所为也哉?(《定盫全集》文集卷上,《送夏进士序》)

可证当龚自珍之世,“书生”已是一种官场差评,蒙其讥者,往往要力加辩驳。而龚自珍所呼唤的真书生,至今读来仍令人感慕警勉,切切自励。